Перфрингенс титр почвы это

Санитарно-бактериологическое исследование почвы — Н. А. Бельская

Почва является основным местом обитания многих микроорганизмов (см. главу 6). Из почвы микробы поступают в воду и обсеменяют воздух.

Микробиологическое исследование почвы имеет важное значение. Оно проводится при выборе участка для строительства детских учреждений, спортивных площадок, больниц, госпиталей, военных лагерей, водопроводных сооружений и других объектов.

Санитарно-микробиологический анализ почвы включает определение:

1) общего количества бактерий в 1 г почвы;

2) титра санитарно-показательных микроорганизмов БГКП и С. perfringens;

3) термофильных бактерий в 1 г почвы;

4) по эпидемиологическим показаниям проводится исследование на наличие патогенных микроорганизмов (сальмонелл, шигелл, клостридий столбняка, ботулизма, некоторых вирусов и др.).

Отбор проб почвы. Выбор места для отбора проб почвы определяется санитарным врачом и бактериологом в зависимости от цели и задачи исследования. На обследуемой территории до 1000 м 2 выделяют два участка площадью 25 м 2 . Один должен быть расположен близ источников загрязнения (свалки, мусорные ящики, выгребные ямы и т. д.), другой — в отдалении от них (контроль). На каждом участке в 25 м 2 намечают для отбора проб пять точек: четыре по углам и одна в центре или пять точек по диагонали участка.

Для исследования поверхностного слоя почвы пробы отбирают стерильной лопаткой или совком на глубине до 20 см. Из отдельных точек участка лопаткой выкапывают цельный кусок почвы. Стерильным ножом снимают верхний слой толщиной 1,5-2,0 см и из середины куска набирают стерильной ложкой 200-300 г почвы. Смешанный образец, составленный из пяти отдельно взятых проб почвы, должен весить не менее 1 кг.

При исследовании образцов из глубинных слоев почвы (от 0,75 до 2 м) пользуются специальным буром с полостью. На заданной глубине полость бура открывается, наполняется почвой, затем механически закрывается, и бур извлекают на поверхность.

Пробы почвы, взятые для анализа, переносят в стерильные банки с ватно-марлевыми пробками и покрывают стерильной пергаментной бумагой. К каждой банке приклеивают этикетку с указанием даты и номера пробы. В сопроводительном документе отмечают характер почвы, расположение источников загрязнения, площадь обследуемой территории, данные, характеризующие климат местности и т. п.

Все пробы помещают в деревянный ящик с гнездами и немедленно транспортируют в лабораторию. Если нет возможности приступить к исследованию почвы в тот же день, то допускается хранение проб в холодильнике при 1-2° С в течение суток.

Подготовка проб почвы к исследованию. Образцы почвы, отобранные на одном участке из нескольких точек, хорошо перемешивают, освобождают от крупных включений (щебня, камней, корней, стекол). От среднего образца отделяют 200-300 г и вносят в стерильную посуду. Затем почву дробят в стерильной ступке, просеивают через стерильное сито на стерильную бумагу и берут для исследования навеску в 30 г. Навеску почвы высыпают в стерильную колбу вместимостью 500 мл и доливают 270 мл стерильной водопроводной воды, получают разведение почвы 1:10. Взбалтывают почвенную взвесь 10-15 мин и из приготовленного разведения 1:10 без отстаивания готовят ряд последовательных десятикратных разведений по общепринятой методике. При анализе чистых почв ограничиваются 3-4 разведениями (до 1:1000, 1:10000), при исследовании загрязненных почв используют разведения — до 1:100000, 1:1000000.

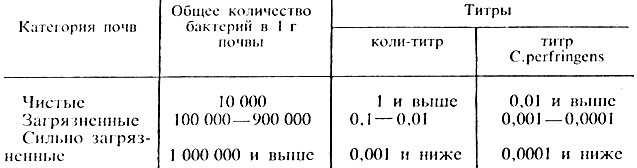

Определение общего количества бактерий в почве проводят аналогично исследованию воды. Показатели общего количества бактерий для различных видов почв представлены в табл. 55.

Определение БГКП как показателя фекального загрязнения проводят двумя методами: титрационным и методом мембранных фильтров.

Из первоначального разведения почвенной взвеси 1:10 стерильной пипеткой берут 10 мл, что соответствует 1 г почвы, и засевают во флаконы с 50 мл среды Кесслер. Затем из каждого разведения почвы засевают по 1 мл в пробирки с поплавками, содержащими 9 мл той же среды. Посевы выращивают в термостате 24 ч при 37° С.

Просматривают посевы (при задержке роста посевы оставляют на третьи сутки). Отсутствие газообразования и помутнения в бродильных сосудах со средой Кесслер через 48 ч позволяет дать отрицательный ответ.

При наличии в средах газообразования и помутнения или только помутнения из этих сосудов производят высев петлей на сектора среды Эндо в чашках Петри. Чашки с посевами инкубируют в термостате при 37° С 24 ч.

Просматривают посевы. Отсутствие роста на среде Эндо дает право на отрицательный ответ.

Если на среде Эндо вырастают типичные для кишечной палочки колонии, то из них делают мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. При выявлении в мазках грамотрицательных палочек ставят пробу на оксидазу. Если проба на оксидазу отрицательная, то проверяют ферментативные свойства выделенной культуры путем посева на полужидкую среду с глюкозой. Посевы помещают в термостат на 24 ч при 37° С.

Просматривают посевы. Появление в среде кислоты и газа подтверждает наличие кишечной палочки в исследуемом разведении почвы.

Коли-титр почвы определяют по наименьшему объему, в котором обнаруживают БГКП (показатели коли-титра для различных видов почв представлены в табл. 55).

Таблица 55. Схема оценки санитарного состояния почвы по микробиологическим показателям

Метод мембранных фильтров применяют при исследовании малозагрязненных почв. Через стерильные мембранные фильтры № 3 пропускают по 10 мл почвенной взвеси из разведений 1:10, 1:100, 1:1000. Дальнейший ход исследования аналогичен определению кишечных палочек в воде. Метод мембранных фильтров позволяет сократить срок исследования до двух суток. Результаты анализа выражают коли-индексом. Коли-индекс почвы — это количество кишечных палочек в 1 г почвы.

Примечание. Среда Кесслер содержит лактозу, которую сбраживают БГКП, и генциановый фиолетовый, задерживающий рост грамположительной микрофлоры.

Из всех приготовленных почвенных разведений (от 1:10 до 1:1000000) по 1 мл вносят в два параллельных ряда стерильных пробирок. Один ряд пробирок прогревают при 80° С 15 мин для освобождения от неспороносной микрофлоры. Затем во все пробирки наливают по 9 мл расплавленной и остуженной до 45° С среды Вильсона — Блера, приготовленной ex tempore. Пробирки вращают между ладонями, чтобы посевной материал равномерно распределился в питательной среде, и быстро опускают их в холодную воду для удаления кислорода и охлаждения среды. Посевы выращивают при 43° С 24 ч.

C. perfringens дает рост в глубине среды в виде черных колоний. Газообразование регистрируется по разрыву питательной среды. В мазках, приготовленных из колоний, обнаруживают грамположительные крупные палочки со спорами овальной формы, расположенные центрально или субтерминально.

Предельное разведение почвенной взвеси, которое дает на среде Вильсона — Блера рост C. perfringens, означает титр этого микроба в почве (см. табл. 55). Наличие в почве C. perfringens является косвенным показателем присутствия в ней и других клостридий — возбудителя столбняка (C. tetani), возбудителя ботулизма (C. botulinum).

В почве определяют также количество термофильных бактерий в 1 г. Почва, в которой много кишечных палочек и мало термофилов, может рассматриваться как загрязненная фекалиями.

Среда Кесслер. К 1 л дистиллированной воды добавляют 10 г пептона, 50 мл бычьей желчи. Смесь кипятят 20-30 мин, фильтруют через вату, прибавляют 10 г лактозы и доводят объем до 1 л. Устанавливают рН 7,4-7,6. Добавляют 4 мл 1% водного раствора генцианового фиолетового. Среду разливают в колбы и пробирки с поплавками. Стерилизуют 15 мин при давлении 0,5 атм (112° С). Среда имеет фиолетовый цвет.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях проводят санитарно-бактериологическое исследование почвы?

2. Какие определения включают санитарно-бактериологический анализ почвы?

3. Как проводят отбор проб почвы?

4. Какими методами определяют наличие БГКП в почве?

Задания

1. Приготовьте из почвенной взвеси в разведении 1:10 ряд последовательных разведений 1:100, 1:1000,1:10000 и проведите определение микробного числа в данной пробе почвы.

2. Возьмите у преподавателя готовые посевы разведений почвы на среде Вильсона — Блера, определите титр C. perfringens. Сделайте мазки из колоний, окрасьте по Граму. Найдите под микроскопом в мазках C. perfringens и покажите преподавателю. Результаты микроскопии зарисуйте в тетрадь.

Источник

Микрофлора почвы. Её значение. Показатели текущего санитарного надзора почвы. Методы определения ОМЧ почвы и перфрингенс-титра почвы

В почве обитает очень много микроорганизмов, т.к. в почве имеются благоприятные условия для их жизнедеятельности (питательные вещества, вода, защищённость от солнечных лучей), микрооргазмы почвы разлагают органические вещества(санитары планеты).

В почве обитают бактерии, грибы, лишайники, простейшие, бактериофаги, водоросли, вирусы. Почвенные бактерии: а) аммонифицирующие бактерии, которые разлагают белки (p. Pseudomonas, p. Proteus, p. Bacillus); б) азотфиксирующие бактерии (p. Azotobacter, Azomonas, Mycobacter); в) нитрифицирующие (p. Thiobacillus); г) клубеньковые (p. Rhizobium); д) серо- и железобактерии.

Долго сохраняются в почве споры. Споры возбудителя сибирской язвы (Bac. anthracis), столбняка (Clostridium tetani), ботулизма (C. botulinum), газовой гангрены (C. perfringens и т.д.) сохраняются в почве в течение нескольких лет.

Таким образом, почва является фактором передачи брюшного тифа, сальмонеллеза, дизентерии, холеры,газовой гангрены.

Санитарно-показательными микроорганизмами почвы являются:

а) E. сoli (а также бактерии группы кишечной палочки (БГКП) — p. Citrobacter, p. Enterobacter, p. Klebsiella);

в) C. perfringens.

Показатели санитарного состояния почвы.

1. ОБЩЕЕ МИКРОБНОЕ ЧИСЛО (ОМЧ) ПОЧВЫ — общее количество микроорганизмов в 1 г почвы.

2. КОЛИ-ТИТР ПОЧВЫ, ПЕРФРИНГЕНС-ТИТР ПОЧВЫ и др. (оценивают количество санитарно-показательных микробов почвы).

КОЛИ-ТИТР ПОЧВЫ – наименьшее количество почвы в граммах, в котором определяется хоть одна жизнеспособная клетка кишечной палочки – E.coli.

ПЕРФРИНГЕНС-ТИТР ПОЧВЫ — наименьшее количество почвы в граммах, в котором определяется хоть одна жизнеспособная клетка возбудителя газовой гангрены — C. perfringens.

Определение ОМЧ почвы: а) посев 10-кратных разведений почвы (1:10, 1:100 и т.д.) в чашки Петри на МПА (для бактерий) и на сусло-агар или среду Сабуро (для грибов); посев можно делать в глубину (1 мл) или на поверхность (0,1 мл) среды; б) инкубация посевов (48 час) при 24°С для грибов и при 37°С для бактерий; в) подсчет числа колоний для каждого разведения; в) расчет микробного числа почвы (с учетом навески почвы, разведения, объема посева), зная, что 1 колония – это 1 клетка.

Определение коли-титра почвы: а) посев 10-кратных разведений почвы на жидкую среду Кесслера (содержит желчь, лактозу, пептон, генциановый фиолетовый, который подавляет рост многих микробов, кроме кишечной палочки); б) инкубация при 37°С, 24 часа; в) пересев положительных проб (образование газа и диффузное помутнение) на среду Эндо и инкубация при 37°С, 24 часа; г) на среде Эндо E. coli образует тёмно-красные колонии с металлическим блеском; проводят микроскопическое подтверждение колоний E. coli (из подозрительной колонии готовят мазок, окрашивают по Граму и микроскопируют; под микроскопом видны мелкие грам»-» палочки); г) расчет коли-титра (с учетом разведения и навески почвы определяют количество почвы в граммах, в котором обнаружена клетка кишечной палочки).

Определение перфрингенс-титра почвы: а) почвенную суспензию прогревают 10-15 мин при 80°С для того, чтобы неспоровые бактерии не росли на среде; б ) посев 10-кратных разведений почвы на среду Вильсона-Блера и инкубация при 37 — 43° С, 3-18час или посев на среду Тукаева (молочная среда) и инкубация 3 – 4 часа; в) на среде Вильсона-Блера C. perfringens образует чёрные колонии и газ разрывает среду, а на среде Тукаева наблюдается створаживание молока, а газ разрывает сгустки казеина и вытесняет в верхнюю часть пробирки; наличие C. perfringens подтверждается микроскопически (готовят мазок, окрашивают по Грамму и микроскопируют, под микроскопом видны крупные грам «+» палочки) г) расчет перфрингенс-титра (с учетом разведения определяют количество почвы в граммах, в котором обнаружена клетка C. perfringens).Перфрингенс-титр определяется максимальным разведением почвенной суспензии, при посеве которого образуются на среде Вильсона-Блера характерные черные колонии.

Источник

Определение перфрингенс-титра

Перфрингенс-титр почвы — наименьшее весовое количество почвы, выраженное в граммах, в котором обнаруживается жизнеспособная клетка С. perfringens.

Определение перфрингенс-титра является важным критерием для санитарной оценки почвы и ее самоочищения, так как в почве, загрязненной фекалиями, уже через 4-5 мес эшерихии исчезают, а C. perfringens обнаруживаются в титре 0,01. Перфрингенс-титр дает возможность судить о давности фекального загрязнения.

Определение термофильных бактерий

Учет термофильных бактерий производят на МПА, разлитом в чашки Петри более толстым слоем, чем обычно. Посев делают из разведений 1:10, 1:100, 1:1000, причем из каждого разведения рекомендуется засевать по 2-3 параллельные чашки. Термофильные бактерии выращивают при температуре около 60° С. Результат учитывают через 24 ч после посева. Подсчет количества бактерий проводят на 1 г почвы.

Санитарно-микробиологическая оценка почвы

Ее производят по комплексу показателей. Для санитарной оценки почвы необходимо пользоваться показателями таблицы № 6.

Таблица № 6. Схема санитарного состояния почвы по микробиологическим показателям

| Категория почв | коли-титр | перфрингенс-титр | Число термофильных бактерий в 1 г |

| Чистая | 1 и выше | 0,01 и выше | 100-1 000 |

| Загрязненная | 0,9-0,01 | 0,009-0,0001 | 1 000-100 000 |

| Сильно загрязненная | 0,09 и ниже | 0,00009 и ниже | 100 000-4 000 000 |

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МИКРООРГАНИЗМАМИ В ПОЧВЕ

В естественных условиях обитания микроорганизмы образуют сложный биоценоз, то есть такие сообщества, в которых они находятся в определенных взаимоотношениях, как друг с другом, так и с высшим растением. Эти взаимоотношения могут быть весьма разнообразными, однако в основном они сводятся к следующим четырем типам: 1) симбиоз, 2) метабиоз, 3) антагонизм, 4) паразитизм. Каждый из этих типов имеет свои особенности и осуществляется или в полном объеме, или частично.

I . Симбиотические взаимоотношения довольно часто возникают между почвенными микроорганизмами и растениями. Примером тому может служить сожительство клубеньковых бактерий и бобовых растений. Клубеньковые бактерии получают от бобового растения углеродистую пищу и минеральные соли, а взамен предоставляют ему часть азотистых веществ, синтезированных ими с использованием азота атмосферы.

Аналогичные взаимоотношения складываются также между микоризными грибами и растениями, на корнях которых они поселяются. При эктотрофной микоризе гриб помогает растению добывать азотистые вещества благодаря своей аммонифицирующей активности, связанной с разложением около поверхности корня органических азотистых соединений почвы. Подтверждением этому могут служить данные по химическому составу клеточного сока корней микотрофных растений. В нем никогда не удается обнаружить нитраты, но можно найти аммиак. Очевидно, при наличии на корнях микоризы растение использует непосредственно аммиак, образующийся в результате аммонифицирующей активности гриба.

Микоризные грибы способствуют также извлечению растением из почвы и фосфорных соединений. Об этом можно судить хотя бы по тому, что при отсутствии микоризы сеянцы сосны испытывают недостаток в фосфорном питании, а при наличии микоризных грибов этого не наблюдается. Кроме того, микоризные грибы выделяют стимуляторы роста.

Однако благоприятным влиянием микоризных грибов на рост растений дело не ограничивается, а гриб, развиваясь на поверхности корня, извлекает некоторую пользу для себя: прежде всего он получает углеродистую пищу в форме углеводов, диффундирующих из листьев к корням. Об этом можно судить не только по интенсивному развитию гриба, но и по тому, что растения, растущие в условиях некоторого недостатка усвояемого азота и в то же время в условиях оптимального освещения, легче всего образуют обильную микоризу. Обратный результат получается при усиленном снабжении растений азотом и ослаблении фотосинтеза. В этих условиях образование микоризы обычно сильно тормозится.

Еще более типичным случаем симбиоза следует считать взаимоотношения между отдельными грибами и сине-зелеными водорослями. Они настолько тесно связываются друг с другом, что в сумме образуют даже новый растительный организм, известный под названием лишайника. Гетеротрофный гриб добывает из окружающей среды минеральные вещества и воду, а водоросль усиленно синтезирует органические вещества из углекислоты воздуха и углекислоты, выделяемой грибом в процессе дыхания. В результате оба организма образуют сообщество, весьма экономно расходующее пищу и способное развиваться в весьма неблагоприятных условиях.

Аналогичные взаимоотношения встречаются между микроорганизмами и животными. Например, у насекомых, способных питаться древесиной, шерстью и т. д., в особых клетках кишечника содержатся специфические бактерии, вызывающие гидролиз указанных органических материалов. Так как эти бактерии нередко передаются насекомыми по наследству, то симбиотический характер их сожительства также не вызывает сомнений.

Нередки также симбиотические взаимоотношения между микроорганизмами. Они определяются тем, что иногда один микроб вырабатывает какие-либо соединения, необходимые для жизни другого микроба (витамины, аминокислоты и т. д.). В иных случаях микроорганизм может разлагать вредные продукты жизнедеятельности другого микроба и благодаря этому улучшать его развитие.

Еще более типичным случаем симбиоза следует считать взаимоотношения между отдельными грибами и сине-зелеными водорослями. Они настолько тесно связываются друг с другом, что в сумме образуют даже новый растительный организм, известный под названием лишайника. Гетеротрофный гриб добывает из окружающей среды минеральные вещества и воду, а водоросль усиленно синтезирует органические вещества из углекислоты воздуха и углекислоты, выделяемой грибом в процессе дыхания. В результате оба организма образуют сообщество, весьма экономно расходующее пищу и способное развиваться в весьма неблагоприятных условиях.

II . В почвенных условиях чаще всего наблюдается метабиоз. В этом случае один вид микроорганизма развивается после другого и использует продукты его жизнедеятельности. Благодаря этому многие процессы, в том числе минерализация органического вещества, происходят значительно быстрее.

Успешное развитие азотобактера было бы, например, невозможным на клетчатке, если бы целлюлозоразлагающие бактерии не выделяли в среду продукты разложения клетчатки. Азотобактеру, как известно, нужны безазотистые органические соединения, но он не обладает способностью усваивать клетчатку. Бактерии же, разлагающие клетчатку, страдают от накапливающихся в среде органических кислот, образующихся в результате их воздействия на это соединение. Поэтому использование этих кислот азотобактером и создает более благоприятные условия для дальнейшего развития целлюлозных бактерий. В результате такого сожительства оба микроорганизма оказываются в благоприятных условиях и быстро разлагают клетчатку.

Такого же типа взаимоотношения наблюдаются в группе нитрифицирующих бактерий, где продукты жизнедеятельности одной бактерии (нитриты) служат исходным материалом для питания другой, а также в многочисленных группах других микроорганизмов, входящих в состав почвенной микрофлоры:

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 386 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник