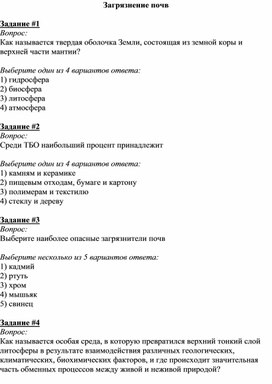

Тест на тему: «Загрязнение почв» (8 класс, ОБЖ)

Как называется твердая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней части мантии?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

Среди ТБО наибольший процент принадлежит

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) камням и керамике

2) пищевым отходам, бумаге и картону

3) полимерам и текстилю

4) стеклу и дереву

Выберите наиболее опасные загрязнители почв

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

Как называется особая среда, в которую превратился верхний тонкий слой литосферы в результате взаимодействия различных геологических, климатических, биохимических факторов, и где происходит значительная часть обменных процессов между живой и неживой природой?

Выберите основные функции почвы.

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) среди предложенных вариантов нет правильного

2) производство органических веществ и сельскохозяйственных культур

3) утилизирующая функция

4) минерализация отмерших органических остатков

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) способность обеспечивать растительный мир питательными веществами и влагой

2) один из видов эрозии почвы

3) способность почвы к самоочищению

4) один из видов загрязнения почвы

Процесс разрушения почвенного покрова и сноса частиц почвы потоками воды или ветром называется

К основным источникам загрязнения почв медью, цинком относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) горнодобывающие предприятия

2) предприятия черной металлургии

3) сточные воды с рудников

4) градообразующие предприятия

В состав почвы входят

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) химические вещества

2) органические вещества

3) минеральные вещества

4) растительный и животный мир

К твердым отходам относятся

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1) шламы пыли минерального и органического происхождения в системах очистки газов

2) пыли минерального происхождения

3) отходы при промывке канализационных сетей

Источник

3. При оценке санитарного состояния почвы по санитарно-химическим показателям пользуются следующими критериями:

а) отношение фактического содержания компонентов загрязнения почвы к их ПДК;

б) санитарное число С (по Хлебникову);

в) аммонийный, нитратный азот, хлориды;

г) коли-индекс и фекальные стрептококки.

4. При оценке биологического загрязнения почв пользуются следующими критериями:

а) фактическое содержание компонентов загрязнения почвы превышает ПДК;

б) общее микробное число (ОМЧ);

в) аммонийный, нитратный азот, хлориды;

г) коли-индекс и фекальные стрептококки;

д) возбудители кишечных инфекций, патогенные энтеробактерии, энтеровирусы;

е) возбудители гельминтозов, лямблиозов, амебиаза и др.;

ж) личинки и куколки мух;

з) санитарное число С (по Хлебникову).

5. При проведении экспертизы почвы сельскохозяйственных территорий ведущими показателями являются:

б) транслокационный критерий вредности;

в) показатель буферности почвы;

г) показатель суммарного загрязнения почвы;

д) общесанитарный показатель вредности.

6. Персистентность загрязняющего почву вещества — это:

а) превращение загрязняющего почву химического вещества в нетоксичные для организма соединения;

б) изменение состава, состояния или структуры молекулы загрязняющего почву химическими веществами под влиянием различных факторов;

в) продолжительность сохранения биологической активности загрязняющего почву химического вещества, характеризующая степень его устойчивости к процессу разложения;

г) содержание химического вещества в почве, соответствующее ее природному химическому составу.

7. Фоновое содержание химического вещества в почве — это:

а) превращение загрязняющего почву химического вещества в нетоксичные для организма продукты;

б) изменение состава, состояния или структуры молекулы загрязняющего почву химическими веществами под влиянием различных факторов;

в) продолжительность сохранения биологической активности загрязняющего почву химического вещества, характеризующая степень его устойчивости к процессу разложения;

г) содержание химического вещества в почве, соответствующее ее природному химическому составу.

8. Самоочищение почвы — это:

а) горизонтальное или вертикальное перемещение загрязняющего почву химического вещества в почве или в другие объекты природной среды и обратно;

б) уменьшение количества загрязняющего почву химического вещества в результате протекающих в почве процессов мигра- ции, превращения, разложения;

в) переход загрязняющего почву химического вещества в растения.

9. Опасность загрязнения почвы химическими веществами тем выше:

а) чем больше фактическое содержание их превышает ПДК;

б) чем выше класс опасности вещества;

в) чем ниже персистентность;

г) чем выше растворимость в воде;

д) чем ниже буферная способность почвы.

10. Возбудители следующих инфекционных заболеваний являются постоянными обитателями почвы:

б) сибирской язвы;

в) брюшного тифа;

г) эпидемического гепатита А;

Ответы: 1 — в, г, д, е; 2 — а, б, д; 3 — а; 4 — б, г, д, е; 5 — б; 6 — г; 7 — г; 8 — б; 9 — а, б, д; 10 — а, б, д.

Тестовые задания по гигиене питания (глава 5)

Выберите правильный ответ.

1. Пищевые продукты, полученные с применением ГМО, должны иметь сопроводительную информацию в России при содержании компонентов ГМО более:

2. Пищевые продукты, полученные из генетически модифицированных организмов и не содержащие ДНК и белок, в дополнительном этикетировании:

3. Ведущим направлением в профилактике отравлений токсичными металлами является:

а) санитарно-просветительная работа;

б) контроль за выполнением санитарных режимов при изготовлении пищевых продуктов;

в) контроль за выполнением технологических режимов при изготовлении пищевых продуктов;

г) организация лабораторного контроля за соблюдением допустимого уровня содержания токсичных металлов в пищевых продуктах.

4. Поступление в организм значительных количеств кадмия с пищей и водой приводит к развитию:

а) гипертонической болезни;

б) заболевания «итай-итай»;

5. Решающим фактором, способствующим возникновению пищевых отравлений микробной природы, является:

а) наличие источника заболевания;

б) обсеменение пищевого продукта специфическим возбудителем;

в) недостаточная тепловая обработка сырья или полуфабрикатов;

г) наличие благоприятных условий для размножения возбудителя в готовой пище.

6. Критические значения индекса массы тела (индекс Кетле), предложенного ВОЗ для недостаточной массы тела:

7. Цель применения профилактического питания:

а) для лечения тяжелобольных;

б) для реабилитации здоровых после перенесенных профессиональных заболеваний;

в) для предупреждения нарушений здоровья работающих во вредных условиях;

г) для предупреждения здоровья работающих во вредных и особо вредных условиях труда и для повышения общей сопротивляемости организма.

Выберите все правильные ответы.

8. Производственный контроль на пищевых предприятиях предполагает следующие мероприятия:

а) ознакомление с программой производственного контроля;

б) контроль критических контрольных точек на этапах производства;

в) лабораторный анализ сырья, продукции;

г) организация досуга.

9. Целями производственного контроля являются:

а) сохранение здоровья населения;

б) выпуск доброкачественной и безопасной продукции;

в) охрана окружающей среды;

г) сопровождение продукции качественной рекламой.

10. Величина остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах зависит от:

а) объема урожая;

б) формы и концентрации примененного препарата;

в) времени последней обработки и снятия урожая;

г) вида обрабатываемой культуры;

д) свойств пестицидов.

11. Лабораторные исследования при производственном контроле должны проводиться:

а) на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия;

б) на высоте 50 м над предприятием;

в) на территории и на рабочих местах;

г) должны проводиться исследования сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации.

12. Мониторинг качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения — это система:

а) наблюдения, анализа, оценки качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевой продукцией;

б) наблюдения, анализа, оценки качества и безопасности питания;

в) наблюдения, анализа, оценки здоровья населения;

г) наблюдения образа жизни работающих.

13. Понятие «пищевые добавки» включает:

а) вещества, которые вносят в продукты для улучшения их внешнего вида, вкусовых свойств;

в) естественные и синтетические вещества, которые преднамеренно вводятся в пищевые продукты в процессе их производства с целью придания им определенных качественных показателей;

г) химические или натуральные вещества, прибавляемые в пищевые продукты для предотвращения их микробной и окисли- тельной порчи.

14. Социально-гигиенический мониторинг питания населения предполагает исследования:

а) баланса продовольствия;

б) потребления пищи населением и характеристики пищевого статуса;

в) анализ заболеваемости населения;

г) режима работы пищевых предприятий.

15. Текущий санитарно-гигиенический надзор за применением полимерных материалов в гигиене питания включает надзор за:

а) пищевыми объектами, где применяются полимерные материалы для контакта с пищевыми продуктами;

б) промышленными предприятиями по производству полимерных материалов для контакта с пищевыми продуктами;

в) продажей посуды и тары, изготовленной из полимерных материалов;

г) режимом труда на предприятиях, вырабатывающих полимерные изделия.

16. Безопасность пищевых продуктов определяется содержанием в них:

а) патогенных микроорганизмов;

б) условно патогенных микроорганизмов;

в) санитарно-показательных микроорганизмов;

г) возбудителей порчи;

17. Актуальность проблемы качества и безопасности пищевых продуктов связана с:

а) резким возрастанием потока импортных поставок;

б) увеличением количества договоров между производителями и торговыми организациями;

в) поставками по бартеру;

г) выпуском новых видов пищевой продукции.

18. Санитарно-эпидемиологическая безопасность и качество пищевых продуктов может определяться:

а) низким уровнем санитарной культуры населения и работников предприятий;

б) резким ослаблением производственного и отраслевого контроля;

в) слабой материально-технической базой предприятий;

г) выполнением правил личной и производственной гигиены персоналом.

19. Микробиологические критерии безопасности пищевых продуктов:

а) санитарно-показательные и условно патогенные микроорганизмы;

в) патогенные микроорганизмы;

г) дрожжи, плесени и молочнокислые микроорганизмы как показатели микробиологической стабильности продукта;

д) микрофлора заквасок.

20. Лечебное питание применяется с целью:

а) лечения больных;

б) алиментарной профилактики обострений, осложнений, рецидивов заболеваний, перехода острого течения болезни в хроническое;

в) предупреждения воздействия на организм вредных факторов производственной среды. Ответы: 1 — а; 2 — б; 3 — г; 4 — б; 5 — г; 6 — а; 7 — г; 8 — а, б, в;

9 — а, б, в; 10 — б, в, г, д; 11 — а, в, г; 12 — а, б, в; 13 — а, в, г; 14 — а, б, в; 15 — а, б, в; 16 — а, б, в, г; 17 — а, б, в; 18 — а, б, в, г; 19 — а, в, г, д; 20 — а, б.

Тестовые задания по гигиене детей и подростков

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Компьютерные тесты для итоговой аттестации студентов по фармацевтической экологии

1. Климат местности определяется следующими факторами:

а) интенсивностью солнечной радиации;

б) концентрацией промышленных предприятий;

в) рельефом местности;

г) географическом расположением региона;

д) характером подстилающей поверхности Земли.

2. Солнечная радиация оказывает на организм человека:

а) антирахитическое действие;

б) эритемно-загарное действие;

в) угнетающее действие на иммунитет.

3. Специфические эффекты УФ-излучение:

а) антирахитическое, бактерицидное, тепловое;

б) бактерицидное, эритемное, антирахитическое, тепловое;

в) Флюроресцентное, бактерицидное, эритемное, антирахитическое.

4. В комплексе мероприятий по санитарной охране атмосферного воздуха входят:

5. Основные антропогенные источники загрязнения атмосферы:

б) сельское хозяйство;

г) химическая и нефтехимическая промышленность;

д) черная и цветная металлургия.

6. К принципам гигиенического нормирования относят:

а) принцип этапности;

б) использование лимитирующего показателя при установлении ПДК;

в) принцип опережающего нормирования;

г) принцип пороговости;

д) принцип технической достижимости;

е) принцип единства экспериментального и натурного исследования.

7. Признаки тепловой эритемы:

а) переход эритемы в ожог;

б) переход эритемы в загар;

в) четкие границы зоны облучения;

г) размытые границы зоны облучения.

8. Ультрафиолетовая эритема характеризуется:

а) наличием латентного периода возникновения;

б) переходом эритемы в загар;

в) четкими границами зоны облучения;

г) отсутствием латентного периода возникновения.

9. На дальность распространения промышленных выбросов влияет:

а) температура воздуха;

б) высота источника выброса;

в) температура газовоздушной смеси;

г) рельеф местности;

д) количество загрязнителей;

е) способ сжигания топлива;

ж) калорийность топлива.

10. Размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий устанавливаются с учетом:

а) объема выброса, высоты трубы, метеоусловий;

б) токсичности (опасности) загрязнений, объема выброса;

в) объема выброса, опасности загрязнений, высоты трубы, рельефа местности.

11. Технологические мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха от загрязнений:

а) санитарно-защитные зоны;

б) очистные сооружения по пылегазоулавливанию;

в) герметизация производственных процессов;

г) зонирование территории города.

12. Санитарно-защитная зона – это:

а) территория между границами промышленной площадки, складов открытого и закрытого

хранения материалов и реагентов, предприятия сельского хозяйства, с учетом перспективы их

расширения и селитебной застройки;

б) территория между источниками выбросов и селитебной застройкой;

в) территория для создания архитектурно-эстетического барьера между промышленной площадкой

и жилой застройкой.

13. Санитарно-защитные зоны предприятия 4-го класса составляют:

а) 2000м; б) 1000м; в) 500м; г) 100м.

1. а, в, г, д 3. б 5. а, в, г, д 7. б,в 9. б, в, г

2. а, б 4. а, в, д 6. б, г 8. а, б, в 10. в

11. б, в 12. а 13. г

14. Нормальная доза хлора для обеззараживания воды складывается из:

а) хлорпоглащаемости воды и остаточного хлора;

б) хлорпоглащаемости воды и санитарной нормы остаточного хлора;

в) щелочности и хлорпоглащаемости воды.

15. К сооружениям биологической очистки сточных вод относятся:

а) осветители-перегниватели, двухъярусные отстойники, септики;

б) аэротенки, вторичные отстойники, капельные фильтры, биофильтры, септики;

в) поля фильтрации, фильтрующие траншеи, осветители-перегниватели, Ку-установки;

г) поля фильтрации, фильтрующие траншеи, аэротенки, капельные высоконагружаемые фильтры,

поля подземной фильтрации.

16. Наименее надежны в санитарном отношении водоисточники:

б) межпластовые безнапорные;

17. Документ, регламентирующий организацию контроля за качеством водопроводной воды:

а) СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованной системы

питьевого водоснабжения. Контроль качества.»;

б) ГОСТ «Источники централизованно-питьевого водоснабжения»;

в) СНиП «Водоснабжение»;

г) ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Гигиенические требования к организации и методам контроля

18. Постоянство химического и бактериального состава воды характерно для источников:

19. Норматив остаточного хлора в питьевой воде централизованного водоисточника:

20. Эффективность работы очистных сооружений по обеззараживанию стоков оценивается по:

а) БПК, ХПК, окисляемости, азоту аммиака, нитратов и нитритов, растворенному кислороду;

б) ОМЧ, окисляемости, количеству яиц гельминтов;

в) ОМЧ, коли-индексу, остаточному хлору.

21. К сооружениям механической очистки сточных вод относятся:

а) аэротенки, медленные фильтры, капельные фильтры, септики;

б) медленные фильтры, капельные фильтры, поля подземной фильтрации, фильтрующие траншеи;

в) решетки, песколовки, отстойники.

22. Через воду могут передаваться возбудители инфекционных заболеваний:

е) брюшного тифа.

23. Методы обеззараживания воды:

24. Минеральный состав воды может быть причиной:

б) водной лихорадки;

в) мочекаменной болезни;

д) Эндемического зоба.

25. Укажите биологически активную область спектра УФ излучения, используемую для

а) длина волны от 10 до 200нм;

б) длина волны от 200 до 315нм;

в) длина волны от 320 до 350нм.

14. б 16. а,г 18. в 20. а 22. а, б, в, е

15. б 17. г 19. б 21. в 23. б, д

26. Выберите основные показатели вредности, на которых базируются исследования по

обоснованию ПДК вредных веществ в почве:

а) рефлекторное воздействие;

27. При оценке степени химического загрязнения почв пользуются следующими положениями:

а) фактическое содержание компонентов загрязнения почвы превышает ПДК;

б) опасность загрязнения тем больше, чем меньше буферная способность почвы;

в) опасность загрязнения тем больше, чем больше буферная способность почвы;

г) при полиэлементном загрязнении оценка степени опасности допускается по наименее

токсичному элементу с максимальным содержанием в почве;

д) при полиэлементном загрязнении оценка степени опасности допускается по наиболее

токсичному элементу с максимальным содержанием в почве.

28. При оценке санитарного состояния почвы по санитарно-хими-ческим показателям пользуются

а) отношение фактического содержания компонентов загрязнения почвы к их ПДК;

б) санитарное число С (по Хлебникову);

в) аммонийный, нитратный азот, хлориды;

г) коли-индекс и фекальные стрептококки.

29. При оценке биологического загрязнения почв пользуются следующими критериями:

а) фактическое содержание компонентов загрязнения почвы превышает ПДК;

б) общее микробное число (ОМЧ);

в) аммонийный, нитратный азот, хлориды;

г) коли-индекс и фекальные стрептококки;

д) возбудители кишечных инфекций, патогенные энтеробактерии, энтеровирусы;

е) возбудители гельминтозов, лямблиозов, амебиаза и др;

ж) личинки и куколки мух;

з) санитарное число С (по Хлебникову).

30. При проведении экспертизы почвы сельскохозяйственных территорий ведущими являются

б) транслокационный критерий вредности;

в) показатель буферное™ почвы;

г) показатель суммарного загрязнения;

д) общесанитарный показатель вредности.

31. Персистентность загрязняющего почву вещества — это:

а) превращение загрязняющего почву химического вещества в нетоксичные для организма

б) изменение состава, состояния или структуры молекулы загрязняющего почву химического

вещества под влиянием различных факторов;

в) продолжительность сохранения биологической активности загрязняющего почву химического

вещества, характеризующая степень его устойчивости к процессу разложения;

г) содержание химического вещества в почве, соответствующее ее природному химическому

32. Фоновое содержание химического вещества в почве — это:

а) превращение загрязняющего почву химического вещества в нетоксичные для организма

б) изменение состава, состояния или структуры молекулы загрязняющего почву химического

вещества под влиянием различных факторов;

в) продолжительность сохранения биологической активности загрязняющего почву химического

вещества, характеризующая степень его устойчивости к процессу разложения;

г) содержание химического вещества в почве, соответствующее ее природному химическому

33. Самоочищение почвы — это:

а) горизонтальное или вертикальное перемещение загрязняющего почву химического вещества в

почве или из нее в другие объекты природной среды и обратно;

б) уменьшение количества загрязняющего почву химического вещества в результате протекающих

в почве процессов миграции, превращения, разложения;

в) переход загрязняющего почву химического вещества в растения.

34. Опасность загрязнения почвы химическими веществами тем выше:

а) чем больше фактическое содержание превышает ПДК;

б) чем выше класс опасности вещества;

в) чем ниже персистентность;

г) чем выше растворимость в воде;

д) чем ниже буферная способность почвы.

35. Возбудители следующих инфекционных заболеваний являются постоянными обитателями почвы:

б) сибирской язвы;

в) брюшного тифа;

г) эпидемического гепатита А;

26. в, г, д, е 28. а 30. б 32. г 34. а, б, д

27. а, б, д 29. б, г, д, е 31. г 33. б 35. а, б, д

36. Мясо является источником следующих нутриентов:

в) минеральных веществ;

37. Балластные вещества пищи (пищевые волокна клетчатки)нужны организму для:

а) получения энергии;

б) получения витаминов и минеральных солей;

в) получения энергии, улучшения перистальтики кишечника, выведения из организма холестерина,

нормализации полезной микрофлоры кишечника;

г) выведения холестерина из организма;

д) улучшения перистальтики кишечника и улучшения работы пищеварительного тракта.

38. Укажите наиболее правильное определение понятия «диетическое» питание:

а) диетическим называется питание, которое предназначено для больных в лечебно-

б) диетическим называется питание, которое предназначено для лечения хронических больных в

условиях трудовой и бытовой деятельности без помещения в лечебный стационар;

в) диетическим называется такое питание, которое оказывает щадящее действие на

пищеварительный аппарат в случае какого-либо заболевания;

г) диетическим называют такое питание, которое предназначено для лечения больных с помощью

39. Укажите правильный режим мытья стеклянной посуды и столовых приборов в предприятиях

а) мытье водой с температурой не ниже 40 °С, с добавлением моющих средств, ополаскивание

проточной водой с температурой не ниже 65 °С, просушивание на воздухе;

б) мытье холодной водой с добавлением моющих средств, ополаскивание горячей водой,

в) мытье горячей водой с добавлением моющих средств, ополаскивание в 0,2 % растворе хлорной

извести, просушивание на воздухе.

40. Укажите наиболее полное определение понятие «пищевые добавки»:

а) вещества, которые вносят в продукты для улучшения и внешнего вида;

б) естественные и синтетические вещества, которые преднамеренно вводятся в пищевые продукты

в процессе их производства с целью придания им определенных качественных показателей;

в) биологически активные природные вещества, содержащиеся в небольших количествах в

некоторых пищевых продуктах, влияющие на вкусовые качества и усвоение продуктов;

г) химические или натуральные вещества, прибавляемые в пищевые продукты для предотвращения

их микробной и окислительной порчи.

41. В профилактике пищевых отравлений ядовитыми растениями ведущим направлением является:

а) гигиеническое образование и воспитание среди населения;

б) соблюдение установленных санитарных режимов при изготовлении пищевых продуктов;

в) соблюдение технологических требований при изготовлении пищи;

г) организация лабораторного контроля.

42. Ведущим направлением в профилактике отравлений токсичными металлами является:

а) гигиеническое образование и воспитание;

б) недопущение загрязнения токсичными металлами пищевых продуктов;

в) организация лабораторного контроля за соблюдением допустимого уровня содержания

токсичных металлов в пищевых продуктах;

г) контроль за выполнением технологических режимов при изготовлении пищевых продуктов;

д) контроль за выполнением санитарных режимов при изготовлении пищевых продуктов.

43. От общего количества белка белок животного происхождения в питании взрослого населения

44. Под безопасностью пищевых продуктов понимают:

а) отсутствие в продуктах всевозможных загрязнителей, не свойственных природным продуктам;

б) отсутствие в продукте токсичных веществ в количествах, превышающих МДУ;

в) отсутствие в продукте пестицидов и нитратов в количествах, превышающих МДУ;

г) отсутствие токсического, канцерогенного, мутагенного или иного неблагоприятного действия

продуктов на организм человека при употреблении в общепринятых количествах.

45. Разрушению аскорбиновой кислоты при кулинарной обработке пищевых продуктов способствует:

а) медленное прогревание продуктов (закладка продуктов в холодную воду);

б) закладка продуктов в горячую воду;

в) ограничение доступа кислорода (кипячение с закрытой крышкой);

г) нагревание в нейтральной и щелочной среде;

д) наличие доступа кислорода (кипячение с открытой крышкой);

е) кислая среда кулинарных изделий.

46. Оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов в рационах взрослого трудоспособного

47. Применение пищевых добавок в производстве пищевых продуктов производится с целью:

а) улучшения консистенции продукта;

б) улучшения цвета, запаха и вкуса;

в) маскировки технологических дефектов;

г) улучшения внешнего вида продукта;

д) предупреждения быстрой порчи продукта;

е) маскировки признаков испорченного продукта.

48. Пищевые продукты, которые чаще всего могут являться причиной ботулизма:

а) грибные продукты домашнего приготовления;

б) овощные консервы домашнего приготовления;

в) рыба соленая домашнего приготовления;

г) свинина (соленая, копченая)домашнего приготовления;

д) овощные консервы в томатной заливке промышленного производства.

49. Симптомы, характерные для стафилококковой интоксикации:

а) тошнота и многократная рвота;

б) значительное повышение температуры;

в) резкие боли в эпигастральной области;

г) нитевидный пульс, падение артериального давления.

50. Симптомы, характерные для ботулизма:

а) двоение в глазах, косоглазие;

б) нарушение акта глотания;

в) многократная рвота;

г) повышение температуры тела;

36. а, б, в 40. б 44. г 48. а, б, г

37. г, д 41. а 45. а, г, д 49. а, в, г

38. в 42. в 46 в 50. а, б, д

39. а 43. г 47а, б, г, д

51.Виды централизованного отопления, применяемые в жилых и

административных помещениях:

а) воздушное, водяное, электрическое;

б) паровое, воздушное, водяное;

в) электрическое, водяное, паровое.

52. Вид централизованного отопления, применяемого в аптеках:

53. Для благоприятных условий терморегуляции при высокой температуре воздуха в помещении необходимо создать:

а) низкую влажность и высокую подвижность воздуха;

б) низкую влажность и слабую подвижность воздуха;

в) высокую влажность и низкую подвижность воздуха;

г) высокую влажность и слабую подвижность воздуха.

54. Для обеспечения благоприятных условий терморегуляции при

низкой температуре воздуха в помещении необходимо создать:

а) низкую влажность и достаточную подвижность воздуха;

б) низкую влажность и слабую подвижность воздуха;

в) высокую влажность и достаточную подвижность воздуха;

г) высокую влажность и слабую подвижность воздуха.

55. Индикаторным показателем для оценки эффективности работы

вентиляции помещений жилых и общественных зданий служат:

б) диоксид углерода;

56. С гигиенической точки зрения наиболее приемлемыми система

ми отопления жилых и общественных зданий являются:

а) водяное и панельное;

б) панельное и воздушное;

в) воздушное и паровое;

г) паровое и электрическое.

57. Минимальная величина КЕО в жилых зданиях нормируется с

учетом:

а) светового климата местности;

б) бактерицидного действия света;

в) характера выполняемой зрительной работы;

г) теплового действия света;

д) действия света на биоритмы организма.

58. Микроклимат помещений характеризуется комплексом показателей:

а) температурой воздуха;

б) барометрическим давлением;

в) влажностью воздуха;

г) скоростью движения воздуха;

д) температурой ограждающих поверхностей;

е) химическим составом воздуха.

59. Применение систем кондиционирования воздуха целесообразно:

а) в жилых зданиях, расположенных в зоне жаркого климата;

б) в жилых зданиях, расположенных в зоне умеренного климата;

в) в жилых зданиях больших городов, независимо от климатических условий;

г) в общественных зданиях, предназначенных для одновременного присутствия большого количества людей (театры, кино

театры, спортивные сооружения);

д) в помещениях лечебно-профилактических учреждений (операционные блоки, родовые отделения, ожоговые палаты).

60. Биологический эффект при ионизации воздуха определяется наличием:

в) оксидов азота;

г) атомарного кислорода;

д) электрического поля.

51.а 55.б 59.а, г, д

52.а 56.а 60.а, б, в, д

61.Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

а) температура поверхностей;

б) интенсивность инфракрасного излучения;

в) температура воздуха;

г) ультрафиолетовое излучение;

д) относительная влажность;

е) скорость движения воздуха.

62. Микроклимат по степени его влияния на тепловой баланс человека подразделяется на:

63. Предупреждение перегревов у рабочих горячих цехов включает:

а) эффективную вентиляцию;

б) рациональное питание;

в) экранирование источников тепла;

г) воздушное душирование.

64. Производственная пыль классифицируется по:

б) способу образования;

в) скорости осаждения;

г) размерам частиц.

65. Фиброгенность пыли зависит в основном от:

а) дисперсности пылевых частиц;

в) концентрации пыли в рабочей зоне;

г) химических свойств.

66. Наиболее эффективными медико-профилактическими мероприятиями, повышающими сопротивляемость организма к пылевым поражениям легких, являются:

а) щелочные ингаляции;

б) рациональный питьевой режим;

в) диета с добавлением метионина и витаминов;

г) дыхательная гимнастика.

67. Эффектом суммации обладают действия химических веществ:

д) наркотического и аллергенного;

е) раздражающего и наркотического.

68. Токсическое поражение почек развивается при контакте с:

а) тяжелыми металлами;

б) органическими растворителями;

в) кварцсодержащей пылью;

г) полимерными материалами;

69. При контакте с биологическим фактором в условиях производства возможно развитие специфической патологии:

70. Рациональное производственное освещение способствует:

а) ухудшению психоэмоционального состояния;

б) улучшению психоэмоционального состояния;

в) повышению производительности труда;

г) повышению качества труда (допускается меньше ошибок).

71. Гигиенические требования к производственному освещению:

а) равномерная освещенность поверхности;

б) достаточная освещенность поверхности;

в) отсутствие в спектре электромагнитных излучений;

г) соответствие естественному спектру.

72. Производственная вентиляция предназначена для:

а) удаления тепла и паров;

б) удаления пыли и газов;

в) нормализации микроклимата;

г) улучшения ионного состава воздуха.

73. Фиксированная поза «сидя» у женщин при значительном стаже

работы может привести к развитию:

а) поражений желудочно-кишечного тракта;

б) патологии дыхательной системы;

в) варикозному расширению вен малого таза;

г) ослаблению мышц малого таза;

д) застойных процессов в малом тазе.

61.д 66.а, в, г 71.а, б, г

62.а, б, г, д 67.а, г 72.а, б, в

63.а, в, г 68.а, б, д 73.в, г, д

64.а, б, г 69.а, б, в

74. Помещения аптек, в которых приток преобладает над вытяжкой:

в) стерилизационная, дистилляторная;

д) асептический блок;

75. Аптечный пункт может быть:

а) I группы — с правом изготовления лекарственных средств;

б) I группы — с правом изготовления лекарственных форм, тре

бующих асептических условий;

в) II группы — без права изготовления лекарственных форм;

г) III группы — филиал аптеки.

76. Аптечный пункт I группы с правом изготовления лекарственных

форм, требующих асептических условий, должен иметь площадь

не менее:

77. Аккредитации подлежат следующие виды фармацевтической

деятельности аптечного пункта:

а) изготовление лекарственных средств по индивидуальным

прописям врачей;

б) реализация лекарственных средств и изделий медицинского

назначения;

в) реализация косметических изделий и предметов санитарии и

гигиены, ухода за больными.

78. К функциям аптечного киоска могут относиться:

а) отпуск населению простейших лекарств без рецепта;

б) отпуск населению предметов санитарии и гигиены, диетиче

ского питания;

в) торговля препаратами лечебного, детского, диетического пи

тания;

г) торговля средствами косметики;

д) торговля средствами и предметами ветеринарного назначения.

79. Для открытия и функционирования самостоятельного аптечного

киоска обязательно наличие:

а) утвержденного Устава;

б) печати и штампа;

в) расчетного счета;

д) сертификата аккредитационной комиссии.

80. Производственная аптека должна иметь следующие помещения:

а) асептический блок;

в) помещение для получения апирогенной воды;

г) помещение для хранения огнеопасных средств;

81. Минимальный состав помещений аптеки:

б) помещение для изготовления дистиллированной воды;

г) помещение для хранения лекарственных средств;

д) не исчерпывается перечисленными помещениями.

82. Наиболее точным методом определения полноты смыва синтетических моющих и моюще-дезинфицирующих средств является:

а) фенолфталеиновый метод;

б) метод, основанный на применении реактива Судан III;

в) потенциометрический метод.

83. Санитарные требования к помещениям и оборудованию асептического блока:

а) не допускается подводка воды и канализации;

б) предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с преобладанием вытяжки;

в) рекомендуется создание чистых камер с ламинарными потоками чистого воздуха;

г) проведение дезинфекции воздуха и различных поверхностей

бактерицидными лампами;

д) наличие специально оборудованного шлюза при входе в блок.

84. При работе в асептическом блоке аптеки запрещается:

а) выходить из асептического блока в стерильной одежде;

б) иметь под стерильной санитарной одеждой объемную ворсистую одежду;

в) использовать косметику;

г) носить часы и ювелирные украшения;

д) использовать карандаши, ластики, перьевые ручки.

85. Установите соответствие:

Объект контроля: Требования к микробной чистоте:

1. Вода очищенная а) апирогенность;

2. Вода для инъекций б) стерильность;

в) не более 100 микроорганизмов в 1 мл при отсутствии Enterobac-teriacea, P. aeruginosa, S. aureus

86. Последовательность этапов при уборке асептического блока:

а) моют стены и двери от потолка к полу;

б) моют и дезинфицируют полы;

в) моют и дезинфицируют стационарное оборудование.

74. д 79. а, б, в, г, д 84. а, б, в, г

75. а, в, г 80. а, б, в, д 85. 1в, 2а, 2б

76. в 81. д 86. а, б, в

78. а, г 83. а, в, г, д

87.Для предприятий химико-фармацевтической промышленности

характерно:

а) высокие требования к химической чистоте исходного сырья

и выпускаемой продукции;

б) соответствие лекарственных препаратов требованиям Государственной фармакопеи России;

в) малый объем выпускаемых препаратов и многостадийность

технологических процессов;

г) медленное обновление номенклатуры лекарственных препаратов;

д) соответствие выпускаемой продукции требованиям госсан-

эпидслужбы.

88. Все виды технологических операций при получении лекарственных препаратов разделяются на:

в) собственно процессы получения лекарственных препаратов;

г) заключительные и дополнительные;

89. К подготовительному этапу получения лекарственных веществ

относятся операции:

90. Основным вредным фактором в реакторном отделении получения лекарственных препаратов является:

91. Основным вредным фактором на заключительном этапе получения лекарственных препаратов на предприятиях химико-фармацевтической промышленности является:

б) газообразные химические вещества;

г) шум и вибрация;

д) зрительно-напряженный труд.

92. Наиболее эффективными средствами оздоровительных мероприятий на предприятиях синтетических лекарственных препаратов являются:

а) индивидуальные средства защиты;

б) стандартизация исходного сырья;

в) совершенствование технологических процессов;

г) широкое применение средств механизации и автоматизации;

д) планировочные мероприятия;

е) рациональное питание.

93.Технологический процесс получения большинства антибиотиков состоит из следующих операций:

а) приготовление посевного материала и биосинтез антибиотика (ферментация);

б) предварительная обработка культуральной жидкости, клеток

микроорганизмов и фильтрация;

в) сушка, получение готовой продукции и готовых форм;

д) выделение и очистка антибиотика;

е) метилирование, этилирование, аминирование.

94. Основные методы, используемые при выделении и химической

очистке антибиотика:

б) ионная сорбция;

95. Процессы выделения и химической очистки антибиотиков связаны с возможностью воздействия на организм работающих:

б) пыли продуцента антибиотика;

в) паров и газов изопропилового, метилового, бутилового и других спиртов;

г) паров фенола и формальдегида;

д) избыточного тепла.

96. Наиболее частыми специфическими осложнениями и характер

ными симптомами при воздействии антибиотиков в условиях

производства являются:

а) дисбактериоз, кандидамикоз;

в) заболевания нервной и мышечной системы;

г) аллергические заболевания;

д) заболевания опорно-двигательного аппарата.

93. а, б, в, д 95. в

97. Основным исходным лекарственным сырьем для получения галеновых и новогаленовых препаратов являются:

а) низко- и высокомолекулярные синтетические химические вещества;

б) продукты растительного происхождения;

в) продукты животного происхождения;

г) продукты минерального происхождения.

98. Получение галеновых и новогаленовых препаратов сопряжено с

возможным воздействием на организм работающих:

а) паров экстрагентов;

б) неблагоприятного микроклимата;

99. Вредными факторами в цехе по изготовлению таблеток являются:

а) пыль лекарственных препаратов и вспомогательных веществ;

б) интенсивный шум;

в) нагревающий микроклимат;

100.Основными производственными вредностями при изготовлении

драже являются:

Источник