Первичные минералы почв

Первичные минералы почти целиком сосредоточены в гранулометрических фракциях размером более 0,001 мм, так называемой крупной фракции почв, что определяется размерами минеральных зерен плотных пород, а также максимальными пределами дробления при механических и температурных воздействиях.

По соотношению содержания главнейших групп породообразующих минералов рыхлые почвообразующие породы (и соответственно формирующиеся на них почвы) существенно отличаются от плотных пород. В них гораздо меньше полевых шпатов, пироксенов и амфиболов, чем в магматических породах, а по сравнению с плотными метаморфическими и осадочными породами в них, кроме того, существенно ниже количество слюд, карбонатов на фоне абсолютного доминирования кварца. Обусловлено это тем, что рыхлые почвообразующие породы, за исключением элювия, образованного из изверженных пород in situ, представляют собой продукт многократного переотложения и длительного изменения материала плотных пород под действием физических и биологических агентов, что приводит к относительному накоплению более устойчивого к выветриванию кварца. В свою очередь, в зависимости от гранулометрии рыхлых почвообразующих пород участие первичных минералов в формировании их состава весьма различно: первичные минералы составляют 90-98 % массы мелкозема песков, 50-80 % суглинков и 10-12 % глин.

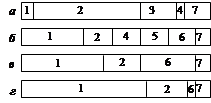

Наглядное представление о соотношении главнейших групп породообразующих минералов и доле участия первичных минералов в составе почвообразующих плотных и рыхлых пород дают диаграммы, приведенные на рис.1. Несмотря на то, что первичные минералы не обладают, в отличие от тонкодисперсных глинистых минералов, таким важнейшим свойством, как поглотительная способность, их влияние на формирование свойств почв и даже на их генезис может быть значительным.

Рис.1. Минералогический состав различных типов породообразующих пород: а – плотных магматических; б – плотных осадочных; в – рыхлых суглинистых; г – рыхлых песчаных 1 – кварц; 2 – полевые шпаты; 3 – пироксены и амфиболы; 4 – слюды; 5 – карбонаты; 6 – глинистые минералы; 7 – прочие минералы (пироксены, амфиболы, слюды, карбонаты, глинистые минералы включаются в эту группу при содержании менее 1 %) Рис.1. Минералогический состав различных типов породообразующих пород: а – плотных магматических; б – плотных осадочных; в – рыхлых суглинистых; г – рыхлых песчаных 1 – кварц; 2 – полевые шпаты; 3 – пироксены и амфиболы; 4 – слюды; 5 – карбонаты; 6 – глинистые минералы; 7 – прочие минералы (пироксены, амфиболы, слюды, карбонаты, глинистые минералы включаются в эту группу при содержании менее 1 %) |

Некоторые из минералов служат источником элементов питания: фосфором богат апатит, калием – биотит и калиевые полевые шпаты, кальцием – наряду с карбонатами средние и основные плагиоклазы, железом – пироксены, биотит, хлорит. Наличие в мелкоземе невыветрелого материала карбонатных пород обычно тормозит проявление подзолообразования в благоприятной для него биоклиматической обстановке, создавая условия для формирования дерново-карбонатных почв.

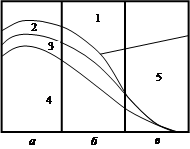

Рис.2. Изменение минералогического состава механических элементов почв по мере их измельчения (по Д.Шредеру, 1978): а – песчаная фракция (1-0,05 мм); б – пылеватая фракция (0,05-0,001 мм); в – илистая фракция ( Дата добавления: 2016-01-09 ; просмотров: 1045 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ Источник Первичные минералы почвПервичные минералы – основная группа веществ почвы и коры выветривания, являющихся исходным материалом для образования тонкодисперсных вторичных минералов. Эта потенциальная часть почвы неустойчива в условиях зоны гипергенеза. Первичные минералы почти целиком сосредоточены в гранулометрических фракциях размером более 0,001 мм. Это определяется исходными размерами минеральных зерен в плотных породах, а также максимальными пределами их дробления при механических и температурных воздействиях. По соотношению содержания главнейших групп породообразующих минералов рыхлые почвообразующие породы (и соответственно формирующиеся на них почвы) существенно отличаются от плотных пород. Обусловлено это тем, что рыхлые почвообразующие породы представляют собой продукт многократного переотложения и длительного изменения материала плотных пород под действием физических, химических и биологических агентов, что приводит к относительному накоплению более устойчивых к выветриванию минералов, и прежде всего кварца. В свою очередь, в зависимости от гранулометрии рыхлых почвообразующих пород участие первичных минералов в формировании их состава весьма различно: первичные минералы составляют 90-98% массы мелкозема песков, 50-80% суглинков и 10-12% глин. В почвах и почвообразующих породах наиболее распространены следующие группы первичных минералов. Полевые шпаты(алюмосиликаты) – большая группа широко распространенных и относительно устойчивых к выветриванию минералов. Они составляют около 60% массы земной коры, а в почвах их около 10-15%. Типичные представители полевых шпатов: ортоклаз – KAlSi3О8, альбит – NaAlSi3О8, анортит – CaAlSi2О8 и плагиоклазы как изоморфные смеси альбита и анортита. Силикатыв литосфере содержатся в количестве около 20%: оливин – (Mg,Fe)SiО4, авгит – Ca(Mg,Fe)Si2О6, роговая обманка – MgSiО3 и др. Кварц(SiО2) – один их наиболее распространенных минералов многих магматических пород, осадочных отложений и почв. Преобладание кварцевых минералов в почвах обусловливает их низкое плодородие. Слюды(3% от общего объема пород) являются важнейшими источниками питания растений калием, так как разрушаются сравнительно быстро. В числе слюд отмечаются мусковит – KH2Al3(SiО4)3 и биотит – KH2(Mg Fe)3Al(SiО4)3. Апатит– очень прочный минерал изверженых пород, в состав которого входят фосфор, кальций, фтор, хлор – 3Ca3P2О8 и Ca(F,Cl)2. Апатит – главнейший первоисточник фосфора в биосфере. В изверженных породах установлено более 1000 различных минералов. Одни из них очень устойчивы, долго сохраняются в почвах и почвообразующих породах, давая возможность судить о длительности почвообразования. Это минералы группы эпидота, дистена, андалузита, граната, а также ставролит, циркон, турмалин. Доминирующими минералами, имеющими важное значение в почвообразовании, как считает В.А. Ковда, являются кварц, полевые шпаты, оливины, пироксены, амфиболы, слюды, апатит, роговые обманки. Преобразование первичных минералов в почвах и корах выветривания сопровождается образованием различных растворов, золей и гелей кремнезема, силикатов, окислов железа, алюминия, а также формированием вторичных глинистых алюмосиликатов, поступление в почвенные растворы простых солей. В природе (в почвах, почвообразующих породах, в литосфере) первичные минералы встречаются в составе массивно-кристаллических, метаморфических и осадочных пород и эти породы представляются как ассоциации минералов. Широкое распространение в почвах и осадочных рыхлых отложениях имеют индивидуальные кристаллы первичных минералов. Таким образом, в почвах первичные минералы наблюдаются как в обломках (зернах) горных пород, так и в отдельно разобщенном состоянии. Обломки пород приурочены к крупнопесчаным и гравелистым фракциям гранулометрического состава, а индивидуальные минералы входят в состав тонкого песка и пыли. Источник Почва — полиминеральная системаВсе механические элементарные почвенные частицы представляют собой минералы. Почва — это своеобразный минералогический музей. Чтобы увидеть разнообразие минералов в почве, необходимо прежде всего отделить крупные минералы от мелких, снять с поверхности крупных первичных минералов пленки, которые состоят из очень мелких глинистых минералов, гумусовых веществ и полуторных оксидов. Почвенные минералы разных размеров, соприкасаясь друг с Другом в определенном порядке, образуют материальную основу почвы — ее минеральную матрицу или своеобразный каркас. Минералогический состав почвы — это процентное соотношение Разных минералов в определенной массе почвы по горизонтам почвенного профиля. В почве могут присутствовать сотни различных минералов, однако наиболее часто встречается около 50. Все минералы в почвах разделяют по происхождению и размеру на две группы: первичные и вторичные. Первичные минералыК этой группе принадлежат минералы, переходящие в мелкозём в процессе физического выветривания материнских пород (магматических, метаморфических и осадочных). Зерна первичных минералов в почвах сосредоточены главным образом в песчаных и пылеватых гранулометрических фракциях. Количество и разнообразие первичных минералов в почвах зависит от литологического типа почвообразующих пород и связано с гранулометрическим составом. Наиболее богаты минеральными видами фракции 0,05—0,25 мм и 0,01—0,05 мм. Первичные минералы вследствие небольшой удельной поверхности имеют крайне низкую водоудерживающую способность и не обладают физико-химической поглотительной способностью. При разрушении первичных минералов высвобождаются различные химические элементы. Они вовлекаются в процессы почвообразования и используются растениями и микроорганизмами в качестве источников элементов питания. Скорость, количество и разнообразие высвобождающихся в процессе биохимических реакций элементов зависит от степени устойчивости минералов и от их химического состава. Степень устойчивости первичных минералов почвы и химические элементы, высвобождаемые при их разрушении Первичные минералы полностью наследуются почвой от материнских горных пород. Поэтому содержание и разнообразие первичных минералов в почвах связано с генетическим типом почвообразующих пород. В целом в минералогическом составе почв преобладают кварц, полевые шпаты и слюды. Это так называемые легкие минералы с плотностью менее 2,8 г/см 3 . На долю тяжелых минералов, имеющих плотность более 2,8 г/см 3 , приходится 3—4 % или менее. Среди тяжелых минералов наиболее часто встречаются роговые обманки, эпидот, турмалин, гранат, циркон, дистен, ставролит, сфен и монацит. Вторичные минералыОни представлены глинистыми минералами, минералами оксидов железа и алюминия, а также солями и в основном сосредоточены во фракции менее 0,001 мм. Глинистые минералы составляют основную часть вторичных минералов. Их кристаллические решетки образованы слоями, состоящими из кремнекислородных тетраэдров и алюмогидроксильных октаэдров. Глинистые минералы обладают важнейшей для почвообразования способностью к изоморфным замещениям, поэтому им принадлежит важнейшая роль в обменных процессах, обеспечении поглотительных и буферных свойств почв, образовании органоминеральной матрицы, закреплении гумуса и удержании элементов пищевого режима растений от вымывания. Эти минералы относят к вторичным потому, что они образовались из продуктов выветривания магматических и метаморфических пород.

Минералы группы каолинита относятся к диоктаэдрическим слоистым алюмосиликатам. Их кристаллическая решетка жесткая и состоит из двух слоев: на один слой кремнекислородных тетраэдров приходится один октаэдрический слой алюминия, магния или железа. Каолинит содержит 45—46 % кремнезема, 38—40 % глинозема и около 13 % воды. Емкость поглощения каолинита достигает 20 мг-экв на 100 г почвы. Минерал не набухает. Содержание каолинита в почвах обычно не велико, за исключением тропических и субтропических почв. Минералы монтмориллонитовой группы относятся к трехслойным минералам. Структурная единица монтмориллонита представлена двумя слоями кремнекислородных тетраэдров и одним слоем алюмогидроксильных октаэдров между ними. Они образуют трех-слойные пакеты, соединенные между собой катионами К + , Mg 2+ , Ca 2+ . Их кристаллическая решетка расширяется при повышении влажности почвы, поэтому они сильно увеличивают объем при набухании. В составе монтмориллонитов содержится до 51 % кремнезёма, 19—20 % глинозёма, до 15—16 % воды и всегда есть заметное количество магния и кальция. Емкость поглощения монтмориллонита высокая и достигает 80—100 мг-экв на 100 г почвы. Минералы этой группы обычно присутствуют в почвах степей (чернозёмах, каштановых и солонцах). Минералы группы гидрослюд-иллитов представляют собой трехслойные алюмосиликаты с нерасширяющейся кристаллической решеткой. Емкость поглощения гидрослюд составляет 45—50 мг-экв на 100 г почвы. Гидрослюды содержат значительное количество калия (до 6—8 % К2O), частично доступного растениям. Минералы этой группы широко распространены в осадочных породах и присутствуют почти во всех почвах, особенно подзолистых. Минералы группы хлоритов — это четырехслойные глинистые минералы — водные силикаты магния и железа, содержащие алюминий. В состав хлоритов входят примерно одинаковые количества SiO2, Аl2O3, МnО (по 26—27 % каждого) и около 8 % FeO. Хлориты обладают заметной поглотительной способностью, достигающей 10—40 мг-экв на 100 г почвы. Минералы гидроксидов железа и алюминия встречаются в иллювиальных горизонтах подзолистых почв. Гидроксиды железа и алюминия могут образовывать малоподвижные формы, связывая значительное количество фосфорной кислоты. Тонкодисперсные минералы гидроксидов железа образуют пленки на поверхности почвенных частиц, увеличивая влагоемкость и структурность почвы. Наибольшее значение для почвообразования имеют гематит и гётит из минералов группы железа и гиббсит из минералов группы алюминия. Минералы-соли встречаются главным образом в почвах сухих степей, в аридных областях. Большое количество солей характерно для соленосных почвообразующих пород и засоленных почв. Наиболее распространенные в почвах минералы этой группы — кальцит, доломит, сода, гипс, ангидрит, галит. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Источник Научная электронная библиотека9. Минеральная часть почвыМинералы (от лат. «mina» – шахта) – внутренние однородные твердые компоненты земной коры. Минеральная часть почвы составляет от 55–60 до 90–97 % ее объема. Все минералы почв и пород делятся на три группы. 1. Первичные минералы – минералы, образованные выделением из раствора, расплавленной массы или парообразного состояния, образующиеся при испарении морской воды (гипс, галлит, сильвин), при остывании лав (оливин, санидин, апортит), при возгонке по трещинам и в кратерах вулканов (сера, хлорид натрия), а также входящие в состав магматических пород. Первичные минералы составляют 90–98 % массы мелкозема песков, 50–80 — суглинков и 1–12 — глин (Вальков и др., 2006). 2. Вторичные глинистые минералы и окислы – образованы в результате биохимической и геохимической трансформации, выветривания и почвообразования из первичных минералов и продуктов их разрушения. 3. Растворимые минералы – соли, которые могут быть в почвенном растворе и в сухих условиях переходить в твердую фазу почвы. Первичные минералы почв – основная группа веществ почв и пород выветривания, исходный материал для образования тонкодисперсных вторичных минералов. Они встречаются во всех породах в виде обломков (зерен) и в отдельном разобщенном состоянии. Их обломки приурочены к крупным песчаным и гравелистым фракциям, а индивидуальные минералы входят в состав тонкого песка и пыли. Вторичные минералы – глинистые минералы, минералы оксидов железа, алюминия, марганца, простых солей. Наиболее распространенные группы первичных минералов Полевые шпаты (алюмосиликаты) широко распространены, устойчивы к выветриванию, составляют 60 % массы земной коры, в почвах – 10–15 %. Типичные представители: ортоклаз КАlSi3О8, альбит NaАlSi3О8, анортит СаАlSi2О8, плагиоклазы как изоморфные смеси альбита и анортита. Силикатов в литосфере около 20 %: оливин (Mg, Fе) SiО4. авгит Са(Mg,Fе)Si2О5, роговая обманка MgSiО3. Кварц (SiО2) – наиболее распространенный минерал среди магматических пород, осадочных отложений и почв. Его преобладание снижает плодородие почв. Слюды – 3 % от общего объема пород – источники питания растений калием. Типичные представители: мусковит КН2Аl3(SiО4)3.и биотит КН2(Mg,Fе) 3Аl3(SiО4)3 Апатит – прочный минерал изверженных пород, основной первоисточник фосфора (Р), в его составе Р, Са, F, Сl – 3Са3Р2О8 и Са (F, Сl) 2. Преобразование первичных минералов сопровождается образованием растворов, золей и гелей кремнезема, силикатов, окислов железа, алюминия, формированием вторичных минералов, поступлением в почвенные растворы простых солей. Основные группы вторичных минералов Глинистые минералы – основная часть вторичных минералов, определяют минералогический состав почв, обладают поглотительной способностью. Также как и гумус, они – источник поступления минеральных элементов в растения. Это вторичные алюмосиликаты с общей формулой n SiО2 Аl2О3•mН2О и характерным молярным отношением SiО2 к Аl2О3 в пределах 2:5. Наиболее распространены минералы группы монтмориллонита, каолинита, гидрослюд, хлоритов, смешанослоистых минералов. Они имеют слоистое кристаллическое строение, высоко дисперсны, обладают поглотительной способностью, содержат химически связанную воду. Монтмориллонит, бейделит, нонтронит – группа 3-хслойных минералов с набухающей решеткой. Их отличает высокая поглотительная способность в отношении обменных катионов и поллютантов. С гуминовыми кислотами (ГК) эти минералы образуют прочные темноокрашенные комплексы. монтмориллонит (Аl, Mg)2 (ОН)2 [Si4О10]•mН2О; бейделит (Ка, Na, Н3О) Аl2(ОН) 2 [АlSi3О10]•mН2О; нонтронит Fе2 (ОН)2[Si8О10]•mН2О. Для монтмориллонита характерно набухание с увеличением объема в 1,5–3 раза, с этим связаны такие свойства как жирность, липкость, вязкость, пластичность и гигроскопичность. Вермикулиты (лат. Vermiciular – червеобразный) – магниевые алюмосиликаты, сходны с монтмориллонитом и гидрослюдами. Вермикулит (Mg, Fе2+,Fе3+)3 (ОН) 2 [(Аl, Si) 4О10]•4Н2О. Цвет бурый, желтовато-бурый, золотисто-желтый, реже зеленоватый. Способны к набуханию, ЕКО около 100 мг-экв. Так его назвали, потому что при нагревании он увеличивается в объеме в 20–30 раз, его частички удлиняются, червеобразно изгибаются и скручиваются. В группу каолинита входит сам каолинит (наиболее распространен), диккит, накрит: Аl2(ОН)4[Si2О5]. Их структура состоит из двухслойных пакетов, Отдельные чешуйки каолинита бесцветны, сплошные массы белые. Он не набухает, доступ воды в межпактеное пространство затруднен из-за сильной связи между пакетами. Он не содержит щелочных и щелочноземельных оснований. Очень дисперсен, свободно мигрирует в суспензиях. Набухает слабо, у него невысокие плотность, липкость, связность и гидрофильность. Галлуазит встречается в виде гелеподобных масс, белый, по свойствам близок к каолиниту, но более гидратирован, имеет расширяющуюся кристаллическую решетку. Гидрослюды (иллит) – гидратированные формы слоистых минералов с морфологическим чешуйчатым строением. Но в отличие от монтмориллонита, связь между пакетами прочная и вода в них не проникает. Гидрослюды – важный источник калия. Они гидрофильны, липки, связны, набухают меньше монтмориллонита. Гидробиотит (К, Н3О) (Mg Fе)3(ОН) 2[(Аl,Si) 4О10]•mН2О. Гидромусковит (К, НзО)Аl (ОН)2 [(Аl,Si) 4О10]•mН2О. Глауконит К(Fе3+ Аl, Fе2+, Mg) 2(ОН) 2 [Аl, Si3О10]•mН2О. Хлориты – минералы близкие к слюдам. Кристаллическая решетка – из четырех слоев. Это смешаннослойные минералы с правильным чередованием слоев. Решетка их не набухает, стабильна. Минералы гидроокисей и окисей кремния, алюминия, железа, марганца образуются в аморфной форме при выветривании первичных минералов. Гидроокись кремния SiО2 •mН2О по мере старения переходит в твердый гель опал с той же формулой и с содержанием воды 2–30 %, затем, теряя воду, в кристаллические формы халцедона и кварца SiО2. Гидроокись Mn кристаллизуется в виде пиролюзита МnО2, псиломелана mМnО и МnО2•mН2О. Гидраты полутораокисей Аl2О3•mН2О, Fе2О3•mН2О кристаллизуясь, образуют вторичные минералы: бемит Аl2О3•Н2О, гидраргилит (гиббсит) Аl2О3•3Н2О или Аl (ОН)3 гематит Fе2О3, гетит Fе2О3•mН2О, гидрогетит Fе2О3 •m 3Н2О. Эти минералы обволакивают пленками агрегатное скопление глинистых минералов, встречаются в виде конкреций. Они не обладают поглотительной способностью, липкостью, не набухают (Вальков и др., 2006). Цеолиты – щелочные и щелочноземельные алюмосиликаты. Они образуются в пресноводных и соленых озерах, лагунах. При подъеме дна водоема на поверхность они остаются в почве как унаследованные от породы. Минералы простых солей образуются при выветривании первичных минералов. Кальцит СаСО3, магнезит MgСО3 , доломит [Са, Mg](СО3)2, сода Na2СО3•10Н2О, гипс СаSО4•2Н2О, мирабилит Na2SО4•10Н2О, галит NaС1, фосфаты, нитраты. Их качество и количество определяет степень засоления почв. Твердая фаза почвы состоит из механических элементов различного происхождения. Растворимые минералы – компоненты почвенного раствора. Формы соединений – истинно молекулярные и ионные растворы, ассоциации ионов и коллоидные золи. Важнейшие катионы: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4,+ H+, Al3+, Fe2+. Среди анионов преобладают: HCO3-, CO32-, NO3-, NO2-, Cl-, SO42-, H2PO4-, HPO42-. Механические элементы – разнообразные по величине обломки минералов и горных пород, органические и органо-минеральные соединения. К ним не относят кристаллы льда и биоту. Их почвы наследуют от породы, в процессе почвообразования они изменяются, так как в почве постоянно происходят следующие явления: дробление, растворение, гидролиз, осаждение, гумификация, перемещение тонких механических элементов вниз по профилю. В России принята классификация механических элементов почв, разработанная Н. А. Качинским (табл. 8). Классификация механических элементов почв по размеру Диаметр элементов, мм Скелет почвы, камни Скелет почвы, гравий Мелкозем почвы: песок Генетическое и экологическое значение скелетности почв Скелетные (каменистые и щебнистые) почвы – свидетельство «молодости» развития почвенного покрова на территории, результата экзогенных процессов (эрозия, дефляция, оползни). Сухой и холодный климат, горный и пересеченный рельеф благоприятствуют развитию покрова со скелетными почвами. Галечниковый скелет морского и речного происхождения может иметь любой геологический возраст. Скелетные почвы представлены зональными неполноразвитыми подтипами черноземов, серых и бурых лесных, коричневых почв, желтоземов. Скелет почвы может быть различного происхождения: известняковый, мергелистый, гранитный, сланцевый, кварцитовый, галечниковый. Это придает почвам особую экологическую специфику. Рост доли скелета приводит к снижению мелкозема в почве, запасов питательных веществ и продуктивной влаги, в итоге – к истончению мощности корнеобитаемого слоя и снижению плодородия. Генетическое и экологическое значение структуры почв Структура почвы – взаимное расположение структурных отдельностей (агрегатов) определенной формы и размеров. В значительной степени экологическая оценка почв определяется структурным состоянием, в первую очередь, количеством и качеством зернистой и мелкокомковатой структуры. Наличие подобных агрегатов – залог оптимальных условий развития корневых систем растений и существования почвообитающих животных. Аэробные микроорганизмы успешно развиваются в межагрегатной среде, анаэробные – в массе самих агрегатов. Почвенные горизонты состоят из агрегатов, структурных отдельностей определенной формы и размеров. Структурные агрегаты сформированы из механических элементов фракций пыли и ила. Они удерживаются в сцепленном виде в результате коагуляции коллоидов, склеивания, слипания, остаточных валентностей и водородных связей, адсорбционных и капиллярных явлений в жидкой фазе, а также с помощью корневых тяжей, грибов и слизи микроорганизмов. Одним из основных качественных признаков почв является размер агрегатов По размерам выделяют три группы: • макроагрегаты, размер части более 10 мм, • микроагрегаты (меньше 0,25). В агрономическом смысле почва считается структурной, если комковато-зернистые водопрочные агрегаты размером от 10 до 0,25 мм составляют более 55 %. Их называют агрономически ценными. Они обладают водопрочностью, противостоят размывающему действию воды, обеспечивают оптимальный водно-воздушный режим почв. Структурные почвы отличаются хорошей аэрацией (газообмен с атмосферным воздухом), быстро впитывают осадки, медленно испаряют влагу. Им свойственна высокая микробиологическая активность, они легко поддаются обработке. При бесструктурном состоянии механические элементы почвы существуют раздельно или залегают в виде сплошной массы. У таких почв низкая водопроницаемость, воздухопроницаемость. Разрушение структуры почвы происходит под влиянием механического воздействия (машинная деградация, пастбищная нагрузка), изменения физико-химической обстановки (осолонцевание, содовое засоление). Экологическое значение гранулометрического состава почв Гранулометрический состав – относительное содержание в мелкоземе почвы твердых частиц (механических элементов, фракций) разной величины. В основу классификации почв по гранулометрическому составу положено соотношение физического песка (частицы размером крупнее 0,01 мм) и физической глины (менее 0,01 мм). Более детальное разделение фракций: песок (1–0,25 мм), пыль (0,25–0,001 мм), ил (меньше 0,001 мм). Гранулометрический состав – важнейшая характеристика почвы. От нее зависят многие ее свойства и плодородие. Он оказывает существенное влияние на воздушные и тепловые свойства, окислительно-восстановительные условия, поглотительную способность, накопление в почве гумуса, элементов питания. Размеры частиц отражают различия в свойствах гранулометрических фракций. Песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке и их называют легкими и одновременно «теплыми». Они быстрее оттаивают и прогреваются, в них механические элементы находятся в раздельно-частичном состоянии. Тяжелосуглинистые и глинистые почвы – тяжелыми и «холодными». Песчаная фракция (1–0,25 мм) состоит из обломков разных горных пород и минералов, в ней преобладают кварц и полевые шпаты. Пески имеют высокую водопроницаемость, свободно фильтруют воду, не набухают, не пластичны. Эти свойства используют при заполнении выемок, канав, траншей, где недопустима усадка грунта. Фракция крупной пыли (0,25–0,001 мм) по минералогическому составу мало отличается от песчаной, не пластична, слабо набухает. Средняя пыль (0,01–0,005мм) содержит много слюды, которая придает ей пластичность и связанность. Средняя пыль дисперсная, лучше удерживает влагу, чем предыдущие фракции, слабо водопроницаема. Для частиц этой фракции характерна неспособность к коагуляции и структурообразованию. Почвы, в которых эта фракция преобладает, легко распыляются, склонны к уплотнению и образованию сплошной корки. Тонкая пыль (0,005–0,001 мм) отличается высокой дисперсностью. Кусочки горной породы отсутствуют, характерно наличие минералов. Заметно резкое уменьшение кварца. Появляются свойства, не присущие крупным фракциям: способность к коагуляции и структурообразованию. Фракция может содержать органические вещества.

Источник ➤ Adblockdetector |

Ил (менее 0,001 мм) состоит преимущественно из глинистых минералов, гумусовых и органо-минеральных веществ. В нем содержатся питательные элементы. Илистые частицы обладают огромной поверхностной энергией. Илистая фракция – основной участник всех процессов, происходящих в почве, ее называют плазмой почвы. В ней сосредоточены почти весь гумус, азот, фосфор.

Ил (менее 0,001 мм) состоит преимущественно из глинистых минералов, гумусовых и органо-минеральных веществ. В нем содержатся питательные элементы. Илистые частицы обладают огромной поверхностной энергией. Илистая фракция – основной участник всех процессов, происходящих в почве, ее называют плазмой почвы. В ней сосредоточены почти весь гумус, азот, фосфор.