Классификация опасности и категории загрязнения грунтов

Грунты, как и другие ресурсы планеты, в результате человеческой деятельности подвергаются различным видам загрязнений. Рассмотрим, какая существует классификация опасности и категории загрязнения для почвы, и как правильно утилизировать замасленную или нефтесодержащую почву?

Всего существует три класса опасности грунтов:

Высоко опасные грунты. Такая почва содержит в себе химические соединения и токсические вещества: ртуть, мышьяк, диоксины, пестициды и т.д.

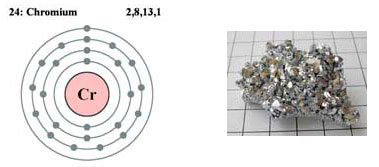

Опасные грунты. В них отмечается повышенная концентрация кобальта, никеля, меди, хрома и т.д.

Малоопасные грунты. Такая почва загрязнена нефтепродуктами и химическими элементами, что попадают в нее в результате разложения бытовых и коммунальных отходов.

По степени загрязнений грунта различают 5 категорий:

I – почву можно использовать вторично без каких-либо ограничений.

II – такие грунты можно использовать в любой сфере, кроме ведения сельского хозяйства и в области жилых застроек.

III – умеренно загрязненные грунты, подходят для отсыпки котлованов при строительстве.

IV – опасная почва с высокой концентрацией загрязнений, однако ее можно использовать при подсыпке котлованов в случае предварительной дезинфекции и регулярного проведения лабораторного контроля качества почвы.

V – чрезвычайно опасные грунты, которые подлежат утилизации на специализированных полигонах.

Для обезвреживания загрязненных грунтов любого класса опасности и категории подходит оборудование для утилизации отходов от компании Эко-Спектрум – инсинератор или ротационная печь. Такое устройство обеспечивает термическое уничтожение материала и позволяет обезвреживать сразу большой объем отходов без вреда для окружающей среды. Последнее обеспечивается за счет современной системы газоочистки и камеры дожигания газов.

Источник

Оценка опасности химических соединений в почве

При проведении контроля загрязнения почв химические вещества подразделяют на три класса по степени опасности:

первый – высокоопасные вещества;

второй – умеренно опасные вещества;

третий – малоопасные вещества.

Класс опасности устанавливают не менее чем по трем показателям из перечня, приведенного в табл.8.9.

Таблица 8.9 – Классы опасности загрязняющих веществ для почвы

| Показатель | Нормы для классов опасности: | ||

| 1-го | 2-го | 3-го | |

| Токсичность, ЛД50 | До 200 | 200…1000 | Свыше 1000 |

| Персистентность *) в почве, мес. | Свыше 12 | 6…12 | Менее 6 |

| ПДК в почве, мг/кг | Менее 0,2 | 0,2…0,5 | Свыше 0,5 |

| Миграция | Мигрирует | Слабо мигрирует | Не мигрирует |

| Персистентность в растениях, мес | 8 и более | 1…3 | Менее 1 |

| Влияние на пищевую ценность сельхозпродукции | Сильное | Умеренное | Нет |

*) Нежелательная химическая устойчивость вещества. Вещество считается персистентным, даже если оно быстро разлагается в природных условиях, но при этом образуется более устойчивый продукт.

Из пестицидов:

к первому классу отнесены: атразин, ГХЦГ, ДДТ, метафос, севин и др;

ко второму классу отнесены: далапон, карбофос, нитрофен, симазин, хлорофос и др;

к третьему классу отнесены: дилор, поликарбацин прометрин, цинеб и др.

Из веществ, попадающих в почву с выбросами, сбросами, отходами:

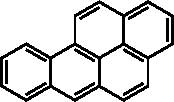

к первому классу отнесены: мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, 3,4-бензпирен;

ко второму классу отнесены: бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

к третьему классу отнесены: барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

В практике мониторинга почв наиболее распространенным подходом остается анализ уровней концентраций токсичных соединений, прежде всего пестицидов.

Концентрации пестицидов в почве представляют собой результат наложения таких процессов, как адсорбция, десорбция, испарение, перенос с грунтовыми водами, химические и микробиологические превращения.

Продукты разложения пестицидов долго удерживаются в окружающей среде, причем некоторые метаболиты могут быть даже более токсичными, чем сам пестицид.

Главными агентами детоксикации в почве являются микроорганизмы. Поэтому биологические методы, в частности связанные с деятельностью микроорганизмов, получили большое распространение. Однако жизнедеятельность микроорганизмов также подвержена влиянию вносимых в почву пестицидов, причем направленность и характер влияния зависят от многих факторов, которые трудно учесть. В целом данные о влиянии пестицидов на почвенную микрофлору противоречивы, что существенно затрудняет оценку реальной ситуации по данным химического анализа.

Часто обработка пестицидов оказывается нерезультативной вследствие привыкания (адаптации) к нему вредных животных и растений.

Известно, что первоначально высокая эффективность многих новых инсектицидов быстро упала, и нормы расхода препаратов пришлось сильно увеличить. В результате загрязненность почв и сельхозпродукции остатками пестицидов резко возросла.

Эта ситуация описана, например для обработки хлопковых полей против паутинного клеща в 1964-1967гг. в Таджикистане. Было использовано несколько химикатов: кельтан, карбофос, малатион, метафос, фосфамид – и ко всем развивалась устойчивость. Более того, печально известный ДДТ приводил даже к стимуляции размножения клещей и ускорению роста популяции.

Известно более 500 видов насекомых и клещей, устойчивых к пестицидам, и среди них более 10 видов устойчивы ко всем средствам защиты растений. В связи с этими проблемами некоторые специалисты предполагают, что к 2020г. все основные вредители, возбудители болезней и сорняки могут стать невосприимчивыми к пестицидам.

Проблемы, связанные с необходимостью контроля реальной ситуации с пестицидным загрязнением сельхозугодий, заставляют наряду с химическим анализом внедрять новые подходы к контролю опасности пестицидного загрязнения. В настоящее время получил распространение метод контроля фитотоксичности почв на основе биотестирования на проростках растений.

Предлагается также проводить контроль токсического загрязнения почв, а также сельскозпродукции, с использованием биотестов на гидробионтах. Последние обладают высокой чувствительностью к загрязняющим веществам, что позволяет выявить их в концентрациях на уровне и ниже ПДК.

Дата добавления: 2015-09-23 ; просмотров: 1591 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Классы опасности химических веществ, загрязняющих почву

Промышленные предприятия и сельское хозяйство являются самыми крупными загрязнителями почв. В результате их деятельности в грунты попадают следующие вещества:

- тяжелые металлы и их соли;

- радиоактивные соединения;

- продукты нефтепереработки;

- пестициды;

- удобрения и т. д.

Загрязнение почвы представляет особую опасность, поскольку токсины из нее попадают в воду, атмосферу, а впоследствии в растения, употребляемые животными и человеком. Таким образом, в почвах нарушается протекание естественных химических, биологических и физических процессов.

Категории почв по степени загрязнения

По степени загрязнения грунты делятся на несколько категорий:

- чистые;

- допустимые;

- умеренно опасные;

- опасные;

- чрезвычайно опасные.

В ходе оценки степени загрязнения выполняется сравнение реального содержания загрязняющих элементов, присутствующих в исследуемых образцах почв, с фоновым значением и ПДК. Предельно-допустимой называют такую концентрацию токсического вещества, которая при длительном воздействии на почву не вызывает патологических процессов в растениях и животных и не способствует накапливанию токсина в тканях организмов, обитающих на этих территориях. Другими словами, это безопасная для здоровья и жизни человека концентрация, устанавливаемая экспериментальным путем. В процессе исследований вычисляется коэффициент концентрации конкретного химического вещества, а потом выводится суммарный показатель (Zс), на основании которого определяется категория загрязненности почвы.

Так, в категорию «допустимая» включают почвы, у которых суммарный показатель составляет меньше 16, «умеренно-опасная» – 16–32, «опасная» – 32–128, «чрезвычайно-опасная» – больше 128.

Чем выше категория почвы по степени опасности, тем больше у проживающих на этих землях людей регистрируется хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, а также патологий беременности.

Классы опасности для почвенных загрязнителей

Почвенные загрязнители также различаются по классам опасности. Всего их существует три. К первому принадлежат следующие вещества:

Класс опасности – условный показатель, наглядно демонстрирующий уровень токсичности того или иного соединения. При этом учитывается множество разных критериев, например, средняя смертельная доза при введении в желудок, нанесении на кожу, хроническом воздействии и т. п.

Перед тем как начинать строительство жилых и рекреационных объектов, важно выполнить оценку степени загрязненности почвы, дабы в будущем избежать серьезных проблем со здоровьем людей, обитающих на этих землях. Исследования почвы на разные показатели качественно и быстро выполняют в сети аккредитованных лабораторий ООО «Веста». Представительства компании работают во всех регионах страны. Мы используем современное оборудование и передовые технологии, обеспечивающие надежный результат по доступным ценам.

Читайте также

Если производство является источником звукового воздействия, превышающего установленные нормы, для него определяется санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Одним из критериев безопасности труда является микроклимат зоны, в которой трудится человек. Условия труда оказывают существенное влияние на производительность.

Важнейший фактор хорошего урожая – нормальный уровень влажности. Длительная засуха губит растения и вредит среде их обитания. Она является одной из причин такой агрохимической проблемы, как засоление почв, характеризующейся повышенным содержанием в грунте водорастворимых солей. Пороговым значением агрономы называют концентрацию 0,25 % на единицу веса.

Источник

Первому классу опасности относится загрязняющее почву вещество

Вы можете разместить этот информер на свой сайт.

подробнее.

Новая услуга: Изготовление сертификата о погоде в Вашу памятную дату (день рождения, день свадьбы и т.д.) т. 729-83-63, 232-09-58 подробнее.

В декабре отмечается наибольшая из зимних месяцев продолжительность выпадения осадков и метелей, и, по сравнению с ноябрем, высота снежного покрова увеличивается почти в 2 раза…

подробнее.

Ноябрь — предзимье, время резкой смены погоды. В текущем столетии повторяемость теплых ноябрей заметно увеличилась, холодные ноябри отмечались в Челябинске всего 4 раза. За последние годы самый холодный ноябрь наблюдался в 2016 году, а самый теплый – в 2013 году.

подробнее.

29.11.21

Комментарий о погоде 7 – 12 декабря

подробнее.

09.08.21

Комментарий главного синоптика Уральского УГМС Шепоренко Г.А.

подробнее.

Источник

Классы опасности грунта, методы проверки, утилизация

Чтобы определять степень негативного воздействия почвы на окружающую среду и человека, введено понятие «класс опасности грунта». Сегодня для проверки и утилизации земли в РФ функционирует комплекс нормативных документов.

Классы опасности грунтов

Почва, оставшаяся после работы землеройной техники, является отходом, внесенным в специализированный федеральный классификационный каталог отходов (ФККО).

По СП 2.1.7.1386-03 степень опасности грунта определяют, в зависимости от воздействия на среду обитания и людей:

- чрезвычайно опасный – первый класс;

- высокоопасный – второй класс;

- умеренно опасный – третий класс;

- малоопасный – четвертый класс;

- неопасный – пятый класс.

Важно определить, к какому классу опасности относится грунт, оставшийся в результате работ. Выбор повлияет на перечень действий, которые придется предпринять относительно земельных насыпей.

, Содержащиеся в земле вещества также разделяют по степеням опасности:

- Третью — присвоили барию, вольфраму, ацетофенону, марганцу, продуктам нефтяного происхождения, ванадию или стронцию. Эти химические элементы считают малоопасными.

- Вторую — никелю, молибдену, меди, кобальту, бору, сурьме или хрому. Категорию относят к опасной.

- Первую — фтору, хлорорганическим пестицидам, цинку, полихлорированным бифенилам, ртути, свинцу, селену, бензапирену, кадмию, диоксинам или мышьяку. Категория относится к чрезвычайно опасным.

В отчетах указывают содержание выявленных веществ в миллиграммах на килограмм исследуемого материала.

Классификация почв сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения

С учетом фоновых характеристик местности для почв определяют значение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. При обследовании земли учитывают 4 показателя:

- транслокационный – определяет уровень накопления токсикантов растениями;

- воздушный – степень перехода вредных веществ из грунта в воздух;

- водный – показывает, насколько земля может загрязнять грунтовые воды и водоисточники;

- общесанитарный – определяет влияние веществ на способность почвы к самоочищению и ее биологическую активность.

При проверке степени загрязнения почве присваивают один из 5 классов:

- незагрязненная – вредных веществ нет;

- допустимая, когда значения в рамках предельно возможных;

- малоопасная – при превышении предельно допустимых значений по одному или нескольким метрикам, транслокация не больше ПДК;

- опасная — ПДК превышен по транслокационному параметру вредности;

- очень опасная — выше всех, указанных в ПДК.

Показатель транслокации касается растений, многие из которых затем становятся продуктами питания людей и животных. Поэтому эта характеристика важнее, чем водный, воздушный и общесанитарный показатели загрязненности почвы.

Оценка эпидопасности почвы

Для проверки эпидемической опасности земли используют 3 вида классификационных санитарных показателей:

- бактериологические – по содержанию микроорганизмов группы кишечной палочки и энтерококков;

- паразитологические – яиц геогельминтов (штук на 1 кг грунта);

- энтомологические – личинок или куколок синантропных мух в количество штук на площади 20 на 20 см).

Классификация почв по эпидемический опасности:

- Чистая – паразитологические и энтомологические показатели на нуле.

- Умеренно опасная – обнаруженные личинки синантропных мух до 10 штук и яйца геогельминтов до 10 штук.

- Опасная – обнаруженные личинки синантропных мух до 100 штук и яйца геогельминтов до 100 штук. Куколки синантропных мух – не более 10 штук.

- Чрезвычайно опасная – значения выше предельных для предыдущего вида.

Бактериологическое исследование дает косвенные показатели, по которым также можно определить степень опасности почв.

Взаимосвязь между индексами бактерии группы кишечной палочки (ИБГКП), энтерококков (ИЭ) и классом опасности грунтов демонстрирует таблица.

| Категория | ИБГКП | ИЭ |

| Чистая | от 1 до 10 | |

| Умеренно опасная | от 10 до 100 | |

| Опасная | от 100 до 1000 | |

| Чрезвычайно опасная | свыше 1000 | |

Методы проверки грунта

Существует несколько методологий для газогеохимической проверки загрязненности и опасности почвы:

- Предельная и ориентировочно допустимая концентрации химических веществ. По показателям, заложенным в методики, выявляют наличие вредных соединений в почве. Если содержание веществ выходит за пределы нормативных значений, грунту присваивают соответствующий класс. Для работы используют водные, солевые, кислотные и ацетатно-аммонийные вытяжки.

- Биотестирование – с помощью этого метода качество почвы оценивают по состоянию контактирующих с ней организмов: растений, животных или микроорганизмов. Примеры результатов для анализа – всхожесть семян, длина побегов.

- Биодиагностика – степень загрязненности нефтепродуктами, тяжелыми металлами и радиоактивными отходами представляют исходя из изменений биологической активности почвы. Для этого изучают ферменты гумуса и почвенные микроорганизмы. Биодиагностика – высокотехнологичный дорогой метод.

Методы проверки не учитывают источник получения земли, например, класс опасности грунта из котлованов может варьироваться от 1 до 5. По результатам работ формируют заключение.

Использование грунтов

Неопасную почву можно использовать после строительных работ в любых сферах – даже для сельскохозяйственных нужд. Грунт 5 класса опасности утилизации не требует, его можно переработать и использовать дальше.

Если грунт по окончании строительных работ признали малоопасным для экологической обстановки, его нельзя разместить на землях сельхозназначения, близ водоемов и жилых застроек. В остальном использование такой земли не ограничивают.

Грунт 3 класса опасности (умеренная) применяют как основу для озеленения или строительства. При отсыпке котлована такой почвой обязательна покрывная подсыпка неопасной землей не менее 0,3 м.

Высокоопасную почву можно использовать аналогично предыдущей категории, при условии дезинфекции загрязненной земли и регулярного контроля ее показателей. В других случаях применения потребуется утилизация с обеззараживанием.

Утилизация чрезвычайно опасного грунта – единственная возможная мера, которую регламентирует законодательство. Дезинфекционные мероприятия проводят на специализированном полигоне.

Для чего нужна утилизация

Утилизация нивелирует негативные воздействия загрязненных грунтов на экологию и людей. Процесс включает не только захоронение насыпных сооружений, но и обеззараживание опасных веществ.

Как и мусор, грунт можно использовать вторично. Материал перерабатывают, сортируют и направляют для повторного применения.

Размещение и утилизация грунтов

Ставки платы за размещение отходов утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации №913 от 13.09.2016 (за одну тонну):

- Тариф за грунт, отнесенный к чрезвычайно опасным – 4643,7 р.

- Высокоопасный стоит 1990,2 р.

- Тариф на размещение грунтов 3 класса опасности – 1327 р.

- Малоопасный стоит 663,2 р.

- Грунт 5 класса опасности — до 40,1 р.

В России грунт размещают на современных полигонах. Минимальный заказ — 10-15 кубических метров. В Москве стоимость приема составляет 100-200 рублей/кубометр. В регионах РФ полигоны принимают землю по цене от 50 рублей.

Утилизировать зараженную почву в регионах РФ, например, ту, которую замазучивали, можно от 200 до 1500 рублей за кубический метр . Цена услуги в Москве — от 3700 до 15000 рублей.

Значения указаны по состоянию на конец марта 2020 года и не учитывают расходы на загрузку, разгрузку и транспортировку земли до места размещения.

Нормативные документы

Документация, в соответствии с которой надлежит определять степень опасности, алгоритмы размещения и утилизации грунтов:

- СанПиН – №4266-87 и №2.1.7.1287-03.

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации – №536 МПР от 04.12.2014.

- ГОСТ №17.4.3.04-85.

- Гигиенические нормы – 2.1.7 2041-06 и 2.1.7.2511-09.

- Санитарные правила – 2.1.7.1386-03.

- Природные нормативные документы, в том числе методики проведения измерений – ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 и ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 (Т 16.1:2:2.3:3.9-06).

Основная часть существующей нормативной базы разработана в период с 1999 по 2010 год.

Загрязненность грунта в регионах России

В 2019 году Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации провело масштабное исследование почв в стране по СНиП. Ведомство опубликовало в сети отчет с антирейтингом самых загрязненных городов и регионов.

- Приморский край, где нормам не соответствовали 48,1% взятых образцов;

- Новгородская область – 32,8%;

- Санкт-Петербург – 30%;

- Кировская область – 24,4%;

- Республика Северная Осетия – 23,2%;

- Свердловская область – 20,3%.

В 2017 году в России зафиксировали более 1/5 всех почв, загрязненных тяжелыми металлами в Приморском крае, Кировской области, РСО-Алании и Челябинской области. В Северной Осетии также обнаружили грунты, загрязненные кадмием, свинцом и ртутью.

Согласно исследованиям Роспотребнадзора от 2018 года, самыми чистыми в России признаны г. Севастополь и 8 республик:

Правильная проверка, использование и утилизация земли не только избавляет от лишних штрафных санкций. Исполнение требований нормативных документов необходимо для исключения нанесения вреда здоровью людей.

Источник