Питательная среда для производства бактериофагов и способ ее получения

Владельцы патента RU 2245920:

Изобретение относится к биотехнологии, в частности касается способа получения питательной среды для производства бактериофагов, и может быть использовано в медицинской микробиологии. Питательная среда для производства бактериофагов содержит в качестве основы кислотный гидролизат казеина со степенью расщепления 0,6-0,7, витамины — никотиновую кислоту, фолиевую кислоту, пантотенат кальция, рибофлавин, тиамина бромид, биотин, дистиллированную воду. Способ получения питательной среды для производства бактериофагов, предусматривающий гидролиз нерасщепленного казеина, смешанного с водой с помощью соляной кислоты, при давлении 0,2±0,05 МПа до достижения степени расщепления 0,6-0,7, изоосаждение и обработку углем ведут одновременно. Изобретение позволяет повысить ростовые свойства среды, повысить качества получаемого бактериофага, снизить себестоимость. 2 н. и 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к составу питательной среды для производства бактериофагов и способу ее получения. Известна мясная среда, используемая для получения бактериофагов (патент РФ №2036232, опубл. 27.05.95).

Однако эта среда нестандартна и дорогостояща. Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является питательная среда, содержащая в качестве основы гидролизат казеина, витамины, дистиллированную воду (патент РФ №2086646 С1, опубл. 10.04.1997).

Недостатком ее является то, что фаголизаты, полученные на этих средах, обладают плохой фильтруемостью через микропористые мембраны, что усложняет технологию.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по способу получения питательной среды является известный способ (Руководство по микробиологии, клинике и эпидемиологии инфекционных болезней. М. Медгиз, 1962. — Т.1. — с.346). Известный способ осуществляется путем гидролиза казеина, изоосаждения и обработки углем.

Недостатком известного способа является низкая производительность.

Задачей настоящего изобретения является повышение производительности, упрощение способа, повышение качества продукта и снижение затрат.

Для достижения названного технического результата питательная среда для производства бактериофагов содержит в качестве основы гидролизат казеина, витамины, дистиллированную воду, при этом она содержит кислотный гидролизат казеина со степенью расщепления 0,6-0,7, а из витаминов — никотиновую кислоту, фолиевую кислоту, пантотенат кальция, рибофлавин, тиамина бромид, биотин при следующем соотношении компонентов:

кислотный гидролизат казеина 25-33 л

никотиновая кислота 0,1-0,2 г

фолиевая кислота 0,1-0,2 г

пантотенат кальция 0,1-0,2 г

рибофлавин 0,1-0,2 г

тиамина бромид 0,1-0,2 г

биотин 0,001-0,002 г

дистиллированная вода до 100 л

Отличительной особенностью предлагаемой питательной среды для производства бактериофагов является то, что она содержит кислотный гидролизат казеина со степенью расщепления 0,6-0,7, а из витаминов — никотиновую кислоту, фолиевую кислоту, пантотенат кальция, рибофлавин, тиамина бромид, биотин при следующем соотношении компонентов:

кислотный гидролизат казеина 25-33 л

никотиновая кислота 0,1-0,2 г

фолиевая кислота 0,1-0,2 г

пантотенат кальция 0,1-0,2 г

рибофлавин 0,1-0,2 г

тиамина бромид 0,1-0,2 г

биотин 0,001-0,002 г

дистиллированная вода до 100 л

Кроме того, для достижения указанного технического результата предлагается способ получения питательной среды для производства бактериофагов путем гидролиза казеина, смешанного с водой, с помощью соляной кислоты, изоосаждения и обработки гидролизата казеина углем, при этом гидролиз ведут при давлении 0,2±0, 05 МПа до достижения степени расщепления 0,6-0,7, а изоосаждение нерасщепленного казеина и обработку углем ведут одновременно.

Кроме того, гидролиз казеина осуществляют при следующем соотношении компонентов: вода дистиллированная 100±1 л, казеин 5±0,5 кг, кислота соляная 3±0,3 л.

Отличительной особенностью предлагаемого способа является то, что гидролиз ведут при давлении 0,2±0,05 МПа до достижения степени расщепления 0,6-0,7, а изоосаждение нерасщепленного казеина и обработку углем ведут одновременно. Кроме того, гидролиз казеина осуществляют при следующем соотношении компонентов: вода дистиллированная 100±1 л, казеин 5±0,5 кг, кислота соляная 3±0,3 л.

Сущность изобретения заключается в следующем. Расщепление казеина кислотой ведут при давлении 0,2±0,05 МПа и сниженной дозе казеина, что обеспечивает более глубокое расщепление белка. Для экономии времени и сокращения единиц оборудования, занятых в технологическом процессе, изоосаждение казеина и обработку гидролизата активированным углем совмещают в одну операцию. В качестве стимулирующей добавки используют набор витаминов. Использование витаминов намного упрощает приготовление среды, способствует ее стандартизации. Для приготовления гидролизата и питательной среды используют дистиллированную воду с целью обеспечения стандартности ее солевого состава. Установление в питательной среде рН (7,6±0,1) обеспечивает получение оптимальной слабощелочной среды в фаголизате (7,4±0,1), необходимой для сохранения активности бактериофагов.

Предлагаемая среда является универсальной для всех используемых в производстве бактериофагов культур: стафилококка, стрептококка, энтерококка, клебсиелл, синегнойной палочки, кишечной палочки, протея, дизентерии, сальмонелл и позволяет получать бактериофаги по активности не ниже, чем при использовании мясных сред. Активность по Аппельману фаголизатов стафилококка, стрептококков, энтерококков, синегнойной палочки, кишечной палочки, клебсиелл, протея, сальмонелл не ниже 10 -5 , активность дизентерийных бактериофагов, полученных на данной среде, не ниже 10 -8 . Фаголизаты хорошо фильтруются через капроновые микропористые мембраны и могут быть сконцентрированы в 100 раз и более при использовании мембранных методов разделения.

Приготовленные на данной среде бактериофаги сохраняют активность без изменения до 5 лет (срок наблюдения) при температуре (6±4)°С в защищенном от света месте.

Пример получения казеиновой питательной среды.

1. Гидролизат казеина.

Вода(дистиллированная) 700 л

Казеин технический 35 кг

Кислота соляная (уд. вес 1,19) 21 л

Уголь активированный 14 кг

Натрия гидроксид 7,0-7,5 кг

В эмалированный реактор вместимостью 1000 л закачивают под вакуумом воду и соляную кислоту, перемешивают. Через люк загружают казеин, люк закрывают, перемешивают и оставляют при комнатной температуре на (1,0±0,5) ч. Вентиля закрывают и постепенно в течение (1,5±0,5) ч поднимают давление в реакторе до 0,2 МПа. Гидролиз ведут 2 ч под давлением 0,2 МПа. Обработку гидролизата проводят через (18±2) ч.

К гидролизату при перемешивании добавляют 40% раствор гидроксида натрия до рН 4,7. Всыпают уголь, перемешивают, люк закрывают, нагревают до кипения при открытых вентилях и кипятят 15 мин. Содержимое реактора фильтруют через миткалевое полотно в бутыли. Полученный гидролизат хранят при температуре (6±4)°С.

2. Приготовление питательной среды.

кислотный гидролизат казеина 25-33 л

никотиновая кислота 0,1-0,2 г

фолиевая кислота 0,1-0,2 г

пантотенат кальция 0,1-0,2 г

рибофлавин 0,1-0,2 г

тиамина бромид 0,1-0,2 г

биотин 0,001-0,002 г

дистиллированная вода до 100 л

В реактор закачивают гидролизат, затем разводят дистиллированной водой до содержания аминного азота 1,1-1,2 мг/мл, добавляют гидроксид натрия до рН 7,6 и всыпают смесь витаминов. Кипятят 15 минут, фильтруют через миткалевое полотно, разливают в бутыли и стерилизуют в автоклаве при давлении 0,05 МПа в течение 30-45 мин.

1. Питательная среда для производства бактериофагов, содержащая в качестве основы гидролизат казеина, витамины, дистиллированную воду, отличающаяся тем, что она содержит кислотный гидролизат казеина со степенью расщепления 0,6-0,7, а из витаминов — никотиновую кислоту, фолиевую кислоту, пантотенат кальция, рибофлавин, тиамина бромид, биотин при следующем содержании компонентов:

Кислотный гидролизат казеина 25-33 л

Никотиновая кислота 0,1-0,2 г

Фолиевая кислота 0,1-0,2 г

Пантотенат кальция 0,1-0,2 г

Рибофлавин 0,1-0,2 г

Тиамина бромид 0,1-0,2 г

Биотин 0,001-0,002 г

Дистиллированная вода До 100 л

2. Способ получения питательной среды для производства бактериофагов путем гидролиза казеина, смешанного с водой с помощью соляной кислоты, изоосаждения и обработки гидролизата казеина углем, разведения полученного гидролизата дистиллированной водой и введения витаминов, отличающийся тем, что гидролиз нерасщепленного казеина и обработку углем ведут при давлении (0,2±0,05) МПа до достижения степени расщепления 0,6-0,7, изоосаждение нерасщепленного казеина и обработку углем ведут одновременно, а в качестве витаминов используют никотиновую кислоту, фолиевую кислоту, пантотенат кальция, рибофлавин, тиамина бромид, биотин.

3. Способ получения питательной среды для производства бактериофагов по п.2, отличающийся тем, что гидролиз казеина осуществляют при следующем соотношении компонентов: вода дистиллированная (100±1) л, казеин (5±0,5) кг, кислота соляная (3±0,3) л.

Источник

Производство бактериофагов

Б актериофаги, как универсальные солдаты, находят свое применение в ветеринарии, сельском хозяйстве, экологической безопасности, пищевой промышленности и даже генной инженерии. На службе у медицины они находятся уже давно, но в последнее десятилетие интерес к ним особенно возрос.

Долгое бесконтрольное назначение антибиотиков привело к появлению устойчивых (резистентных) к воздействию этих препаратов микроорганизмов у большого количества людей – как результат, произошел рост числа инфекций, которые трудно поддаются лечению. Одно из решений данной проблемы – бактериофаги.

Чаще всего проявляют резистентность к антибиотикам бактерии группы ESСAPE – возбудители госпитальных (внутрибольничных) инфекций. Бактериофаги способны разрушать патогенные микроорганизмы, которые относятся к этой группе.

В Великобритании и Бангладаше успешно провели эксперименты по лечению бактериофагами хронического отита, вызванного нечувствительной к антибиотикам синегнойной палочкой Pseudomonas aeruginosa. Медицинские центры Франции, Бельгии и Швейцарии проводят клинические испытания коктейля фагов для предотвращения инфекций при ожогах. Об испытаниях собственных оригинальных коктейлей фагов для лечения широкого спектра заболеваний сообщают и американские компании. Правда, ни одно из этих масштабных клинических испытаний пока не доведено до конца.

Добились успехов в лечении бактериофагами и даже вышли на уровень промышленного производства пять стран: Россия, Грузия, Польша, Украина и Узбекистан.

В России изучают и применяют бактериофаги на практике уже более 100 лет. В настоящий момент производством лекарственных бактериофагов в стране занимается только компания ОАО «НПО «Микроген».

Как и где производят лекарственные препараты бактериофагов? Расскажем об этом подробнее.

Производство фагов

В производстве бактериофагов есть несколько важных этапов.

Первый этап – это выделение штаммов бактерий и бактериофагов из объектов внешней среды или от больного.

На втором этапе происходит приготовление питательных сред, посевной бактериальной культуры и посевных (маточных) бактериофагов.

Для получения маточных бактериофагов питательные среды засеивают штаммами бактерий. После этого туда же добавляют в небольшом количестве вирулентные бактериофаги – такие, которые способны разрушать клетки бактерий.

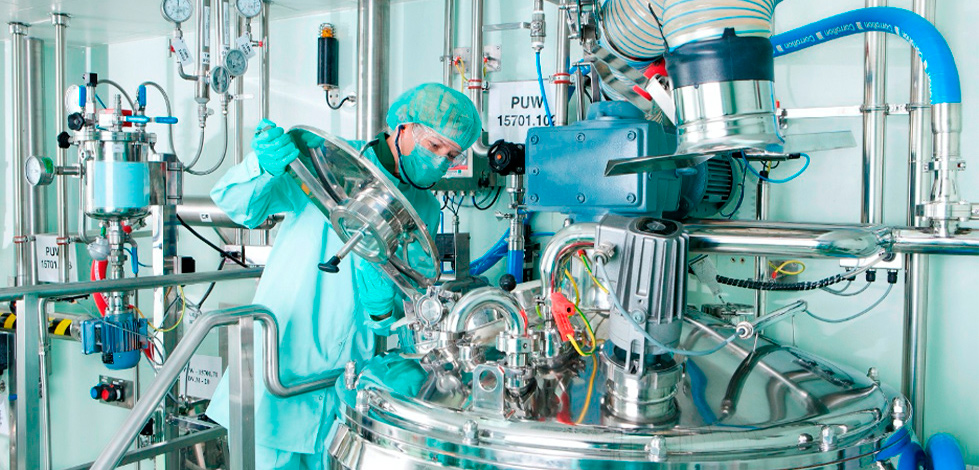

Следующий этап – приготовление фаголизатов, очистка и сведение. Питательную среду с бактериальными клетками и маточными бактериофагами помещают в реакторы, где происходит культивирование. Объем реакторов – от 250 до 1000 л.

На следующем этапе происходит ультрафильтрация – очищение полученной суспензии бактериофага от остатков бактериальных клеток и среды выращивания. Полученный промежуточный продукт называют фаголизатом.

Использование метода ультрафильтрации при производстве бактериофагов в АО «НПО «Микроген» обеспечило безопасность всех выпускаемых препаратов. А реакторная технология культивирования позволяет получить большие объемы фаговых препаратов, используя по минимуму ручной труд.

После ультрафильтрации фаголизат концентрируют. Далее препарат стерилизуют – это является залогом отсутствия в нем посторонних микроорганизмов. На завершающем этапе контролируют активность и эффективность полученного препарата.

Полученный препарат – прозрачную жидкость насыщенно- или светло-желтого цвета – разливают во флаконы. Их плотно закрывают в атмосфере инертного газа, благодаря чему внутрь не могут проникнуть посторонние вещества, способные нарушить стерильность или повлиять на свойства препарата. После чего проверяют, насколько прочно закупорены все флаконы.

Требования и контроль качества

При отборе бактериофагов для включения в состав маточных фагов определяют их характеристики методом электронной микроскопии и методами молекулярной биологии. Производственные штаммы бактериофагов ежегодно обновляют путем выделения новых или путем адаптации уже имеющихся бактериофагов к свежевыделенным бактериальным культурам. Выращивают бактериофаги в среде, которая не содержит аллергенов и антибиотиков.

Полученные на производстве бактериофаги – это чистые фильтраты фаголизатов определенных бактерий. В конечном фаговом препарате не содержится токсинов, продуцируемых бактериями, и белковых компонентов питательной среды.

Бактериофаги – прекрасная альтернатива «сметающим все на своем пути» антибиотикам. Воздействуя только на определенный штамм бактерии, они сохраняют полезную микрофлору и безопасны при лечении как взрослых, так и маленьких детей.

Источник

Научная электронная библиотека

Перетрухина А. Т., Блинова Е. И.,

Глава 8. БАКТЕРИОФАГИ

Бактериофаг — ультрамикроскопический, внутриклеточный паразит — вирус, лизирующий бактерии и актиномицеты.

Впервые явление бактериофагии наблюдал в 1898 г. Н.Ф. Гамалея, позднее — Туорт в 1915 г. и Эррелль в 1917 г.

Бактериофаг обладает всеми основными свойствами, присущими вирусам, а именно:

1) имеет элементарные частицы величиною в пределах от 20 до 200 нм;

2) содержит в своем составе нуклеиновую кислоту и белок;

3) не растет на искусственных питательных средах, размножаясь только внутри клеток микробов;

4) обладает высокой специфичностью в отношении поражаемой клетки;

5) имеет антигенную обособленность от клетки хозяина.

Бактериофагу присуща наследственность, изменчивость, приспособляемость и другие свойства вирусов. Корпускулы бактериофагов имеют форму сперматозоидов или головастиков и состоят из сферической, цилиндрической или многогранной головки и короткого или длинного прямого или изогнутого отростка.

Фаговая частица состоит из белковой оболочки и внутреннего содержимого, в основном представляющего собой фибриллы дезоксирибонуклеиновой кислоты. В отростке фаговой корпускулы имеется центрально расположенный стерженек белковой природы. На конце отросток имеет утолщение в виде пластинки, от которого отходят белковые нити диаметром не более 2 миллимикронов.

В настоящее время описаны бактериофаги различных аэробных и анаэробных патогенных и сапрофитных бактерий (кокков, палочек, вибрионов, бацилл, микобактерий) и актиномицетов.

Бактериофаг вступает в определенное взаимодействие с микробной клеткой. Это взаимодействие, называемое литическим циклом, включает следующие этапы:

1) адсорбция фаговых частиц на поверхности бактерий;

2) внедрение активного фагового материала внутрь клетки;

3) внутриклеточное размножение бактериофага;

4) разрыв клеточной оболочки и выход новообразованного бактериофага во внешнюю среду.

Распространение бактериофага

Бактериофаги широко распространены в природе. Почти везде, где условия обитания благоприятны для размножения бактерий и актиномицетов, удается обнаружить паразитирующие в их клетках бактериофаги. Их можно выделить из открытых полостей организма человека и животных, различных водоемов, сточных вод, из влажной, унавоженной почвы, из соответствующих культур бактерий и актиномицетов. Много бактериофагов находится в выделениях больных людей и животных, особенно в период выздоровления от инфекционных заболеваний. Так, бактериофаги против возбудителей брюшного тифа, паратифов А и Б, дизентерии, холеры можно выделить из испражнений, против гноеродных кокков — из гнойного отделяемого ран и воспалительных очагов, против туберкулезной палочки — из мокроты и т.д.

Большую роль в распространении и сохранении бактериофагов в природе играют так называемые лизогенные бактерии и актиномицеты, постоянно выделяющие бактериофаги во внешнюю среду.

Для выделения бактериофага исследуемый материал (воду, испражнения, гноя, почву и др.) засевают в жидкую питательную среду, наиболее благоприятную для развития тех микроорганизмов, против которых ищут бактериофаг. Среду оставляют в термостате на 18-20 часов. Иногда производят предварительное обогащение среды чистой культурой соответствующего микроба, заведомо нелизогенного, т.е. не выделяющего бактериофаг. Помутневшую питательную среду пропускают через бумажный, а затем через бактериальный фильтр, асбестовые пластины, керамические свечи. Полученный фильтрат испытывают на присутствие бактериофага путем засева совместно с соответствующей микробной культурой на плотные (методом стекающей капли — проба Отто) или жидкие питательные среды. При наличии бактериофага после 18-часовой инкубации на поверхности агара, обнаруживается сплошной налет культуры, а па месте растекающейся, капли, в зависимости от содержания частиц бактериофага в фильтрате, бактериальный рост полностью отсутствует или наблюдаются округлые «стерильные пятна» — колонии бактериофага. На жидкой питательной среде присутствие бактериофага обусловливает просветление

культуры.

Для выделения чистой культуры бактериофага материал из развившегося отдельного стерильного пятна переносят бактериологической иглой в суспензию молодой микробной культуры.

Для гарантии чистоты бактериофага операцию выделения из изолированного стерильного пятна последовательно повторяют 5-10 раз. Материал из последнего стерильного пятна снова засевают вместе с фагочувствительными микробами на жидкую питательную среду. После 6-18-часовой инкубации культуру фильтруют, проделывают несколько пассажей для увеличения количества бактериофаговых корпускул и получают чистую культуру бактериофага.

Выделенный из внешней среды, бактериофаг, культивируемый в лабораторных условиях на соответствующей культуре бактерий, называется маточным штаммом соответствующего бактериофага.

Практическое значение бактериофага

В настоящее время выпускаются и применяются следующие виды бактериофагов: коли жидкий, коли-протейный жидкий и протейный жидкий бактериофаги, бактериофаг брюшнотифозный поливалентный (жидкий и сухой), диагностический брюшнотифозный бактериофаг, дизентерийный поливалентный лечебный (сухой) и диагностический бактериофаг, холерный бактериофаг, стафилококковые антифагин и диагностические типовые бактериофаги и стрептококковый жидкий бактериофаг

Бактериофаг широко применяется для диагностики, профилактики и лечения ряда инфекционных заболеваний бактериальной этиологии — дизентерии, брюшного тифа, холеры, чумы, геморрагической септицемии, стафилококковых, стрептококковых и анаэробных инфекций и др. В связи с его высокой специфичностью он применяется также как диагностический препарат для идентификации бактериальных культур в медицинской, ветеринарной, технической микробиологии и фитопатологии.

Метод фаготипажа, основанный на исключительной специфичности определенных штаммов бактериофага, позволил распределить на фаготипы ряд штаммов бактерий, которые неотличимы друг от друга по другим признакам. Фаготипаж с успехом применяется при идентификации бактерий брюшного тифа, сальмонелл, стафилококков и ряда других бактерий. Этот метод дает возможность эпидемиологу точно проследить за цепочкой заразных заболеваний и определить источник инфекции (бациллоноситель, больной). Известное диагностическое значение для клиники имеет выделение бактериофага из испражнений больного при некоторых кишечных инфекциях, в особенности при дизентерии.

Важное значение имеет бактериофаг для быстрого обнаружения очень небольших количеств патогенных бактерий во внешней среде путем определения нарастания титра специфического бактериофага.

Бактериофаг применяется и для борьбы с бактериальными вредителями различных технических брожений и в производстве ферментов, продуцируемых бактериальными культурами. В то же время бактериофаг, заражая культуры микробов, является опасным вредителем денных производственных штаммов микроорганизмов (вакцинных, возбудителей молочнокислого, ацетонобутилового и некоторых других брожений, продуцентов антибиотиков), вызывая серьезные нарушения технологического процесса.

Бактериофаг — один из наиболее мощных факторов изменчивости бактерий и актиномицетов. Он играет определенную роль в самоочищении воды и почвы.

Технология производства и контроль бактериофагов

В производственных условиях для изготовления препарата бактериофага применяются только апробированные штаммы бактериофагов и культуры соответствующих микробов, обладающих типичными морфологическими, биохимическими и серологическими свойствами. Штаммы бактериофагов должны быть музейными и рабочими. На производстве они часто называются маточными бактериофагами. Музейные производственные штаммы бактериофагов ежегодно обновляются путем выделения новых или пассажами имеющихся штаммов бактериофага через организм больного, а также адаптацией к свежевыделенным, резистентным к данному бактериофагу культурам. Маточный бактериофаг должен размножаться и пассироваться только на соответствующей культуре в жидкой питательной среде, например, брюшнотифозный бактериофаг пассируется на культуре брюшнотифозной палочки в бульоне Мартена.

Рабочий маточный бактериофаг готовится из очередной серии музейного штамма бактериофага, отдельно на каждом из производственных штаммов микробов.

Препарат бактериофага представляет собой фильтрат бульонной культуры соответствующих микробов, лизированных фагом. Он содержит большое количество размножившихся фагов, обладающих специфическими лизирующими свойствами.

Получение бактериофага в настоящее время осуществляется в специальных аппаратах — реакторах, емкостью от 250 до 1000 л, с применением аэрации как фактора, стимулирующего развитие микроорганизмов. Для производства бактериофага берется его рабочая маточная раса и соответствующие культуры микробов. В реактор наливается жидкая питательная среда, например, бульон Мартена или Хоттингера для изготовления брюшнотифозного и дизентерийного бактериофагов с рН 7,4-7,6 и стерилизуется при температуре 110 °С в течение 40 минут. После стерилизации среда охлаждается до 39 °С и засеивается соответствующей микробной культурой и маточным бактериофагом одновременно. Для засева употребляются 18-часовые агаровые культуры, которые прибавляются из расчета 50 млн. микробных тел на 1 мл среды. Бактериофаг добавляется в количестве не более 0,3 % по отношению к объему питательной среды. Среду с засеянными в ней культурой и бактериофагом оставляют при температуре 37 °С на 6-18 часов. Бактериофаги активно размножаются внутри бактериальных клеток, увеличиваясь в количестве и вызывая их лизис, что внешне проявляется полным просветлением среды. К полученному лизату добавляется в качестве консерванта хинозол (0,01 %) или фенол (0,25 %) и не позже чем через 2 часа после этого содержимое реактора фильтруется через бактериальные фильтры (асбестовые пластины, свечи Шамбеолена или свечи ГИКИ соответствующей пористости) для удаления оставшихся микробных клеток.

Полученный препарат-бактериофаг должен иметь вид, совершенно прозрачной жидкости желтого цвета большей или меньшей интенсивности. Он проходит контроль на стерильность, безвредность и литическую активность, т.е. вирулентность.

Стерильность бактериофага проверяют обычным способом.

Безвредность препарата проверяют путем введения животным, например, брюшнотифозный и дизентерийный бактериофаги вводят подкожно трем мышам по 1 мл, либо внутривенно одному кролику 5 мл. Наблюдение за животными ведется в течение 3-4 суток; если препарат безвреден, они должны оставаться бодрыми

и здоровыми.

Литическая активность бактериофага, его вирулентность определяются методом титрования на жидкой и плотной питательной среде.

Определение вирулентности методом Аппельмана проводится по следующей схеме: набирается ряд пробирок, содержащих по 4,5 мл мясо-пептонного бульона; в первую из них добавляется бактериофаг в количестве 0,5 мл, тщательно перемешивается другой пипеткой и в количестве 0,5 мл переносится в следующую пробирку, из второй — 0,5 мл в третью и т.д. В серии пробирок бактериофаг разводится 1:10; 1:100; 1:1000 и т.д. Во все пробирки, включая и контрольную, содержащую только 4,5 мл бульона, вносят по 250 млн микробных тел суточной культуры соответствующих бактерий, затем ставят их на 18-20 часов в термостат, после чего учитывают результат. Степень лизиса отмечается плюсами следующим образом: четыре плюса (++++) — абсолютная прозрачность среды, равная стерильному бульону; три плюса (+++) — почти полная прозрачность, лишь незначительно отличающаяся от стерильного бульона; два плюса (++) —

муть, значительная по сравнению со стерильным бульоном, но незначительная по сравнению с контрольной пробиркой; один плюс (+) —

явная муть, но все же более слабая, чем в контрольной пробирке, минус (-) — муть, как в контрольной пробирке.

Определение вирулентности на плотной питательной среде методом Отто заключается в следующем: на определенные сегменты агаровых пластинок в бактериологических чашках, хорошо подсушенных в термостате и предварительно засеянных сплошным газоном соответствующей культуры, наносится по одной капле исследуемого бактериофага определенного разведения, соответствующего разведению в аппельмановском ряду. Капли подсушиваются и чашки помещаются в термостат на 18-20 часов. Результат учитывается по степени лизиса и обозначается плюсами: четыре плюса (++++) — полный лизис; на месте закапывания бактериофага культура не растет; три плюса (+++) — лизис с наличием единичных колоний культуры; два плюса (++) — лизис в виде сливных участков с островками роста культуры; один плюс (+) — лизис в виде отдельных стерильных пятен на сплошном газоне культуры; минус (-) — сплошной рост культуры, не обнаруживается ни одного стерильного пятна.

За титр бактериофага при определении методом Аппельмана принимают то наибольшее разведение его, которое вызывает полное растворение соответствующих микробов. Бактериофаги выпускают, с определенными титрами, не ниже установленных, по инструкции. Так, титр брюшнотифозного бактериофага со всеми штаммами, входящими в титрование, должен быть не ниже 10-7 для штаммов, находящихся в Vi-форме, и не ниже 10-6 для штаммов, находящихся в 0-форме.

После проведения контролей бактериофаг разливается во флаконы нейтрального стекла (по 25, 50 и 100 мл), которые должны быть укупорены резиновой пробкой соответствующего размера и залиты смолкой.

Условия хранения бактериофага такие же, как и других препаратов.

Срок годности брюшнотифозного, холерного; гангренозного, стафилококкового и стрептококкового бактериофагов — один год, а дизентерийного — два года.

Помимо жидких препаратов бактериофага могут изготавливаться также сухие. Для получения их, действующее начало жидкого фаголизата осаждается сернокислым аммонием. Выпавший осадок отделяется от жидкой части, к сырой массе добавляется в качестве стабилизатора глюконат кальция (9 %), смесь тщательно растирается, замораживается при — 30 °С и высушивается под вакуумом.

Выпускается сухой фаг в виде таблеток, которые содержат стабилизированную субстанцию фаголизата, обычно применяемую таблеточную смесь (глюкозу, глюконат кальция, тальк, стеарин) и покрыты защитной кислотоустойчивой оболочкой из ацетилцеллюлозы. Одна таблетка cyxогo бактериофага соответствует 20-25 мл жидкого.

В отношении стерильности и безвредности к сухим бактериофагам предъявляются те же требования, что и к жидким. Титр сухих бактериофагов устанавливается в соответствии с их лизирующей активностью, по отношению к разным видам и типам микробов.

Применяются они в тех же случаях, что и жидкие бактериофаги. Срок годности сухих фагов — 1 год.

Источник