Научная электронная библиотека

3.4. Почвенный покров

Земли Алтайского края весьма разнообразны по почвенному плодородию, водным свойствам и тепловому режиму (Н.И. Базилевич, П.И. Шаврыгин, 1959; О.И. Антонова с соавт., 1986). Здесь встречаются практически все ландшафты умеренных широт. По данным Алтайского НИИСХ, почвенный покров сложен более, чем 30-ю типами почв, занимающих свыше 900 тыс. га засолённых земель, 570 – пойменных, 1140 – эродированных, 1240 тыс. га – склоновых земель с крутизной свыше 5° (табл. 23).

Состав и соотношение основных типов почв Алтайского края

(по Государственному докладу…, 2011)

От общей площади, %

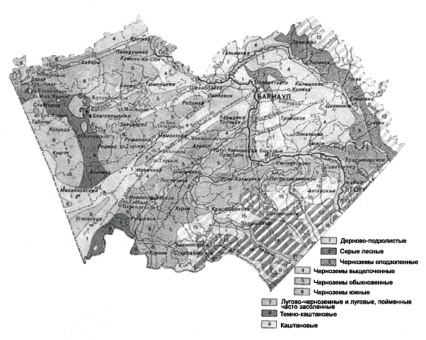

Типы и подтипы почв Алтайского края разнообразны, основу земледелия составляют чернозёмы: обыкновенные, выщелоченные, южные и оподзоленные, а также каштановые почвы (рис. 20).

Рис. 20. Почвы Алтайского края (по Атласу …, 1991)

В пределах геоморфологических частей Алтайского края выделяют следующие почвенные зоны (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011):

1. Зона каштановых почв сухих степей.

2. Зона чернозёмов засушливой и умеренно засушливой колочной степи.

3. Зона выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней лесостепи.

4. Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира.

5. Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая.

6. Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая.

Зона каштановых почв сухих степей – наиболее засушливая почвенная зона Алтайского края, протянувшаяся вдоль западных границ и уходящая за его пределы в Павлодарскую область Казахстана. По геоморфологическим условиям зона относится к Кулундинской низменности, представляющей собой плоскую или слабоволнистую равнину. Южная часть зоны прорезана долиной реки Алей и двумя (Барнаульской и Касмалинской) ложбинами древнего стока, образовавшими здесь обширную дельту и заполненными песчано-супесчаными отложениями. Почвы в западной части Кулундинской природно-экономической зоны преимущественно каштановые, суглинистые и легкосуглинистые, в приборовой части – супесчаные. Почвенный покров восточной Кулунды представлен южными и обыкновенными чернозёмами. По границе с Западно-Кулундинской подзоной в почвенный комплекс входят тёмно-каштановые почвы (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Легкий гранулометрический состав пород и почв, безлесье территории, отсутствие естественной растительности в связи с массовой распашкой земель, наличие сильных ветров в мае-июне, когда почва не защищена культурной растительностью, создают благоприятные условия для развития ветровой эрозии, которая вместе с дефицитом влаги является основным условием, препятствующим росту урожайности сельскохозяйственных культур.

В земледельческом отношении зона каштановых почв резко обособляется от всех других почвенных зон. Основными факторами, снижающими плодородие почв этой зоны и обеспечивающими получение гарантированных урожаев, являются: низкая влагообеспеченность, связанная с аридностью климата; развитие ветровой эрозии; ограниченные запасы основных элементов почвенного плодородия.

Важнейшей задачей в зоне сухой степи следует считать сохранение и накопление в почве влаги агротехническими, лесомелиоративными и другими мероприятиями.

Зона чернозёмов засушливой и умеренно-засушливой колочной степи – самая большая по территории в Алтайском крае, занимает центральную часть древнеаллювиальных равнин. Границами её на северо-востоке и востоке является р. Обь, на юго-востоке и юге – долины рек Алея и Чарыша, на юго-западе и западе – зона каштановых почв сухих степей, на северо-западе эта зона постепенно переходит в среднюю лесостепь Новосибирской области. Преобладающие почвы Приалейской природно-экономической зоны – чернозёмы южные и обыкновенные в комплексе с маломощными среднесуглинистыми и выщелоченными. В центральной части Приобской природно-экономической зоны преобладают чернозёмы обыкновенные среднегумусные среднемощные среднесуглинистые. В северной части почвенный покров представлен, преимущественно, обыкновенными и выщелоченными чернозёмами. Зона характеризуется расчленённым рельефом, значительная часть пахотных земель расположена на склонах и подвержена совместному проявлению ветровой и водной эрозии (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

На почвах, подверженных эрозии, в прошлые годы были созданы лесополосы для снегозадержания и обеспечения предвегетационного увлажнения почвы (В.В. Вольнов, А.В. Бойко, 2010). Однако в последнее время они не окультуриваются и их почвозащитный эффект невелик. Несмотря на это, лесополосы выполняют важную экологическую функцию – содействуют сохранению многих биологических видов растений и животных, поддерживают разнообразие энтомофильных насекомых в природе, активных опылителей полевых и луговых культур.

Зона выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней лесостепи расположена на Бийско-Чумышской возвышенной равнине и на древних террасах Оби. В почвенном покрове преобладают чернозёмы выщелоченные и оподзоленные, а также различные подтипы серых лесных почв. Высокая дренированность территории определяет практическое отсутствие гидроморфных и сравнительно слабое развитие полугидроморфных почв. Выщелоченные чернозёмы занимают 57 % от общей площади зоны. Этот тип чернозёмов располагается по вершинам и склонам широких увалов, в настоящее время практически полностью распаханных (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Чернозёмы выщелоченные Бийско-Чумышской природно-экономической зоны характеризуются следующими агрохимическими показателями (Агрохимическая …, 1979): содержание гумуса 7,1 %; реакция среды в почвах нейтральная или близкая к нейтральной (5,6–6,0; 6,1–7,0); содержание подвижного фосфора по Чирикову высокое (15,1–20,0 мг на 100 г почвы); содержание обменного калия в почве по Чирикову также высокое (12,1–18,0 мг на 100 г почвы).

На серые и тёмно-серые лесные почвы приходится более 20 % территории и приурочены они к склонам, логам и речным долинам. В пашню вовлечено только 14 % серых лесных почв, значительные их площади заняты сенокосами и пастбищами. Особенность почвенного покрова данной зоны – низкие запасы гумуса, что в целом снижает общее плодородие почв. При этом серые лесные почвы отличаются от выщелоченных чернозёмов меньшей мощностью гумусового горизонта и, соответственно, меньшим содержанием гумуса.

Почти все почвенные разности средней лесостепи обладают сравнительно высоким естественным плодородием, что позволяет получать здесь устойчивые урожаи зерновых культур.

Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира располагается неширокой полосой за Чумышом и приурочена к предгорной равнине Салаирского кряжа. Пашня составляет 29 % от общей площади сельскохозяйственных угодий, а кормовые угодья – 45 %. Основная часть пашни расположена на чернозёмах, а сенокосы и пастбища – частично на чернозёмах, серых лесных, луговых и аллювиальных почвах. При этом в пашне серые лесные почвы занимают около 22 %, а в кормовых угодьях – 32 %. В почвенном покрове Присалаирской природно-экономической зоны преобладают оподзоленные чернозёмы и тёмно-серые лесные почвы. Сложный рельеф является причиной сильно развитой водной эрозии, наносящей ущерб почвенному плодородию (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая является нижней ступенью вертикальной поясности северо-западного, северного и северо-восточного Алтая и занимает пространство южнее рек Бии, Чарыша и юго-восточнее среднего течения р. Алея. В настоящее время значительная часть территории распахана, наиболее крупные массивы пашни располагаются по подгорным и предгорным равнинам и увалистым предгорьям. Почвенная зона характеризуется высоким уровнем современного хозяйственного освоения, где пашня занимает более 50 % от общей площади. Пахотные земли располагаются на чернозёмах (около 88 %), под кормовые угодья используются лугово-чернозёмные, луговые, аллювиальные и другие почвы (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

В западной части Приалтайской природно-экономической зоны сформированы южные и обыкновенные чернозёмы, а в северо-восточной – обыкновенные. Почвы характеризуются достаточно высоким плодородием, однако здесь проявляется как ветровая, так и водная эрозия, причём водная – преимущественно в восточных и южных районах. Значителен смыв почвы в холмисто-сопочных предгорных частях зоны.

В Алтайской природно-экономической зоне преобладают тучные и выщелоченные чернозёмы с высоким содержанием гумуса и хорошей водоудерживающей способностью. Значительные площади занимают горные лесные почвы.

Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая незначительно вовлечён в земледельческий оборот и характеризуется контрастным плодородием. Эти почвы используются в основном в качестве естественных кормовых угодий при строгой регламентации сенокосо-пастбищеоборотов. В низкогорьях Алтая сформированы почвы чернозёмного типа – оподзоленные и, большей частью, выщелоченные чернозёмы. На вершинах холмов и южных склонах распространены небольшими пятнами слаборазвитые чернозёмные почвы. Они непахотнопригодны, содержат очень много гумуса (10–18 %). В межувалистых понижениях, в долинах водотоков, формируются плодородные лугово-болотные, луговые, чаще чернозёмно-луговые и лугово-чернозёмные почвы.

В среднегорьях распространены горно-лесные, а также горно-лесные чернозёмовидные почвы. На Бие-Катунском холмисто-увалистом низкогорном междуречье развиты дерново-глубокоподзолистые почвы. В междуречье Бии и Катуни, на правобережье среднего и нижнего течения Бии расположены горно-лесные серые оподзоленные почвы. На склонах и прилавках древних высоких террас рек пятнами встречаются горно-лесные перегнойно-карбонатные почвы.

В высокогорном поясе, выше горно-луговых или горно-лесных, сосредоточены горно-тундровые почвы (Почвы…, 1973).

Горные почвы только частично вовлечены в производство зерновых культур, так как они используются, в большинстве случаев, для выращивания кормов, необходимых развитому здесь мясо-молочному животноводству.

Почвенные особенности рассматриваемой территории определяют систему удобрений зерновых культур, влияющую на экономические показатели земледелия. Природные зоны края по содержанию гумуса очень разнообразны: данный показатель изменяется от 2,5–3,0 % в Западно-Кулундинской зоне, до 8,1–9,0 % – в Алтайской (табл. 24).

Почвенные показатели природно-сельскохозяйственных зон Алтайского края

(по В.В. Вольнову, А.С. Давыдову, 2006)

Источник

Плодородие почвы алтайского края

Основные условия получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур — наличие в почве необходимого количества питательных веществ и знание не только закономерностей и особенностей минерального питания сельскохозяйственных культур, но и состояния почвенного плодородия в данный период. В настоящее время остро стоит вопрос сохранения плодородия. Объемы поставки и внесения удобрений в Алтайском крае в 1965 1990 годах непрерывно возрастали. С началом структурной перестройки народного хозяйства на нерегулируемые государством рыночные отношения сократились поставки минеральных удобрений и известковых материалов. Это отразилось на плодородии пахотных земель и их продуктивности.

Обобщение результатов агрохимического обследования пахотных земель, проводимое агрохимической службой края дает возможность оценить плодородие пашни.

По состоянию на 1 января 2012 года агрохимической службой было обследовано 5513,9 тыс. га пахотных земель.

Результаты агрохимического обследования пашни показывают, что в целом по краю преобладают пахотные почвы со средним и повышенным содержанием подвижного фосфора (59,7 % обследованной площади) и высоким содержанием обменного калия (79,4 %), большинство из них с реакцией почвенной среды выше 5,6 (76,3 %). Вместе с тем кислые почвы по краю занимают 23,7 % площадей. Наиболее распространены кислые почвы в Бийско-Чумышской (46,1 %) и Присалаирской (33,8 %) зонах, на остальной территории наличие почв с кислой реакцией почвенной среды не превышает 15 %.

Анализ динамики пахотных почв с кислой реакцией среды за исследуемый период (2000 2011 гг.) показал, что в течение всего периода наблюдается постоянное увеличение площадей пашни с кислой реакцией среды. Наибольшее увеличение площадей отмечено для слабокислых почв (+ 2,8 %), что указывает на недостаточное проведение мелиоративных мероприятий.

Более 50 % пашни со средним и повышенным содержанием подвижного фосфора выявлено во всех почвенно-климатических зонах края, кроме Приобской лесостепи, где таких почв 35,5 %.

Однако в целом по краю динамика содержания подвижного фосфора в пахотных почвах отрицательная. За период 2005 2011 годов наблюдается увеличение площадей пахотных почв с низким и средним содержанием фосфора и сокращение площадей с повышенным и высоким его содержанием.

Пахотные почвы с повышенным и высоким содержанием обменного калия в целом по краю составляли на 01.01.2012 г. 5171,7 тыс. га, или 93,8 % обследованной площади пашни, в том числе с высоким и очень высоким содержанием калия 4375,7 тыс. га (79,4 %).

За период 2005 2011 годов произошло незначительное сокращение площадей со средним и высоким содержанием калия, и незначительное увеличение площадей с очень высоким его содержанием на 1,1 %, что составляет 60,6 тыс. га. Это связано, по видимому, с выводом из оборота менее плодородных земель.

На 1 января 2012 года обобщены данные о содержании в почвах органического вещества на площади 5513,9 тыс. га (85 % общей площади пахотных угодий). В Алтайском крае преобладают пахотные почвы с содержанием гумуса 2,1 4,0 и 4,1 6,0 % (соответственно, 42,0 и 36,1 % обследованной площади).

Результаты обследования показывают, что средневзвешенное содержание органического вещества в пахотных почвах в целом по Алтайскому краю составляет 4,7 %. Площадь пахотных земель с содержанием органического вещества менее 2,0 % составляет 242,8 тыс. га (4,4 %). Преобладают такие земли в Кулундинской зоне (11,8 %), где большая часть пашни расположена в зоне каштановых почв. Кроме того, в этой зоне выявлено 75,1 % пашни с содержанием гумуса 2 4 %. В Приобской зоне таких почв 37,5 %, в Приалейской — 34,9 %. По всем почвенно -климатическим зонам отмечено снижение гумуса.

Анализ динамики основных агрохимических показателей в пахотных почвах Алтайского края за 1980 2011 годах показал, что наиболее мобильны кислотность и подвижный фосфор, а показатели содержания обменного калия меньше подвержены изменению по времени.

За анализируемый период площади пахотных почв с низким содержанием подвижного фосфора сократились с 4,2 до 3 %. В 1980 2000 годах шло незначительное снижение площади пашни с низким содержанием (c 4,1 2,6 % обследованной площади), к 2011 году наметилась тенденция к увеличению площади пашни с низким содержанием фосфора. Такие незначительные изменения связаны, возможно, с сокращением обследованных площадей, как правило, менее плодородных земель. За 1990 2011 годы обследованная площадь пахотных земель сократилась на 1,5 млн га.

Динамика площадей пахотных почв с низким содержанием калия более стабильна, показатель колеблется в пределах 0,1 0,3 %.

В 1980 году наличие пахотных почв с кислой реакцией почвенной среды составляло 11,4 % от обследованной площади. В последующие годы, несмотря на сокращение обследованных площадей пашни, доля кислых почв постоянно возрастала и в 2011 году она составила 23,7 %.

Учитывая, что наметилась явная тенденция к ухудшению почвенного плодородия, его восстановление должно стать одной из главных задач не только работников сельского хозяйства, но и всего общества.

Директор ФГБУ ЦАС «Алтайский» В. Н. Сарыкин,

начальник отдела агрохимического обследования и мониторинга почв Т. Д. Храмкова.

Источник