Азотфиксирующие бактерии

12.05.2021, 19:31 Бактерии

Автор: Дарья Куликова

Азотфиксирующие бактерии – это бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. , обладающие способностью к биологической азотфиксации, то есть связыванию азота атмосферы и переводу его в азотосодержащие соединения.

Зеленые растения не способны питаться азотом, поглощая его в чистом виде из атмосферного воздуха или почвы. Денитрифицирующие бактерии выделяют азот из органических соединений и переводят его в чистый азот атмосферы. Тем самым они делают его недоступным для растений. В противовес им азотфиксирующие микроорганизмы, в основном бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. , связывают атмосферный воздух в органических соединениях и делают его доступным для растений. Таким образом, поддерживается баланс азота в природе.

К азотфиксирующим бактериям относятся: клубеньковые бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. , некоторые актиномицеты, цианобактерии. Азотофиксаторы установлены во многих родах бактерий Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. : Bradyrhizobium, Pseudomonas. Имеются данные о способности бактерий одних и тех же видов, в зависимости от условий развития, осуществлять два диаметрально противоположных процесса – азотфиксацию и денитрификацию.

Клубеньковые бактерии

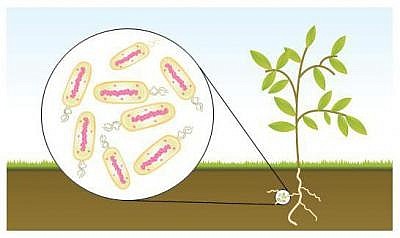

Клубеньковые бактерии – одна из самых изученных групп азотофиксирующих бактерий Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. . В настоящее время их относят к роду Rhizobium, а видовые названия обычно соответствуют названию того растения, из клубеньков на корнях которого, выделены бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. . В частности, Rhizobium trifolii – растение-хозяин клевер, Rhizobium phaseoli – растение-хозяин фасоль, Rhizobium leguminosarum – растение-хозяин горох. Это объясняется видоспецифичностью клубеньковых бактерий Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. .

Существование клубеньковых бактерий является примером мутуалистических (взаимовыгодных) симбиотических взаимоотношений, относящихся к типу эндосимбиозов, при котором клетки микроорганизмов находятся в клетках и тканях макроорганизма.

Клубеньковые бактерии – грамотрицательные Грамотрицательные бактерии – это бактерии которые не окрашиваются кристаллич. подвижные палочки в свободном состоянии и в молодых клубеньках. При дальнейшем развитии они приобретают неправильную форму и превращаются в разветвленные, булавовидные или сферические бактероиды. На этой стадии происходит фиксация молекулярного азота.

Клубеньковые бактерии являются микроаэрофильными микроорганизмами, способными развиваться при низком парционном давлении кислорода в среде. Они хемотрофы, гетеротрофы (хемогетеротрофы), часто нуждаются в факторах роста (витаминах): тиамине, пантотеновой кислоте, биотине. Оптимальная температура роста – +24°C–+26 °C.

Обычно клубеньковые бактерии существуют в почве свободно, их количеств зависит от типа и характера почвы, предшествующей сельскохозяйственной обработки. Характерно, что в свободном состоянии, то есть, находясь в почве, данная группа бактерий не способна фиксировать азот из атмосферы, а использует связанный азот.

Симбиотическая связь растения и клубеньковых бактерий устанавливается в фазе прорастания семян. При их развитии корни выделяют органические питательные вещества, стимулирующие размножение ризосферных микроорганизмов, в том числе клубеньковых бактерий Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. . Их почвы клубеньковые бактерии проникают в корень через корневые волоски.

В корневой волосок проникает сразу несколько бактерий Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. . Процесс проникновения сопровождается инвагинацией мембраны корневого волоска. Это приводит к образованию трубки (инфекционной нити), выстланной целлюлозой, вырабатываемой клетками растения-хозяина. В ней располагаются интенсивно размножающиеся бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. . Инфекционная нить проникает в кору корня, проходит через ее клетки. Клубенек развивается при достижении инфекционной нитью тетраплоидной клетки ткани коры. Одновременно наблюдается полиферация тетраплоидной клетки и соседних диплоидных клеток коры. Индуцирует пролиферацию индолилуксусная кислота – растительный гормон, синтезируемый клубеньковыми бактериями Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. .В конце периода роста растения-хозяина часто наблюдается полное исчезновение бактерий из клубеньков в связи с их отмиранием. Вещества отмерших клеток поглощает растение-хозяин.

Для обогощения почвы клубеньковыми бактериями в промышленных масштабах производятся специализированные препараты, содержащие клубеньковые бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. . Они используются для предпосевной обработки семян бобовых.

Разновидности азотфиксирующих бактерий

Кроме клубеньковых бактерий способностью к азотофиксации обладают многие другие микроорганизмы:

- Бактерии рода Bradyrhizobium – вступают в эндосибиотические мутуалистические взаимоотношения с бобовыми растениями тропического и иногда умеренного пояса. Все штаммы бактерий данного рода обнаруживают сроство к определенному кругу хозяев. В частности, вторая по экономической значимости сельскохозяйственная культура в США соя – формирует симбиоз с бактериями вида Bradyrhizobium japonicum. Также как и клубеньковые бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. , Bradyrhizobium образуют клубеньки, в которых клетки бактерий имеют неправильную раздутую форму (бактероиды) и продуцируют нитрогеназу – фермент, способствующий фиксации азота.

- Актномицеты рода Frankia. Хозяевами актиномицетов-симбиотов выступают более 200 видов двухдольных древесных растений, принадлежащих к восьми семействам, в числе которых ольха, облепиха, стланик, казуарина. На корнях растений в результате симбиоза с актиномицетами образуются клубеньки, достигающие в диаметре 5 см. Актиномицеты проникают в корни через корневые волоски и образуют клубеньки. В них также как и у бобовых образуется леггемоглобин, защищающий нитрогеназу от избытка молекулярного кислорода. Химизм фиксации азота актиномицетами аналогичен подобному процессу у клубеньковых бактерий Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. , но более экономичен с точки зрения расхода АТФ. Кроме того, актиномицеты рода Frankia способны к азотфиксации в свободноживущем состоянии, без контакта с растением.

- Бактерий родов Chromatiumи Klebsiellaвступают в эндосимбиоз с тропическими растениями Peretta и Psichoteria, образуя на их листьях клубеньки в которых осуществляется фиксация азота.

- Цианобактерии – это многоклеточные организмы, отдельные клетки которых, в условиях отсутствия связанного азота, преобразуются в специализированные формы – гетероцисты. В них происходит фиксация атмосферного азота. В гетероцистах нитрогеназа защищена от ингибирующего действия молекулярного кислорода дополнительными поверхностными оболочками. Цианобактерии способны образовывать симбиозы с широким кругом растений, включая покрытосеменные, голосеменные, папоротники, мхи и даже одноклеточные морские диатомовые водоросли. Наиболее изучен эндосимбиоз цианобактерий Anabaena azollae с водным папоротником Azolla, у которого цианобактерии содержаться в полостях листьев, растущих на поверхности стоячих вод.

Бактерии рода Pseudomonas, обитающие в ризосфере различных растений, способны фиксировать молекулярный азот. Азотфиксирующие свойства выявлены у штаммов P. saccharophila, P. dеlafieldii, P. aurantiaca и др.

Источник

Плодородие почвы повышают азотфиксирующие бактерии

В этой статье расскажем о полезных функциях азотофиксирующих бактерий и подберем препараты на их основе.

Процессы жизнедеятельности

Все азотфиксирующие бактерии по особенностям процессов жизнедеятельности можно объединить в две группы.

- Первая группа является нитрифицирующей. Суть обмена веществ в этом случае заключается в цепочке химических превращений. Аммоний, или аммиак, превращается в нитриты — соли азотной кислоты. Нитриты, в свою очередь, превращаются в нитраты, тоже являющиеся солями этого соединения. В виде нитратов азот лучше усваивается корневой системой растений.

- Вторая группа называется денитрификаторами. Они осуществляют обратный процесс: нитраты, содержащиеся в почве, превращают в газообразный азот.

Таким образом происходит круговорот азота в природе. К процессам жизнедеятельности также относят и процесс размножения. Происходит он путем деления клеток надвое. Гораздо реже — путем почкования. Характерен для бактерий и половой процесс, который называется конъюгация. При этом происходит обмен генетической информацией. Поскольку корневая система выделяет много ценных веществ, бактерий на ней поселяется очень много. Они преобразуют растительные остатки в вещества, которые способны впитать растения. В результате слой почвы вокруг приобретает определенные свойства. Его называют ризосферой.

Азотфиксирующие бактерии

Среди процессов, от которых зависит биологическая продуктивность на земном шаре, одним из важнейших является фиксация микроорганизмами азота атмосферы. Проблема биологической азотфиксации относится к числу основных проблем сельскохозяйственной и биологической науки. Перед учеными стоит задача изыскать возможности управления процессом азотфиксации и на этой основе увеличить урожайность сельскохозяйственных культур.

Биологический азот может служить существенным дополнением азотного фонда почвы, способствуя повышению ее плодородия и обеспечивая тем самым более экономное расходование технического азота — азота удобрений.

В земной коре общее содержание азота (молекулярного и в виде соединений) достигает 0,04% (по массе). Основная масса азота на Земле находится в атмосферном воздухе; 78% воздуха — чистый молекулярный азот. В количественном выражении это составляет 4*1015 т.

Ни человек, ни животные, ни растения не могут потреблять молекулярный азот, которым изобилует воздушный океан. Столб воздуха над одним гектаром земной поверхности содержит 80 000 т азота. Если бы растения могли его усваивать, этого запаса было бы достаточно для получения 30 ц зерновых с 1 га в течение более полумиллиона лет. Однако растениям нужен азот минеральных соединений, и, «купаясь» в молекулярном азоте, они могут испытывать «азотный голод».

Содержание доступного растениям азота в почве обычно невелико. Поэтому повышение урожайности сельскохозяйственных растений связано в первую очередь с улучшением их азотного питания.

По примерным подсчетам, для сельскохозяйственной продукции земного шара требуется ежегодно около 100 —110 млн. т азота. С минеральными удобрениями вносится лишь около 30% азота.

Дефицит азота в значительной степени компенсируется биологическим путем, в основном за счет запаса азота, аккумулированного в почве микроорганизмами, в первую очередь азотфиксирующими.

К 2000 г. на Земле будет вырабатываться в год примерно 100 млн.т азотных удобрений. Следует думать, что урожаи к этому времени удвоятся и будут выносить из почвы до 200 млн. т азота. Следовательно, и тогда роль микробиологического фактора в азотном обеспечении сельскохозяйственных растений останется весьма значительной.

Химическая промышленность СССР по выработке минеральных удобрений находится на одном из первых мест в мире. Однако огромная территория сельскохозяйственного использования не позволяет в достаточной мере обеспечить все культуры элементами минерального питания, в том числе и азотом. Поэтому в соответствующих количествах он дается лишь для технических культур.

В СССР при существующих урожаях за год сельскохозяйственная продукция выносит из почвы около 10 млн. т азота. В то же время применение минеральных азотных удобрений у нас не превышает пока 4 млн. т, а органические дают около 2,5 млн. т азота. Так как минеральные удобрения используются растениями далеко не полностью (на 60—70%), то ежегодный дефицит возврата азота составляет не менее 4—5 млн. т.

В ближайшие годы химическая промышленность существенно увеличит выпуск минеральных удобрений. В 1975 г. продукция азотных туков должна возрасти вдвое и зерновые культуры будут получать больше азота в форме минеральных соединений. Это позволит повысить средний урожай примерно до 20 ц/га. Однако и тогда минеральные и органические удобрения не будут компенсировать выноса азота из почвы.

Признавая, таким образом, несомненную необходимость химизации земледлия, нельзя забывать о возможности и целесообразности самого широкого использования биологического азота. Это связано и с улучшением кормовой базы, так как симбиотические азотфиксаторы обеспечивают животноводство дешевым белковым кормом (люцерна, клевер и другие виды бобовых культур).

Выдающийся русский ученый, основатель советской агрохимии Д. Н. Прянишников отметил, что, как бы ни было высоко развито производство минеральных удобрений, никогда не следует забывать о целесообразности использования биологического азота.

В ряде районов черноземной зоны, где почвы возделываются уже более 300 лет, вполне удовлетворительные урожаи получают и без внесения минеральных удобрений. По расчетам же, за это время почвы должны были бы потерять весь находящийся в них азот. В том, что этого не происходит, заслуга азотфиксаторов.

Существуют две группы фиксирующих атмосферный азот микроорганизмов. Одна из них находится в симбиозе с высшими растениями, образуя клубеньки на корнях. К этой группе относятся клубеньковые бактерии. Микроорганизмы другой группы обитают в почве независимо от растений. К ним относятся азотобактер, клостридиум, бейеринкия и другие свободно-живущие микроорганизмы. Потенциальные возможности симбиотических азотфиксаторов значительно выше, чем свободноживущих.

История открытия азотфиксирующих бактерий

Проблема биологического азота возникла с развитием земледельческой культуры. Издавна из практической агрономической деятельности человека было известно, что бобовые растения повышают плодородие почвы. Еще в III — I вв. до н. э. об этом писали греческий философ Теофраст и римляне Катон, Варрон, Плиний и Вергилий.

Первое научное объяснение способности бобовых растений накапливать азот принадлежит французскому агрохимику Дж. Буссенго (1838). Он установил, что люцерна и клевер обогащают почву азотом, зерновые же и корнеплоды истощают. Эти факты он связал со способностью бобовых растений фиксировать азот из воздуха. Однако Буссенго ошибочно представлял, что агентом фиксации являются листья бобового растения. Именно это неправильное заключение через 15 лет привело Буссенго к отрицанию своего открытия.

Стремясь более веско доказать правоту своей мысли, Буссенго провел серию опытов. В отличие от проводимых им ранее экспериментов он на прокаленном песке выращивал теперь уже не проростки бобовых растений, пересаженных с поля, а тщательно промытые семена (люпин и бобы); сосуды с растениями помещались при этом под стеклянный колпак. В таких условиях обогащения растений «воздушным азотом» не произошло. Сейчас это понятно и легко объяснимо.

Именно тщательность постановки опыта, которая исключала возможность заражения корневой системы проростков клубеньковыми бактериями, привела Буссенго к результатам, опровергшим прежние его данные. Считая тем не менее последние опыты более достоверными и не предполагая даже о существовании клубеньковых бактерий, он признал результаты прежних опытов ошибочными и отрекся от них.

Понадобилось несколько десятилетий, прежде чем удалось установить, что молекулярный азот бобовые растения фиксируют только в симбиозе с микроорганизмами, вызывающими образование клубеньков на их корнях.

Огромный опыт, накопившийся к настоящему времени, свидетельствует о большой роли бобовых растений в плодородии почв. Прянишников указывает, что после введения в Европе севооборотов с посевом клевера средняя урожайность зерновых повысилась с 7 до 17 ц на 1 га. В Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева урожаи ржи в шестипольном севообороте с клевером однолетнего пользования на протяжении 50 лет без внесения минеральных удобрений сохраняются на уровне 14 га на 1 га, а без клевера урожай достигает лишь 7 ц. На более плодородных почвах при хорошей агротехнической обработке бобовые растения повышают урожайность еще больше.

Поэтому не удивительно, что в странах с высокоразвитым земледелием обычно до 20— 25% окультуренной площади занято бобовыми растениями. При этом одновременно можно получить и ценный корм — зеленую массу растений, и обогащение почвы азотом.

Бобовые растения играют, по-видимому, главную роль в связывании молекулярного азота в возделываемых почвах. Однако неправильно было бы думать, что все виды бобовых растений в равной степени обогащают почву. Общее увеличение количества азота в надземной массе и пожнивных остатках при культивировании люпина составляет 150—200 кг, клевера красного — 180 кг, люцерны — 300 кг, донника — 150 кг, зерновых бобовых — 50 — 60 кг азота в год на 1 га почвы. При этом прибыль азота в почве для всех перечисленных видов, за исключением зерновых бобовых, составляет примерно 50—70 кг на 1 га.

В настоящее время известно также свыше 200 различных видов других растений, для которых способность фиксировать азот в симбиозе с микроорганизмами, образующими клубеньки на корневой системе или на их листьях, вполне доказана. Большинство из них относится к деревьям и кустарникам.

В дальнейшем список азотфиксаторов пополнился новыми видами микроорганизмов — представителей других систематических групп.

Деятельность всех свободноживущих азот-фиксирующих бактерий в почве ограничена недостатком органических веществ. Поэтому они и не могут обеспечить значительного накопления азота (в среднем они накапливают не более 5 кг азота на 1 га). Их деятельность можно активировать внесением свежего органического вещества.

Проникновение бактерий в корень

Пути проникновения бактерий в корень Существует несколько способов внедрения бактериальных клеток в ткани корневой системы. Это может произойти вследствие повреждения покровных тканей или в местах, где клетки корня молодые. Зона корневых волосков также является путем проникновения хемотрофов внутрь растения. Далее корневые волоски инфицируются и в результате активного деления бактериальных клеток образуются клубеньки. Внедрившиеся клетки образуют инфекционные нити, которые продолжают процесс проникновения в растительные ткани. С помощью проводящей системы бактериальные клубеньки связаны с корнем. С течением времени в них появляется особое вещество — легоглобин.

К моменту проявления оптимальной активности клубеньки приобретают розовую окраску (благодаря пигменту легоглобину). Фиксировать азот способны лишь те бактерии, которые содержат легоглобин.

Значение хемотрофов

Люди давно заметили, что, если перекопать бобовые растения с почвой, урожай на этом месте будет лучше. На самом деле суть не в процессе вспахивания. Такая почва больше обогащается азотом, столь необходимым для роста и развития растений. Если лист называют фабрикой по производству кислорода, то азотфиксирующие бактерии могут по праву называться фабрикой по производству нитратов. Из-за недостатка знаний их приписывали только растениям и не связывали с другими организмами. Было высказано предположение, что листья могут фиксировать атмосферный азот. В ходе экспериментов было выяснено, что бобовые, которые выросли в воде, такую способность утрачивают. Более 15 лет этот вопрос оставался загадкой. Никто не догадывался, что осуществляют все это азотфиксирующие бактерии, среда обитания которых не была изучена. Оказалось, что дело в симбиозе организмов. Только вместе бобовые и бактерии могут производить нитраты для растений. Сейчас ученые выявили более 200 растений, которые не относятся к семейству бобовых, но способны образовать симбиоз с азотфиксирующими бактериями. Картофель, сорго, пшеница также обладают ценными свойствами.

Источник