Гумус: основы плодородия

Как сохранить и приумножить его запасы

Г умус – активная часть почвы, основа ее плодородия. Его называют «хлебом» для растений. Значение гумуса не только в питательных свойствах. Он также выполняет роль иммунной системы, поскольку, благодаря ему поддерживаются основные функции и обеспечивается здоровье почвенной среды. Гумус активизирует природную защиту растений от болезней и вредителей. Вредные вещества (остатки пестицидов, соли тяжелых металлов, радионуклиды, токсиканты и др.) разлагаются или дезактивируются в составе коллоидов и не представляют опасности для почвенной фауны и растений.

Гумус играет важную экологическую роль для всего живого мира (растений, животных и людей). Он, как губка, поглощает и связывает вредные вещества и поэтому его можно назвать «буфером планеты». Почвы, богатые гумусом, – наивысшая ценность цивилизации. Всевышний щедро одарил Украину богатейшими черноземами, в которых содержалось до 6.5% гумуса. Площадь чернозема Украины составляет 25.56 млн.га, или 60% угодий страны. Каждый 15-й гектар чернозема в мире – украинский. Гумус накапливался в почве (в наших широтах) весь послеледниковый период.

Как же мы распоряжаемся этим благом? 100 лет назад черноземы Украины содержали 4-6% гумуса, а сегодня – 3.2%. За 300-400 лет в почве накапливается всего 1% гумуса, а мы за 100 лет утратили 2.6%, или количество, которое образовывалось свыше 1000 лет. С каждым десятилетием у нас увеличиваются площади, в грунтах которых содержится гумуса меньше 2.5%. Такие почвы нельзя назвать плодородными. Ежегодно содержание гумуса в почвах Украины уменьшается на 500-700 кг/га.

Остановить деградацию почв, снижение ее плодородия и восстановить, приумножить его – ключевая задача каждого фермера, каждого жителя села и человечества в целом. Как решить эту задачу? Вносить больше минеральных удобрений? Более интенсивно пахать и обрабатывать почву? Вести массированные химические атаки на сорняки, болезни, вредителей растений? Ответ более простой – не мешать. Гумус накапливался без участия человека, но именно с его участием он исчезает. Основной источник гумуса – это растения, их надземная часть и корни, которые в результате жизнедеятельности различных микроорганизмов, других представителей мезофауны превращаются в гумус в процессе гумификации. Гумификация органического вещества – сложный и относительно длительный процесс, зависящий от почвенных, климатических условий, состава растительности, микробного и животного мира грунта, а также от хозяйственной деятельности человека. Отсюда понятно, что чем будут более благоприятными климатические условия, чем богаче и разнообразнее растения, чем больше их масса и чем комфортнее будут условия для жизнедеятельности микроорганизмов и других представителей мезофауны, тем быстрее будет проходить процесс гумификации и тем больше будет образовываться гумусовых составляющих. Одним из способов обогащения почв гумусом является применение органо-минерального удобрения – биогумуса. Биогумус – это продукт переработки органического вещества, его отходов дождевыми червями и представляет собой мелкогранулированную массу, с размером гранул 1-3 мм.

Свойства биогумуса

Так как биогумус содержит большое количество (до 32% на сухой вес) гуминовых веществ (гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумины) – то это придает органическому удобрению высокие агрохимические и ростостимулирующие свойства. Все питательные вещества находятся в нем в сбалансированном сочетании, обработанном самой природой, и в виде, доступном для растения. По содержанию основных элементов питания растений биогумус превосходит все известные органические удобрения.

Черви повышают усвояемость растениями калия, фосфора, микроэлементов. Например, азот, выделяемый червями, усваивается растениями более чем на 95%, в то время как азот удобрений – лишь на 30-40%.

Биогумус также и микробиологическое удобрение, в нем обитает уникальное сообщество микроорганизмов, создающих почвенное плодородие. Он не содержит патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов, семян сорняков и тяжелые металлы. Более того, он содержит в себе уникальное сообщество полезных для почвы и растений микроорганизмов, которые при поступлении биогумуса в почву заселяют ее, выделяют фитогормоны, антибиотики, фунгицидные и бактерицидные соединения, что приводит к вытеснению патогенной микрофлоры. Это все, в конечном счете, оздоровляет почву и устраняет многие широко распространенные болезни растений.

Кроме того, биогумус обладает исключительными физико-химическими свойствами: водопрочность структуры (95-97%) и полная влагоемкость (200-250%) Это позволяет рассматривать его как прекрасный мелиорант и почвоулучшитель.

Особенно эффективен биогумус в защищенном грунте.

Эффективность биогумуса

■ быстро восстанавливает естественное плодородие почвы, улучшает ее структуру и здоровье;

■ не обладает инертностью действия: растения и семена сразу реагируют на него;

■ является органическим удобрением пролонгированного действия: его эффективность сохраняется в течение 4-7 лет;

■ сокращает сроки прорастания семян и увеличивает их всхожесть, ускоряет рост и цветение растений, сокращает сроки созревания;

■ обеспечивает крепкий иммунитет у растений, повышая их устойчивость к стрессовым ситуациям, неблагоприятным погодным условиям, бактериальным и гнилостным болезням;

■ связывает в почве тяжелые металлы и радионуклиды, не дает растениям накапливать нитраты;

■ обеспечивает стабильный, высокий, экологически чистый урожай.

Наиболее мощным гумусообразователем в природе являются дождевые черви. Без их участия создать гумус и восстановить плодородие почвы невозможно.

Черви населяют все ярусы почвы. Поэтому все отмершее органическое вещество проходит не один раз через их кишечник и само превращается в почву, благодаря удивительным свойствам дождевых червей. Дождевые черви могут питаться любой пищей, содержащей органические вещества. Они могут есть опавшие листья, отмершие травянистые растения, перепревший навоз и саму почву. Переваривая мертвую растительную органику, они преобразуют ее в маленькие почвенные комочки. Эти экскременты дождевых червей называют копролитами (от древнегреческого «коπроς» (помет) и «лІθос» (камень)).

В копролитах червей естественной популяции содержится 11-15% гумуса на сухое вещество. За счет обволакивающей их слизи они прочны и вода не размывает их, а только намачивает и просачивается дальше внутрь почвы. Копролиты содержат повышенное количество азота, фосфора и калия. Черви переводят эти необходимые растениям элементы из недоступной формы в доступную. В процессе переваривания растительных остатков в пищеварительном тракте червей формируются гумусовые вещества. Они отличаются по химическому составу от гумуса, образующегося в почве при участии микрофлоры тем, что в пищеварительном канале червей развиваются процессы полимеризации низкомолекулярных продуктов распада органических веществ и формируются молекулы гуминовых кислот. Эти кислоты вступают в комплексные соединения с минеральными компонентами почв, образуя стабильные агрегаты, долго сохраняющиеся в почве. Так черви создают рыхлую, насыщенную воздухом влагой и доступными растениям питательными веществами плодородную почву.

Черви являются важной частью почвенной биоты и встречаются по всему миру. Они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Дождевые черви различаются не только по семействам, родам и видам, но и по типам питания и месту обитания в почве:

- Питающиеся органическим веществом на поверхности почвы, среди них:

■ поверхностно-обитающие, живущие в напочвенной подстилке из опавших листьев, отмерших трав, полуперегнивших веток, а также в компостах;

■ роющие глубокие норы (до метра и более).

- Питающиеся перегноем или собственно почвой, среди них:

■ живущие в верхней части почвы;

■ живущие на средних глубинах (20-40 см);

■ норники, обитающие в глубоких слоях почвы.

- Существуют также черви – амфибии.

Таким образом, корневые системы растений в живой почве размещаются в слое, являющимся естественной средой обитания земляных червей (дрилосфере). Ученые доказали, что почва, прилегающая к ходу, оставленному червяком, заселяется микроорганизмами на толщину слоя около 2 мм. А сама внутренняя поверхность ходов в живой почве на всей глубине питания земляных червей может составлять 5 м² на 1 м² поверхности почвы.

Создавая в почве одноразовые постоянные ходы дождевые черви повышают почвенную аэрацию, инфильтрацию воды в почву и микробную деятельность. Ходы дождевых червей могут оставаться неизменными на протяжении десятилетий, что способствует стабилизации почвенных агрегатов и снижению вероятности эрозии почвы.

Червям для жизни необходима влажная почва, чтобы она не высасывала влагу из них самих. Если воды не хватает, черви углубляются в более влажные слои почвы или впадают в диопаузу. Резкие изменения температуры и влажности почвы приводят к массовой гибели червей. Врагами дождевых червей являются поедающие их птицы, а также неразумная и безграмотная деятельность в почвоведении человека.

Многоразовая глубокая вспашка, разрушающая ходы и камеры обитания червей, сжигание или уборка пожнивных остатков, химические удобрения и ядохимикаты приводят к массовой гибели дождевых червей и другой почвенной фауны, без чего пашни мертвы. Однако, надо не забывать, что внесение удобрения на пашню, где черви уничтожены человеком, желаемого эффекта не дает. Если при пахотной технологии используется 28% азота, 20% фосфора и 32% калия, то при почвосберегающей – 50,20,50% соответственно. Если природой задумано, что бы червяк рыхлил, удобрял и лечил землю, то возврат его на поля избавит агрария от множества проблем.

Понятно, что беспахотная технология – путь к возвращению земляного червя в поле, и «высший пилотаж» для агронома – это переход на технологию No-Till, о которой речь пойдет в следующем разделе.

Именно No-Till для земляного червя зеленый свет для возврата в поле, ибо под мульчей сохраняется влага, которая так важна для кожи «ангелов земли», почва защищена от перегрева, выветривания, промерзания. Нижний, разлагающийся слой мульчи – чудесная столовая для червей.

Но переход на No-Till – это очень непросто, и если, при необходимости, агроном примет решение рыхлить землю, то обработка должна быть не глубже 5 см! Это сохранит структуру созданную червячками, их ходы и норы. А через некоторое время вы сами удивитесь на какую глубину Ваша земля станет легкой и пушистой без всяких обработок.

Источник

Плодородие зависит от состава гумуса

Что такое плодородная почва? От чего зависит почвенное плодородие? Эти вопросы рассматривает Н.П. Жирмунская в начале своей книги об органическом земледелии как методе ведения сада и огорода.

Представляю реферативную статью по начальным главам книги: Жирмунская Н. М. Огород без химии. — СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2004.

ВЗГЛЯД НА МИР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО САДОВОДА

Минеральные удобрения и ядохимикаты облегчили труд земледельца и значительно повысили урожаи, но вместе с тем применение их повлекло за собой очень серьезные отрицательные последствия, угрожающие здоровью людей. Это стало ясно уже в начале XX века. К тому же времени можно отнести возникновение органического, или экологически чистого, земледелия, цель которого – отказаться от применения химических средств и, используя опыт предков и современные достижения науки, создать новую систему, отвечающую запросам нашего времени.

Чтобы стать органическим садоводом, недостаточно просто отказаться от применения минеральных удобрений и ядохимикатов и заменить их органическим удобрением. В основе органического садоводства лежит глубокое понимание процессов, происходящих в природе.

Основа органического садоводства — особое отношение к почве как к живому существу.

Наш сад — это живая природа, человек — это тоже живая природа. Технизированный подход, определяющий всё только числом и мерой, можно применять при проектировании моста, автомобиля, самолета, вычислительных машин, но к человеку и саду его применить нельзя. Точно так же не оправдывает себя количественный подход и при оценке почвенного плодородия.

Какая почва может быть названа плодородной? Естественно, та, на которой хорошо развиваются и плодоносят растения. Но часто анализ минеральных элементов питания в такой почве показывает низкое их содержание. Судя по анализам, растения должны были бы испытывать сильное голодание. Однако этого не происходит. Почему? Дело в том, что здесь элементы питания находятся в связанном состоянии, а становятся доступны растениям в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, которые и делают эту почву плодородной.

Этим объясняется также, почему часто не оправдывают себя точно рассчитанные нормы внесения удобрений. В теории в почву надо вносить в виде минеральных удобрений ровно столько питательных веществ, сколько их потребляют растения для создания урожая. Но эти расчетные нормы оправдывают себя только на безжизненных искусственных субстратах. Если же внести эти удобрения в живую почву, то под действием микроорганизмов они подвергнутся таким изменениям, что их влияние на урожай будет очень далеким от расчетного.

ЖИВАЯ ПОЧВА

Центральный вопрос органического земледелия – живая почва. Органические садоводы считают: если почва находится в хорошем, здоровом состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой, то есть на ней будут расти здоровые, продуктивные растения. А следовательно, главным предметом забот является не растение, а почва.

В живой почве можно выделить три составные части .

1. Первая часть — почвенные минералы , на которые приходится 80-90% ее веса. Это сильно раздробленная и измельченная горная порода, на поверхности которой образовалась данная почва. Минеральную часть почвы можно уподобить ее скелету. Почвенные минералы содержат громадный запас питательных элементов — калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа и т. д., но в форме, большей частью недоступной для растений. В результате жизнедеятельности почвенных организмов и корней растений происходит непрестанное разрушение и измельчение минеральных частиц и при этом из них высвобождаются все новые количества минеральных элементов питания.

Природная обеспеченность почвы элементами питания в значительной степени зависит от химического состава исходной, так называемой материнской, породы, из которой образуется почва. Если материнская порода содержит мало какого-либо элемента, то и в почве его будет недостаточно.

По своему гранулометрическому составу почвы подразделяются на легкие, или песчаные (преобладает песок), и на тяжелые, или глинистые (преобладают пылеватые и илистые частицы). Промежуточное положение занимают суглинки и супеси. С точки зрения плодородия почвы наиболее ценной является фракция илистых частиц. На их поверхности удерживаются и концентрируются ионы элементов минерального питания растений в доступной для растений форме.

2. Вторая важная составляющая часть почвы — органическое вещество . Оно образовалось в результате жизнедеятельности растений и населяющих почву живых существ. Значительная часть органического вещества почвы состоит из растительных остатков, главным образом корней, находящихся в разной степени разложения.

Наиболее ценная часть органического вещества — гумус. В почве постоянно идет процесс, подобный процессу пищеварения: отмершие растительные остатки сначала разлагаются до простых органических соединений, а затем из них уже синтезируются гумусовые вещества. Именно они придают земле темный цвет.

Растительные остатки являются как бы банком органического вещества, из которого почвенные организмы черпают материал для поддержания своей жизни и для создания гумусовых веществ. Поскольку образование гумуса — микробиологический процесс, то он требует условий, необходимых для любого жизненного процесса: воды, воздуха, тепла, пищи и т. д.

Содержание органического вещества в пахотных почвах средней полосы колеблется от 1,3% (на песчаных почвах) до 5% (на суглинистых плодородных почвах). Черноземы, у которых содержание органического вещества в пахотном горизонте достигает 8%, а мощность гумусового горизонта — 80 см, являются уникальными по своему плодородию почвами.

Гумус — коллоидное вещество, а коллоиды — мельчайшие частички, которые, как и минеральные илистые частицы, способны удерживать на своей поверхности минеральные элементы питания в доступной для растений форме. Важно обратить внимание на слово «удерживать». Если в почве, например в песчаной, мало коллоидных частиц, то элементы питания находятся в свободном состоянии в почвенном растворе и легко вымываются в нижние горизонты, где от них для растений нет никакого проку.

Гумус служит хранилищем основных элементов питания растений — азота, фосфора и калия. Гумус неоднороден по своему составу.

Эффективный гумус (промежуточные нестойкие продукты синтеза и распада органического вещества) служит основным источником питания для почвенных организмов. В результате их деятельности эффективный гумус быстро минерализуется, выделяя азот, фосфор, серу и другие вещества, которые поглощаются растениями.

Стабильный гумус — это конечные продукты микробного синтеза; трудноразлагающиеся органические вещества, образующие комплексы с минеральной частью почвы. Накапливаясь в течение многих лет, они создают основу плодородия почвы. В легких песчаных почвах они увеличивают водоудерживающую способность, в глинистых — способствуют созданию комковатой структуры. В стабильном гумусе накапливаются и сохраняются запасы питательных веществ, которые при необходимости могут медленно высвобождаться и переходить в доступную для растений форму.

|

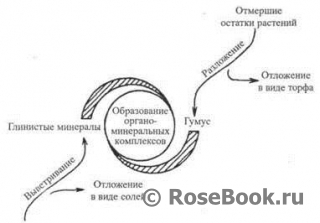

| Рис. 1. Образование органоминеральных соединений в почве (по К. Хайницу) |

Органические удобрения, которые мы вносим в почву, превращаются главным образом в эффективный гумус, который полностью минерализуется в течение одного — трех сезонов. Регулярное ежегодное внесение органических удобрений создает условия для накопления более стойких соединений и образования стабильного гумуса.

Таким образом, основа плодородия — стабильный гумус — создается не сразу, а является результатом регулярного многолетнего применения определенных приемов удобрения и обработки почвы .

3. Третья составляющая почвы — почвенная биота , то есть живой компонент, разнообразные представители растительного и животного мира. Большей частью это микроскопические создания, не видимые простым глазом.

В плодородной пашне в среднем в слое 0-25 см на 1 га содержится 5-10 т простейших растительных и животных организмов, не считая дождевых червей, вес которых составляет 0,8 т/га. Эти величины варьируют в зависимости от свойств почвы и метода подсчета.

Живые существа, содержащиеся в почве, перерабатывают грубое органическое вещество, превращая его в гумус, то есть обогащают почву доступными растениям элементами питания. В здоровой почве биота вносит значительно больший вклад в плодородие почвы, чем любое удобрение.

В состав почвенной биоты входят бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли, простейшие одноклеточные, относительно крупные почвенные животные — черви, жуки, личинки жуков, многоножки, мокрицы и т. д., наконец, мыши, кроты, землеройки и пр. Все они перерабатывают растительные остатки.

Дождевой червь выполняет множество функций. Прокладывая ходы в почве, он рыхлит и перемешивает ее, способствуя лучшему проникновению воздуха и воды. Он питается мельчайшими минеральными и органическими частичками, которые, перевариваясь в его кишечнике, превращаются в стойкие органоминеральные соединения, необыкновенно богатые питательными элементами в доступной для растений форме. Эти органоминеральные комплексы выделяются из его кишечника в виде характерных комочков земли.

Переваренная дождевым червем земля содержит в 11 раз больше калия, в 7 раз больше фосфора, в 5 раз больше азота, в 2,5 раза больше магния и в 2 раза больше кальция, чем окружающая почва. Количество дождевых червей служит показателем плодородия почвы. В плодородной почве обитает 1 250 000 дождевых червей на гектар, и за год они перерабатывают, пропуская через себя и превращая в стойкий гумус, от 45 до 75 т почвы. Это значит, что почва получает 45-75 т первоклассного удобрения.

Выращиваемые нами растения также вносят весьма существенный вклад в плодородие почвы. Корни растений, отмирая, оставляют в ней пустоты, которые заполняются водой и воздухом, необходимыми для жизни почвенных организмов. Фотосинтезирующие растения служат для почвы основным поставщиком органического вещества, все остальные почвенные организмы это вещество перерабатывают и превращают в гумус.

Среди почвенных обитателей присутствуют и вредные для растений патогенные микроорганизмы, и вредные насекомые, подгрызающие корни, и личинки жуков, из которых выходят прожорливые листоеды. Но применяемые в органическом земледелии приемы ухода за почвой позволяют свести до минимума их количество и причиняемый ими вред и в то же время создать благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов и насекомых.

Немецкий учёный Эренфрид Пфайффер ещё в 1938 году сформулировал так называемый закон гумуса , в соответствии с которым здоровая почва должна содержать не менее 2% органического вещества. Такое количество органического вещества обеспечивает нормальную жизнедеятельность и воспроизводство почвенных микроорганизмов и снабжение растений питательными веществами. Критической точкой является 1,5% органического вещества. Ниже этой точки почву можно считать мертвой и минерализованной. В такой почве растения могут жить только за счет внесения минеральных удобрений. При содержании органического вещества 1,5-2% состояние почвы еще неустойчиво. Стабильное плодородие почвы создается в условиях, обеспечивающих постоянный кругооборот веществ в системе почва-растение, требующий равновесия между главными звеньями этого процесса.

|

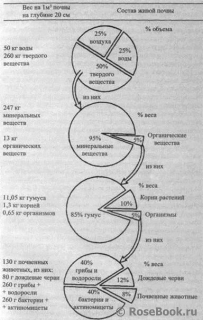

| Рис. 2. Состав плодородной почвы (по К. Хайницу) |

Источник: Жирмунская Н. М. Огород без химии. — СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2004

Источник