Ведущий фактор плодородия разных типов почвы — гумус

Гумус – это…

- животных;

- почвенных микроорганизмов;

- растений.

Отмирая, они оставляют после себя весомый след в почвообразовании. Здесь также скапливаются разложившиеся продукты жизнедеятельности этих организмов. В свою очередь, такие органические вещества обладают устойчивостью к воздействию микробов, что позволяет им накапливаться в почвенном горизонте.

- гумином;

- гумусовыми кислотами;

- гуминовыми соединениями.

Мощность такого покрова может достигать (в умеренных широтах планеты) до 1,5 метра. В некоторых территориях он составляет 10-16 % земли, а в других – всего 1,5%. В то же время торфяники содержат около 90% таких органических образований.

Состав

- определенных видов грибов;

- дождевых червей;

- бактерий.

- Фульвокислоты (30 – 50%). Азотосодержащие растворимые (высокомолекулярные) органические кислоты. Они приводят к образованию соединений, которые разрушают минеральные образования.

- Гумины (15 – 50%). Сюда относятся элементы, которые не закончили процесс гумифицирования. При этом их жизнедеятельность зависят от минералов.

- Воскосмолы (от 2 до 6%).

- Гуминовые кислоты (7 – 89%). Являются нерастворимыми, хотя под воздействием щелочей могут распадаться на отдельные элементы. В каждой из них содержится один из ведущих компонентов: азот, кислород, водород и углерод. Когда кислоты контактируют с другими компонентами, то в почве могут образовываться соли.

- Нерастворимый остаток (19 – 35%). Это относится к различным сахаридам, ферментам, спиртам и прочим элементам.

Если слишком часто и в огромных количествах вносить удобрения (минеральные, в частности, азотные), то это приведет к быстрому разложению биомассы. В первые годы урожайность, конечно, возрастет в несколько раз. Но с течением времени объем плодородного слоя существенно уменьшится, а урожайность ухудшится.

Полезные свойства

В земледелии самым главным считается сохранение этого органического горизонта. За последние полвека из-за эрозии на территории России, а также Украины верхний покров уменьшился почти вполовину. Воздействие ветра и воды привели к сдуванию/смыванию богатых слоев почвы. Содержание гумуса в грунте экологи и аграрии считают как фактором плодородия, так и главным критерием при покупке угодий. Ведь именно он отвечает за качественные характеристики почвы, и вот по каким причинам:

- В нем сосредоточенно изобилие питательных веществ, которые нужны для продуктивной жизнедеятельности растений. Это почти 99% азота, имеющегося в природе, а также более 60% всего фосфора.

- Способствует насыщению земли кислородом, делая ее более рыхлой. Благодаря этому корневые системы культур и живущие в почве микроорганизмы получают достаточную порцию воздуха.

- Формирует структуру грунта. В результате не накапливается глина и песок. Органические соединения склеивают минеральные частицы в комья, образуя своего рода решетку. Через нее проходит влага, которая задерживается в образованных пустотах. Таким образам растительность получает воду. Также пористая структура защищает землю от резких перепадов температуры и эрозийных аномалий.

- Гумус способствует равномерному прогреванию почвы. В этом слое происходят сложные биохимические процессы. Следствием таких реакций является выделение тепла. Как отмечалось выше, плодородный грунт имеет более темный оттенок. Коричнево-черные тона лучше всего притягивают и поглощают ультрафиолетовые лучи.

Органические соединения защищают угодья от тлетворного влияния тяжелых химических веществ, образованных в результате деятельности человека. Эти элементы «консервируют» смолистые углероды, соли, металлы и радионуклиды, оставляя их навечно в недрах земли и не давая растениям их усваивать.

Карта запасов гумуса

Тундра

- верхнее покрытие – подстилка, состоящая из неразложившихся остатков растений;

- перегнойный слой, который совсем слабо выражен;

- гелиевая прослойка (идет с голубоватым оттенком);

- вечная мерзлота.

В такие грунты кислород почти не проникает. Для микробиологической активности организмов крайне необходимо наличие воздуха. Без него они отмирают или замерзают.

Тайга

Здесь он формируется и залегает под лесной подстилкой. Многие источники предоставляют разные показатели содержания гумуса в тайге. Для следующих типов почв они такие (на 1 м², т/га):

- подзолотистые (сильные, средние и слабые) – от 50 до 120;

- серые лесные – 76 либо 84;

- дерново-подзолотистые – не более 128, и не менее 74;

- таежно-мерзлотные содержат очень низкий процент.

Чтобы выращивать культуры на таких землях, грядки следует регулярно удобрять качественными веществами. Лишь в таком случае можно добиться высокой урожайности.

Чернозем

- типичный (500-600);

- оподзелененный (до 400);

- выщелоченный (в пределах 550);

- мощный (более 800);

- южный западно-кавказский (390);

- деградированный (до 512).

Засуха – главный враг таких разновидностей угодий. Поэтому плантации могут нуждаться в обильном орошении.

Способы повышения урожайности

Понимая, как образовывается органический слой земли, огородник сможет увеличить содержание гумуса в подзолистых почвах, которые страдают от избытка влаги. В борьбе за плодородность таких зон применяются следующие действия:

- удобрять огород навозом, торфом или перегноем;

- использовать/создавать компост;

- постоянно рыхлить землю, чтобы кислород поступал к корням и дождевым червям;

- заботиться о достаточном количестве почвенных бактерий, можно воспользоваться специальными биопрепаратами либо разбрасывать по огороду сорняки, а также органику.

Отходы растительного происхождения можно закапывать у себя на грядках, тем самым заботясь о питании грунтовых обитателей.

Такие меры ухаживания за своими земельными владениями помогут земледельцу сохранить почву «живой».

Источник

Сколько гумуса в почве на вашем участке? Тестируем и улучшаем почву

В огородной почве мало гумуса? Купить или сделать самостоятельно

Лето — самое время задуматься об улучшении почвы на дачном участке, чтобы растениям хватило питательных веществ на следующий год. Самый простой способ повысить плодородие почвы — мульчировать освобождающиеся грядки неперепревшими растительными остатками или выращивать сидераты. Почему этот путь надежнее, чем просто вносить в почву гумус?

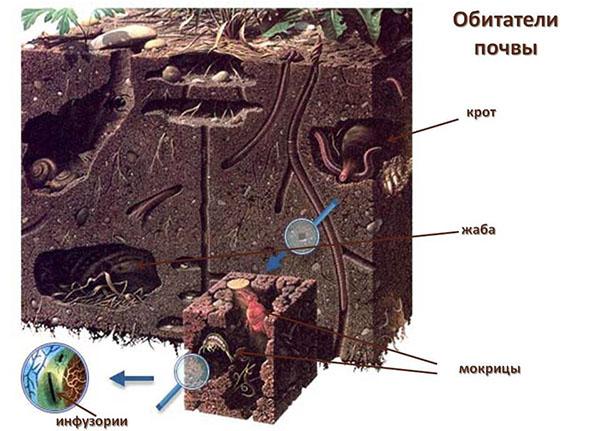

Плодородие — это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения. Это результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и другими почвенными микроорганизмами. Поэтому чем дождевых червей больше — тем плодороднее почва. Но и цвет почвы — тоже показатель ее плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве.

Откуда берется в почве гумус и зачем он нужен?

Представьте себе на минуту, что все остатки растений, погибших от мороза или засухи, ежегодно остаются на почве неперепревшими. Подсчитано, что толщина такого слоя по всей поверхности Земли ежегодно составляет не менее 10–20 см. Но есть мелкие и мельчайшие животные, которые этот опадающий на почву слой органики постоянно перегрызают, измельчают, переваривают. Результат этого переваривания и есть гумус.

Но большая часть этой измельченной органики не съедается, а остается на обед более мелким и гораздо более многочисленным жителям почвы — одноклеточным микроорганизмам. Они в свою очередь перерабатывают эти органические остатки и, отмирая, тоже оставляют после себя гумус.

Так что же все-таки такое гумус и какую роль играет в жизни растений? Представьте себе, ученые еще не могут однозначно ответить на этот вопрос. Понятно, что гумус — наиболее важная составляющая почвы, и чем гумуса в почве больше, тем она плодороднее, а поскольку сам гумус имеет темный цвет, то почва тем плодороднее, чем темнее окрашена, и тем больше в ней дождевых червей.

Для того чтобы почва была плодородной, достаточно, чтобы в так называемом пахотном слое (25–40 см) гумуса было всего 4%. Такая почва не слеживается, ее не надо копать, а достаточно рыхлить, она хорошо, как губка, впитывает и удерживает в себе воду, она воздухопроницаема, то есть это хорошо структурированная почва.

Поэтому и считается, что гумус — самая ценная часть плодородной почвы. Чем больше в почве гумуса, тем больше почва в состоянии поглощать и удерживать в себе влаги и питательных элементов.

Как восстановить гумус в почве

Считается, что растения, потребляя минеральные элементы из гумуса, его разрушают. Ежегодно гумуса разрушается около 200 г/м2, и, чтобы его восстановить, требуется вносить около 500 г/м2 сухого органического вещества, что соответствует примерно половине ведра перепревшего навоза.

Для восстановления гумуса приходится ежегодно вносить в почву органику в виде компоста, навоза, листового перегноя, низового торфа или просто зеленой массы сорняков или сидератов. Причем зеленой массы требуется примерно в 3–4 раза больше, чем перепревшего навоза или компоста, а именно 1,5–2 ведра неперепревшей органики, то есть зеленой массы, на каждый квадратный метр поверхности почвы. Естественно, что для разного типа почв требуется вносить разное количество органического вещества.

Ежегодная потребность почвы в органических удобрениях

| Цвет почвы | Содержание гумуса, % | Доза органических удобрений, кг/м2 |

| Белый | 0,5 | 8,5 |

| Светло-серый | 1–2 | 7,5 |

| Серый | 3–4 | 6,0 |

| Темно-серый, бурый, светло-коричневый | 5–6 | 4,5 |

| Черный, темно-коричневый | 7–8 | 3,5 |

Поправочный коэффициент для каждого типа почв

- Торфяные 0,5

- Глинистые 0,8

- Суглинистые 1,0

- Супесчаные 1,3

- Песчаные 1,6

Предположим, что у вас светло-серый песок. Тогда вам надо брать из верхней таблицы цифру 7,5 и умножать ее на коэффициент 1,6, получится 12. Итак, вы должны ежегодно вносить по 12 кг (два ведра) органики на каждый квадратный метр поверхности почвы, чтобы сделать ее пригодной для земледелия, пока постепенно не восстановится ее природное плодородие.

Зачем нужна неперепревшая органика и чем она лучше уже готового гумуса?

Однако вот ведь парадокс какой, на чистом гумусе ничего расти не будет. К примеру, торф и бурый уголь — чистый гумус, но что на них растет? (В знаменитых воронежских и украинских черноземах гумуса содержалось до 10%! Во время войны немцы целыми составами вывозили из Украины почву. Но через некоторое время прекратили это делать. Так как, вопреки ожиданию, существенного увеличения урожаев это не принесло и оказалось экономически невыгодным.)

В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счет перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и унося из-под растений их опавшую листву и растительные остатки однолетних растений. А ведь растения-то их растили для собственных нужд, чтобы прокормиться с помощью микроорганизмов на следующий сезон.

Спрашивается, почему растения не желают расти на чистом гумусе? Чего им не хватает? Им не хватает своих истинных кормильцев, живых почвенных микроорганизмов. А тем требуется пища, дающая им энергию для жизни, — неперепревшая органика и запасенная в ее ядрах хлорофилла огромная энергия солнца, которой в гумусе не более 20%, поскольку микроорганизмы почвы и дождевые черви уже использовали 80% этой энергии, поедая и перерабатывая неперепревшую органику.

Гумус энергетически почти инертен. Гумус может накапливать запасы питания, но сам он их не отдает. Многие опыты давно показали: гумус — скорее свидетель плодородия, нежели его причина. Его биохимическая активность очень мала, микробами он почти не разлагается, в органическом круговороте практически не участвует и на урожай прямо не влияет.

Разложение органики идет в сотни раз быстрее минерализации гумуса. И растения непрерывно получают при этом все необходимое питание непосредственно из гниющей органики. Поэтому перепревающая прямо на грядках органика гораздо полезнее для растений, нежели уже перепревшая — то есть гумус.

Именно сам процесс этого разложения органики и есть наилучшие условия для роста и продуктивности растений. Но в нас прочно засело ошибочное мнение о том, что сначала надо годика этак три дать навозу и органике перегнить, а потом уже вносить эту инертную массу на грядки под растения.

Однако нас интересует не само по себе плодородие почв, что принято оценивать количеством содержащегося в нем гумуса, а что это плодородие нам дает, то есть в конечном счете урожайность. И получается, что урожайность выше на неперепревшей органике, чем на уже перепревшей, то есть на гумусе.

Источник