Удельная поверхность

Под удельной поверхностью понимают суммарную поверхность всех частиц почвы. Общая удельная поверхность включает внешнюю и внутреннюю.

Внешняя поверхность обусловлена геометрической неоднородностью поверхности почвенных частиц, проявляющейся в наличии выступов и изломов, а также различных полостей и трещин, глубина которых меньше их ширины. Внутренняя поверхность включает поверхности стенок всех трещин и полостей, глубина которых больше их ширины, но преимущественно обусловлена поверхностью межпакетных пространств минералов с расширяющейся кристаллической решеткой.

Удельная поверхность играет важную роль в формировании почвенного плодородия, поскольку многие процессы, протекающие в почвах, во многом обусловлены величиной и свойствами поверхности их твердой фазы, её геометрической и энергетической неоднородностью. Поверхность почвенных частиц — это место взаимодействия почвы с корнями растений и микроорганизмами. С величиной и качеством удельной поверхности почвенных частиц связаны явления поглощения минеральных и органических веществ, газов, парообразной и жидкой влаги, характер миграционных процессов, физические и технологические свойства.

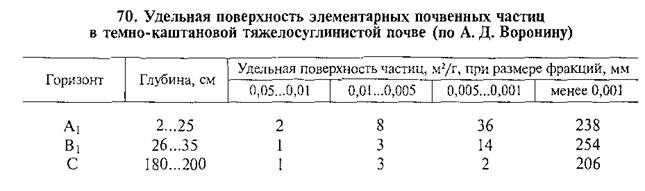

Величина удельной поверхности зависит от степени дисперсности почвенных частиц (табл. 70).

Дезинтеграция или диспергирование компонентов твердой фазы почвы сопровождается переходом ее в более активное состояние, поскольку увеличивается общая поверхность твердой фазы в единице ее массы или объема, а вместе с ней возрастает и поверхностная энергия. Это способствует более активному взаимодействию почвы с окружающей средой. Поэтому наблюдается довольно тесная взаимосвязь между удельной поверхностью почв и их гранулометрическим составом. Чем тяжелее гранулометрический состав почвы, тем выше величина удельной поверхности.

Сильно влияет на величину удельной поверхности и минералогический состав почвы. Так, у каолинита, имеющего нерасширяющуюся кристаллическую решетку, общая удельная поверхность составляет 10 м 2 /г. У минералов с подвижной кристаллической решеткой общая удельная поверхность благодаря наличию внутренней поверхности гораздо выше и доходит у вермикулита до 400 м 2 /г, у смектитов — до 800 м 2 /г. Большую величину удельной поверхности имеют аллофаны (700-900 м 2 /г).

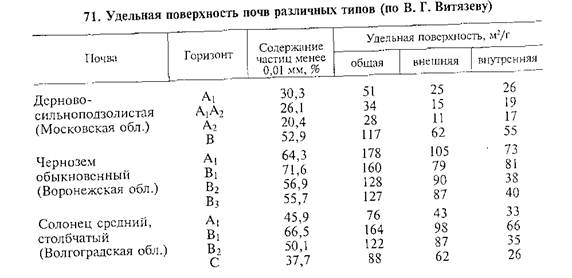

Почвы различных типов заметно отличаются друг от друга величиной удельной поверхности. Она изменяется и в пределах профиля отдельно взятой почвы (табл. 71).

Процесс почвообразования, сопровождающийся элювиально-иллювиальным перераспределением компонентов твердой фазы почвы, приводит к такому же изменению величины удельной поверхности в пределах почвенного профиля. Это отчетливо проявляется в солонце и дерново-подзолистой почве. Гумусовоаккуму- лятивный процесс, свойственный черноземам, ведет к увеличению удельной поверхности в верхних горизонтах почвы. Удельная поверхность возрастает и при развитии оглеения, тогда как при подзолообразовательном процессе ее величина снижается, особенно резко в оподзоленных горизонтах.

Показатели удельной поверхности используют для качественной оценки почвенных новообразований, особенно органо-минеральной природы, быстрого ориентировочного определения содержания минералов с разбухающей кристалличес-кой решеткой, для расчета давления почвенной влаги. С помощью этих показателей можно получить представление об особенностях почвообразовательного процесса и степени однородности почвенного профиля.

Источник

Физические свойства почвы — Physical properties of soil

Эти физические свойства почвы , в порядке убывания важности для экосистемных услуг , таких как производство сельскохозяйственных культур , являются текстура , структура , насыпная плотность , пористость , последовательность, температура, цвет и сопротивление . Текстура почвы определяется относительной долей трех видов минеральных частиц почвы, называемых почвенными частями: песка , ила и глины . В следующем более крупном масштабе почвенные структуры, называемые гусеницами или, чаще всего, почвенными агрегатами , создаются из почвы, отделяющейся, когда оксиды железа , карбонаты , глина, кремнезем и гумус покрывают частицы и заставляют их прилипать к более крупным, относительно стабильным вторичным структурам. Объемная плотность почвы , определяемая при стандартных условиях влажности, является оценкой уплотнения почвы . Пористость почвы состоит из пустой части объема почвы, которая занята газами или водой. Консистенция почвы — это способность почвенных материалов склеиваться. Температура и цвет почвы самоопределяются. Удельное сопротивление относится к сопротивлению прохождению электрического тока и влияет на скорость коррозии металлических и бетонных конструкций, закопанных в почву. Эти свойства меняются по глубине профиля почвы, то есть по горизонтам почвы . Большинство этих свойств определяют аэрацию почвы и способность воды проникать в нее и удерживаться в ней.

| Собственность / поведение | Песок | Ил | Глина |

|---|---|---|---|

| Водоудерживающая способность | Низкий | От среднего до высокого | Высокий |

| Аэрация | Хороший | Середина | Бедных |

| Скорость дренажа | Высокий | От медленного до среднего | Очень медленно |

| Уровень органического вещества почвы | Низкий | От среднего до высокого | От высокого до среднего |

| Разложение органического вещества | Стремительный | Середина | Медленный |

| Разминка весной | Стремительный | Умеренный | Медленный |

| Компактность | Низкий | Середина | Высокий |

| Восприимчивость к ветровой эрозии | Умеренный (высокий для мелкого песка) | Высокий | Низкий |

| Восприимчивость к водной эрозии | Низкая (кроме мелкого песка) | Высокий | Низкий, если агрегированный, в противном случае высокий |

| Возможность усадки / набухания | Очень низко | Низкий | От умеренного до очень высокого |

| Герметизация прудов, дамб и полигонов | Бедных | Бедных | Хороший |

| Пригодность для обработки почвы после дождя | Хороший | Середина | Бедных |

| Потенциал вымывания загрязнителей | Высокий | Середина | Низкий (если не треснутый) |

| Способность хранить питательные вещества для растений | Бедных | От среднего до высокого | Высокий |

| Устойчивость к изменению pH | Низкий | Середина | Высокий |

СОДЕРЖАНИЕ

Текстура

Минеральные компоненты почвы — песок , ил и глина , и их относительные пропорции определяют структуру почвы. Свойства, на которые влияет текстура почвы, включают пористость , проницаемость , инфильтрацию , скорость усадочного набухания , водоудерживающую способность и подверженность эрозии. В проиллюстрированном треугольнике классификации текстуры Министерства сельского хозяйства США единственная почва, в которой не преобладают ни песок, ни ил, ни глина, называется суглинком . В то время как даже чистый песок, ил или глина могут считаться почвой, с точки зрения обычного сельского хозяйства суглинистая почва с небольшим количеством органического материала считается «идеальной», поскольку удобрения или навоз в настоящее время используются для уменьшения потерь питательных веществ из-за урожайность в долгосрочной перспективе. Минеральные составляющие суглинистой почвы могут включать 40% песка, 40% ила и остальное 20% глины по весу. Текстура почвы влияет на поведение почвы, в частности, на ее способность удерживать питательные вещества (например, емкость катионного обмена ) и воду .

Песок и болотный продукты физического и химического выветривания из материнской породы ; С другой стороны, глина чаще всего является продуктом осаждения растворенной материнской породы в качестве вторичного минерала, за исключением случаев, когда она образовалась в результате выветривания слюды . Именно отношение площади поверхности к объему ( удельная площадь поверхности ) частиц почвы и несбалансированные электрические заряды ионов в составе тех, которые определяют их роль в плодородии почвы, измеряемой ее емкостью катионного обмена . Наименее активен песок, имеющий наименьшую удельную поверхность, за ним следует ил; глина самая активная. Самым большим преимуществом песка для почвы является то, что он сопротивляется уплотнению и увеличивает пористость почвы, хотя это свойство относится только к чистому песку, а не к песку, смешанному с более мелкими минералами, которые заполняют пустоты между песчинками. Ил минералогически похож на песок, но с его более высокой удельной поверхностью он более химически и физически активен, чем песок. Но именно глинистость почвы с ее очень высокой удельной поверхностью и, как правило, большим количеством отрицательных зарядов придает почве высокую способность удерживать воду и питательные вещества. Глинистые почвы также противостоят ветровой и водной эрозии лучше, чем илистые и песчаные почвы, поскольку частицы плотно сцепляются друг с другом, и это оказывает сильное смягчающее действие органического вещества.

Песок — самый устойчивый из минеральных компонентов почвы; он состоит из обломков породы, в основном частиц кварца , размером от 2,0 до 0,05 мм (от 0,0787 до 0,0020 дюйма) в диаметре. Размер ила варьируется от 0,05 до 0,002 мм (от 0,001969 до 7,9 × 10 -5 дюймов ). Глина не может быть разделена с помощью оптических микроскопов, поскольку ее частицы имеют диаметр 0,002 мм (7,9 × 10 -5 дюйма) или меньше, а толщину всего 10 ангстрем (10 -10 м). В почвах средней текстуры глина часто смывается вниз через почвенный профиль (процесс, называемый элювиацией ) и накапливается в подпочве (процесс, называемый иллювиацией ). Нет четкой взаимосвязи между размером минеральных компонентов почвы и их минералогической природой: частицы песка и ила могут быть как известковыми, так и кремнистыми , в то время как текстурная глина (0,002 мм (7,9 × 10 -5 дюймов )) может быть очень мелкой. частицы кварца, а также многослойные вторичные минералы. Таким образом, минеральные компоненты почвы, принадлежащие к данному классу текстуры, могут иметь общие свойства, связанные с их удельной площадью поверхности (например, удержание влаги ), но не те, которые связаны с их химическим составом (например, способность к катионообмену ).

Компоненты почвы размером более 2,0 мм (0,079 дюйма) классифицируются как камни и гравий и удаляются до определения процентного содержания остальных компонентов и текстурного класса почвы, но включаются в название. Например, супесчаная почва с 20% гравия будет называться гравийно-супесчаной.

Когда органический компонент почвы является значительным, почва называется органической почвой, а не минеральной почвой. Почва называется органической, если:

- Минеральная фракция составляет 0% глины, а органическое вещество 20% или более.

- Минеральная фракция составляет от 0% до 50% глины, а органическое вещество составляет от 20% до 30%.

- Минеральная фракция составляет 50% или более глины и 30% органических веществ и более.

Состав

Слипание текстурных компонентов почвы, состоящих из песка, ила и глины, вызывает образование агрегатов, а дальнейшее объединение этих агрегатов в более крупные агрегаты создает почвенные структуры, называемые педами (сокращение от слова педолит ). Адгезия текстурных компонентов почвы органическими веществами, оксидами железа, карбонатами, глинами и кремнеземом, разрушение этих агрегатов из-за расширения-сжатия, вызванного циклами замораживания-оттаивания и смачивания-сушки, а также накопление агрегатов почвой. животные, микробные колонии и кончики корней придают почве четкие геометрические формы. Пешеходы превращаются в блоки различной формы, размера и степени развития. Однако почвенный ком — это не пед, а, скорее, масса почвы, возникшая в результате механического нарушения почвы, такого как обработка почвы . Структура почвы влияет на аэрацию , движение воды, теплопроводность, рост корней растений и устойчивость к эрозии. Вода, в свою очередь, оказывает сильное влияние на структуру почвы, непосредственно через растворение и осаждение минералов, механическое разрушение агрегатов ( гашение ) и косвенно, способствуя росту растений, животных и микробов.

Структура почвы часто дает ключ к разгадке ее текстуры, содержания органических веществ, биологической активности, эволюции почвы в прошлом, использования человеком, а также химических и минералогических условий, в которых образовалась почва. Хотя текстура определяется минеральным компонентом почвы и является врожденным свойством почвы, которое не меняется в результате сельскохозяйственной деятельности, структура почвы может быть улучшена или разрушена путем выбора и выбора времени ведения сельского хозяйства.

Структурные классы почвы:

- Типы: Форма и расположение педалей

- Platy: Пески сплющены друг над другом толщиной 1–10 мм. Встречается в горизонте А лесных почв и озерных отложений.

- Призматические и столбчатые: призматические ступени длинные по вертикали, 10–100 мм в ширину. Призматические педали имеют плоскую вершину, столбчатые педали — закругленную вершину. Имеет тенденцию формироваться в горизонте B в почве с высоким содержанием натрия, где скопилась глина.

- Угловые и субугловые: Блочные педали представляют собой несовершенные кубы размером 5–50 мм, угловые с острыми краями, субугловые с закругленными краями. Имеет тенденцию формироваться в горизонте B, где скопилась глина, и указывает на плохое проникновение воды.

- Гранулированный и крошечный: сферические ступени из многогранников размером 1–10 мм, часто встречающиеся в горизонте А в присутствии органического материала. Пески из крошки более пористые и считаются идеальными.

- Классы: Размер педалей, диапазоны которых зависят от вышеуказанного типа.

- Очень мелкие или очень тонкие: пластинчатые и сферические 50 мм блочно; > 100 мм призматическая.

- Степени: это мера степени развития или цементирования педалей, которая приводит к их прочности и устойчивости.

- Слабая: слабая цементация позволяет слоям грунта распасться на три текстурных компонента: песок, ил и глину.

- Умеренный: Пески не различимы в ненарушенной почве, но при удалении они распадаются на агрегаты, некоторые сломанные агрегаты и небольшой неагрегированный материал. Это считается идеальным.

- Сильный: педали отчетливы до того, как их сняли с профиля, и они не ломаются легко.

- Бесструктурный: почва полностью зацементирована в одну большую массу, например, глиняные плиты, или вообще без цемента, например, с песком.

В самом крупном масштабе силы, формирующие структуру почвы, возникают в результате набухания и усадки, которые первоначально имеют тенденцию действовать горизонтально, вызывая вертикально ориентированные призматические ступени. Этот механический процесс в основном иллюстрируется при разработке вертисолей . Глинистая почва из-за разной скорости высыхания по отношению к поверхности вызывает горизонтальные трещины, превращая колонны в глыбы. Корни, грызуны, черви и циклы замораживания-оттаивания еще больше разбивают гусеницы на более мелкие гусеницы более или менее сферической формы.

В меньшем масштабе корни растений расширяются в пустоты ( макропоры ) и удаляют воду, вызывая увеличение макропористости и уменьшение микропористости , тем самым уменьшая размер агрегатов. В то же время корневые волоски и гифы грибов создают микроскопические туннели, которые разрушают педы.

В еще меньших масштабах агрегация почвы продолжается, поскольку бактерии и грибы выделяют липкие полисахариды, которые связывают почву в более мелкие пешеходы. Добавление необработанного органического вещества, которым питаются бактерии и грибы, способствует формированию этой желательной структуры почвы.

В самом низком масштабе химический состав почвы влияет на агрегацию или распространение частиц почвы. Частицы глины содержат поливалентные катионы, которые придают поверхностям слоев глины локализованные отрицательные заряды. В то же время края пластин глины имеют небольшой положительный заряд, что позволяет краям прилипать к отрицательным зарядам на гранях других частиц глины или флокулироваться (образовывать сгустки). С другой стороны, когда одновалентные ионы, такие как натрий, вторгаются и вытесняют поливалентные катионы, они ослабляют положительные заряды на краях, в то время как отрицательные поверхностные заряды относительно усиливаются. Это оставляет отрицательный заряд на глиняных поверхностях, который отталкивает другую глину, заставляя частицы раздвигаться и тем самым дефлоккулируя глиняные суспензии. В результате глина рассеивается и оседает в пустотах между педалями, заставляя их закрыться. Таким образом разрушается открытая структура почвы, и почва становится непроницаемой для воздуха и воды. Такая натриевая почва (также называемая халинной почвой) имеет тенденцию к образованию столбчатых грунтов у поверхности.

Плотность

| Обработка и идентификация почвы | Насыпная плотность (г / см 3 ) | Поровое пространство (%) |

|---|---|---|

| Обработанная поверхностная почва хлопкового поля | 1.3 | 51 |

| Засоренные междурядья в местах прохождения колес по поверхности | 1,67 | 37 |

| Дорожный поддон глубиной 25 см | 1,7 | 36 |

| Ненарушенная почва под проезжей частью, суглинок | 1.5 | 43 год |

| Скалистая илистая суглинистая почва под осиновым лесом | 1,62 | 40 |

| Суглинистая песчаная поверхностная почва | 1.5 | 43 год |

| Разложившийся торф | 0,55 | 65 |

Плотность частиц почвы обычно составляет от 2,60 до 2,75 грамма на см 3 и обычно не меняется для данной почвы. Плотность частиц почвы ниже для почв с высоким содержанием органических веществ и выше для почв с высоким содержанием оксидов железа. Насыпная плотность почвы равна сухой массе почвы, деленной на ее объем; т. е. включает воздушное пространство и органические материалы почвенного объема. Таким образом, объемная плотность почвы всегда меньше плотности частиц почвы и является хорошим показателем уплотнения почвы. Насыпная плотность почвы из окультуренного суглинка составляет от 1,1 до 1,4 г / см 3 (для сравнения вода — 1,0 г / см 3 ). В отличие от плотности частиц, объемная плотность почвы сильно варьируется для данной почвы, с сильной причинно-следственной связью с биологической активностью почвы и стратегиями управления. Однако было показано, что в зависимости от вида и размера их агрегатов (фекалий) дождевые черви могут увеличивать или уменьшать объемную плотность почвы. Сама по себе более низкая объемная плотность не указывает на пригодность для роста растений из-за мешающего влияния текстуры и структуры почвы. Высокая насыпная плотность указывает либо на уплотнение грунта, либо на смесь классов текстуры грунта, в которой мелкие частицы заполняют пустоты между более крупными частицами. Отсюда положительная корреляция между фрактальной размерностью почвы, рассматриваемой как пористая среда , и ее насыпной плотностью, что объясняет плохую гидравлическую проводимость илистого суглинка при отсутствии фаунистической структуры.

Пористость

Поровое пространство — это та часть основного объема почвы, которая не занята ни минеральными, ни органическими веществами, но представляет собой открытое пространство, занятое газами или водой. В продуктивной почве со средней текстурой общее поровое пространство обычно составляет около 50% от объема почвы. Размер пор значительно варьируется; мельчайшие поры ( скрытопоры ; 75 мкм ) обычно заполнены воздухом, когда почва загружена в поле .

Текстура почвы определяет общий объем мельчайших пор; глинистые почвы имеют меньшие поры, но больше общего порового пространства, чем пески, несмотря на гораздо более низкую проницаемость . Структура почвы оказывает сильное влияние на более крупные поры, которые влияют на аэрацию почвы, проникновение воды и дренаж. Обработка почвы имеет краткосрочное преимущество в виде временного увеличения количества пор наибольшего размера, но они могут быстро разрушаться из-за разрушения скоплений почвы.

Распределение пор по размеру влияет на способность растений и других организмов получать доступ к воде и кислороду; большие сплошные поры обеспечивают быструю передачу воздуха, воды и растворенных питательных веществ через почву, а маленькие поры хранят воду между дождями или поливом. Изменение размера пор также разделяет поровое пространство почвы на части, так что многие микробные и фаунистические организмы не находятся в прямой конкуренции друг с другом, что может объяснить не только большое количество присутствующих видов, но и тот факт, что функционально избыточные организмы (организмы с одинаковыми экологическими характеристиками) ниша) могут сосуществовать в одной почве.

Последовательность

Консистенция — это способность почвы прилипать к себе или другим объектам ( сцепление и сцепление соответственно) и ее способность противостоять деформации и разрыву. Это приблизительное использование для прогнозирования проблем возделывания и проектирования фундаментов. Консистенция измеряется при трех условиях влажности: сухой, влажный и влажный. В этих условиях качество консистенции зависит от содержания глины. Во влажном состоянии оцениваются два качества: липкость и пластичность. Устойчивость грунта к дроблению и крошению оценивается в сухом состоянии путем растирания образца. Его устойчивость к силам сдвига оценивается во влажном состоянии по давлению большого пальца и пальца. Кроме того, цементированная консистенция зависит от цементации веществами, отличными от глины, такими как карбонат кальция, кремнезем, оксиды и соли; влажность мало влияет на его оценку. Показатели консистенции граничат с субъективностью по сравнению с другими показателями, такими как pH, поскольку они используют кажущееся ощущение почвы в этих состояниях.

Термины, используемые для описания консистенции почвы при трех состояниях влажности, и последнее, на которое не влияет количество влаги, следующие:

- Консистенция сухой почвы: рыхлая, мягкая, слегка твердая, твердая, очень твердая, чрезвычайно твердая.

- Консистенция влажной почвы: рыхлая, очень рыхлая, рыхлая, твердая, очень твердая, чрезвычайно твердая.

- Консистенция влажной почвы: нелипкая, слегка липкая, липкая, очень липкая; непластичный, слегка пластичный, пластиковый, очень пластичный

- Консистенция цементированного грунта: слабосцементированный, сильно цементированный, уплотненный (для разрушения требуются удары молотком)

Консистенция почвы полезна при оценке способности почвы поддерживать здания и дороги. Более точные измерения прочности почвы часто производятся до начала строительства.

Температура

Температура почвы зависит от отношения поглощенной энергии к потерянной. Температура почвы составляет от -20 до 60 ° C, а средняя годовая температура составляет от -10 до 26 ° C в зависимости от биомов . Температура почвы регулирует прорастание семян , нарушение покоя семян , рост растений и корней, а также доступность питательных веществ . Температура почвы имеет важные сезонные, месячные и суточные колебания, причем колебания температуры почвы значительно ниже с увеличением глубины почвы. Сильное мульчирование (тип почвенного покрова) может замедлить прогревание почвы летом и, в то же время, уменьшить колебания температуры поверхности.

Чаще всего сельскохозяйственная деятельность должна адаптироваться к температуре почвы за счет:

- максимизация всхожести и роста за счет времени посадки (также определяется фотопериодом )

- оптимизация использования безводного аммиака за счет внесения в почву при температуре ниже 10 ° C (50 ° F)

- предотвращение пучения и оттаивания из-за заморозков от повреждения низкорослых культур

- предотвращение повреждения желаемой структуры почвы из-за промерзания насыщенных почв

- улучшение усвоения фосфора растениями

Температуру почвы можно повысить, высушив ее или используя прозрачную пластиковую мульчу. Органическая мульча замедляет прогревание почвы.

На температуру почвы влияют различные факторы, такие как содержание воды, цвет и рельеф почвы (уклон, ориентация и высота) и почвенный покров (затенение и изоляция), а также температура воздуха. Цвет напочвенного покрова и его изоляционные свойства сильно влияют на температуру почвы. Более белая почва, как правило, имеет более высокое альбедо, чем более черный почвенный покров, что побуждает более белые почвы иметь более низкую температуру почвы. Удельная теплоемкость почвы является энергией , необходимой для повышения температуры почвы на 1 ° С. Удельная теплоемкость почвы увеличивается с увеличением содержания воды, поскольку теплоемкость воды выше, чем у сухой почвы. Удельная теплоемкость чистой воды составляет

1 калория на грамм, удельная теплоемкость сухой почвы составляет

0,2 калории на грамм, следовательно, удельная теплоемкость влажной почвы составляет от

0,2 до 1 калории на грамм (от 0,8 до 4,2 кДж на килограмм). . Кроме того, для испарения воды требуется огромная энергия (

584 кал / г или 2442 кДж / кг при 25 ℃) (известная как теплота испарения ). Таким образом, влажная почва обычно нагревается медленнее, чем сухая — влажная поверхностная почва обычно на 3–6 ° C холоднее, чем сухая.

Тепловой поток почвы означает скорость, с которой тепловая энергия проходит через почву в ответ на разницу температур между двумя точками почвы. Плотность теплового потока — это количество энергии, которое проходит через почву на единицу площади в единицу времени и имеет как величину, так и направление. Для простого случая теплопроводности в или из почвы в вертикальном направлении, которое наиболее часто применимо, плотность теплового потока равна:

q Икс знак равно — k δ Т δ Икс <\ displaystyle q_

q <\ displaystyle q>

Тепловой поток направлен в направлении, противоположном градиенту температуры, отсюда знак минус. Другими словами, если температура поверхности выше, чем на глубине x, отрицательный знак приведет к положительному значению теплового потока q, который интерпретируется как тепло, проводимое в почву.

| Составная часть | Теплопроводность (Вт · м-1 · К-1) |

|---|---|

| Кварцевый | 8,8 |

| Глина | 2,9 |

| Органическая материя | 0,25 |

| Воды | 0,57 |

| Лед | 2,4 |

| Воздух | 0,025 |

| Сухая почва | 0,2-0,4 |

| Мокрый грунт | 1–3 |

Температура почвы важна для выживания и раннего роста рассады . Температура почвы влияет на анатомо-морфологический характер корневой системы. Все физические, химические и биологические процессы в почве и корнях страдают, в частности, из-за повышенной вязкости воды и протоплазмы при низких температурах. В целом, климат, который не препятствует выживанию и росту ели белой над землей, достаточно благоприятен для обеспечения температуры почвы, способной поддерживать корневую систему ели белой. В некоторых северо-западных частях ареала ель белая встречается на участках вечной мерзлоты, и, хотя молодые недревесные корни хвойных деревьев могут иметь небольшую устойчивость к замерзанию, корневая система ели белой в контейнерах не пострадала от воздействия температуры от 5 до 20 ° C.

Оптимальные температуры для роста корней деревьев составляют от 10 ° C до 25 ° C в целом и для ели в частности. В 2-недельных проростках ели белой, которые затем выращивали в течение 6 недель в почве при температурах 15 ° C, 19 ° C, 23 ° C, 27 ° C и 31 ° C; высота побега, сухой вес побега, диаметр стебля, глубина проникновения корня, объем корня и сухой вес корня достигли максимальных значений при 19 ° C.

Однако, в то время как сильная положительная взаимосвязь между температурой почвы (от 5 ° C до 25 ° C) и ростом была обнаружена у дрожащей осины и тополя бальзамического , белые и другие виды елей практически не изменились в росте с повышением температуры почвы. Такая нечувствительность к низким температурам почвы может быть обычным явлением среди ряда хвойных деревьев западной и северной окраины.

Температура почвы повышается во всем мире под влиянием современного глобального потепления климата , при этом существуют противоположные взгляды на ожидаемые последствия для улавливания и хранения углерода и петли обратной связи с изменением климата. Большинство угроз связаны с таянием вечной мерзлоты и сопутствующими эффектами на сокращение запасов углерода и коллапс экосистемы .

Цвет почвы часто является первым впечатлением при просмотре почвы. Особенно заметны яркие цвета и контрастные узоры. Красная река Юга несет отстой эрозию от обширной красновата почвы , как Порт Silt суглинок в Оклахоме. Хуанхэ в Китае носит желтый осадок от эрозии лессовых почв. Моллисоли на Великих равнинах Северной Америки затемнены и обогащены органическими веществами. Подсоли в бореальных лесах имеют очень контрастные слои из-за кислотности и выщелачивания.

Как правило, цвет определяется содержанием органических веществ, условиями дренажа и степенью окисления. Цвет почвы, хотя и легко различимый, мало используется для прогнозирования характеристик почвы. Он используется для различения границ горизонтов в почвенном профиле, определения происхождения материнского материала почвы , в качестве показателя влажности и заболоченности , а также в качестве качественного средства измерения содержания органических веществ , оксидов железа и глины в почвах. Цвет записывается в системе цветов Манселла как, например, 10YR3 / 4 Dusky Red , с 10YR как оттенок , 3 как значение и 4 как цветность . Параметры цвета Манселла (оттенок, значение и цветность) могут быть усреднены по образцам и рассматриваться как количественные параметры, демонстрирующие значительную корреляцию с различными свойствами почвы и растительности.

На цвет почвы в первую очередь влияет минералогия почвы. Многие цвета почвы обусловлены различными минералами железа. Развитие и распространение цвета в почвенном профиле является результатом химического и биологического выветривания, особенно окислительно-восстановительных реакций. Как основные минералы в почвенном материале, почвенном материале, погоде, элементы объединяются в новые и красочные соединения . Железо образует вторичные минералы желтого или красного цвета, органическое вещество разлагается на черные и коричневые гуминовые соединения, а марганец и сера могут образовывать черные минеральные отложения. Эти пигменты могут создавать различные цветовые узоры в почве. Аэробные условия вызывают однородные или постепенные изменения цвета, в то время как сокращение среды ( анаэробные ) приводит к быстрому цветопередаче со сложными пятнистыми узорами и точками концентрации цвета.

Удельное сопротивление

Почва сопротивление является мерой способности почвы для замедления проводимости в качестве электрического тока . Удельное электрическое сопротивление почвы может влиять на скорость гальванической коррозии металлических конструкций, контактирующих с почвой. Более высокое содержание влаги или повышенная концентрация электролита могут снизить удельное сопротивление и увеличить проводимость, тем самым увеличивая скорость коррозии. Значения удельного сопротивления почвы обычно колеблются от 1 до 100000 Ом · м, причем экстремальные значения относятся к засоленным почвам и сухим почвам, покрывающим кристаллические породы, соответственно.

Источник