Плотность карпа при выращивании

Смешанная посадка и добавочные рыбы в карповом прудовом хозяйстве

Основной объект прудовой культуры — карп — на втором году жизни питается главным образом донной пищей, личинками насекомых и малощетинковыми червями, причем и эта пища используется им далеко не полностью. При установленном нормативами приросте и нормальной посадке на втором году жизни карп использует относительно небольшую часть от общего количества естественной пищи, находящейся в пруду. Более полное использование пищевых запасов пруда при монокультуре связано с увеличением плотности посадки карпа, а это приводит к уменьшению индивидуальной массы и, следовательно, к ухудшению товарных качеств выращиваемой рыбы.

Чтобы увеличить естественную рыбопродуктивность карпового пруда за счет более интенсивного использования рыбой естественной пищевой базы без ухудшения товарных качеств выращиваемой рыбы, в карповом хозяйстве применяют смешанную посадку и посадку добавочных рыб.

Смешанной посадкой называют посадку в один пруд карпов различного возраста. Наиболее часто применяется посадка к годовикам карпа в нагульные пруды мальков. Такое сочетание основывается на различии в питании карпов различных возрастных групп. Молодь карпа потребляет в основном планктонные и зарослевые формы, а двухлетки — бентосные. Следовательно, выращивание в одном пруду карпов двух возрастных групп позволяет полнее использовать его пищевые запасы.

Соотношение возрастных групп карпа зависит от особенностей пруда, в котором эти группы выращиваются. В нагульный пруд с хорошо развитой береговой зоной можно посадить больше мальков, чем в пруд той же площади, но более глубокий, с небольшим количеством подводной растительности.

Смешанную посадку в нагульные пруды рекомендуется производить из расчета на одного годовика 10-14 мальков, что увеличивает рыбопродуктивность на 35-40%.

Посадку в один пруд рыб разных видов называют смешанно-видовой посадкой, или посадкой добавочных рыб. Использование одного пруда для выращивания нескольких видов рыб основано на различном характере питания культивируемых видов. Это дает возможность увеличить выход продукции с единицы площади за счет более полного использования естественных пищевых ресурсов пруда и расширить ассортимент товарной продукции при относительно небольшом увеличении дополнительных затрат.

B настоящее время разработаны методы разведения нескольких видов рыб, подобранных по их биологии и характеру питания, выращивание которых совместно с карпом позволяет получить больше продукции за счет пищи, развивающейся в пруду.

Наиболее часто разводят совместно с карпом серебристого карася, который в значительной степени питается зоопланктоном. Он потребляет также синезеленые водоросли и детрит. За счет посадки годовиков серебристого карася в нагульные карповые пруды рыбопродуктивность прудов увеличивается на 20-50% от рыбопродуктивности при монокультуре карпа. Серебристый карась — относительно быстрорастущая рыба: за первый год он достигает массы 15-20 г, за второй — 150-200 г, за третий — 350-400 г. Характерна для него и высокая выживаемость: выход двухлетков составляет 90%, трехлетков — 95%.

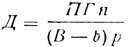

Величину посадки серебристого карася и других мирных рыб в карповый пруд можно определить по формуле

где Д — величина посадки добавочной рыбы;

П — естественная рыбопродуктивность труда по карпу, кг/га;

n — повышение естественной рыбопродуктивности за счет посадки добавочных рыб, %;

В — планируемая масса добавочных рыб к осени, кг;

b — масса добавочных рыб при посадке, кг;

р — выход добавочных рыб, в % от посадки;

Г — площадь пруда, га.

Выращивание сеголетков серебристого карася целесообразнее проводить в выростных прудах при монокультуре. Применяя уплотненную посадку и кормление, с одного гектара водной площади можно получить до 100 тыс. сеголетков серебристого карася средней массой 15 г. Не следует допускать нерест серебристого карася в нагульных карповых прудах, так как это может привести к перенаселению пруда и замедлению роста карпов.

Совместно с карпом можно разводить и линя. Повышение рыбопродуктивности в этом случае обеспечивается за счет использования карпом и линем различных биотопов: линь использует преимущественно биоценозы зарослей с заиленным дном, карп предпочитает открытые части пруда. Растет линь медленнее карпа. На втором году жизни лини достигают массы 80-420 г, отход составляет 2,5-5% от посадки годовиков, а рыбопродуктивность за счет посадки линей-годовиков увеличивается на 19-20% без снижения индивидуального прироста карпа. На третьем году жизни средняя масса линей составляет 200-300 г, отход за третье лето — 2-5%, рыбопродуктивность повышается на 13-45% от рыбопродуктивности по карпу.

Получение посадочного материала — линей-годовиков — можно организовать почти во всех хозяйствах, имеющих небольшие по площади и непромерзающие до дна пруды, причем такой пруд можно использовать для нереста линей, выращивания и зимовки их потомства. С этой целью в него сажают линей-производителей из расчета на 1 га 4-5 самок массой 700-800 г и такое же количество самцов. После первого нереста линей-производителей вылавливают, используя для этой цели верши, мережи или другие ставные орудия лова, и пересаживают в другой пруд. Полученная из икры первой порции нереста молодь вылавливается с помощью рыбоуловителя весной следующего года и помещается в пруды для совместного выращивания с карпом. Без подкормки рыбы с 1 га обычно получают 30-40 тыс. линей-годовиков.

Значительного повышения выхода продукции из рыбоводных прудов можно достичь путем совместного выращивания с карпом растительноядных рыб — белого амура и толстолобиков.

Белый амур питается наземной и водной растительностью. При разведении его в прудах вовлекается в круговорот биогенных элементов и водная растительность. В результате довольно быстрого разложения помета белого амура под действием нитрифицирующих бактерий в воду поступает значительное количество соединений азота, на базе которых развивается фитопланктон, потребляемый зоопланктоном, а также белым толстолобиком. Таким образом, при разведении в прудах растительноядных рыб создаются лучшие условия для планктонофагов. Сеголетков растительноядных рыб лучше выращивать вместе с сеголетками карпа. Для этой цели следует использовать небольшие (3-5 га), хорошо спланированные выростные пруды.

Дополнительно к карпу без уменьшения плотности посадки карпа на 1 га выростного пруда можно посадить л о 30-50 тыс. личинок в центральных районах и по 60-100 тыс. личинок в южных районах СССР. Выход сеголетков обычно составляет 50% от посадки. Средняя масса сеголетков к осени составляет 15-20 г в центральных районах и 20-30 г в южных районах.

Выращивание двухлетков растительноядных рыб производится в нагульных прудах совместно с карпом. В настоящее время приняты следующие показатели продуктивности для двухлетков растительноядных рыб: в центральных районах СССР — 3-5 ц/га, причем из них 1-2 ц/га дает белый амур, 2-3 ц/га — белый и пестрый толстолобики. В южных районах прирост растительноядных рыб составляет 6-10 ц/га, причем из них 1-2 ц/га дает белый амур и 5-9 ц/га — толстолобики. В средней полосе преимущественно выращивается пестрый толстолобик, в южных районах соотношение в посадке белого и пестрого толстолобиков 1:1.

Среднюю массу двухлетков белого амура и пестрого толстолобика можно принять в 300-400 г, белого толстолобика — не более 200 г в центральной полосе и 500-1000 г в южных районах. Выживаемость от годовиков до двухлетков — 90% от посадки.

Двухлетки амура и толстолобика массой по 200-300 г имеют относительно низкие товарные качества. Поэтому целесообразно выращивать их и в третье лето. Продуктивность по трехлеткам можно принять ту же, что и по двухлеткам. Средняя масса трехлетков: белого амура и пестрого толстолобика 700-1000 г, белого толстолобика — 500-600 г.

Повысить рыбопродуктивность нагульных карповых прудов можно путем разведения в них совместно с мирными рыбами хищных рыб — щуки, судака, радужной форели и др. Хищные рыбы поедают крупных беспозвоночных, которые являются конкурентами в питании мирных рыб. Поедая личинок стрекоз, водяных клопов, клещей, а также головастиков, лягушек, сорную рыбу, хищные рыбы как бы сохраняют значительное количество пищи для мирных рыб. Вот почему при совместном выращивании мирных и хищных рыб продуктивность за счет прироста мирных рыб повышается.

Чаще других рыб в карповые пруды подсаживают мальков щуки, причем добавочная посадка мальков щуки рекомендуется только в полностью спускные нагульные пруды. Мальков щуки можно получить как из искусственно оплодотворенной икры производителей, выловленных весной из естественных водоемов, так и от естественного нереста в прудах, причем последнее наиболее надежно.

Для создания собственного стада щук-производителей осенью отбирают сеголетков массой не менее 300 г и помещают в зимовальные пруды, предназначенные для карпов-производителей и ремонта. В этот же пруд подсаживают кормовую рыбу из расчета 1 кг кормовой рыбы на 1 кг массы щук. В качестве кормовой рыбы лучше использовать мелких карпов, карасей или плотву. К весне щуки прибавляют в массе на 20-26%.

В ряде нагульных прудов целесообразно разводить в качестве добавочной рыбы судака, за счет которого можно получить 40-50 кг/га дополнительной продукции.

Для получения посадочного материала хозяйство должно иметь свое стадо производителей. Нерест судака проводят в зимовальных прудах, для чего в пруду устанавливают гнезда — широкие, невысокие корзины, заполненные рогожей или капроновым волокном. После нереста корзину закрывают крышкой и перевозят в нагульный пруд, где и происходит развитие эмбрионов и рост молоди судака. Вылупившиеся личинки могут легко выходить через отверстие корзины. От одной пары судаков-производителей получают примерно 10 тыс. сеголетков до 50 г каждый. На второй год годовиков судака подсаживают к карпу из расчета 100 экз./га. К осени второго года судаки достигают массы 500 г при выходе до 90% от посадки.

Пруды для выращивания молоди судака должны быть глубокими — до 1,5 м, желательно большими, с хорошим кислородным режимом. При уменьшении содержания кислорода в воде прудов менее 4,5 мг/л личинки гибнут. Молодь судака можно выращивать и в выростных прудах. Обязательным условием для разведения судака должно быть наличие мелкой рыбы.

В нагульных карповых прудах, в которые летом поступает чистая вода из ключей или ручьев, при условии, что количество растворенного в воде кислорода не снижается менее 3 мг/л, в качестве добавочной рыбы можно разводить радужную форель. Норма посадки этой рыбы зависит от количества пищевых запасов в пруду, в частности от наличия и количества сорной рыбы. Если сорной рыбы нет, то посадка годовиков форели массой 15 г не должна превышать 180 экз./га.

При наличии сорной рыбы посадка увеличивается до 250-300 экз./га. Прирост двухлетков в этом случае составляет 150-200 г каждого при выходе 75-80% из небольших по площади прудов и 65-70% из больших.

В южных районах нашей страны в качестве добавочной рыбы с успехом можно использовать форелеокуня. Эта довольно быстрорастущая рыба может быть использована для совместного выращивания с карпом в выростных и в нагульных прудах, в которых будет поедать жуков, клопов, головастиков, лягушек и таким образом способствовать лучшему росту и большему выходу сеголетков карпа. При совместном выращивании с карпом сеголетки форелеокуня достигают массы 15-20 г, а на втором году жизни в нагульных прудах — 250 г. Количество годовиков форелеокуня для посадки в карповые пруды зависит от наличия сорной рыбы (верховки, пескарей, гольяна) и составляет 200-250 экз./га.

Источник

РАСЧЕТ НОРМ ПОСАДКИ РЫБЫ В ПРУДАХ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Плотность посадки рыбы в водоем во многом определяет количество рыбной продукции с единицы прудовой площади. В карповых хозяйствах молодь и товарная рыба могут выращиваться как на одной естественной пище, так и с дополнительным внесением специальных комбикормов, а также совместно с другими видами рыб. В любом варианте правильно выбранная норма посадки рыб в тот или иной пруд обеспечивает не только наибольшее количество рыбы, но и стандартную штучную массу. Плотность посадки зависит в значительной степени от естественной кормовой базы водоема.

При выращивании сеголетков карпа на естественной пище норму посадки рассчитывают по формуле:

где П – естественная рыбопродуктивность водоема по карпу кг/га.

Г– площадь пруда, га; В – массы сеголетки, кг; Р – выход сеголетков от посаженных личинок, %

В хозяйствах часто бывает сложно определить величину естественной рыбопродуктивности, поэтому можно пользоваться нормой 10 – 13 тыс. личинок на 1 га. В этом случае средняя масса сеголетка осенью составит 20 – 25 г. При выращивании сеголетков массой 40 – 50 г плотность посадки должна быть уменьшена до 4-5 тыс./га в зависимости от характеристик водоёма. Для получения сеголетков массой около 200 г плотность посадки личинок составляет 1 тыс/га.

Если сеголетков карпа выращивают с применением искусственного кормления, плотность посадки рассчитывают по формуле:

где К – количество корма, которое планируется скормить за лето, кг.

а – его кормовой коэффициент; остальные обозначения те же, что и вышеприведённой формуле.

В рыбоводной практике обычно пользуются зональными нормами посадки личинок в выростные пруды. Так, для первой рыбоводной зоны норма посадки личинок при их кормлении составляет 40-50 тыс/га.

При выращивании товарной рыбы только на одной естественной пище плотность посадки годовиков карпа рассчитывают по формуле:

где П – естественная рыбопродуктивность пруда по карпу, кг/га; Г– площадь водоёма, га; В – масса двухлетка, кг; в – масса годовика, кг; р –выход двухлетков от посаженных годовиков, %.

Если неизвестна естественная рыбопродуктивность, то на 1 га сажают 500-800 годовиков в зависимости от состояния водоёма (почва, глубина,зарастаемость).

При выращивании двухлетков карпа с кормлением плотность посадки годовиков рассчитывают по формуле:

где К –количество корма, которое предполагается скормить за лето, кг; а –кормовой коэффициент; остальные обозначения те же, что и в вышеприведённой формуле.

В практике рыбоводства плотность посадки годовиков в нагульные пруды определяют по зональным нормам. Так, в первой рыбоводной зоне рекомендуется сажать 3-5 тыс. годовиков на 1га. Количество корма определяют согласно посаженному количеству рыбы (см. работу 8).

При выращивании в монокультуре карп не полностью использует кормовую базу водоёма. На 2-м году жизни он потребляет только до 13-18% естественной пищи пруда. Это заставляет подсаживать в водоём к карпу других видов рыб, питающихся иной пищей.

В водоеме выделяют несколько групп кормовых для рыб организмов: фитопланктон, бентос, высшие водные растения, зоопланктон и животные организмы с хорошо развитыми органами передвижения (малоценная рыба, жуки, клопы, головастики и др.). Фитопланктоном питается белый толстолобик, зоопланктоном – пелядь и молодь карпа в первую половину вегетационного периода, бентосом – двухлетки карпа, карася, линя, высшими растениями – белый амур. Хищные рыбы питаются малоценной рыбой и другими животными.

Примером более интенсивного использования естественной пищи водоема является смешенная посадка, когда к годовикам карпа подсаживают мальков. Годовики и мальки питаются различной пищей, что способствует увеличению рыбной продукции из одного и того же водоема. Соотношение годовиков и мальков зависит от конкретных условий водоема. Рекомендуется подсаживать на 1 годовика (при плотности посадки в расчете на естественную пищу) не более 10 – 14 мальков. Смешанная посадка целесообразна в благополучных по заболеваниям хозяйствах, имеющих хорошие сортировочные рыбоуловители.

К карпу можно подсаживать серебристого карася и линя в возрасте двухлеток. Карась и линь питаются сходной с карпом пищей, но спектр их питания шире, и они обживают зарослевые участки водоема, которых избегает карп. При расчетах учитывают, что прибавка по карасю достигает 50% от естественной продуктивности по карпу, а по линю – до 15%. Эти данные закладывают в формулу по определению плотности посадки карпа при выращивании на одной естественной пище.

П р и м е р. Естественная рыбопродуктивность нагульного пруда по карпу составляет 100 кг/га. Сколько двухгодовиков карася следует посадить, если площадь пруда составляет 10 га, масса двухгодовика карася — 50 г, масса трехлетка — 300 г, а выход трехлетков карася — 90%?

Расчет проводят по формуле:

где все обозначения те же, что и в приведенных выше формулах.

В данном случае берут естественную продуктивность по карасю 50% от продуктивности по карпу, т.е. 50 кг/га:

П р и м е р. Естественная рыбопродуктивность нагульного пруда по карпу составляет 100 кг/га. Сколько двухгодовиков линя следует посадить в пруд площадью 10 га, если масса двухгодовика составляет 20 г, масса трехлетка — 200 г, а выход трехлетков линя – 90%?

Расчет проводят по формуле

где все обозначения те же, что и в приведенных выше формулах.

Естественная рыбопродуктивность составит 15% от продуктивности по карпу, т.е. 15 кг/га:

Совместно с карпом выращивают растительноядных рыб: белого амура и белого толстолобика. Сеголетков растительноядных рыб выращивают в монокультуре, редко совместно с молодью карпа. Плотность посадки 30-50 тыс/га. Выход сеголетков растительноядных рыб составляет 50% от посаженых личинок. За счет посадки годовиков растительноядных рыб можно получить дополнительно до 300 кг/га, из них белого амура до 100 кг/га. Эти цифры даны для 1-й рыбоводной зоны. Расчет плотности посадки годовиков растительноядных рыб производят по формуле:

где П – естественная рыбопродуктивность водоема по белому амуру или белому толстолобику, кг/га; Г – площадь водоема, га; В – масса двухлетка белого амура или белого толстолобика, кг; в – масса годовика белого амура или белого толстолобика, кг; р – выход двухлетков от посаженных годовиков, %

П р и м е р. Сколько годовиков белого амура необходимо посадить в пруд площадью 10 га, если естественная рыбопродуктивность по белому амуру составляет 100 кг/га, масса годовика — 15 г, масса двухлетка — 350 г, а выход двухлетков — 80%?

Одновременно с карпом и другими рыбами можно выращивать хищных рыб: щуку, судака, радужную форель. Поедая иную пищу, они не только дают прибавку рыбопродуктивности, но и уничтожают конкурентов в питании карпа. Щуку сажают в нагульные пруды в 3 – 4 — недельном возрасте по 70 – 300 экз/га и более. Выход сеголетков щуки массой 200 – 250 г составляет 50% от посаженных мальков. Годовиков судака сажают в нагульные пруды по 100 – 300 экз/га. Выход двухлетков достигает 90%. Годовиков форели сажают в пруды с хорошим газовым режимом и значительными глубинами при плотности 180 – 300 экз/га. Выход двухлетков составляет 75 – 80% при массе 250 – 270 г.

В нагульные пруды к карпу можно подсадить пелядь. В этом случае белого и пестрого толстолобиков сажать нельзя. Средняя масса сеголетка пеляди достигает 70 – 90 г. Плотность посадки составляет 5 – 7 тыс/га личинок, прибавка в рыбопродуктивности — до 50 кг/га.

Неплохие показатели дает посадка личинок нельмы из расчета 100 – 200 экз/га. Сеголетки нельмы вырастают до 200 г и более.

УДОБРЕНИЕ ПРУДОВ

Удобрение является одним из основных способов повышения рыбопродуктивности водоемов. Стимулируя развитие фито — и бактериопланктона, а через них увеличение кормовых форм зоопланктона и бентоса, удобрения способствуют значительному, иногда в 2 – 3 раза, увеличению естественной рыбопродуктивности прудов. При этом на их эффективность влияют многочисленные факторы водной экологической системы: температура, газовый режим, зарастаемость, проточность, солевой состав, плотность посадки рыбы, видовой состав рыб, степень интенсивности кормления рыб и др. Все это необходимо учитывать при планировании расхода удобрений в рыбоводном хозяйстве.

При планировании расхода удобрений пользуются удобрительным коэффициентом, который показывает расход удобрений на 1 кг дополнительной продукции, получаемой за счет их применения. В среднем по различным рыбоводным зонам на 1 кг дополнительного прироста рыбной продукции в выростных и нагульных прудах расходуется 30 – 60 кг органических или 2,5 – 5 кг минеральных удобрений. Величина удобрительного коэффициента зависит и от конкретного вида удобрений. Так, на 1 кг дополнительного прироста рыбы расходуется в среднем 1,0 – 1,5 кг аммиачной селитры и столько же простого суперфосфата. При этом удобрительный коэффициент равен 2 – 3.

С целью определения общего количества удобрений для рыбоводного хозяйства устанавливают плановый удобрительный коэффициент и дополнительный прирост естественной рыбопродуктивности. При этом пользуются собственным опытом или опытом соседних хозяйств. Наилучшие показатели дает совместное применение азотных и фосфатных удобрений, в соотношении 4: 1 — 8:1 по чистому азоту и фосфору. Содержание чистого азота в аммиачной селитре равно 35%, фосфора в простом суперфосфате – 9%. Следовательно, при внесении в пруды одинаковых количеств аммиачной селитры и простого суперфосфата соотношение азота и фосфора будет 35:9, или 4:1.

При использовании других видов азотных и фосфорных удобрений для выдерживания оптимального их соотношения необходимо прежде определить количество в них чистого биогена. Для этого пользуются коэффициентом пересчета (табл. 3).

Таблица 3 Коэффициент пересчета для минеральных удобрений

| Окисел | Коэффициент пересчета на чистый элемент | Элемент | Коэффициент пересчета на окисел |

| Р2О5 | 0,4364 | Р | 2,2911 |

| К2О | 0,8301 | К | 1,2046 |

| СаО | 0,7147 | Са | 1,3992 |

| СаСО3 | 0,4004 | Са | 2,4972 |

| МgО | 0,6031 | Мg | 1,6574 |

По табл. 3 можно определить количество чистого биогена в килограммах или процентах в конкретном удобрении.

П р и м е р. В 200 кг двойного суперфосфата содержится 38% окисла. В этом случае масса окисла, или активного начала составит:

Чистого же фосфора будет: 76 кг

38%

П р и м е р. В хозяйстве применяются аммиачная селитра и двойной суперфосфат. Удобрительный коэффициент планируется равным 3. Естественная рыбопродуктивность составляет 150 кг/га. Дополнительно за счет минеральных удобрений планируется получить еще 150 кг/га. При оптимальном соотношении азота и фосфата 4:1 следует определить, сколько аммиачной селитры и суперфосфата необходимо вносить на 1 га пруда.

Для этого вначале определяют процентное содержание чистого фосфора в двойном суперфосфате, содержащем 45% окисла.

Х = 45%

При соотношении азота и фосфора 4:1 на 20 частей фосфора должно приходиться (20

Следовательно, на 1 кг двойного суперфосфата следует вносить 2,31 кг аммиачной селитры. Так как удобрительный коэффициент равен 3, то для получения дополнительной естественной рыбопродуктивности потребуется: 150 кг

При использовании аммиачной селитры и простого суперфосфата с общим удобрительным коэффициентом, равным 3, расчеты упрощаются. Для получения за счет удобрений 150 кг/га дополнительного прироста потребуется 450 кг удобрений, из них при соотношении 1:1 225 кг аммиачной селитры и 225 кг суперфосфата на 1 га пруда.

В летний период особое значение приобретает определение разовой дозы внесения минеральных удобрений. При интенсивных технологиях в выростные пруды удобрения вносят через 3 – 5 – 7 дней. Начинают их удобрять сразу после заполнения и прекращают во вторую половине августа. В нагульные пруды минеральные удобрения вносят со второй половины мая по вторую половину августа, через 7 – 10 дней.

При совместном выращивании карпа и растительноядных рыб, в частности толстолобика, минеральные удобрения вносят через 5 дней и общее количество их удваивают.

Разовую дозу внесения минеральных удобрений определяют делением зональной нормы на количество внесений, или, что более точно, на основании анализа содержащихся в воде основных биогенов. При этом доводят содержание биогенов до оптимальных величин: азота – 2 мг/л, фосфора – 0,5, кальция – 60 – 100 мг/л. Рассчитывают конкретное удобрение по формуле:

где Х – разовая доза удобрения, кг/га; О – оптимальное содержание в воде биогена, мг/л; Ф – фактическое содержание в воде биогена, мг/л; р – содержание биогена в удобрении %; 1000 – коэффициент пересчета на 1 м 3 ; Н – средняя глубина водоема; Г – площадь водоема, га.

При использовании органических удобрений (навоз, компост, растительность) их вносят до двух раз за лето: перед заполнением пруда и в конце июня – начале июля. Норма внесения 1 – 5 т/га в зависимости от состояния водоема.

Хорошие результаты дает внесение в рыбоводные водоемы жидкого компоста. Технология его приготовления проста. В 1 м 3 воды помещают до 100 кг подвяленной наземной или водной растительности. Настаивание длится – дней. Затем через 3 дня на 1 га вносят по 100 л жидкости. Приготовленный настой используют в течение 10 дней.

Дата добавления: 2017-03-12 ; просмотров: 22236 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник