Плотность посадки карпа для выращивания

Смешанная посадка и добавочные рыбы в карповом прудовом хозяйстве

Основной объект прудовой культуры — карп — на втором году жизни питается главным образом донной пищей, личинками насекомых и малощетинковыми червями, причем и эта пища используется им далеко не полностью. При установленном нормативами приросте и нормальной посадке на втором году жизни карп использует относительно небольшую часть от общего количества естественной пищи, находящейся в пруду. Более полное использование пищевых запасов пруда при монокультуре связано с увеличением плотности посадки карпа, а это приводит к уменьшению индивидуальной массы и, следовательно, к ухудшению товарных качеств выращиваемой рыбы.

Чтобы увеличить естественную рыбопродуктивность карпового пруда за счет более интенсивного использования рыбой естественной пищевой базы без ухудшения товарных качеств выращиваемой рыбы, в карповом хозяйстве применяют смешанную посадку и посадку добавочных рыб.

Смешанной посадкой называют посадку в один пруд карпов различного возраста. Наиболее часто применяется посадка к годовикам карпа в нагульные пруды мальков. Такое сочетание основывается на различии в питании карпов различных возрастных групп. Молодь карпа потребляет в основном планктонные и зарослевые формы, а двухлетки — бентосные. Следовательно, выращивание в одном пруду карпов двух возрастных групп позволяет полнее использовать его пищевые запасы.

Соотношение возрастных групп карпа зависит от особенностей пруда, в котором эти группы выращиваются. В нагульный пруд с хорошо развитой береговой зоной можно посадить больше мальков, чем в пруд той же площади, но более глубокий, с небольшим количеством подводной растительности.

Смешанную посадку в нагульные пруды рекомендуется производить из расчета на одного годовика 10-14 мальков, что увеличивает рыбопродуктивность на 35-40%.

Посадку в один пруд рыб разных видов называют смешанно-видовой посадкой, или посадкой добавочных рыб. Использование одного пруда для выращивания нескольких видов рыб основано на различном характере питания культивируемых видов. Это дает возможность увеличить выход продукции с единицы площади за счет более полного использования естественных пищевых ресурсов пруда и расширить ассортимент товарной продукции при относительно небольшом увеличении дополнительных затрат.

B настоящее время разработаны методы разведения нескольких видов рыб, подобранных по их биологии и характеру питания, выращивание которых совместно с карпом позволяет получить больше продукции за счет пищи, развивающейся в пруду.

Наиболее часто разводят совместно с карпом серебристого карася, который в значительной степени питается зоопланктоном. Он потребляет также синезеленые водоросли и детрит. За счет посадки годовиков серебристого карася в нагульные карповые пруды рыбопродуктивность прудов увеличивается на 20-50% от рыбопродуктивности при монокультуре карпа. Серебристый карась — относительно быстрорастущая рыба: за первый год он достигает массы 15-20 г, за второй — 150-200 г, за третий — 350-400 г. Характерна для него и высокая выживаемость: выход двухлетков составляет 90%, трехлетков — 95%.

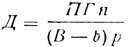

Величину посадки серебристого карася и других мирных рыб в карповый пруд можно определить по формуле

где Д — величина посадки добавочной рыбы;

П — естественная рыбопродуктивность труда по карпу, кг/га;

n — повышение естественной рыбопродуктивности за счет посадки добавочных рыб, %;

В — планируемая масса добавочных рыб к осени, кг;

b — масса добавочных рыб при посадке, кг;

р — выход добавочных рыб, в % от посадки;

Г — площадь пруда, га.

Выращивание сеголетков серебристого карася целесообразнее проводить в выростных прудах при монокультуре. Применяя уплотненную посадку и кормление, с одного гектара водной площади можно получить до 100 тыс. сеголетков серебристого карася средней массой 15 г. Не следует допускать нерест серебристого карася в нагульных карповых прудах, так как это может привести к перенаселению пруда и замедлению роста карпов.

Совместно с карпом можно разводить и линя. Повышение рыбопродуктивности в этом случае обеспечивается за счет использования карпом и линем различных биотопов: линь использует преимущественно биоценозы зарослей с заиленным дном, карп предпочитает открытые части пруда. Растет линь медленнее карпа. На втором году жизни лини достигают массы 80-420 г, отход составляет 2,5-5% от посадки годовиков, а рыбопродуктивность за счет посадки линей-годовиков увеличивается на 19-20% без снижения индивидуального прироста карпа. На третьем году жизни средняя масса линей составляет 200-300 г, отход за третье лето — 2-5%, рыбопродуктивность повышается на 13-45% от рыбопродуктивности по карпу.

Получение посадочного материала — линей-годовиков — можно организовать почти во всех хозяйствах, имеющих небольшие по площади и непромерзающие до дна пруды, причем такой пруд можно использовать для нереста линей, выращивания и зимовки их потомства. С этой целью в него сажают линей-производителей из расчета на 1 га 4-5 самок массой 700-800 г и такое же количество самцов. После первого нереста линей-производителей вылавливают, используя для этой цели верши, мережи или другие ставные орудия лова, и пересаживают в другой пруд. Полученная из икры первой порции нереста молодь вылавливается с помощью рыбоуловителя весной следующего года и помещается в пруды для совместного выращивания с карпом. Без подкормки рыбы с 1 га обычно получают 30-40 тыс. линей-годовиков.

Значительного повышения выхода продукции из рыбоводных прудов можно достичь путем совместного выращивания с карпом растительноядных рыб — белого амура и толстолобиков.

Белый амур питается наземной и водной растительностью. При разведении его в прудах вовлекается в круговорот биогенных элементов и водная растительность. В результате довольно быстрого разложения помета белого амура под действием нитрифицирующих бактерий в воду поступает значительное количество соединений азота, на базе которых развивается фитопланктон, потребляемый зоопланктоном, а также белым толстолобиком. Таким образом, при разведении в прудах растительноядных рыб создаются лучшие условия для планктонофагов. Сеголетков растительноядных рыб лучше выращивать вместе с сеголетками карпа. Для этой цели следует использовать небольшие (3-5 га), хорошо спланированные выростные пруды.

Дополнительно к карпу без уменьшения плотности посадки карпа на 1 га выростного пруда можно посадить л о 30-50 тыс. личинок в центральных районах и по 60-100 тыс. личинок в южных районах СССР. Выход сеголетков обычно составляет 50% от посадки. Средняя масса сеголетков к осени составляет 15-20 г в центральных районах и 20-30 г в южных районах.

Выращивание двухлетков растительноядных рыб производится в нагульных прудах совместно с карпом. В настоящее время приняты следующие показатели продуктивности для двухлетков растительноядных рыб: в центральных районах СССР — 3-5 ц/га, причем из них 1-2 ц/га дает белый амур, 2-3 ц/га — белый и пестрый толстолобики. В южных районах прирост растительноядных рыб составляет 6-10 ц/га, причем из них 1-2 ц/га дает белый амур и 5-9 ц/га — толстолобики. В средней полосе преимущественно выращивается пестрый толстолобик, в южных районах соотношение в посадке белого и пестрого толстолобиков 1:1.

Среднюю массу двухлетков белого амура и пестрого толстолобика можно принять в 300-400 г, белого толстолобика — не более 200 г в центральной полосе и 500-1000 г в южных районах. Выживаемость от годовиков до двухлетков — 90% от посадки.

Двухлетки амура и толстолобика массой по 200-300 г имеют относительно низкие товарные качества. Поэтому целесообразно выращивать их и в третье лето. Продуктивность по трехлеткам можно принять ту же, что и по двухлеткам. Средняя масса трехлетков: белого амура и пестрого толстолобика 700-1000 г, белого толстолобика — 500-600 г.

Повысить рыбопродуктивность нагульных карповых прудов можно путем разведения в них совместно с мирными рыбами хищных рыб — щуки, судака, радужной форели и др. Хищные рыбы поедают крупных беспозвоночных, которые являются конкурентами в питании мирных рыб. Поедая личинок стрекоз, водяных клопов, клещей, а также головастиков, лягушек, сорную рыбу, хищные рыбы как бы сохраняют значительное количество пищи для мирных рыб. Вот почему при совместном выращивании мирных и хищных рыб продуктивность за счет прироста мирных рыб повышается.

Чаще других рыб в карповые пруды подсаживают мальков щуки, причем добавочная посадка мальков щуки рекомендуется только в полностью спускные нагульные пруды. Мальков щуки можно получить как из искусственно оплодотворенной икры производителей, выловленных весной из естественных водоемов, так и от естественного нереста в прудах, причем последнее наиболее надежно.

Для создания собственного стада щук-производителей осенью отбирают сеголетков массой не менее 300 г и помещают в зимовальные пруды, предназначенные для карпов-производителей и ремонта. В этот же пруд подсаживают кормовую рыбу из расчета 1 кг кормовой рыбы на 1 кг массы щук. В качестве кормовой рыбы лучше использовать мелких карпов, карасей или плотву. К весне щуки прибавляют в массе на 20-26%.

В ряде нагульных прудов целесообразно разводить в качестве добавочной рыбы судака, за счет которого можно получить 40-50 кг/га дополнительной продукции.

Для получения посадочного материала хозяйство должно иметь свое стадо производителей. Нерест судака проводят в зимовальных прудах, для чего в пруду устанавливают гнезда — широкие, невысокие корзины, заполненные рогожей или капроновым волокном. После нереста корзину закрывают крышкой и перевозят в нагульный пруд, где и происходит развитие эмбрионов и рост молоди судака. Вылупившиеся личинки могут легко выходить через отверстие корзины. От одной пары судаков-производителей получают примерно 10 тыс. сеголетков до 50 г каждый. На второй год годовиков судака подсаживают к карпу из расчета 100 экз./га. К осени второго года судаки достигают массы 500 г при выходе до 90% от посадки.

Пруды для выращивания молоди судака должны быть глубокими — до 1,5 м, желательно большими, с хорошим кислородным режимом. При уменьшении содержания кислорода в воде прудов менее 4,5 мг/л личинки гибнут. Молодь судака можно выращивать и в выростных прудах. Обязательным условием для разведения судака должно быть наличие мелкой рыбы.

В нагульных карповых прудах, в которые летом поступает чистая вода из ключей или ручьев, при условии, что количество растворенного в воде кислорода не снижается менее 3 мг/л, в качестве добавочной рыбы можно разводить радужную форель. Норма посадки этой рыбы зависит от количества пищевых запасов в пруду, в частности от наличия и количества сорной рыбы. Если сорной рыбы нет, то посадка годовиков форели массой 15 г не должна превышать 180 экз./га.

При наличии сорной рыбы посадка увеличивается до 250-300 экз./га. Прирост двухлетков в этом случае составляет 150-200 г каждого при выходе 75-80% из небольших по площади прудов и 65-70% из больших.

В южных районах нашей страны в качестве добавочной рыбы с успехом можно использовать форелеокуня. Эта довольно быстрорастущая рыба может быть использована для совместного выращивания с карпом в выростных и в нагульных прудах, в которых будет поедать жуков, клопов, головастиков, лягушек и таким образом способствовать лучшему росту и большему выходу сеголетков карпа. При совместном выращивании с карпом сеголетки форелеокуня достигают массы 15-20 г, а на втором году жизни в нагульных прудах — 250 г. Количество годовиков форелеокуня для посадки в карповые пруды зависит от наличия сорной рыбы (верховки, пескарей, гольяна) и составляет 200-250 экз./га.

Источник

Технология выращивания карпа в прудах

Получение личинок. Для получения личинок карпа используют как естественный нерест рыб, так и искусственный способ, называемый еще заводским.

Естественный нерест проводят в нерестовых прудах, когда вода прогреется до температуры 16-18°С. В один нерестовый пруд площадью 0,05 га высаживают одно гнездо производителей (1 самка и 2 самца). Обычно это делают вечером.

Для нереста отбирают здоровых нетравмированных производителен. Оценку и отбор производителей (бонитировку) проводят ранней весной при облове зимне-маточных прудов. Самок разделяют на три. а самцов на два класса. К первому классу относят самок с хорошим экстерьером в возрасте 7-9 лет, с округлым брюшком, массой не менее 6 кг, с большим припухлым красноватым половым отверстием. У самцов половое отверстие в виде узкой щели, брюшко твердое, на жаберных крышках и голове — брачный наряд — шершавая на ощупь сыпь. Самцы I класса имеют хороший экстерьер, возраст 5-7 лет, при надавливании на брюшко появляется густая сперма консистенции сливок.

Для проведения успешного нереста пруды готовят: убирают отмершую прошлогоднюю растительность, вносят известь из расчета 200-300 кг/га, вспахивают, боронуют и засевают травой (лисохвост, мятлик и др.). па которую самки потом откладывают икру. Пруды заливают за 1-2 дня до посадки туда производителей и обязательно через фильтры из мельничного газа во избежание попадания врагов личинок карпа.

Нерест обычно происходит на следующее после посадки производителей утро и длится 3-5 часов. Клейкая икра сразу же оплодотворяется самцами и приклеивается к растениям. После нереста производителей вылавливают неводом и помещают в летне-маточные пруды.

Эмбриональный период у карпа длится обычно 3-5 суток. Выклюнувшиеся предличинки малоподвижны и питаются за счет нерассосавшегося желточного мешка. Через 2-3 суток они переходят на внешнее питание. Через 3-5 суток после перехода на активное питание личинок вылавливают марлевыми сачками, волокушами и пересаживают либо в мальковые пруды для подращивания, либо сразу в выростные пруды. При правильной организации нереста выход личинок от одного гнезда производителей составляет 100 тыс. штук и более.

Заводской метод получения личинок имеет ряд преимуществ.

1. Он практически не зависит от погодных условий и благодаря подогреву воды позволяет получить личинок в более ранние сроки.

2. Из-за отсутствия контакта между родителями и потомством можно даже от больных производителей получить здоровых личинок.

3. Для заводского способа требуется меньше производителей из-за более высокого выхода личинок, а также сокращения количества самцов, которых при искусственном воспроизводстве требуется в 2 раза меньше, чем самок.

4. He требуется строительство нерестовых прудов. Вместо них строится инкубационный цех, занимающий гораздо меньшую площадь.

Этапы заводского способа получения личинок следующие:

1. Подготовка производителей.

2. Стимуляция производителей с помощью гипофизарных инъекций.

3. Взятие половых продуктов.

4. Оплодотворение икры.

5. Обесклеивание икры.

6. Инкубация.

7. Выклев предличинок.

Выдерживание предличинок. Отобранных производителей помешают в специальные бассейны. В течение суток доводят температуру воды до 18-20°С и выдерживают их 4-5 суток, после чего проводят гипофизарные инъекции. Время инъекций рассчитывают таким образом, чтобы взятие икры пришлось на утреннее время. Обычно проводят дробное инъецирование с интервалом около 12 часов. Первую (предвари тельную) инъекцию проводят из расчета 0.3-0,5 мг гипофиза на 1 кг массы тела самки. Вторую (разрешающую) — 2,5-3,5 мг/кг. Самцов инъецируют только один раз, во время разрешающей инъекции самкам, из расчета 0,5-1,0 мг/кг массы. В зависимости от температуры воды сроки созревания производителей после разрешающей инъекции следующие: при 20-22°С — 14-18 часов, при 19-20°С — 18-20 часов, при 17-18°С — 20-24 часа.

Молоки сцеживают у самцов за 0,5-1 час до планируемого времени взятия икры. Для этого самцов тщательно вытирают и легким начавливанием на брюшко сцеживают молоки в чистый сухой бюкс. В один бюкс помещают молоки только одного самца. Бюксы со спермой хранят в холодильнике. В течение суток она способна к оплодотворению. Икру от самок получают аналогичным образом. Самкам вытирают брюшко, обматывают салфеткой из ткани хвостовой стебель и голову и сцеживают икру в чистые сухие эмалированные или пластиковые тазики или миски.

После взвешивания икру оплодотворяют молоками. На 1 кг икры используют 3-5 мл спермы от 3-4 самцов. После прилития молок икру тщательно перемешивают птичьим пером. Через 10-20 секунд приливают воду. Вода активизирует сперматозоиды, и оплодотворение происходит в течение 30-60 секунд после добавления воды. Все это время икру тщательно перемешивают пером. Через одну минуту добавляют обесклеивающий раствор. Лучше всего использовать обесклеивающий раствор, состоящий из 1 л молока на 8-10 л воды. Обесклеивать можно вручную перьями или в инкубационном аппарате с помощью сжатого воздуха в течение 30-50 минут.

Обесклеенную икру карпа помещают в инкубационные аппараты Вейса объемом 7 л или ВНИИПРХа объемом 100-200 л. Вода в них подается снизу, а сливается сверху через мельничный газ. Икра все время находится как бы во взвешенном состоянии. Загружают икру в аппараты Вейса около 500-600 тыс. штук (0,8 кг), ВНИИПРХ — 1,5 млн (2 кг).

Инкубация икры длится 2,5-3 суток при 22°С, 3,5-4 при 20-21 °С, 4,5-5 при 18-19°С и 6-7 суток при 17°С. Все это время следят за тем, чтобы подача воды в аппараты была требуемой интенсивности. Мертвую икру, отличаемую по белому цвету, отбирают сифонами.

Выклев личинок обычно проходит дружно и заканчивается через 30-60 минут, если в его начале уменьшить на несколько минут расход воды.

Выклюнувшихся предличинок переносят в специальные садки из мельничного газа или содержат в аппаратах ВНИИПРХ. Выдерживать предличинок в аппаратах Вейса нельзя, так как в небольшом объеме они образуют сгустки и погибают. Выклюнувшихся предличинок выдерживают 2-4 суток до полного рассасывания желточного мешка и перехода на активное питание. После этого их называют уже личинками и помещают либо в мальковые пруды для подращивания, либо сразу в выростные пруды.

Подращивание личинок. Подращивают личинок в мальковых прудах площадью 0,5-1,0 га, иногда в нерестовых площадью 0,05-0,1 га. Заливают пруды водой только через мельничный газ за 3-5 суток до посадки личинок. В прудах перед посадкой туда личинок должно быть достаточное количество зоопланктона. Для этого за 5-10 дней перед залитием в них вносят навоз из расчета 5 10 т/га. Мальковые пруды должны иметь тщательно спланированное дно, чтобы все мальки при облове легко скатывались вместе с водой в рыбоуловитель. Длительность подращивания мальков зависит от температуры воды. При 20°С это обычно 28-30 дней, при 25°С — 14-16 дней. За это время личинки превращаются в мальков, т.е. маленьких рыбок, отличающихся от взрослых только размерами. Масса мальков составляет обычно 0,5-1 г.

Плотность посадки личинок в мальковые пруды составляет от 1 млн на 1 га в северных областях до 5 млн на юге.

Облов мальковых прудов проводят в рыбоуловителях. Используют объемный способ подсчета мальков с помощью мерного стаканчика. Подсчитывают мальков в одном стаканчике, а затем количество стаканчиков.

Выход мальков от числа посаженных на подращивание личинок составляет при соблюдении технологических норм не менее 50%.

Выращивание сеголеток. Проводят в выростных прудах. Успех выращивания зависит от качества мальков (их жизнестойкости, массы и др.), от качества подготовки выростных прудов, а иноке от принятой технологии выращивания.

Подготовку выростных прудов начинают осенью, сразу после окончания облова. Пруды известкуют негашеной известью из расчета 200-500 кг/га. Зимой на ложе прудов вносят навоз от 1 до 5 т на 1 га.

Пруды начинают заливать водой через фильтр из мельничного газа за 5-7 дней до посадки туда личинок или мальков. Зарыблять выростные пруды можно начинать, когда глубина воды в прудах достигнет 30-40 см. После этого пруды заливают до нормативной глубины.

Плотность посадки мальков в выростные пруды составляет 50-65 тыс. экз. на 1 га. Выход сеголеток осенью не менее 65%.

В течение всего сезона, пока температура воды не опустится ниже 15°С. сеголеток кормят гранулированными комбимкормами. Периодически, если это требуется, вносят по воде органические и минеральные удобрения. Более подробно об этом будет рассказано в следующей главе. Каждые две недели в прудах проводят контрольные обловы, чтобы отслеживать процесс роста сеголеток. Нормативная масса сеголеток осенью должна составлять не менее 25-39 г/экз.

Облов выростных прудов обычно проводят в октябре. Сначала сбрасывают основной объем воды через рыбозаградительную решетку, затем ее убирают и остатки воды вместе с рыбой через донный водоспуск перепускают в рыбоуловитсль. Подсчет сеголеток ведут объемно-весовым методом, подсчитывая их количество в каждом десятом ведре и количество ведер. Из рыбоуловителя выростных прудов сеголеток перевозят в зимовальные пруды.

Зимовка сеголеток. Зимовку сеголеток проводят в зимовальных прудах, отличающихся от других большей глубиной (до 2,5 м) и наличием проточности. Полный водообмен в них должен осуществляться за 15-20 суток. Успех зимовки, которая в средней полосе России длится 5-6 месяцев, зависит от качества сеголеток: их массы, упитанности, физиологического состояния. Нормативная масса сеголеток должна составлять не менее 25-30 г/экз. Чем крупнее сеголетки, тем лучше они зимуют. Содержание жира в теле рыб должно быть не менее 4%. Рыбы должны быть здоровыми.

Высокий выход годовиков (перезимовавших сеголеток) из зимовки зависит также от качества подготовки прудов. Летом зимовальные пруды находятся без воды. Дно их вспахивают для лучшей минерализации органического вещества, которого в зимовальных прудах должно быть как можно меньше. При его окислении тратится кислород, необходимый для дыхания рыб. Перед залитием воды ложе прудов укатывают, известкуют из расчета 2-3 т/га. Полностью зимовальные пруды должны быть залиты за 2 недели до посадки сеголеток. Плотность посадки сеголеток составляет 500-750 тыс. экз./га. Нормативный выход годовиков весной — 70-85%.

В течение всей зимовки ежедневно измеряют температуру воды и концентрацию растворенного в воде кислорода. Оптимальная температура воды 1-2°С, содержание кислорода не ниже 4 мг/л. He реже чем один раз в месяц проводят полный гидрохимический анализ воды прудов.

Для контроля за ходом зимовки прорубают смотровые проруби. Чтобы они меньше замерзали, их укрывают деревянными щитами и соломенными матами. Ежедневно щиты снимают и очищают проруби от льда. Если движения рыбы не видно, значит, все в порядке. Если же сеголетки поднимаются на поверхность, это может означать либо нехватку кислорода, либо наличие нежелательных газов (сероводорода, метана и др.) или возникновение какой-либо болезни. В этом случае следует выяснить причину беспокойства рыбы и принять меры для ее устранения.

Выращивание товарной рыбы. В настоящее время в России принят двух- и трехлетний оборот при выращивании товарной рыбы. Это означает, что рыбу товарной массы мы получаем на втором или третьем году. При трехлетнем обороте в хозяйстве имеется еще одна категория прудов — выростные 11 порядка. При этом первый год сеголеток выращивают как и при двухлетнем обороте, при плотности около 60 тыс. экз./га. А на второй — при повышенной — 10 тыс. экз./га, получая двухлеток массой 150-180 г/экз. На третий год их выращивают в нагульных прудах при плотности 2,5-3,0 тыс. экз./гa до товарной массы не менее 700 г. Трехлетний оборот имеет свои плюсы и минусы. Ко вторым относят необходимость задействовать дополнительные площади под выростные пруды 11 порядка и зимовальные для двухлеток. Дополнительная зимовка приводит к более высоким потерям рыбы и удорожает се стоимость. Плюсом же является то, что крупная рыба пользуется на рынке повышенным спросом и может быть реализована по более высокой цене.

При двухлетнем обороте годовиков высаживают в нагульные пруды после их залития весной. Плотность посадки — 3-4 тыс. экз./га. Можно высаживать сеголеток осенью после облова нагульных прудов и их залития. В этом случае уменьшается срок зимнего голодания сеголеток, так как они питаются поздней осенью и ранней весной. Однако контроль за зимовкой ослабевает.

Заливают нагульные пруды обычно весной во время паводка. На водовыпусках устанавливают рыбосороуловители — сетчатые ящики — во избежание попадания хищной и сорной рыбы. Рыбосороуловители очищают от мусора и выбирают оттуда рыбу несколько раз в дань.

Перед залитием пруды известкуют из расчета 1-5 т/га. Двухлеток в прудах кормят комбикормом. Иногда вносят органические и минеральные удобрения, негашеную или гашеную известь.

Выход двухлеток осенью из нагульных прудов составляет 80-85%, от числа посаженных годовиков.

Облов товарных двухлеток осуществляют так же, как и сеголеток — через рыбоуловители, только размеры их значительно больше. Размер рыбоуловигеля рассчитывают таким образом, чтобы в него могла поместиться вся рыба при соотношении рыбы и воды 1:4. Таким образом, объем рыбоуловителя должен в пять раз превышать, объем выловленной рыбы.

В рыбоуловителях рыбу концентрируют с помощью неводов или подвижных решеток, грузят сачками в сетчатый контейнер с открывающимся дном или в каплер — сетчатый распускающийся мешок, поднимают краном, взвешивают и перегружают в живорыбную емкость.

Содержание ремонтного и маточного поголовья. Производителей обычно используют в хозяйствах 4 года. Ежегодно выбраковывают 25% производителей и заменяют их подросшим ремонтом. Самки созревают в возрасте 5-6 лет, самцы — на год раньше. По существующим нормативам, на одно выбракованное гнездо производителей необходимо иметь по 8 пяти-, четырех- и трехлетков, а также 90 ремонтных двухлетков.

Ремонтное и маточное поголовье летом содержат в летне-ремонтных и летне-маточных прудах, а зимой — в зимне-ремонтных и зимне-маточных. Плотность посадки производителей и ремонта в зимовальные пруды 10 т/га. Летом их содержат при разреженной посадке, производителей — 100-200 голов/га. четырехгодовиков — 150-200 голов/га, трехгодовиков — 300—400 голов/га, двухгодовиков — 450-600 голов/га. При этом производители должны иметь массу не ниже 5 кг, пятилетки — 3,2-4,7 кг, четырехлетки — 2,3-3,8 кг, трехлетки — 1,4-2,6 кг, двухлетки — 0,6-1,3 кг в зависимости от климатической зоны.

Производителей и ремонт в летних прудах кормят. Облов прудов проводят с помощью брезентовых рукавов, чтобы избежать травмирования рыб. Воду из прудов сбрасывают, рыбу концентрируют перед донным водоспуском, а затем рукавами по одной или несколько рыб переносят в транспортную емкость.

Транспортировка рыбы. Различают внутрихозяйственные и межхозяйственные перевозки рыбы. При внутрихозяйственной транспортировке рыбу перемещают в пределах рыбоводного хозяйства из одного пруда в другой, например из зимовальных прудов в нагульные, из нагульных — в пруды-садки и т.д. Межхозяйственные перевозки осуществляют при транспортировке посадочного материала из рыбопитомников в товарные хозяйства, племенного и ремонтного поголовья в полносистемные хозяйства и рыбопитомники и в других случаях. Важным отличием между этими перевозками является то, что при межхозяйственных перевозках всегда необходимо разрешение ветеринарной службы. Отвечает за это продавец.

Личинок внутри хозяйства чаще всего перевозят в стандартных молочных бидонах емкостью около 40 л. В одном таком бидоне в течение двух часов можно транспортировать до 200 тыс. неподрощенных личинок карпа и до 100 тыс. — растительноядных рыб. Подрощенных личинок — соответственно до 16 и до 8 тыс. экз.

Для этих же целей можно использовать пакеты, изготовленные из полиэтиленового рукава шириной от 40 до 80 см. Обычно для увеличения прочности пакета его делают с двойными стенками. В такой пакет высотой около 1 м заливают 40 л воды, помещают личинок, края пакета собирают гармошкой, обматывают изолентой и зажимают специальным зажимом. Плотности посадки личинок и сроки транспортировки в пакетах такие же, как и в бидонах.

На более длительные расстояния личинок перевозят в полиэтиленовых пакетах с кислородом. Для этого в пакет заливают 15-20 л воды, помещают туда личинок, вставляют кусок резинового шланга диаметром 7-8 мм и длиной 5-7 см, пакет сжимают, чтобы вышел воздух, и через резиновую трубку заполняют его кислородом из баллона. Затем зажим закручивают так. чтобы кислород не выходил, и емкость готова к транспортировке. Обычно пакеты укладывают в картонные коробки по 2 шт. в каждой. При нахождении в пути до 24 часов в пакетах с кислородом можно перевозить до 100 тыс. неподрощенных личинок карпа или до 50 тыс. — растительноядных рыб. Мальков — соответственно до 15 тыс. и до 10 тыс.

Для транспортировки сеголеток, годовиков, двух- и трехлеток используют брезентовые чаны, молочные фляги, полиэтиленовые пакеты, металлические контейнеры, водовозы, молоковозы, а также специализированный живорыбный транспорт: машины, вагоны и баржи. Успех перевозки зависит от многих факторов. Главные из них — плотность посадки, температура воды и содержание в ней растворенного кислорода, физиологическое состояние рыбы перед транспортировкой. Оптимальной температурой воды для теплолюбивых рыб при перевозке летом считается 10-12°С, а весной и осенью — 5-6°С. Для холодолюбивых — соответственно 6-8°С и 3-5°С. Соотношение воды и рыбы в емкостях зависит от длительности перевозки и должно составлять не менее 3-5:1 при времени перевозки до 2 часов, 4-6:1 — до 4 часов, 5-7:1 — до 6 часов, 6-8:1 — до 8 часов, 7-10:1 — до 10 часов, 12-15:1 — до 20 часов и 15-20:1 — до 24 часов соответственно для двух-трехлеток и сеголеток карпа.

Источник