Что такое окаменелость?

Увлекающиеся палеонтологией, наверняка знают, что такое фоссилизация и собственно фоссилии, ископаемые или окаменелости. Фоссилизация представляет собой комплекс физических и химических процессов, которые превращают живые организмы в окаменелость. Ни для кого не секрет, что фоссилизация занимает тысячи, а то и десятки тысяч лет. Но давайте разберём эту тему подробнее. Узнаем о протекающих процессах, о том, какие условия нужны и какие уникальные фоссилии мы можем найти.

Что такое фоссилизация?

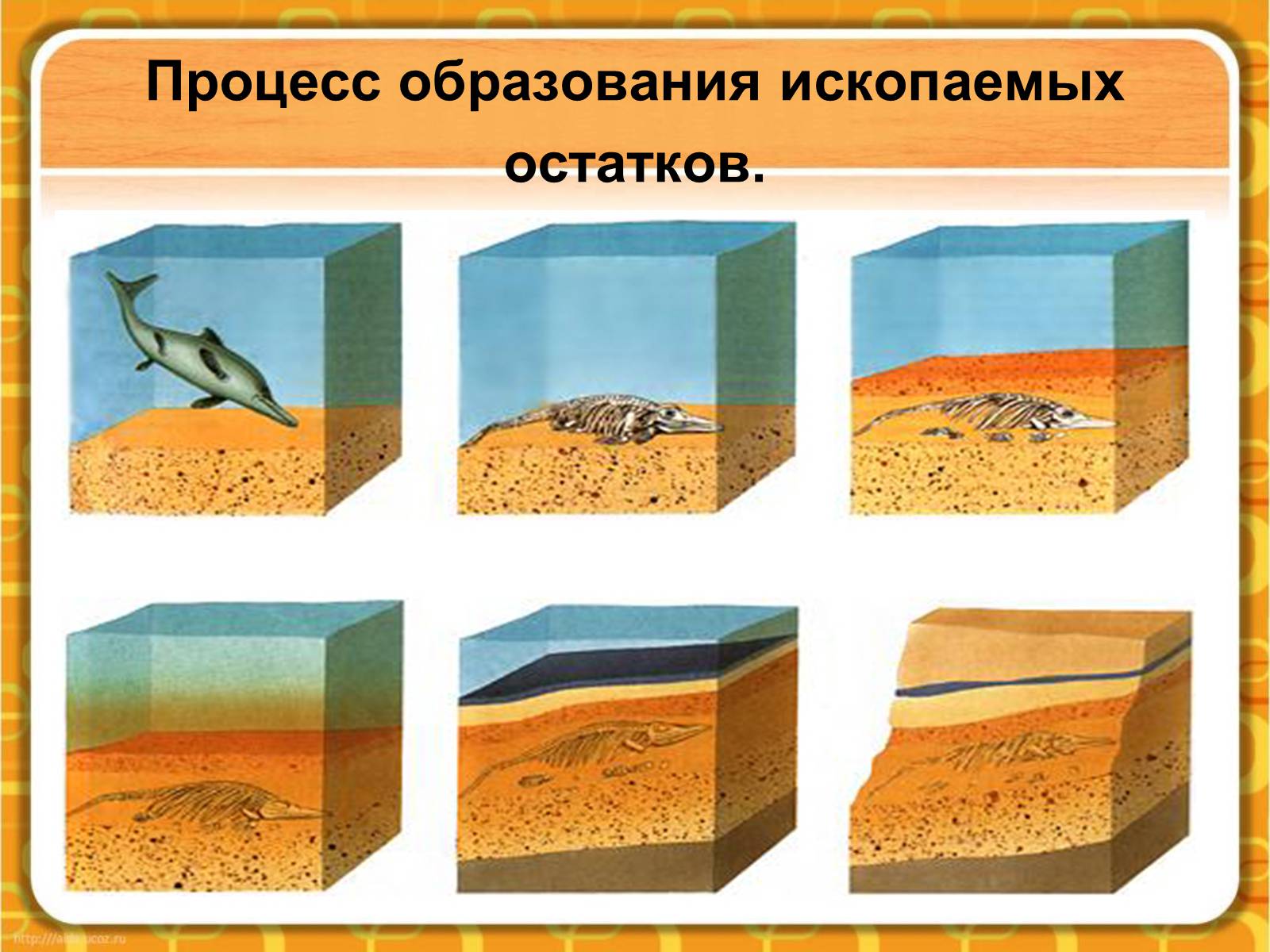

Фоссилизация – длительный процесс замещения тканей живых организмов минералами. После захоронения останков животного или растения, пустоты в них заполняются грунтовыми водами с последующей минерализацией. Таким способом очень хорошо сохраняются небольшие организмы, которые быстро покрываются различными осадками – илом или песком. Благодаря минерализации до нас доходит подробное строение, например, крохотных птерозавров, вплоть до деталей организации перепонки крыльев. Крупные организмы не могут быстро покрыться необходимым слоем и успевают сильно разрушаться, прежде чем окаменеть. Потому мы знаем структуру пера небольших птиц, но мало что знаем о крупных зауроподах.

Сохранность фоссилий зависит и от времени, когда существовал организм. Чем древнее породы, тем большей эрозии (разрушению) они подвергались. Кембрийских отложений (540-485 млн лет назад) в разы меньше неогеновых (23-2,5 млн лет), и как следствие, мы имеем в разы меньше сохранившихся организмов кембрийского периода.

Условия, необходимые для фоссилизации

Условия могут быть совершенно разными, но важно изолировать организм от воздействия окружающей среды и различных микроорганизмов. Идеальными условиями в плане сохранности организмов могут обладать как жаркие и сухие пустыни и ледяные пустоши, так и влажные болота или реки с толстым слоем ила. Полные скелеты крупных животных, что насчитывают миллионы лет, палеонтологи находили и в вечной мерзлоте, и в толщах песчаника. Одной из самых впечатляющих находок стал мозг игуанодона возрастом более 130 млн лет с хорошо сохранившимися сосудами и тканями. Удачное стечение обстоятельств похоронило мозг в кислотной среде болот до того, как ткани начали разлагаться и пожираться бактериями. Не менее грандиозной находкой стали и мамонтята Люба и Хрома. Сегодня они хорошо исследованы, вплоть до восстановления некоторых участков их ДНК. Но самые удивительные находки нас ожидали в 2017 году.

Иногда случается так, что бактерии, пожирающие остатки умершего животного, наоборот помогают нам в его сохранить. После смерти, например, рыбы, на разлагающейся плоти образуется целый слой различных организмов, что спешат на пир. После чего, они вместе с рыбой покрываются осадками. Чёрные силуэты животных на камне, которые мы находим, есть не что иное, как отпечатавшиеся бактерии.

Янтарь

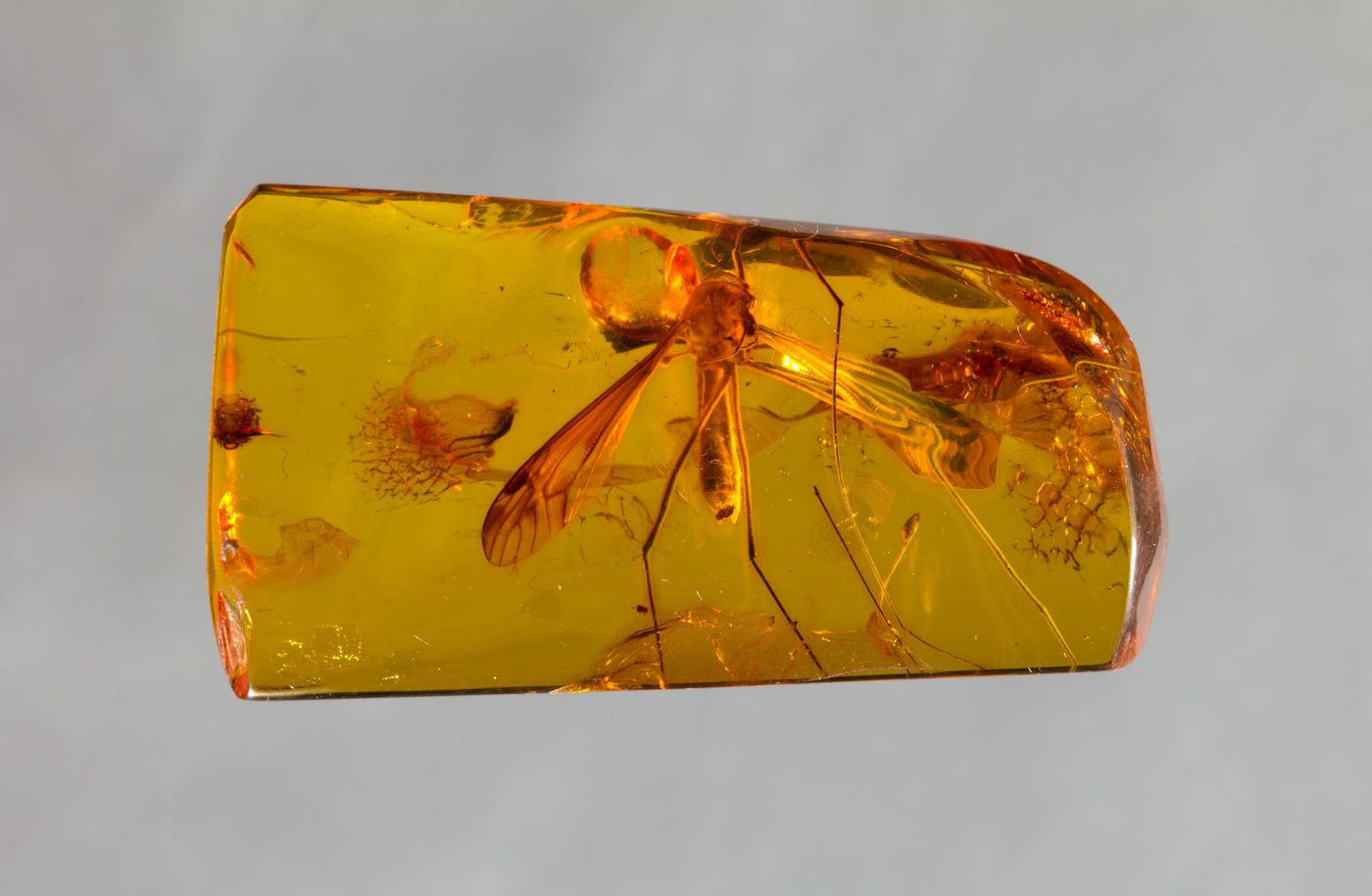

Парк Юрского периода продемонстрировал нам самый надёжный источник сохранности древних организмов – янтарь. Красивыми насекомыми, возраст которых насчитывает десятки миллионов лет, уже никого не удивить. К сожалению, сколько бы крови они ни пили, ДНК не сохраняется более шести миллионов лет, и свой парк с динозаврами мы не сможем создать. Но находки 2017 года поражают воображение. Целый меловой птенец и оперённый хвост динозавра, датированный тем же периодом. Благодаря янтарю находки дошли до нас в полной сохранности, и мы можем разглядеть мельчайшие детали строения перьев возрастом 100 млн лет.

Органика и её следы

Это удивительно, но через десятки миллионов лет до нас доходят не только камни, но и некоторые органические вещества или их следы. Так, в начале двухтысячных Мэри Швайцер опубликовала результаты исследования остатков тираннозавра возрастом более 68 млн лет. В них заявлялось, что до нас дошли не только структуры мягких тканей динозавра, но и белок коллаген, содержащийся в костях и хрящах. А ведь каких-то пару десятилетий назад о подобном и мечтать не могли. Не менее удивительным стали и находки меланосом (органелла, хранящая в себе меланин и другие пигменты) динозавров. Таким образом, мы знаем примерный окрас некоторых мезозойских животных.

Групповые захоронения

Несмотря на то, что гигантские животные сохраняются плохо, иногда до нас доходят целые группы крупных животных в хорошем состоянии. Как такое происходит? Возможно, животные выбрали неверную тропу и попали в ловушку в смоляном озере. Или хищники загнали жертв в болото, где все дружно утонули. Может быть, произошла какая-либо катастрофа, которая накрыла махом всё семейство во время высиживания яиц. Территория, которая сейчас известна как формация Хелл-Крик, 66 млн лет назад была богата на реки и ручьи с глинистым дном и болота, что способствовало столь богатым и качественным захоронениям. Например, во время прилива или дождей уровень воды в некоторых водоёмах сильно поднимался, но как только вода отступала, некоторые лужицы становились изолированными от рек и озёр. Там и гибли рыбы и черепахи на радость палеонтологам.

Фоссилизация, или окаменение – это длительный физико-химический процесс преобразования остатков умерших организмов и следов их жизнедеятельности в сложную минеральную структуру с отпечатками различных тканей, а порой и с органическими молекулами. Чем благоприятней для фоссилизации были условия периода, и чем ближе по временной шкале к нам, тем больше интересных подробностей мы можем рассказать об этом времени.

Источник

КАК ОБРАЗУЮТСЯ ОКАМЕНЕЛОСТИ

Окаменелость – кусочек истории заключённый в камне. Это может быть как настоящий остаток животного или растения так и след от него, многим окаменелостям миллионы лет, что наглядно доказывает как недолго человек существует на нашей планете, окаменелости создаёт природа, а люди собирают их в музеях или частных коллекциях.

Фоссилии (лат. fossilis — ископаемый), или окаменелости — ископаемые остатки (не путать с останками) организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

Фоссилизация — совокупность процессов преобразования погибших организмов в ископаемые. Она сопровождается воздействием различных факторов среды и прохождением процессов диагенеза — физических и химических преобразований, при переходе осадка в породу, в которую они включены.

Введение

Окаменелости образуются в ходе процессов фоссилизации. Она сопровождается воздействием различных факторов среды при прохождении процессов диагенеза — физических и химических преобразований, при переходе осадка в породу, в которую включены остатки организмов. Окаменелости образуются, когда погибшие растения и животные не были сразу съедены хищниками или бактериями, а вскоре после гибели были покрыты илом, песком, глиной, пеплом, что исключило доступ к ним кислорода. В ходе образования из осадков горных пород, под воздействием минеральных растворов органическое вещество разлагалось и замещалось минералами — наиболее часто кальцитом, пиритом, опалом, халцедоном. При этом, благодаря постепенному ходу процесса замещения, внешняя форма и элементы структуры останков сохранялись. Обычно сохраняются только твердые части организмов, например — кости, зубы, хитиновые панцири, раковины. Мягкие ткани разлагаются слишком быстро и не успевают заместиться минеральным веществом. Растения при фоссилизации обычно подвергаются полному разрушению, оставляя отпечатки и ядра. Также растительные ткани могут замещаться минеральными соединениями, чаще всего кремнеземом, карбонатом и пиритом. Подобное полное или частичное замещение стволов растений при сохранении внутренней структуры называется петрификация организмы, не имеющие твердых минерализованных частей, редко образуют окаменелости. Это значит, что в летопись окаменелостей не попадают почти все одноклеточные существа и другие микроорганизмы (бактерии, простейшие, грибы), водоросли, сосудистые растения, не имеющие древесных тканей, черви, медузы и т.п.

Как сохраняются тела?

Большую часть окаменелостей составляют раковины, кости, зубы, пыльца и карбонизированные растительные остатки, то есть самые твердые, легче всего сохраняющиеся части тел животных и растений. Среди организмов, чьи окаменелые остатки находят чаще всего, можно назвать обитателей мелководных морей, таких, как моллюски, улитки, кораллы, брахиоподы, иглокожие, трилобиты, крабы. Эти существа были очень многочисленны, их остатки тверды и легко заносятся слоями осадков.

Костные части позвоночных животных, особенно зубы, фрагменты позвоночника и скелета, имеют высокую твердость и хорошо сохраняются, если после смерти они были быстро занесены слоями осадков. Кости состоят из смеси известкового минерала (фосфата кальция), который удерживается органической «связкой». Эта связка может разлагаться под воздействием бактерий, грибов и окисления. Следовательно, органическая составляющая костей, оставшихся на поверхности почвы или морского дна, сгнивает за несколько месяцев или лет. Мягкие ткани тел позвоночных привлекают пожирателей падали, да и без них мягкая ткань, такая, как мышцы и внутренние органы, начинает разлагаться в первые же часы после смерти. Поэтому окаменелые остатки сухопутных позвоночных, таких, как динозавры и люди, встречаются сравнительно редко.

Основные причины почему образуются окаменелости:

• Высыхание

При высыхании, которое чаще всего происходит в пустынном климате, хорошо сохраняются такие ткани, как кожа, волосы и даже мышцы. Некоторые остатки сухопутных позвоночных были сохранены именно таким образом — при высушивании. Благодаря этому мы получили редчайшие образцы окаменелых отпечатков кожи динозавров. В Монголии, в песчаниках позднего мела, были найдены несколько полных скелетов динозавров, погибших во время песчаной бури.

• Замораживание

Замораживание в условиях вечной мерзлоты может сохранить кровь и внутренние органы на десятки тысяч лет. Именно таким образом сохранились полные тела мамонтов и других животных, обитавших в ледниковую эпоху, таких, как шерстистые носороги, лошади, росомахи и бизоны, найденные в Сибири и на Аляске. Иногда находят и остатки людей — например, «ледяного человека» из Тироля. Их, правда, нельзя считать окаменевшими навеки, поскольку вечная мерзлота будет существовать не всегда, однако они представляют собой бесценный источник сведений об условиях, существовавших в ледниковую эпоху. Самая известная из находок — малыш-мамонтенок по прозвищу Дима, погибший в возрасте от 6 до 12 месяцев в Сибири около 40 000 лет назад.

• Инклюз (ископаемые останки живого организма, попавшего в янтарь.)

Одна из самых известных естественных консервирующих сред — янтарь. Он представляет собой сложную ароматическую смолу, выделявшуюся похожими на сосны деревьями из группы араукарий (род вечнозелёных хвойных деревьев). Она имеет способность убивать грибки и благодаря этому предотвращает биологическое разложение организмов, попавших в нее.

В янтаре находят множество самых разнообразных существ — от мухоморов до птичьих перьев и паразитических насекомых, и поскольку в геологии янтарь считается органической горной породой, значит, захоронение в янтаре можно считать настоящим окаменением. Большую часть окаменелостей, сохранившихся в янтаре, составляют беспозвоночные, преимущественно насекомые, однако иногда в янтаре находят мелких позвоночных (например, древесных лягушек и ящериц).

• Работа бактерий

Для естественной переработки органического вещества необходимы бактерии. Они в огромных количествах присутствуют практических во всех природных комплексах Земли — от океанских глубин до горячих источников, встречаются даже в толще полярного льда. Почти все бактерии разлагают сложные органические вещества на простые жидкости и газы. Однако в некоторых обстоятельствах, в особенности при недостатке кислорода, бактерии замедляют химические реакции разложения и тем самым способствуют образованию окаменелостей.

• Анаэробные сохранения

Идеальной же можно назвать анаэробную (бескислородную)среду, где очень мало кислорода и в которой животные и микроорганизмы, потенциально могущие причинить вред вашим останкам, просто не выживут. Условия, при которых воздействие бактерий способствует образованию окаменелостей, часто встречаются в мелкозернистом иле на дне озер и морей. В этих условиях образуются минералы, такие, как фосфат кальция и железистые пириты. Они покрывают мягкие органы тела, такие, как мышечные волокна, кожа, перья, кишечник и даже нежные ткани жабр, и в точности воспроизводят их форму. Когда-то в такую анаэробную среду попала обезьянка Ида, которая являлась одной из древнейших известных представителей приматов.

• Морская среда

Если останки попадут в слой песка, ила или каких-либо отложений, тогда они сохранятся надолго, и самые хорошие места для этого — заливные луга, озера, реки. А морское дно и того лучше. Палеоэкологические условия, которые считаются лучшими для сохранения окаменелостей — это озера и речные системы. Реки, текущие с гор и создающие эрозию почвы — и, таким образом, несущие много осадка. Также хорошие варианты — дельта реки или заливной луг, где принесенные рекой отложения быстро ложатся в почву, в случае когда вода схлынет.

• Минерализация растений

Некоторые древесные части растений могут в процессе литификации (превращения в твердую горную породу) претерпевать различные изменения. Они замещаются различными минералами — от карбоната кальция и железистых пиритов до опала и кремнистых известняков. Самое удивительное заключается в том, что эти варианты минерализации могут предоставить чрезвычайно подробную информацию о строении клеток растений, исчезнувших миллионы лет назад.

• Захоронения

Чтобы фрагменты организмов превратились в окаменелости, они должны быть погребены под слоем осадков. Обитатели моря чаще всего сохраняются в осадочных породах, накапливающихся на мелководном морском шельфе вокруг границ континентов. Суша подвержена выветриванию и эрозии, поэтому осадочные породы с хорошо сохранившимися окаменелостями находят там, где осадки скрыты от разрушения, например, на местах внутренних морей и озер, на склонах растущих горных хребтов, в образовавшихся под действием разломов желобах, таких, как рифтовые долины. В таких местах, называемых скоплениями осадков, накапливается так много осадочных пород, что, несмотря на подъемы суши и эрозию, некоторые пласты с содержащимися в них окаменелостями сохраняются на своих местах.

Ископаемое топливо

Обычно при образовании окаменелостей остатки растений карбонизируются. Под воздействием высокой температуры и давления в недрах земной коры они претерпевают ряд изменений. Сначала они напоминают торф, потом превращаются в бурый уголь, затем — в каменный уголь и, наконец, в антрацит. В этих процессах выделяются газы, которые при определенных геологических условиях могут скапливаться в полостях внутри земной коры. Несмотря на то, что в XIX—XX веках шла широкомасштабная разработка месторождений угля и газа, они до сих пор представляют собой основной запас ископаемого горючего на планете.

Типы Фоссилизации:

• Субфоссилии (лат. sub — под, почти) — ископаемые, у которых сохранился не только скелет, но и слабоизмененные мягкие ткани. Для растительных остатков используют термин «фитолеймы» (др.-греч. — растение; — остаток). Они представлены в различной степени измененными растительными остатками, сохраняющими клеточную структуру. К субфоссилиям относят фитолеймы из четвертичных отложений — семена, орехи, шишки хвойных, древесина, захороненные в торфяниках. К субфоссилиям также принадлежат уникальные находки некоторых животных, например мамонты, носороги и птицы. Консервантами в таких случаях являются вечная мерзлота, различные битумы, вулканический пепел, эоловые пески.

• Эуфоссилии, или эвфоссилии (др.-греч. — хорошо) представлены целыми скелетами или их фрагментами, а также отпечатками и ядрами. Скелетные остатки имеют минеральный или органический состав. К ним относятся раковины и скелеты животных, оболочки бактерий и грибов, а также органические остатки листьев, семян, плодов, спор и пыльцы. Скелеты являются основными объектами палеонтологических исследований. Иногда используется термин «органикостенные микрофоссилии», к которым относятся оболочки бактерий и грибов, нитчатых цианобактерий, а также споры и пыльца.

• Ихнофоссилии (др.-греч. — след) — следы жизнедеятельности ископаемых организмов. Чаще всего они сохраняются в виде отпечатков, реже в виде слабо объемных образований. К ним относятся следы ползания и зарывания членистоногих, червей, двустворок; следы выедания, норки, ходы и следы сверления губок, двустворок, членистоногих; следы передвижения позвоночных.

• Копрофоссилии (др.-греч. — помёт, навоз) образованы продуктами жизнедеятельности ископаемых организмов. Имеют объемный характер, сохраняются в виде валиков, конкреций, холмиков, столбиков, пластовых тел. К наиболее типичным копрофоссилиям относятся конечные продукты пищеварения позвоночных животных, непереваренные остатки других животных и растений. Обычно они представлены валиками и ленточками, обогащенными кальцием, железом, магнием, калием и фосфором. Копрофоссилии обычно имеют более светлый или, наоборот, более темный, нередко с красноватым оттенком, что выделяет их от окружающей породы.

• Хемофоссилии (др.-греч. — химия) представлены органическими ископаемыми биомолекулами бактериального, цианобионтного, растительного и животного происхождения. Обычно сохраняют химический состав биомолекул, который позволяет определить систематическое положение ископаемого организма, но не его морфологию (строение). Изучение химического и таксономического разнообразия хемофоссилий тесно связано с происхождением горючих ископаемых, особенно нефти.

Как определяют возраст окаменелостей?

В геологии существуют понятия абсолютного и относительного возраста. Абсолютный возраст определяют путем измерения содержаний в горных породах радиоактивных изотопов и продуктов их распада, например, урана и свинца. Уран превращается в свинец очень медленно — его период полураспада превышает 1 млрд. лет. Зная соотношения в породе урана и свинца, а также период полураспада урана (для каждого изотопа известный) можно определить возраст горных пород и содержащихся в них окаменелостях. Относительный возраст горных пород и окаменелостей определяется при наличие в данном слое других окаменелостей, живших небольшой отрезок времени, для которых ранее был установлен абсолютный возраст. Если, например, окаменелые останки рыбы были обнаруженные в одном слое с аммонитом, о котором уже известно, что он существовал только во время верхнего Мелового периода, то и останки рыбы будут верхнемеловыми.

Где находят окаменелости?

Ископаемые остатки древних животных и растений локализованы в толщах осадочных пород (известняки, глины, пески и песчаники), образовавшихся в те геологические периоды, в которые жили эти организмы. Места выхода осадочных пород на поверхность могут быть естественного (долины рек, обрывы, овраги, горные кряжи и т. д.) и искусственного (карьеры, шахты, дорожные выемки) происхождения. Как правило, в местах обширных выходов на поверхность осадочных пород находки окаменелостей нередки. Однако, местонахождения крупных скоплений интересных и уникальных окаменелостей редки. В мире известны лишь несколько десятков территорий с крупными местонахождениями окаменелостей, откуда и поступает большинство образцов:

Окаменелое дерево — Petrified Forest, Аризона, США.

Окаменелые рыбы и папоротники — Green River Formation, Вайоминг, США.

Источник