Почва — биокосное вещество

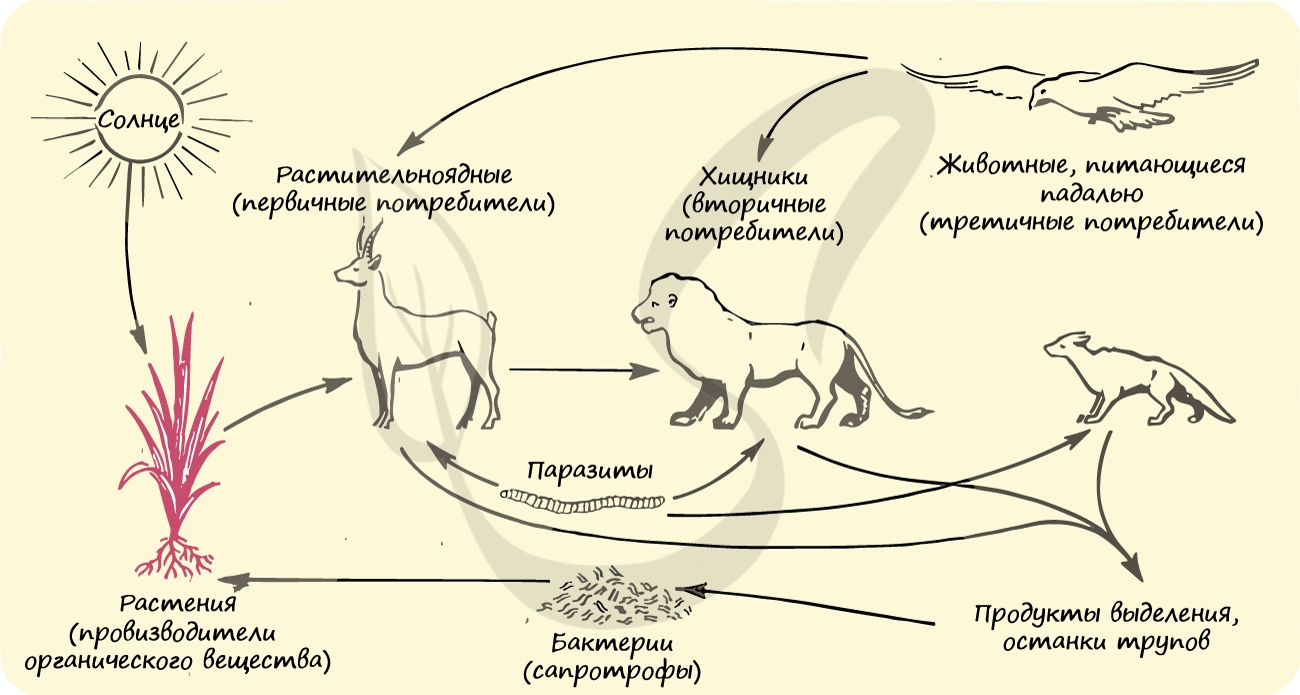

Почва — это особое природное образование в самом наружном слое земной коры, которое представляет собой биокосное вещество. Она является продуктом жизнедеятельности организмов, включая и микроорганизмы, как современных, так и принадлежащих «былым биосферам». Почва — важнейший компонент любой экологической системы суши, на базе которого происходит развитие растительных сообществ, в свою очередь составляющих основу пищевых цепей всех остальных организмов, образующих экологические системы Земли, ее биосферу. Люди не составляют здесь исключения: благополучие любого человеческого общества определяется наличием и состоянием земельных ресурсов, плодородием почв.

Между тем, за историческое время на нашей планете было утрачено до 20 млн. км 2 земель сельскохозяйственного назначения. На каждого жителя Земли нынче приходится в среднем всего 0,35-0,37 га, тогда как в 70-х годах эта величина составляла 0,45-0,50 га. Если современная ситуация не изменится, то чеpез столетие, пpи таких темпах потеpь, общая площадь угодий, пригодных для земледелия сократится с 3,2 до 1 млрд. га.

Почвообразование начинается с первичной сукцессии, проявляющейся в физическом и химическом выветривании, ведущем к разрыхлению с поверхности материнских горных пород, таких как базальты, гнейсы, граниты, известняки, песчаники, сланцы. Этот слой выветривания постепенно заселяется микроорганизмами и лишайниками, которые преобразуют субстрат и обогащают его органическими веществами. В результате деятельности лишайников в первичной почве накапливаются важнейшие элементы питания растений, такие как фосфор, кальций, калий и другие. На этой первичной почве теперь могут поселиться растения и сформировать растительные сообщества, определяютщие лицо биогеоценоза.

Постепенно в процесс почвообразования вовлекаются более глубокие слои земли. Поэтому большинство почв имеет более или менее выраженный слоистый профиль, разделяемый на почвенные горизонты. В почве поселяется комплекс почвенных организмов — эдафон: бактерии, грибы, насекомые, черви и роющие животные. Эдафон и растения участвуют в образовании почвенного детрита, который через свой организм пропускают детритофаги — черви и личинки насекомых. Например, дождевые черви на гектаре земли за год перерабатывают около 50 т почвы. При разложении растительного детрита образуются гуминовые вещества — слабые органические гуминовые и фульвокислоты — основа почвенного гумуса. Его содержание обеспечивает структурность почвы и доступность растениям минеральных элементов питания. Мощность богатого гумусом слоя определяет плодородие почвы.

Основными свойствами почвы как экологической среды являются ее физическая структура, механический и химический состав, кислотность, окислительно-восстановительные условия, содержание органических веществ, аэрация, влагоемкость и увлажненность. Различные сочетания этих свойств образуют множество разновидностей почв. На Земле по распространенности ведущее положение занимают пять типологических групп почв:

- почвы влажных тропиков и субтропиков, преимущественно красноземы и желтоземы, характеризующиеся богатством минерального состава и большой подвижностью органики;

- плодородные почвы саванн и степей — черноземы, каштановые и коричневые почвы с мощным гумусовым слоем;

- скудные и крайне неустойчивые почвы пустынь и полупустынь, относящиеся к различным климатическим зонам;

- относительно бедные почвы лесов умеренного пояса — подзолистые, бурые и серые лесные почвы;

- мерзлотные почвы, обычно маломощные, подзолистые, глеевые, обедненные минеральными солями со слабо развитым гумусовым слоем.

На территории Российской федерации в пользовании сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся сельским хозяйством, по данным Государственного итогового доклада за 1997 год находилось 607 млн.га; часть этих земель – 3,5 млн.га была занята населенными пунктами и разного рода постройками. Сельскохозяйственные угодья России в 1966 г. составляли 221,6 млн. га или 13% от всего земельного фонда России. Из них пашня — чуть более 120 млн. га, оленьи и конские пастбища чуть более 253 млн. га. В период с 1985 по 1990 г. выбыло из оборота более 7 млн. га. сельхозугодий, из них 2 млн. га пашни. К этому следует добавить, что 82 млн.га пашни России подвержены ветровой эрозии, площадь эродированных земель ежегодно возрастает на 0,4-0,5 млн.га, а потери массы плодородной почвы достигают 1,5 млрд.т. Более 7% площади сельхозугодий в той или иной степени засолонены, около 0,5% представлены солончаками.

Соответственно, почвы России на значительных площадях характеризуются невысоким плодородием, неудовлетворительным культуртехническим состоянием и мелиоративной обустроенностью. В большинстве основных сельскохозяйственных регионов России распаханность территории превышает экологически допустимые пределы, что усиливает процессы деградации почв и ухудшение гидрологического режима водосборных бассейнов, снижает способность природных комплексов к саморегуляции и продуктивность сельскохозяйственных угодий.

Наибольшее разрушительное воздействие на почвенный покров оказывают процессы водной и ветровой эрозии. В составе сельскохозяйственных угодий России эрозионно-опасные и подверженные водной и ветровой эрозии почвы занимают более 125 млн. га, в том числе эродированные — 54,1 млн. га. Каждый третий гектар пашни и пастбищ является эродированным и нуждается в защите от деградационных процессов. На землях сельскохозяйственного назначения сосредоточена основная доля оленьих пастбищ — 77,4% их общей площади, которая составляет 326,9 млн. га. По состоянию на 1 января 1997 г., общая площадь деградированных оленьих пастбищ составляет 230,6 млн. га, из которой 32% занимают пастбища сильной, 46,6% — средней и 21,4% — слабой степени деградации. В районах Крайнего Севера вследствие развития нефтегазового комплекса и сопутствующей ему инфраструктуры происходит ежегодная деградация оленьих пастбищ на площади более 1 млн. га. Пpиведенные данные свидетельствуют о существенной неблагополучии с состоянием почв и необходимости оpганизации специальных меpопpиятий, напpавленных в пеpвую очеpедь, к пpекpащению этих пpоцессов и, во втоpую — к восстановлению плодоpодия земель.

Дата добавления: 2019-02-07 ; просмотров: 931 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Почва — биокосное вещество

Почва — это особое природное образование в самом наружном слое земной коры, которое представляет собой биокосное вещество. Она является продуктом жизнедеятельности организмов, включая и микроорганизмы, как современных, так и принадлежащих «былым биосферам». Почва — важнейший компонент любой экологической системы суши, на базе которого происходит развитие растительных сообществ, в свою очередь составляющих основу пищевых цепей всех остальных организмов, образующих экологические системы Земли, ее биосферу. Люди не составляют здесь исключения: благополучие любого человеческого общества определяется наличием и состоянием земельных ресурсов, плодородием почв.

Между тем, за историческое время на нашей планете было утрачено до 20 млн. км 2 земель сельскохозяйственного назначения. На каждого жителя Земли нынче приходится в среднем всего 0,35-0,37 га, тогда как в 70-х годах эта величина составляла 0,45-0,50 га. Если современная ситуация не изменится, то чеpез столетие, пpи таких темпах потеpь, общая площадь угодий, пригодных для земледелия сократится с 3,2 до 1 млрд. га.

Почвообразование начинается с первичной сукцессии, проявляющейся в физическом и химическом выветривании, ведущем к разрыхлению с поверхности материнских горных пород, таких как базальты, гнейсы, граниты, известняки, песчаники, сланцы. Этот слой выветривания постепенно заселяется микроорганизмами и лишайниками, которые преобразуют субстрат и обогащают его органическими веществами. В результате деятельности лишайников в первичной почве накапливаются важнейшие элементы питания растений, такие как фосфор, кальций, калий и другие. На этой первичной почве теперь могут поселиться растения и сформировать растительные сообщества, определяютщие лицо биогеоценоза.

Постепенно в процесс почвообразования вовлекаются более глубокие слои земли. Поэтому большинство почв имеет более или менее выраженный слоистый профиль, разделяемый на почвенные горизонты. В почве поселяется комплекс почвенных организмов — эдафон: бактерии, грибы, насекомые, черви и роющие животные. Эдафон и растения участвуют в образовании почвенного детрита, который через свой организм пропускают детритофаги — черви и личинки насекомых. Например, дождевые черви на гектаре земли за год перерабатывают около 50 т почвы. При разложении растительного детрита образуются гуминовые вещества — слабые органические гуминовые и фульвокислоты — основа почвенного гумуса. Его содержание обеспечивает структурность почвы и доступность растениям минеральных элементов питания. Мощность богатого гумусом слоя определяет плодородие почвы.

Основными свойствами почвы как экологической среды являются ее физическая структура, механический и химический состав, кислотность, окислительно-восстановительные условия, содержание органических веществ, аэрация, влагоемкость и увлажненность. Различные сочетания этих свойств образуют множество разновидностей почв. На Земле по распространенности ведущее положение занимают пять типологических групп почв:

- почвы влажных тропиков и субтропиков, преимущественно красноземы и желтоземы, характеризующиеся богатством минерального состава и большой подвижностью органики;

- плодородные почвы саванн и степей — черноземы, каштановые и коричневые почвы с мощным гумусовым слоем;

- скудные и крайне неустойчивые почвы пустынь и полупустынь, относящиеся к различным климатическим зонам;

- относительно бедные почвы лесов умеренного пояса — подзолистые, бурые и серые лесные почвы;

- мерзлотные почвы, обычно маломощные, подзолистые, глеевые, обедненные минеральными солями со слабо развитым гумусовым слоем.

На территории Российской федерации в пользовании сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся сельским хозяйством, по данным Государственного итогового доклада за 1997 год находилось 607 млн.га; часть этих земель – 3,5 млн.га была занята населенными пунктами и разного рода постройками. Сельскохозяйственные угодья России в 1966 г. составляли 221,6 млн. га или 13% от всего земельного фонда России. Из них пашня — чуть более 120 млн. га, оленьи и конские пастбища чуть более 253 млн. га. В период с 1985 по 1990 г. выбыло из оборота более 7 млн. га. сельхозугодий, из них 2 млн. га пашни. К этому следует добавить, что 82 млн.га пашни России подвержены ветровой эрозии, площадь эродированных земель ежегодно возрастает на 0,4-0,5 млн.га, а потери массы плодородной почвы достигают 1,5 млрд.т. Более 7% площади сельхозугодий в той или иной степени засолонены, около 0,5% представлены солончаками.

Соответственно, почвы России на значительных площадях характеризуются невысоким плодородием, неудовлетворительным культуртехническим состоянием и мелиоративной обустроенностью. В большинстве основных сельскохозяйственных регионов России распаханность территории превышает экологически допустимые пределы, что усиливает процессы деградации почв и ухудшение гидрологического режима водосборных бассейнов, снижает способность природных комплексов к саморегуляции и продуктивность сельскохозяйственных угодий.

Наибольшее разрушительное воздействие на почвенный покров оказывают процессы водной и ветровой эрозии. В составе сельскохозяйственных угодий России эрозионно-опасные и подверженные водной и ветровой эрозии почвы занимают более 125 млн. га, в том числе эродированные — 54,1 млн. га. Каждый третий гектар пашни и пастбищ является эродированным и нуждается в защите от деградационных процессов. На землях сельскохозяйственного назначения сосредоточена основная доля оленьих пастбищ — 77,4% их общей площади, которая составляет 326,9 млн. га. По состоянию на 1 января 1997 г., общая площадь деградированных оленьих пастбищ составляет 230,6 млн. га, из которой 32% занимают пастбища сильной, 46,6% — средней и 21,4% — слабой степени деградации. В районах Крайнего Севера вследствие развития нефтегазового комплекса и сопутствующей ему инфраструктуры происходит ежегодная деградация оленьих пастбищ на площади более 1 млн. га. Пpиведенные данные свидетельствуют о существенной неблагополучии с состоянием почв и необходимости оpганизации специальных меpопpиятий, напpавленных в пеpвую очеpедь, к пpекpащению этих пpоцессов и, во втоpую — к восстановлению плодоpодия земель.

Дата добавления: 2019-02-07 ; просмотров: 932 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Биосфера

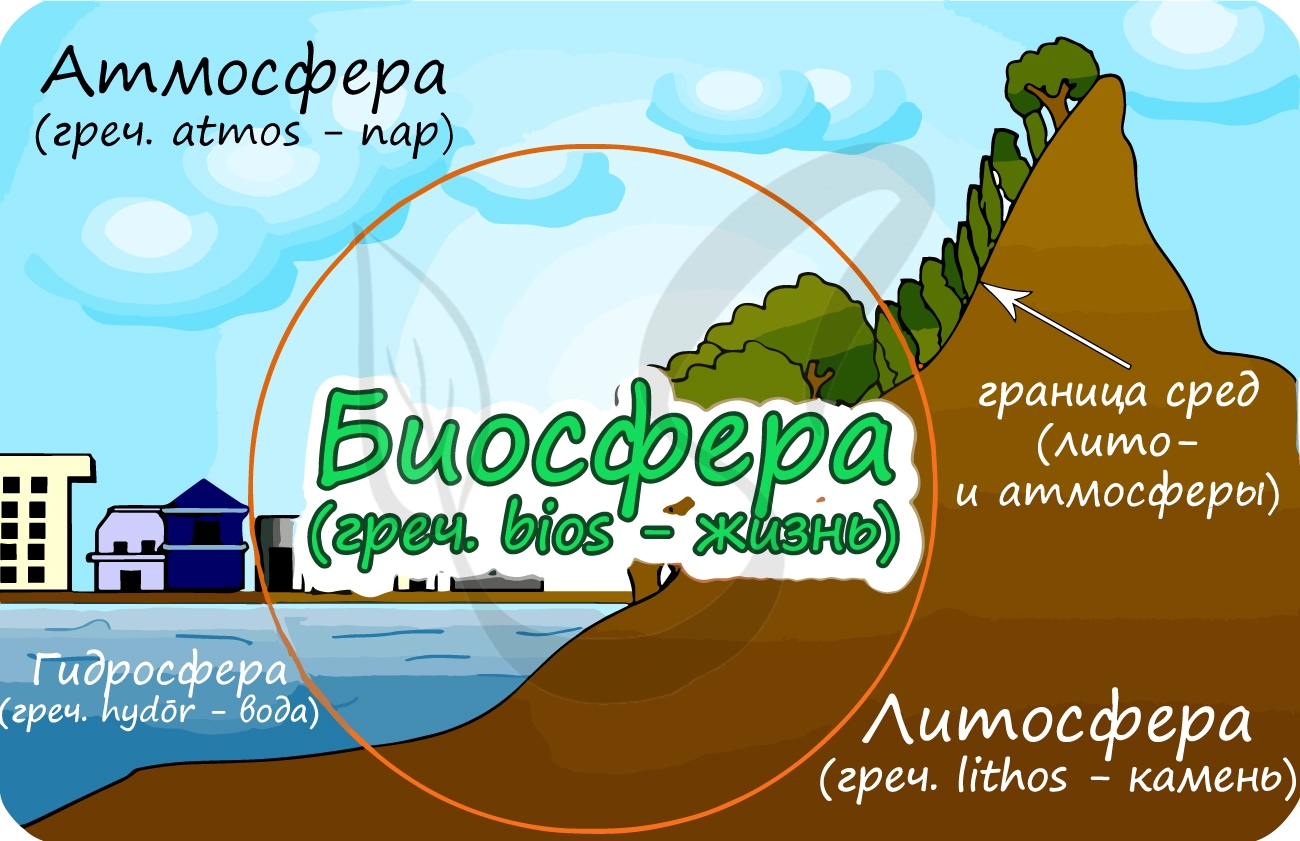

Биосфера (греч. bios — жизнь + sphaira — шар) — наружная оболочка Земли, населенная живыми организмами, составляющими в совокупности живое вещество планеты. Термин «биосфера» предложен австрийским геологом Э. Зюссом, учение о биосфере было создано и развито российским и советским ученым Вернадским Владимиром Ивановичем.

Биосфера — совокупность всех биогеоценозов, это открытая система, структура и свойства которой определяются деятельностью организмов в прошлом и настоящем. Биосферу можно рассматривать как часть лито-, гидро- и атмосферы, заселенную живыми существами.

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

Границы биосферы

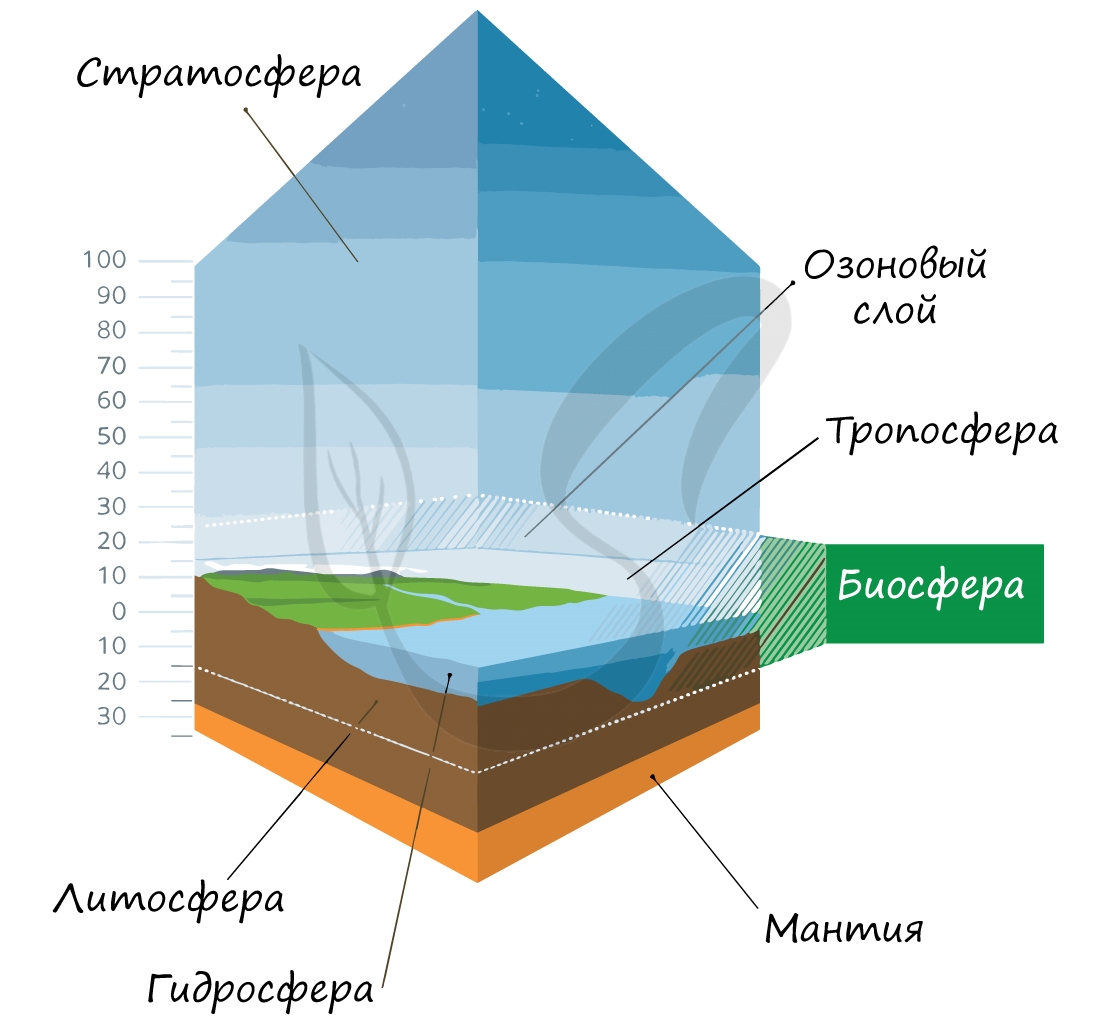

Общая толщина биосферы приблизительно 17 км. Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части — тропосфере, которую сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Выше «озонового экрана» существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое. Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Многокомпонентная сложная система биосферы включает несколько отдельных элементов. Вернадский В.И. создал учение, в соответствии с которым вещество биосферы состоит из:

- Живое вещество

Совокупность всех живых организмов на нашей планете. Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ — важнейший фактор геологических изменений планеты.

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

К биокосному веществу относятся пресная и соленая вода, почва, воздух. Почва является верхним наиболее плодородным слоем литосферы Земли. Почва — уникальный продукт совместной деятельности живых организмов, то есть биологических и геологических процессов, протекающих в живой природе.

Функции живого вещества

Важнейший компонент биосферы — живое вещество, то есть — живые организмы. Их деятельность приводит к наиболее значительным геологическим изменениям в биосфере, они обеспечивают круговорот веществ — главное условие зарождения новой жизни.

Перечислим важнейшие функции живого вещества:

- Энергетическая

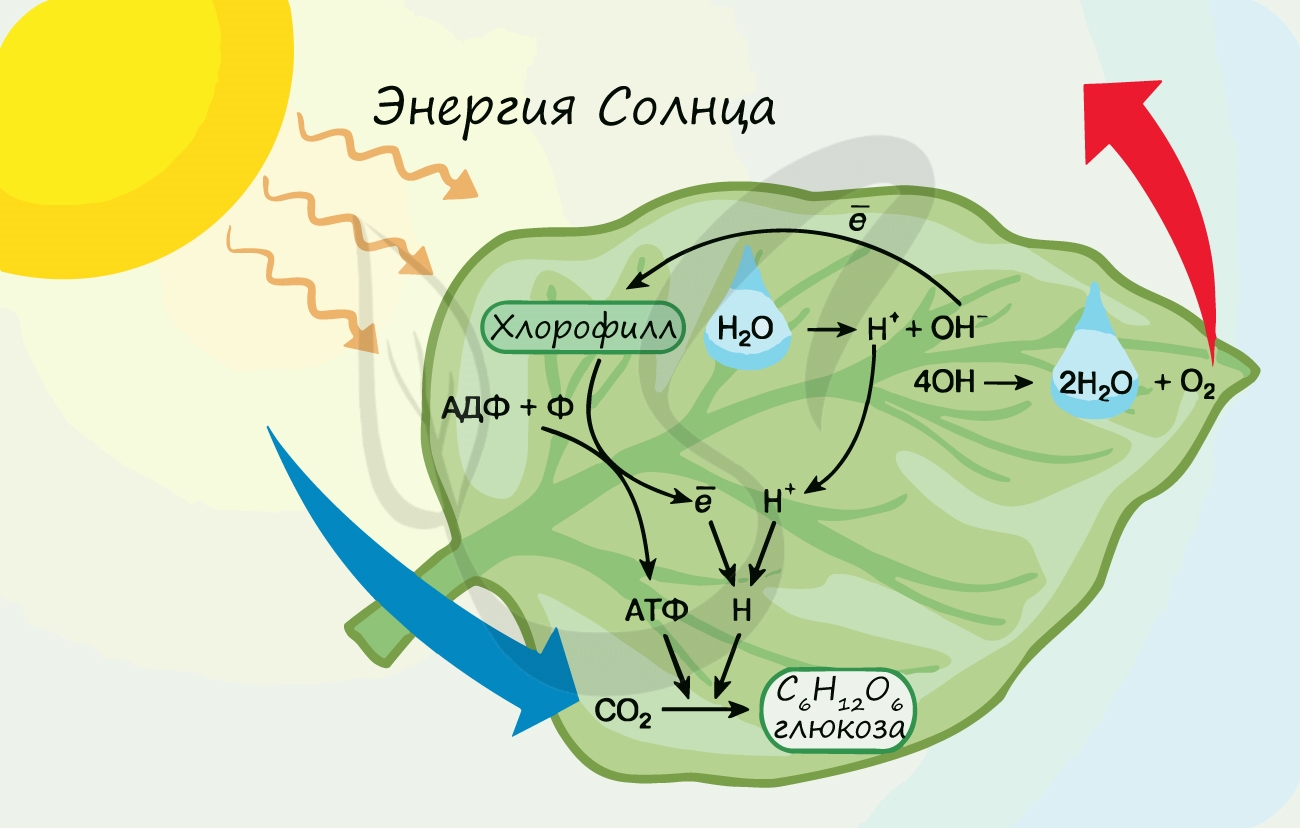

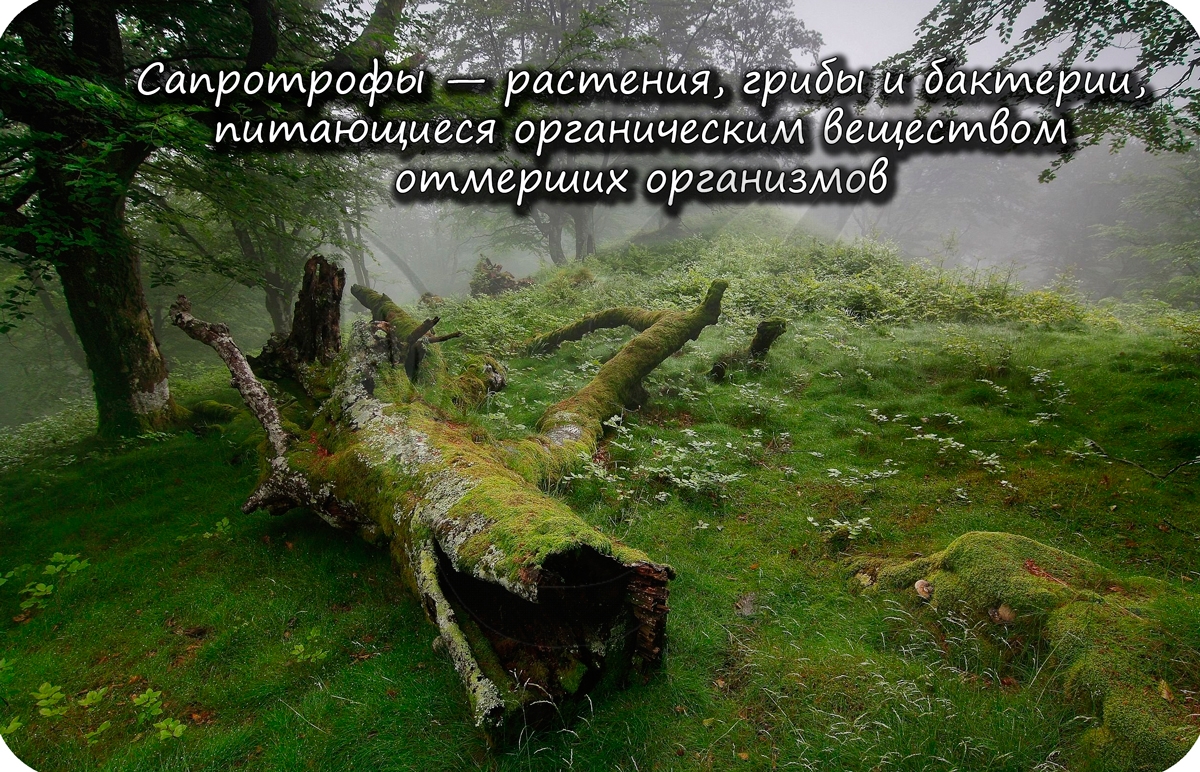

Живые организмы постоянно получают и преобразуют энергию. Растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей, а животные передают ее по цепочке. После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям и грибам — сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом, растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Это связано с тем, что каждое живое существо избирательно накапливает определенные химические элементы. К примеру, многие моллюски накапливают кальций, образуют известковый скелет — раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых — известняка (мела).

В результате жизнедеятельности мха сфагнума образуется полезное ископаемое — торф, а папоротниковидные образуют каменный уголь. Это концентрат углеродистых и кальциевых соединений в погибших растениях, которые тысячелетиями отмирали и образовали залежи ископаемых.

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Без разрушения «старой» жизни, невозможно возникновение «новой». После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда — это главное условие жизни.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Все атомы, которыми мы обладаем, которые стали частью наших рук, глаз, носа, языка — все эти атомы кому-то принадлежали до нас! За миллиарды лет существования Земли они успели побывать в мириадах растений, грибов и животных. То, что наши атомы сейчас с нами — великое чудо и немыслимая случайность.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство всего живого.

Ноосфера

Ноосфера (греч. noos — разум и sphaira — шар) — термин введенный русским ученым В.И. Вернадским. Ноосфера подразумевает взаимодействие природы и общества, при котором человек является главным определяющим фактором эволюции. Человек становится крупнейшей геологической силой.

Споры о том, можно ли считать современный этап развития цивилизации ноосферой остаются открытыми. Основная идея ноосферы — разумное, рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: «Пока не потеряешь, не осознаешь ценность». Неужели растения должны исчезнуть с лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Углерод находится в природе в основном в составе углекислого газа, угольной кислоты и ее нерастворимых солей — карбоната кальция (из которого состоят раковины моллюсков). Отмирая, живые организмы образуют залежи полезных ископаемых: торф, древесину, каменный уголь, нефть. Известняк может надолго исключить углерод из круговорота веществ.

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек «вернул их в строй» вместе с выхлопными газами.

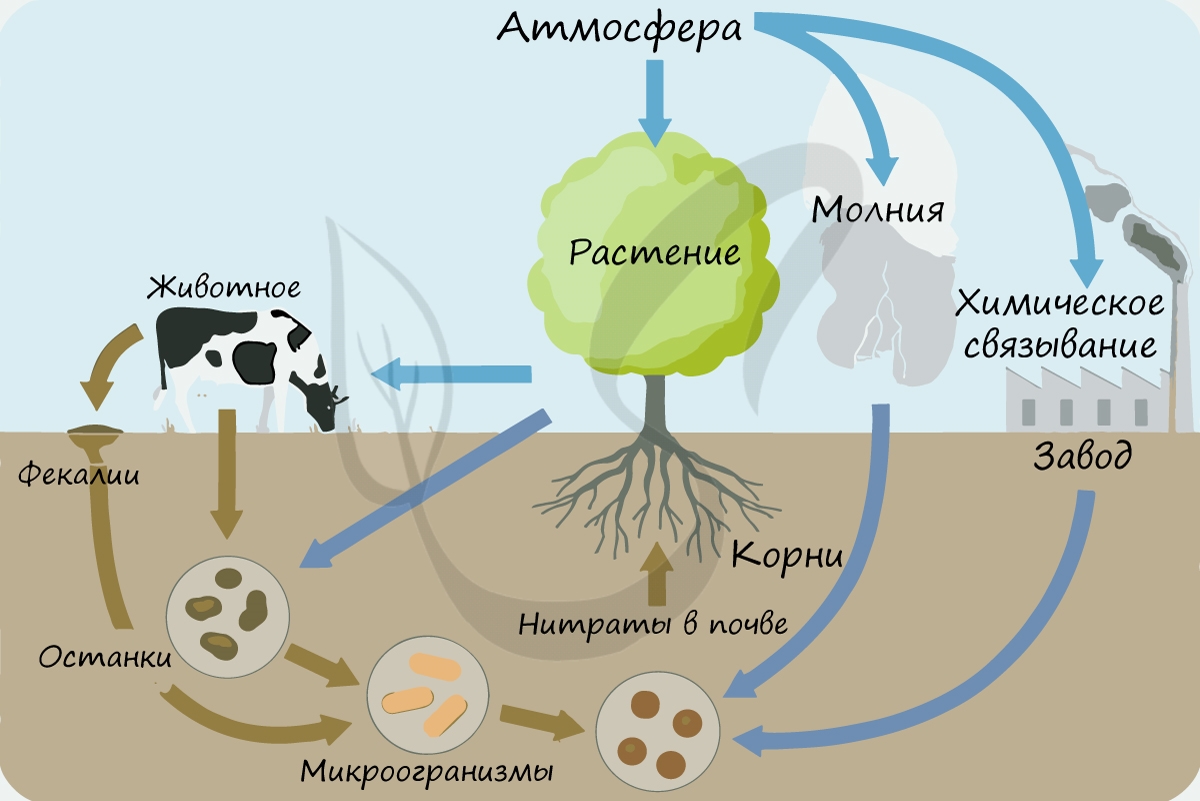

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

В листьях в процессе биосинтеза азот преобразуется в белки. Травоядные животные поедают растения, таким образом, белок включается в их состав. После смерти животных белки разлагаются сапротрофами, которые выделяют аммиак, нитраты. Часть нитратов усваивается растениями, а часть восстанавливается бактериями до атмосферного азота — цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник