Редуцентное звено биосферы

Важнейшим свойством любой экосистемы, а следовательно, и экосистемы высшего уровня, т.е. биосферы, является участие ее живых компонентов (редуцентов) в разложении остатков растительной и животной биомассы. Их разложение и последующая минерализация (превращение в относительно простые неорганические вещества) – необходимые условия нормального хода биопродукционного процесса. В результате высвобождаются химические элементы, которые были связаны в растительной органике, благодаря чему они вновь вовлекаются в круговорот веществ, предотвращая истощение ресурсов питания растений, а подчас и способствуя их восстановлению.

Следует отметить, что разложение (деструкция) является процессом, в котором участвует вся биота совместно с абиотическими факторами, он протекает благодаря взаимосвязи и взаимозависимости всех звеньев пищевой цепи. При этом между ними, от первого к последнему звену цепи, происходит передача вещества и энергии. Без этого, крайне необходимого для функционирования живых систем процесса, все питательные вещества оказались бы связанными в мертвых телах, и дальнейшее развитие живых существ было бы невозможно.Достаточно сказать, что более 90 % энергетических запасов веществ, которые содержатся в телах растений и животных, потребляются после их отмирания.

В процессе разложения участвуют (одновременно или поочередно) многочисленные беспозвоночные животные, грибы, бактерии, которые составляют вместе редуцентное звено глобальной экосистемы.В частности, грибы осуществляют деструкцию клеточных оболочек растений; мелкие животные размельчают и при этом частично разрушают растительные и животные остатки. Окончательное разложение до исходных веществ (воды, диоксида углерода и др.) преимущественно осуществляют редуценты – бактерии. При этом жизнедеятельность всех организмов, которые входят в редуцентное звено, осуществляется благодаря использованию энергии тех веществ, которые ранее не смогли усвоить консументы, фитофаги и зоофаги.

Рассмотрим подробнее процессы, протекающие при попадании мертвого органического вещества в почву. Все разновидности последнего подвергаются в ней биологическому разложению и окислению – гумификации,и, в конце концов, превращаются в довольно стабильную субстанцию почвы – гумус.Таким образом, образование гумуса, обеспечивающего плодородие почв, есть следствие биохимических ферментативных процессов, которые осуществляются обитателями почвы. Любопытно, что наибольшей биомассой среди животных организмов биосферы обладают именно обитатели почвы. Если предположить (К.М. Сытник и др., 1987 г.), что в среднем биомасса почвенной фауны составляет 0,3 т/га, то на площади 80 млн. кв. км почвенного покрова планеты (без пустынь) суммарная биомасса почвенных животных всего земного шара составит 2,4 млрд. т.

Численность и масса разных деструкторов может достигать значительных величин (табл. 1)

Численность и масса организмов-деструкторов

(Н.С. Архангельский, 1971 г.)

| Группа организмов | Количество (млн.) в 1 г почвы | Масса, т/га |

| Бактерии Микроскопические грибы Водоросли Простейшие (в 1 мл воды) | 0,4 0,1 1,5 | 0,1 0,37 |

Во многих почвах распространены дождевые черви, количество которых может достигать под пашнями 250 тысяч, а под сенокосом 2–5,6 млн. штук/га при массе в сотни кг. Черви ежегодно пропускают через свой пищеварительный тракт до 85 т/га органического вещества, которое в переработанном виде служит исходным продуктом для образования гумуса.

Вышеуказанные примеры говорят о той громадной, хотя и незаметной для человека деятельности, которую осуществляют живые организмы – деструкторы, эти санитары биосферы. Ученые подсчитали: при потере биосферой только микроорганизмов–деструкторов всего за 10 лет на Земле скопилось бы такое количество отбросов, при котором жизнь стала бы невозможной.

Источник

Причины устойчивости биосферы

Уникальность нашей планеты состоит в том, что на ней есть жизнь, которая пронизывает не только водную и воздушную сферы, но и часть земной толщи. Что же позволяет жизни во всех ее формах и проявлениях быть достаточно устойчивой во времени и пространстве?

Магнитное поле Земли. Подсчитано, что каждую секунду на площадку в 1 м 2 через границу атмосферы из Космоса в направлении земной поверхности влетают более 10 тысяч заряженных частиц со скоростями, близкими к световой. Характеризуясь огромной энергией, космическое излучение способно за относительно короткий срок разложить на ионы и электроны весь воздух атмосферы, а, следовательно, уничтожить жизнь на планете. Однако этого, к счастью, не происходит. Дело в том, что Земля представляет собой своеобразный магнит, его силовые линии окружают земной шар и образуют вокруг него магнитосферу, которая защищает живые организмы от солнечного ветра. Итак, магнитное поле есть важнейший защитник жизни на Земле, без которого она не смогла бы зародиться в прошлом, не смогла бы сохраниться в настоящем. Но наряду с этим есть и другие факторы стабильности, порожденные самим живым веществом биосферы.

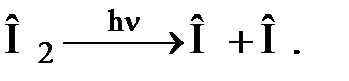

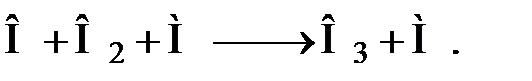

Озоновый слой биосферы. Важнейшим фактором возникновения и развития биосферы стало создание автотрофными организмами кислородной среды на стыке трех оболочек Земли: литосферы, гидросферы и атмосферы. Наполнение атмосферы кислородом способствовало появлению в ней озона. Образование озона в стратосфере связано с реакцией фотодиссоциации поступающего туда молекулярного кислорода под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца с длиной волны менее 200 нм:

Взаимодействие образовавшегося атомарного кислорода с молекулой последнего (в присутствии третьих частиц – катализатора) ведет к образованию озона:

Основное количество озона сосредоточено в стратосфере на высотах 15…25 км (верхняя граница, его распространения – до 45 км), где он образует озоновый слой или озоносферу. Основная масса озона образуется в экваториальной зоне и распространяется затем атмосферными движениями к полюсам. У поверхности Земли озон появляется только во время грозовых разрядов. В разных широтных зонах Земли слой озонного максимума располагается на разных уровнях: в полярных районах на высоте около 20 км, в тропиках – 25…26 км, а в умеренных широтах – между этими уровнями. 85…90 % озона находится в стратосфере, а остальное – в тропосфере. Расчеты показали, что если все содержащиеся в атмосфере молекулы озона равномерно распределить над поверхностью Земли, то толщина образовавшейся оболочки составит лишь около 3 мм для среднегодовых среднеглобальных условий (т.е. при температуре у поверхности Земли 15 °С и давлении 1 атм.). Для сравнения: толщина слоя, образованного всеми газами земной атмосферы при тех же условиях, составит примерно 8 км. Несмотря на крайне низкое количественное содержание, этот газ имеет неоценимое эколого-биологическое значение, так как слой озона практически полностью поглощает поток коротковолновых УФ-лучей Солнца с длиной волны 200…280 нм и около 90 % ультрафиолетового излучения с длиной волны 280…320 нм. Таким образом, озоновый слой является охранным щитом от жесткого, короче 280 нм, УФ-излучения, крайне опасного для всего живого на планете.

Добавим, что от поглощения озоном ультрафиолетовой солнечной радиации во многом зависит и температура атмосферы: стратосферный воздух нагревается на несколько десятков градусов, при этом максимальный нагрев приходится на слой 40…45 км в высоких широтах весной и летом. Кроме того, озон интенсивно поглощает инфракрасную (тепловую) радиацию, причем особо в середине «окна прозрачности» (8…13 мкм), в котором «не срабатывает» водяной пар – основной атмосферный поглотитель и излучатель. Поэтому вертикальное распределение температуры атмосферы, а, значит, ее радиационный режим и циркуляция прямо зависят от поведения атмосферного озона. Сам же озон, вследствие указанной способности поглощать ИК-излучение, относят к так называемым парниковым газам, способствующим потеплению в тропосфере.

Наконец, укажем также, что благодаря наличию кислорода в атмосфере сгорает (окисляется) огромное, исчисляемое миллионами тонн, количество космического вещества (метеориты, кометы, и т.п.), пришедшего из Космоса. В противном случае постоянная бомбардировка поверхности планеты создала бы для живых организмов, в том числе и человека, множество проблем. Уместно вспомнить поверхность безатмосферной Луны, покрытую оспинами малых и больших кратеров.

Высокое разнообразие организмов в биосфере. В биосфере всё связано со всем и все нужны всем. Стабильность биосферы в значительной степени основывается на высоком видовом разнообразии живых организмов, отдельные группы которых выполняют различные функции в поддержании общего потока вещества и распределения энергии.

Редуцентное звено биосферы. Помимо рассмотренных, есть малозаметные или даже невидимые хранители жизни. Ткани и органы отмерших растений и животных под воздействием специфических организмов-редуцентов подвергаются деструкции, т.е. распадаются. Вещества, которые входили в их состав, вновь становятся доступными для повторного усвоения.

В процессе разложения органики участвуют (одновременно или поочередно) многочисленные беспозвоночные животные, грибы, бактерии, которые составляют вместе редуцентное звено глобальной экосистемы. В частности, грибы осуществляют деструкцию клеточных оболочек растений; мелкие животные измельчают и при этом частично разрушают растительные и животные остатки. Окончательное разложение до исходных веществ (воды, диоксида углерода и др.) преимущественно осуществляют редуценты-бактерии. Рассмотрим подробнее процессы, протекающие при попадании мертвого органического вещества в почву. Все разновидности последнего подвергаются в ней биологическому разложению и окислению – гумификации, и, в конце концов, превращаются в довольно стабильную субстанцию почвы – гумус. Таким образом, образование гумуса, обеспечивающего плодородие почв, есть следствие биохимических ферментативных процессов, которые осуществляются обитателями почвы.

Ученые подсчитали: при потере биосферой только микроорганизмов-деструкторов, всего за 10 лет на Земле скопилось бы такое количество отбросов, при котором жизнь стала бы невозможной.

Итак, биосфера теснейшим образом связана с Космосом. Потоки космической энергии создают на Земле условия, обеспечивающие жизнь. При этом находящееся за пределами биосферы магнитное поле Земли, возникшее задолго до появления жизни, а также озоновый экран, являющийся порождением живого вещества планеты, защищают жизнь на ней от губительного космического излучения и интенсивной солнечной радиации. С другой стороны, находясь, образно говоря, между молотом и наковальней (снаружи – враждебный Космос, внутри Земли – огромное раскаленное ядро), жизнь активно ищет пути поддержания своего существования и развития. Отсюда следует вывод, что стабильное состояние биосферы обусловлено в первую очередь деятельностью самого живого вещества, обеспечивающей определенную скорость фиксации солнечной энергии и биогенной миграции атомов. Жизнь на планете Земля сама стабилизирует и, согласно В.И. Вернадскому, «как бы само создает себе область жизни». Это закладывает основу для длительного ее развития.

Здесь уместно привести принцип Ле Шателье-Брауна: при внешнем воздействии, выводящем экологическую Систему из состояния устойчивого равновесия, равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется.

Однако стабильность биосферы имеет определенные пределы и нарушение ее регуляторных возможностей чревато серьезными последствиями. На это, в частности, указывает правило одного процента: изменение энергетики природной системы в среднем на 1 % выводит последнюю из состояния гомеостаза (равновесия).Данное правило подтверждается исследованиями в области глобальной климатологии и других геофизических, а также биофизических процессов. Так, все крупные природные явления на поверхности Земли (извержения вулканов, мощные циклоны, процесс глобального фотосинтеза и т.п.), как правило, имеют суммарную энергию, не превышающую 1 % энергии солнечного излучения, попадающего на поверхность Земли. Переход энергетики процесса за это значение обычно приводит к резким аномалиям – климатическим отклонениям, переменам в характере растительности, крупным лесным и степным пожарам. Все это следует учитывать при планировании отдельных видов хозяйственной деятельности глобального масштаба. То же самое, очевидно, относится и к военным конфликтам с применением оружия массового поражения.

Источник

Редуцентное звено биосферы

Существуют малозаметныеили даже невидимые хранители жизни, которые создают условия для ее поддержания. Это —организмы-редуценты, которые, действуя специфическим образом, подвергают деструкции (т. е. распаду) органы отмерших животных и растений. Вещества, которые входили в их состав, вновь становятся доступными для повторного усвоения живой материей.

Существует3 основных пути возращения питательных веществ в новые циклы поглощения:

— первый соответствует пищевой цепи пастбищного типа;

— второй путь характерен для степей, лесов умеренной зоны и других сообществ, в которых основной поток энергии идет через детритную пищевую цепь;

— третий путь — прямая передача питательных веществ от организма к организму (используется симбиотическими системами).

Подчеркнем: важнейшими свойствами любой экосистемы, а, следовательно, и экосистемы высшего уровня, т. е. биосферы, является участие ее живых компонентов в разложении остатков растительной биомассы. Это разложение и последующая минерализация (превращение в относительно простые неорганические вещества) — необходимые условия нормального хода биопродукционного процесса. В результате высвобождаются химические элементы, которые были связаны в растительной органике, благодаря чему они вновь вовлекаются в круговорот веществ, предотвращая истощение ресурсов питания растений, а подчас и способствуя их восстановлению.

В процессе разложения участвуют (одновременно или поочередно) многочисленные животные, грибы, бактерии, которые вместе составляют редуцентное звено глобальной экосистемы, в частности:

— грибы осуществляют деструкцию клеточных оболочек растений;

— мелкие животные измельчают и при этом частично разрушают растительные и живые остатки;

— окончательное разложение до исходных веществ (воды, диоксида углерода) преимущественно осуществляют редуценты-бактерии.

При этом жизнедеятельность всех организмов, которые входят в редуцентное звено, осуществляется благодаря использованию энергии тех веществ, которые ранее не смогли усвоить консументы, фитофаги и зоофаги.

Рассмотрим подробнеепроцессы, протекающие при попадании мертвого органического вещества в почву. Все разновидности последнего подвергаются в ней биологическому разложению и окислению — гумификации, и в конце концов, превращаются в довольно стабильную субстанцию почвы — гумус.

Таким образом, образование гумуса, обеспечивающего плодородие почв, есть следствие биохимических ферментативных процессов, которые осуществляются обитателями почвы.

Наибольшей биомассой среди животных организмов биосферы обладают обитатели почвы. Если предположить (К.М. Сытник и др., 1987), что в среднем биомасса почвенной фауны составляет 0,3 т/га, то на площади 80 млн км 3 почвенного покрова планеты (без пустынь) суммарная биомасса почвенных животных 1 всего земного шара составит 2,4 млрд т.

Численность и масса деструкторов может достигать и более значительных величин (табл. 2).

| Группа организмов | Количество в 1 г почвы, млн | Масса, т/га |

| Бактерии | ||

| Микроскопические водоросли | 0,4 | |

| Водоросли | 0,1 | 0,1 |

| Простейшие(в 1 мл воды) | 1,5 | 0,37 |

Во многих почвах распространены дождевые черви, количество которых может достигать под пашнями 250 тыс., а под сенокосами 2-5,6 млн штук на 1 га при массе соответственно 50-140 и 2 тыс. кг. Черви ежегодно пропускают через свой пищевари- тельный тракт до 85 т/га органического вещества, которое в переработанном виде служит исходным продуктом для и образования гумуса.

Вышеуказанные примеры говорят о той громадной, хотя и незаметной для человека, деятельности, которую осуществляют живые организмы-деструкторы. Ученые подсчитали: при потере биосферой только микроорганизмов-деструкторов всего за 10 лет на Земле скопилось бы такое количество отбросов, при котором жизнь стала бы невозможной

Однако стабильность биосферы имеет пределы, и нарушение ее регуляторных возможностей чревато серьезными последствиями. На это, в частности, указываетправило одного процента: изменение энергетики природной системы в среднем на 1% выводит последнюю из состояния гемостаза (равновесия). Данное правило подтверждается исследованиями в области глобальной климатологии и других геофизических, а также биофизических процессов. Так, все крупные природные явления на поверхности Земли (извержения вулканов, мощные циклоны, процесс глобального фотосинтеза), как правило, имеют суммарную энергию, не превышающую 1% энергии солнечного излучения, попадающего на поверхность Земли. Переход энергетики процесса за это значение обычно приводит к резким аномалиям — климатическим отклонениям, переменам в характере растительности, крупным лесным пожарам.

Все это следует учитывать при планировании отдельных видов хозяйственной деятельности глобального масштаба. То же самое, очевидно, относится и к военным конфликтам с использованием оружия массового поражения.

Биосфера и космос

На живую оболочку Земли воздействует из небесных пространств бесконечное число излучений, из которых видимые световые составляют лишь их ничтожной частью. «Лик Земли становится видным благодаря проникающим в него световым излучениям небесных светил, главным образом Солнца», — писал В.И. Вернадский (1926). Из невидимых излучений, охватывающих все пространство, известны пока немногие, их значение в биосфере только начинает осознаваться.

Исходя из длины волны изучения, выделяют огромную областькосмических излучений. Эта область, по оценкам В.И. Вернадского, «охватывает сейчас около сорока октав», причем видимая часть солнечного спектра — лишь одна из них. Космические лучи, принимаемые нашей планетой и заметно влияющие на ее биосферу, обычно рассматриваются биологами в пределах от 1 -2 мм до 180 нм.

Ультрафиолетовые лучи (180—200 нм) в значительной мере задерживаются в разреженной части атмосферы — стратосфере. Здесь происходит трансформация энергии коротких волн. Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит ионизация, новообразование газов и других космических соединений. Эти процессы можно наблюдать в виде северных сияний, зарниц, различных свечений.

Коротковолновые ультрафиолетовые излучения разрушают все живое, в то время как длинноволновые — не вредят организмам. Задерживая коротковолновое излучение, стратосфера защищает от него область жизни. Поглощает эти лучи озоновой экран (о чем мы говорили выше). Жизнь, создавая биохимическим путем свободный кислород, тем самым создает защитный экран озона, предохраняющий ее от губительных излучений.

Инфракрасные тепловые излучения Солнца(1 мм — 800 нм) необходимы для существования жизни. Тепловая энергия Солнца превращается на Земле в механическую, химическую, электрическую и другие виды энергии. Проявления этой трансформации можно наблюдать повсюду: фотосинтез, круговорот воды, движения ветра, морских течений и рек, разрушение скал, накопление осадков. Атмосфера, океан, озера, реки, дождь и снег производят колоссальную работу по трансформации тепловой энергии.

Однако как ультрафиолетовые, так и инфракрасные лучи Солнца участвуют в биохимических процессах только косвенным путем, после того как часть энергии «извлекается» из солнечной радиации растениями.

Видимый свет — основной источник жизни на планете. Выясним, почему лишь малая часть космических излучений ответственна за процесс фотосинтеза, от которого зависит жизнь на Земле.

Вся биологическая активность связана в основном с длинами волн видимого света (380—750 нм). Объяснения этому феномену даются в рамках 2 гипотез:

— согласно первой гипотезе, живое вещество состоит из огромных молекул, конфигурация которых поддерживается в основном водородными и другими слабыми связями. Коротковолновые излучения с мощной энергией разрушают эти связи и выбивают электроны из атомов (ионизирующие излучения). Энергия же излучения с длиной волны больше, чем у видимого света, активно поглощается водой, которая составляет основную долю массы живых организмов. Длинноволновые лучи не могут изменить структуру органических молекул. Только средневолновые излучения видимой части спектра способны вызвать необходимые превращения в биологических системах;

— вторая гипотеза предполагает, что видимый свет «выбран» организмами как наиболее доступный. Основная часть солнечного света, достигающего нашей планеты, лежит в пределах именно этой области. Коротковолновое излучение экранируется озоном, а значительная часть длинноволновой инфракрасной радиации поглощается водяными парами и углекислым газом, не успевая достигнуть земной поверхности. Видимый свет обеспечивает пригодные для жизни условия окружающей среды, а живые системы соответствуют физическим условиям среды. Если бы эта взаимосвязь отсутствовала, то жизнь была бы невозможной.

С космическими излучениями планета получает новые, неизвестные для вещества свойства и формирует измененную силами космоса картину земной поверхности. Вещество биосферы становится активным и распределяет аккумулированную солнечную энергию, превращая ее в другую, способную производить работу.

Биосфера — это область не только вещества Земли, но и энергии, полуденной из космоса, т. е. создание и Земли и космоса.

Итак, биосфера сочетает как сугубо земные, так и космические процессы, отражает их изменения в истории космоса. Биосферу нельзя понять, изучая явления, происходящие только в ней, без учета связей земных процессов со всем космическим пространством.

Эволюция биосферы

Начало эволюции (от лат. evolution — развитие) биосферы — это начало жизни. В.И. Вернадский считал жизнь явлением вечным, подобным материи или энергии. Хотя в основе его учения о биосфере и лежат представления о глубочайшей взаимосвязи живого и неживого, он полагал, что барьер между косвенной и живой материей непроходим.

Возникновение жизни на Земле — вопрос дискуссионный. По мнению В.И. Вернадского, в обозримой геологической истории образование живого вещества из неживого на Земле произойти не могло. Отправной точкой его воззрения в этой области был принцип, сформулированный флорентийским врачом Франческо Реди: «Все живое от живого» (1668).

Доказательство тому В.И. Вернадский видел в работах Л. Пастера и П. Кюри об особенностях молекулярного строения органического вещества:

— живое вещество обладает свойством оптической дисимметрии, т. е. является фильтром, способным отделять правовращающиеся молекулы от левовращающихся. Благодаря концентрации молекул одинаковой симметрии живое вещество способно поляризовать световые лучи;

— в неживом веществе левовращающиеся и правовращающиеся молекулы смешаны в произвольных пропорциях.

В.И. Вернадский уделял большое внимание этому фактору, высказав гипотезу о том, что дисимметричные структуры стабильны в живом веществе. Отстраняясь от каких-либо экстраполяций и гипотез, основываясь только на эмпирических обобщениях, он утверждал, что на Земле нет условий, которые могли бы обеспечить возникновение жизни не биогенным путем из косного вещества, т. е. нет условий для абиогенеза (от греч. abiogenesis).

Позднее, под влиянием успехов в абиогенном синтезе органических веществ, он склоняется к признанию абиогенеза, но не одного какого-то вида, а сразу комплекса организмов разных геохимических функций и в условиях, предшествующих геологическому времени. В 1931 г. он утверждал, что «принцип Реди», безусловно, верен, но справедлив лишь в условиях биосферы, и даже считал возможным абиогенез в современных условиях, который, однако, нельзя наблюдать в силу недостаточности уровня знаний. В своей работе «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», опубликованной впервые в 1965 г., он писал: «Надо искать не следов начала жизни на нашей планете и вообще на планетах, но материально- энергетические условия для проявления планетной жизни». Таким образом, В.И. Вернадский в последних своих работах допускал идею абиогенеза в определенных условиях до геологической истории планеты.

В.И. Вернадский был уверен, что биосфера существует как минимум уже в течение 2 млрд лет. По последним косвенным данным, возраст биосферы оценивается в 4 млрд лет.

За последние десятилетия накоплено много материалов, касающихся появления жизни на Земле:

— во-первых, можно считать доказанным отсутствие жизни на Венере (относительно Марса такой уверенности нет), на которых В.И. Вернадский предполагал возможность существования живого вещества. Теперь изучено достаточно много космической материи, состоящей из различных смесей право- и левовращающихся молекул. Результаты доказывают, что земная жизнь не привнесена на Землю с ближайших планет;

— во-вторых, получены и достаточно хорошо изучены природные органические вещества абиогенного происхождения. В книге М. Руттена (1974) описаны опыты по получению аминокислот из водорода,, аммиака и метана в бескислородной среде под действием электрических разрядов и ультрафиолетового излучения. В России подобные опыты проводил А.И. Опарин (1936). Вскоре такие соединения были обнаружены в грозовых тучах после молнии и в стерильно отобранных горячих вулканических пеплах (Е.К. Мархинин, 1980). При этом в одинаковых по химическому составу органических веществах биогенного и абиогенного происхождения наблюдается дисимметрия, т. е. всегда преобладает одна группа молекул, чаще всего левовращающихся. Эти факты указывают на стирание граней между живым и его абиогенными аналогами. Поэтому ученые второй половины XX в. (А.И. Опарин, Дж. Бернал, М. Руттекс, Р.С. Юнг и др.), не допуская попадания жизни на Землю с других планет, признали абиогенез на Земле.

— Ученые предполагают, что абиогенез мог происходить в условиях, отличных от ныне существующих, при первичной бескислородной атмосфере. В настоящее время проблема сводится к выяснению времени превращения абиогенных органических соединений в биогенные и причин появления резко десимметричной структуры ДНК в живом веществе.

— Вероятно, нарушение зеркальной симметрии — необходимый этап эволюции. Физик В.И. Гольданский (1986) считает, что появление дисимметрии в органическом веществе уже обеспечивает возможность начальных форм размножения. В последние годы, однако, получают подтверждение идеи В.И. Вернадского о возможном космическом происхождении живого вещества. Исследования в Антарктиде обнаружили большое количество метеоритов на поверхности льда. В них были найдены различные аминокислоты, нуклеотиды, которые не могли образоваться во льдах Антарктиды, то есть вполне допустимо, что абиогенные вещества существуют и в далеком космосе.

— Таким образом, если не живое вещество, то его «матрица» в виде абиогенного органического вещества существует в космосе и может переноситься на межзвездные расстояния. Поэтомуидею В.И. Вернадского о «вечности» жизни в современном представлении можно сформулировать так: жизнь — это этап эволюции материи, возможность, присущая всем пространствам и временам.

— Академик Н.Н. Моисеев высказывал (1994) такую точку зрения:картину мира можно представить как эволюцию единой системы Вселенной от начального взрыва до появления живого вещества и разума, а в конце концов и общества. Развитие этой системы происходит за счет внутренних взаимодействий, присущих самой системе. Имеет место грандиозный процесс самоорганизации. в котором появление живого вещества является одним из важнейших этапов. Живое вещество определяет величины мировых констант (скорость света, гравитационная постоянная), а мировые константы дают возможность возникновения живого вещества. Этот парадокс заставляет трактовать роль живого вещества в мироздании по-иному: мир таков потому, что мы есть. Следовательно: «Вселенная, может быть, является не самостоятельной системой, а лишь составляющей некой суперсистемы, в которой одним из принципов отбора является возможность появления живого вещества» (Н.Н. Моисеев, 1994).

Источник