ГДЗ география 8 класс Алексеев, Низовцев Дрофа Задание: § 20 Почвы – «особое природное тело»

Вопросы и задания

1. Почему почвы относят и к живым, и к неживым, и к историческим природным телам?

Почвы относятся и к живым, и к неживым, и к историческим природным телам, так как на почвообразование влияют различные факторы: горные породы, вода, рельеф, растения, микроорганизмы, животные и климат. Почва содержит в себе и живое, и неживое вещество, без которых она теряет свое главное свойство – плодородие.

2. Что такое гумус? Какие свойства почв зависят от его количества?

Гумус – разложенные микроорганизмами и почвенными животными органические остатки. От количества гумуса зависит плодородие почвы.

3. Как образуется гумус?

Гумус образуется в ходе разложения мертвых органических остатков растений и животных микроорганизмами и почвенными животными в неорганические.

4. Назовите основные факторы почвообразования.

Основные факторы почвообразования: горные породы, вода, рельеф, растения, микроорганизмы, животные и климат.

5. Почвы – летопись и память природы. Подумайте и приведите пример, свидетельствующий о том, что почвы «помнят» о прошлом.

Почвы «помнят» о прошлом, так как формируются долгое время и накапливают последовательно органические и неорганические вещества по мере их поступления, таким образом, что в глубине почвенного профиля находятся частицы, попавшие на земную поверхность много лет назад.

6. Как вы думаете, чем можно объяснить, что на двух соседних участках строение и свойства почвенного покрова не обязательно совпадают?

На двух соседних участках строение почвенного профиля может быть различным, так как на участках может быть разное влияние почвообразующих факторов. Например, на участках могут разные материнские породы или водный режим (на одном участке высоко грунтовые воды, а на другом низко). Кроме того, на участках может быть разных состав растительности, что также определяет строение почвенного профиля за счет химических свойств опада растений и поглощаемых ими элементов.

Источник

Живая почва: чего вы не знали?

Материал подготовлен на основании авторской статьи, размещённой на сайте «Главагроном» .

Анатолий Таракановский , ученый-фитопатолог

Почва является местом обитания для большого количества микроорганизмов, таких как бактерии, нематоды, вирусы, грибы и простейшие. Микроорганизмы почвы повышают плодородие, поддерживают устойчивость экосистем.

В последние годы значительно возросло число оппортунистических грибных инфекций, и виды родов Aspergillus, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Fusarium, Alternaria и др. становятся причиной различных инфекций у человека, что непосредственно связано с изменением фитопатогенного потенциала почвы. Mucor, например, вызывает поражение глаз людей с низким уровнем иммунитета.

Комплексный подход к здоровью почвы предполагает, что почва является живой системой, а её здоровье — результат различных процессов, оказывающих влияние на активность почвенной микробиоты и урожайность культур.

Грибы выполняют важные функции, связывая влагу, высвобождая доступные для растений формы элементов питания и подавляя возбудителей болезней. Наряду с бактериями, грибы играют важную роль в качестве биодеструкторов в пищевой цепочке. Они разлагают трудноусвояемую органику на более простые формы, которые могут использовать другие микроорганизмы в этой цепи питания. Грибы физически создают стабильные агрегаты, которые помогают увеличить водоудерживающую способность почвы, превращая субстрат в почву.

Почвенные грибы в целом делятся на три категории:

Биодеструкторы : сапрофиты, превращающие мертвый органический материал в переработанную биомассу, CO₂ и органические кислоты, спирты и фенолы. Как правило, они разлагают целлюлозу и лигнин древесины.

Патогены : паразиты, вызывают болезни растений, колонизируя корни. Вертицилл, ризоктония, фузариум и питиум ежегодно наносят серьезный вред сельскому хозяйству.

Микоризообразователи : колонизируют корни растений. В обмен на углеводы микоризные грибы поставляют растению легкодоступный фосфор и питательные вещества (азот, микроэлементы). Эктомикориза растет на поверхности корней и обычно ассоциируется с деревьями (могут образовывать единую микоризу для целого леса), а эндомикориза, растущая внутри корней, обычно формируется с травами, пропашными культурами, овощами и кустарниками. Практически у всех семейств обнаружена микориза, исключая крестоцветные.

Ключевой эффект микоризообразователей для обработки семян и рассады – улучшение укоренения, стимуляция эффективности использования питательных веществ, улучшение структуры почвы, повышение устойчивости растений к стрессам. Болезни культурных растений могут контролировать виды Glomus sp. или Trichoderma sp., подавляющие грибные патогены: виды T. asperellum, T. atroviride, T. harzianum, T. virens и Т. viride часто используются в биоконтроле, как и инокуляцию микробными консорциумами вместе с ризобактериями, способствующими росту растений, азотфиксации и доступности фосфатов.

Самый простой тест на здоровье почвы — это ткнуть в неё пальцем.

Если почва твердая или покрыта коркой, и ее трудно проткнуть пальцем, то вы, возможно, имеете дело с плохой почвой или плохо обрабатываемой почвой. Если же палец легко проникает в почву, это указывает на то, что в почве достаточно пор для аэрации и роста корней. Запах почвы также может быть показателем здоровья: почвы, которые поддерживают обильные популяции микроорганизмов, имеют характерный «грибной» запах, связанный с наличием актиномицетов.

Грибы — единственные организмы, которые могут расщеплять лигнин — соединение, которое придает древесине жёсткость. Сапрофитные грибы разлагают мёртвую древесину, возвращая органическое вещество в почву.

На следующем этапе деструкции органики за дело берутся бактерии, разрушая растительный материал до более простых соединений.

Среднее количество микроорганизмов на 1 г плодородной почвы, экз.:

- бактерии: 1х108…109;

- актиномицеты: 1х107…108;

- грибы: 1х105…106;

- водоросли: 1х104…105;

- простейшие: 1х103…104.

Отсутствие в почве дождевых червей также косвенно указывает на низкий уровень плодородия почвы, так как в этом случае в почве отсутствуют простейшие, которые являются основным источником их пищи.

Источник

Почва и жизнь на Земле

Почвенный покров Земли кажется нам обычным и вечно существующим в природе. Однако это не так. Природа создавала почву в течение 4,5 миллиардов лет! Основой для образования почвы послужили продукты выветривания горных пород. Выветривание — это сложный процесс, результат совместного действия многих физических, химических и биологических факторов. Видео 37.

Условно это отражено в формуле: Горные породы + Солнце + воздух + вода + живые организмы = почва.

Процесс почвообразования никогда не прекращается, конечно, он идет и в наши дни, но очень медленно. Почва находится в постоянном процессе развития — формирования или разрушения.Длительность процесса образования почвенного покрова Земли обусловлена многими факторами. На образование почвы требуются многие тысячелетия. В то же время нерациональное природопользование, губительное для почвы, может уничтожить ее всего за несколько лет.

Как Вы думаете, следует почву отнести к возобновляемым, или невозобновляемым природным ресурсам? Можно ли дать однозначный ответ на этот вопрос?

Благодаря почвенному покрову Земли обеспечивается жизнь растений, животных и человека. Почва — важнейший компонент всех наземных экологических систем Земли и сама является уникальной экосистемой (см. подробнее темы 2 и 3). Она осуществляет связи живых организмов с литосферой, атмосферой и гидросферой. Почва — это объект изучения отдельной науки — почвоведения. Родоначальник почвоведения — выдающийся русский ученый Василий Васильевич Докучаев. В Петербурге находится Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, который является одним из крупнейших в мире музеев почвенно-экологического профиля. В музее можно получить ответы на вопросы — Что такое почва? Как она образуется? Что на этой почве растет? Кто в этой почве живет? Музей является хранителем богатейшей коллекции почв из различных природных зон мира.

В настоящее время ученые выделяют около ста типов почв. Почему существуют разные типы почв?

Многобразие почв связано, разумеется, с многообразием условий, в которых они формировались. Особенно большое значение имеют климат и свойства тех пород, из которых образовалась почва.

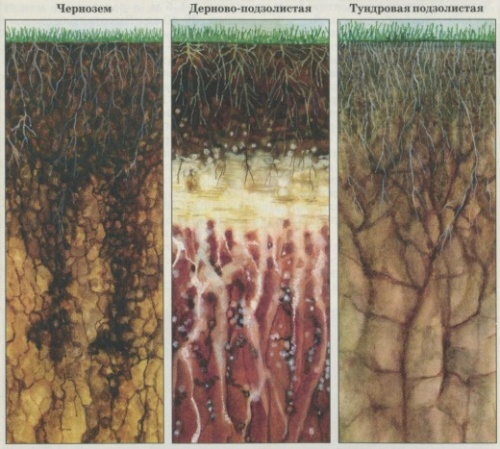

Рассмотрите рисунок и сравните чернозем, дерново-подзолистые и тундровые подзолистые почвы.

Знаете ли Вы, какие типы почвы характеры для Вашей местности? В почве имеется нескольких слоев, связанных между собой. Видео 38. Среди них различают коренную породу, которая подвергается выветриванию при выходах ее на поверхность, и материнскую, из которой формируется верхний слой почвы. Нижележащий слой называется подпочвой.

Уникальное свойство почвы — плодородие. Именно оно обеспечивает существование жизни на Земле. Плодородие почвы обусловлено содержанием в ней гумусных веществ (гумуса). Гумус — это скопление органических веществ, которые образовались при гниении растительных и других остатков живого. Он придает почве черный цвет и обеспечивает рост и развитие растений (т.е. жизнь на Земле). Чем больше в почве гумуса, тем она плодороднее. Больше всего гумуса содержится в черноземных почвах. Видео 39.

Из чего состоит почва?

Примерно 50% пространства в почве занимает воздух, заполняющий промежутки между твердыми частицами. Около 45% массы почвы приходится на долю минеральных веществ, около 5% — на долю органических веществ. Однако эти сведения о составе почвы не дают настоящего представления о ней.

Мы привыкли думать, что почва мало населена, что основная масса живых организмов находится на ее поверхности. Но это совсем не так! Для многих животных она является средой обитания. Все знают, что в почве живут и дождевые черви, и личинки насекомых, и сами насекомые. Почва служит местом гнездования и строительства жилищ для многих птиц и других животных. Расчеты ученых показывают, что масса живого в почве составляет ? массы живых обитателей лесов и более ? массы живого степной растительности.

Установлено, что чем меньше размеры организмов, тем больше их число в почве. Так, в 1 м 3 почве находится несколько десятков миллионов червей и насекомых. А в 1 грамме почвы содержится более миллиона простейших микроорганизмов. В целом количество почвенных микроорганизмов на Земле ученые оценивают приблизительно в один миллиард тонн! Однако значение живых организмов в почвенных процессах определяется не их массой, а той огромное работой, которую они совершают. Видео 40.

Мы не замечает работу почвенных бактерий, которые непрерывно перерабатывают отмирающие части растений и других организмов. Но если бы она прекратилась, поверхность Земли была бы завалена этими остатками. Трудно представить, что было бы с нашей прекрасной Планетой через какие-нибудь сто лет! А дождевые черви, как известно, питаясь, заглатывают почву. Если в одном гектаре почвы обитает около 140 тысяч дождевых червей, то их масса составляет 500 кг! А это значит, что за один год они пропускают через свой организм около десяти тонн почвенной массы!

В чем заключается биосферная функция почвы?

Важно понимать, что для характеристики почвы недостаточно знать ее состав. Научное знание о почве связано с пониманием того, что она представляет собой сложное природное тело, имеющее определенное строение(структуру). Будем помнить: Почва — это не механическая смесь различных веществ. Почва — это сложнейшая система взаимодействия минеральных, органических веществ и живых организмов.

Благодаря их взаимодействию почва выполняет свои биосферные функции. Но, повторим, оно обеспечивается не только составом, но и строением почвы.

Почва состоит из очень мелких частиц. В пленке воды, обволакивающей почвенные частицы, живут микроскопические организмы. Более крупные поселяются между частицами почвы, как в пещерах. И те, и другие составляют с почвой единое образование. Тем, что живут на поверхности частиц, необходим воздух, а те, что находятся внутри частиц, способны жить без воздуха.

Питание, дыхание и все другие процессы жизнедеятельности живых организмов приводят к множеству изменений в составе почвы. При этом они вовлекают в эти процессы вещества, содержащиеся в воздухе и растворенные в воде, а сами выделяют образовавшиеся в процессе их жизнедеятельности новые вещества.

Таким образом, почва выполняет свою биосферную функцию как конечного звена, обеспечивающего создание всей биомассы Планеты.

Разрушение почвы может происходить как в результате природных процессов, так и под влиянием нерациональных действий человека.

Разрушение почвенного покрова на месте рубки леса

Такие природные процессы, как наступление ледников, извержение вулканов, образование гор, землетрясения, ураганы, смерчи или наводнения, не могут не влиять на состояние земной коры и на процессы почвообразования. Но естественная эрозия почвы(разрушение и снос верхних наиболее плодородных слоев в результате действия воды и ветра) — это медленный непрерывный процесс, одновременно с которым формируется новый почвенный слой. В отличие от естественной,антропогенная эрозия почвы вызвана вмешательством человека в природную среду в хозяйственных целях. Нерациональное использование полей и пастбищ, вырубка леса, осушение водоемов и тому подобное — все это может уничтожить плодородие почвы за очень короткий срок.

Например, первые поселенцы в Америке так нещадно эксплуатировали землю, что за 100 лет погубили 20% пахотных земель. Почва также разрушается вследствие заболачивания, опустынивания.

Горькое свидетельство безоглядной эксплуатации человеком природы — это и пустыни Северной Африки, и Прибалтийские дюны, и эродированные пространства в Австралии, Пакистане, в Индии и Канаде. Только в европейской части нашей страны насчитывается до 2 миллионов оврагов, которые образовались в основном вследствие распашки земли. Ежегодно земельные угодья теряют слой плодородной почвы, на создание которого природа затратила тысячи лет. Почвоведы называют эрозию настоящей трагедией.

Ученые считают, что для сохранения экологической устойчивости территории в каждой природной зоне должно соблюдаться определенное соотношение пашен, пастбищ и лесов. Так, например, в лесостепи, по исследованиям В.В. Докучаева, лесов должно быть 10-18%. Сейчас из-за чрезмерной распашки их осталось значительно меньше.

По современным данным человечество уже утратило за исторический период около 2 млрд. га некогда плодородных земель, превратив их в антропогенные пустыни. Это больше, чем площадь всей современной пашни в мире, составляющей 1,5 млрд. га.В конце ХХ века стало очевидным, что деградация почв приобрела угрожающие размеры и является одной из основных угроз глобального экологического кризиса. Это особенно тревожно, если учесть, что, последним оценкам, в мире насчитывается более одного миллиарда голодающих, то есть каждый шестой житель планеты. А это значит, что сейчас страдают от голода и истощения больше людей, чем когда бы то ни было в истории человечества, в то время как плодородие почв и площадь пригодных для сельского хозяйства земель сокращаются.

Мы когда-нибудь задумываемся над тем, что в нашей жизни значит почва? Пожалуй, очень редко. Нам кажется, что, поскольку почва — это не цветок, не насекомое, не зверь, что с ней может случиться? Так и будет всегда лежать под ногами. А вместе с тем всемирно известный эколог Жан Пьер Дорста сказал: «Почва — наш самый драгоценный капитал. Жизнь и благополучие всего комплекса наземных биоценозов, естественных и искусственных, зависит, в конечном счете, от тонкого слоя, образующего самый верхний покров Земли».

Недооценивая роль этого величайшего природного богатства, человечество ставит под угрозу само свое существование.

Охрана почвы от ее разрушения, борьба с уменьшением ее плодородия — важнейшая экологическая проблема, требующая безотлагательного пристального внимания мирового сообщества.

Источник