Состав почвы

Почва – это сложная динамическая система. Она состоит из минеральных и органических веществ. Минеральные компоненты поступают в почву, в первую очередь, из материнской породы , на которой она образовалась. Органические вещества появляются и развиваются благодаря живым организмам, населяющим почвенный покров. Взаимодействие минералов и органики создает сложный комплекс разных соединений.

В этом разделе мы расскажем, из чего состоит почва. Вы узнаете о ее фазах и их особенностях. Также вы прочитаете о минеральном и органическом составах покрова, их соотношении и характеристиках.

Фазы почвы

Прежде всего мы поговорим о фазах почвы.

Выделяют четыре основных части:

Все они взаимосвязаны и активно влияют друг на друга.

К твердой фазе относятся органические и минеральные вещества. Это частицы разного размера и формы, которые неплотно примыкают друг к другу (глыбы, обломочные породы, глина, песок, пыль и другие). Тем не менее, они создают твердый почвенный каркас, на котором размещаются другие части. Эта фаза определяет петрографический (гранулометрический) состав, структуру, сложение и пористость почвенного покрова.

Сама по себе тве р дая часть является малодинамичной системой. Она же самая объемная – занимает 45-60% покрова. С ней связаны многие физические, физико-химические и химические свойства материала.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Твердая фаза почвы.

Жидкая часть – это вода и растворенные в ней соли. Данная фаза формируется из атмосферных осадков, грунтовых вод, конденсации водяных паров. Она составляет около 25% от всего объема почвенного покрова.

Эта фаза считается самой динамичной. Именно из нее растения усваивают питательные вещества. Ведь без достаточного количества влаги нормальное развитие флоры и почвенных микроорганизмов невозможно. Кроме того, жидкая фаза участвует в таких процессах как гумификация и минерализация органических остатков, выветривание, перемещение веществ внутри покрова и формирование почвенного профиля.

Вода является и терморегулирующим фактором. Она определяет расход тепла из почвы и растений вследствие испарения и транспирации. С влажностью покрова тесно связаны его физико-механические свойства (твердость , крошение, липкость и другие). Стоит отметить, что передвижение влаги в почве и по ее поверхности также влияет и на отрицательно сказывающиеся на плодородии процессы. Среди них эрозия и вынос из верхних слоев питательных элементов.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Жидкая фаза почвы.

Газообразная часть – это почвенный воздух. Он занимает все поры в почве, не занятые водой.

Эта фаза, как и жидкая, является динамической. Она покрывает 20-25% от общего объема почвы. В отличие от атмосферного воздуха, почвенный беден на кислород. В нем много углекислот. Это объясняется деятельностью микроорганизмов и растений: чем их больше в почве, тем больше кислорода они потребляют и углекислого газа выделяют.

Также в составе почвенного воздуха постоянно присутствуют нелетучие органические соединения (углеводороды жирного и ароматического рядов, сложные альдегиды, спирты и другие). Они , пусть и в небольшом количестве, тоже образуются в процессе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Эти вещества поглощаются корнями, способствуя росту растений и повышению их жизнедеятельности.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Газообразная фаза почвы.

Все фазы взаимодействуют друг с другом, активно переходят из одной в другую. Это возможно благодаря деятельности живых организмов. Они являются четвертой, живой фазой почвенного покрова. К ней относятся растения, грибы, бактерии, простейшие, мелкие животные. Высокая активность этих организмов доказывает, что все естественные процессы, которые происходят в почве, прямо или косвенно являются биохимическими по своей природе.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Живая фаза почвы.

Примерное соотношение всех фаз почвы показано на диаграмме ниже.

Следующее, о чем мы поговорим, – это химический состав почвенного покрова. Он представлен минеральными и органическими веществами. Они сконцентрированы в твердой и жидкой фазах. В синтезе химических соединений принимают активное участие живые организмы.

Минеральный состав почвы

Минеральные вещества составляют 80-90% от общего объема покрова. Они поступают в почву двумя путями – из материнской породы и при полном разложении живых организмов. Из горной по р оды в почву попадают первичные минералы. Они имеют кристаллическое строение и практически не усваиваются растениями. Вторичные минералы аморфные, способны набухать и задерживать воду. Именно они являются источником питательных элементов почвы.

В составе почвы содержатся практически все известные химические элементы. Процентное содержание основных вы найдете в таблице ниже (средние значения).

| Основные химические элементы почвы | Процентное содержание (от общего числа всех химических элементов) |

| Кислород (O) | 49% |

| Кремний (Si) | 33% |

| Алюминий (Al) | 7,13% |

| Железо (Fe) | 3,8% |

| Углерод (C) | 2% |

| Кальций (Ca) | 1,37% |

| Калий (K) | 1,36% |

| Натрий (Na) | 0,63% |

| Магний (Mg) | 0,6% |

Кроме того, около 1-3% составляют фосфор, марганец, хлор, азот, сера и микроэлементы (кобальт, фтор, йод, медь, цинк, молибден). Все элементы входят в состав оксидов, гидроксидов, растворимых и нерастворимых солей. Для роста и развития флоры наибольшее значение имеют калий, фосфор, азот, в меньшей мере – кальций и магний. Но в небольших количествах растениям требуются и другие элементы.

Первоисточником всех минералов в почве являются магматические породы. Они составляют 95% от общей толщи литосферы. На долю осадочных пород приходятся оставшиеся 5%. Метаморфические же причисляются к тем материалам , из которых они образовались. Поэтому здесь они в расчет не принимаются.

Подробно о влиянии горных пород на почву и процессы формирования почвенного покрова вы сможете узнать в нашей статье Почвообразующая порода как фактор почвообразования.

Химический состав почв находится в состоянии постоянного изменения. Это связано с непрерывностью процессов выветривания и почвообразования.

Органический состав почвы

Органические вещества составляют от 1-2% до 10-15% почвы. Они образуются при частичном разложении растений, животных и микроорганизмов. В состав почвы входят белки, углеводы, смолы, воски, лигнин, липиды и продукты их распада (спирты, аминокислоты, пептиды, моносахариды). Эти вещества составляют около 10% от всей органики, являются источником минералов и питательной средой для почвенной фауны, бактерий, грибов.

Скорость разложения растительных остатков зависит от содержащихся в них веществ. Так, древесина и хвоя содержат много лигнина, смол и дубильных веществ, но мало белков. Их разложение идет медленно. Остатки же бобовых трав, богатые белками, разлагаются быстро.

Основную часть почвенной органики (80-90%) составляют гуминовые вещества. Они и определяют плодородие грунта.

В группу входят:

- Гуминовые кислоты

Это вещества темного цвета. Они образуют нерастворимые соли с железом и алюминием. Гуминовые кислоты способны поглощать и задерживать в верхних слоях почвы воду и питательные элементы , затем постепенно их высвобождать. Они участвуют в превращении химических соединений в доступную для растений форму. Эти кислоты играют главную роль в формировании структуры почвы и ее плодородия. - Фульвокислоты

Это растворимые вещества желтого цвета. Они быстро вымываются в нижние горизонты, плохо задерживают влагу и минералы, подкисляют почву. - Гумины

Это инертные вещества, связывающие минералы. Они не участвуют в почвообразовании.

Помимо соединений, органические остатки всегда содержат некоторый объем зольных элементов. Их количество и состав варьируются в зависимости от вида организмов и условий среды их обитания. В состав золы входят калий, кальций, магний, кремний, фосфор, сера, железо и многие другие элементы, содержащиеся в незначительных количествах. Очень низкая зольность характерна для древесины. Большое количество зольных элементов содержат остатки травянистой растительности.

Знание минерального и органического состава почвы и ее фаз помогает лучше разобраться в свойствах материала, его применении. Отсюда также становится понятно, какими способами можно улучшить плодородие почвенного покрова. Об этом мы у же писали в нашей статье Плодородность почвы: как ее сохранить и повысить. Возможно вам также будет полезна наша статья о кислотности почв. В ней подробно рассказано, как можно регулировать такой показатель как кислотность почвенного покрова, делать почву более кислой или щелочной.

Источник

Почва

Почвой называется рыхлый поверхностный слой суши, обладающий свойствами плодородия, т. е. способностью обеспечивать растения необходимыми питательными веществами, водой и другими условиями их нормального существования и развития. Почва является субстратом — той химической и физической средой, в которой распространяются корни растений.

Почву на приусадебном участке и почву для комнатных растений лучше рассмотреть отдельно. В первом случае мы имеем дело с тем, что предложила нам природа, с объектом, который надо предварительно изучить, чтобы понять, что от него ожидать в естественном виде и как можно на него повлиять, чтобы добиться желаемого результата. Во втором — мы сами вольны подобрать желательный для растения состав почвы.

Типы почв и меры по их улучшению

Почвы подразделяются на основные типы, важнейшим показателем каждого из которых является состав почвы.

Песчаные, или легкие, почвы характеризуются преобладающим содержанием песка, малой долей глинистых минеральных частиц и незначительным содержанием перегноя. Они оправдывают свое агротехническое определение «легких почв», так как благодаря своей сыпучей зернистой структуре легки в обработке, быстро подвергаются эрозии, обладают повышенной воздухо- и водопроводимостью, но не удерживают влагу, хорошо прогреваются, а также быстро остывают.

Существенным недостатком песчаных почв является обедненная биологическая жизнь в них, так как почвенные микроорганизмы испытывают нехватку влаги и питательных веществ. Это неизбежно влечет за собой неудовлетворительное обеспечение растений питательными и активными веществами, приходится чаще вносить органические удобрения, которые становятся едва ли не единственным источником питания растений на таких почвах. Но и это не всегда имеет должный эффект, так как удобрения быстро разлагаются легко поступающей в песчаные почвы водой и растворенные в ней попросту вымываются, проходя непосредственно в нижние слои почвы. Таким образом, растениям питательные вещества поступают в весьма ограниченном количестве. Однако определение песчаных почв не вполне однозначно, и значительную роль в этом играет соотношение песчаных и глинистых частиц, которое и обусловливает степень необходимого воздействия на почву для ее улучшения.

Меры по улучшению почвы Для улучшения структуры и основных характеристик песчаных почв в них следует регулярно вносить уплотняющие и связывающие компоненты, такие, как торф, илистые образования, глиняная и буровая мука для заполнения пор между песчаными частицами и компост с перегноем в больших количествах для создания благоприятной биологической среды обитания почвенных микроорганизмов. Что касается удобрений, то, учитывая такой недостаток песчаных почв, как быстрое вымывание питательных веществ проходящей сквозь почвенный слой водой, вносить следует минеральные удобрения быстрого действия и делать это небольшими дозами и достаточно часто.

Глинистые, или тяжелые, почвы отличаются большой плотностью, вязкостью, легко слипаются и являются в прямом смысле этого понятия тяжелыми и труднообрабатываемыми. При перекопке такие почвы не рассыпаются, а образуют крупные комья, которые очень трудно разбить и измельчить. Если дать вскопанной земле полежать, то комья вновь слипаются, и перекопку приходится производить практически заново. Тенденция к слипанию, чрезмерному уплотнению и заплыванию глинистой почвы связана с исключительно мелкой структурой твердых почвенных частиц, которые оставляют незначительные пространства между собой. Вследствие уплотненности глинистые почвы характеризуются плохой воздухопроницаемостью, что ограничивает снабжение кислородом корней растений, а также микроорганизмов, обитающих в почве. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет разложение органических веществ на конечные продукты распада, что обедняет почву и лишает растения ценных питательных веществ. Это в большой мере объясняет скудность биологической жизни в глинистых почвах, некоторые участки которых можно охарактеризовать как «мертвые» с точки зрения наличия в них развитой микробиологической среды. Структурная спрессованность отдельных твердых почвенных частиц также влияет на такую характеристику почвы, как водопроницаемость.

Глинистые почвы плохо пропускают воду и не образуют развитой капиллярной системы, в результате чего корни растений с трудом получают необходимую для их жизни влагу. Однако, вобрав воду, глинистые почвы не пропускают ее в нижние слои, и она скапливается в области укоренения растений, что приводит к застойным явлениям и гниению корневой системы. Еще одним следствием уплотненной структуры глинистой почвы является ее заплывание во время дождя. Капли воды разбивают мелкие глинистые комочки на более мелкие составляющие, которые частично растворяются в воде, и получившаяся жижа еще плотнее связывает твердые частицы почвы. После высыхания такая почва покрывается плотной твердой коркой, препятствующей проникновению воздуха, света и влаги к корням растений. Подобное явление часто называют «бетонным грунтом». По мере высыхания и под воздействием солнца поверхность заплывших глинистых почв растрескивается и приобретает еще более уплотненную структуру.

Даже если принять во внимание тот факт, что глинистые почвы чрезвычайно богаты минеральными веществами и микроэлементами, следует отметить, что растения не всегда способны воспользоваться ими. Корневая система растений поглощает питательные вещества только в растворенном виде или в качестве продукта переработки микроорганизмами, но в глинистых почвах вследствие плохой водопроницаемости и бедной биологической жизни данные процессы ограничены. Глинистые почвы холодные, так как из-за уплотненности они медленно и плохо прогреваются, а их экстремальные участки остаются непрогретыми.

Меры по улучшению почвы Основное мероприятие по улучшению качества глинистых почв — придание им более рыхлой комковатой структуры путем регулярного внесения облегчающих и разрыхляющих компонентов, таких, как крупнозернистый песок, торф, зола, известь, а для создания благоприятной питательной и биологической среды — компост и навоз. Внесение песка или пескование глинистых почв из расчета 30—40 кг/м 2 значительно снижает влагоемкость глинистых почв, что способствует повышению теплопроводности. После пескования глинистые почвы быстрее просыхают, прогреваются и приобретают состояние готовности к обработке. Глинистые почвы богаты минеральными веществами, количество и вид необходимых удобрений может показать анализ почвы.

Торфяно-болотные почвы в основном состоят из органического вещества, богаты азотом, который часто находится в малодоступной для растений форме. Эти почвы содержат мало калия и критически мало фосфора. Однако встречается такая их разновидность, как торфовивианитовые почвы. В них содержание фосфора, напротив, велико, но он находится в составе соединений, недоступных для растений. Торфяно-болотные почвы также характеризуются хорошей воздухо- и водопроницаемостью, но зачастую излишним содержанием влаги. Торфянистые почвы медленно прогреваются, так как торф плохо проводит тепло. Поскольку структурно торфяные почвы представляют собой некое подобие губки, легко впитывающей, но и легко отдающей воду, следует улучшать их структурный состав, повышая содержание твердых частиц.

Меры по улучшению почвы Основные меры по улучшению такого рода почв должны проводиться в двух направлениях. Для нормализации процесса переработки органических веществ, результатом которого станет высвобождение азота и превращение его в доступную для растений форму, необходимо создать условия для развития нормальной биологической жизни почвы. Для этого в почву необходимо вносить навоз, навозную жижу, компост, опилки, применять микробиологические препараты. Вторым направлением по улучшению торфяно-болотных почв является повышение содержания в них фосфора и калия в доступной для растений форме. Для этого при обработке почвы следует вносить фосфорно-калийные удобрения, причем на торфовивианитовых почвах доза фосфорных удобрений уменьшается вдвое. Для создания более пористой комковатой структуры торфяных почв рекомендуется вносить компост, немного глиняной муки, возможно крупнозернистый песок.

Супесчаные почвы, обладающие многими характеристиками песчаных почв, но в более сбалансированном соотношении, благоприятны во всех отношениях для выращивания растений, являясь промежуточным типом почвы. Супесчаные почвы воздухопроницаемы, обладают высокой водопроводимостью, хорошо впитывают и удерживают влагу, связывают минеральные и питательные вещества, не давая им вымываться из почвы. Супесчаные почвы

характеризуются развитой биологической жизнью. В таких почвах создается благоприятная среда для укоренения и развития корневой системы растений: хорошая проветриваемость почвы обеспечивает свободный доступ кислорода в почву, а сильная капиллярная система снабжает корни влагой и питательными веществами. Поверхность супесчаной почвы быстро высыхает после увлажнения, не образует корки и не пересыхает вглубь до уровня укоренения растений. Кроме того, благодаря достаточно сыпучей структуре супесчаные почвы быстро прогреваются и гибко реагируют на перепад дневных и ночных температур.

Меры по улучшению почвы Как и в случае с песчаными почвами, хорошо зарекомендовало себя регулярное внесение торфа для лучшего связывания твердых почвенных частиц, кроме того, для поддержания благоприятной биологической среды жизнедеятельности почвенных микроорганизмов рекомендуется внесение навоза под осеннюю или весеннюю обработку почвы, удобрение компостом и минеральными удобрениями. Минеральные удобрения по аналогии с песчаными почвами следует вносить небольшими порциями и часто.

Суглинистые, или средние, почвы относятся к числу благоприятных для садоводства и земледелия. Название определяет промежуточное положение суглинистых почв между глинистыми и песчаными почвами, при этом они обладают достоинствами обоих типов почв и лишены их экстремальных недостатков. Можно сказать, что в этом типе почв присутствует оптимальный баланс характеристик, необходимых для успешного культивирования различных видов растений. Структура суглинистых почв отличается зернистой комковатостью, в ее составе присутствуют и достаточно крупные твердые почвенные частицы и пылевидные компоненты. Эти почвы легко обрабатывать, они не образуют плотных комков и не слеживаются после обработки. Суглинистые почвы богаты минеральными веществами и элементами, содержат большое количество питательных веществ, запас которых постоянно пополняется благодаря деятельности почвенных микроорганизмов и богатой биологической жизни. Суглинистые почвы характеризуются высокой воздухопроницаемостью и водопроводимостью, хорошо задерживают влагу, быстро и равномерно прогреваются с наступлением тепла и в них, благодаря сбалансированному увлажнению, поддерживается постоянный температурный режим.

Меры по улучшению почвы Для подержания запаса питательных веществ в суглинистых почвах рекомендуется удобрять их органическими удобрениями, такими, как навоз под осеннюю обработку почвы или компост, во внесении которого нуждаются все без исключения типы почв. Дополнительные органические и минеральные удобрения следует вносить целенаправленно после проведения анализа почвы и по мере необходимости. Кроме названных основных типов почвы существует масса пограничных и смешанных, а также так называемых проблемных типов, меры по улучшению которых в каждом отдельном случае будут индивидуальными. Так, на заболоченных почвах потребуются мероприятия по осушению и дренированию, а на экстремально засушливых участках, напротив, меры по мелиорации.

Чернозем — это тип почвы, встречающийся в луговой и степной зонах, характеризуется повышенным содержанием гумуса (до 15 %) и высоким уровнем природного плодородия. Из названия данного типа почвы следует характеристика его окраски, которой чернозем обязан гумусу. Высокое содержание гумуса в черноземе обусловлено тем, что характерная для луговых и степных зон растительность в процессе развития накапливает большую растительную массу, которая, ежегодно отмирая, становится источником для формирования почвенного органического вещества. Гумус аккумулирует в себе ценные питательные элементы, азотистые соединения, которые присутствуют в его составе в форме связанных органических веществ. Такой способ преобразования минеральных соединений азота гумусом препятствует их вымыванию из почвы. Гумус накапливает в себе азот, который затем дозирование поставляет растениям. Именно гумус определяет темную окраску, зернистую структуру и повышенное плодородие чернозема.

Почва на приусадебном участке

Самой плодородной является почва, богатая (или специально обогащенная) питательными веществами, хорошо проницаемая для воды и воздуха и обладающая способностью впитывать в себя и хранить необходимый запас воды Последнее зависит во многом от ее механического состава.

По механическому составу почвы бывают глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и хрящеватые (щебневатые). Определить его проще всего: достаточно растереть щепотку почвы между пальцами и попробовать скатать их. При растирании глинистых почв получится тонкий однородный порошок, при растирании суглинистых — порошок не совсем однородный, супесчаных — отчетливо становятся видны песчинки, в песчаных они преобладают, у хрящеватых в изобилии обнаружатся каменистые обломки длиной от 3 мм и больше. При скатывании глинистые почвы дают длинный шнур и гладкий шарик, суглинистые — шнура не дают, а шарик получится покрытый трещинами, остальные в шнур и шарик вообще не скатываются.

Важно и то, структурной или бесструктурной является почва. Если она совершенно однородна, она бесструктурна. Если в почве можно различить комки (агрегаты до сантиметра длиной) — структурная. Структурная почва лучше годится для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструктурной) не образовывают плотной сплывшейся корки, сдавливающей растения и мешающей взойти всходам, для уничтожения которой нужна отдельная обработка. Впрочем, в некоторых южных засушливых районах, наоборот, крушюкомковатая структура способствует выдуванию влаги ветром, так что надо учитывать не только, какой является почва, но и в каком месте находится ваш участок.

Лучше всего удерживают влагу глинистые почвы, хуже всего — песчаные. Однако глинистые бесструктурные почвы при этом обладают самой худшей водопроницаемостью, что плодородию особо не способствует.

Также на ощупь можно определить влажность почвы на участке. Разумеется, этот способ весьма приблизителен и одного раза для точного вывода мало. Но для цветовода-любителя такой метод может оказаться вполне достаточным.

Если взятый образец почвы при разламывании пылит — почва сухая и для большинства растений нуждается в дополнительных поливах. Когда мнется в руках, но не прилипает к ним — почва влажная. Если мнется и прилипает — сырая, ели с образца стекает вода — мокрая. Из этого не следует, что одна почва хуже другой: цветы не одинаковы в своей влаголюбивости.

Очень важно содержание в почве перегноя (гумуса). Больше всего его в черноземах, меньше всего — в подзолах.

Типы почв очень тесно связаны с климатом и геологическим строением поверхности Земли. Цветоводу-любителю, как и обычному огороднику, не стоит слишком останавливать свое внимание на последнем, тем более что часто различить типы почв можно по их цвету. А вот почвенно-климатаческие зоны стоит запомнить. Во всяком случае, зоны, мало-мальски пригодные для выращивания цветов (хотя даже в тундровой зоне есть своя растительность).

Самой большой климатическо-почвенной зоной на территории СНГ является зона подзолистых и болотных почв. Она охватывает площадь от Балтийского моря до Енисея. Подзолистая почва напоминает цветом золу, она бедна питательными веществами и потому нуждается в систематическом удобрении, а местами — в известковании. Климат зоны — умеренно холодный и влажный, зима — холодная и малоснежная, испаряется воды больше, чем поступает туда естественным путем, что также надо учитывать при определении потребности в орошении..

Зона серых лесных почв начинается с южной границы предыдущей зоны и неравномерно (языками) заходит в черноземную зону. Для растениеводства она весьма благоприятна. Название ее типа почв говорит само за себя — они серые.

Самой лучшей для растений является, разумеется, зона черноземов, достигающая на Европейской части ширины в 300 км и простирающаяся в длину до предгорий Алтая. Для нее типичны умеренные режимы влажности и температуры, но в восточных ее областях часто бывают засухи. Черноземы не требуют, как правило, дополнительного обогащения, ко из-за неправильного использования отдельные участки могут быть истощены, а находящиеся вблизи дорог или промышленных предприятий — загрязнены.

Южнее черноземов находится зона каштановых почв, тянущаяся узкой прерывистой полосой вдоль Черного и Азовского морей и более широкой — от Кавказа до Алтая. Для нее характерно накопление солей (значит, требуется мелиорация) и часто — недостаток влаги.

От Волгоградской области до Казахстана, в условиях резко континентального климата, пролегает зона бурых полупустынных почв, еще более сухая и засоленная, чем предыдущая. Этим почвам требуется и удобрение, и мелиорация, и орошение.

Еще южнее — в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Киргизии и частично в Азербайджане — находится зона пустынных почв. Без поливов выращивать в ней что-либо почти невозможно. Почва здесь серая (сероземы), но есть и песчаные участки, непригодные для земледелия. Сероземы обеспечены почти всеми питательными веществами, кроме азота.

Почвы влажных субтропиков находятся в Грузии и Азербайджане. Это желтоземы и красноземы, богатые соединениями железа и алюминия. Они требуют внесения удобрений.

Уровень кислотности почвы

Почвы сильно различаются по своему химическому составу, который подразумевает наличие и уровень содержания химических элементов и их соединений в том или ином виде почвы. От этого во многом зависит плодородие почвы, ее благоприятность для определенных видов культур и ряд других не менее важных показателей.

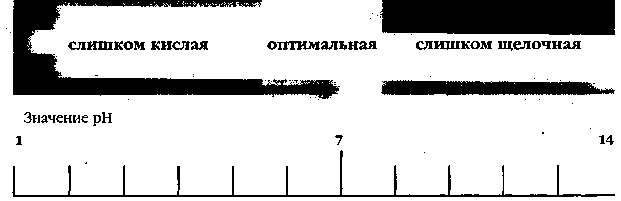

Для оценки качества почвы большое значение имеет знание ее уровня кислотности, который соответствует степени концентрации водородных ионов в почвенном растворе, в общепринятой практике обозначается латинскими буквами рН и называется показателем кислотности.

По химическому составу почвы подразделяются на кислые, щелочные и нейтральные. Кислые и щелочные почвы имеют пограничные градации. Так, кислые почвы в зависимости от степени закисленности могут быть сильно-, средне- и слабокислыми, а щелочные, соответственно, слабо-, средне- и сильнощелочными. Показатель рН увеличивается от кислотного к щелочному состоянию почвы. Нейтральным считается показатель рН, равный 7, при более низком значении почва является кислой, при более высоком — щелочной. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее показателей, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые для их жизни питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.

Показатели кислотности для различных видов почв

сильнокислые рН 4 и менее, среднекислые рН 4—5, слабокислые рН 5—6.

Нейтральные почвы: рН 6,5—7.

слабощелочные рН 7—8, среднещелочные рН 8—8,5, сильнощелочные рН 8,5 и более.

От уровня кислотности также зависит степень проникновения имеющихся в почве тяжелых металлов в ткани растений. Если показатель рН находится в пределах нейтральной области, тяжелые металлы остаются связанными в почве и лишь незначительная их часть попадает и накапливается в растениях.

Напротив, кислые почвы с низким показателем рН содержат большое количество алюминия, железа и марганца в форме ядовитых для растений соединений. В кислой почве значительно возрастает риск накопления тяжелых металлов в тканях растений.

Для закисления почвы, предназначенной под выращивание овощей, лучше всего использовать компост или навоз. В среднем для понижения кислотности на 1 рН на 1 м 2 почвы достаточно 9 кг компоста или 3 кг навоза.

Также обстоит дело и с радионуклидами: именно от показателя рН зависит, в какой степени они впитаются растениями. Таким образом, можно определенно сказать, что в нейтральной почве питательные вещества усваиваются растениями в оптимальной степени, а вредные вещества поглощаются незначительно. Нормальное усвоение растениями питательных веществ в нейтральной почвенной среде обусловлено кроме всего наличием развитой биологической жизни, в то время как в кислых почвах деятельность микроорганизмов подавлена.

Но показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить в состояние, близкое к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной области кислотности регулярным внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых удобрений, таких, как суперфосфат, различные сульфаты и другие. Существуют также некоторые химические препараты, закисляющие почву, но их эффективность невелика. При повышенной кислотности почвы, что соответствует низкому показателю рН, сложнее достичь кислотного баланса. Для этого потребуется регулярное внесение извести.

Значение рН в почвах садовых участков

Показатель рН почвы имеет важное значение: питательные вещества, содержащиеся в почве, передаются растениям оптимальным образом только в нейтральной области при значении 55 2 или торфа (4 м 3 на 100 м 2 ), а для рыхления глинистых почв используют крупнозернистый песок (1 м 3 на 100 м 2 ) или опилки (2-5 ведер на 1 м 2 ) с обязательной добавкой минеральных удобрений (например, на этот объем — 30 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия).

В Нечерноземной полосе России, в том числе и Московской области, основные площади (60-62%) заняты дерново-подзолистыми суглинистыми и глинистыми почвами. Они характеризуются невысоким содержанием гумуса (от 1,5 до 4%), кислой реакцией среды, небольшой мощностью пахотного горизонта и обедненностью питательными веществами. Исходя из этого, меры по окультуриванию и повышению плодородия этих почв должны включать в себя известкование, углубление пахотного горизонта с внесением органических и минеральных удобрений.

Удобрение должно быть сбалансированным, так как растениям требуется не один элемент питания, а все, причем, в оптимальных дозах и соотношениях. Следует помнить, что избыточное питание может принести не меньший, а иногда даже больший вред, нем недостаточное, и нарушить баланс элементов.

Для того чтобы это делать грамотно, нужно знать исходное состояние почвы конкретного участка. Если механический состав можно узнать самим визуально (органолептически), то другие показатели нужно получить в агрохимической лаборатории. В отобранной средней пробе образца (около 500 г) лаборатория определяет основные показатели плодородия почвы — содержание гумуса, кислотность (рН) и количество подвижных форм фосфора и калия. На основе этих анализов можно рассчитать дозы удобрений под каждую выращиваемую культуру, ориентируясь на следующие группировки почв по степени обеспеченности подвижным фосфором и обменным калием (см. табл.). Анализы почвы обычно повторяют через 4-5 лет.

Следует отметить, что торфяные, песчаные и супесчаные почвы в большинстве случаев бедны микроэлементами — бором, цинком, медью, молибденом. Частично этот недостаток могут компенсировать навоз, но не помешает и дополнительное внесение микроудобрений. Например, на 100 м 2 -3 кг калимагнезии или 2,5 кг сульфата магния, 60-120 г борной кислоты, 100—200 г медного купороса, 100—300 г молибденово-кислого аммония. Чтобы внести равномерно на большую площадь малые дозы микроудобрений, их надо смешать с песком. Можно применять также некорневые подкормки, опрыскивая листья растворами макро- и микроэлементов. Например, сернокислого марганца (05-0,1%), борной кислоты (0,1%), сернокислого цинка (0,05-0,1%), молибденовокислого аммония (0,01-0,08%).

Окультуривание почв следует начинать с известкования с учетом фактической кислотности и выращиваемой культуры. Затем нужно внести органические удобрения (любых видов) из расчета в среднем: 2—3 кг/м 2 на легких почвах и 6-8 кг/м 2 на тяжелых под перекопку на глубину 20-30 см. Наиболее распространенное органическое удобрение — это навоз, состоящий из экскрементов животных и подстилки. Состав навоза зависит от вида животных, подстилки, а также способа хранения.

Лучший навоз для удобрения почвы — полуперепревший и перепревший, но не свежий.

Что дает навоз для питания растений? Например, в навозе крупного рогатого скота в среднем содержится: азота — 0,2-0,7% (в сырой массе), 0,1-0,6% — фосфора и 0,2-0,7% калия. Если сравнить содержание этих элементов в навозе с таковыми в минеральных удобрениях, то можно увидеть, что они ничтожно малы. Так, в аммиачной селитре усвояемого растениями азота — 33%, а в мочевине — 50%; в суперфосфате простом -18% фосфора, а в калийных удобрениях — более 50% калия. В чем же тогда ценность навоза?

Органическое вещество навоза является средством улучшения физических свойств и повышения поглотительной способности и буферности почвы.

Иными словами, навоз создают основу для хорошего питания растений. А наибольшее достоинство навоза — это обогащение почвы полезной микрофлорой. Это усиливает разложение органических веществ и делает азот и другие элементы питания легкоусвояемыми для растений. Особенно важен этот процесс на торфяных почвах, потому что, образно говоря, торф — это своего рода консервная банка, а навоз будет выполнять роль консервного ножа.

В этой связи следует отметить, что почва — это живой организм. Самую большую часть по массе в почвенном объеме составляют микроорганизмы, бактерии, грибы (80—85%), а видимые насекомые и черви дождевые — 20%. Причем в высокоплодородных почвах общая численность живых организмов возрастает в 2 раза. Они-то и являются основными производителями веществ, необходимых для питания растений. При этом органическое вещество почвы создается разложением не только растительных и животных тканей, но и самих микроорганизмов.

Дождевые черви — также полезные почвенные организмы, они проводят в почве огромную работу и их с полным основанием можно назвать первыми (до человека) землепашцами.

Они улучшают структуру и физические свойства почвы — водопроницаемость, аэрацию, влагоемкость. В почвах, обогащенных продуктами жизнедеятельности червей, возрастает количество гумуса, что является показателем высокого плодородия.

Следовательно, можно сделать вывод: чем больше полезной микрофлоры будет в пахотном горизонте и чем лучше условия для ее жизнедеятельности создает садовод- огородник, тем более плодородную почву он будет формировать.

В условиях приусадебных и садово-огородных участков реально получение такого ценного и доступного органического удобрения, как компосты. Это удобрения, полученные в результате разложения компонентов растительного или животного происхождения. Сюда относятся: ботва растений, опавшие листья, сорняки, пищевые отходы, фекалии, зола, навоз, а также хозяйственный мусор, опилки, торф, ил, почва. Если в компосте много таких материалов, как опилки, солома, стружки, мелкие ветки деревьев, то к нему надо добавить азотное удобрение (например, 300-350 г 1 сульфата аммония или аммиачной селитры на 10 кг отходов). Повышает качество компоста добавка фосфорных удобрений в объеме 1-2 кг суперфосфата или 2-4 кг фосфоритной муки на 100 кг компоста.

В зависимости от компостируемого материала компост может созревать от 3-4 месяцев до 2 лет, причем рыхлая укладка и периодическое перемешивание компонентов будет ускорять его созревание. Однородность и сыпучесть органической массы свидетельствует о том, что компост уже готов. В отношении торфофекального компоста надо иметь в виду, что его надо обязательно выдержать не менее 2 лет, чтобы произошло обеззараживание ею от яиц гельминтов.

Ценным органическим удобрением является биогумус, полученный путем переработки полупревших компостов с помощью специальных (технологических) червей. С 1959 года в практике распространен красный калифорнийский червь, имеются другие формы компостных червей. Этот способ получил название вермикультура. Такое гумусное органическое удобрение превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4—8 раз. В свежеприготовленном биогумусе содержится 12-15% гумуса, 0,8-2% азота, 0,8-2% Р2О5, 0,7-1,2% К2О, 0,3-0,5% MgO, 2-3% СаО и все необходимые для растений микроэлементы.

В условиях садового участка компост насыпают слоем 40—50 см в виде грядки — культиватора и заселяют червями из расчета 5000 особей (масса до 1 кг) на 1 м 2 . Культивирование червей производят при кислотности субстрата рН 6,5-7,5, влажности 75-80%, температуре 22—23 °С. Цикл культивирования длится 140—150 дней, за это время биомасса червей достигает 6—9 кг/м 2 . На грядку через каждые 2—3 недели добавляют слой компоста 15—20 см (за сезон 7—8 наслоений).

По завершении цикла субстрат с червями подсушивают и производят разделение червей от сыпучего гумусного органического удобрения, называемого биогумусом (червекомпостом). При такой технологии на 1 м 2 наземной грядки культиватора можно переработать до 1 т компоста, получив при этом 0,5 т биогумуса.

Другим равноценным заменителем навоза может служить также так называемое «зеленое» (сидеральное) удобрение.

Это способ обогащения почвы органическим веществом путем заделки (запахивания или перекопки) зеленой массы специально высеянных для этого растений — сидератов. Круг этих культур достаточно широк — озимая рожь, вико-овсяная смесь, ячмень, рапс, люпин, горох, донник, сераделла, бобы также можно использовать однолетние сорняки (без специального высева их семян).

Растения — сидераты нужно скосить в период максимального образования зеленой массы (сорняки — до образования семян), слегка подвялить и после измельчения заделать в почву. Зеленое удобрение особенно эффективно на легких песчаных почвах.

И еще одно соображение, связанное с недостатком обычного навоза: в нем содержится до 10—12 видов семян сорняков, а в 1 т подстилочного навоза крупного рогатого скота их насчитывается от 5 тыс. до 7 млн. шт.

При использовании сидерального удобрения в почву не заносятся семена сорняков.

Кроме этого, равномерно посеянные сидераты обеспечивают и равномерность заделки зеленой массы, чего трудно добиться в случае применения навоза, особенно свежего (не рассыпающегося).

В рекомендациях по выращиванию садово-огородных растений встречается такое выражение: «Содержать почву во влажном и рыхлом состоянии». Безусловно, рыхление улучшает условия аэрации почвы, особенно тяжелых по механическому составу — тяжелосуглинистых и глинистых. Эти почвы, как известно, склонны к заплыванию и образованию почвенной корки, которая нарушает нормальный воздухообмен. Корка возникает на почве после сильных дождей или неправильного полива дождеванием. Вот это вызывает необходимость часто рыхлить почву механическим путем.

Есть хорошее выражение, принадлежащее Андрею Тимофеевичу Болотову: «Нет плохих земель, есть плохие хозяева». Для таких нерадивых хозяев вполне подошла бы практика наказания, которая применялась в Древнем Китае: крестьянина заставляли со всего участка снять слой почвы 20 см, перенести к дому и в течение 2-х лет готовить компост, а затем вернуть на прежний участок.

Структуру почвы можно существенно изменить, постоянно добавляя в нее перед посевом или посадкой органические удобрения (перепревший навоз, ком-посты, низинный торф), а для рыхления глинистых почв дополнительно крупнозернистый песок опилки и т.п. материалы.

Таким кардинальным способом земледелец может улучшить физические и химические свойства почвы, а рыхление ее станет необходимым в основном для двух целей: сохранение влаги и уничтожение сорняков.

Но чтобы достичь этих целей, не обязательно рыхлить почву, а можно применить другой прием — мульчирование.

Термическая обработка почвы

Грунт в емкости, в которой содержалось зараженное растение, можно не выбрасывать, а прокалить 30—40 минут на противне в духовке при небольшом нагреве: так можно уничтожить не только вредителей, но и возбудителей многих болезней.

Обработка почвы в плодовом саду

Весной, как можно раньше, необходимо разрыхлить верхний слой почвы для разрушения почвенной корки и предотвращения испарения влаги. Последующие обработки зависят от механического состава почвы и от выращиваемых культур. На легких почвах под посадку и посев ранних культур перекопку не проводят, а ограничиваются рыхлением и выравниванием поверхности почвы. На суглинистых почвах, а также под поздновысеваемые культуры независимо от механического состава почвы обязательно проводят весеннюю перекопку. Затем поверхность участка выравнивают граблями и приступают к посеву или высадке растений. Перекопку, рыхление и выравнивание поверхности почвы нужно проводить при ее готовности (так называемой «спелости»). Эти работы нельзя делать слишком рано, когда почва еще «мажется» и при копке не рыхлится, а прилипает к лопате. Но нельзя и запаздывать с обработкой — почва может пересохнуть. Почва считается готовой для обработки, если взятая с глубины 1 см и сжатая в комок горсть земли равномерно разваливается; если же ком после падения сплющивается — почва «неспелая», если легко рассыпается — почва пересохла. На участках с близким к поверхности уровнем грунтовых вод плодовые и ягодные культуры возделывают на искусственно создаваемых земляных валах, холмах, грядах. Валы устраивают различной ширины (обычно 2,5—4 м), высота зависит от уровня грунтовых вод и составляет 0,6—0,9 м. Холмики насыпают высотой 0,6—1 м, диаметром в верхней части 0,5—0,6 м, в нижней — 2,5—3 м. Валы и холмики можно устраивать из имеющейся или привозной почвы. На избыточно увлажненных участках широко распространена посадка растений на грядах высотой до 0,5 м (произвольной ширины). Плодово-ягодные растения, высаженные на искусственно создаваемых валах, холмиках и грядах, развивают мощную корневую систему, хорошо растут и плодоносят. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. При обработке почвы в саду следует помнить, что ее верхний обрабатываемый горизонт слабо осваивается плодовыми деревьями. Поэтому глубина обработки почвы в саду должна быть минимальной, чтобы не повредить корни деревьев толщиной свыше 8 мм (корни меньшего диаметра легко восстанавливаются). На приствольных кругах почву обрабатывают на глубину до 8 см около ствола и 10—12 см по периферии кроны. В междурядьях почву обрабатывают на глубину 17—20 см. При возделывании в саду культур с мелкорасположенной корневой системой глубину обработки уменьшают до 12—15 см. Перекопку в саду лучше проводить садовыми вилами. При использовании лопаты обработку проводят за радиусом приствольного круга, чтобы меньше повредить корни деревьев. Делают это в конце лета — начале осени (август—сентябрь) вслед за уборкой урожая различных культур, заделывая при этом органические и минеральные (фосфорно-калийные) удобрения. Такая обработка дает хорошие результаты: в период, когда еще тепло, разрыхленная почва лучше накапливает влагу и питательные вещества, а появившиеся всходы сорняков уничтожаются.

На зиму почву при перекопке не разрыхляют, а оставляют комьями с гребнистой поверхностью. Это обеспечивает лучшее накопление влаги, а вывернутые при этом из нижних слоев почвы на поверхность яйца и куколки вредителей за зиму погибают.

Для лучшего роста плодовых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)