Научная электронная библиотека

Почва

Почва представляет собой особое природное образование, сформированное в процессе и результате преобразований в поверхностном слое литосферы под воздействиями воздуха, воды, неорганических и органических веществ и живых организмов.

Образование почвы происходило миллионы лет. Первоначально горные породы подвергались действию атмосферы (с ее химическими веществами, ветрами, колебаниями температуры), влаги (особенно периодически замерзающей, а также вступающей в химические взаимодействия с веществами горных пород), в результате чего их поверхность дробилась на все более мелкие части. К ним вулканы своими извержениями добавляли пепел.

В этот и поныне продолжающийся разрушительный процесс со временем «подключились» микроорганизмы, которые питались не только атмосферным азотом и углеродом, но и минеральными соединениями, содержащимися в измельченных частицах горных пород, и своими выделениями изменяли химический состав последних.

Много позже на частицах горных пород стали обосновываться лишайники и мхи, останки которых после их разложения микроорганизмами давали исходный материал для гумуса.

Гумус — есть органические вещества почвы, образующиеся в результате преобразования, разложения отмерших растений, экскрементов и трупов животных при воздействии на них микроорганизмов, атмосферного кислорода и влаги. В нем сосредоточены элементы, необходимые для питания растений. Именно его наличие определяет уровень плодородия почв. При правильном использовании почв (внесении необходимых органических и неорганических удобрений, рациональных методах обработки почвы и севообороте, охране от вредных воздействий и т.д.) плодородие их воспроизводится или повышается, а при неправильных — падает, истощается.

Из сказанного понятно, что состав почвы весьма сложен и многообразен. В него непременно входят как неорганические твердая, жидкая и газообразная части, так и живая часть. Твердая часть включает в себя минеральную (песок, глина, илистые частицы, калий, фосфор, железо, сера и другие) и органическую составляющую. Жидкая часть, иначе говоря, почвенный раствор, — это вода с растворенными в ней минеральными и органическими веществами, являющаяся главным питанием растений. Газообразная часть, т.е. внутрипочвенный воздух, включает в себя углекислый газ, кислород, азот, метан и др. Он находится в порах почвы, которые не заполнены жидкой частью. Живая часть почвы — это целый «букет» разнотипных организмов: микроорганизмов, многообразных бактерий, актиномицетов, микроскопических грибов, простейших червей, насекомых и их личинок и т.д. Все они водятся либо на корнях, либо вблизи корней растений, добывая себе питание и помогая жить растениям.

Почва благодаря гумусу обладает благодатным свойством — плодородием. Известны такие типы почв как черноземы, сероземы, серые лесные, подзолистые. Они различаются количеством содержащегося в них гумуса и благоприятными возможностями жизни для тех или иных групп растений.

Почва — бесценное для человечества природное богатство, она обеспечивает растения необходимыми им питательными веществами, животных — кормами, человечество — продуктами питания, лекарственными средствами, промышленность — сырьем, а в сельском хозяйстве является основным средством производства.

По разным причинам (природным, а особенно техногенным) значительная и все возрастающая часть почв выходит из сельскохозяйственного обращения. К природным причинам относятся естественные (ветровая и водная) эрозии почв (в связи с торнадо, тайфунами, смерчами, пыльными бурями, наводнениями, ливнями, цунами и т.п.), а также загрязнения, попадающие в почву с атмосферными осадками, содержащими вредные вещества, с осаждением аэрозолей, пыли, с падающей поглотившей вредоносные соединения листвой и т.д.

Техногенные факторы, отрицательно влияющие на почву, несравненно более мощные и постоянно усиливающиеся. На протяжении всей истории человечество не столько восстанавливало, а тем более облагораживало почву, сколько наносило значительный невосполнимый урон почвенному покрову суши Земли: выжигало, выкорчевывало леса (в результате чего происходила ветровая и водная эрозия почвы, возникали и расширялись пустыни), неумело проводило мелиорацию (происходило заболачивание), агротехнику (получалось обеднение, ухудшение качества почвы), осуществляло строительство плотин (это приводило к затоплению значительных площадей) и т.п. Площади почв, пригодных для сельскохозяйственного производства, сокращались и сокращаются и в результате широкомасштабного строительства новых и расширения прежних населенных пунктов, промышленных предприятий, аэропортов, железных и автомобильных дорог, спортсооружений, роста численности и площадей кладбищ, карьеров и т.д. Кроме всего этого происходило и происходит загрязнение и отравление почвенного слоя Земли: как прямое, непосредственное (промышленными отходами, бытовым мусором, пестицидами, отвалами, терриконами, отстойными породами, тяжелыми металлами, радиоактивными веществами, нефтью в местах ее добычи, цементной пылью и т.п.), так и опосредованное (через отравление и загрязнение воздуха и воды). Эти действия все более приводят к различным отравлениям и болезням растений, животных, людей, а главное — к растущему сокращению площадей для возделывания культурных растений, используемых в производстве продуктов питания, лекарств, кормов, сырья для промышленности. А в итоге в последнее время ежегодно миллионы гектаров земель выводятся из севооборота, миллионы гектаров земель опустыниваются, миллионы гектаров лесов невосполнимо уничтожаются. В связи с этим для человечества обостряется ряд проблем. Конечно, на первом месте здесь — возрастающая нехватка продовольствия как одна из усугубляющихся глобальных проблем современности.

Источник

География

Почему почву называют бесценным природным богатством?

Почва бесценные дар природы, поскольку она обладает уникальным свойством – плодородием. Это свойство почвы дает жизнь растительности. Растительность – главный производитель энергии. Почва «кормит» все живые организмы. Она является средой обитания для некоторых.

Ещё по теме

Какие малые небесные тела вы знаете?

Сколько на Земле океанов, как они называются?

Какое значение имеет атмосфера для нашей планеты?

Что такое воздух?

Рельеф земли. Равнины. Составьте план-конспект текста параграфа «Рельеф Земли. Равнины».

Назовите планеты Солнечной системы. Какие из них получают от Солнца больше света и тепла, чем Земля, а какие – меньше?

Покажите на карте известные вам горы.

Тепло в атмосфере (2). Как связаны широта места и высота Солнца над горизонтом (угол падения солнечных лучей)?

Как учёные изучают состав земной коры?

Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Закончите предложение: «Полезные ископаемые — это . ».

Если материал понравился Вам и оказался для Вас полезным, поделитесь им со своими друзьями!

О сайте

На нашем сайте вы найдете множество полезных калькуляторов, конвертеров, таблиц, а также справочных материалов по основным дисциплинам.

Самый простой способ сделать расчеты в сети — это использовать подходящие онлайн инструменты. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти подходящий инструмент на нашем сайте.

calcsbox.com

На сайте используется технология LaTeX.

Поэтому для корректного отображения формул и выражений

пожалуйста дождитесь полной загрузки страницы.

© 2021 Все калькуляторы online

Копирование материалов запрещено

Источник

—>К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ И ЗНАНИЕМ —>

Жизнь человечества неразрывно связана с почвами. Только на почве могут развиваться растения, которые дают людям продукты питания и сырье для промышленности. Рыхлым, тонким слоем почвы покрывают почти всю сушу. Они обладают особым свойством — плодородием и этим отличаются от бесплодных горных пород. Веками, тысячелетиями создавалось это величайшее природное богатство, и пользоваться им нужно разумно. История знает немало примеров, когда люди, сами того не зная, разрушали плодородный слой земли, что приводило к упадку целые страны и народы. Это было в прошлом, но и сейчас неумелое использование почв грозит бедствием.

Только хорошо изучив почвы, можно найти пути для повышения их плодородия, предохранения от разрушения, научиться правильно использовать почвы в сельском и лесном хозяйстве.

Как образовались почвы

Почвы — это продукт «переработки» горных пород растениями и животными. Скорость переработки зависит от климата, рельефа и других условий. На образование почв влияет многое: материнская порода, т. е. горная порода, на которой формируется почва, рельеф местности, степень увлажнения, характер и состав растительности, климат и др. Поэтому так разнообразны почвы на всей Земле и на территории нашей страны. Образование почв началось с момента возникновения жизни на Земле. Почвы создаются живыми организмами, и, в свою очередь, их жизнь зависит от почв.

Как образуется почва, можно наблюдать и сейчас. На голых скалах первыми поселяются микроорганизмы, питающиеся главным образом минеральными соединениями горной породы. Выделяя органические кислоты и другие вещества, микроорганизмы постепенно разъедают горные породы и изменяют их химический состав. Теперь здесь могут поселиться низшие растения — лишайники и мхи. Они более энергично, чем микроорганизмы, разрушают породы и еще глубже изменяют состав их. Отмирающие мхи и лишайники разлагаются микроорганизмами. Так образуется перегной (гумус). Это еще очень маломощная почва, но она уже содержит необходимую пищу для высших травянистых и древесных растений.

Высшие растения и животные окончательно преобразуют горные породы в почвы. Ежегодно отмирающие части деревьев и кустарников дают много пищи микроорганизмам и животным. Перерабатывая ее, они производят еще больше различных веществ, разъедающих горные породы. Под их влиянием увеличивается мощность почв и в верхних слоях ее накапливается перегной. Он содержит важные для растений питательные элементы: азот, фосфор, калий и многие другие.

Теперь в почвах появляются микроорганизмы, которые увеличивают количество питательных веществ, доступных для растений, например бактерии, превращающие белковый азот отмерших растений и перегноя в аммиак, а затем в азотистую и азотную кислоты. Соединяясь с кальцием, натрием или калием, содержащимися в почвах, азотная кислота дает соли, которые легко усваиваются растениями. Другие бактерии, клубеньковые, поселяясь на корнях бобовых растений, усваивают азот из воздуха и обогащают им почву.

Перегной не только обогащает почвы питательными веществами, но и участвует в образовании их структуры. Структурой называется способность почв распадаться на мелкие комочки различного размера. Эти комочки образуются в результате склеивания мелких частиц почвы перегноем с помощью бактерий и корней растений. Лучшие почвы имеют мелкокомковатую или зернистую структуру, с комочками диаметром от 1 до 10 мм (от просяного зерна до горошины). В такой почве образуется много пустот, или пор, бактерии и корни растений бесперебойно снабжаются воздухом и влагой и лучше развиваются. Такой структурой обладают плодородные черноземы и близкие к ним почвы.

По внешним признакам можно определить, как и когда образовалась почва и каковы ее основные свойства. Для этого важно, как говорят почвоведы, правильно прочитать профиль почвы. Он состоит из трех различных, но в то же время связанных между собой почвенных горизонтов. По ним можно проследить постепенное превращение почвообразующей горной породы в почву.

Верхний горизонт (гумусовый) — наиболее измененная растениями и животными почвообразующая порода. Почвоведы обозначают его буквой А. Этот горизонт самый темный, цвет его зависит от перегноя, накапливающегося здесь. Чем старше почва и чем благоприятнее условия для ее образования, тем мощнее гумусовый горизонт. Мощность его колеблется от нескольких сантиметров до 1 м и более в зависимости от вида почв.

В некоторых почвах под горизонтом А образуется светлый, белесый, напоминающий цветом золу горизонт А2. Если в почве есть такой горизонт, значит, из нее сильно вымываются гумусовые и минеральные вещества. Ниже лежит горизонт В. Он более плотный, и через него труднее просачивается вода.

Это копилка для железа и алюминия, вымываемых из верхних горизонтов. Поэтому горизонт В часто имеет красновато-бурую окраску. Мощность его в разных почвах колеблется от 5—10 см до 1 — 1,5 м.

Лежащий под ним третий горизонт представляет собой слабо измененную почвообразующую породу. Его обозначают буквой С. В нем совсем нет гумуса, но содержатся соли: углекислый кальций, гипс и др. Мощность его различна.

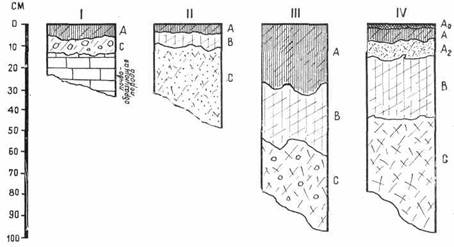

Не всегда в почве выражены все горизонты. Такое различие в профилях почв говорит о разных степенях их развития (рис. 1). Наиболее развиты древние почвы тропической зоны. Они образовались в конце третичного или в начале четвертичного геологического периода и насчитывают миллионы лет. А самые молодые почвы расположены в долинах рек и в районах постоянной вулканической деятельности (например Камчатка).

Под лесами поверх горизонта А образуется горизонт А0, состоящий из растительных

остатков — так называемая лесная подстилка. Мощность его колеблется от 1 — 2 до 15—20 см. Лесная подстилка играет большую роль в питании деревьев.

Состав и свойства почвы

Почва состоит из твердой, жидкой и газообразной частей и живого населения. Твердая часть — это минеральные и гумусовые вещества. Минеральные вещества составляют от 80 до 97%, а гумусовые — от 1 до 10—20% почвы. Минеральная часть — это различные минералы, оставшиеся от материнской породы, и глинистая масса, образовавшаяся в процессе формирования почвы. Гумусовая часть — это различные органические кислоты и их соли. Почвы, образующиеся из торфа, на 85—95% состоят из органических веществ.

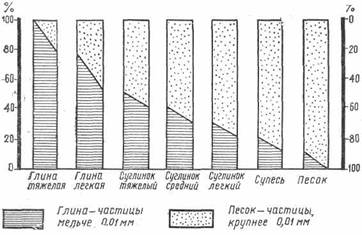

Минеральная часть почвы — это частицы песка, пыли и глины. Соотношение в почвах частиц крупнее и мельче 0,01 мм характеризует их механический состав (рис. 2).

Жидкая часть — это вода с растворенными в ней органическими и минеральными соединениями. Содержание воды в почвах может колебаться от десятых долей процента до 40— 60%, что зависит от их механического состава и количества гумуса.

Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры и пустоты почвы. В отличие от атмосферного он содержит меньше кислорода и больше углекислоты. Углекислоту выделяют разлагающиеся растительные остатки и живые организмы при дыхании. В почвенном воздухе есть также аммиак, иногда метан и другие газы. Чем влажнее почва, тем меньше в ней воздуха, так как вода вытесняет воздух из почвенных пор.

Живое население почвы — микроорганизмы и животные (черви, личинки, насекомые и др.). В грамме почвы насчитываются миллионы и десятки миллионов микроорганизмов. Больше их около корешков растений, где они добывают себе пищу из отмерших частей корешков и корневых выделений и создают новые органические вещества.Состав почвы постоянно изменяется под влиянием живых организмов, воды и тепла.

Химический состав почвы говорит прежде всего о том, богата или бедна она различными элементами, необходимыми растениям. Различают макро- и микроэлементы. Первых содержится в почве от десятков до сотых долей процента. Это кальций, магний, сера, калий, фосфор, железо, алюминий, кремнезем и др. Микроэлементов в почвах меньше сотых долей процента, но они имеют важное значение в жизни растений. К ним относятся бор, молибден, марганец, медь и многие другие (см. стр. 75). В одних почвах элементы распределены равномерно, в других — их больше в горизонтах В и С, а в третьих — особенно много в горизонте А. Распределение минеральных веществ в почвах зависит от климата и растительности. Чем больше увлажняется почва, тем беднее верхние горизонты минеральными солями, и наоборот.

Почвы могут быть кислыми, нейтральными и щелочными. Чем больше растительных остатков поступает в почву и чем медленнее они разлагаются, тем почва кислее. Щелочная реакция говорит о том, что в почве есть легкорастворимые соли — сода и др. Наиболее благоприятна для растений нейтральная реакция почв. С повышенной кислотностью почв приходится бороться; применяя известкование, щелочные почвы исправляют гипсованием.

Рис. 1. Схема строения различных почв: I — слаборазвитая почва на коренных твердых породах; II — слаборазвитая почва на рыхлых песчаных породах; III — развитая почва под степной растительностью; IV — развитая почва под лесной растительностью.

Рис. 2. Соотношение частиц глины и песка в почвах различного механического состава.

Очень важна способность почвы поглощать из водных растворов некоторые вещества и соли, которые затем используют растения (например, кальций, магний, калий и др.).

Из физических свойств почвы наибольшее значение имеют скважность, влагоемкость и водопроницаемость. Через поры в почве растение получает воздух и влагу. В структурных глинистых и суглинистых почвах поры (скважность) занимают 45— 60%, в песчаных — 40—45%, а в торфяных— до 80% объема.

Глинистые бесструктурные почвы слабо пропускают воду — она часто застаивается, почва заболачивается. Глинистые и суглинистые структурные почвы удерживают значительную часть воды и хорошо обеспечивают растения влагой. Через песчаные почвы вода проходит как через решето, и они быстро высыхают.

Способность почв поглощать и удерживать воду называется влагоемкостью. Наиболее влагоемки почвы глинистого механического состава, наименее — песчаного. Влагоемкость зависит не только от механического состава почвы, но и от содержания гумуса. Чем его больше, тем выше влагоемкость почвы.

Глинистые, богатые гумусом почвы могут удерживать до 30—40% воды, а песчаные только 5—20%.

Каждая местность имеет свою почву, отличающуюся от других составом и свойствами. Им были выделены главные типы почв, образование которых связано с различными почвообразующими породами, рельефом, климатом и особенностями растительности. На равнинах эти типы почв располагаются широкими горизонтальными полосами, или зонами. В горных районах распределение почв зависит от высоты гор и зоны сменяют друг друга снизу вверх — это вертикальная зональность.

На обширной территории Советского Союза с севера на юг сменяются зоны тундровых, лесных, лесостепных, степных, сухостепных, пустынных, влажносубтропических и горных почв. Каждый тип почвы соответствует определенной биоклиматической зоне (см. т. 1 ДЭ, ст. «Природные зоны»).

Зона тундровых почв тянется полосой вдоль берегов северных морей. Встречаются эти почвы и в горах Урала и Сибири. Тундровые почвы формируются под мхами, лишайниками и мелкими кустарниками в холодном климате. Строение почв и весь облик тундры связаны с вечной мерзлотой. Ее неоттаивающие слои залегают на глубине от 10—20 см до 1 м. Мощность вечномерзлых пород измеряется десятками и сотнями метров.

Тундровые почвы маломощны и сильно заболочены, ведь влага не может просочиться через слой вечной мерзлоты. На поверхности их залегает небольшой торфянистый горизонт, а под ним тонкий гумусовый горизонт с малым содержанием гумуса. Тундровые почвы кислые, из-за избытка влаги в них недостаточно поступает воздух, поэтому в почвах тундровой зоны преобладают закисные формы железа. Они придают почвам особую серо-сизую или голубоватую окраску.

В естественном состоянии эти почвы используются только как пастбища для оленей. На осушенных, хорошо обработанных и удобренных тундровых почвах родятся ячмень, овес, капуста, картофель.

На сотни километров к югу от тундры раскинулась зона лесных почв. В северной части она покрыта таежными хвойными лесами. Под ними развиваются очень светлые, пепельно-серые подзолистые почвы. Несмотря на то что на поверхности их накапливается много органических остатков в виде подстилки, гумуса в этих почвах не больше 1—2,5%.

Разложение подстилки происходит медленно, и из нее образуются подвижные органические кислоты. Они разрушают минералы почвы и вместе с продуктами разрушения вымываются в горизонт В. В этих почвах резко выражен горизонт А2, богатый кремнеземом. Он имеет цвет золы, поэтому такие почвы и называются подзолистыми. Эти почвы кислые, бедные питательными веществами. На них растут преимущественно хвойные породы деревьев, способные извлекать из почв необходимое количество питательных веществ и возвращать большую часть их в почвы с опадающей хвоей.

Распаханные, эти почвы быстро теряют свое плодородие. Поэтому они нуждаются в органических и минеральных удобрениях, в известковании для снижения кислотности, а местами требуется и осушение.

Под хвойно-широколиственными лесами с травяным покровом развиваются дерново-подзолистые почвы. Они богаче гумусом, менее кислые. Но и эти почвы требуют хорошего удобрения и улучшения структуры.

В лесной зоне широко распространены болотные почвы. Они отличаются от подзолистых торфянистым горизонтом на поверхности и серо-сизой окраской толщи под ним. Почвы эти кислые, с близкими грунтовыми водами. После осушения урожаи на них бывают выше, чем на подзолистых почвах. О том, как осушают эти почвы и превращают их в плодородные поля, вы можете прочитать в статье «Поля на месте болот». Зона лесостепных почв в Европейской части страны и Западной Сибири тянется сравнительно узкой полосой. В горных котловинах Восточной Сибири встречаются лишь отдельные массивы этих почв.

Широколиственные леса здесь чередуются с луговыми степями. Для этой зоны наиболее характерны серые лесные почвы, которые развиваются под дубовыми и липовыми лесами. В них хорошо выражен горизонт А, содержащий от 3 до 6—8% гумуса. Почвы эти обладают зернистой структурой, слабокислые и более плодородные, чем подзолистые.

Степная черноземная зона широко раскинулась от западных границ СССР до Енисея. Восточнее черноземы встречаются отдельными массивами, доходящими до Забайкалья.

В черноземах мощность гумусового структурного горизонта — от 50 см до полутора метров и даже больше!

Черноземы содержат много гумуса (от 5—6 до 12—18%), имеют хорошую структуру, вода и воздух в них находятся в наиболее благоприятном для растений соотношении.

Черноземные почвы степной зоны при ее огромной протяженности неодинаковы. С нарастанием континентальности климата, его засушливости они становятся беднее перегноем и менее мощными.

Сейчас сохранились только небольшие площади девственных черноземов в заповедниках (около г. Курска и в других местах).

Но несмотря на то что черноземы распахиваются не одну сотню лет, они продолжают оставаться самыми богатыми почвами мира. Больше всего черноземы нуждаются в правильном использовании и защите от разрушения талыми водами и ветром. Кроме того, нужно заботиться, чтобы в черноземах больше накапливалось влаги: в засушливые годы растения сильно страдают от недостатка ее.

К югу от черноземной лежит зона сухостепных почв. Она тянется от берегов Черного моря до Западной Сибири. Восточнее сухостепные почвы встречаются отдельными пятнами в Забайкалье. В основном это каштановые почвы.

Они сформировались в условиях недостаточного увлажнения и повышенной температуры. Поэтому в них меньше гумуса (2—5%), гумусовый горизонт менее мощный (20—40 см), чем в черноземах. Почвы обладают высоким естественным плодородием, но недостаток влаги, особенно в засушливые годы, не позволяет получать ежегодно устойчивые урожаи. При искусственном орошении урожаи здесь удваиваются и утраиваются.

Каштановые почвы незаметно переходят в бурые полупустынные почвы, которые содержат еще меньше гумуса и больше воднорастворимых солей.

Среди черноземов и особенно каштановых и бурых почв часто встречаются солонцы. В них на глубине 20—30 см и ниже содержатся водно-растворимые, вредные для растений соли. Верхние горизонты солонцов имеют плотную столбчатую и глыбистую структуру и содержат натрий. Солонцы затрудняют обработку всего земельного массива, и на них растения не дают урожая. Поэтому солонцы необходимо улучшать путем внесения гипса.

Почвы пустынной зоны — это различные сероземы и пески. Развиваются эти почвы при крайнем недостатке влаги и избытке тепла. Сероземы содержат мало гумуса (1 — 2,5%) и пропитаны углекислым кальцием. В них на глубине 40—80 см появляются гипс и воднорастворимые соли. Почвы эти высокоплодородны, но только при орошении. На них выращивают хлопчатник и другие теплолюбивые сельскохозяйственные культуры.

В пустыне много солончаков. С самой поверхности они содержат вредные для растений хлористые и сернокислые соли натрия, магния и др. Солончаки располагаются пятнами и большими массивами среди незасоленных почв, что мешает освоению последних. Солончаки бесплодны до тех пор, пока из них не будут вымыты соли. Большие пространства зоны пустынь заняты песками.

Почвы влажной субтропической зоны (Черноморского побережья Кавказа, от Сухуми до Батуми, и южного побережья Каспийского моря, в Ленкорани) — красноземы и желтоземы. Это кислые почвы, бедные питательными веществами, в них много алюминия и железа. Этим объясняется их красный и желтый цвет. Развиваются эти почвы во влажном и теплом в течение всего года климате, под пышными субтропическими лесами. Их используют под чай, цитрусовые и другие культуры.

Почвы горных районов разнообразны. Они начинаются с высоты 700—1000 м и выше. Наиболее характерны для этой зоны высокогорные альпийские и субальпийские горно-луговые почвы, а также бурые горнолесные почвы (Кавказ, Карпаты, Дальний Восток). Горно-луговые почвы используются под пастбища, а на бурых горно-лесных почвах растут ценные широколиственные леса, Частично эти почвы используются под виноградники, возделываются и другие сельскохозяйственные культуры.

Особое место занимают почвы речных долин, или пойм. Они образуются за счет сноса в долины частиц почв с более высоких мест. Почвы долин богаты питательными веществами и дают высокие урожаи трав, овощных и других культур.

КАК БОРЮТСЯ С РАЗРУШЕНИЕМ ПОЧВ

Земля может кормить бесконечно, но при одном условии: к ней нужно бережно относиться, умело обращаться с ней, считаясь с особенностью почв, климата, форм земной поверхности. Если эти правила не соблюдаются, земля становится бесплодной; местами возникают заболачивание, засоление, эрозия — смыв и размыв почв стекающей водой, выдувание почв и песков, иногда называемое ветровой эрозией (правильнее — дефляция).

Что такое эрозия? Чтобы это понять, проследим судьбу капли дождя. Когда капля падает на луг, ей не удается стечь, даже если луг расположен на склоне. Ее задержат стебли трав, отмершие листья, комки почвы. Почва под лугом всегда пористая, и капля вскоре уходит в ее трещинки, впитывается. Там ее находят и выпивают с пользой для себя и для людей корешки растений. Иная судьба у капли, упавшей на старую и распыленную пашню, на которой образовалась корка. По ней капли текут, как по асфальту, собираясь в ручейки. Но асфальту они не приносят вреда, а вот почвенную корку на более крутом склоне они размывают, выкапывают себе русло — водороину— и частицы почвы уносят с собой. Это и есть начало эрозии.

Когда земледелец быстро заравнивает мелкие водороины плугом или бороной почва уплывает, и после каждого ливня или весеннего таяния снега ее слой становится тоньше и тоньше. При этом смывается как раз верхний слой, наиболее богатый перегноем. Плуг начинает захватывать лежащие под почвой бесплодные глину или песок, выворачивая их на поверхность, на поле появляются желтые или серые пятна. Такая почва называется смытой, урожаи на ней падают.

Если водороины вовремя не заравнивать, наступает беда еще злейшая. Правда, это бывает только на пересеченной местности, где возвышенные водоразделы чередуются с долинами и балками. Но таких мест на Земле, и в частности в нашей стране, очень много.

Ручеек, текущий по водороине, достигает бровки балки. Здесь уклон резко увеличивается. Получается порожек или даже водопадик. Сила падающей воды гораздо больше, чем текущей. У бровки быстро образуется ямка — вымоина. Вода, падая в нее, все сильнее бурлит и пенится, подмывая стенки ямки. Вымоина превращается в канаву — промоину, которая быстро растет вверх по склону, врезаясь в поле.

Промоина — зародыш оврага. Она становится оврагом, когда, прорезав почву, углубляется в лежащую под ней горную породу. Вред, приносимый оврагами, неисчислим. Они быстро растут в ширину и глубину. Во все стороны от них разбегаются ответвления. Как щупальца спрута, они охватывают и дробят поля, поглощая все новые участки пашни.

Распашка склонов — не единственная причина катастрофической, «ускоренной» эрозии. Если в балке, используемой под пастбище, пасется слишком много скота, наступает скотосбой, т. е. обеднение травянистого покрова, оголение почвы. На этих местах начинается пастбищная эрозия.

Широко распространена дорожная эрозия. Часто деревни стоят в долинах, около воды, а поля расположены на водоразделах. Полевые дороги карабкаются вверх по склонам, пересекая их наискось. Колеи и кюветы перехватывают все струйки, текущие со склона, и собирают их в мощные потоки. Вскоре на месте кювета возникает овраг, который «съедает» дорогу. Ее приходится переносить, а затем та же история повторяется на соседнем участке.

На степных и пустынных равнинах человек за свою бесхозяйственность получает заслуженное наказание от ветра. Мелкие частицы легких (песчаных и супесчаных) и распыленных орудиями почв плохо скреплены друг с другом и, лишенные растительной защиты, легко отрываются и переносятся сильным ветром. Массовое уничтожение природной растительности на таких почвах и их дальнейшее распыление непрерывной обработкой приводят к тому, что на крупных массивах пашни сильный ветер при сухой погоде «сдвигает» верхний слой почвы. Это означает не только постепенное уничтожение почвы в местах ее выдувания. Носимые ветром частицы почвы на своем пути губят молодые всходы, местами погребают их, наносят пыльные сугробы на дорогах, вокруг колодцев и деревень, загрязняют воду и воздух. Когда происходит сильное выдувание почв сразу на огромных площадях, возникают так называемые пыльные бури. Это подлинное народное бедствие.

Особенно сильно страдают от эрозии и выдувания почвы там, где люди осваивают целинные земли и еще не приспособились к новым условиям. Известный американский ученый X. X. Беннет так описал освоение плато прерий (Северная Америка) его соотечественниками: «Белые обитатели этой новой страны в своем завоевании диких пространств поставили потрясающий рекорд опустошений и разрушений. На миллионах акров склонов, некогда покрытых великолепными лесами, почва была снесена склоновым смывом. Овраги изрезали богатые земли. Многие участки равнин, на которых когда-то буйно росли местные травы, были покрыты сорняками или занесены сыпучими песками. Что привело к столь трагическим превращениям? Причина кроется в безграмотном и бездушном обращении с землей, в глубокой перекопке земли плугом.

В борьбе с выдуванием и эрозией почв лучшая защита — растительность. Защищать почвы от ветра чаще нужно не на возвышенностях, а на равнинах, здесь на легких выдуваемых почвах вводят почвозащитные севообороты. Поперек направления господствующих ветров располагают защитные лесные и луговые полосы. Надежным защитным средством служат также кулисы (узкие полоски) из подсолнечника, кукурузы, сорго, горчицы, которые высеваются по чистому пару: зимой они задерживают на полях снег, а весной спасают почву от выдувания.

Чтобы сберечь нашу землю, а тем более излечить ту, что уже пострадала, надо не жалеть труда и средств, внимательно изучать природу. А главное — любить землю и помнить, что люди каждого поколения должны оставлять своим детям в наследство землю еще более плодородной.

Источник