Значение слова «почва»

1. Поверхностный слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь; земля. Повышение плодородия почвы. □ Окрестности [Стелленбота] живописны: все холмы и долины. Почва состоит из глины, наносного ила, железняка и гранита. И. Гончаров, Фрегат «Паллада». Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед. Арсеньев, По Уссурийской тайге.

2. Горн. Порода, на которой залегает полезное ископаемое.

3. перен. То, на чем зиждется что-л.; основание, основа. Поставить на научную почву изучение чего-л. Обвинение не имеет под собой почвы. □ Чтоб не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого себя. Вересаев, Два конца.

4. перен.; чего или какая. Область, сфера. Разговор возвратился опять на политическую почву. Тургенев, Новь. Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Гаршин, Трус. || Позиция, точка зрения. — Придумываю и не обретаю способов смягчить его, сделать так, чтобы он по-человечески отнесся ко мне, не могу найти общую с ним почву. Эртель, Гарденины.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- По́чва — поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную гетерогенную открытую четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые организмы) структурную систему, образовавшуюся в результате выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов.

ПО’ЧВА, ы, мн. — спец., ж. 1. Верхний слой земной коры, в к-ром развивается растительная жизнь, поверхность земли. Рыть почву. Обработка почвы. Столбы ушли глубоко в почву. || Тот или иной состав, то или иное качество верхнего слоя земной коры в той или иной местности (с.-х.). Глинистая п. Болотная п. Черноземная п. Плодородная п. Классификация почв. Образчики почв. 2. Порода, на к-рой залегает полезное ископаемое (горн.). 3. перен., иногда в соединении со словами «под ногами», «под собой». Основание, опора; то, на чем кто-н. или что-н. может утвердиться, что может поддержать кого-что-н. (книжн.). Утверждать что-н., чувствуя под собой или под ногами твердую почву. Он чувствовал, что ему неловко, что почва ускользает из-под его ног. Достоевский. Предположения эти лишены всякой почвы или не имеют под собой никакой почвы. Оставить зыбкую почву непроверенных фактов. Создать или подготовить почву для переговоров. Стоять на почве или стать на почву материалистической философии. Оставаться на почве фактов. Нейтральная п. Благоприятная п. для соглашения. 4. перен. Социальная среда (книжн.). Оторваться от своей почвы. Быть тесно связанным с родной почвой. ◊

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Источник

Раздел 3. Прикладная экология

И.Ф. Рассашко, О.В. Ковалева, А.В. Крук

Общая экология

Тексты лекций для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 252 с.

Раздел 3. Прикладная экология

Лекция 16. Литосфера, экология почв

16.1. Земельный фонд планеты, почвенные ресурсы

Верхняя твердая оболочка Земли, постепенно переходящая с глубиной в другие области, составляет литосферу. Она имеет слоистую структуру и включает земную кору и верхнюю мантию. Различают материковую кору (толщина от 35–45 км под равнинами до 70 км в области гор) и океаническую (5–10 км). В строении первой имеются три слоя: верхний осадочный, средний гранитный и нижний базальтовый; в океанической коре гранитный слой отсутствует. Земная кора подвержена постоянным тектоническим движениям. Ниже земной коры находится мантия: верхняя – до глубины около 1000 и нижняя – около 2900 км. Внутреннюю часть Земли составляет ядро планеты: верхнее – до глубины около 5000 и нижнее (субъядро) – до 6371 км от центра земного шара. В ядре, где температура может достигать 5700° С, а давление 350 МПа, предполагают наличие вещества в металлическом (пластично-вязком и твердом) состоянии. Точный характер внутреннего строения Земли до сих пор остается невыясненным.

Жизнедеятельность человека связана главным образом с литосферой, которая является источником минеральных ресурсов. Верхняя часть литосферы – среда для строительства зданий, сооружений, искусственных водоемов и т. д. От литосферы зависят стихийные бедствия: землетрясения, вулканические извержения, сели, оползни. Важную часть литосферы составляет почва. Почва – это поверхностный слой земной коры (точнее коры выветривания), который образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, материнской породы и является самостоятельным природным образованием (В. А. Вронский, 1997). Современный почвенный покров и его наиболее активная оболочка – гумусовый горизонт – является особым природным образованием, возникшим в результате сложнейших и длительных процессов воздействия живых и мертвых организмов на поверхностные горизонты литосферы в различных условиях климата, рельефа местности, земной гравитации и других факторов.

Почва – основной компонент любых наземных экологических систем, в ней протекают разнообразные и многочисленные физические, химические и биологические процессы. Характеризуется плодородием, т. е. способностью обеспечивать растения необходимым количеством питательных элементов, воды и воздуха. Это свойство резко отличает почву от любой горной породы и является наиболее важным в хозяйственной деятельности человека. Плодородие почвы определяется наличием в верхней части почвенного профиля темно-окрашенного гумусового горизонта, обогащенного органическим веществом и элементами питания растений. Толщина почвенного слоя в среднем составляет 18–20 см, в отдельных случаях несколько миллиметров или достигает 2 м. Образование почвы – длительный, многовековой процесс; по подсчетам ученых, для создания слоя почвы толщиной 2–3 см в современных условиях необходимо от 200 до 1000 лет.

Почвенный покров – один из важнейших природных ресурсов, ценнейшее богатство нашей планеты. Это главное средство производства в сельском и лесном хозяйствах и пространственный базис размещения и развития всех отраслей народного хозяйства. Почва обеспечивает воспроизводство всех возобновимых ресурсов растительного и животного мира, она – основа материальных благ человечества. Почва представляет собой ресурс, который при правильном использовании не убавляется, а сохраняется и улучшается путем повышения плодородия. Поэтому правильное использование и охрана земельных ресурсов – первостепенная задача каждого государства. К. Маркс писал: «Даже целое общество, нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе, не суть собственники земли. Они лишь ее владельцы, лишь пользуются ею, и, как добрые отцы семейства, они должны оставить ее улучшенной следующим поколениям».

Процесс формирования почв из горных пород – почвообразование начинается с выветривания, дробления породы и поселения на продуктах выветривания микроорганизмов и растений. Представление о почве как, о самостоятельном природном теле с особыми свойствами было создано в последней четверти 19 в. основателем современного почвоведения В. В. Докучаевым. В дальнейшем учение о почве развили В. Р. Вильямс, К. Д. Глинка, Г. Н. Высоцкий и др. В. Р. Вильямс обосновал ведущую роль растений в процессе почвообразования. Зеленые растения – единственные источники органического вещества, создаваемого в процессе фотосинтеза. Наибольшее количество растительной биомассы создают лесные сообщества, особенно в условиях влажных тропиков, меньше – в условиях тундры, пустынь, в болотистой местности. Почва обогащается органическим веществом в процессе периодического опада или отмирания растений; при содействии животных, бактерий, грибов на поверхности почвы образуется почвенный гумус. Особенно велика роль в процессе почвообразования беспозвоночных и простейших животных. Большая часть их (сапрофаги) потребляет и перерабатывает мертвое органическое вещество, другие (некрофаги) питаются живыми организмами.

В Европе на 1 м 2 почвы приходится до 20 биллионов простейших одноклеточных животных и до 50 млн. червей нематод. Сотнями тысяч исчисляются коловратки, мелкие земляные черви (энхитреиды), клещи, тысячами – насекомые и многоножки, сотнями – дождевые черви, слизни, улитки и другие беспозвоночные животные. Благодаря своей многочисленности почвенные животные в общей массе могут достигать 3,5 т живой массы на 1 га. Здесь они рождаются, питаются, экскретируют, размножаются и умирают. При этом происходит разложение и гумификация растительных остатков, усиливается аэрация почвы и стимулируется деятельность микроорганизмов. За счет постоянного отмирания почвенных животных в почву непрерывно поступают белки, углеводы и прочие органические вещества, которые затем минерализуются микроорганизмами. В почвообразовании принимают участие млекопитающие землерои: кроты, слепыши, цокоры, которые всю жизнь проводят в почве, а также мыши-полевки и другие млекопитающие, использующие почву в качестве убежища. Велико значение в создании почвы микроорганизмов – бактерий, низших грибов, одноклеточных водорослей, вирусов. Азотфиксирующие бактерии способны поглощать молекулярный азот из воздуха и обогащать им почву. Свободноживущие азотфиксирующие бактерии связывают за год несколько десятков килограммов азота на 1 га почвы, клубеньковые бактерии способны за один сезон накопить до 200–300 кг/га азота. Почвенные микроорганизмы принимают участие в синтезе многих витаминов и ростовых веществ, необходимых для растений и животных.

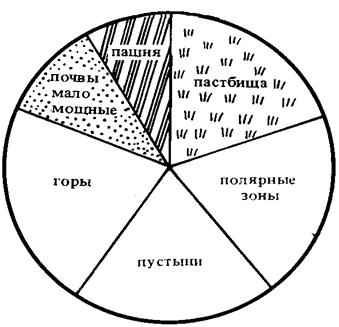

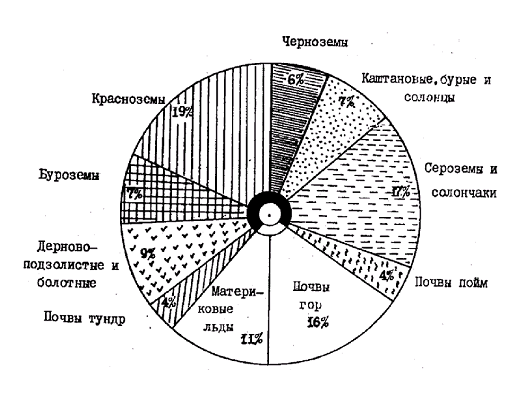

К числу важнейших факторов почвообразования относятся климат, рельеф и хозяйственная деятельность человека. По современным представлениям почва – гигантская экологическая система, оказывающая наряду с Мировым океаном решающее влияние на всю биосферу Земли. Она активно участвует в круговороте веществ и энергии в природе, поддерживает газовый состав атмосферы. Земельный фонд планеты представляет сочетание разнообразных категорий земель. Из общей площади суши земного шара около 20% расположено в слишком холодном климате, 20% – на очень крутых склонах, 10% – покрыты маломощными почвами, около 20% заняты пастбищами, лугами, лесами. Распределение земельных ресурсов на планете и основных типов почв представлено на рисунках 16.1 и 16.2.

Рисунок 16.1 – Распределение земельных ресурсов на планете

(по В. С. Романову, Н. З. Харитоновой, 1986)

Рисунок 16.2 – Распределение основных типов почв на поверхности суши (по В. А. Вронскому, 1997)

Источник

Литосфера Земли

Глоссарий

Астеносфера — расположенный на глубине около 150-200 км частично расплавленный, находящийся в вязком состоянии слой.

Лава — лишенная газов, застывшая на поверхности Земли магма.

Магма — огненная масса в слое астеносферы, расплавленная, содержащая большое количество газов.

Литосферные плиты — гигантские участки земной коры, свободно перемещающиеся по вязкому слою мантии.

Области складчатости — участки земной коры между плитами литосферы, находящиеся в относительном движении, в рельефе им соответствуют горные системы суши и дна морей.

Определение литосферы

Литосферой (λίθος – «камень» и σφαίρα – «шар») называют твердую земную оболочку, которая полностью покрывает планету, защищая ее от достигающей 60000 °С температуры раскаленного ядра. Литосфера расположена между атмосферой и гидросферой сверху и астеносферой снизу. Толщина твердой оболочки Земли не однородна, и на различных участках составляет от десятков до нескольких сотен километров.

Пангея

Несмотря на солидный возраст, формирование планеты не окончено до сих пор. И тонкая поверхность коры, что является домом для человека, растений и животных, и горячие недра находятся в постоянном движении. Меняются очертания материков, рельеф местности, климатические условия.

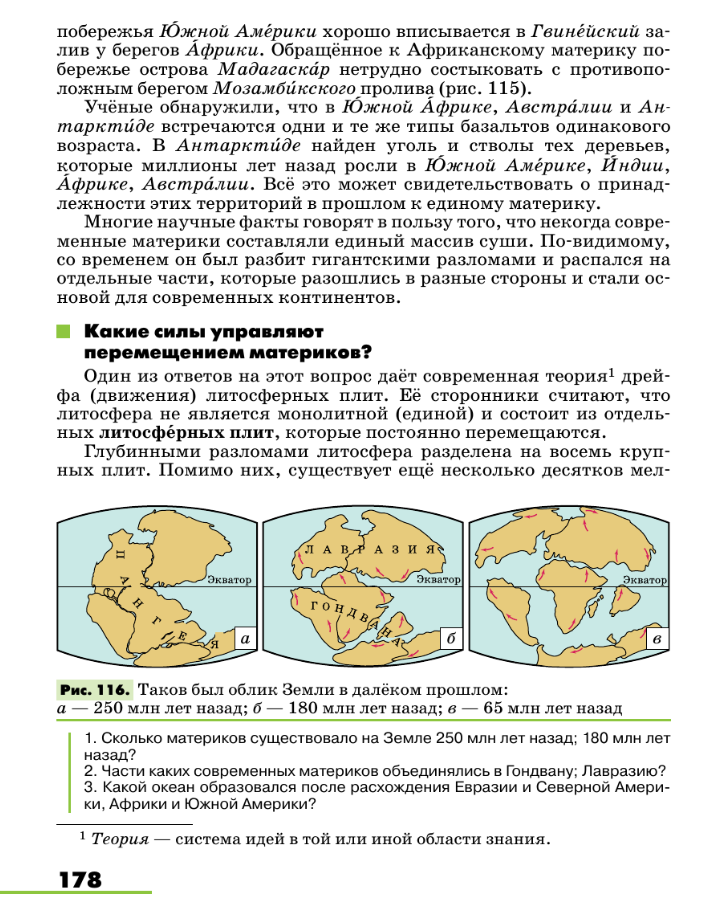

Глядя на современные космические снимки планеты с очертанием шести отдельных континентов, сложно поверить, что около 250 миллионов лет назад на планете существовал единый сверхконтинент, носящий название Пангея.

В результате активных процессов в недрах планеты единый материк раскололся на современные континенты, которые, благодаря медленному, от 2.5 см до 7 см в год (по данным различных источников), движению тектонических плит за миллионы лет удалились на максимальное расстояние.

Поднимаясь на царапающие облака горы или спускаясь в недра океана, человек считает себя покорителем природы, но ни один рукотворный небоскреб не сравнился по высоте с горами, и ни один батискаф не спустился в самую глубокую Марианскую впадину.

Поверхность литосферы не сплошная, а представлена отдельными плитами, которые в некоторых местах находят друг друга, образуя горные хребты или расходятся, формируя морские впадины.

В строении литосферы ученые выделяют восемь крупных плит и значительное количество более мелких. Плиты не зафиксированы неподвижно, а медленно передвигаются по горячей и жидкой астеносфере, образуя в местах стыков пластин зоны сейсмической активности.

Крупнейшие тектонические плиты:

- Австралийская плита

- Антарктическая плита

- Африканская плита

- Евразийская плита

- Индостанская плита

- Тихоокеанская плита

- Северо-Американская плита

- Южно-Американская плита

Строение литосферы

Если смотреть на Землю в поперечном разрезе вдоль полюсов, то можно выделить: земную кору, пограничный слой, мантию, ядро.

К литосфере относятся: земная кора, переходный слой и самый верхний, вязкий слой мантии.

Литосфера, о которой мы ведем сейчас речь — это всего лишь около 1% от радиуса земли, но именно этот 1% позволяет существовать жизни на планете.

Земная кора — самый верхний слой литосферы. В неоднородности земной коры можно убедиться, стоя на берегу и глядя на обрыв скромной реки, где слои различных пород находятся друг над другом. Найденные при раскопках полезные ископаемые (нефть, газ, железная руда, алмазы) рассказывают ученым о процессах, происходящих на планете миллионы лет назад.

Земная кора — не только самый верхний слой литосферы, но и самый тонкий — ее размер составляет от 80 километров на горных участках планеты до 30 км на равнинных. По типу земная кора делится на океаническую и материковую. Такое деление характерно только для Земли, на остальных планетах такого разделения нет, если верить показаниям космических зондов и планетоходов.

В коре материкового типа выделяют три слоя пород:

- осадочный — сформирован породами осадочного и вулканического происхождения;

- гранитный — сформирован породами метаморфического горного происхождения, которые представлен кварцем и полевым шпатом;

- базальтовый — в формировании участвовали магматические породы.

Океаническая кора состоит из осадочного и базальтового слоев.

Под земной корой, в точности повторяя ее очертания, и отделяя ее от мантии, расположен пограничный слой или поверхность Мохоровичича. Граница Мохоровичича представляет собой тонкий слой из пепла, который образуется в результате электроразрядных молний, протекающих в верхнем слое мантии.

Огромное давление между мантией и земной корой привело к тому, что слой пепла спрессовался и при пропускании сейсмических волн ведет себя как плотное, практически монолитное вещество. Поверхность Мохоровичича выполняет гидро-, электро- и теплоизоляционную функции.

Мантия делится на два слоя:

- верхний, который относится к литосфере;

- нижний, окутывающий раскаленное ядро.

Ядро, жидкое снаружи и плотное внутри, состоит преимущественно из железа и никеля.

В верхнем слое мантии образуется раскаленная магма, ищущая свой выход через разломы в земной коре в местах соприкосновения тектонических плит. И именно в недрах обычный уголь под действием давления и температуры превращается в самый прочный (и к тому же драгоценный) камень — алмаз.

Способы изучения земной коры

Вы спросите, откуда ученым это известно? Ведь толщина земной коры составляет около 60-70 километров, а буровые установки, созданные человеком, достигли глубины чуть более 12 километров.

Вулканы — смертельно опасные, но в тоже время впечатляющие и завораживающие доказательства огненных процессов, происходящих в земных недрах. Преодолев сопротивление земной коры, на поверхность под давлением выбрасывается раскаленная магма, которая, остывая в атмосфере, превращается в реки лавы, несущие вулканические камни и газ, а с ними сведения для ученых о процессах, происходящих глубоко внутри Земли.

По линиям глубинных разломов земной коры расположены активные действующие вулканы. Тихоокеанское огненное кольцо, в которое входят вулканы Камчатки, Японии, Филиппинских островов, Индонезии, Мексики, Алеутских островов, Южной Америки и Огненной Земли дает ученым ответы на вопросы, а наблюдателям — незабываемое зрелище.

Но «дыхание» планеты и ее активную жизнь можно увидеть и на менее разрушительных примерах.

Среди древних городских развалин небольшого городка Поццуоли, расположенного на берегах Неаполитанского залива, в центре города есть остатки древнего храма и прилегающей к нему рыночной площади, построенных более двух тысяч лет назад, еще во времена Римской Империи. Даже невооруженным глазом заметно, что мраморные колонны изъедены морскими камнеточцами почти на 6 метров в высоту.

Из исторических хроник известно, что к XIII веку городская площадь опустилась ниже уровня моря. Однако произошло это не одномоментно, в результате землетрясения или другого катаклизма, а медленно, год за годом. В течение трех веков остатки зданий были затоплены,затем суша неспеша начала подниматься. К 1800 году руины вновь оказались выше уровня моря, и любознательные туристы могут своими глазами наблюдать уникальное явление брадисеймса, когда слой магмы настолько близко подходит к земной коре, что в результате подземных движений поверхность Земли поднимается и опускается.

Методические советы

С помощью наводящих вопросов и наглядного материала в виде таблиц и схем ребята узнают о движении литосферных плит, указывая на карте их границы.

Ребята схематически зарисовывают строение материковой и океанической коры.

Затем рассматривают образцы минералов различного происхождения, определяют отличия между представителями разных литосферных слоев.

Заключительный этап — тестирование по теме.

Темы докладов

- От Пангеи до 6 континентов.Движение литосферных плит

Сокровища недр Земли

Три жизни углерода: от графита до алмаза

- Как называется твердая оболочка Земли?

- имя древнегреческой богини плодородия

- название единого континента, когда-то существовавшего на планете Земля +

- название планеты в Крабовидной Туманности

Что называют Тихоокеанским огненным кольцом?

- пожары на нефтяных танкерах в Тихом океане

- активные действующие вулканы,расположенные по линиям глубинных разломов земной коры +

- рой светящегося планктона, видимый в Тихом океане ночью

Какое еще явление свидетельствует о «дыхании» планеты?

Поверхность Мохоровичича расположена.

- между земной корой и верхним слоем магмы +

- между базальтовым и осадочными слоями земной коры

- между нижним слоем магмы и земным ядром

#ADVERTISING_INSERT#

Источник