Гигиеническое значение почвы

Если в экологическом плане человек своей жизнедеятельностью связан с почвой через климат, пищевую цепь, воздух и воду, то гигиеническое значение почвы определяется:

(1) выявлением факторов, обуславливающих ее влияние на жизнедеятельность человека,

(2) необходимостью оценки степени этого влияния на здоровье и

(3)разработкой профилактических мероприятий по защите как почвы от антропогенного воздействия, так и человека от заболеваний, обусловленных этим загрязнением.

Основные факторы почвы, оказывающие огромное влияние на здоровье человека и имеющие большое гигиеническое значение:

А) через формирование климата местности – влияет на тепловой режим местности, состав воздуха и растительности и тем формирует адаптивный экологический тип человека. Здоровые местности – возвышенные, сухие, солнечные; нездоровые — низко расположенные, холодные, затопляемые, сырые, с частыми туманами;

Б) составляет важное звено в пищевой цепочке — «внешняя среда – человек»: 1) как производитель пищи (Б,Ж,У, витаминов, минеральных веществ, микроэлементов) — оказывает влияние на человека через питание и 2) как поставщикв организм через пищу всех химических, физических и биологических антропогенных загрязнений, попавших в почву и оставшихся необезвреженными;

В) почва – естественная среда обезвреживания отходов путем самоочищения. Почва – это огромная лаборатория, в которой постоянно идут процессы синтеза и разрушения органических веществ, фотохимические процессы, образование новых органических веществ, гибель многих бактерий, вирусов, яиц гельминтов, насекомых. Почва используется для очистки и обезвреживания стоков, нечистот, мусора;

Г) почва – это фактор, определяющий нозологию геоэндемических заболеваний, как природно присущих данной местности (флюороз, зоб), так и в результате ее антропогенного загрязнения (например, тяжелыми металлами); загрязненная почва — источник химического, физического и биологического загрязнения окружающей среды (воздуха, воды, растений);

Д) почва – это фактор распространения ряда инфекционных болезней (раневых, ботулизма), эпидемических заболеваний (группы кишечных, сибирской язвы) и гельминтозов(аскаридоз).

Источник

Адаптивные экологические типы человека

Адаптационные изменения разных человеческих популяций в соответствии с влиянием окружающей среды послужили основанием для введения понятия адаптивного типа (Т. И. Алексеева)

Адаптивный тип характеризуется образовавшимся в процессе приспособления к среде определенным комплексом морфофизиологических признаков популяций людей, проживающих в тождественных или близких по характеру условиях существования.

представляют собой норму биологической реакции на комплекс условий окружающей среды, обеспечивающей состояние равновесия популяций с это средой. Норма реакции находит внешнее выражение в морфофункциональных особенностях популяций людей.

Адаптивный тип — норма биологической реакции на комплекс условий окружающей среды и проявляется в развитии морфофункциональных, биохимических и иммунологических признаков, обеспечивающих оптимальную приспособленность к данным условиям местообитания.

В комплексы признаков адаптивных типов из разных географических зон входят элементы:

· Такие элементы повышают общую сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям среды.

Сочетание признаков служит основанием к выделению адаптивных типов:

Ø зоны умеренного пояса,

| Тип | Условия | Характеристика типа |

| Арктический | · постоянно низкие температуры воздуха, скудная растительность, · разнообразный животный мир · сезонная периодичность поступления продуктов питания (растительная пища доступна только в короткие летние месяцы, а животная — в периоды нереста рыбы, гнездования птиц, размножения оленей и морского зверя) · Продукты питания богаты витаминами, белками, жирами и микроэлементами, но бедны углеводами растительного происхождения. · Воздух и почва в Заполярье содержат очень мало микроорганизмов, · низкие температуры препятствуют сохранению цист патогенных простейших, яиц и личинок гельминтов. Основные факторы: холодный климат и преимущественно животная пища | · относительно сильное развитие костно-мускульного компонента тела, · большие размеры грудной клетки, · высокий уровень гемоглобина, · относительно большое пространство, занимаемое костным мозгом, · повышенное содержание минеральных веществ в костях, · высокое содержание в крови белков, холестерина, · повышенная способность окислять жиры Среди аборигенов Арктики почти не встречаются лица с астеническим телосложением. В целом, тип характеризуется усиленным энергетическим обменом, который отличается стабильностью показателей вусловиях переохлаждения. Имеют свои особенности и механизмы терморегуляции. Так, при одинаковой степени охлаждения у канадских индейцев резко падает температура кожи, но уровень обмена веществ меняется незначительно, а у пришлого белого населения наблюдается меньшая степень снижения кожной температуры, но проявляется сильная дрожь т.е. интенсифицируется обмен. |

| тропический | · регион отличается большим количеством тепла и влаги и сглаженностью сезонных колебаний условий местообитания. · значительная контрастность распределения тепла и влаги — массивы влажных лесов нередко соседствуют с засушливыми плато, обширными равнинами и редколесьем. · сосредоточены огромные количества растительной биомассы. · Влажные тропические леса относительно бедны животными, тогда как в саваннах животный разнообразен и включает крупных стадных животных, издавна используемыечеловеком как объект охоты · Почва, воздух и вода содержат большое количество микроорганизмов, яиц гельминтов и цист патогенах простейших. · существование огромного количества промежуточных и окончательных хозяев биогельминтов и переносчиков возбудителей трансмиссивных заболеваний. Преобладающие факторы: жаркий влажный климат и рацион с относительно низким содержаниемживотного белка | В тропической области наблюдается исключительно широкая вариабельность групп населения в расовом, этническом и экономическом отношениях широкий размахизменчивости,например,по соматическим признакам. · удлиненная форма тела, · сниженная мышечная масса · относительное уменьшение массы тела при увеличении длины конечностей · уменьшение окружности грудной клетки · более интенсивное потоотделение за счет повышенного количества потовых желез на 1 см 2 кожи · низкие показатели основного обмена и синтеза жиров, · сниженная концентрация холестерина в крови. |

| зоны умеренного пояса | Антропологическое изучение под угломзрения формирования биологических механизмов адаптации к природным условиям затруднено, так как значительная часть людей проживает в промышленно развитых странах с большой долей городскогонаселения · неравномерное распределение районов, отличающихся по количеству тепла и влаги, типам растительности (от сухих степей и полупустынь до тайги) · богатый животныймир, · температура и влажность воздуха не достигают экстремальных величин, · хорошо выражен сезонный ритм биоклиматических условий | посоматическим показателям, уровню основного обмена занимает промежуточное положение коренными жителями арктического и тропического регионов |

| высокогорный | · низкое атмосферное давление, · сниженное парциальное давление кислорода, · холод, · относительное однообразие пищи. Основной экологический фактор — гипоксия. | Независимо от климатической зоны. расовой и этнической принадлежности наблюдаются: · повышенный уровень основного обмена, · относительное удлинение длинных трубчатых костей скелета · расширение грудной клетки · повышение кислородной емкости крови за счет увеличения количества эритроцитов, содержания гемоглобина и относительной легкости его перехода в оксигемоглобин |

Адаптивные типы человека не только отражают его прошлое, но формируются и в настоящем, а разные типы имеют и разную по длительности историю.

В настоящее время пока еще на фенотипическом уровне идет формирование адаптивного типа человека городской среды, который характеризуется широкой лабильностью психических реакций, обеспечивающих способность переживать состояния постоянного стресса, и рядом морфофизиологических особенностей, оптимальных для жизни в специфических условиях города

Формирование экологических типов человека в значительной степени обеспечило всесветное расселение людей. Меняющаяся среда обитания под действием антропогенных факторов ставит перед популяциями человека новые задачи, решаемые и сегодня за счет не только социальных, но и биологических адаптаций .

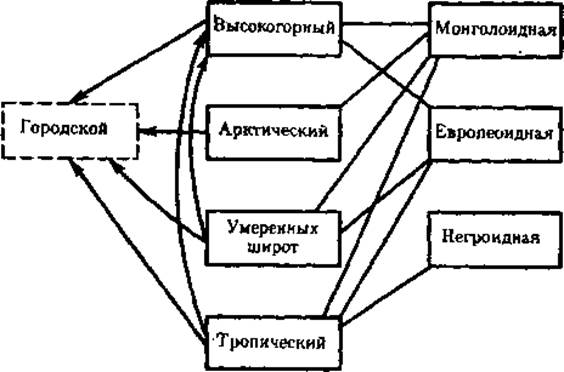

| Адаптивные типы | Большие расы |

|

Человечество возникло я тропической зоне Африки, и следует полагать, что поэтому наиболее древним и исходным для остальных экологических типов человека тропический.

тропический адаптивный тип развивается в результате асинхронного параллелизма в эволюции человека, причем вначале на африканском континенте, потом и в другихобластях.

адаптивный тип формируется на фоне расогенеза и вне зависимости от него.

Экологический тип умеренного пояса сформировался на базе исходного генетического и фенотипического полиморфизма тропического типа при расселений популяций человека в умеренных зонах Евразии и позже—Северной Америки. Он оформился в рамках двух больших рас — европеоидной й монголоидной.

При заселении человеком арктической зоны в Евразии и Северной Америки произошло формирование арктического типа.

Пример: независимо от арктического типа среди индейцев Южной Патагонии и Огненной Земли в приантарктической зоне Южной Америки возникли популяции индейцев, по основному комплексу признаков соответствующие арктическому типу. Это пример параллелизма эволюции человеческих популяций и реализации закона гомологических рядов, а также доказательство вторичности адаптивных типов па-отношению к большим расам человечества.

Формирование горного адаптивного типа иллюстрирует общие закономерности адаптогенеза.

Этот тип развился независимо от расовой и этнической принадлежности популяций — среди европеоидов Альп, Кавказа, Памира и Гималаев, а также в монголоидных популяциям Тибета, Тянь-Шаня и Анд. В связи с тем, что высокогорья заселялись человеком в последнюю очередь, горный экологический тип является по происхождению самым молодым. Несмотря на особенно выраженную расовую и этническую разнородность этого типа, комплекс основных признаков его является монолитным.

В отличие от других типов, вероятно, именно горный проявляется в основном только на фенотипическом уровне и не имеет наследственной природы. Об этом свидетельствует то, что количество эритроцитов в крови и объем грудной клетки людей, переселяющихся в условия высокогорья и обратно, могут меняться на протяжении жизни одного поколения.

Источник

Адаптивные экологические типы человека

Адаптации человека к среде проявляются в основном на социальном уровне, однако человечество на ранних этапах эволюции подвергалось значительному действию биотических и абиотических факторов. В разных климато-географических зонах сформировались разнообразные экологические типы людей.

Адаптации человека к среде проявляются в основном на социальном уровне, однако человечество на ранних этапах эволюции подвергалось непосредственному действию биотических и абиотических экологических факторов в значительно большей степени по сравнению с современной эрой.

Адаптивный тип — это норма биологической реакции на комплекс условий окружающей среды, проявляющаяся в развитии морфофункциональных, биохимических и иммунологических признаков, обеспечивающих оптимальную приспособленность к данным условиям обитания.

В комплексы признаков адаптивных типов из разных географических зон входят общие и специфические элементы.

К первым относят, например, показатели костно-мускульной массы тела, количество иммунных белков сыворотки крови человека. Такие элементы повышают общую сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям среды.

Специфические элементы отличаются разнообразием и тесно связаны с преобладающими условиями в данном месте обитания — гипоксией, жарким или холодным климатом. Именно их сочетание служит основанием к выделению адаптивных типов: арктического, тропического, зоны умеренного климата, высокогорного, пустынь и др.

Арктический адаптивный тип.Условия обитания в Арктике характеризуются постоянно низкими температурами воздуха, скудной растительностью, богатством животного мира и сезонной периодичностью поступления продуктов питания: растительная пища доступна только в короткие летние месяцы, а животная — в периоды нереста рыбы, гнездования птиц, размножения оленей и морского зверя.

Продукты питания богаты витаминами, белками, жирами и микроэлементами, но бедны углеводами растительного происхождения. Воздух и почва в Заполярье содержат очень мало микроорганизмов.

Низкие температуры препятствуют сохранению цист патогенных простейших, яиц и личинок гельминтов. Из перечисленных факторов наибольшее влияние на формирование комплекса признаков арктического адаптивного типа оказали, по-видимому, холодный климат и преимущественно животная пища.

Арктическому комплексу признаков свойственны относительно сильное развитее костно-мускульного компонента тела, большие размеры грудной клетки, высокий уровень гемоглобина, относительно большое пространство, занимаемое костным мозгом, повышенное содержание минеральных веществ в костях, высокое содержание в крови белков, холестерина, повышенная способность окислять жиры.

В целом арктический тип характеризуется усиленным энергетическим обменом, который отличается стабильностью показателей в условиях переохлаждения.

Имеют свои особенности и механизмы терморегуляции. Так, при одинаковой степени охлаждения у канадских индейцев резко падает температура кожи, но уровень обмена веществ меняется незначительно, а у пришлого белого населения наблюдается меньшая степень снижения кожной температуры, но появляется сильная дрожь, т.е. интенсифицируется обмен.

Тропический адаптивный тип.Этот регион отличается в целом большим количеством тепла и влаги и сглаженностью сезонных колебаний условий обитания. Вместе с тем благодаря особенностям рельефа наблюдается значительная контрастность распределения тепла и влаги — массивы влажных лесов нередко соседствуют с засушливыми плато, обширными равнинами и редколесьем.

В экваториальной и субэкваториальной областях сосредоточены огромные количества растительной биомассы. Влажные тропические леса относительно бедны животными, тогда как в саваннах животный мир разнообразен и включает крупных стадных животных, издавна используемых человеком как объект охоты.

Почва, воздух и вода содержат большое количество микроорганизмов, яиц гельминтов и цист патогенных простейших. Богатство и разнообразие животного мира обеспечивает существование огромного количества промежуточных и окончательных хозяев биогельминтов и переносчиков возбудителей трансмиссивных заболевании.

К преобладающим экологическим факторам, под влиянием которых формировался комплекс признаков тропического адаптивного типа, относят жаркий влажный климат и рацион с относительно низким содержанием животного белка. В тропической области наблюдается исключительно широкая вариабельность групп населения в расовом этническом и экономическом отношениях. Это проявляется в поразительном размахе изменчивости, например по соматическим признакам.

Тем не менее, преобладающие экологические факторы, особенно климатический, способствовали образованию определенного комплекса морфофизиологических признаков обитателей тропиков и субтропиков.

К характерным признакам тропического типа относят удлиненную форму тела, сниженную мышечную массу, относительное уменьшение массы тела при увеличении длины конечностей, уменьшение окружности грудной клетки, более интенсивное потоотделение за счет повышенного количества потовых желез на 1 см: кожи, низкие показатели основного обмена и синтеза жиров, сниженную концентрацию холестерина в крови.

Адаптивный тип умеренного пояса.По соматическим показателям, уровню основного обмена население умеренного пояса занимает промежуточное положение между коренными жителями арктического и тропического регионов.

Это соответствует условиям биогеографической среды в зоне умеренного климата. Для нее характерны неравномерное распределение районов, отличающихся по количеству тепла и влаги, типу растительности (от сухих степей и полупустынь до тайги), богатству животного мира. Вместе с тем температура и влажность воздуха здесь не достигают экстремальных величин, хорошо выражен сезонный ритм биоклиматических условий.

Горный адаптивный тип.Условия высокогорья для человека во многих отношениях экстремальны. Их характеризуют низкое атмосферное давление, сниженное парциальное давление кислорода, холод, относительное однообразие пищи. Основным экологическим фактором формирования горного адаптивного типа явилась, по-видимому, гипоксия.

У жителей высокогорья независимо от климатической зоны, расовой и этнической принадлежности наблюдаются повышенный уровень основного обмена, относительное удлинение трубчатых костей скелета, расширение грудной клетки, повышение кислородной емкости крови за счёт увеличения количества эритроцитов, содержание гемоглобина и относительной легкости его перехода в оксигемоглобин.

Происхождение адаптивных типов.Человечество возникло в тропической зоне Африки, наиболее древним и исходным для остальных экологических типов человека является тропический тип.

Об этом свидетельствует наибольший полиморфизм морфофункциональных признаков человека в рамках этого типа на территории Центральной и Северо-Восточной Африки.

Об этом свидетельствует и то, что именно в тропической Африке в непосредственной близости друг от друга, т.е. под действием сходных экологических факторов, обитают наиболее низкорослые и наиболее высокорослые племена, например пигмеи, готтентоты и бушмены, с одной стороны, и массаи — с другой.

Пределы изменчивости африканских популяций, например, по росту и массе тела таковы, что в них укладываются все известные на Земле человеческие популяции. Основные же черты тропического типа в Африке, отмеченные выше, остаются неизменными.

Они же характеризуют монголоидные популяции Индокитая, Малайского архипелага и некоторые группы индейских племен зоны влажных тропических лесов Центральной и Южной Америки.

Это указывает на то, что тропический адаптивный тип развивается в результате асинхронного параллелизма в эволюции человека, причем вначале на африканском континенте, а потом и в других областях.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник