Литосфера. Строение литосферы. Факторы рельефообразования

Содержание:

Внутреннее строение Земли

Эксперты – геологи допускают, что для внутреннего строения нашей планеты характерны следующие слои:

- Литосфера (земная кора) – твердая оболочка земного шара.

- Мантия – расположена между земной корой и ядром. Верхняя часть мантии находится в твердом состоянии, и является составляющей литосферы. Имеет также жидкий слой – астеносферу, участвующую в перемещении частей земной коры. Занимает 80% объема Земли.

- Ядро – металлический центр Земли. Для него характерно двухслойность: внешняя часть – жидкая, внутренняя – твердая. Основой ядра являются железо и никель, которые формируют магнитное поле для защиты от радиации Солнца.

Строение литосферы

Термин «литосфера» был введен американским геологом Дж. Бареллом и свое происхождение берет от греческого слова «литос» — камень. Литосфера включает в себя земную кору и твердую часть мантии, соприкасающейся с астеносферой.

Земная кора – верхний слой литосферы, включающая в себя почти все элементы периодической таблицы Менделеева.

Толщина и строение земной коры под океанами и континентами различаются. Глубина континентальной коры составляет 40-70 км, океаническая тоньше — показатель редко доходит до 15 км, поэтому континентальная как бы находится над уровнем моря.

Континентальная кора – трехслойна. Верхний слой представлен осадочными породами, 2-ой — гранитом либо гнейсами, 3-ий состоит из базальта и остальных метаморфических пород. У океанической коры средний слой отсутствует. Возрастные показатели большей части пород материковой коры указывают на ее «преклонный» возраст относительно океанической коры.

В основе земной коры лежат горные породы и ископаемые. Горные породы представляют собой естественные соединения множества минералов. Выделяют 3 вида горных пород:

- Магматические. Образуются путем кристаллизации магмы под высокой температурой и давлением:

- глубинные( интрузивные) – затвердение происходит в толще коры (гранит)

- излившиеся (эффузивные) – затвердение происходит вследствие извержения магмы на поверхность (базальт)

- Осадочные. Образуются путем скопления осадков на земной поверхности. Физико-химические изменения ранее образованных пород дает начальный материал осадочным породам:

- обломочные — образуются из пород, которые подверглись механическому воздействию, перемещению и отложению;

- химические – формируются из веществ с хорошей растворимостью, в основном соли;

- органические – появляются путем разложения живых организмов;

- Метаморфические — являются следствием изменения других горных пород под действием температуры и давления на глубине.

В недрах земли расположено скопление минералов и горных пород – полезные ископаемые. На поверхности или в земных недрах полезные ископаемые находятся в 3 физических состояниях: жидкие (нефть, мин. воды), твердые (руды, металлы), газообразные (природный газ). В зависимости от составляющих компонентов полезные ископаемые различают: горючие (газ, уголь), металлические (свинец, медь) и неметаллические( известняк, глина).

Исчерпаемый предел некоторых видов полезных ископаемых требует рационального использования в нуждах человечества.

Литосферные плиты и их движение

Литосфера состоит из массивных блоков – литосферных плит, движение которых видоизменяет очертания суши и океанов. Впервые предположение о перемещении частей земной коры выдвинул в начале XX века Альфред Вегенер. Исследования ученого указывали на возможность дрейфа материков, но как это происходит, ученому не удалось объяснить. В начале 40 –х годов было доказано, что изменение земной поверхности напрямую связано с движением литосферных плит.

Литосферные плиты в движении расходятся или двигаются навстречу друг другу. В местах столкновения материковых плит горные породы собираются в складки и формируются горные хребты. Так возникла горная система Гималаи. Если произошло сближение материковой и океанической плит, то вторая опускается под первую. Тяжелая, материковая плита возвышается с образованными по краям складками. Вблизи берега появляются подводные желоба. На границах, где расходятся литосферные плиты, образуются зоны растяжения. Эти участки характерны для тонкой коры дна океана, где возникают разрывы и трещины. Чаще в зонах растяжения расположены срединно-океанические хребты, для которых свойственны извержения. Через расколы на поверхность изливается вещество магмы, и образуются новые участки коры. Зоны растяжения существуют и на материках. На суше их называют рифтовыми разломами.

Земная поверхность представлена не только подвижными участками (сейсмические пояса), которые являются зонами повышенной сейсмичности и вулканизма. Существуют стабильные участки – платформы. Они расположены посередине тектонических плит, поэтому процессы на границах не оказывают влияние на них. На платформах находятся равнины.

Процессы, связанные с движениями литосферных плит, напрямую влияют на внешний облик земной поверхности.

Рельеф. Движущие силы рельефообразования

Рельеф – эта форма постоянно меняющейся поверхности Земли или совокупность неровностей Земли, различного происхождения, размера и возраста.

Трансформация земного рельефа происходит под влиянием внешних и внутренних сил. Они взаимосвязаны между собой. Эндогенные (внутренние) процессы образуют неровности поверхности, а экзогенные (внешние) путем разрушения выравнивают рельеф.

Внутренние процессы рельефообразования

Основной источник энергии эндогенных процессов – это энергия в недрах Земли. Наибольшее влияние среди эндогенных сил на рельефообразование оказывают:

- тектонические движения;

- землетрясения;

- вулканизм.

Тектонические движения – движение коры Земли под влиянием сил мантии.

Землетрясения – подземные толчки, приводящие к колебанию поверхности Земли. Ежедневно возникают в разных уголках планеты. Чаще всего на океанском дне и сейсмических поясах.

В зависимости от причин возникновения толчков, землетрясения бывают:

- Тектонические землетрясения. Тектонические плиты постоянно находятся в движении. Сталкиваясь друг с другом, они порождают землетрясения. Даже минимальная энергия, освобождаемая при сдвиге горных пород, деформирует земную поверхность и несет разрушения.

- Техногенные землетрясения возникают путем губительного воздействия человечества на планету. Объекты добычи ископаемых, шахты и карьеры, большие искусственные водоемы – зоны повышенного количества земных толчков.

- Вулканические землетрясения происходят под давлением лавных потоков на поверхность Земли. Амплитуда толчков небольшая, но длительность явления достигает 2 недель. Часто предшествует извержению.

- Обвальные землетрясения образуются путем размывания подземными водами земной тверди и последующим появлением земляных пустот. Для этих землетрясений характерны оползни и обвалы.

- Искусственные землетрясения также связаны с деятельностью человека. Например, запуск спутника или испытание ядерного оружия могут спровоцировать подземные толчки.

- Подводные землетрясения. Смещение плит в водах Мирового океана провоцирует сдвиг океанической коры, отягощенный возникновением гигантских волн- цунами.

Место столкновение плит и непосредственный центр землетрясения называется его очагом ( гипоцентром). Место над очагом на поверхности земли – эпицентр. Именно в этом районе и происходят самые сильные разрушения.

Точно предугадать начало и место землетрясений невозможно. Сейсмология — наука, изучающая очаги землетрясений, ставит перед собой задачу примерного выяснения района и силы природного явления. Все данные регистрируются специальными приборами – сейсмографами. Мощность землетрясений определяют по 10 – бальной шкале Рихтера. За расчет единицы берется амплитуда колебательных волн. Чем больше ее показатель, тем сильнее будут толчки.

Вулканизм – природное явление, связанное с перемещением жидкой магмы к земной поверхности и излитием в виде лавы. Магма (расплавленное вещество) отличается от лавы тем, что содержит летучие вещества, которые на поверхности уходят в атмосферу. Извергаемые вещества формируют конусообразную гору – вулкан. Они могут быть действующими, потухшими и уснувшими, а также наземными и подводными. Расположены вулканы в основном в сейсмических зонах:

- Тихоокеанский сейсмический пояс окольцовывает Тихий океан.

- Средиземноморский сейсмический пояс имеет много потухших вулканов — в горах Кавказа.

- Атлантический пояс представлен наземными и действующими подводными вулканами.

Внешние процессы рельефообразования

Основной источник энергии экзогенных процессов – это энергия на поверхности от солнечных лучей. Наибольшее влияние среди эндогенных сил на рельефообразование оказывают:

- выветривание;

- деятельность вод;

- деятельность ветра;

- деятельность ледников.

Главным внешним процессом является выветривание — процесс разрушения горных пород. Влияет на рыхлость пород и подготавливает их к перемещению.

Деятельность вод. Движение вод преобразуют рельеф до неузнаваемости. Они способны прорезать долины, каньоны и ущелья. Формируют овражно-балочный вид рельефа.

Изменяется рельеф и путем переноса большого количества песчаных частиц. Появление барханов и песчаных холмов заслуга деятельности ветра.

Деятельность ледников разнообразна: от сглаживания скал до образования водных холмов и гряд. Таяние ледников формирует песчаные равнины и ледниковые озера.

Формы поверхности Земли

Основные формы рельефа — равнины и горы.

Равнины — большие пространства со спокойным, плоским или холмистым рельефом и относительно небольшим колебанием относительных высот.

Равнины занимают более половины всей суши. По высоте над уровнем моря выделяют такие типы равнин:

- низинные (>200 м);

- возвышенные (200-500 м);

- нагорные ( 50 млн. лет);

- старые (

Источник

Раздел 3. Прикладная экология

И.Ф. Рассашко, О.В. Ковалева, А.В. Крук

Общая экология

Тексты лекций для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 252 с.

Раздел 3. Прикладная экология

Лекция 16. Литосфера, экология почв

16.1. Земельный фонд планеты, почвенные ресурсы

Верхняя твердая оболочка Земли, постепенно переходящая с глубиной в другие области, составляет литосферу. Она имеет слоистую структуру и включает земную кору и верхнюю мантию. Различают материковую кору (толщина от 35–45 км под равнинами до 70 км в области гор) и океаническую (5–10 км). В строении первой имеются три слоя: верхний осадочный, средний гранитный и нижний базальтовый; в океанической коре гранитный слой отсутствует. Земная кора подвержена постоянным тектоническим движениям. Ниже земной коры находится мантия: верхняя – до глубины около 1000 и нижняя – около 2900 км. Внутреннюю часть Земли составляет ядро планеты: верхнее – до глубины около 5000 и нижнее (субъядро) – до 6371 км от центра земного шара. В ядре, где температура может достигать 5700° С, а давление 350 МПа, предполагают наличие вещества в металлическом (пластично-вязком и твердом) состоянии. Точный характер внутреннего строения Земли до сих пор остается невыясненным.

Жизнедеятельность человека связана главным образом с литосферой, которая является источником минеральных ресурсов. Верхняя часть литосферы – среда для строительства зданий, сооружений, искусственных водоемов и т. д. От литосферы зависят стихийные бедствия: землетрясения, вулканические извержения, сели, оползни. Важную часть литосферы составляет почва. Почва – это поверхностный слой земной коры (точнее коры выветривания), который образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, материнской породы и является самостоятельным природным образованием (В. А. Вронский, 1997). Современный почвенный покров и его наиболее активная оболочка – гумусовый горизонт – является особым природным образованием, возникшим в результате сложнейших и длительных процессов воздействия живых и мертвых организмов на поверхностные горизонты литосферы в различных условиях климата, рельефа местности, земной гравитации и других факторов.

Почва – основной компонент любых наземных экологических систем, в ней протекают разнообразные и многочисленные физические, химические и биологические процессы. Характеризуется плодородием, т. е. способностью обеспечивать растения необходимым количеством питательных элементов, воды и воздуха. Это свойство резко отличает почву от любой горной породы и является наиболее важным в хозяйственной деятельности человека. Плодородие почвы определяется наличием в верхней части почвенного профиля темно-окрашенного гумусового горизонта, обогащенного органическим веществом и элементами питания растений. Толщина почвенного слоя в среднем составляет 18–20 см, в отдельных случаях несколько миллиметров или достигает 2 м. Образование почвы – длительный, многовековой процесс; по подсчетам ученых, для создания слоя почвы толщиной 2–3 см в современных условиях необходимо от 200 до 1000 лет.

Почвенный покров – один из важнейших природных ресурсов, ценнейшее богатство нашей планеты. Это главное средство производства в сельском и лесном хозяйствах и пространственный базис размещения и развития всех отраслей народного хозяйства. Почва обеспечивает воспроизводство всех возобновимых ресурсов растительного и животного мира, она – основа материальных благ человечества. Почва представляет собой ресурс, который при правильном использовании не убавляется, а сохраняется и улучшается путем повышения плодородия. Поэтому правильное использование и охрана земельных ресурсов – первостепенная задача каждого государства. К. Маркс писал: «Даже целое общество, нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе, не суть собственники земли. Они лишь ее владельцы, лишь пользуются ею, и, как добрые отцы семейства, они должны оставить ее улучшенной следующим поколениям».

Процесс формирования почв из горных пород – почвообразование начинается с выветривания, дробления породы и поселения на продуктах выветривания микроорганизмов и растений. Представление о почве как, о самостоятельном природном теле с особыми свойствами было создано в последней четверти 19 в. основателем современного почвоведения В. В. Докучаевым. В дальнейшем учение о почве развили В. Р. Вильямс, К. Д. Глинка, Г. Н. Высоцкий и др. В. Р. Вильямс обосновал ведущую роль растений в процессе почвообразования. Зеленые растения – единственные источники органического вещества, создаваемого в процессе фотосинтеза. Наибольшее количество растительной биомассы создают лесные сообщества, особенно в условиях влажных тропиков, меньше – в условиях тундры, пустынь, в болотистой местности. Почва обогащается органическим веществом в процессе периодического опада или отмирания растений; при содействии животных, бактерий, грибов на поверхности почвы образуется почвенный гумус. Особенно велика роль в процессе почвообразования беспозвоночных и простейших животных. Большая часть их (сапрофаги) потребляет и перерабатывает мертвое органическое вещество, другие (некрофаги) питаются живыми организмами.

В Европе на 1 м 2 почвы приходится до 20 биллионов простейших одноклеточных животных и до 50 млн. червей нематод. Сотнями тысяч исчисляются коловратки, мелкие земляные черви (энхитреиды), клещи, тысячами – насекомые и многоножки, сотнями – дождевые черви, слизни, улитки и другие беспозвоночные животные. Благодаря своей многочисленности почвенные животные в общей массе могут достигать 3,5 т живой массы на 1 га. Здесь они рождаются, питаются, экскретируют, размножаются и умирают. При этом происходит разложение и гумификация растительных остатков, усиливается аэрация почвы и стимулируется деятельность микроорганизмов. За счет постоянного отмирания почвенных животных в почву непрерывно поступают белки, углеводы и прочие органические вещества, которые затем минерализуются микроорганизмами. В почвообразовании принимают участие млекопитающие землерои: кроты, слепыши, цокоры, которые всю жизнь проводят в почве, а также мыши-полевки и другие млекопитающие, использующие почву в качестве убежища. Велико значение в создании почвы микроорганизмов – бактерий, низших грибов, одноклеточных водорослей, вирусов. Азотфиксирующие бактерии способны поглощать молекулярный азот из воздуха и обогащать им почву. Свободноживущие азотфиксирующие бактерии связывают за год несколько десятков килограммов азота на 1 га почвы, клубеньковые бактерии способны за один сезон накопить до 200–300 кг/га азота. Почвенные микроорганизмы принимают участие в синтезе многих витаминов и ростовых веществ, необходимых для растений и животных.

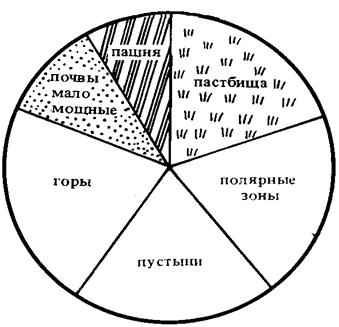

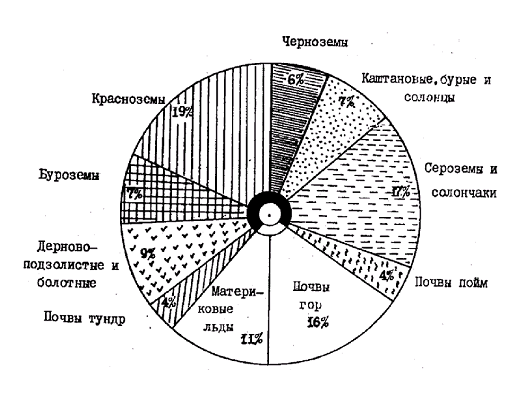

К числу важнейших факторов почвообразования относятся климат, рельеф и хозяйственная деятельность человека. По современным представлениям почва – гигантская экологическая система, оказывающая наряду с Мировым океаном решающее влияние на всю биосферу Земли. Она активно участвует в круговороте веществ и энергии в природе, поддерживает газовый состав атмосферы. Земельный фонд планеты представляет сочетание разнообразных категорий земель. Из общей площади суши земного шара около 20% расположено в слишком холодном климате, 20% – на очень крутых склонах, 10% – покрыты маломощными почвами, около 20% заняты пастбищами, лугами, лесами. Распределение земельных ресурсов на планете и основных типов почв представлено на рисунках 16.1 и 16.2.

Рисунок 16.1 – Распределение земельных ресурсов на планете

(по В. С. Романову, Н. З. Харитоновой, 1986)

Рисунок 16.2 – Распределение основных типов почв на поверхности суши (по В. А. Вронскому, 1997)

Источник