Почва как фактор биологической эволюции

Проблема экологических функций почв представляется как синтез двух важнейших категорий почвенных функций – биогеоценотические (экосистемные) и глобальные (биосферные).

Почвенное звено во взаимоотношении геосфер Земли является одним из центральных, поскольку появляется все больше доказательств исключительного значения почвы в нормальном функционировании поверхностных оболочек Земли.

- 1.Гидросферные функции почв

1). Участие почвы в формировании речного стока и водного баланса.

- В зависимости от фильтрационной и водоудерживающей способности почв изменяется соотношение поверхностного и подземного стоков. Если эти показатели малы, то полный речной сток почти равен атмосферным осадкам и состоит из поверхностных вод, а питание подземными водами слабое. И наоборот.

- В зависимости от генетического типа почв изменяется поверхностный сток (минимум на черноземах, т. к. у них наибольшая водопроницаемость)

- От почвы зависит, какая часть атмосферных осадков поступит с водоразделов реки в виде поверхностного стока, а какая – в виде грунтового, что в значительной степени определяет равномерность питания рек.

2). Трансформация атмосферных осадков в почвенно-грунтовые и грунтовые воды

Грунтовые воды – подземные воды, расположенные ниже почвенной толщи и дренируемые реками.

Почвенно-грунтовые – если зеркало таких вод постоянно или временно располагается в пределах почвенного профиля.

v Изменение химического состава вод при прохождении А.О. через почвенный профиль

v Изменение газового состава А.О., так как окисление органики (расход О2 и выделение СО2) в итоге обогащение растворами карбонатов

v Обогащение А.О. химическими соединениями почв в зависимости от типа почв.

3). Почва как фактор биопродуктивности водоемов.

В результате привноса почвенных соединений водоемы получают большое количество биофильных элементов и гумуса – эвтрофирование.

4). Почвенный защитный барьер акваторий

Почвы благодаря своей огромной активной поверхности в состоянии поглощать многие вредные соединения на пути их миграции в водные экосистемы, а также снижать избыточное количество биофильных элементов.

НО! Возможности сорбционной функции почв не беспредельны – они снижаются возросшими антропогенными «нагрузками».

- 2.Атмосферные свойства почв

1) Почва как фактор формирования и эволюции газового состава атмосферы

v Опосредованное влияние – функционирование наземных биоценозов (которые контролируют многие параметры атмосферы – содержание О2, СО2, микрогазов и др.) зависит от свойств почв.

v Прямое – газообмен между почвой и воздушной оболочкой (В. И. Вернадский говорил: «газы биосферы те же, которые создаются при газовом обмене живых организмов»).

2) Почва – регулятор газового состава современной атмосферы

Существенное воздействие почвы на газовый состав атмосферы обусловлено также сильным различием их газовой фазы. Хотя почвенный воздух и отличается по составу в десятки и сотни раз от атмосферного; происходит высокоскоростной взаимообмен с ним.

3) Почва – источник и приемник твердого вещества и микроорганизмов атмосферы

Двустороннее движение твердого вещества и микроорганизмов в системе почва – атмосфера (они попадают в воздушную оболочку с почвенной поверхности, а спустя некоторое время вновь возвращаются на нее, переместившись на большое расстояние) обусловлено потоками воздушных масс значительной силы, способных отрывать мелкозем.

4) Влияние почвы на энергетический обмен и влагооборот атмосферы

Воздействие почвы на тепловой режим атмосферы определяется поглощением и отражением почвенной солнечной радиации (динамика тепла и влаги в нижних слоях атмосферы).

Почва способствует увеличению общего количества водяного пара, поступающего в атмосферу и, посредством местного круговорота, выравнивает процесс водообеспечения ландшафтов.

3. Литосферные функции почв

1) Почва – защитный слой и фактор развития литосферы

Почвенно-растительный чехол защищает поверхность литосферы от мощного фронтального эрозионного воздействия текучих вод (в его отсутствие произошло бы). Почва уравновешивает процессы развития литосферы (эндо- и экзогенные факторы ее эволюции, внутренние и внешние источники энергии литосферы).

2) Биохимическое преобразование приповерхностной части литосферы

v Косвенная роль – без почвы (а она основная среда обитания организмов суши) активное биохимическое изменение литосферы было бы невозможно

v Непосредственное участие – почва – поставщик органических кислот, которые разлагают первичные минералы; продукты жизнедеятельности м/о мобилизуют химические элементы, законсервированные в кристаллических решетках (пример: микробиологическая деструкция минералов на ранних стадиях почвообразования).

3) Почва – источник вещества для формирования пород и полезных ископаемых

Исходное накопление органогенного материала на поверхности Земли и последующая его трансформация в более глубоких слоях приводит к образованию органогенных полезных ископаемых – торфов, углей, нефти находящихся в тесной связи с почвообразованием и выветриванием находится формирование минеральных полезных ископаемых.

4) Передача аккумулятивной солнечной энергии и вещества атмосферы в недра Земли.

Почва участвует в передаче вещества атмосферы в недра Земли (в процессе почвообразования происходит поглощение газов, которые в составе почвенных соединений поступают в осадочные породы).

- 4.Общебиосферные функции почв

- Почва как среда обитания для организмов суши

v Биомасса живого вещества много больше биомассы океана

v Почвенная среда обитания – аккумулятор и источник вещества и энергии для организмов суши

2) Роль почвенного покрова в дифференциации географической оболочки и биосферы

v Характер почвенного покрова определяет обособление зон, хотя основной фактор формирования географических зон

3) Почва – связующее звено биологического и геологического круговоротов

Биокруговорот направлен на аккумуляцию и удержание элементов на водоразделах, а в геологическом круговороте доминирует одно направление потока вещества – снос на плакорах и накопление в акваториях.

При нарушении почвенного покрова биокруговорот ослабляется, а геологический круговорот усиливается.

4) Почва как фактор биологической эволюции

v Почва – промежуточная среда (м/д водной и воздушной) через которую возможен постепенный переход от водного образа жизни к наземному без резкого изменения организации живого.

Функции почвы в наземных экосистемах

v Источник элементов питания

v Механическая опора растений

v Жизненное пространство, жилище и убежище

v Депо семян и других зачатков

v Почвенный мелкозем сорбирует м/о (больше те почвы, у которых более тяжелый мех. состав и более высокое содержание гумуса)

v Функция стимулятора и ингибитора биохимических и других процессов (поступающие в почву разнообразные продукты метаболизма растений, м/о и животных могут стимулировать или угнетать жизнедеятельность живых организмов).

Информационные функции почв

v Память биогеоценоза (ландшафта)

Почва является отражением изменения окружающей среды, так как она полностью зависит от условий среды

v Функция сигнала для сезонных и других биологических процессов

Параметры почвы – тепловой, водный, пищевой, солевой режимы – изменяются периодически. Определяет «включение» различных процессов.

Санитарная функция (переработка ежегодно попадающих отходов жизнедеятельности организмов, растительного опада, посмертных останков животных).

Источник

31. Функция почвы как фактора биологической эволюции.

К настоящему времени накоплены достаточно обширные сведе¬ния, свидетельствующие об огромном значении почвы в биологической эволюции биосферы. 1. Почвенная оболочка по главнейшим экологическим особенностям может рассмат¬риваться как среда промежуточная (между водной и воздушной), через которую возможен постепенный переход от водного образа жизни к наземному без резкого изменения организации живого. 2. Другой особенностью почвенной среды, способствовавшей пере¬ходу водных организмов к обитанию в почве, явилось обилие здесь органического вещества, что, по-видимому, оказалось основной пред-посылкой для поселения в ней многих обитателей бентоса. 3. Важным звеном в переходе к наземному обитанию оказалась почва и для различных групп червей, где выделяются земляные (дождевые) черви. В качестве примера можно указать на Enhytracidae, численность которых на 1 м2 выражается нередко тысячами и десятками тысяч. 4. Переход от водного к наземному образу жизни через почву отмечен также среди ракообразных, характерной средой которых является море. 5. В процессе освоения суши почва выполняла важную роль переход¬ной среды не только по отношению к беспозвоночным, но и многим позвоночным животным. Известны случаи зарывания в почву некото¬рых рыб. Частая встречаемость при раскопках послужила причиной того, что эта рыба получила название «земляной». 6. В почве также проводят сухой период и двудышащие, зарывшись в высыхающий ил или в землю. Из земноводных после нереста зары-ваются в землю и зимуют в ней тритоны; проводят сухой период года в земле и жабы. 7. У рептилий эмбриональный период связан с почвой — в ней осу-ществляется развитие их яиц. Таким образом, буферность и внутрипрофильное экологическое разнообразие почвы благоприятствуют успешному осуществлению ею функции хранителя ряда древних форм, которая по-настоящему еще не изучена и не оценена, хотя и имеются факты, свидетельствующие о ее проявлении.

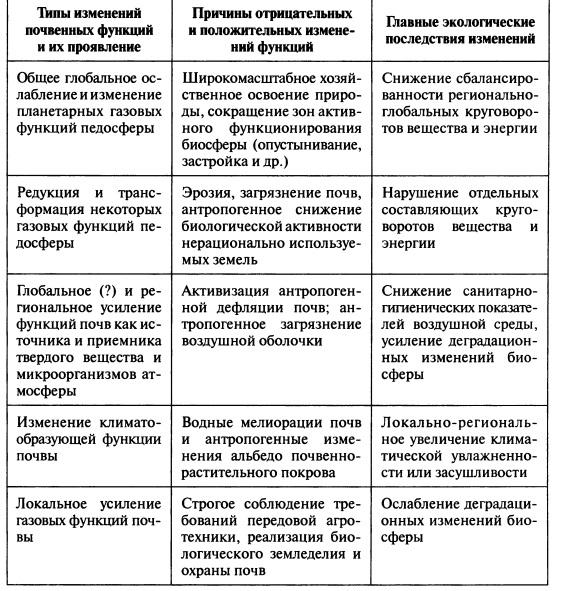

32. Основные тенденции антропогенных изменений общебиосферных функций почвенной оболочки.

Основные антропогенные изменения атмосферных функций почвы

33. Социальные функции почв: экономические, санитарные, этносферные.

Экономические функции— определение продуктивности с/х культур.

— содействует очищению воздуха, разбурению многих вредных веществ

— является барьером для болезнетворных микроорганизмов, вирусов и других переносчиков инфекционных заболеваний Почва является средой жизни многих низших животных и микроорганизмов, оказывающих болезнетворное воздействие на человека. А так же может быть благоприятной средой не только для непосредственных возбудителей болезней, но и для животных — носителей инфекционных заболеваний, поэтому распространение некоторых инфекционных заболеваний тяготеет к площади распространения определенных почв. На состояние здорового человека может оказывать сильное воздействие химический состав почв. Иногда недостаток (или избыток) отдельных химических элементов в почве столь велик, что это сказывается на здоровье населения. Известны многие случаи заболеваний, обусловленных недостатком железа, кальция, йода, фтора. Особенно остро отражается на здоровье населения недостаток химических элементов, которые входят в состав биологических активных веществ, регуляторов жизненных процессов — витаминов. ферментов, гормонов. Подобные болезни получили название эндемических (местных). Районы, в которых под влиянием местных геохимических особенностей обнаруживаются отклонения среди растений и животных, а также эндемические заболевания.

Этносферные- категория атмосферных функций почвы, существенно определяхщих этногенезис жизнь этносферы. Среди таких функций можно назвать:

-роль почвы как одного из важных факторов существования и динамики этносферы;

-участие ее в формировании полезных ископаемых и энергетических ресурсов, используемых этносами Земли;

-почва как место для строительства промышленных и дорожных

-сохранение почвой информации о развитии природной среды и этносов и др.

Источник

Роль педосферы в дифференциации географической оболочки и биосферы

Природные зоны — основная единица почвенно-географического районирования земного шара. Вклад почвенного покрова в зональную дифференциацию географической оболочки по форме может быть различен.

1) В ряде случаев от характера почвенного покрова зависит выделение подзоны. Зональные подразделения лесной территории ET РФ предусматривает разграничение таежно-лесной зоны на северную, среднюю и южную тайгу. (Ливеровский, 1974; Добровольский, Урусевская, 1984; и др.). Здесь отчетливо доминируют почвы подзолистого ряда, которые, как правило, оказываются малоблагоприятным субстратом для требовательных широколиственных пород (Карпачевский, 1981). Поэтому, несмотря на благоприятные климатические показатели восточноевропейских районов, широколиственные породы здесь встречаются далеко не всегда, что и дает основание многим природоведам рассматривать здесь всю лесную территорию в качестве таежной зоны.

2) Роль почвенного покрова в функционировании природных зон как узловых составляющих географической оболочки, проявляется в выравнивании амплитуды текущих, повторяющихся изменений компонентов природных зон. Например, наличие необходимых почвенных влагозапасов — первостепенное условие сохранения растительного покрова и связанных с ними зооценозов в их сложившемся составе.

3) Влияние почвенного покрова на эволюцию природных зон.

Анализ истории таежно-лесной зоны показал, что различные ее крупные регионы во времени изменялись в связи с региональными особенностями эволюции почвенного покрова.

Таким образом, охарактеризованные выше положения свидетельствуют о значительной роли почвенного покрова в жизни природных зон — их пространственной изменчивости, функционировании и эволюции.

Почва — связующее звено МБКВ и БГКВ

Одно из главных различий биологического и геологического круговоротов заключается прежде всего в темпах и сроках завершения их полного цикла. Геологический круговорот протекает несопоставимо более медленно, чем биологический. Поэтому за относительно короткие сроки, измеряемые годами, десятилетиями, столетиями, на отдельных отрезках геологического круговорота доминирует одно направление потока вещества — снос на плакорах и накопление в акваториях. Биологический же круговорот за те же сроки может обеспечивать полный цикл (от создания биомассы до ее разрушения).

Общая накопительная направленность биологического круговорота была бы невозможна без почвы, которая оказывается мощным аккумулятивным и сорбционным барьером на пути мобильных соединений, образующихся после разложения органического опада. Особую роль здесь играют гумус, органо-минеральные комплексы и вторичные минералы почвы.

В степной зоне Русской равнины в доисторическое время вовлечение биофилов в биологический круговорот в 50 раз превышало их поступление в геологический. В настоящее время поступление N, Р, Са, S, Mg в биологический круговорот лишь в 2—10 раз выше их выноса поверхностным стоком.

Т.о., почвенный покров — важный регулятор взаимодействия биологического и геологического круговоротов, и, следовательно, при нарушении почвенной оболочки Земли неизбежно возникают глубокие изменения в сложившихся геохимических потоках биосферы.

Ненарушенный почвенный покров оказывается также защитным барьером и условием нормального функционирования биосферы в целом. В этом заключается его еще одна весьма важная глобальная экологическая функция.

4. Почва — как фактор биологической эволюции

К настоящему времени накоплены достаточно обширные сведения, свидетельствующие об огромном значении почвы в биологической эволюции биосферы.

1. Почвенная оболочка по главнейшим экологическим особенностям может рассматриваться как среда промежуточная (между водной и воздушной), через которую возможен постепенный переход от водного образа жизни к наземному без резкого изменения организации живого.

2. Другой особенностью почвенной среды, способствовавшей переходу водных организмов к обитанию в почве, явилось обилие здесь органического вещества, что, по-видимому, оказалось основной предпосылкой для поселения в ней многих обитателей бентоса.

3. Важным звеном в переходе к наземному обитанию оказалась почва и для различных групп червей, где выделяются земляные (дождевые) черви. В качестве примера можно указать на Enhytracidae, численность которых на 1 м 2 выражается нередко тысячами и десятками тысяч.

4. Переход от водного к наземному образу жизни через почву отмечен также среди ракообразных, характерной средой которых является море.

5. В процессе освоения суши почва выполняла важную роль переходной среды не только по отношению к беспозвоночным, но и многим позвоночным животным. Известны случаи зарывания в почву некоторых рыб. Частая встречаемость при раскопках послужила причиной того, что эта рыба получила название «земляной».

6. В почве также проводят сухой период и двудышащие, зарывшись в высыхающий ил или в землю. Из земноводных после нереста зарываются в землю и зимуют в ней тритоны; проводят сухой период года в земле и жабы.

7. У рептилий эмбриональный период связан с почвой — в ней осуществляется развитие их яиц.

Таким образом, буферность и внутрипрофильное экологическое разнообразие почвы благоприятствуют успешному осуществлению ею функции хранителя ряда древних форм, которая по-настоящему еще не изучена и не оценена, хотя и имеются факты, свидетельствующие о ее проявлении.

Источник