Раздел lll. МИКРОБИОТА ПОРЧИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Глава 6. ИСТОЧНИКИ МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Естественные среды обитания большей части микроорганизмов – почва и вода. Широкое территориальное распространение микроорганизмов из почвы и с поверхности растений связано с легкостью их переноса по воздуху и по воде. Поверхность и дно пресноводных и соленых водоемов, а также несколько сантиметров верхнего слоя почвы изобилуют микроорганизмами. Меньшее количество микроорганизмов колонизирует поверхность и некоторые внутренние полости животных (например, ЖКТ, верхние отделы дыхательных путей) и растений. В зонах обитания микроорганизмы образуют микроценозы – сообщества со специфическими и часто необычными взаимоотношениями. Каждое микробное сообщество в конкретном ценозе образуют специфичные аутохтонные микроорганизмы (от греч. autos – свой, chthon – страна; буквально чужестранец), обычно в нем встречающиеся.

В сырье и пищевые продукты растительного и животного происхождения микробиота попадает прежде всего из окружающей среды: почвы, воздуха, воды, причем как непосредственно в процессе прямого контакта, так и опосредованно – через корма, инвентарь, технологическое оборудование. На всех стадиях получения пищевых продуктов не следует исключать и человеческий фактор.

Самым «богатым» первоисточником микробиоты является почва. За почвой следует вода открытых водоемов. Атмосферный воздух содержит небольшое число микроорганизмов, но в закрытых помещениях может накапливаться до 2 млн микробных тел в 1 м 3 .

6.1. МИКРОФЛОРА ПОЧВЫ

Почва состоит из минеральных и органических соединений, почвенного раствора и газовой фазы. Почва – продукт жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих процессы ее формирования, самоочищения, круговорота азота, углерода, серы и железа в природе. Микроорганизмы почвы фиксируют азот из воздуха (около 100 млн т ежегодно), образуют гумус почвы и высвобождают питательные вещества для растений, выполняют санитарную функцию почвы.

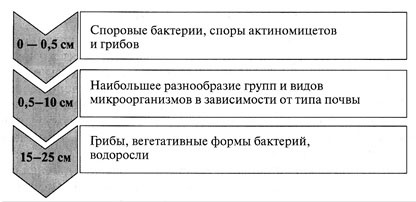

Очаговость распространения микроорганизмов L главная особенность их экологии в почве, позволяющая сохранить виды почвенных микроорганизмов и специфичность группировок по горизонтам почвы (рис. 6.1).

Как продемонстрировано на рис. 6.1, численность микроорганизмов в слое 0–0,5 см в разы превышает их число в нижележащих слоях, что связано с содержанием органических веществ и температурой слоя.

В верхних слоях обитают актиномицеты и аэробы, в нижних – грибы и анаэробы. Общее количество микроорганизмов уменьшается по мере углубления в почву (рис. 6.2).

Рис. 6.1.

Распределение микрофлоры по горизонтам почвы

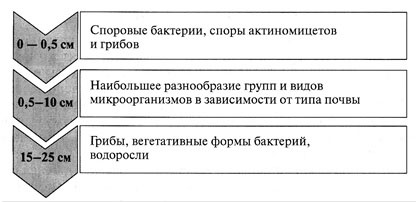

Микрофлора почвы располагается послойно на твердой фазе почвы (рис. 6.3).

Независимо от глубины наиболее густо всегда заселена околокорневая (ризосферная) зона растений (от греч. rhiza – одежда). Качественный состав околокорневой микрофлоры зависит от вида растений, но во всех случаях преобладает грибная флора.

Рис. 6.2.

Распределение различных групп микроорганизмов по горизонтам почвы

Рис. 6.3.

Послойное распределение микроорганизмов в почве

Количество микроорганизмов в околокорневой зоне в тысячи раз превышает микробное число не занятой растениями почвы. Этот факт используется при обезвреживании почвы, обсемененной патогенными бактериями.

Микрофлора почвы включает все известные группы микроорганизмов: споровые и споронеобразующие бактерии, актиномицеты, грибы, спирохеты, архебактерии, простейшие, сине-зеленые водоросли, микоплазмы и вирусы. В 1 г почвы насчитывается до 6 млрд микробных тел. На качественный и количественный состав микрофлоры почвы влияют тип почвы, ее плодородие, влажность, аэрация и физико-химические свойства. На микробиоценоз почвы существенно влияет деятельность человека: обработка почвы, внесение удобрений, мелиорация, загрязнение отходами производств.

Особо опасным в санитарном отношении является загрязнение почвы необезвреженными отходами животноводства (навозом, мочой, отходами боенского производства, трупами животных). Самоочищающая способность почвы ограничена, а методы обеззараживания почвы громоздки и малоэффективны (например, 5 кг хлорной извести на 1 м 2 почвы).

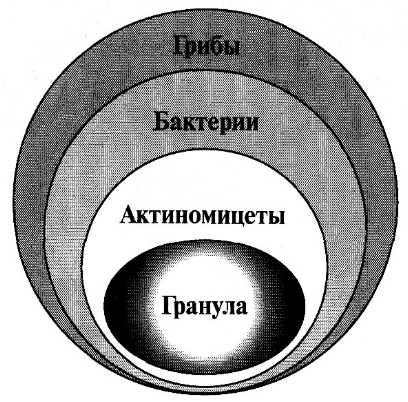

Некоторые патогенные микроорганизмы (табл. 6.1), в зависимости от экологических особенностей, вегетируют в почве, и почва для них является естественным местом обитания (первая группа). Представители второй группы микроорганизмов, в том числе и споронеобразующие, длительно сохраняются в почве определеного физико-химического состава, где при благоприятном температурно-влажностном режиме размножаются. К третьей группе относятся возбудители хламидиозов, риккетсии, вирусы и особо прихотливые бактерии. Они быстро отмирают в почве.

Патогены в почве

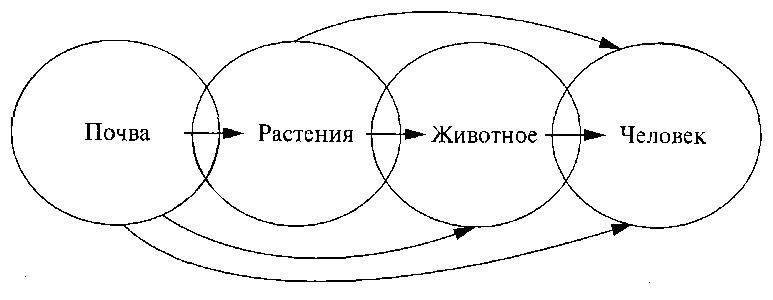

Обеззараживающая способность разных почв неодинакова, а подчас почва может служить благоприятным питательным субстратом для патогенных микроорганизмов. Почва как субстрат, состоящий из твердой фазы и воды, служит естественным местом обитания возбудителей многих заразных болезней: клостридиозов, сибирской язвы, чумы, псевдотуберкулеза, листериоза, лептоспироза, эризипелоида, туберкулеза, мелиоидоза, синегнойной инфекции, дерматомикозов, микотоксикозов, холеры, иерсиниоза, сальмонеллеза. Из почвы напрямую и через растения многие виды микроорганизмов попадают в пищевые продукты как растительного, так и животного происхождения, далее они поступают в организм человека (рис. 6.4). При снижении иммунных свойств животных микробиота тела обсеменяет молоко и мясо.

Рис. 6.4.

Миграция микроорганизмов

Санитарное состояние почвы оценивают по коли-титру, количеству анаэробов, споровых и термофилов, наличию яиц гельминтов и специфических возбудителей инфекций. Для чистой почвы титр кишечной палочки – не более 1 г, умеренно загрязненной – до 50 мг, для сильно загрязненной – 1–2 мг.

Обезвреживание почвы, обсемененной патогенными микроорганизмами, проводят посредством механической обработки и посева растений. Применение химических веществ приводит к утрате почвой плодородия.

6.2. МИКРОЦЕНОЗЫ ВОДОЕМОВ

В различных водоемах, а также в грунтовых водах содержится значительное число микроорганизмов. Степень распространенности микробов в воде зависит от многих условий.

Микроорганизмы обнаружены у берегов Филиппин на глубине 10 462 м. При культивировании этих микробов при температуре 25°С и атмосферном давлении 1 · 10 9 Па они размножались в 1000 раз быстрее, чем при обычных условиях на поверхности Земли.

Одноклеточные зеленые водоросли в фитопланктоне океанов составляют 60% всех органических веществ, образующихся на нашей планете путем фотосинтеза.

Живут микроорганизмы и в горячих источниках. Бактерии способны расти, располагаясь у жерла подводного вулкана, при температуре воды 250–300°С и давлении 2,6 · 10 8 Па (при этом давлении вода в жидком состоянии может находиться до 460°С). Эти бактерии выделены из проб воды, поднятых с глубины 2560 м от поверхности океана.

В небольшом антарктическом озере Дон-Жуан солей содержится в 13 раз больше, чем в морской воде. Вода в этом озере не замерзает при температуре -24°С, из нее выделяют бактерии и дрожжи. В 1 г вод Антарктиды обнаруживается до 100 бактерий.

Преобладающая микрофлора рек, озер, прудов – сапрофиты, т.е. гнилостные микроорганизмы. К ним относятся В. fluorescens, В. aquatile, В. violaceum, P. vulgaris, плесневые грибы и др.

Артезианская вода почти свободна от микроорганизмов.

Характер микрофлоры водоемов. Микроорганизмы различных водоемов представлены постоянной микрофлой их воды (аутохтонная) и микрофлорой, попадающей в них случайно и загрязняющей их (аллохтонная). Аутохтонная микрофлора – совокупность микроорганизмов, постоянно живущих и размножающихся в воде. В состав специфической водной микрофлоры входят Micrococcus candicans и М. roseus, Sarcina litea, Bacterium aquatilis communis, Pseudomonas fluorescens, различные виды Proteus и Leptospira. Среди анаэробов в незагрязненных водоемах выделяют Bacillus cereus, В. mycoides, Chromobacterium violaceum, представителей рода Clostridium.

Попадающая в основном из почвы аллохтонная микрофлора сохраняется в водоемах недолгое время. Поэтому в озерах, прудах, реках больше всего микробов у берегов.

Вода рек загрязняется больше всего отбросами населенных пунктов. Вода озер, особенно прудов и болот, не всегда содержит большое количество микроорганизмов.

В воде обитает больше всего бактерий. За счет транслокации через клеточную стенку бактерий проникают питательные вещества. Бактерии способны потреблять вещества, присутствующие в малых концентрациях и не доступные другим организмам (1–5 мг/л).

Вода загрязняется экскрементами птиц и млекопитающих, бытовыми сточными водами, промышленными сточными водами.

Самоочищающая способность воды намного ниже, чем почв, вследствие этого болезнетворные микробы не только длительно сохраняются, но и размножаются в воде.

В чистой воде преобладают кокки, в загрязненной – бактерии, в том числе споровые, и отмечается отсутствие или малое количество свободного кислорода.

Обеззараживание воды осуществляется следующими методами:

- отстаиванием с применением коагулянтов (сернокислого глинозема, сернокислой закиси Fе) и активного ила;

- аэрацией, хлорированием в аэротенках;

- биологической очисткой на полях орошения;

- термической обработкой;

- воздействием УФИ, a-, b-, g-лучами.

В открытых водоемах обнаруживают возбудителей природно-очаговых инфекций. Это касается неблагополучных по инфекционным болезням территорий, с которыми контактируют больные животные. В донных отложениях прудов и озер нередко обитают возбудители ботулизма, злокачественного отека, эмфизематозного карбункула. Возбудители болезней животных и человека, обитающие в водоемах, могут циркулировать между видами животных посредством пищевых цепей.

Для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, а также для ополаскивания оборудования, инвентаря, тары и т.п. необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую действующим нормативным документам на питьевую воду; вода из скважин также должна соответствовать этим требованиям и подвергаться необходимому контролю в полном объеме.

6.3. МИКРОФЛОРА ВОЗДУХА

Увлекаемые движением приземного слоя воздуха микроорганизмы почвы, растений и воды попадают в атмосферу. Коллоидная система, состоящая из воздуха, капелек жидкости или твердых частиц и включающая различные микроорганизмы, называется аэрозолью. Аэрозоль активно перемещается в горизонтальном и вертикальном направлениях. Чем больше в воздухе аэрозоля, тем больше он содержит микроорганизмов.

Каждая частица пыли или дыма обладает способностью адсорбировать на своей поверхности множество микроорганизмов. Микроорганизмы в воздухе могут находиться в капельной, капельно-ядерной и пылевой фазах бактериального аэрозоля.

Аэрозольные частицы имеют величину 10–2000 нм. В момент чихания формируется до 40 000 капель. Различают капельную и пылевую фазы аэрозоля, а также капельные ядрышки. Деление на фазы зависит от размера частиц, электрического заряда, скорости движения в воздухе.

Капельная фаза представлена мелкими каплями, длительно сохраняющимися в воздухе, но испаряющимися до оседания.

Пылевая фаза представлена крупными, оседающими каплями, в результате образующими частицы, которые могут подниматься вверх движением воздуха.

Капельные ядрышки – это мелкие капельки аэрозоля (до 100 нм). Высыхая, они остаются в воздухе во взвешенном состоянии и образуют устойчивую аэродисперсную систему. В них частично сохраняется влага, поддерживающая жизнеспособность микроорганизмов. Последние в составе капельных ядрышек могут переноситься на значительные расстояния.

Состав микробов воздуха весьма разнообразен, в нем встречаются пигментные микроорганизмы всех групп. Количество микробов в 1 м 3 воздуха колеблется от нескольких клеток до десятков тысяч. В воздухе сельской местности меньше микробов, особенно их мало в воздухе над лесами, горами, морями, местами, покрытыми снегом, и т.д.

Очищению воздуха от микробов способствуют атмосферные осадки, вместе с которыми микроорганизмы оседают на землю и воду. Количество микроорганизмов в воздухе помещений обычно выше, чем в воздухе открытых мест, особенно при их недостаточном вентилировании и несоблюдении санитарных мер.

Контаминация воздуха патогенными микроорганизмами происходит капельным путем при кашле, чихании. Кроме того, микроорганизмы попадают в воздух со слущивающимся эпителием кожных покровов, из кормов и фекалий.

В окружающей больных животных и людей, инфицированных мышевидных грызунов, членистоногих и насекомых пыли могут находиться патогенные микроорганизмы. Из патогенных видов в воздухе закрытых помещений обнаруживали гноеродные кокки, туберкулезные микобактерии, сибиреязвенные споры, возбудителей туляремии, риккетсии, Ку-лихорадки, газовой гангрены и др. Многие заразные болезни животных передаются преимущественно через воздух (оспа овец, грипп, ларинготрахеит кур и др.). Больные при кашле, чихании вместе с каплями слизи или мокроты выбрасывают патогенных бактерий в окружающую среду на расстояние 2–2,5 м и более.

В воздухе всегда содержатся микроорганизмы. При помощи воздуха происходит их распространение. Воздушным путем могут распространяться патогенные микробы, вызывающие болезни растений, животных и человека.

Количество микроорганизмов в 1 м 3 воздуха может достигать: на скотном дворе – до 2 млн м. т.; в жилых помещениях – 20 тыс. м. т.; на улицах городов – 5 тыс. м. т.; в парках – 200 м. т.; в морском воздухе – 1–2 м. т.

В воздухе методом стекол обрастания обнаружено размножение микробов на органическом веществе.

В воздухе животноводческих и производственных помещений всегда обнаруживаются E. coli, стафилококки, грибы, протей; может происходить аэрогенное перезаражение патогенными видами.

Санитарно-гигиеническая характеристика бактериального загрязнения воздуха определяется общим количеством микроорганизмов, содержащихся в 1 м 3 воздуха, наличием отдельных микроорганизмов (стрептококка и стафилококка), которые могут служить биологическим показателем загрязненности воздуха.

Обеззараживание воздуха проводят: фильтрованием; с использованием газов (фенола, молочной кислоты), аэрозолей (формалина), УФ-лучей; посредством удаления воздуха (вентиляции), применения аэроионизаторов.

6.4. МИКРОФЛОРА ТЕЛА ЖИВОТНЫХ

В естественных условиях организм любого животного населен множеством микроорганизмов. Среди них могут быть случайные формы, но для многих видов тело животного является основным или единственным местом обитания. В значительной части микрофлора одинакова у всех млекопитающих в сравниваемых биотопах, но в составе микробиоценоза имеются индивидуальные различия. Аутомикрофлора здорового животного остается постоянной и поддерживается гомеостазом. Ткани и органы, не сообщающиеся с внешней средой, стерильны. Организм и его нормальная микрофлора составляют единую экологическую систему: микрофлора служит своеобразным «экстракорпоральным органом», играющим важную роль в жизнедеятельности животного.

Будучи биологическим фактором защиты, нормальная микрофлора является барьером, после прорыва которого индуцируется включение неспецифических механизмов защиты. Если факторы, действующие прямо и косвенно на колонизационную резистентность и функционирование нормальной микрофлоры, по интенсивности и длительности будут превышать компенсаторные возможности микроорганизма как экосистемы, то неизбежно возникнут микроэкологические нарушения, степень выраженности и длительность которых будут зависеть от дозы и продолжительности воздействия.

Микрофлора кожи. На 1 см 2 участков кожи, покрытых волосами, находится около

1,5 · 10 6 клеток. Некоторые виды клеток приурочены к строго определенным участкам кожи. Обычно на коже преобладают грамположительные бактерии родов Staphylococcus, Micrococcus, Propionibacterium, Corynebacterium, Brevibacterium, Acinetobacter.

На коже постоянно обитают представители рода Staphylococcus (St. epidermidis). Наличие St. aureus нежелательно и может привести к возникновению гноеродных очагов инфекции. Некоторые виды бактерий являются липофильными, т.е. образуют липазы, разрушающие выделения жировых желез. Представляет опасность для хозяина прежде всего St. aureus как условно патогенный вид.

Нарушение нормального сообщества бактерий кожи может иметь неблагоприятные последствия для макроорганизма.

На кожных покровах микроорганизмы подвержены действию бактерицидных факторов сального секрета, повышающих кислотность (соответственно значение pH снижается). В подобных условиях живут преимущественно S. epidermidis, микрококки, сарцины, аэробные и анаэробные дифтероиды. Другие виды (S. aureus, a-гемолитические и негемолитические стрептококки) правильнее рассматривать как транзиторные. Местом заселения кожи микроорганизмами является эпидермис, откуда бактерии проникают в кожные железы и волосяные фолликулы.

Микрофлора желудочно-кишечного тракта. Кишечный тракт животных заселен разнообразными видами микроорганизмов, в основном анаэробных.

Кишечная микрофлора ферментирует целлюлозу, гемицеллюлозы, пектины. В. succinogenes был обнаружен в кишечнике лошадей, коров, баранов, антилоп, крыс, обезьян. К сбраживающим клетчатку кишечным бактериям относятся также Butyrivibrio fibrisolvens и Eubacterium cellulosolvens. В содержимом кишечника теплокровных представлены виды, которые расщепляют белковые вещества.

В составе кишечной микрофлоры разных животных обнаруживаются характерные различия. В кишечнике, рубце жвачных животных и других органах представители нормальной микрофлоры распределены определенным образом. Часть форм приурочена к поверхности клеток, другие находятся на некотором удалении от ткани. Состав прикрепленных форм может изменяться при ослаблении или заболевании хозяина и даже при стрессе. При нервных стрессах, например, за счет активизации протеаз происходит разрушение белка на поверхности глоточного эпителия, что позволяет прикрепляться клеткам условно патогенной бактерии Р. aeruginosa, которые начинают здесь активно размножаться вместо безвредных представителей нормальной микрофлоры. Образовавшаяся популяция P. aeruginosa в дальнейшем может вызвать поражение легких.

Анатомическое строение и условия в рубце почти идеально отвечают требованиям жизнедеятельности микроорганизмов. Количество бактерий в рубцовом содержимом может достигать 1 · 10 12 клеток в 1 г сухого вещества.

Обитающие в рубце микроорганизмы (бактерии, простейшие, дрожжи, актиномицеты и др.) активно участвуют в пищеварении.

В молочный период в рубце телят преобладают лактобациллы и некоторые виды протеолитических бактерий. Полное становление рубцовой микрофлоры завершается при переходе животных на кормление грубыми кормами. У взрослых жвачных видовой состав рубповых бактерий, по мнению некоторых авторов, постоянен, существенным образом не изменяется в зависимости от кормления, времени года и ряда других факторов. Представляют наиболее важное в функциональном отношении значение следующие виды бактерий: Bacteroides succinogenes, Butyrivibrio fibrisolvens, Ruminococcus flavefaciens, R. aibus, Cillobacterium cellulosolvens, Clostridium cellobioparus, Clostridium locheadi и др.

Из рубца выделены В. amylophilus, В. ruminicola и др. В расщеплении крахмала большое участие принимают также определенные виды инфузорий. Основными продуктами брожения являются уксусная, янтарная, муравьиная кислоты, углекислый газ, а в некоторых случаях сероводород.

В содержимом рубца широко представлены бактерии, утилизирующие различные моносахара. Кроме описанных выше, обладающих ферментами, разрушающими полисахариды и дисахариды, в рубце жвачных находится ряд видов бактерий, предпочтительно использующих моносахара, главным образом глюкозу: Lachnospira multiparus, Selenomonas ruminantium, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bidum, Bacteroides coagulans, Lactobacillus fermentum и др.

Дезаминирующими свойствами обладают культуры, относящиеся к видам Selenomonas ruminantium, Megasphaera eisdenii, Bacteroides ruminicola и др.

Тонкий отдел кишечника содержит сравнительно небольшое количество микроорганизмов. В этом отделе кишечника чаще всего находятся устойчивые к действию желчи энтерококки, кишечная палочка, ацидофильные и споровые бактерии, актиномицеты, дрожжи и др.

Толстый отдел кишечника наиболее богат микроорганизмами. В нем постоянно обнаруживаются такие группы, как энтеробактерий, энтерококки, термофилы, ацидофилы, споровые бактерии, актиномицеты, дрожжи, плесени, большое количество гнилостных и некоторых патогенных анаэробов (Cl. sporogenes, Cl. putrificus, Cl. perfringens, Cl. tetani, F. necrophorum). Микрофлору желудочно-кишечного тракта принято делить на облигатную (молочнокислые бактерии, Е. coli, энтерококки, Сl. perfringens, Cl. sporogenes и др.), которая адаптировалась к условиям этой среды и стала ее постоянным обитателем, и факультативную, изменяющуюся в зависимости от вида корма и воды.

Микрофлора органов дыхания. Исследования последних лет показали, что чаще всего из дыхательных путей клинически здоровых животных выделяется сапрофитная микрофлора: S. saprophiticus, бактерии родов Micrococcus, Bacillus, коринеформные бактерии, негемолитические стрептококки, грамотрицательные кокки. Кроме того, выделены патогенные и условно патогенные микроорганизмы: альфа- и бета-гемолитические стрептококки, стафилококки (S. aureus, S. hycus), энтеробактерии (эшерихии, сальмонеллы, протей и др.), пастереллы, Ps. aeruginosa, а в единичных случаях грибы рода Candida.

Сапрофитные микроорганизмы чаше выделялись из дыхательных путей нормально развитых животных, чем слабо развитых. Альвеолы стерильны.

При снижении иммунитета у животных (особенно у молодняка) микрофлора органов дыхания проявляет патогенные свойства.

Мочеполовая система. Почки, мочеточники и мочевой пузырь, как правило, стерильны; в других отделах системы обнаруживают стафилококки, стрептококки; встречается грибная флора. В наружных отделах самцов доминирует Mycobacterium smegmatis.

Во влагалище обитает В. vaginale vulgare, которая действует антагонистически по отношению к другим находящимся здесь микробам. При физиологическом состоянии мочеполовых путей микрофлора обнаруживается только в их наружных отделах (стрептококки, молочнокислые бактерии).

Матка, яичники, семенники не содержат микробов. У здоровой самки плод в матке стерилен до момента начавшихся родов.

При гинекологических заболеваниях нормальная микрофлора изменяется.

Контрольные вопросы и задания

- Опишите микрофлору почвы (распределение, ризосфера растений и ее роль, состав и численность почвенной микрофлоры).

- Охарактеризуйте почву как источник патогенных, условно патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов.

- Дайте определение эпифитной микрофлоры и укажите ее роль в порче кормов, при силосовании.

- Охарактеризуйте микрофлору воды: ее состав, методы санитарно-микробиологической оценки и оббезараживания.

- Охарактеризуйте микрофлору воздуха производственных помещений. Укажите методы санитарно-микробиологической оценки и обеззараживания.

- Назовите и опишите основных представителей микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

- Назовите и опишите основных представителей микрофлоры кожи, органов дыхания и мочеполовой системы.

Источник