Биосфера

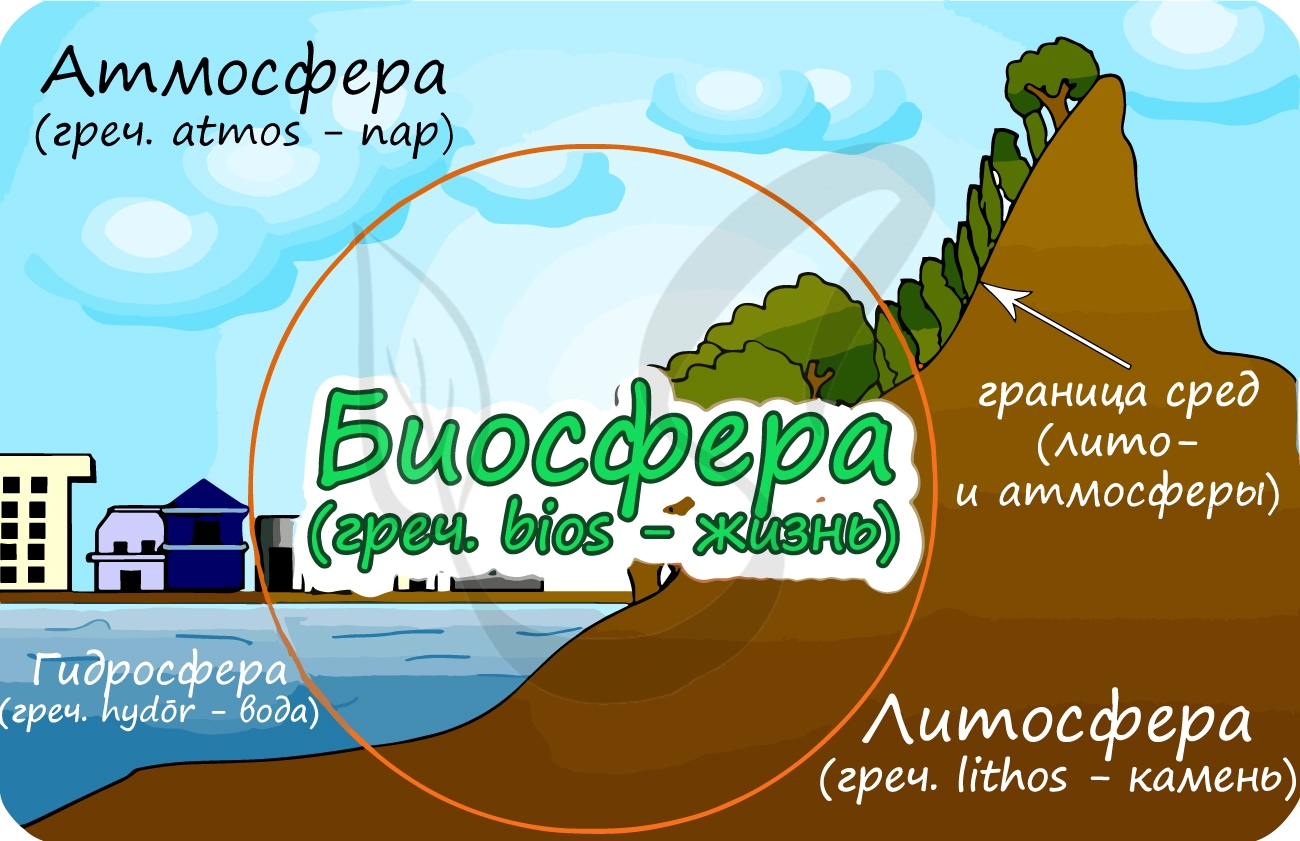

Биосфера (греч. bios — жизнь + sphaira — шар) — наружная оболочка Земли, населенная живыми организмами, составляющими в совокупности живое вещество планеты. Термин «биосфера» предложен австрийским геологом Э. Зюссом, учение о биосфере было создано и развито российским и советским ученым Вернадским Владимиром Ивановичем.

Биосфера — совокупность всех биогеоценозов, это открытая система, структура и свойства которой определяются деятельностью организмов в прошлом и настоящем. Биосферу можно рассматривать как часть лито-, гидро- и атмосферы, заселенную живыми существами.

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

Границы биосферы

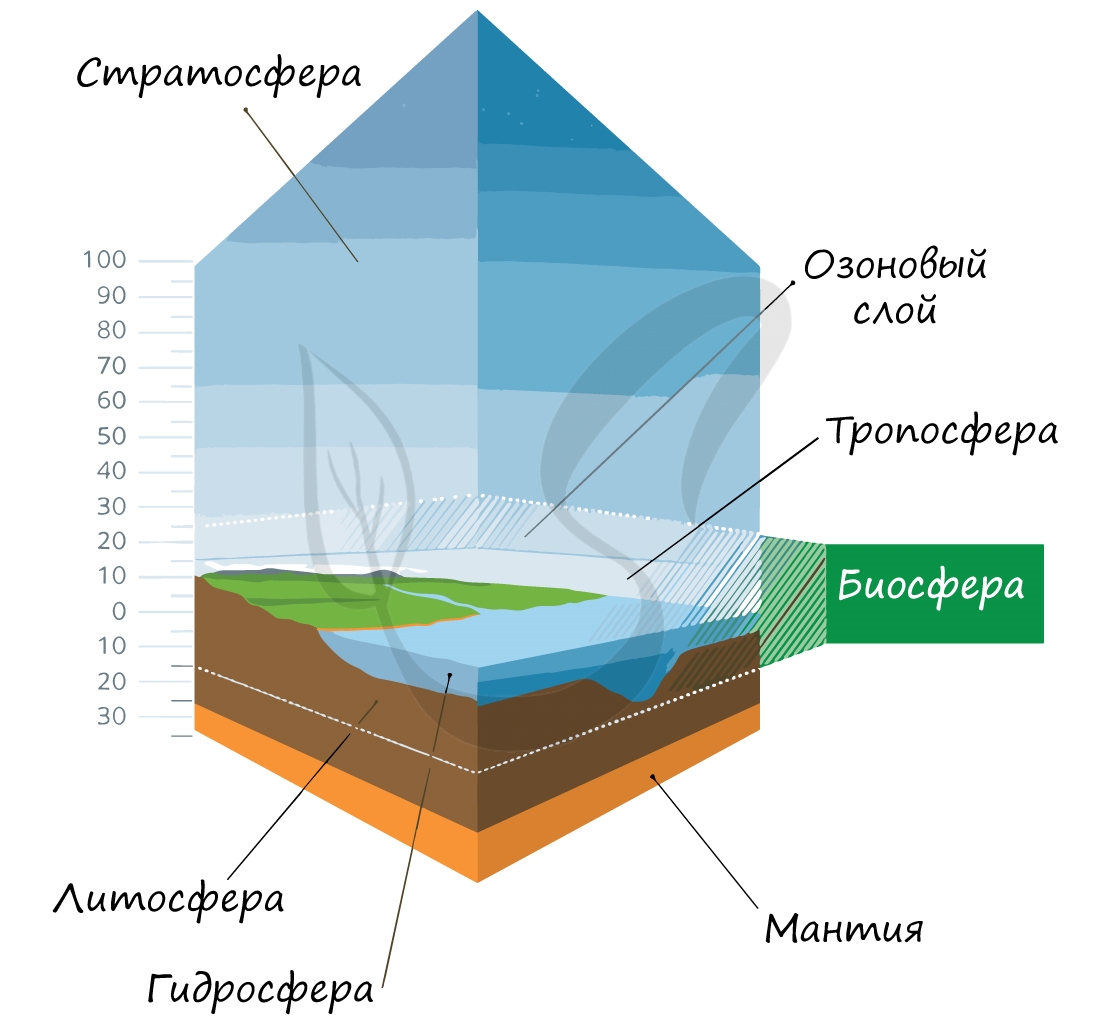

Общая толщина биосферы приблизительно 17 км. Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части — тропосфере, которую сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Выше «озонового экрана» существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое. Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Многокомпонентная сложная система биосферы включает несколько отдельных элементов. Вернадский В.И. создал учение, в соответствии с которым вещество биосферы состоит из:

- Живое вещество

Совокупность всех живых организмов на нашей планете. Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ — важнейший фактор геологических изменений планеты.

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

К биокосному веществу относятся пресная и соленая вода, почва, воздух. Почва является верхним наиболее плодородным слоем литосферы Земли. Почва — уникальный продукт совместной деятельности живых организмов, то есть биологических и геологических процессов, протекающих в живой природе.

Функции живого вещества

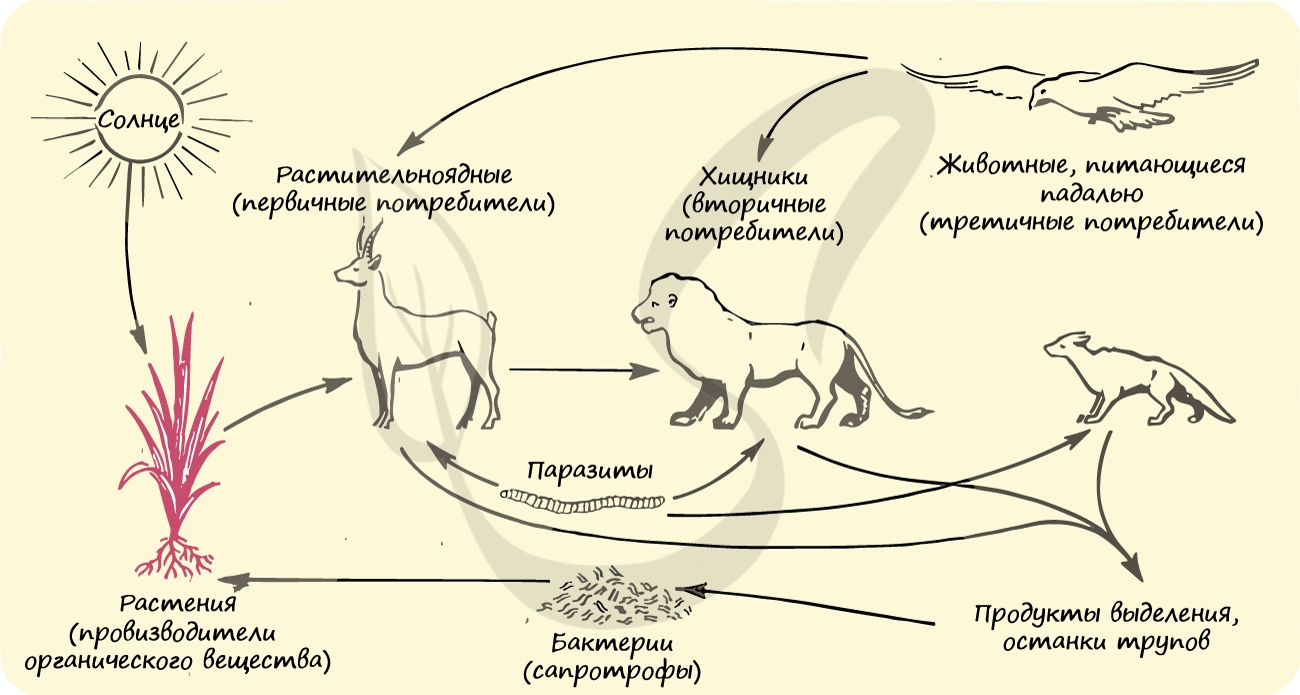

Важнейший компонент биосферы — живое вещество, то есть — живые организмы. Их деятельность приводит к наиболее значительным геологическим изменениям в биосфере, они обеспечивают круговорот веществ — главное условие зарождения новой жизни.

Перечислим важнейшие функции живого вещества:

- Энергетическая

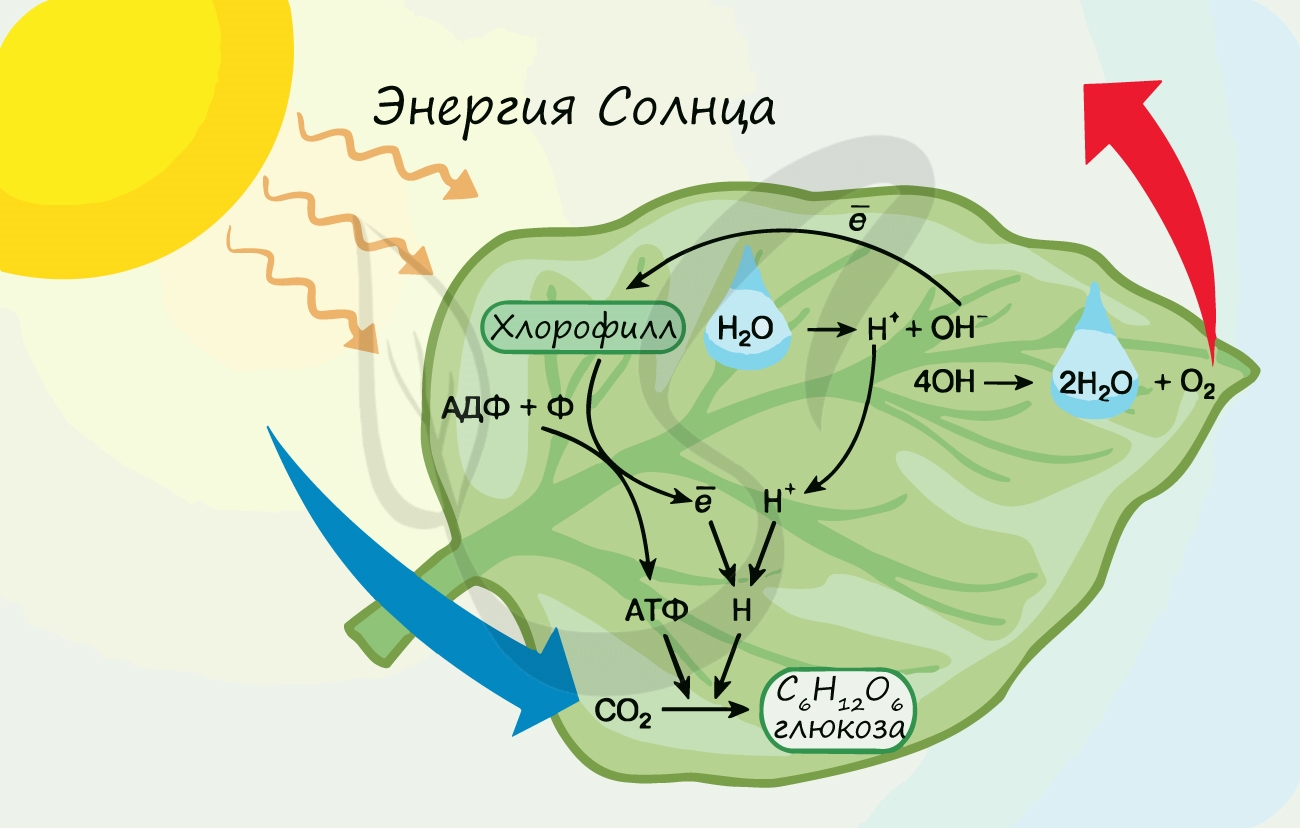

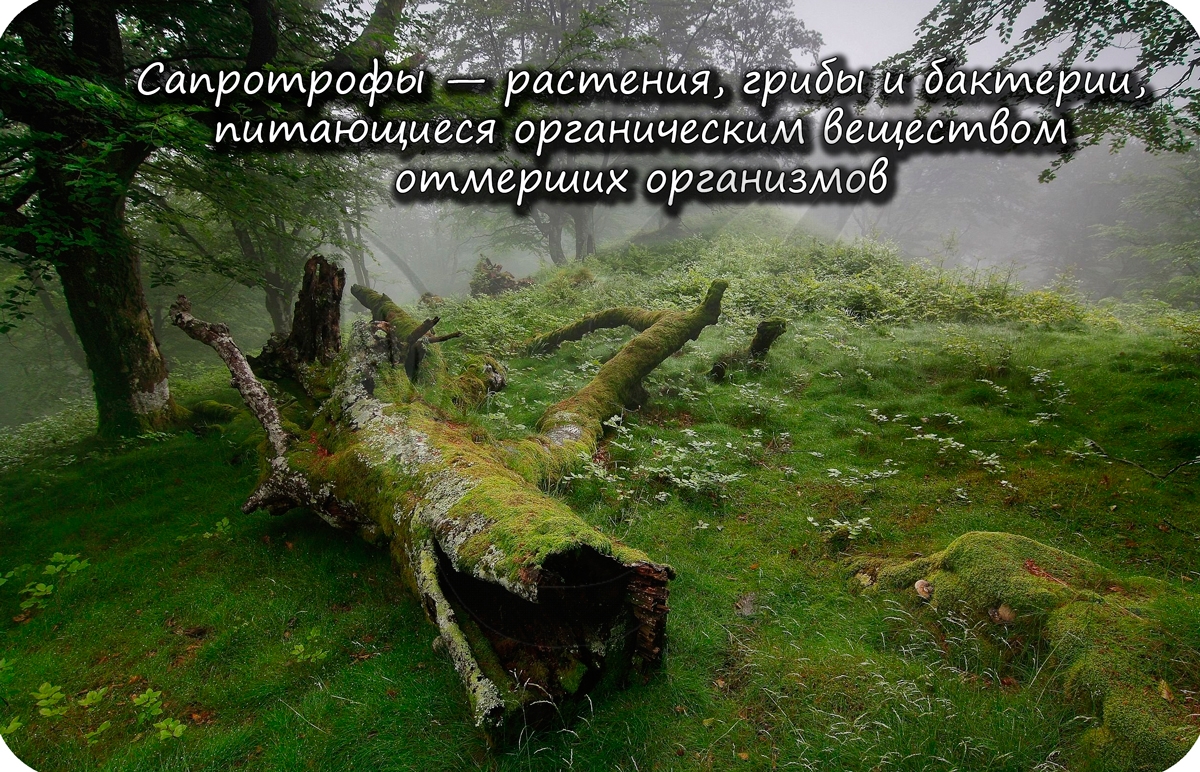

Живые организмы постоянно получают и преобразуют энергию. Растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей, а животные передают ее по цепочке. После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям и грибам — сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом, растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Это связано с тем, что каждое живое существо избирательно накапливает определенные химические элементы. К примеру, многие моллюски накапливают кальций, образуют известковый скелет — раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых — известняка (мела).

В результате жизнедеятельности мха сфагнума образуется полезное ископаемое — торф, а папоротниковидные образуют каменный уголь. Это концентрат углеродистых и кальциевых соединений в погибших растениях, которые тысячелетиями отмирали и образовали залежи ископаемых.

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Без разрушения «старой» жизни, невозможно возникновение «новой». После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда — это главное условие жизни.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Все атомы, которыми мы обладаем, которые стали частью наших рук, глаз, носа, языка — все эти атомы кому-то принадлежали до нас! За миллиарды лет существования Земли они успели побывать в мириадах растений, грибов и животных. То, что наши атомы сейчас с нами — великое чудо и немыслимая случайность.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство всего живого.

Ноосфера

Ноосфера (греч. noos — разум и sphaira — шар) — термин введенный русским ученым В.И. Вернадским. Ноосфера подразумевает взаимодействие природы и общества, при котором человек является главным определяющим фактором эволюции. Человек становится крупнейшей геологической силой.

Споры о том, можно ли считать современный этап развития цивилизации ноосферой остаются открытыми. Основная идея ноосферы — разумное, рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: «Пока не потеряешь, не осознаешь ценность». Неужели растения должны исчезнуть с лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Углерод находится в природе в основном в составе углекислого газа, угольной кислоты и ее нерастворимых солей — карбоната кальция (из которого состоят раковины моллюсков). Отмирая, живые организмы образуют залежи полезных ископаемых: торф, древесину, каменный уголь, нефть. Известняк может надолго исключить углерод из круговорота веществ.

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек «вернул их в строй» вместе с выхлопными газами.

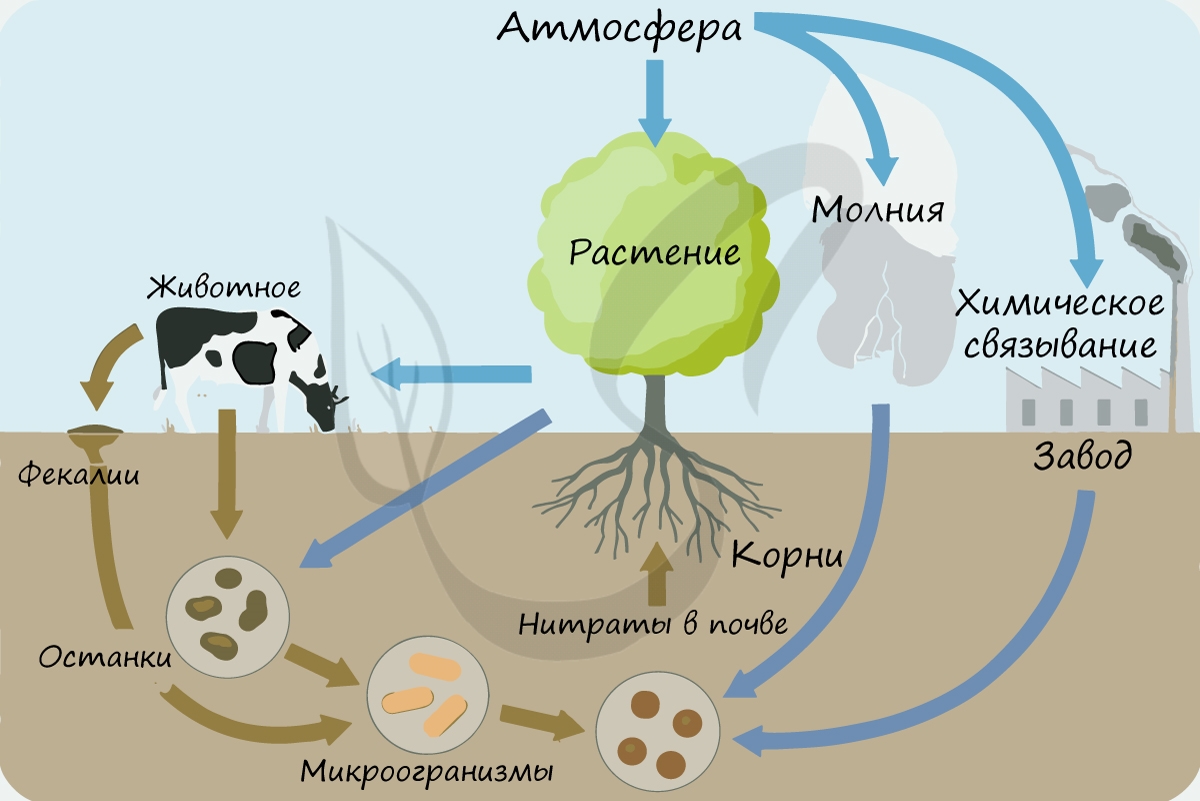

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

В листьях в процессе биосинтеза азот преобразуется в белки. Травоядные животные поедают растения, таким образом, белок включается в их состав. После смерти животных белки разлагаются сапротрофами, которые выделяют аммиак, нитраты. Часть нитратов усваивается растениями, а часть восстанавливается бактериями до атмосферного азота — цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Понятие о биосфере.

2. Жизненные сообщества организмов

3. Почва как компонент биосферы

Понятие о биосфере. Биосфера – это оболочка жизни, которая включает в себя растения, животные и микроорганизмы. В определенном смысле к биосфере могут быть отнесены человек как биологический вид и почва как продукт деятельности живых организмов.

Термин «биосфера» впервые употребил Э.Зюсс (австрийский геолог) в 1875 г., а учение о биосфере было создано лишь в начале XX века трудами В.И. Вернадского.

В настоящее время термин «биосфера» трактуется двояко: в широком смысле – биосфера отождествляется с географической оболочкой (с той лишь разницей, что географическая оболочка старше биосферы); в узком смысле – биосфера – это пленка, «сгусток жизни», и рассматривается параллельно с другими оболочками Земли.

За верхнюю границу биосферы принимают озоновый экран, находящийся на высоте 25-27 км (это высота, на которой еще могут встречаться некоторые споры и бактерии). Нижняя граница биосферы проходит в литосфере на глубине 3-5 км (там, где залегают органогенные горные породы и могут быть бактерии). Эти границы определяются для биосферы, понимаемой в широком смысле.

Наибольшая концентрация жизни находится в сравнительно узких пределах, в зоне контакта трех сред: воды, воздуха и суши (почвы). Наиболее

заселенными являются гидросфера, нижняя часть тропосферы и почва. Этот тонкий горизонт с наибольшей концентрацией живого вещества получил название биострома (живого покрова).

Считают, что зарождение жизни произошло приблизительно 3 миллиарда лет назад (в конце архея) в мелководных водоемах, из которых жизнь распространилась на океан, а уже затем и на сушу (в отсутствии озонового экрана вода хорошо задерживала губительное ультрафиолетовое излучение). В период зарождения жизни климат на Земле был теплым и влажным.

Длительное время жизнь «размещалась» в географической оболочке пятнами, т.е. биосфера была слабо развита и очень прерывиста. На протяжении геологической истории увеличивалось разнообразие живых организмов, усложнялась их организация, возрастала их общая масса. Развитие жизни шло неравномерно. Одни виды сохранились с архея до наших дней (например, сине-зеленые водоросли), развитие других линий привело к возникновению сложных форм живого (приматы, человек), развитие третьих закончилось их вымиранием (динозавры, мамонты и т.д.).

За всю историю биосферы существовало около 500 миллионов видов, а в настоящее время насчитывается лишь около 2 миллионов видов.

Широкому распространению живых организмов на Земле помогла их способность приспосабливаться к самым разнообразным условиям среды и высокая способность к размножению. Так, микроорганизмы были обнаружены в исландских гейзерах при температуре +93 о С, и даже в многолетнемерзлых грунтах при очень низких температурах. Споры некоторых бактерий сохраняют жизнеспособность при t о +100 о С и ниже –200 о С. Потомство одной из бактерий при соответствующих благоприятных условиях могло бы за 5 суток заполнить весь Мировой океан, а клевер за 11 лет мог бы покрыть всю поверхность Земли.

В настоящее время по составу в биосфере преобладают животные – их насчитывается около 1,7 миллионов видов. Растений на Земле около 400 тысяч видов, зато по массе вещества растения во много раз превышают массу животных. На долю растений приходится почти 97% всей биомассы Земли и лишь 3% – на массу животных и микроорганизмов. Подавляющая часть биомассы сосредоточена на суше, она превышает биомассу океана в 1000 раз. В океане гораздо беднее и видовое разнообразие.

Растительность на суше образует почти сплошной покров – фитосферу. Растительная масса состоит из надземной (стволы с ветками, листьями, хвоей; кустарники, травянистый и мохово-лишайный покров) и подземной (корни растений). Например, для смешанного леса растительная масса составляет почти 400 т/га, из них на наземную часть приходится около 300 т/га, а на подземную – 100 т/га. На суше биомасса в целом увеличивается от полюсов к экватору, в этом же направлении возрастает и количество видов растений и животных. В тундре биомасса составляет приблизительно 12 т/га, в тайге – около 320 т/га, в смешанных и широколиственных лесах – 400 т/га, в степях снижается до 25 т/га, а в пустынях даже до 12 т/га, в саваннах вновь увеличивается до 100 т/га и более, в тропических лесах достигает максимума – 500 т/га. Наименьшее количество видов растений и животных – в арктических пустынях и тундрах, наибольшее – в экваториальных лесах.

Растения на суше содержат более 99% всей биомассы суши, а животные и микроорганизмы – всего лишь менее 1%. В океане это соотношение обратное: растения составляют более 6%, а животные и микроорганизмы – около 94%. Суммарная биомасса океана составляет всего 0,13% биомассы всей биосферы, хотя океан и занимает площадь, равную 71%. Таким образом, открытый океан представляет собой, в сущности, водную пустыню.

Рассмотрим подробнее компоненты биосферы и их роль в географической оболочке Земли.

Микроорганизмы (микробы) – это мельчайшая из форм жизни и всепроникающая. Микробы были открыты в XVII в. А.Левенгуком. Различают следующие группы микробов:

а) по строению: одноклеточные организмы (водоросли, грибки, простейшие одноклеточные) – они имеют сравнительно крупную клетку сложного типа (эукариоты); бактерии – организмы более простые в структурном отношении (прокариоты);

б) по химическому признаку (источнику энергии для биохимических процессов): фотосинтезирующие микроорганизмы – используют в качестве источника энергии лучистую энергию Солнца и преобразуют углекислый газ в органический углерод (первичные производители); гетеротрофные микроорганизмы – получают энергию путем разложения молекул органического углерода (молекулярные хищники); фотосинтезирующие и гетеротрофные микроорганизмы играют огромную роль в географической оболочке: они поддерживают в постоянном движении имеющийся на Земле углерод;

в) по использованию кислорода: аэробные – потребляют кислород; анаэробные – не потребляют кислород.

Количество видов микроорганизмов огромно, и на Земле они распространены повсюду. Они разлагают органическое вещество, ассимилируют атмосферный азот и т.д.

Растения – одно из царств органического мира. Главное их отличие от других живых организмов – способность создавать органические вещества из неорганических, поэтому их называют автотрофами. При этом зеленые растения осуществляют фотосинтез – процесс преобразования солнечной энергии в органическое вещество. Растения – главный первичный источник пищи и энергии для всех других форм жизни на Земле.

Растения являются источником кислорода на Земле (экваториальные леса называют «легкими» нашей планеты). Растения считаются первичными продуцентами – производителями. Растения кормят все человечество, в конечном итоге являются источниками энергии и сырья. Растения защищают почву от эрозии, регулируют сток и газовый состав в атмосфере.

В настоящее время известно почти 400 тысяч видов растений, которые делятся на низшие и высшие. С середины XX в. из царства растений выделяют самостоятельное царство – грибы, которые раньше относили к низшим.

Из 40 тысяч видов растений на Земле 25 тысяч видов – покрытосеменные (цветковые). Самой богатой флорой на Земле является флора тропиков.

Животные – организмы, составляющие одно из царств органического мира. Животные являются гетеротрофами, т.е. питаются готовыми органическими соединениями. Почти все животные являются активно подвижными. На Земле существует более 1,7миллионов видов животных, из которых наибольшее число видов составляют насекомые (около 1 млн.)

Животные создают вторичную продукцию, оказывают влияние на растительный покров, на почву, разрушают и минерализируют органические вещества. Животные, как и растения, играют огромную роль в жизни человека.

Компонентом биосферы в определенном смысле может выступать и почва. Почва – верхний рыхлый плодородный слой земной коры, в котором распределены корни растений. Почва – это сложное образование, состоящее из двух основных частей: минеральной (разрушенные горные породы) и органической (гумус). Почвы покрывают тонким слоем – от 0 до 2 м – большую часть поверхности Земли.

Важным свойством почвы является ее плодородие, т.е. способность почвы производить растения. Почва является основой произрастания растений, обиталищем большого числа живых существ. Почвы регулируют водный баланс, оказывают влияние на формирование ландшафта. Известный русский почвовед В.В.Докучаев называл почвы «зеркалом ландшафта».

Почвы аккумулируют и преобразуют солнечную энергию. Почва – это основа сельскохозяйственного производства.

В биосфере непрерывно протекает биологический (малый) круговорот. Взаимодействие живых организмов с атмосферой, гидросферой, литосферой происходит посредством биологического круговорота веществ и энергии.

Биологический круговорот складывается из двух процессов:

– образование живого вещества из неживого за счет солнечной энергии;

– разложение и превращение органического вещества в простое минеральное (косное).

Первый процесс связан с фотосинтезом, осуществляемым зелеными растениями на суше и в океане (воде). В зеленом листе растения за счет солнечного света при участии хлорофилла из углекислого газа и воды образуется органическое вещество и выделяется свободный кислород. Кроме того, растения своей корневой системой поглощают из почвы растворимые минеральные вещества: соли азота, калия, кальция, серы, фосфора – и также превращают эти вещества в органические.

Разложение органического вещества происходит, главным образом под воздействием микроорганизмов. Микроорганизмы для своих жизненных процессов используют органическое вещество, и, хотя часть его идет на образование нового органического вещества (тело микроорганизма), значительная часть органического вещества при этом минерализуется, т.е. органическое вещество разлагается до простейших соединений.

Образование и разрушение органического вещества – противоположные, но неотделимые друг от друга процессы. Отсутствие одного из них неизбежно приведет к исчезновению жизни. Современная жизнь существует на Земле благодаря биологическому круговороту.

Благодаря биологическому круговороту живые организмы оказывают влияние на все оболочки Земли. Так, почти весь кислород в атмосфере Земли биогенного происхождения. Если прекратится процесс фотосинтеза, то свободный кислород быстро исчезнет.

Велика роль живых существ и в гидросфере. Организмы непрерывно потребляют и выделяют воду. Особенно интенсивен процесс транспирации (испарение воды растениями). Газовый и солевой состав вод океана также определяется деятельностью живых организмов. Воды суши становятся химически активными также в значительной степени под воздействием живых организмов.

Воздействием живых организмов на литосферу особенно глубоко и многообразно. Оно проявляется в разрушении горных пород (биологическое выветривание), в образовании органогенных пород: известняки, торф, бурый и каменный уголь, нефть, газ, горючие сланцы. Запасы накопленного в земной коре органического вещества огромны. Они во много раз превосходят живое органическое вещество. Железные, марганцевые руды, фосфориты тоже могут иметь биогенное происхождение. Их образование связано с деятельностью особых бактерий.

Только под воздействием живых организмов на Земле образовались почвы. Почвы считаются сложным биокосным образованием, которое формируется в процессе взаимодействия живого вещества с неживым. Основой для образования почв являются горные почвообразующие породы, а главным фактором почвообразования служат микроорганизмы и растения, в меньшей степени – почвенные животные.

Источник