Антропогенное создание почв

Почвы, образующиеся в результате деятельности человека, сознательно направленной на их формирование. Рекультивированные, антропогенно-деградированные и антропогенно-нарушенные почвы. Оценка пригодности территории на основе индекса оценки земли.

| Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 02.06.2013 |

| Размер файла | 19,2 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СПО «ТЮМЕНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Антропогенное создание почв

студентка группы СП-20

г. Тюмень, 2012 год

Антропогенные почвы, почвы, образующиеся в результате деятельности человека, сознательно направленной на их формирование («огородные почвы», почвы парников и теплиц и т. д.), или стихийно (почвы на отвалах горных разработок и др.). Подтипы:

1. Рекультивированные. Созданы из насыпного грунта на месте выработанных торфяников и карьеров по добыче полезных ископаемых.

2. Антропогенно-деградированные. Это почвы, подвергшиеся постмелиоративной деградации.

3. Антропогенно — нарушенные. К ним относятся почвы, которые претерпели неблагоприятные изменения в результате хозяйственной деятельности человека (частичное или полное удаление пахотного или гумусового горизонта, перемешивание генетических горизонтов глубокой вспашкой или в ходе строительных работ).

Различают: а) слабонарушенные почвы — почвы, в которых нарушен только пахотный или гумусовый горизонт. Классификационная принадлежность легко устанавливается на уровне разновидности;

б) средненарушенные почвы, в которых наряду с пахотным или гумусовым горизонтом нарушено естественное строение части подгумусовыхго ризонтов. Классификационная принадлежность может быть установлена на уровне типа;

в) сильнонарушенные почвы, в которых нарушено естественное строение всех горизонтов почвенного профиля

Выделяют следующие антропогенно созданные почвы:

Рекреационные — для обеспечения отдыха и восстановления здоровья человека

Тепличные — для получения продукции овощеводства и цветоводства в защищенном грунте

Огородные — для получения продукции овощеводства на приусадебных участках

Рекультивированные — для освоения и использования бесплодных территорий

Польдерные, кольматационные — для освоения и использования бесплодной дневной поверхности бассейна затопления

Антропогенно созданные почвы распространены на обособленных территориях занимающих небольшие площади. Однако их количество постоянно возрастает с усилением антропогенного воздействия на окружающую природную среду. Эти почвы создаются человеком, а не воссоздаются или переносятся на иные участки поэтому почвенные процессы природной (экологической) системой не поддерживаются.

почва антропогенный оценка пригодность

Бонитировка почв (от лат. bonitas — доброкачественность)- сравнительная оценка их плодородия. Исследованиями установлена корреляционная зависимость между объективными природными свойствами почвы и показателями средней многолетней урожайности сельскохозяйственных культур. Это обстоятельство и используют в оценке почв. При бонитировке обычно учитывают такие свойства, которые наиболее существенно влияют на урожай культурных растений — фанулометрический состав, увлажненность, содержание гумуса, подвижных форм элементов питания, кислотность и др.

Бонитировка показывает насколько одна почва лучше другой. Является необходимым критерием при экономической оценке земель, когда их рассматривают как средство сельскохозяйственного производства. В капиталистических странах Б. п. проводят главным образом с целью дифференциации земельных налогов.

В теоретическую разработку вопросов бонитировки почв большой вклад внес основоположник научного почвоведения Докучаев Василий Васильевич (1846-1903 гг.) — русский ученый естествоиспытатель, основатель современного научного почвоведения и комплексного исследования природы.

На основе учения В.В. Докучаева возникли прогрессивные русские школы физической географии, геоботаники, ботанической географии, геоморфологии, динамической геологии и др. Также он оказал глубочайшее влияние на развитие агрономической науки.

Важнейшими оценочными факторами В.В. Докучаев считал мощность почвы, гранулометрический состав, содержание в ней гумуса и питательных элементов, тепло- и водно — физические свойства и поглотительную способность.

В.В. Докучаевым также была разработана бонитировочная система, которая включала в себя следующие элементы:

· естественнонаучное изучение почвенного покрова и расчленение его на естественные районы;

· выделение почв как объектов бонитировки;

· характеристика свойств почв;

· относительная бальная оценка каждого свойства всей бонитировочной группы почв;

· относительная интегральная бальная оценка почв;

· составление бонитировочной шкалы почв со статистическими данными по урожайности.

В 1950-х гг. в СССР вновь была востребована бонитировка почв в связи со значительной реорганизацией народного хозяйства. Именно с тех пор совершенствовалась методика бонитировки почв, и расширялись территории, получившие оценочные баллы. Так, в 1955г. по поручению Правительства СССР в Почвенном институте им. В.В. Докучаева были начаты работы по бонитировке почв территории страны, а в 1958г. под руководством С.С. Соболева была создана первая общесоюзная шкала бонитировки почв.

В качестве таксонометрической единицы в шкале бонитировки С.С. Соболева использовалась почвенная разновидность, на основе которой формировались две параллельные шкалы: по свойствам почв (основная) и по урожайности (для контроля правильности построения первой).

Шкала бонитировки С.С. Соболева была построена на анализе урожайности зерновых культур, полученных на различных земельных участках, которые были идентифицированы по географическому, почвенному или климатическому местоположению. Оценка почв, которая выражалась в относительных единицах — бонитировочных баллах, давала представление о сравнительном плодородии почв различных регионов страны для возделывания зерновых культур.

Почвы обладают определенными естественными потребительскими свойствами, которые характеризуют землю как средство производства и формируются за счет природного плодородия. Именно эти свойства должны быть выявлены, измерены и положены в основу бонитировки, — то есть дать исходную информацию для экономической оценки земель в виде классов почв.

Бонитировка почв, как первый этап земельно-оценочных работ должна содержать систематизированные данные о почвенном покрове, дающие характеристику о степени пригодности ее для выращивания культур. Результатом бонитировки является формирование агропроизводственных групп с учетом требований культур, которые имеют количественную характеристику по отдельным природным признакам. При составлении групп почв берут наиболее важные и устойчивые их признаки для растений, которые коррелируются с урожайностью.

Оценка уровня ограничений пригодности земли в баллах (рейтингах) — устанавливается экспериментально или экспертно на основе сравнительного анализа списка показателей, способствующих или ограничивающих возможность антропогенного использования земельного участка;

анализ наиболее значимых показателей для оценки пригодности земли под конкретное угодье (сенокос, пастбище, пашня и т.д.). К ряду таких показателей относится информация о рельефе, водном режиме, эрудированности, гранулометрическом составе, засоленностипочв и т.п.;

качественная и количественная характеристика показателей, представляемая в виде оценочных баллов (рейтингов). Так, например, особенность рельефа раскрывается через крутизну склона, приуроченность участка к форме рельефа; водный режим определяется через характер и периодичность увлажнения; эрудированность характеризуется по виду и степени выраженности и т.д.

Таким образом, каждый показатель получает определенный балл (рейтинг), что позволяет далее рассчитать индекс оценки земли как среднегеометрическое из общего числа баллов (LUI — LandUnitIndex).

LUI лежит в основе оценки пригодности использования земли по 4 категориям (табл. 7.1):Компьютерная программа этой методики (для конкретного контура) называется “LAND”; для территории, включающей множество контуров — “LESSA” и “ADAPTER”.

Оценка пригодности территории на основе индекса оценки земли

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Антропогенные почвы

Антропогенно-преобразованные почвы в новой классификации почв России рассматриваются как определенный этап естественно-антропогенной эволюции почв, сопровождающийся генетически обусловленным изменением режимов, процессов, строения и свойств на всех стадиях преобразований. Степень антропогенных трансформаций весьма различна, затрагивает разные части профиля и зависит как от интенсивности и длительности воздействий, так и от свойств исходных почв. Классификационная оценка антропогенно-преобразованных почв не зависит от целей и механизмов антропогенных воздействий и учитывает исключительно их результаты, так или иначе отраженные в профиле почв и его свойствах. Почвы, подвергшиеся разным по интенсивности антропогенным воздействиям, рассматриваются в единой системе с естественными почвами, в которую не входят искусственные почвы или грунты -техногенные поверхностные образования (ТПО). Последовательность разных стадий антропогенной трансформации почв может быть представлена следующим образом.[ . ]

Антропогенные изменения почв в аграрных ландшафтах нередко имели негативные последствия. На обрабатываемых полях, в садах и огородах почвообразование заметно замедлилось. Это обусловлено рядом причин. Одна из них — безвозмездное отчуждение фитомассы с урожаем и связанное с этим ослабление процессов образования гумуса, его накопления в почве.[ . ]

Антропогенные факторы — факторы, порожденные человеком и воздействующие на окружающую среду (загрязнение, эрозия почв, уничтожение лесов и т. д.), рассматриваются в прикладной экологии (см. «Часть II настоящего учебника).[ . ]

Антропогенное воздействие на почву проявляется при использовании пестицидов в сельском и лесном хозяйстве.[ . ]

Антропогенный фактор, оказывающий резко выраженное влияние на агробиогеоценозы, — использование сельскохозяйственной техники. Мобильная техника для распашки почв, уборки урожая и других сельскохозяйственных работ оказывает механическое, химическое, акустическое и электромагнитное воздействия на живую и неживую природу (рис. 8).[ . ]

Антропогенное засоление почв проявляется при недостаточно научно обоснованном орошении, строительстве каналов и водохранилищ. Химически оно проявляется в увеличении содержания в почвах и почвенных растворах легкорастворимых солей — это NaCl, Na2S04, MgCl2, MgS04. Наиболее простой метод обнаружения засоления основан на измерении электрической проводимости. Применяют определение электрической проводимости почвенных суспензий, водных вытяжек, почвенных растворов и непосредственно почв. Этот процесс контролируется путём определения удельной электрической проводимости водных суспензий с помощью специальных солемеров. При контроле за загрязнением почв нефтепродуктами решаются обычно три основные задачи: определяются масштабы (площади) загрязнения, оценивается степень загрязнения, выявляется наличие токсичных и канцерогенных загрязнений.[ . ]

Почва — один из важнейших компонентов окружающей природной среды. Все основные ее экологические функции замыкаются на одном обобщающем показателе — почвенном плодородии. Отчуждая с полей основной (зерно, корнеплоды, овощи и др.) и побочный урожай (солома, листья, ботва и др.), человек размыкает частично или полностью биологический круговорот веществ, нарушает способность почвы к саморегуляции и снижает ее плодородие. Даже частичная потеря гумуса и, как следствие, снижение плодородия, не дает почве возможность выполнять в полной мере свои экологические функции, и она начинает деградировать, т. е. ухудшать свои свойства. К деградации почв (земель) ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера.[ . ]

Антропогенные подтипы в естественных почвах соответствуют начальным стадиям антропогенных преобразований, ограничивающихся частичной перестройкой верхних горизонтов при сохранении целостности исходного почвенного профиля. Примером таких подтипов являются образования с поверхностно-турбированным горизонтом, с признаками поверхностной аккумуляции материала, химического загрязнения и др. Они являются переходным звеном между агроестественными и естественными почвами.[ . ]

Антропогенное загрязнение окружающей среды подразделяется на пылевое, газовое, химическое (в т. ч. загрязнение почвы химикатами), ароматическое, тепловое (изменение температуры воды, воздуха, почвы), радиоактивное. Источником загрязнений является хозяйственная деятельность человека: промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Доля того или иного источника загрязнения может значительно колебаться в зависимости от региона.[ . ]

АНТРОПОГЕННЫЕ ПОЧВЫ -почвы, образующиеся в результате деятельности человека, направленной на их создание (окультуренные почвы и т. п.) или на изменение факторов почвообразования, а также в результате нарушения естественного почвенного покрова в процессе промышленного, гражданского и дорожного строительства.[ . ]

К антропогенным факторам, приводящим к нарушению и деградации почвенного покрова, в первую очередь относятся кислотные осаждения и выпадение из атмосферы загрязняющих компонентов, а также нерациональное внесение агрохимикатов. Деградация почв происходит также при прямом хозяйственнобытовом воздействии, таком как ее вспашка, выпас скота, строительство, складирование мусора и т. п. Немалый урон наносится им в результате военных действий и учений.[ . ]

Среди антропогенно-преобразованных почв наиболее широко распространены агрогенные почвы разных стадий трансформации. Систему горизонтов этих почв в большинстве случаев определяет наличие нового поверхностного агрогенно-преобразованного горизонта (агрогоризонта), гомогенного, сформировавшегося при долговременных регулярных механических перемещениях почвенной массы и внесении различных органических и минеральных веществ. В результате горизонт приобретает отличную от естественных почв организацию почвенной массы, характеризуется изменением вещественного состава и особыми водно-физическими, физико-химическими и биологическими показателями.[ . ]

Эрозия почв (от греч. — разъедаю) — разрушение горных пород (выветривание), почвы и любых образований земной поверхности как природными (водой, ветром, ледниками), так и антропогенными факторами (вырубка лесов, неумеренный выпас скота на пастбищах, распашка легких почв в засушливых районах и др.). Это один из важнейших факторов деградации почв и земельных угодий, причем глобальные невосполнимые потери почвы на пахотных землях в мире достигают 23 млрд т (в Индии — 4,7, в Китае — 3,3, б. СССР — 2,3 млрд т). Эрозия приводит к значительному уменьшению содержания гумуса в почвах.[ . ]

Наряду с почвами, диагностика которых разработана достаточно подробно и приведена выше, существует ряд антропогенно-преобразованных почв, идентифицируемых в настоящее время только на уровне отделов. Для таксонов типового ранга предлагаются лишь критерии их выделения. Более подробная систематика и диагностика этих почв требует дальнейших специальных проработок.[ . ]

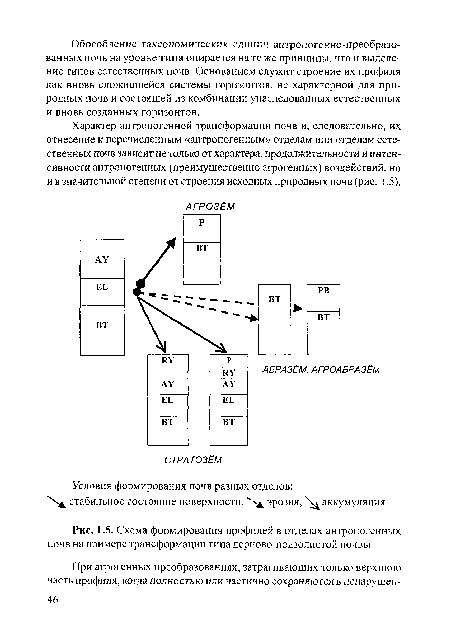

Характер антропогенной трансформации почв и, следовательно, их отнесение к перечисленным «антропогенным» отделам или отделам естественных почв зависит не только от характера, продолжительности и интенсивности антропогенных (преимущественно агрогенных) воздействий, но и в значительной степени от строения исходных природных почв (рис. 1.5).[ . ]

Природно-антропогенный фактор — это компонент природной среды, преобразованный деятельностью человека. Классическим примером природно-антропогенного фактора является почва, окультуренная человеком.[ . ]

Между тем, почвы как компоненты экосистем характеризуются рядом динамических показателей, чрезвычайно важных для понимания их генезиса и эволюции, а также во многом определяющих их продуктивность и устойчивость к антропогенным нагрузкам. Различные аспекты современного функционирования почв, включающие водный, температурный, газовый, окислительно-восстановительный и другие режимы, биохимические процессы, особенности вертикальной и латеральной миграции растворов, состав мигрантов и т.д., в большинстве случаев не находят отражения в диагностически значимых признаках.[ . ]

Водная эрозия почв (земель). Под водной эрозией понимают разрушение почв под действием временных водных потоков. Различают следующие формы водной эрозии: плоскостную, струйчатую, овражную, береговую. Как и в случае ветровой эрозии, условия для проявления водной эрозии создают природные факторы, а основной причиной ее развития является производственная и иная деятельность человека. В частности, появление новой тяжелой почвообрабатывающей техники, разрушающей структуру почвы, — одна из причин активизации водной эрозии в последние десятилетия. Другие негативные антропогенные факторы: уничтожение растительности и лесов, чрезмерный выпас скота, отвальная обработка почв и др.[ . ]

Особый случай антропогенной сукцессии представляет собой сельское хозяйство. Распахав целинные участки и посеяв на них ту или иную культуру, хозяйство получает определенный урожай. Этот урожай представляет собой ассимилированные растениями питательные вещества почвы, кислород и углерод атмосферы, которые в дальнейшем отчуждаются из экосистемы, поскольку урожай собирают и вывозят. Поэтому на следующий год возможны различные варианты использования той же площади: восстановление плодородия за счет внесения удобрений с повторением данной культуры, «отдых» почвы под паром, замена культуры, например картофеля на злаки или кормовые травы, а также использование обогащающих почву растений. Первый вариант является самым неоптимальным прежде всего из-за своей затратности. Кроме того, в почве могут накапливаться вредители и возбудители болезней именно той культуры, которая здесь выращивалась. Более оптимальными являются третий или четвертый варианты, т. е. хозяйство вынуждено имитировать сукцессию, используя принцип чередования полей, т. е. севооборота.[ . ]

Синлитогенные почвы распространены в речных долинах в условиях регулярного отложения аллювия, в вулканических областях с периодическими пеплопадами, а также при активном проявлении эоловых и делювиально-пролювиальных процессов, в том числе обусловленных антропогенными воздействиями.[ . ]

Другим фактором антропогенного воздействия на почвы является применение минеральных удобрений. Не все вводимые в почву удобрения достигают растений, многое теряется, выносится в водные объекты.[ . ]

Отдел объединяет почвы, лишенные верхних диагностических горизонтов в результате естественной или антропогенной водной эрозии, дефляции, а также механического срезания. Непосредственно на дневную поверхность выступает в той или иной степени сохранившийся срединный (глинисто-иллювиальный, текстурный, метаморфический, аккумулятивно-карбонатный и др.) горизонт или его нижняя часть, переходная к почвообразующей породе, или порода.[ . ]

Выше отмечалось, что почва также является местом накопления значительного количества ХОП. При этом формирование концентраций ХОП в почвах связано как с интенсивностью их использования в сельском хозяйстве, так и с атмосферным переносом от антропогенных источников Обширный материал о загрязнении почв пестицидами приведен в работах 48,128,133,134]. Отмечается [48], что фоновая концентрация ХОП в почвах России не превышает средних значений, характерных для почв североамериканского континента и Европы (1-20 нг/г) Самые высокие концентрации ХОП в настоящее время наблюдаются в странах Африки, Азии, особенно в Индии, что является результатом интенсивного применения пестицидов в этих регионах.[ . ]

Микроэлементы в придорожные почвы могут поступать из разных источников, начиная от разрушающегося дорожного полотна и перевозимых грузов, кончая выхлопными газами и продуктами истирания металлических деталей автомашин. Добавочное поступление микроэлементов в придорожные или другие антропогенные почвы имеет определенные закономерности. Для выявления связи между содержанием отдельных микроэлементов, а также их соотношением с различными фракциями механического состава методом наименьших квадратов были рассчитаны коэффициенты корреляций и линии регрессий в придорожных почвах трассы Москва-Ленинград (Александровская, 1985).[ . ]

Степень накопления металлов в почвах и культурных слоях Курска и ’ыльска оценивались по отношению к их содержанию в природных почвах Дентрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина. В качестве показателя икопления металлов использовался коэффициент концентрации — Кс, равный «■ношению содержания металлов в антропогенных почвах и культурных слоях к IX содержанию в фоновых, природных.[ . ]

| Схема формирования профилей в отделах антропогенных почв на примере трансформации типа дерново-подзолистой почвы |  |

Находки мезолита, приуроченные к материнской породе — б) суглинку и нижней части гор. Неолитические слои связа нижней частью гумусового профиля, а в прирусловой пойме Осени правобережной пойме Мологи образуют самостоятельный стратиграфич! уровень, представленный луговой антропогенной почвой. Молодые культ слои: бронзового века, раннего железного века, средневековья, также вклк в серию гумусовых горизонтов сингенетичной почвы, погребенной под мол аллювием.[ . ]

В итоге деятельности человека возникли совершенно новые типы почв. Так, например, в результате тысячелетнего орошения в Египте, Индии, в республиках Средней Азии созданы мощные искусственные наносные почвы с высокими запасами гумуса, азота, фосфора, калия, микроэлементов. На обширной территории лёссового плато Китая трудом многих поколений созданы особые антропогенные почвы — хейлуту. В некоторых странах более сотни лет проводилось известкование кислых почв, которые постепенно были преобразованы в нейтральные. В особый тип культурных почв превратились почвы виноградников южного берега Крыма, используемые более двух тысяч лет. Отвоеваны у моря и превращены в плодородные земли низменные побережья Голландии.[ . ]

В разных типах леса с соответствующими почвенными условиями существует различная опасность ветровала, задернения почвы, ее заболачивания и т. д. В связи с этим необходим дифференцированный подход к подбору объектов постепенной рубки, установлению числа приемов, интенсивности выборки деревьев, общей продолжительности рубки; при этом учитывается, подвергались ли эти объекты антропогенному воздействию или их природа не нарушалась. Высоко- и среднепродуктивные типы леса (I — III, частично IV, бонитеты) более приемлемы для проведения постепенных рубок, нежели малопродуктивные. В типах леса и древостоях с повышенной опасностью ветровала нужна умеренная выборка деревьев, особенно при первом приеме. Важно также учитывать и регулировать динамику напочвенных изменений. Они связаны, с одной стороны, с позитивной ролью постепенной рубки, способствующей разложению подстилки, сохранению в ней влаги и, следовательно, созданию благоприятных условий для сопутствующего возобновления; с другой — с отрицательным влиянием в виде задернения почвы в местах интенсивного разреживания древостоя в определенных типах леса.[ . ]

Экологические исследования, проведенные в последние десятилетия во многих странах мира, показали, что все возрастающее разрушительное воздействие антропогенных факторов на окружающую среду привело ее на грань кризиса. Среди различных составляющих экологического кризиса (истощение сырьевых ресурсов, нехватка чистой пресной воды, возможные климатические катастрофы) наиболее угрожающий характер приняла проблема загрязнения незаменимых природных ресурсов — воздуха, воды и почвы — отходами промышленности и транспорта.[ . ]

На рис. 2.6 приведена схема переноса металлов между природными средами, в которой прямоугольники указывают на процессы их накопления, а стрелки — на процессы миграции. При этом процесс переноса почва — воздух включает в себя как антропогенную, так и естественную эмиссию тяжелых металлов; последняя охватывает и почву, и вулканическую деятельность, и растительность Следует заметить, что количество тяжелых металлов, переносимых в этом процессе, существенно превышает соответствующие значения для процесса океан — воздух. Антропогенный вклад в процесс почва — воздух наиболее заметен для Мл, Си, Za, Сс1 и РЬ. Несмотря на некоторую условность этой схемы все же можно сделать вывод что загрязнение почвы, воды и воздуха тяжелыми металлами представляет собой опасность как в глобальном, так и в региональном масштабе. Значительное обогащение природной среды свинцом, ртутью, кадмием наряду с низким природным уровнем этих металлов в биосфере и высокой токсичностью требует постоянного внимания к контролю за их содержанием не только в объектах окружающей среды, но и в пищевых продуктах.[ . ]

Под бытующим довольно широко в лесокультурной практике термином «условия местопроизрастания» чаще .всего понимаются только почвенные условия. Но, например, при одном и том же механическом составе почвы может быть различной напочвенная среда как в смысле субстрата для поселения молодого поколения леса, так и в смысле микроклимата, а также биотических и антропогенных факторов. Таким образом, применяющееся в лесокультурном обиходе понятие «тип условий местопроизрастания» не полностью и не .всегда отражает даже наиболее существенные условия произрастания леса на вырубках.[ . ]

Александровская Е.А., Александровский А.Л., 1997. Аккумул) антропогенного вещества в почвах и культурном слое Москвы в течение XIX веков //Тез. докл.[ . ]

Буферная емкость экосистемы — способность экосистемы противостоять загрязнению; количество загрязнителя, которое экосистема может поглотить без заметных отрицательных последствий для нее. Это понятие иногда используют при оценке отдельных компонентов ландшафтов, в частности буферность почвы — ее способность сохранять кислотную реакцию (pH), особенно в связи с кислотными дождями. Буферная емкость природных вод — способность воды к самоочищению от антропогенных загрязнителей и т. д.[ . ]

Принцип гигантизма, особенно в сельском хозяйстве, объектом которого являются в основном ценозы на самой молодой стадии сукцессии, неэффективен и опасен. Действительно, на этой стадии посевы наиболее продуктивны, развивают максимальную биомассу, но они и наиболее подвержены различным неблагоприятным естественным и антропогенным факторам, которые могут вызвать негативные изменения агроэкосистем, создав условия для их распада, разрушения (эрозия, дефляция, засоление, слитность, дебазация, снижение супрессивности почвы и др.) и энергетических потерь.[ . ]

Ряды в предлагаемой классификационной системе позволяют выявить местные особенности проявления факторов почвообразования, которые в более общем виде отражены в классах, генерациях и субгенерациях всех четырех ветвей, где они несут региональный характер. В качестве локальных факторов имеются в виду особенности микроклимата, литологии, крутизны и экспозиции склона, наличие в почвах барьеров, характер естественной и антропогенной растительности и пр.[ . ]

Главные наземные объекты нефтедобычи и переработки нефтей в товарные нефтепродукты — это нефтепромыслы, предприятия нефтепереработки, транспортные магистральные трубопроводы, нефтебазы (различающиеся по назначению, объемам хранения, оборачиваемости и другим признакам); заправочные станции, обслуживающие автомобильные, железнодорожные, водные и авиационные транспортные средства. Все они, в силу производственной специфики и технологических особенностей, служат антропогенными источниками загрязнения таких составных элементов биосферы, как атмосфера, земная поверхность, почвы и подстилающие горизонты подземных вод, а также поверхностные воды, реки, водохранилища, озера, прибрежные зоны морских акваторий и т. д.[ . ]

Источник