Что такое природное сообщество

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Нашу планету населяет бесчисленное количество живых существ, начиная от простейших микроорганизмов (вирусы, бактерии) и заканчивая сложными структурами (животные, растения, ну и, конечно же, люди).

По земной поверхности они распространены крайне неравномерно.

В районах со сложными для проживания природными условиями (Крайний Север, тундра, пустыня, высокогорье, глубоководье и т.д.) жизнь представлена ограниченным числом видов.

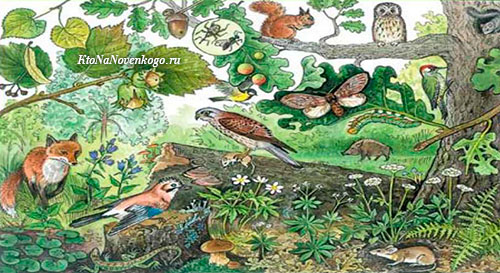

В то же время экосистемы с благоприятной средой обитания (леса, луга, водоёмы и др.) отличаются богатым видовым разнообразием.

Природное сообщество — это .

Обитатели отдельно взятой территории образуют неповторимое природное сообщество с характерными признаками.

В борьбе за выживание члены сообщества приспосабливаются к меняющимся жизненным условиям, оказывая влияние как друг на друга, так и на окружающую среду. В ответ они сами подвергаются воздействию внешних факторов.

Под совокупностью живых организмов и их взаимодействия с абиотической средой в биологии понимается не только природное сообщество, но и такое явление, как биогеоценоз.

Фактически это идентичные понятия, рассматривающие, по сути, один и тот же вопрос с разных точек зрения.

На Земле присутствует бессчётное число природных сообществ. Об их многообразии можно судить по разным признакам, однако основным служит, как правило, состав растительности.

Объясняется это тем, что основной тип взаимосвязи в сообществе – пищевая цепочка, в которой растения играют первостепенную роль.

Виды и видовое разнообразие природных сообществ

Природные сообщества бывают естественными или искусственными.

Первые создаются самой природой в процессе эволюции, вторые возникают в результате хозяйственной деятельности человека. Количество видов, проживающих в одном сообществе, находится в прямой зависимости от климата и типа растительности. Например, природное сообщество пустыни немногочисленно и насчитывает порядка двадцати разновидностей. А вот в лесу, особенно тропическом, это число возрастает до ста и более.

Сообщество растений

Растительное сообщество, именуемое фитоценозом – важнейшая часть биогеоценоза.

Поэтому его можно характеризовать как совокупность растений, растущих в определённой природной зоне, приспособленных к сосуществованию и влияющих как друг на друга, так и на внешнюю среду.

Растения почти всегда растут совместно (одинокий саксаул в пустыне – редкое исключение). При этом их сочетание не является случайным. Каждая разновидность растения может уживаться только с ограниченным кругом других растений.

Так, если сосновый лес находится на влажной местности, в нём растут мхи, если на сухой – лишайники. Таким образом, хвойный и лиственный лес – это разные типы растительного сообщества.

Для растительного сообщества характерны ярусы. Больше всего ярусов в лесу (обычно от 3 до 5). Например, первый ярус может быть занят кронами деревьев, второй – кустарниками, третий – травами, четвёртый – грибами.

Сообщество тундры

Тундра – природная зона вечной мерзлоты, лежащая за пределами северной границы тайги и омываемая холодными морями двух океанов: Тихого и Северного Ледовитого.

Почвы тундры бывают болотистыми, торфяными или каменистыми. На широте выше 670 можно наблюдать такие уникальные явления, как полярная ночь и полярный день.

Растительные сообщества тундры представлены кустарниками, травами, мхами и лишайниками. Встречаются карликовые берёзы. Одна из разновидностей лишайника – кладония (более известное название – ягель) служит пищей для оленей.

В животном мире преобладают песец (белый и голубой), северный олень, суслик, сайгак, полярная сова, белая куропатка.

Сообщества насекомых

Большинство насекомых – одиночки, ведущие независимый образ жизни.

В то же время существуют насекомые, проживающие организованными группами и образующие большие колонии. К ним относятся муравьи, термиты, пчёлы и др.

Сообщества этих насекомых напоминают семьи со строго разграниченными функциями: одни добывают пищу, другие заботятся о потомстве, третьи несут охранные обязательства и т.д.

Мировой океан как природное сообщество

Несмотря на то, что Мировой океан – это неразрывная водная оболочка, его условно можно разделить на несколько слоёв, обитатели которых составляют различные сообщества:

- Сообщество поверхности воды (яркий представитель – парусник);

- Сообщество водной толщи (типичный представитель – планктон);

- Донное сообщество распространяется на глубину до 160 м. Сюда ещё могут проникнуть солнечные лучи, поэтому здесь много растений и животных (рыбы, креветки и т.д.). Древнейшее образование – коралловые рифы, занимающие площадь порядка 600 тыс.кв.км. Это огромная кормовая база для многочисленных живых организмов.

- Глубоководное сообщество – последний слой «пирога». В его толще – абсолютная темнота, что исключает присутствие растений. Животный мир специфичен и до конца не изучен. Здесь можно встретить настоящих монстров.

Между подводными окраинами материков и ложем океана располагается переходная зона, в состав которой входят островные дуги, глубоководные жёлоба и котловины.

Структура сообщества

В структуру природного сообщества входят четыре главных звена, находящихся в постоянном взаимодействии:

- солнечная энергия и неорганические вещества;

- продуценты (в основном зелёные растения), создающие органику – источник энергии;

- консументы (травоядные и всеядные животные) – потребляют заключённой в органике энергетические ресурсы;

- редуценты (грибы и микроорганизмы) – разлагают мёртвую органику и превращают её в неорганические соединения (соль, углекислоту, воду), которые возвращаются во внешнюю среду и поглощаются продуцентами.

Такое взаимодействие живой и неживой природы обеспечивает энергетический и пищевой круговорот энергии и веществ, являющийся неотъемлемым признаком биогеоценоза.

Жизненное пространство, занимаемое сообществом

Природные сообщества имеют разные размеры и конфигурации. К самым большим относятся континентальные, океанические и островные сообщества. На ступень ниже стоят сообщества тундры, тайги, пустыни. Далее идут леса, поля, степи, озёра и т.д.

Пределы биогеоценоза обычно устанавливаются по границам сообщества растений (фитоценоза). Эти границы не имеют чётких очертаний, так как растительные сообщества переходят одно в другое плавно и постепенно по мере изменения природных условий. Такие переходные зоны называют экотонами.

Сами сообщества с течением времени могут трансформироваться под воздействием различного рода факторов. То есть может произойти необратимая смена биогеоценозов в одном и том же географическом поясе.

Такое явление получило название сукцессия (термин ввёл в экологию американский ботаник Ф.Клементс в начале IXX столетия).

Характерный пример – зарастание озера. Со временем оно заиливается, мелеет, одни растения умирают, другие появляются. В итоге водоём превращается в болото. Но и болото может когда-нибудь зарасти (или быть осушенным человеком) и породить новую экосистему – лес или луг.

Молодые и зрелые сообщества

К зрелым относятся сообщества, сформировавшиеся в процессе естественного эволюционного развития. За сотни и тысячи лет они приобрели устойчивость к неблагоприятному воздействию внешних факторов (температура, влажность и т.д.) и сохраняют большое видовое разнообразие.

Молодые сообщества (сады, огороды, пашни) возникли в результате человеческой деятельности. Они сформировались за относительно короткий исторический период, поэтому по сравнению с природными системами (лесными, степными, луговыми) более уязвимы и не отличаются обилием живых организмов. Зато объём производимой ими биомассы значительно больше, чем у «старожилов».

Различия между молодыми и зрелыми сообществами приводится в нижеследующей таблице.

| Зрелое сообщество (лес) | Молодое сообщество (пашня) |

|---|---|

| Находится в состоянии устойчивого равновесия | Состояние равновесия нестабильно |

| Большое видовое разнообразие | Бедное видовое разнообразие |

| Разнообразная трофическая структура | Скудная трофическая структура |

| Баланс между энергией, получаемой извне и используемой для поддержания жизни | Энергетический баланс постоянно меняется |

| Способность противостоять изменению внешних факторов и химическим загрязнениям | Способность производить большой объём биомассы |

| Энергия тратится на поддержания жизни организмов | Энергия используется человеком для получения урожая |

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Ох и посмеялся бы над этой теорией, высосанной из пальца, наш отечественный академик Мичурин. Уж он не теоретически, а физически разбил эту утопическую идею в пух и прах. Изменяя природные свойства плодовых деревьев вывел новые многочисленные сорта яблок. Вопреки всем скептикам. А сколько раз люди пересаживали растения с одного континента на континент, и они отлично приживались на новом месте. Вот вам в пример сообщество картошки из Южной Америки, растущее себе преспокойно в Подмосковных полях.

Источник

Почва как особое природное тело

Почва – это особое вещество с точки зрения естествознания. Почему его называют природным телом?

Дело в том, что ещё в 1735 г. Карл Линней классифицировал всю природу на три крупных царства: минеральное (то есть неживое), растительное и животное. Почву тогда относили к неживому царству, ее считали лишь верхним слоем земной коры. Однако в 1883 г. ученый Докучаев показал, что почва резко отличается от прочих минералов. Она формируется в результате деятельности живых существ, является местом для жизни многих существ и обладает особым свойством – плодородием. То есть почва отчасти связывает мир живого и неживого, и поэтому ее стали именовать особым природным телом.

Изучает почву наука почвоведение. В географии почву выделяют в отдельную оболочку Земли – педосферу.

Изначально на нашей планете никакой почвы не было. Она возникла и продолжает формироваться в результате процесса почвообразования, который определяет также и тип формирующейся почвы. Ключевую роль в процессе почвообразования играют 5 факторов:

- исходный грунт, называемый материнским;

- климат;

- рельеф местности;

- воздействие живых организмов;

- время.

В среднем за 100 лет образуется примерно 0,5-2 см почвы. При этом во многих местах ее глубина измеряется несколькими метрами. Это значит, что на образование такой почвы ушли десятки тысяч лет.

Плодородие почвы – это ее способность давать произрастающим в ней растениям влагу и питание, обеспечивать их жизнедеятельность. На плодородие влияет содержание в почве гумуса. Он образуется бактериями при переработке останков живых существ. В наиболее плодородных почвах, называемых черноземами, доля гумуса достигает 15%. Однако в пустынных почвах его доля может быть меньше 1%. Важно понимать, что концентрация гумуса – это лишь один из множества факторов, определяющих плодородие почвы. Важно также содержание азота, фосфора и иных веществ. Внутри почвы находится вода и воздух, причем этот воздух несколько отличается от атмосферного.

Почва занимает лишь треть суши планеты, но именно в ней и на ней обитает большая часть биосферы планеты. Она имеет огромное значение и для человека, так как именно в ней выращиваются продукты питания человека. Важно правильно эксплуатировать почву, так как ее неправильное использование приводит к истощению (эрозии, деградации) почвы, то есть к потере ею плодородия. Необходимо периодически менять культуру, которой засеивают почвы, поддерживать правильное соотношение между территориями, отводимыми под леса, пашни и луга, грамотно удобрять почву. Эрозия почвы возникает не только из-за деятельности человека, но и из-за воздействия ветра, воды, а также из-за изменения климата.

Почва неоднородна по своей глубине, в ее составе различают различные почвенные горизонты, которые все вместе образуют почвенный профиль. Верхний слой почвы – это лесная подстилка. Под ним находится дернина, а ещё ниже – гумусовый горизонт. Чем он темнее, тем больше он содержит гумуса. Ещё глубже элювиальный горизонт, а под ним – иллювиальный горизонт. Наконец, ниже всего находится слой материнской породы.

Список использованных источников

Источник

Можно ли почву назвать природным сообществом? Ответ объясни. Можно ли почву назвать природным сообществом Ответ об

Природное сообщество (биоценоз) — это единение живой и неживой природы, образующееся в определенных условиях окружающей среды. В этих сообществах каждый отдельный организм определенным образом влияет на все остальные, а также испытывает на себе их влияние. Это существование полезно всему сообществу и каждому отдельному виду.

Если разделить все существующие в природе тела на живые (растения, животные, микроорганизмы) и мертвые, или косные (минералы и горные породы) , то почва среди них займет промежуточное положение. Она не живое, но и не мертвое природное тело.

Почва — это самый верхний слой земной коры, пронизанный корнями растений, ходами червей, насекомых, мелких землероев в наиболее сильно измененный совместным воздействием на породу атмосферной влаги, воздуха, живых макро- и микроорганизмов и их остатков. Это сложная смесь минеральных, органических и органоминеральных веществ.

Почва и почвенный покров выполняют разнообразные функции. Во-первых, это обеспечение жизни на Земле. При образовании почвы из горных пород в ней накапливаются нужные организмам химические элементы. Именно из почвы растения, а через них животные и человек, получают необходимые элементы минерального питания и частично воду для создания своей биомассы. Осуществлять эту функцию почва может благодаря особому свойству — почвенному плодородию, способности регулярно снабжать растения водой, элементами минерального питания и одновременно создавать благоприятные условия для их жизни.

Во-вторых, это поддержание постоянного взаимодействия большого и малого круговоротов веществ на земной поверхности.

В-третьих, почва регулирует химический состав атмосферы и гидросферы. Она, как губка, вся пронизана порами и благодаря этому постоянно обменивается различными газами с приземной атмосферой. Химический состав грунтовых, речных, озерных вод — это тоже следствие почвенных процессов.

В-четвертых, почва регулирует биосферные процессы, в частности, плотность живых организмов на земле.

В-пятых, — это накопление на поверхности суши активного органического вещества (гумуса) и связанной с ним химической энергии. Именно гумус позволяет почве удерживать элементы питания в доступной растениям форме.

Источник