4.3. Почва как среда обитания

4.3. Почва как среда обитания

4.3.1. Особенности почвы

Почва представляет собой рыхлый тонкий поверхностный слой суши, контактирующий с воздушной средой. Несмотря на незначительную толщину, эта оболочка Земли играет важнейшую роль в распространении жизни. Почва представляет собой не просто твердое тело, как большинство пород литосферы, а сложную трехфазную систему, в которой твердые частицы окружены воздухом и водой. Она пронизана полостями, заполненными смесью газов и водными растворами, и поэтому в ней складываются чрезвычайно разнообразные условия, благоприятные для жизни множества микро– и макроорганизмов (рис. 49). В почве сглажены температурные колебания по сравнению с приземным слоем воздуха, а наличие грунтовых вод и проникновение осадков создают запасы влаги и обеспечивают режим влажности, промежуточный между водной и наземной средой. В почве концентрируются запасы органических и минеральных веществ, поставляемых отмирающей растительностью и трупами животных. Все это определяет большую насыщенность почвы жизнью.

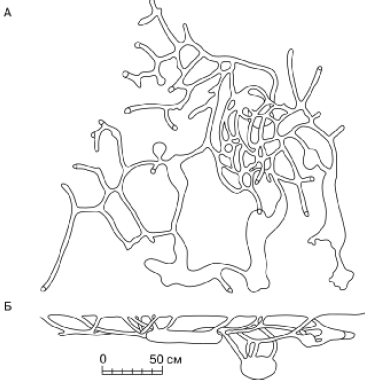

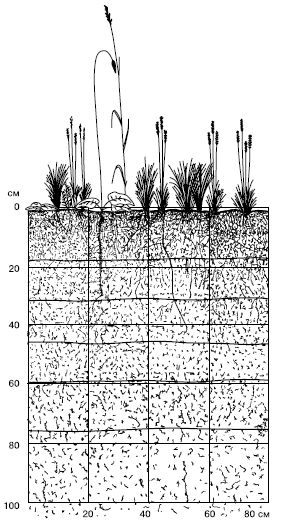

В почве сосредоточены корневые системы наземных растений (рис. 50).

Рис. 49. Подземные ходы полевки Брандта: А – вид сверху; Б – вид сбоку

Рис. 50. Размещение корней в степной черноземной почве (по М. С. Шалыту, 1950)

В среднем на 1 м 2 почвенного слоя приходится более 100 млрд клеток простейших, миллионы коловраток и тихоходок, десятки миллионов нематод, десятки и сотни тысяч клещей и коллембол, тысячи других членистоногих, десятки тысяч энхитреид, десятки и сотни дождевых червей, моллюсков и прочих беспозвоночных. Кроме того, 1 см 2 почвы содержит десятки и сотни миллионов бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и других микроорганизмов. В освещенных поверхностных слоях в каждом грамме обитают сотни тысяч фотосинтезирующих клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей. Живые организмы столь же характерны для почвы, как и ее неживые компоненты. Поэтому В. И. Вернадский отнес почву к биокосным телам природы, подчеркивая насыщенность ее жизнью и неразрывную связь с ней.

Неоднородность условий в почве резче всего проявляется в вертикальном направлении. С глубиной резко меняется ряд важнейших экологических факторов, влияющих на жизнь обитателей почвы. Прежде всего это относится к структуре почвы. В ней выделяют три основных горизонта, различающихся по морфологическим и химическим свойствам: 1) верхний перегнойно-аккумулятивный горизонт А, в котором накапливается и преобразуется органическое вещество и из которого промывными водами часть соединений выносится вниз; 2) горизонт вмывания, или иллювиальный В, где оседают и преобразуются вымытые сверху вещества, и 3) материнскую породу, или горизонт С, материал которой преобразуется в почву.

В пределах каждого горизонта выделяются более дробные слои, также сильно различающиеся по свойствам. Например, в зоне умеренного климата под хвойными или смешанными лесами горизонт А состоит из подстилки (А 0) – слоя рыхлого скопления растительных остатков, темноокрашенного гумусового слоя (А 1), в котором частицы органического происхождения перемешаны с минеральными, и подзолистого слоя (А 2) – пепельно-серого по цвету, в котором преобладают соединения кремния, а все растворимые вещества вымыты в глубину почвенного профиля. Как структура, так и химизм этих слоев очень различны, и поэтому корни растений и обитатели почвы, перемещаясь всего на несколько сантиметров вверх или вниз, попадают в другие условия.

Размеры полостей между частицами почвы, пригодных для обитания в них животных, обычно быстро уменьшаются с глубиной. Например, в луговых почвах средний диаметр полостей на глубине 0–1 см составляет 3 мм, 1–2 см – 2 мм, а на глубине 2–3 см – всего 1 мм; глубже почвенные поры еще мельче. Плотность почвы также изменяется с глубиной. Наиболее рыхлы слои, содержащие органическое вещество. Порозность этих слоев определяется тем, что органические вещества склеивают минеральные частицы в более крупные агрегаты, объем полостей между которыми увеличивается. Наиболее плотен обычно иллювиальный горизонт В, сцементированный вымытыми в пего коллоидными частицами.

Влага в почве присутствует в различных состояниях: 1) связанная (гигроскопическая и пленочная) прочно удерживается поверхностью почвенных частиц; 2) капиллярная занимает мелкие поры и может передвигаться по ним в различных направлениях; 3) гравитационная заполняет более крупные пустоты и медленно просачивается вниз под влиянием силы тяжести; 4) парообразная содержится в почвенном воздухе.

Содержание воды неодинаково в разных почвах и в разное время. Если слишком много гравитационной влаги, то режим почвы близок к режиму водоемов. В сухой почве остается только связанная вода и условия приближаются к наземным. Однако даже в наиболее сухих почвах воздух влажнее наземного, поэтому обитатели почвы значительно менее подвержены угрозе высыхания, чем на поверхности.

Состав почвенного воздуха изменчив. С глубиной в нем сильно падает содержание кислорода и возрастает концентрация углекислого газа. В связи с присутствием в почве разлагающихся органических веществ в почвенном воздухе может быть высокая концентрация таких токсичных газов, как аммиак, сероводород, метан и др. При затоплении почвы или интенсивном гниении растительных остатков местами могут возникать полностью анаэробные условия.

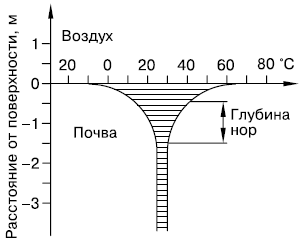

Колебания температуры резки только на поверхности почвы. Здесь они могут быть даже сильнее, чем в приземном слое воздуха. Однако с каждым сантиметром вглубь суточные и сезонные температурные изменения становятся все меньше и на глубине 1–1,5 м практически уже не прослеживаются (рис. 51).

Рис. 51. Уменьшение годовых колебаний температуры почвы с глубиной (по К. Шмидт-Нильсону, 1972). Заштрихованная часть – размах годовых колебаний температуры

Все эти особенности приводят к тому, что, несмотря на большую неоднородность экологических условий в почве, она выступает как достаточно стабильная среда, особенно для подвижных организмов. Крутой градиент температур и влажности в почвенном профиле позволяет почвенным животным путем незначительных перемещений обеспечить себе подходящую экологическую обстановку.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Почва и микроорганизмы

Почва и микроорганизмы Почва населена самыми разнообразными обитателями. Зеленые растения своими корнями черпают из почвы минеральные соли. Трудолюбивый крот роет в ней многочисленные туннели, в почве находят приют множество различных червей и насекомых. Широко

Животные и почва

Животные и почва Чтоб видеть воочью: Во славу природы Раскиданы звери, Распахнуты воды. Э. Багрицкий Чтоб видеть воочью: во славу природы раскиданы звери, распахнуты водыЗа год до выхода в свет книги Докучаева «Русский чернозем» был опубликован труд Ч. Дарвина

Глава 14 ПОЧВА НА СЛУЖБЕ ЖИЗНИ

Глава 14 ПОЧВА НА СЛУЖБЕ ЖИЗНИ Проницательный Карвер нашел способ восстановить истощенные хлопком почвы Алабамы путем чередования культур и внесения натуральных органических удобрений. Однако после его смерти химические корпорации начали массированную обработку

1 Наследственность и среда

1 Наследственность и среда Он прирожденный дьявол, и напрасны Мои труды и мягкость обращенья. Вильям Шекспир Иногда от европейцев можно услышать, что все китайцы похожи друг на друга. Без сомнения, лишь немногие принимают всерьез это весьма далекое от истины

11 Пища и почва

11 Пища и почва Капиталистическая система является одним из самых губительных, ограничивающих факторов, и это обвинение принадлежит к тяжелейшим, которые можно против нее выдвинуть. Методы свободной конкуренции и погоня за прибылью оказались пагубными для земли… Почти

4.1. Водная среда обитания. Специфика адаптации гидробионтов

4.1. Водная среда обитания. Специфика адаптации гидробионтов Вода как среда обитания имеет ряд специфических свойств, таких, как большая плотность, сильные перепады давления, относительно малое содержание кислорода, сильное поглощение солнечных лучей и др. Водоемы и

4.2.2. Почва и рельеф. Погодные и климатические особенности наземно-воздушной среды

4.2.2. Почва и рельеф. Погодные и климатические особенности наземно-воздушной среды Эдафические факторы среды. Свойства грунта и рельеф местности также влияют на условия жизни наземных организмов, в первую очередь растений. Свойства земной поверхности, оказывающие

4.4. Живые организмы как среда обитания

4.4. Живые организмы как среда обитания Многие виды гетеротрофных организмов в течение всей жизни или части жизненного цикла обитают в других живых существах, тела которых служат для них средой, существенно отличающейся по свойствам от внешней.Использование одними

О среде обитания

О среде обитания Между нами и австралопитеком, который ходил прямо, но имел мозг, как у обезьяны, лежит несколько миллионов лет; это 100 000, может быть, 200 000 поколений. Может показаться, что это не так много. Но только 5000 поколений понадобилось, чтобы превратить волка в

IV. Инстинкты адаптации к эволюционной среде обитания

IV. Инстинкты адаптации к эволюционной среде обитания Эволюционная среда обитания, она же — среда эволюционной адаптации, СЭА (в англоязычной литературе употребляется аббревиатура EEA) — среда, в которой происходила большая часть эволюции наших предков после их

Наследственность и влияние среды обитания

Наследственность и влияние среды обитания Каково соотношение врожденного и приобретенного в психике и поведении – вопрос не только биологии. Это вопрос вечный, поскольку ответ на него определяется мироощущением человека. (Именно – мироощущением, а не мировоззрением.

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора Вспомните!На основании собственных наблюдений приведите примеры приспособленности организмов к условиям существования.В течение многих веков в естествознании господствовало

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Окружающая организм среда состоит из четырех взаимодействующих компонентов: местообитания, других организмов, ресурсов, условий.Ресурсы — это нечто, что можно потреблять и что может истощиться, то есть пища, свет, пространство. Условия — это физические

Лес — среда обитания грибов

Лес — среда обитания грибов Когда мы произносим слово «гриб», перед нашим мысленным взором сразу возникают леса: светлые березняки и сосняки, темные мрачные ельники, влажные и сухие, травяные, моховые, лишайниковые — словом, самые разные. И эта аналогия не случайна, ведь

Источник

Почва как среда обитания паразитов

Остатки растений и животных, гумусовые вещества — органический элемент почвы — распределены в ней не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах, часто устилая пленкой почвенные гранулы, создавая зоны, где протекает бурная, но непродолжительная деятельность микробных сообществ, заселяющих эти участки.

На поверхности почвенных частиц микроорганизмы располагаются небольшими микроколониями (по 20—100 клеток в каждой). Часто они развиваются в толще сгустков органического вещества, на живых и отмирающих корнях растений, в тонких капиллярах и внутри комочков.

Природные микроколонии микробов представляют собой размножающиеся в естественной среде популяции, т.е. совокупности родственных между собой особей (клеток) одного вида, расположенных на ограниченном участке природного субстрата.

Диаметр почвенных гранул составляет 300—500мкм. Совокупность гранул образует сложную микроструктуру, состоящую из пор и капилляров, заполненных газами (состав их может быть разным) и почвенным раствором. Такой агрегат является простейшим природным очагом обитания микробов — своеобразной «микропланеткой». Диаметры подобных «планеток» 3—5мм и более. Если в очаге находится источник энергии (доступное для микробов органическое вещество), то такая совокупность (система) может служить примером простейшей микробной ценотической ячейки — устойчивого в течение определенного времени сообщества микроорганизмов. Главным моментом является присутствие энергетического очага, что создает начало пищевой цепи и служит своеобразным «мотором» для деятельности всего сообщества.

В микроучастке, где находится органический материал (концентрат энергии), поселяются микробы, требующие для своего развития высокой концентрации органического вещества, быстро размножающиеся и минерализующие его. Они являются характерными представителями экологической группы макрофитов — требовательных к пище микроорганизмов.

После исчерпания источников пищи деятельность этой группы микроорганизмов в очаге замирает и микробы переходят в состояние длительного покоя, близкого к анабиозу, вплоть до нового притока энергии и новой бурной вспышки их активности. Значительная часть биомассы бурно развившихся популяций микроорганизмов лизируется. Арена активной жизни — гранулы почвы — оказываются усеянными спорами, цистами и другими, переживающими неблагоприятные условия, формами.

В период высокой активности от очага, обогащенного органическим материалом, в окружающие микроучастки диффундируют растворимые органические вещества (в том числе вещества, выделяемые микроорганизмами). Это ведет к возникновению зоны, содержащей небольшие количества легко подвижных источников энергии. В этой сфере развивается микрофлора, растущая при низком содержании пищи в среде. Эти организмы представляют другую экологическую группу микрофитов – микробов, растущих при минимальных концентрациях органических веществ в почве и экономно использующих их.

При новом поступлении органического вещества в очаг тормозится развитие микрофитных бактерий и нередко следует за этим лизис (растворение) клеток. Часто популяции выживают. Завоеванная микрофитами территория утрачивается ими. В обогащенном источниками пищи очаге вновь активно размножаются требующие высокого уровня питания макрофиты. Так возникают микропульсации активности микроорганизмов и совершается длящаяся миллионы лет смена микробных сообществ.

Указанные процессы состоят из фаз различной длительности. Одни фазы длятся дольше (разложение значительных масс органического вещества), имеют сезонный характер (растительный опад осенью). Рядом соседствующие микроочаги могут развиваться в противоположных направлениях (обеднение и обогащение очага), что ведет к проявлению упоминавшейся ранее мозаичности. Поэтому почва всегда оказывается насыщенной разного рода микроорганизмами (находящимися, как правило, в состоянии покоя), готовыми к ответу (росту, использованию субстрата) при попадании в почву источников пищи и энергии. В 1см 2 сравнительно небогатой дерново-подзолистой почвы может содержаться до 20 млрд. клеток. Это составляет около 1% от веса самой почвы. В 30-сантиметровом слое на площади 1га в почвах разных типов содержится от 1,5-2 до 15-40т биомассы. Живой массой микробов с площади 1га можно загрузить целую колонну большегрузных автомашин.

По имеющимся в распоряжении ученых данным, биомасса всех обитающих на суше нашей планеты живых существ составляет от 10-12 до 10-13т (поверхность суши равна 51-Ю9 га), в том числе:

- суммарная биомасса животных организмов (сухой остаток) — 0,55-109т;

- суммарная биомасса растений (сухой остаток) — 55-1О9т;

- суммарная биомасса микроорганизмов (сухой остаток): (тундровые и пустынные почвы — 3,06-109m + другие почвы —71,4-109т) x 74,46 x 109т;

- биомасса простейших животных и почвенных водорослей (сухой остаток) — 1,5-109т.

Как легко убедиться, суммарная биомасса животных и высших растений, обитающих на суше, составляет около 56-109т. В то же время суммарная биомасса микроорганизмов, простейших и водорослей равна 76-109т. Несмотря на ориентировочность таких расчетов, все же становится очевидным, что биомасса существ, составляющих мир микробов, равна биомассе всех остальных обитателей суши и, возможно, превышает ее. То есть, микроорганизмы оказывают огромное влияние на природную среду.

Сообщества любых организмов, в том числе микроорганизмов, представляют собой не случайные скопления, а организованные объединения популяций, обладающих коллективными функциями и взаимодействием. Такие объединения обладают большой стабильностью, и многие воздействия на среду обитания (вспашка почв, внесение удобрений и др.) не разрушают типичных, для данного субстрата ценозов. Сообщества и популяции, их составляющие, обладают рядом особенностей: плотностью (количество особей на единице пространства), адаптивностью (способностью осваивать новые субстраты за счет фонда дремлющих форм, физиологической адаптации активной микрофлоры и др.). Популяции (не только особи!) обладают возрастом, стареют. Микробные ценозы могут быть неполноценными по составу — не содержать некоторых специализированных групп микробов. Важным свойством микробных ассоциаций является их способность к авторегуляции состава и деятельности.

К числу регуляторных механизмов микробных ассоциаций относится характер взаимоотношений между микробными популяциями. Он бывает различным и сложным. Широко распространены в природе антагонистические взаимоотношения и подавление продуцентами антибиотиков (в первую очередь грибами и актиномицетами) других организмов и изменение кислотности среды в зонах обитания организма при разложении органического вещества.

Антагонизм может быть и более драматическим. Хищники (простейшие) выедают бактерии и водоросли в значительных количествах. Взаимосвязь между хищниками и жертвами оказывается очень прочной: при падении числа особей жертв отмирает часть популяции хищника и, как следствие, возрастает численность клеток жертв, а затем и хищника. Устанавливается своеобразный пульсирующий характер взаимодействия.

Другим примером антагонистических взаимоотношений является паразитизм. В роли паразитов выступают внутриклеточные паразитические бактерии из рода Bdellovibrio и вирусы бактерий — бактериофаги.

Известны многочисленные примеры паразитирования бактерий на мицелии грибов, хищных грибов, активно захватывающих и лизирующих мелких почвенных червей (нематод).

Другим источником воздействий на микрофлору почв является сам субстрат. Хорошо известны явления токсичности почв за счет кислой реакции, наличия токсических соединений алюминия и др. Ученые исследуют также явление микробостазиса — свойства почвы задерживать рост и развитие обитающих в ней микробов. Механизмы этих процессов не изучены, но, по-видимому, связаны со специфическим влиянием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и веществ, попадающих в почву при отмирании и лизисе клеток. Почва как своеобразное «живое тело» сопротивляется избыточному развитию микроорганизмов, поддерживая их в дремлющем (латентном) состоянии и «разрешая» вспышки фаворитных групп, обеспеченных в краткие промежутки времени пищей и энергией.

Высшие растения, являясь основным источником питательных веществ для преобладающего числа микробного населения почв — гетеротрофов,— оказывают существенное влияние на микробные ценозы.

Зоны, непосредственно примыкающие к корням живых растений, являются областями активного развития микроорганизмов. Это связано, прежде всего, с выделениями из корней органических веществ, синтезированных растениями. Совокупность микроорганизмов, содержащихся в большом количестве в узкой зоне вокруг корней, называют ризосферной микрофлорой, а саму зону — ризоcферой. Кроме того, существует представление о ризоплане — непосредственной поверхности корня, заселенной микробами. Ясно, что метаболизм (обмен веществ) корней оказывает большое влияние на почвенную среду, прилегающую к корням. Важным источником стимуляции почвенного микронаселения является выделение корнями питательных веществ. Патогенные и симбиотические микроорганизмы привязаны к ним либо способны растворять стенку клеток корня и проникать внутрь цитоплазмы. Экзосмос органических веществ из корней растений обусловлен активными процессами, пассивной диффузией или выделениями из отмирающих клеток.

В продуктах экзосмоса корней обнаружено большое количество различных веществ, в том числе 10 разных сахаров, 23 аминокислоты, 10 витаминов, полисахаридные слизи, органические кислоты и др.

На ризосферную микрофлору влияют вид, возраст растений и их состояние, положение и характер распределения корней, тип почвы и окружение. Корни растений стимулируют или угнетают микробов в разной степени. Бобовые растения чаще всего стимулируют развитие микробов. В ризосфере клеверов, например, обнаруживается значительно больше микроорганизмов, чем в зоне корней злаков и деревьев. Корневые выделения растений в случае длительного выращивания одних и тех же культур растений (монокультур) на одних и тех же площадях приводят к так называемому «почвенному утомлению». Такая обстановка, в сочетании с монотонным по составу растительным опадом, вызывает селекцию отдельных групп и даже видов микроорганизмов и их чрезмерное развитие в почвах. Следствием этого являются стойкие заболевания растений (при развитии патогенных для растений микробов), уносящие урожай. В пределах поверхности одного корешка микрофлора оказывается разной, и обилие микроорганизмов нарастает к кончикам корней, где, например, отмечен наибольший экзосмос аминокислот.

Ризосферный эффект более ярко выражен в песчаных почвах и менее — в гумусных. В пустынных районах ризосфера является, по-видимому, единственной зоной, где активно развивается микрофлора. В любой почве изменения окружающей среды, включая агротехнические мероприятия, оказывают меньшее воздействие на микроорганизмы в ризосфере по сравнению с обитателями почвы. Ризосферная зона представляет собой своеобразную «буферную» систему, препятствующую воздействию среды на микрофлору.

Каждый вид микроорганизма способен расти, развиваться и размножаться в рамках внешних условий, которые отражают их уровень толерантности (устойчивости) или экологическую амплитуду. Эти рамки определены критическими величинами факторов. Отдельные организмы способны существовать при крайних (экстремальных) значениях факторов среды и часто становятся узкоспециализированными — облигатными (обязательными) по отношению к уровню действующего фактора. Таковыми являются облигатные галофиты, растущие в насыщенных растворах солей, многие облигатные термофилы, глубоководные барофильные бактерии (устойчивые к высокому давлению), выдерживающие давление 1400атм, облигатные анаэробы, погибающие при незначительных примесях кислорода в атмосфере. Ряд бактерий и грибов способны размножаться при 0°С, если водный раствор не замерзает (растворы солей, в отличие от чистой воды, замерзают при более низкой температуре).

Имеются многочисленные примеры исключительности микробного мира в целом по отношению к факторам среды в экстремальном (крайнем) выражении. Так, например, опасным температурным пределом для животных, включая простейших, является 50°С, максимум для грибов 56—60°С. Сине-зеленые водоросли активны в горячих источниках при 73—75°С, а некоторые флексибактерии активно размножаются в горячих гейзерах (90°С). Зона толерантности микробного мира поистине грандиозна, ее границы часто находятся на предельных значениях отдельных факторов. Эта особенность микроорганизмов обеспечивает им практически беспредельное развитие на нашей планете.

Большинство же микроорганизмов ограничено более узкими рамками, и их развитие либо задерживается, либо, в результате воздействия отдельных факторов, наступает гибель и разрушение клеток. Большую роль в выживаемости микроорганизмов в условиях, которые могут оказаться губительными, играют «факторы компенсации». Так, например, температурный барьер преодолевается микробами, не приспособленными к этому, при наличии питательных элементов. Термофильная бактерия Bacillus stearothermophilus развивается при низкой температуре при наличии в среде ростовых факторов. Arthrobacter globiiormismrtepaHTeH – при высокой и низкой температуре в присутствии солей (NaCl). Низкая температура придает Bacillus stearothermophilus нечувствительность к токсинам, не мешая ее росту.

Нет практически ни одного вещества (в первую очередь содержащего углерод), которое не могло бы быть разложено микроорганизмами. Самые устойчивые соединения — асфальты, битумы и новые синтезированные химическим путем соединения, не встречающиеся в природе, также атакуются микробами.

Все изложенные выше сведения, составляющие лишь фрагменты того, что известно современной микробиологии, дают основание самому читателю сделать вывод об огромной и исключительной роли микроорганизмов в круговороте веществ в природе.

Источник