Почва как среда обитания патогенных микроорганизмов

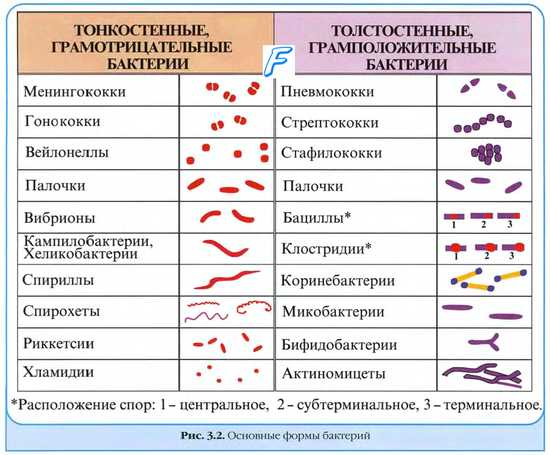

Почва — главный резервуар и естественная среда обитания микроорганизмов, принимающих участие в процессах ее формирования и самоочищения, а также в круговороте веществ (азота, углерода, серы, железа) в природе. Помимо неорганических веществ, почва состоит из органических соединений, образующихся в результате гибели и разложения живых существ. Микроорганизмы почвы обитают в водных и коллоидных плёнках, обволакивающих почвенные частицы. Состав микрофлоры почвы разнообразен и включает преимущественно спорообразующие бактерии, актиномицеты, спирохеты, архебактерии, простейшие, сине-зелёные водоросли, ми-коплазмы, грибы и вирусы. Состав микрофлоры зависит от вида почвы, способов её обработки, содержания органических веществ, влажности, климатических условий и других причин. В песчаных почвах преобладают аэробные организмы, в глинистых— анаэробы.

Микроорганизмы почвы размножаются при 25-45 0 С, термофильные виды (например, бактерии родов Thermomonospora, Thermococcus) — и при более высокой температуре. Околокорневая (ри-зосферная) зона растений [от греч. rhiza, корень] особенно насыщена микробами, образующими зону интенсивного размножения и повышенной активности, специфичную для каждого вида растений. При этом происходит непрерывная борьба за источники питания и кислород. Количество микроорганизмов в почве достигает нескольких миллиардов в 1 г. Больше всего их в унавоженной и подвернутой обработке (пахоте и аэрации) почве — до 4,8-5,2 млрд в 1 г. Меньше микробов содержится в лесной почве, ещё меньше— в песках (0,9-1,2 млрд в 1 г). Масса микроорганизмов в почве на 1 гектар в среднем составляет около 1000 кг. На состав микрофлоры почвы влияет деятельность человека; в частности, регулярное перекапывание почвы отрицательно сказывается на сложившихся биоценозах, особенно лёгких почв (за счёт гибели анаэробных бактерий). Существенный вред микробным сообществам наносит загрязнение почвы отходами, содержащими токсические продукты. На состав микрофлоры неблагоприятно влияет регулярное попадание в почву выделений человека и животных, способствующее избыточному размножению отдельных групп микроорганизмов.

• Микроорганизмы обильно и многообразно представлены в почве. В её состав входят микобактерии, псевдомонады, спорообразующие бактерии, азотфиксирующие и нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, грибы. Вокруг корней растений имеется зона интенсивного роста и повышенной активности микробов. Поверхность корневой системы колонизируют преимущественно псевдомонады и грибы. Последние вступают в симбиотические отношения с растениями и образуют микоризу (грибокорень), стимулирующую рост обоих партнёров. Насыщенность микробами различных почв варьирует — их значительно больше в почве, богатой органическими веществами и подвергающейся механической аэрации. Наибольшую микробную обсеменённость почв регистрируют на полях с фекальным орошением, свалках, местах выпаса скота. Нередко в состав микробных ценозов подобных мест входят и бактерии, патогенные для человека.

• Микроорганизмы распределены в почве неравномерно. На поверхности и в верхних слоях (толщиной 1-2 мм) их относительно мало из-за микробицидного действия солнечных лучей и высушивания. Наиболее многообразна и многочисленна микрофлора почвы на глубине 10-20 см, где протекают основные процессы превращения органических веществ, обусловленные деятельностью микробов. В глубоких слоях почвы микрофлора становится скудной.

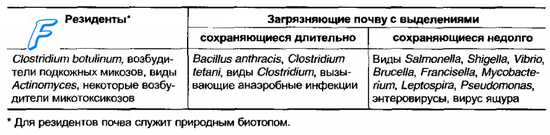

Таблица 6-1. Патогенные микроорганизмы почвы

• В почве большинство представителей нормальной и патогенной микрофлоры человека и животных длительно не выживают. Однако некоторые бактерии, входящие в состав нормальной микрофлоры человека, включаются в биоценоз почвы, а отдельные виды остаются постоянными её обитателями. Эти факты объясняют трудности разделения микрофлоры почв на резидентную и транзиторную. Для выяснения роли почвы в передаче инфекционных болезней необходимо знать возможную продолжительность сохранения и размножения в ней патогенных бактерий: (табл. 6-1). На время выживания патогенных бактерий в почве оказывают влияние многие факторы: состав и тип почвы, температура, влажность, воздействие атмосферных осадков, степень и характер загрязнения (преимущественно органическое, микробное или химическое). Классификация почвенных патогенных микроорганизмов

• Патогенные микроорганизмы, постоянно обитающие в почве (например, возбудитель ботулизма). Бактерии попадают в почву с испражнениями человека и животных, их споры сохраняются в ней неопределённо долго.

• Патогенные спорообразующие микроорганизмы, для которых почва — вторичный резервуар (например, возбудитель сибирской язвы). Бактерии попадают в почву с фекалиями человека и животных, прочими выделениями, а также с трупами погибших животных. При благоприятных условиях они могут размножаться и сохраняться длительное время в виде спор.

• Патогенные микроорганизмы, попадающие в почву с выделениями человека и животных и сохраняющиеся в течение нескольких недель или месяцев. В эту группу входят различные споронеобразующие бактерии. Основные факторы, приводящие к быстрой гибели микроорганизмов, — неспособность к спорообразованию и антагонистические свойства микрофлоры почвы (конкуренция за источники энергии и питания).

Источник

Почва как среда обитания микробов

Особое место среди природных сред обитания микроорганизмов занимает почва. Это чрезвычайно гетерогенный (разнородный) по структуре субстрат, имеющий микромозаичное строение. Почва представляет собой совокупность множества очень мелких (от долей миллиметра до 3—5 мм) агрегатов (шероховатых гранул, иногда объединенных в группы), пронизанных порами, омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам.

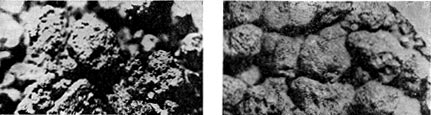

Рис. 119. Микроструктура почвы. Видны гранулы и очаги. Фото в световом микроскопе 1 — увел. х 20; 2 — увел. х 60.

Эта структура хорошо видна в световом микроскопе (рис. 119); «микропещеры» и туннели-капилляры — могут быть рассмотрены в сканирующем электронном микроскопе (рис. 120).

Рис. 120. Микроструктура микробных очагов (фото в сканирующем электронном микроскопе). Увел. X 1600.

Остатки растений и животных, гумусовые вещества — органический элемент почвы — распределены в ней не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах, часто устилая пленкой почвенные гранулы, создавая зоны, где протекает бурная, но непродолжительная деятельность микробных сообществ, заселяющих эти участки.

На поверхности почвенных частиц микроорганизмы располагаются небольшими микроколониями (по 20—100 клеток в каждой). Часто они развиваются в толще сгустков органического вещества, на живых и отмирающих корнях растений, в тонких капиллярах и внутри комочков.

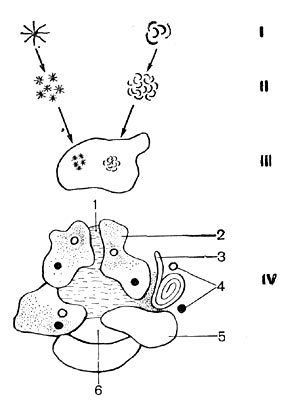

Природные микроколонии микробов представляют собой размножающиеся в естественной среде популяции, т. е. совокупности родственных между собой особей (клеток) одного вида, расположенных на ограниченном участке природного субстрата. Их развитие начинается с формирования небольших групп клеток. Эти агрегаты клеток (преимущественно бактерий) не бывают хаотическими. Часто они соединены в розетки, спирали и иные организованные группы, образуя первичные микроколонии. Со временем эти первичные микроколонии, расположенные рядом либо разрастающиеся и образующие новые микроскопления, приводят к образованию популяционных колоний, заселяющих в отдельных местах почвенные гранулы (рис. 121).

Диаметр гранул составляет 300—500 мкм. Совокупность гранул образует сложную микроструктуру, состоящую из пор и капилляров, заполненных газами (состав их может быть разным) и почвенным раствором. Такой агрегат является простейшим природным очагом обитания микробов — своеобразной «микропла-неткой». Диаметры подобных «планеток» 3 — 5 мм и более. Если в очаге находится источник энергии (доступное для микробов органическое вещество), то такая совокупность (система) может служить примером простейшей микробной ценотической ячейки — устойчивого в течение определенного времени сообщества микроорганизмов. Главным моментом является присутствие энергетического очага, что создает начало пищевой цепи и служит своеобразным «мотором» для деятельности всего сообщества.

Рис. 121. Схема структуры простейшего микробного ценоза: I — простейшая микроколония (микроагрегат 5—10 мкм), II — популяционная микроколония бактерий (30—50 мкм); III — гранула почвы, заселенная популяционными колониями (300—500 мкм); IV — микроочаг (общий диаметр 0,5—5 лип): 1 — капилляр, заполненный почвенным раствором; 2 — пленка гумусового вещества; 3 — растительный материал; 4 — популяционные колонии микробов; 5 — почвенная минеральная гранула; 6 — пора.

В микроучастке, где находится органический материал (концентрат энергии), поселяются микробы, требующие для своего развития высокой концентрации органического вещества, быстро размножающиеся и минерализующие его. Они являются характерными представителями экологической группы макрофитов — требовательных к пище сапрофитов. Сюда относятся грибы, многие спорообразующие и неспорообразующие бактерии и актиномицеты.

После исчерпания источников пищи деятельность этой группы гетеротрофов в очаге замирает и микробы переходят в состояние длительного покоя, близкого к анабиозу, вплоть до нового притока энергии и новой бурной вспышки их активности. Значительная часть биомассы бурно развившихся популяций микроорганизмов лизируется. Арена активной жизни — гранулы почвы — оказываются усеянными спорами, цистами и другими переживающими формами.

В период высокой активности от очага, обогащенного органическим материалом, в окружающие микроучастки диффундируют растворимые органические вещества (в том числе микробные метаболиты). Это ведет к возникновению зоны, содержащей небольшие (часто следовые) количества легко мобилизуемых источников энергии. В этой сфере развивается микрофлора, растущая при низком содержании пищи в среде. Эти организмы представляют другую экологическую группу микрофитов — сапрофитных микробов, растущих при минимальных концентрациях органических веществ в почве и экономно использующих их. Сюда относятся многие неспорообразующие бактерии, в том числе стебельковые и почкующиеся бактерии, часто известные под названием оли-готрофов (организмов с умеренными потребностями в пище). На богатых (лабораторных) средах они не растут и часто даже погибают.

При новом поступлении органического вещества в очаг тормозится развитие олиготроф-ных бактерий и нередко следует за этим лизис клеток. Часто популяции выживают. Завоеванная олиготрофами территория утрачивается ими. В обогащенном источниками пищи очаге вновь активно размножаются требующие высокого уровня питания сапрофиты. Так возникают микропулъсации активности микроорганизмов и совершается длящаяся миллионы лет смена микробных сообществ. Исследование этих явлений наряду со многими другими: скоростью размножения микроорганизмов, временем индивидуальной жизни и циклами развития в природных условиях — представляют собой сложнейшие проблемы современной экологии микроорганизмов.

Указанные процессы состоят из фаз различной длительности. Одни фазы длятся дольше (разложение значительных масс органического вещества), имеют сезонный характер (растительный опад осенью). Рядом соседствующие микроочаги могут развиваться в противоположных направлениях (обеднение и обогащение очага), что ведет к проявлению упоминавшейся ранее мозаичности. Поэтому почва всегда оказывается насыщенной разного рода микроорганизмами (находящимися, как правило, в состоянии покоя), готовыми к ответу (росту, использованию субстрата) при попадании в почву источников пищи и энергии. Исследования последних лет, проведенные с применением прямых методов учета микроорганизмов в световом и электронном микроскопах, позволили уточнить количество микроорганизмов в почвах и рассчитать их биомассу. Как оказалось, в 1 см3 сравнительно небогатой дерново-подзолистой почвы может содержаться до 20 млрд. клеток. Это составляет около 1% от веса самой почвы. В 30-сантиметровом слое на площади 1 га в почвах разных типов содержится от 1,5 — 2 до 15—40 т биомассы. Живой массой микробов с площади 1 га можно загрузить целую колонну большегрузных автомашин.

По имеющимся в распоряжении ученых данным, биомасса всех обитающих на суше нашей планеты живых существ составляет от 10

13 т (поверхность суши равна 51-Ю9 га), в том числе:

1) суммарная биомасса животных организмов (сухой остаток) — 0,55-10 9 т;

2) суммарная биомасса растений (сухой остаток) — 55-10 9 т;

3) суммарная биомасса микроорганизмов (сухой остаток);

а) тундровые и пустынные почвы — 3,06-10 9 т;

б) другие почвы — 71,4-10 9 т;

4) биомасса простейших животных и почвенных водорослей (сухой остаток) — 1,5*10 9 т.

Как легко убедиться, суммарная биомасса животных и высших растений, обитающих на суше, составляет около 56-10 9 т. В то же время суммарная биомасса микроорганизмов, простейших и водорослей равна 76-10 9 т. Несмотря на ориентировочность таких расчетов, все же становится очевидным, что биомасса существ, составляющих мир микробов, равна биомассе всех остальных обитателей суши и, возможно, превышает ее. Читатель может сделать некоторые выводы об огромном влиянии, оказываемом на природную среду микроорганизмами.

Сообщества любых организмов, в том числе микроорганизмов, представляют собой не случайные скопления, а организованные объединения популяций, обладающих коллективными функциями и взаимодействием. Такие объединения обладают большой стабильностью, и многие воздействия на среду обитания (вспашка почв, внесение удобрений и др.) не разрушают типичных для данного субстрата ценозов. Сообщества и популяции, их составляющие, обладают рядом особенностей: плотностью (количество особей на единице пространства), адаптивностью (способностью осваивать новые субстраты за счет фонда дремлющих форм, физиологической адаптации активной микрофлоры и др.). Популяции (не только особи!) обладают возрастом, стареют. Микробные ценозы могут быть неполноценными по составу — не содержать некоторых специализированных групп микробов. Важным свойством микробных ассоциаций является их способность к авторегуляции состава и деятельности.

К числу регуляторных механизмов микробных ассоциаций относится характер взаимоотношений между микробными популяциями. Он бывает различным и сложным.

Широко распространены в природе антагонистические взаимоотношения и подавление продуцентами антибиотиков (в первую очередь грибами и актиномицетами) других организмов и изменение кислотности среды в зонах обитания организма при разложении органического вещества.

Антагонизм может быть и более драматическим. Хищники (простейшие) выедают бактерии и водоросли в значительных количествах. Взаимосвязь между хищниками и жертвами оказывается очень прочной: при падении числа особей жертв отмирает часть популяции хищника и, как следствие, возрастает численность клеток жертв, а затем и хищника. Устанавливается своеобразный пульсирующий характер взаимодействия.

Другим примером антагонистических взаимоотношений является паразитизм. В роли паразитов выступают внутриклеточные паразитические бактерии из рода Bdellovibrio и вирусы бактерий — бактериофаги.

Известны многочисленные примеры паразитирования бактерий на мицелии грибов, хищных грибов, активно захватывающих и лизирующих мелких почвенных червей (нематод).

Особым случаем взаимодействия микроорганизмов — крайнее проявление симбиоза — являются лишайники. Они представляют собой ассоциацию из водорослей и грибов. Часто им сопутствуют бактерии. Эти ассоциации очень устойчивы, рассматриваются в специальном разделе, но, по сути дела, являются микробными.

Сложный характер взаимодействия двух и тем более многих компонентов ассоциаций оказывает большое влияние на микробные ценозы, особенно при усилении влияния отдельных групп и последующей смены доминирующих организмов.

Другим источником воздействий на микрофлору почв является сам субстрат. Хорошо известны явления токсичности почв за счет кислой реакции, наличия токсических соединений алюминия и др. Ученые исследуют также явление микробостазиса — свойства почвы задерживать рост и развитие обитающих в ней микробов. Механизмы этих процессов не изучены, но, по-видимому, связаны со специфическим влиянием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и веществ, попадающих в почву при отмирании и лизисе клеток. Почва как своеобразное «живое тело» сопротивляется избыточному развитию микроорганизмов, поддерживая их в дремлющем (латентном) состоянии и «разрешая» вспышки фаворитных групп, обеспеченных в краткие промежутки времени пищей и энергией.

Источник