4.3. Почва как среда обитания

4.3. Почва как среда обитания

4.3.1. Особенности почвы

Почва представляет собой рыхлый тонкий поверхностный слой суши, контактирующий с воздушной средой. Несмотря на незначительную толщину, эта оболочка Земли играет важнейшую роль в распространении жизни. Почва представляет собой не просто твердое тело, как большинство пород литосферы, а сложную трехфазную систему, в которой твердые частицы окружены воздухом и водой. Она пронизана полостями, заполненными смесью газов и водными растворами, и поэтому в ней складываются чрезвычайно разнообразные условия, благоприятные для жизни множества микро– и макроорганизмов (рис. 49). В почве сглажены температурные колебания по сравнению с приземным слоем воздуха, а наличие грунтовых вод и проникновение осадков создают запасы влаги и обеспечивают режим влажности, промежуточный между водной и наземной средой. В почве концентрируются запасы органических и минеральных веществ, поставляемых отмирающей растительностью и трупами животных. Все это определяет большую насыщенность почвы жизнью.

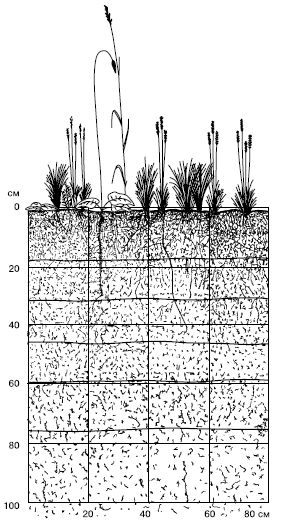

В почве сосредоточены корневые системы наземных растений (рис. 50).

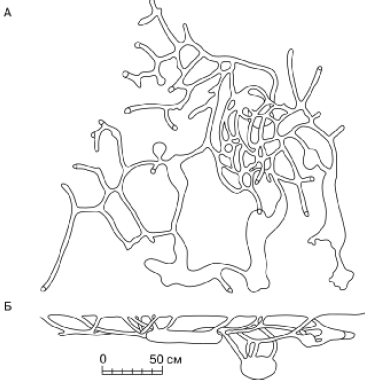

Рис. 49. Подземные ходы полевки Брандта: А – вид сверху; Б – вид сбоку

Рис. 50. Размещение корней в степной черноземной почве (по М. С. Шалыту, 1950)

В среднем на 1 м 2 почвенного слоя приходится более 100 млрд клеток простейших, миллионы коловраток и тихоходок, десятки миллионов нематод, десятки и сотни тысяч клещей и коллембол, тысячи других членистоногих, десятки тысяч энхитреид, десятки и сотни дождевых червей, моллюсков и прочих беспозвоночных. Кроме того, 1 см 2 почвы содержит десятки и сотни миллионов бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и других микроорганизмов. В освещенных поверхностных слоях в каждом грамме обитают сотни тысяч фотосинтезирующих клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей. Живые организмы столь же характерны для почвы, как и ее неживые компоненты. Поэтому В. И. Вернадский отнес почву к биокосным телам природы, подчеркивая насыщенность ее жизнью и неразрывную связь с ней.

Неоднородность условий в почве резче всего проявляется в вертикальном направлении. С глубиной резко меняется ряд важнейших экологических факторов, влияющих на жизнь обитателей почвы. Прежде всего это относится к структуре почвы. В ней выделяют три основных горизонта, различающихся по морфологическим и химическим свойствам: 1) верхний перегнойно-аккумулятивный горизонт А, в котором накапливается и преобразуется органическое вещество и из которого промывными водами часть соединений выносится вниз; 2) горизонт вмывания, или иллювиальный В, где оседают и преобразуются вымытые сверху вещества, и 3) материнскую породу, или горизонт С, материал которой преобразуется в почву.

В пределах каждого горизонта выделяются более дробные слои, также сильно различающиеся по свойствам. Например, в зоне умеренного климата под хвойными или смешанными лесами горизонт А состоит из подстилки (А 0) – слоя рыхлого скопления растительных остатков, темноокрашенного гумусового слоя (А 1), в котором частицы органического происхождения перемешаны с минеральными, и подзолистого слоя (А 2) – пепельно-серого по цвету, в котором преобладают соединения кремния, а все растворимые вещества вымыты в глубину почвенного профиля. Как структура, так и химизм этих слоев очень различны, и поэтому корни растений и обитатели почвы, перемещаясь всего на несколько сантиметров вверх или вниз, попадают в другие условия.

Размеры полостей между частицами почвы, пригодных для обитания в них животных, обычно быстро уменьшаются с глубиной. Например, в луговых почвах средний диаметр полостей на глубине 0–1 см составляет 3 мм, 1–2 см – 2 мм, а на глубине 2–3 см – всего 1 мм; глубже почвенные поры еще мельче. Плотность почвы также изменяется с глубиной. Наиболее рыхлы слои, содержащие органическое вещество. Порозность этих слоев определяется тем, что органические вещества склеивают минеральные частицы в более крупные агрегаты, объем полостей между которыми увеличивается. Наиболее плотен обычно иллювиальный горизонт В, сцементированный вымытыми в пего коллоидными частицами.

Влага в почве присутствует в различных состояниях: 1) связанная (гигроскопическая и пленочная) прочно удерживается поверхностью почвенных частиц; 2) капиллярная занимает мелкие поры и может передвигаться по ним в различных направлениях; 3) гравитационная заполняет более крупные пустоты и медленно просачивается вниз под влиянием силы тяжести; 4) парообразная содержится в почвенном воздухе.

Содержание воды неодинаково в разных почвах и в разное время. Если слишком много гравитационной влаги, то режим почвы близок к режиму водоемов. В сухой почве остается только связанная вода и условия приближаются к наземным. Однако даже в наиболее сухих почвах воздух влажнее наземного, поэтому обитатели почвы значительно менее подвержены угрозе высыхания, чем на поверхности.

Состав почвенного воздуха изменчив. С глубиной в нем сильно падает содержание кислорода и возрастает концентрация углекислого газа. В связи с присутствием в почве разлагающихся органических веществ в почвенном воздухе может быть высокая концентрация таких токсичных газов, как аммиак, сероводород, метан и др. При затоплении почвы или интенсивном гниении растительных остатков местами могут возникать полностью анаэробные условия.

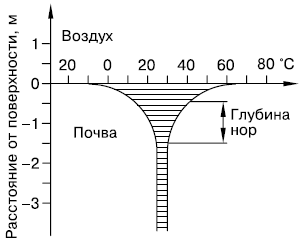

Колебания температуры резки только на поверхности почвы. Здесь они могут быть даже сильнее, чем в приземном слое воздуха. Однако с каждым сантиметром вглубь суточные и сезонные температурные изменения становятся все меньше и на глубине 1–1,5 м практически уже не прослеживаются (рис. 51).

Рис. 51. Уменьшение годовых колебаний температуры почвы с глубиной (по К. Шмидт-Нильсону, 1972). Заштрихованная часть – размах годовых колебаний температуры

Все эти особенности приводят к тому, что, несмотря на большую неоднородность экологических условий в почве, она выступает как достаточно стабильная среда, особенно для подвижных организмов. Крутой градиент температур и влажности в почвенном профиле позволяет почвенным животным путем незначительных перемещений обеспечить себе подходящую экологическую обстановку.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Почва и микроорганизмы

Почва и микроорганизмы Почва населена самыми разнообразными обитателями. Зеленые растения своими корнями черпают из почвы минеральные соли. Трудолюбивый крот роет в ней многочисленные туннели, в почве находят приют множество различных червей и насекомых. Широко

Животные и почва

Животные и почва Чтоб видеть воочью: Во славу природы Раскиданы звери, Распахнуты воды. Э. Багрицкий Чтоб видеть воочью: во славу природы раскиданы звери, распахнуты водыЗа год до выхода в свет книги Докучаева «Русский чернозем» был опубликован труд Ч. Дарвина

Глава 14 ПОЧВА НА СЛУЖБЕ ЖИЗНИ

Глава 14 ПОЧВА НА СЛУЖБЕ ЖИЗНИ Проницательный Карвер нашел способ восстановить истощенные хлопком почвы Алабамы путем чередования культур и внесения натуральных органических удобрений. Однако после его смерти химические корпорации начали массированную обработку

1 Наследственность и среда

1 Наследственность и среда Он прирожденный дьявол, и напрасны Мои труды и мягкость обращенья. Вильям Шекспир Иногда от европейцев можно услышать, что все китайцы похожи друг на друга. Без сомнения, лишь немногие принимают всерьез это весьма далекое от истины

11 Пища и почва

11 Пища и почва Капиталистическая система является одним из самых губительных, ограничивающих факторов, и это обвинение принадлежит к тяжелейшим, которые можно против нее выдвинуть. Методы свободной конкуренции и погоня за прибылью оказались пагубными для земли… Почти

4.1. Водная среда обитания. Специфика адаптации гидробионтов

4.1. Водная среда обитания. Специфика адаптации гидробионтов Вода как среда обитания имеет ряд специфических свойств, таких, как большая плотность, сильные перепады давления, относительно малое содержание кислорода, сильное поглощение солнечных лучей и др. Водоемы и

4.2.2. Почва и рельеф. Погодные и климатические особенности наземно-воздушной среды

4.2.2. Почва и рельеф. Погодные и климатические особенности наземно-воздушной среды Эдафические факторы среды. Свойства грунта и рельеф местности также влияют на условия жизни наземных организмов, в первую очередь растений. Свойства земной поверхности, оказывающие

4.4. Живые организмы как среда обитания

4.4. Живые организмы как среда обитания Многие виды гетеротрофных организмов в течение всей жизни или части жизненного цикла обитают в других живых существах, тела которых служат для них средой, существенно отличающейся по свойствам от внешней.Использование одними

О среде обитания

О среде обитания Между нами и австралопитеком, который ходил прямо, но имел мозг, как у обезьяны, лежит несколько миллионов лет; это 100 000, может быть, 200 000 поколений. Может показаться, что это не так много. Но только 5000 поколений понадобилось, чтобы превратить волка в

IV. Инстинкты адаптации к эволюционной среде обитания

IV. Инстинкты адаптации к эволюционной среде обитания Эволюционная среда обитания, она же — среда эволюционной адаптации, СЭА (в англоязычной литературе употребляется аббревиатура EEA) — среда, в которой происходила большая часть эволюции наших предков после их

Наследственность и влияние среды обитания

Наследственность и влияние среды обитания Каково соотношение врожденного и приобретенного в психике и поведении – вопрос не только биологии. Это вопрос вечный, поскольку ответ на него определяется мироощущением человека. (Именно – мироощущением, а не мировоззрением.

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора

10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора Вспомните!На основании собственных наблюдений приведите примеры приспособленности организмов к условиям существования.В течение многих веков в естествознании господствовало

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Окружающая организм среда состоит из четырех взаимодействующих компонентов: местообитания, других организмов, ресурсов, условий.Ресурсы — это нечто, что можно потреблять и что может истощиться, то есть пища, свет, пространство. Условия — это физические

Лес — среда обитания грибов

Лес — среда обитания грибов Когда мы произносим слово «гриб», перед нашим мысленным взором сразу возникают леса: светлые березняки и сосняки, темные мрачные ельники, влажные и сухие, травяные, моховые, лишайниковые — словом, самые разные. И эта аналогия не случайна, ведь

Источник

Почва как среда обитания

Почва — это поверхностный слой литосферы, твердой оболочки Земли, контактирующий с воздушной средой. Почва — плотная среда, состоящая из отдельных твердых частиц разной величины. Твердые частицы окружены тонкой пленкой воздуха и воды. Поэтому почву рассматривают как трехфазную систему.

Поверхностный слой почвы достаточно рыхлый. Он пронизан системой полостей и ходов и содержит большое количество мертвой органики (растительный опад, гумус и пр.). Это горизонт А — перегнойно-аккумулятивный. Глубже расположен очень плотный горизонт вмывания (иллювиальный) — В. Его твердые частицы цементируются коллоидами из горизонта А. Под ним расположен горизонт С — материнская (почвообразующая) порода.

Механическая неоднородность почвенных горизонтов определяет специфику абиотических факторов. Так, с глубиной в почве ухудшается аэрация. Количество кислорода снижается, увеличивается содержание углекислого газа, а также других газов, образующихся при разложении органических веществ. В верхних горизонтах почвы концентрируются вещества, необходимые для питания растений — фосфор, азот, кальций, калий и многие другие. Свет в почву практически не проникает.

Колебания температуры (сезонные и суточные) выражены только в поверхностном слое почвы. На глубине 1—1,5 метров температура практически стабильна (4—5°С). Режим влажности в почве более благоприятен для животных, чем в наземно-воздушной среде, особенно для микроскопических организмов, обитающих в воздушно-водной пленке между твердых частиц почвы. Даже в сухой почве сохраняется пленочная вода, находящаяся в почвенном воздухе, а испаряется прежде всего вода, заполняющая почвенные поры (капиллярная) и пустоты (гравитационная).

Почва обладает также своеобразными биологическими особенностями, поскольку тесно связана с жизнедеятельностью организмов. Верхние ее слои содержат массу корней растений. В процессе роста, отмирания и разложения они разрыхляют почву, чем создают определенную ее структуру, а вместе с тем и условия для жизни других организмов. Роющие животные перемешивают почвенную массу, а после смерти становятся источником органического вещества для микроорганизмов.

Организмы, заселяющие почву, называются эдафобион-тами, или педобионтами. Количество организмов в почве огромно. На 1 кв. метре почвы в лесах умеренной зоны можно обнаружить около 1000 видов животных; при этом численность нематод и простейших превышает 10 млн, но-гохвосток и почвенных клещей — 100 тысяч и т.д.

Существуют разные классификации экологических групп эдафобионтов. Так, почвенные животные могут быть сгруппированы по степени связи со средой обитания в три основные экологические группы: f

геобионты— постоянные обитатели почвы. Весь цикл их развития протекает в почвенной среде. Например, дождевые черви (Lumbricidae), многие первичнобескрылые насекомые (Apterygota);

геофилы— животные, часть цикла развития которых, хотя бы одна из фаз, обязательно проходит в почве. К ним относятся: саранчовые (Acrididea), ряд жуков (Staphylinidae,

Carabidae, Elateridae), комары-долгоножки (Tipulidae). Личинки их развиваются в почве, а во взрослом состоянии это типичные наземные обитатели;

геоксены — животные, иногда посещающие почву для временного укрытия или убежища. К геоксенам относятся: таракановые (Blattodea), многие полужесткокрылые (Hemiptera), а также грызуны и другие млекопитающие, живущие в норах.

В соответствии с другой классификацией почвенные организмы делят на экологические группы, исходя из их размеров и степени подвижности:

микробиотип— почвенные микроорганизмы, составляющие основное звено детритной пищевой цепи. Это зеленые (Chlorophyta) и сине-зеленые (Cyanophyta) водоросли, бактерии (Bacteria), грибы (Fungi) и простейшие (Protozoa);

мезобиотип— совокупность сравнительно мелких, легко извлекающихся из почвы, подвижных животных. Сюда относятся почвенные нематоды (Nematoda), мелкие личинки насекомых, клещи (Oribatei), ногохвостки (Collembola) и другие. Питаются они в основном детритом и бактериями;

макробиотип— крупные насекомые, дождевые черви и другие;

мегабиотип — млекопитающие, обитающие в почве, например, землеройки, кроты, слепыши и другие животные.

Свойства почвы влияют на условия жизни почвенных организмов. Выделяют целый ряд экологических групп растений по отношению к разным свойствам почв, например, в зависимости от кислотности, засоления, влажности. Так, на кислых почвах (рН менее 6,7) произрастают ацидофильные виды растений (растения сфагновых болот, белоус); на нейтральных (рН 6,7—7,0) — нейтрофилъные (культурные растения); на щелочных (рН более 7,0) — базофильные растения (кальцефилы) — ветреница, белая акация.

Итак, почва как природная среда обитания специфических почвенных организмов образовалась в результате воздействия на материнскую породу воздуха, атмосферных осадков, солнечного тепла, жизнедеятельности живых организмов, а также мертвого органического вещества. Это самая молодая среда жизни на нашей планете, которая занимает как бы промежуточное положение между водной и наземно-воздушной средами жизни.

Источник