Почва как среда обитания. Специфика почвы как трехфазной системы

Почва представляет собой рыхлый тонкий поверхностный слой суши, контактирующий с воздушной средой. Несмотря на незначительную толщину, эта оболочка Земли играет важнейшую роль в распространении жизни. Почва представляет собой не просто твердое тело, как большинство пород литосферы, а сложную трехфазную систему, в которой твердые частицы окружены воздухом и водой. Она пронизана полостями, заполненными смесью ; газов и водными растворами, и поэтому в ней складываются чрезвычайно разнообразные условия, благоприятные для жизни множества микро- и макроорганизмов. В почве сглажены температурные колебания по сравнению с приземным слоем воздуха, а наличие грунтовых вод и проникновение осадков создают запасы влаги и обеспечивают режим влажности, промежуточный между водной и наземной средой. В почве концентрируются запасы органических и минеральных веществ, поставляемых отмирающей растительностью и трупами животных. Все это определяет большую насыщенность почвы жизнью.

В почве сосредоточены корневые системы наземных растений.

В среднем на 1 м 2 почвенного слоя приходится более 100 миллиардов клеток простейших, миллионы коловраток и тихоходок, десятки миллионов нематод, десятки и сотни тысяч клещей и пер-вичнобескрылых насекомых, преимущественно коллембол, тысячи других членистоногих, десятки тысяч энхитреид, десятки и сотни дождевых червей, моллюсков и прочих беспозвоночных. Кроме того, 1 см 2 почвы содержит десятки и сотни миллионов бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и других микроорганизмов. В освещенных поверхностных слоях в каждом грамме обитают сотни тысяч фотосинтезярующих клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей. Живые организмы столь же характерны для почвы, как и ее неживые компоненты. Поэтому В. И. Вернадский отнес почву к биокосным те лам природы, подчеркивая насыщенность ее жизнью и неразрывную связь с нею.

Неоднородность условий в почве резче всего проявляется в вертикальном направлении. С глубиной резко меняется ряд важнейших экологических факторов, влияющих на жизнь обитателей почвы. Прежде всего это относится к структуре почвы. В ней выделяют три основных горизонта, различающихся по морфологическим и химическим свойствам:

1) верхний перегнойно-аккумулятивный горизонт (А), в котором накапливается и преобразуется органическое вещество и из которого промывными водами часть соединений выносится вниз;

2) горизонт вмывания, или иллювиальный (В), где оседают и преобразуются вымытые сверху вещества, и

3) материнскую породу, или горизонт (С), материал которой преобразуется в почву.

В пределах каждого горизонта выделяются более дробные слои, также сильно различающиеся по свойствам. Например, в зоне умеренного климата под хвойными или смешанными лесами горизонт А состоит из подстилки (А0) — слоя рыхлого скопления растительных остатков, темноокрашенного гумусового слоя (A1), в котором частицы органического происхождения перемешаны с минеральными, и подзолистого слоя (А2) — пепельно-серого по цвету, в котором преобладают соединения кремния, а все растворимые вещества вымыты в глубину почвенного профиля. Как структура, так и химизм этих слоев очень различен, и поэтому обитатели почвы, перемещаясь всего на несколько сантиметров вверх или вниз, попадают в другие условия.

Размеры полостей между частицами почвы, пригодных для обитания в них животных, обычно быстро уменьшаются с глубиной. Например, в луговых почвах средний диаметр полостей на глубине 0-1 см составляет 3 мм, 1-2 см — 2, а на глубине 2-3 см — всего 1 мм; глубже почвенные поры еще мельче. Плотность почвы также изменяется с глубиной. Наиболее рыхлы слои, содержащие органическое вещество. Порозность этих слоев определяется тем, что органические вещества склеивают минеральные частицы в более крупные агрегаты, объем полостей между которыми увеличивается. Наиболее плотен обычно иллювиальный горизонт В, сцементированный вымытыми в него коллоидными частицами.

Влага в почве присутствует в различных состояниях:

1) связанная (гигроскопическая и пленочная) прочно удерживается поверхностью почвенных частиц;

2) капиллярная занимает мелкие поры и может передвигаться по ним в различных направлениях;

3) гравитационная заполняет более крупные пустоты и медленно просачивается вниз под влиянием силы тяжести;

4) парообразная: содержится в почвенном воздухе.

Содержание воды неодинаково в разных почвах и в разное время. Если слишком много гравитационной влаги, то режим почвы близок к режиму водоемов. В сухой почве остается только связанная вода и условия приближаются к наземным. Однако даже в наиболее сухих почвах воздух влажнее наземного, поэтому обитатели почвы значительно менее подвержены угрозе высыхания, чем на поверхности. Состав почвенного воздуха изменчив. С глубиной в нем сильно падает содержание кислорода и возрастает концентрация углекислого газа. В связи с присутствием в почве разлагающихся органических веществ в почвенном воздухе может быть высокая кон центрация таких токсичных газов, как аммиак, сероводород, метан и др. При затоплении почвы иди интенсивном гниении растительных остатков местами могут возникать полностью анаэробные условия.

Колебания температуры резки только на поверхности почвы. Здесь они могут быть даже сильнее, чем в приземном слое воздуха. Однако с каждым сантиметром вглубь суточные и сезонные температурные изменения становятся все меньше и на глубине 1-1,5 м практически уже не прослеживаются.

Все эти особенности приводят к тому, что, несмотря на большую неоднородность экологических условий в почве, она выступает как достаточно стабильная среда, особенно для подвижных организмов. Крутой градиент температур и влажности в почвенном профиле позволяет почвенным животным путем незначительных перемещений обеспечить себе подходящую экологическую обстановку.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)

Источник

ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА ПОЧВЫ КАК СРЕДЫ ОБИТАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

Специфика почвы как среды обитания микроорганизмов состоит в том, что это трехфазная система с очень развитой твердой поверхностью, которая соседствует с жидкой и газовой фазами. Твердые частицы и агрегаты делят почву на многочисленные частично или полностью изолированные микрозоны, в которых создаются резко отличающиеся, а часто даже противоположные условия. Клетки микробов имеют микроскопические размеры и средой их обитания является микросреда. Сотни и тысячи таких микросред сосредоточены в каждом грамме почвы. Почва — это комплекс одновременно существующих, но совершенно различных микросред. Они меняются не только в пространстве, но и во времени. Микросреда со временем часто превращается в противоположную. Например, среда с органическими остатками быстро превращается в среду, содержащую только гумус. Если учесть, что передвижение микроорганизмов в почве из-за адгезии затруднено, то оказывается, что микроорганизмы находятся в среде с очень изменчивыми условиями и неравномерным питательным режимом. После поступления в микрообъем почвы свежего органического вещества наступает длительный период, когда единственным источником питания служит гумус.

Основываясь на экспериментальных данных, можно сделать вывод о том, что в каждой почвенной микрозоне оказываются микроорганизмы, способные использовать любой питательный субстрат, причем в различных условиях, которые возникают в микрозоне, например, при различном окислительно-восстановительном потенциале, рН, температуре, потенциале почвенной влаги. Это достигается благодаря наличию в почве колоссального запаса разнообразных микроорганизмов — микробного пула. Почвы обладают по сравнению с другими субстратами самым богатым микробным генофондом. В каждый момент времени большая часть микробов находится в неактивном состоянии. Основными зонами микробной активности являются растительные, животные и микробные остатки, ризоплана и кишечный тракт почвенных животных.

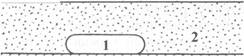

Рассмотрим сначала модель строения почвы без растений и животных, рис. 13. Для примера взяты водопрочные агрегаты диаметром 2-5 мм (2000-5000 мкм). Клетки располагаются внутри агрегатов и на их поверхности в водных пленках и капиллярах различной толщины. Часть микробов разлагает органические остатки. Состав газовой фазы внутри агрегатов и в межагрегатном пространстве разный. Некоторые авторы считают, что гифы грибов в основном располагаются на поверхности агрегатов, рис.14.

|

Рис. 13. Строение агрегированной почвы

| ИОНЫ МЕТАЛЛОВ |

| ПЫЛЬ |

| БАКТЕРИИ |

| ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО |

| ГИФЫ ГРИБОВ |

Рис. 14. Гифы грибов в агрегированной почве

Внутри агрегатов в течение длительных промежутков времени могут существовать аэробные условия. Следует учитывать, что достаточно тонкой пленки из активно метаболизирующих клеток, чтобы под ней возникли анаэробные условия. Однако в почве в среднем интенсивность размножения микроорганизмов очень низкая.

Большинство почвенных бактерий имеет объем 0,1 мкм 3 , споры грибов — несколько кубических микрометров и объем гиф равен десяткам, сотням и тысячам кубических микрометров, рис. 15.

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 15. Основные формы и размеры почвенных микроорганизмов в люминесцентном и фазово-контрастном микроскопах. Участки клеток, светящиеся при люминесценции:

1- зеленые; 2 — красные; 3 — участки, которые не видны в люминесцентном микроскопе, но видны при фазовом контрасте; 4 — светло-зеленые

ТВЕРДАЯ ФАЗА ПОЧВЫ

Твердая фаза содержит минеральные, органические и органоминеральные составные части.

Минеральная часть почвы представлена первичными и вторичными минералами. Крупная фракция почвы — песок (частицы с диаметром от 2 до 0,02 мм) и пыль (0,02 — 0,002 мм) состоит в основном из кварца, полевых шпатов, слюд и кальцита (в случае карбонатных почв). Глинистые минералы характеризуются очень маленькими размерами элементарных частиц ( 2

Рис. 16. Пространственное расположение клеток бактерий (1) и различных форм воды (2)

Рис. 16. Пространственное расположение клеток бактерий (1) и различных форм воды (2)