Кора выветривания — это. Типы, строение и стадии развития

Горные породы, выходящие на поверхность земли, постоянно контактируют с атмосферой, биосферой, гидросферой. Под воздействием негативных факторов окружающей среды скалы начинают преобразовываться и разрушаться. Происходить этот процесс может сотни и тысячи лет. В результате на поверхности земли образуется кора выветривания.

Определение и основные виды

Кора выветривания — это, таким образом, слой вторичных, в большинстве случаев рыхлых осадочных пород, расположенный в верхних слоях литосферы и образовавшийся в результате разрушения горных массивов под действием внешних факторов. Основных видов элювиев существует всего три, образовавшиеся в результате процессов:

Конечно же, такое подразделение является несколько условным. В подавляющем большинстве случаев кора выветривания образуется под влиянием сразу всех трех этих факторов в комплексе. В данном случае можно говорить лишь о преобладании условий формирования осадочного слоя.

Немного истории

Впервые термин «кора выветривания» в обиход ввел швейцарский ученый А. Гейм в 1879 г. Систематическое же изучение таких геологических слоев в последующем началось в России. Большой вклад в такие исследования в конце XIX в, к примеру, был сделан выдающимися отечественными учеными Н. А. Богословским, К. Д. Глинкой, П. А. Земятченским. Изначально геологи не отличали кору выветривания от почвы. Четко разделил эти понятия отечественный ученый В. В. Докучаев.

В качестве самостоятельного раздела геологии наука о корах выветривания сформировалась лишь в начале XX в. Основоположниками нового направления при этом также стали русские ученые — И. И. Гинзбург, Б. Б. Полынов. Конечно же, значительный вклад в развитие этого раздела геологии внесли и некоторые зарубежные исследователи и энтузиасты — швед О. Тамм, американец У. Келлер, немец Г. Гаррассовец и многие другие.

Физические силы выветривания

В данном случае кора выветривания — это слой, образовавшийся из материнской породы, раздробленной и дезинтегрированной без существенного изменения минерального состава. Такие коры очень часто встречаются в Арктике и Антарктике, в горах, пустынях и полупустынях. Происходит физическое выветривание в основном в результате:

- многочисленных циклов оттаивания и замерзания воды;

- изменений температуры;

- действия корневой системы растений;

- рытья нор животными;

- кристаллизации солей, содержащихся в капиллярной воде.

Крупные обломки в корах выветривания этой разновидности обычно располагаются у подножья гор или в понижениях рельефа. Мелкие же при этом уносятся водой и ветром иногда на сотни километров.

Ученые различают пять основных видов физического выветривания:

- снежное;

- морозное;

- инсоляционное (в пустынях);

- ледовое;

- биологическое.

Химические процессы разрушение

Преобразовываться выходящие на поверхность земли горные породы, конечно же, могут не только под действием физических факторов. Бывает, что выветривание происходит и из-за сложных химических процессов, протекающих в материнском массиве. Таким образом, породы разрушаются также достаточно часто. Основными факторами химического образования коры выветривания являются:

- сильные органические кислоты;

- вода;

- сероводород;

- углекислота;

- кислород;

- аммиак;

- биологическая деятельность микроорганизмов.

В толще материнской породы могут происходить процессы выщелачивания, окисления, растворения, гидролиза и пр., приводящие к нарушению ее структуры.

Биологическое выветривание

Такой тип разрушения представляет собой комбинацию физических и химических процессов. К примеру, корни деревьев и кустарников могут прорастать в материнскую породу, чтобы достать воду и питательные вещества. По мере развития они все больше и больше раскалывают массив. То же самое делают и животные, роя норы. Конечно, один суслик или, к примеру, дуб разрушить целую скалу не смогут. Но в образовавшиеся из-за их жизнедеятельности полости в последующем обязательно попадет вода. В результате этого и формируется кора выветривания. Разрушение материнской породы в данном случае может происходить как под воздействием физических факторов, так и химических реакций.

Строение

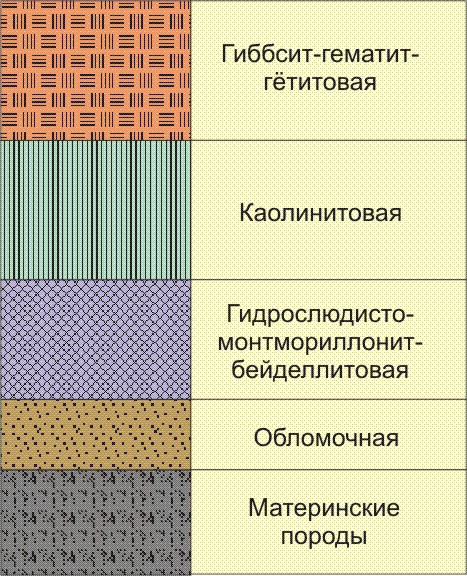

Кора выветривания — это массив, располагающийся непосредственно под почвой. От последней она отличается прежде всего тем, что в ней не происходит процессов гумусообразования. Строение кора выветривания в большинстве случаев имеет не слишком сложное. При достаточно длительных процессах преобразования в ней различают четко выраженные горизонты. К примеру, слои в элювии снизу вверх могут располагаться следующим образом:

- щебенчатый или обломочный — слабо измененный, слегка растрескавшийся, гранит;

- гидрослюдистый — обычно имеет серый цвет, легко разламывется руками;

- каолиновый — минеральная глинистая масса с отдельными участками рыхлого щебенчатого материала.

Такое строение коры выветривания обычно наблюдается на гранитных участках.

Стадии развития

Самыми благоприятными условиями для формирования элювия являются выровненный рельеф и жаркий климат. Стадий развития коры выветривания при этом различают четыре:

- с преобладанием физического выветривания;

- удаление легкорастворимых элементов — серы, хлора, извести;

- образование каолинов с выносом кальция, калия и магния;

- образование латеритов.

Латеритная кора выветривания на породах, обогащенных титаном, железом и алюминием хорошо развивается в условиях тропиков.

Типы по месту и условиям образования

Различаться коры выветривания могут, конечно же, не только по способу образования. Также такие массивы классифицируются и по составу. В этом плане различают следующие типы коры выветривания:

- скальные — образующиеся в основном в горах;

- обломочные — также чаще всего образующиеся в гористой местности, представленные неокатанными обломками;

- мелкоземлистые карбонатные — образующиеся на изверженных породах, или лессовидные суглинки (Армения, Крым, Монголия);

- мелкозернистые сиаллитные — коры с комплексом сиаллитных материалов (север Русской равнины);

- оглиненные — образовавшиеся в основном в сухом климате;

- оглиненные железистые — образовавшиеся в тропической и субтропической зонах;

- ферритные;

- бокситовые — содержащие большое количество гидроокиси алюминия.

Морфогенетические виды

В этом плане различают следующие типы коры выветривания:

Первый тип образований покрывает очень большие площади в несколько сотен и тысяч квадратных километров. Линейные коры выветривания при этом развиваются по тектонически ослабленным зонам. Поэтому они образуют лишь небольшие локальные зоны в соответствии с простиранием участков разной активности.

Расчленение рельефа может очень сильно затруднять формирование коры выветривания. Вздымание участков часто превышает скорость образования элювия. В результате кора выветривания подвергается денудации до полного формирования. В этом случае огромные массы грубодисперсного материала выносятся в конечные водоемы стока. Например, р. Обь ежегодно пополняет океан на 394 км3 разного рода пород.

Какой может быть мощность

Формирование коры выветривания на Земле происходило в течение многих тысяч лет. Конечно же, в разных местах планеты такие процессы занимали не одинаковые промежутки времени. Возникшие на этапе формирования планеты горные породы разрушались дольше, образовавшиеся в более поздние периоды — менее короткий срок. Поэтому все коры выветривания на земле можно условно разделить на современные и древние.

Первый тип элювиев обычно имеет не слишком большую мощность. Такие коры выветривания еще не сформировались до конца и зачастую даже не имеют четких горизонтов. Древние элювии обычно образуют очень толстые массивы с ярко выраженной слоистостью.

В разных местах планеты, в зависимости от длительности образования, кора выветривания может иметь толщину от нескольких метров до нескольких сотен метров. В большинстве же случаев толщина элювиального подпочвенного слоя составляет 30-40 м. Самую большую мощность кора выветривания имеет в тропических и субтропических регионах. Наиболее же тонкие элювии наблюдаются обычно в пустынях и степях.

Древние коры выветривания, в свою очередь, подразделяются на:

- докембрийскую;

- верхнепалиозойскую;

- триас-юрскую;

- мело-палеогеновую;

- плеотин-четвертичную.

Такие коры уже после образования зачастую подвергались повторным процессам обеления: шамотизации, каолинизации, пиритизации, оглеению, карбонатизации, засолению и пр. В настоящее время такие элювии на земле очень хорошо сохранились в основном там, где над ними залегают более молодые породы, сохраняющие их от разрушения.

Подводное выветривание

Накапливаться и образовывать целые геологические массивы продукты разрушения горных пород, конечно же, могут не только на поверхности суши. Кора выветривания имеется также и на дне морей и океанов. В данном случае разрушение горной породы (гальмиролиз) происходит в основном под действием:

- минерализованной морской воды;

- колебаний температуры воды;

- давления;

- изменений газового режима и пр.

Накапливаются осадки на дне морей и водоемов обычно быстрее, чем на суше. Иногда при гальмиролизе образуются подводные жесткие панцири разного состава: известковые, железо-марганцовые, доломитовые и пр. Мощность таких пластов обычно не превышает 1 м.

Какие полезные ископаемые могут залегать

Изучение коры выветривания имеет не только теоретическое (восстановление палеогеографической обстановки времени формирования), но и практическое значение. Дело в том, что такие геологические образования часто бывают богаты на разного рода ценные полезные ископаемые:

- железные руды;

- бокситы;

- марганец;

- никелевые руды;

- кобальты и пр.

В древних корах выветривания в некоторых случаях разного рода металлы могут накапливаться на отдельных участках в количествах больших, чем даже в материнской породе. К примеру, именно таким образом сформировались многие месторождения, разрабатываемые сегодня промышленным способом на Урале.

Также достаточно ценными с точки зрения хозяйственного использования человеком могут быть разного рода глинистые образования кор выветривания. Такой материал используется как керамическое или огнеупорное сырье, отличается отбеливающими и другими ценными свойствами. Конечно же, наиболее богатыми на разного рода полезные ископаемые являются древние коры.

Месторождения из разряда россыпных

Коры выветривания — это, таким образом, образования, представляющие собой в наше время огромное народохозяйственное значение в плане добычи металлов и глины. Кроме того, в таких пластах зачастую встречаются и рассыпные месторождения золота, платины, серебра, алмазов и пр. большой площади. На таких участках добыча драгоценных камней и благородных металлов ведется в том числе и промышленным способом. Такие месторождения могут встречаться как в древних, так и в современных корах выветривания. Золото, алмазы или платина в этом случае просто выносятся водными потоками из толщи разрушающейся материнской породы и накапливаются, к примеру, на отмелях или поворотах рек.

Что такое иллювий

Обычно кору выветривания геологи называют элювием. Но существует еще один тип массивов, образуемый обломками не материнской породы на данном конкретном участке, а принесенными извне. Такие коры выветривания называют инфильтрационными. Состав они могут иметь самый разный. К примеру, различают иллювии карбонатные, сульфатные, соляные, кремнистые. Разумеется, разного рода месторождения в корах выветривания этого типа также образуются довольно-таки часто.

Источник

Гипергенные процессы. Выветривание

Гипергенные процессы. Выветривание

Процессы в зоне гипергенеза

В зоне гипергенеза, соответствующей приповерхностной биокостной части литосферы, выведенные на поверхность либо на дно морского бассейна горные породы стремятся прийти в равновесие с окружающей средой. Основными источниками энергии здесь являются солнечное тепло и в значительно меньшей степени внутренне тепло Земли. Важнейшую роль в гипергенных процессах играют органическое вещество и вода.

Верхней границей служит земная поверхность. Нижняя граница соответствует уровню затухания воздействия на горные породы фотосинтезирующей жизни, что сопровождается резким сокращением содержания кислорода и соответственно изменением химических условий среды (Eh, pH, угнетение процессов окисления, гидролиза, коллоидообразования). Обычная мощность зоны гипергенеза не превышает десятков метров, но иногда гипергенные процессы проявляются на глубинах в сотни и даже первые тысячи метров. Их проявление в глубинных зонах приурочено к зонам трещиноватости, карстовым полостям, поверхностям контактов пород, подземным горным выработкам, сохраняющим связь с земной поверхностью и служащим путями проникновения гипергенных агентов.

В зоне гипергенеза всегда присутствуют два принципиально различных комплекса минеральных образований: 1) материнские породы (субстрат) и 2) продукты гипергенеза.

В зависимости от условий процессы гипергенеза можно разделить на три группы:

поверхностный (или наземный) гипергенез – комплекс явлений и процессов, происходящих непосредственно на поверхности суши или связанных с проникающими в толщи пород инфильтрационными водами;

глубинный (или подземный) гипергенез — комплекс явлений и процессов, происходящих ниже земной поверхности и связанных с воздействием подземных вод, движущихся по водоносным горизонтам или восходящих по проницаемым зонам (заметим, что эти воды также имеют поверхностное происхождение);

подводный гипергенез (или гальмиролиз) — комплекс явлений и процессов, происходящих на дне морей и океанов при взаимодействии морских вод с горными породами.

Формирование продуктов поверхностного гипергенеза связано с процессами выветривания.

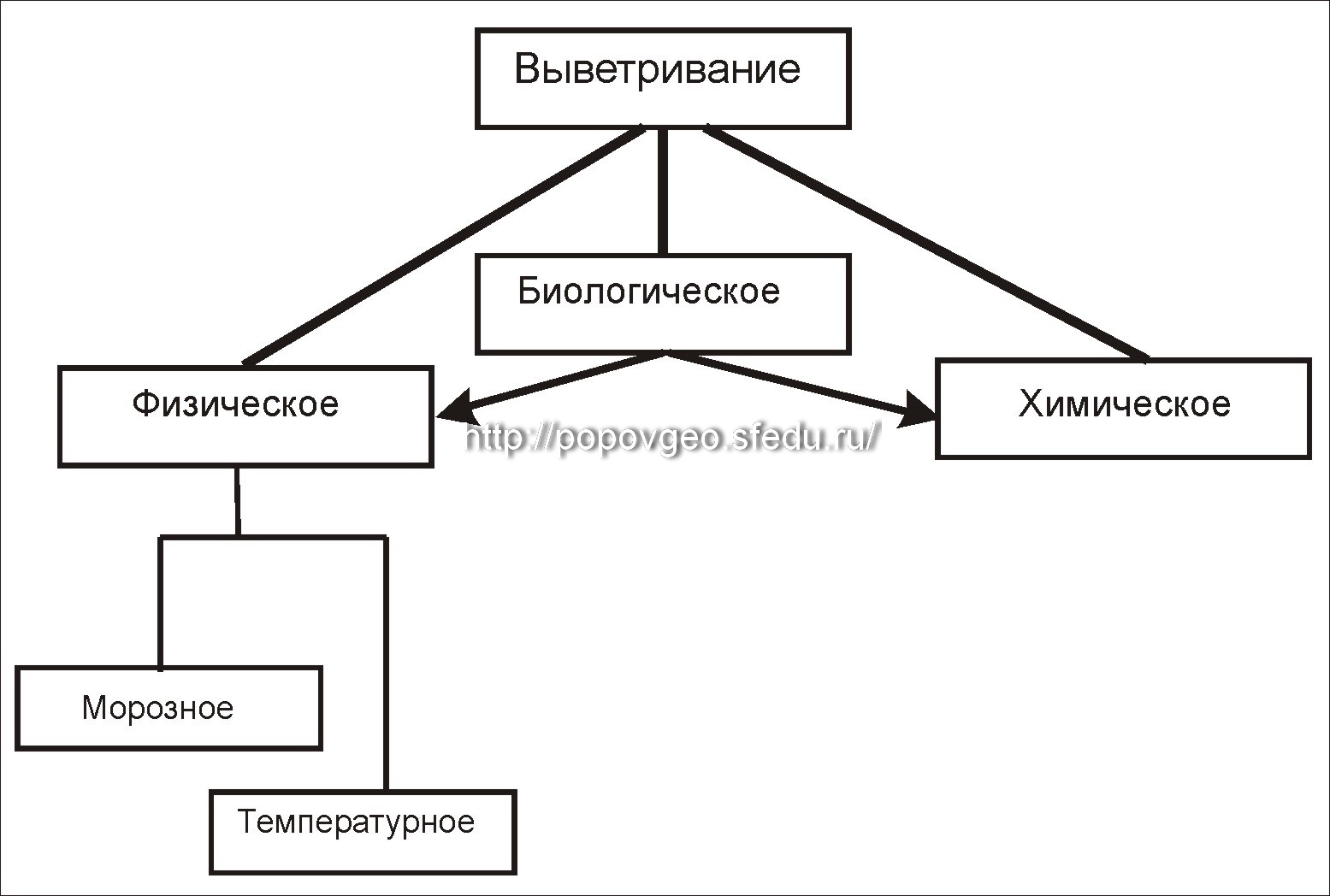

Выветривание – это процесс изменения и разрушения минералов и горных пород на земной поверхности под воздействием физических, химических и органических факторов.

В зависимости от того, какие факторы обуславливают процессы преобразования пород, выветривание можно подразделить на физическое (или механическое) и на химическое. Биогенные процессы, очень широко проявленные в процессах выветривания, проявляются как в механическом, так и в химическом воздействии на минеральный субстрат. Механическое разрушение пород при биогенном выветривании осуществляется, например, корнями растений, расширяющими трещины, или роющими организмами (черви, муравьи, термины, суслики, кроты и др.). Биохимические процессы активно воздействуют на минеральное вещество как в процессе жизнедеятельности (например, лишайники извлекают минеральные вещества из минералов, что приводит к разрушению последних), так и поставляя химически активные соединения в процессе разложения (органические кислоты, возникающие при разложении опавшей листвы и пр.).

Взаимодействие минерального и органического вещества приводит к возникновению почвы.

Физическое выветривание

Физическое выветривание подразделяется на температурное и морозное.

Температурное выветривание – разрушение горных пород и минералов на поверхности Земли под влиянием колебаний температуры. Известно, что при нагревании и охлаждении твёрдые тела изменяют свой объём. Не являются исключением горные породы и минералы. В результате суточных колебаний температуры в массиве горных пород возникают напряжения двух типов.

Напряжения первого типа (называемые объёмно-градиентными) связаны с неравномерным нагреванием поверхностной и более глубоких частей массива; различие температур (и, соответственно, различное расширение) в этих частях массива приводят к образованию трещин, направленных параллельно его поверхности. Вследствие этого происходит шелушение и отслаивание пород, называемое десквамацией.

Десквамация в слоистой карбонатной породе (плато Лаго-Наки, Большой Кавказ)

Десквамация вулканических пород ( вулканический массив Карад-Даг, Крым)

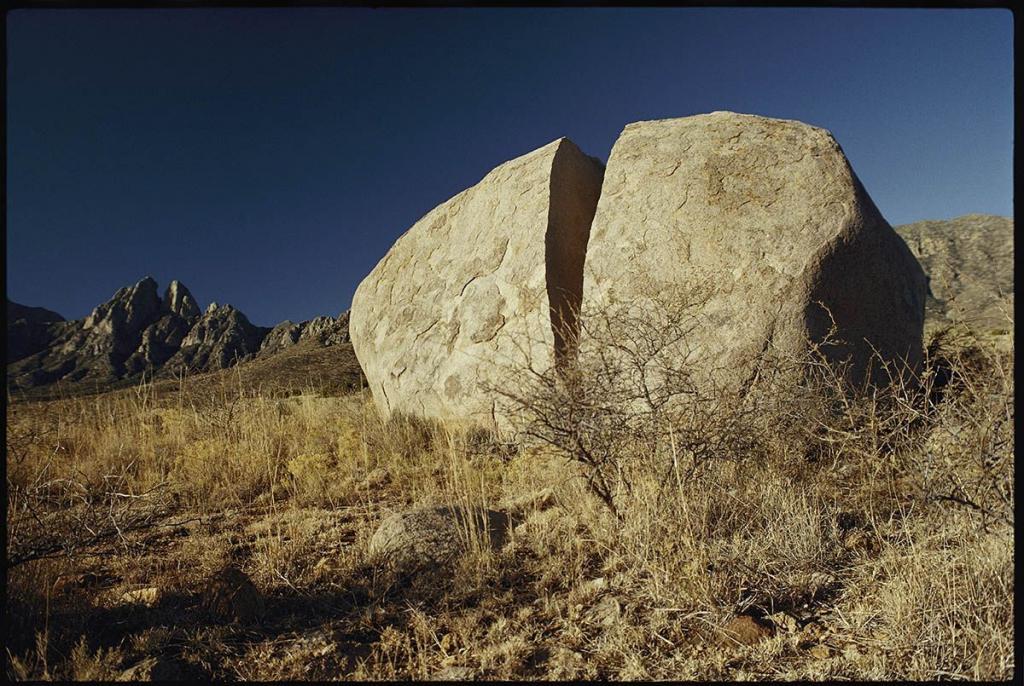

Второй тип напряжений в пределах объёма породы и минерала связан с различием коэффициентов теплового расширения-сжатия минералов. Напряжения этого типа приводят к раскалыванию до уровня минеральных зёрен и далее, по трещинам спайности, до образования частиц размером до сотых долей мм. Быстрее разрушаются темноокрашенные минералы и породы, а также крупнокристаллические полиминеральные породы с большими различиями коэффициентов расширения составляющих их минералов.

Так в процессе температурного выветривания массив пород разрушается с образованием обломочных пород различного размера – от щебня до алевритового материала. Суточные колебания температуры проявляются до глубины 1 м, что определяет максимальную мощность возникающих таким путём обломочных отложений.

Наиболее активно температурное выветривание протекает в пустынях и, в несколько меньшей степени, в нивальных областях и в высокогорных районах, не покрытых снегом. Этому способствует сочетание двух факторов: 1) резкие суточные колебания температуры, достигающие 50 о С и 2) обнажённость горных пород ввиду отсутствия растительного покрова и почвенного слоя.

Морозное выветривание – разрушение горных пород в результате периодического замерзания попадающей в трещины воды.

Попадая в трещины, в холодное время суток вода замерзает – превращается в лёд, объём которого, как известно, значительно выше, чем исходный объём воды. Кристаллизующийся лёд оказывает на стенки трещин весьма существенно давление, достигающее 1000 кг/см 3 и более, что значительно выше прочности большинства горных пород. Давление льда приводит к расширению трещин и раскалыванию пород на крупные обломки размером от десятков сантиметров до метров в диаметре. Отсутствие более мелкого материала обусловлено тем, что свободная вода не способна проникать в микротрещины.

Наиболее активно морозное выветривание протекает в холодных и умеренных областях с резкими суточными колебаниями температуры, а также в области развития вечной мерзлоты и в зоне деятельности ледников.

Образующиеся в ходе физического и химического выветривания продукты разрушения могут быть перемещены с места своего образования под действием водных потоков, ветра, движущихся ледников и других экзогенных факторов (процесс перемещения продуктов разрушения горных пород называется денудация) или остаться на месте своего образования. Продукты выветривания, залегающие на месте своего образования, называются элювий. К элювию относят продукты выветривания, не смещённые за пределы площади развития материнских пород (субстата за счёт которого они образовались).

В результате физического выветривания образуются особые формы ландшафта. Если выветривание происходит в горной области, где имеются плоские, горизонтальные поверхности, то продукты выветривания накапливаются на них в виде глыб и более мелкого дресвяного материала. В результате создаются элювиальные россыпи и ландшафты беспорядочного нагромождения глыб, получившие название «каменных морей».

Характерным ландшафтом зон физического выветривания являются каменистые пустыни, или, как их называют в Сахаре, гаммады. Гаммады представляют собой нагромождения глыб и щебня, образующиеся за счёт выветривания горизонтально лежащих платов горных пород и выноса ветром пылеватых и песчаных продуктов их разрушения. Краю пластов часто расчленены на останцы конусовидной формы, понижения между которыми заполнены россыпями каменных глыб и щебнем.

Говоря о физическом выветривании необходимо подчеркнуть, что оно приводит к механической дезинтеграции пород и минералов, но не приводит к их химическому преобразованию.

Химическое выветривание

Химическое выветривание представляет собой процесс химического преобразования минералов и горных пород под воздействием воды, кислорода, углекислого газа, органических кислот, а также вследствие биогеохимических процессов.

Преобразование происходит вследствие реакций окисления и гидратации (например, преобразование пирита по схеме FeS2 + mH2O + nO2 – FeSO4 — Fe2SO4 – Fe(OH)3 – Fe2O3 . nH2O), растворения и гидролиза. Особое место занимают реакции гидролиза — ионного обмена между веществами и водой, приводящие к разрушению даже весьма устойчивых структур силикатов, сопровождающемуся их гидратацией и выносом элементов из кристаллической решётки. Примером такой реакции, может служить разрушение каркасной структуры полевых шпатов (самых распространённых в земной коре минералов) с образованием глинистых минералов и, далее, гиббсита:

Необходимо отметить ещё одну функцию воды, без которой невозможно химическое преобразование пород: вода обеспечивает «доставку» агентов химического выветривания и вынос продуктов реакций.

Транспортировка веществ происходит почвенно-грунтовыми водами в виде истинных и коллоидных растворов.

Важное значение в процессах химического выветривания имеют органические кислоты, активно способствующие разложению минералов. Процессы химического выветривания протекают ниже почвенного слоя, просачиваясь через который воды обогащаются органическими соединениями.

Необходимыми условиями глубоко химического выветривания являются:

- климат, при котором достигается сочетание высоких температур и влажности (гумидный тропический);

- обилие и характер растительности (при её разложении образуются органические кислоты, активно разрушающие минералы);

- выровненный рельеф, обеспечивающий неподвижность продуктов разрушения;

- продолжительность выветривания.

Важно подчеркнуть роль ландшафтных условий. В гумидных ландшафтах развита лесная растительность, обладающая огромной биомассой и разлагающаяся почве микроорганизмами с образованием органических кислот, поэтому почвенные воды гумидных ландшафтов обладают кислой реакцией и активно воздействует на минералы исходных горных пород; в таких условиях выветривание протекает под воздействием постоянного промывания горных пород кислыми растворами.

В аридных ландшафтах, отличающихся недостаточной увлажнённостью, распространена травянистая растительность. Её биомасса в десятки раз меньше биомассы лесов. Кроме того, почвенная микрофлора перерабатывает растительные остатки с образованием высокополимеризованных органических соединений, которые не обладают агрессивными свойствами по отношению к минералам. Почвенные воды имеют нейтральную или слабощелочную реакцию, поэтому интенсивного промывания выветривающейся толщи агрессивными возами не происходит, и в ней постепенно сохраняются относительно легкорастворимые соединения.

Процессы химического разложения приводят к разрушению кристаллических решёток минералов, даже весьма устойчивых, высвобождению из них химических элементов. Так выветривание гранитов может завершиться формированием за сёт слагающих их минералов толщи глин, обогащённых водными окислами алюминия.

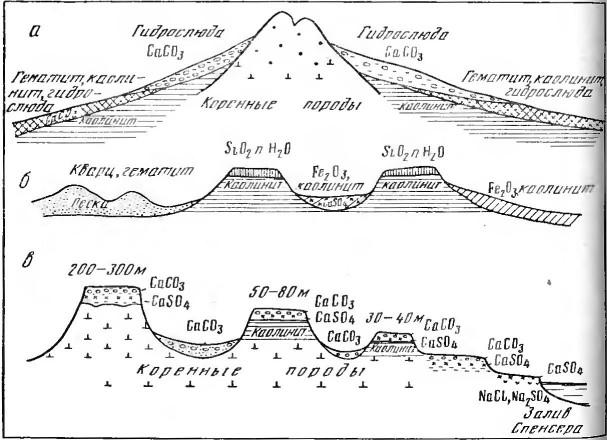

Коры выветривания

Геологические тела, сложенные элювием, то есть продуктами глубокого поверхностного физического, химического, биохимического преобразования горных пород, оставшихся на месте своего образования, объединяют понятием кора выветривания.

Кору выветривания магматических и метаморфических горных пород называют ортоэлювием. Эти породы формировались в условиях, резко отличных от земной поверхности, и поэтому они изменяются наиболее сильно. Соответственно, развивающиеся по ним коры выветривания резко отличаются от материнской породы.

Кора выветривания морских осадочных пород называется параэлювием. Изменение таких пород, по сравнению с магматическими и метаморфическими, часто менее значительно. Поэтому кора выветривания не всегда резко отличается от материнских пород (например, при выветривании глин).

Элювий континентальных отложений обозначается термином неоэлювий. Материнские породы, за счёт которых происходит формирование такого элювия, сами являются переотложенными продуктами выветривания, и в поверхностных условиях уже слабо изменяются; в силу этого неоэлювий часто выражен неотчётливо. Нередко выветривание захватывает только почвенную толщу и коры выветривания не образуется.

Типичным компонентами кор выветривания служат продукты дезинтеграции субстрата, глинистый элювий и латериты.

Продукты дезинтеграции представляют собой подвергшиеся физическому выветриванию (растрескиванию, дроблению) породы субстрата, практически не изменившие химического состава. Примером могут служить глыбовый и щебнистый элювий на гранитных породах в аридных и субаридных областях, доломитовая мука на доломитах и пр. Иногда, в условиях жаркого влажного климата, поверхностная дезинтеграция сопровождается начальным химическим выветриванием – гидролизом, частичным выщелачиванием наиболее подвижных компонентов (например, щебнистые элювиальные суглинки в Центральном Казахстане, образованные за счёт гранитов).

Глинистый элювий – глины, сохранившие реликтовую структуру материнских пород. Глинистый элювий обычно слагает основную массу коры выветривания и подразделяется по минеральному составу (гидрослюдистый, монтмориллонитовый, каолинитовый). Характерен для областей с гумидным климатом.

Латеритом (от лат. «later» — кирпич) называют красноцветные железистые или железисто-глинозёмистые элювиальные образования, состоящие преимущественно из минералов гидроокислов и оксидов железа, алюминия и титана с примесью каолинита. они во влажных тропических и субтропических областях в условиях интенсивного выноса кремнезёма (SiO2) и оснований CaО, Na2О, K2O, MgO и накоплением окислов алюминия (гиббсит — AlО(OH)3), железа (гематит – Fe2O3, гётит — FeOOH) и титана в остаточных породах. Образуются латериты за счёт материнских пород, богатых алюминием (например, гранитов или сиенитов). Часто на поверхности латеритов формируется кираса – порода, состоящая из обломков латерита и конкреционных образований, сцементированных алюможелезистым цементом.

Разновидностью коры выветривания являются рудные шляпы, формирующиеся при химическом выветривании пород, богатых рудными минералами, обычно сульфидами или другими легкоокисляющимися соединениями. На поверхности рудные шляпы обычно сложены кавернозными железняками, образующими глыбовые и щебневые развалы, выделяющиеся темно- и светло-красной, охристой и буровато-красной окраской, связанной с окислами и гидроокислами железа (гётит, гидрогётит, гидрогематит и др.).

Формирование шляп связано с воздействием воды на рудные минералы: происходит вынос грунтовыми водами легкорастворимых соединений, а в остатке накапливается нерастворимая минеральная масса, образующая шляпу. Так при разложении железосодержащих сульфидных руд часть железа выносится в виде сульфатов, но большая его доля, пройдя через сульфатную стадию, окисляется до гидроксидов и накапливается близ выхода рудных тел на земную поверхность, формируя железную шляпу.

По составу конечных продуктов рудные шляпы подразделяются на оксидные и сульфатные. Первые характерны для жарких и умеренных гумидных областей; вторые – широко развиты в аридных и зонах и зоне вечной мерзлоты.

Оксидные шляпы характеризуются резким преобладанием среди новообразованных рудных минералов гидроокислов железа, а в глинистых фракциях галлуазит-каолинитовой ассоциации; они имеют относительно большую мощность, как правило, многие десятки метров. Сульфатные шляпы отличаются присутствием зоны сульфатов железа и обладают обычно небольшой мощностью (метры, до первых десятков метров).

Поверхностному выветриванию могут подвергаться и залежи нерудных полезных ископаемых. В частности, при поверхностном растворении соляных толщ возникает гипсовая шляпа, или кепрок, представляющая покрышку на залежах солей и состоящая из смеси гипса с глиной, песком и карбонатами. При разложении гипсов формируется шляпа, в состав которой входят вторичный гипс в смеси с песчано-глинистым материалом.

Глубина распространения рудных шляп ниже земной поверхности обычно ограничивается уровнем грунтовых вод и достигает десятков и сотен метров.

Процессы химического выветривания протекают стадийно, что наглядно демонстрируется приведённой выше последовательностью преобразования пирита и полевого шпата. Эта стадийность отчётливо проявляется в развитии и строении и развитии кор выветривания.

Б.Б. Полыновым были выделены стадии развития коры выветривания, наиболее проявленные в ортоэлювии.

Вторая стадия – сиаллитная, или обызвесткованная знаменуемся началом процесса химического выветривания, сопровождающимся извлечением из кристаллохимических структур силикатов щелочных и щелочноземельных элементов (главным образом кальция и натрия). При этом за счёт осаждения выносимого кальция в выветривающейся породе образуются плёнки, налёты и конкреции кальцита («обызвесткованный элювий»). Силикаты на этой стадии начинают гидратироваться и подвергаться гидролизу, при этом гидролиз силикатов со сложной кристаллохимической структурой сопровождается не полным их разрушением, а распадом на отдельные «блоки», из которых затем возникают новые минералы – происходит трансформация в глинистые минералы (гидрослюды, монтмориллонит, бейделлит и др.). За пределы коры выветривания водами выносятся лишь наиболее подвижные элементы – хлор и частично сера.

Третья стадия – кислая сиаллитная – сопровождается дальнейшим, уже весьма значительным, преобразованием минералов — за счёт материнских пород образуется «сиаллитный элювий», получивший название по преобладающим химическим элементам Si и Al. Для этой стадии характерны богатые алюминием глины — каолинит, галлуазит, и железосодержащие оксиды и гидроксиды — лимонит и пр. Продукты выветривания лишаются оснований (CaО, Na2О, K2O, MgO), выносимых из коры фильтрующимися сквозь неё водами.

Четвёртая стадия – аллитная – проявлена в интенсивном вносе из продуктов выветривания не только щелочных и щелочноземельных элементов, но и кремнезёма силикатов, вследствие чего в пределах коры остаются наименее подвижные соединения — водные окислы алюминия и железа, образующие латериты. При наличии определённого состава исходных пород конечные продукты выветривания обогащаются оксидами алюминия (отсюда и название аллитной стадии). Так в условиях жаркого климата и высокой влажности преобразование полевых шпатов приводит не только до уровня каолинитовых глин, но и далее, приводя к формированию бокситов (от фр. «beauxite», по названию местности Beaux на юге Франции) — алюминиевой руда, состоящая из гидроксидов алюминия (до 40-60%), оксидов железа и кремния.

Приведённая выше последовательность преобразования исходных пород является. Конечно, обобщённой идеальной схемой, иллюстрирующей общую направленность процесса выветривания.

Процесс выветривания может прерваться на любой стадии в связи с неблагоприятным изменением физико-географических условий (например, в связи с аридизацией климата) или под воздействием геологических событий (например, воздымание территории, проводящее к эрозии коры выветривания, либо наоборот, опусканием и захоронения коры выветривания под осадками). Следовательно, очень древняя кора выветривания может быть неполно развитой, а геологически более молодая кора, развивавшаяся на протяжении более длительного времени, может оказаться более хорошо сформированной.

Состав конечных продуктов химического выветривания определяется как степенью эволюции коры, так и составом материнских пород. Для кор, развивающихся по ультраосновным породам, характерно обогащение железом, содержащимся в большом количестве в материнских породах. Иногда такие коры используются в качестве железной руды (например, месторождения на о. Куба, где мощность коры достигает 25 м). Другим элементом, способным образовывать промышленные концентрации является никель, накапливающийся в нижних частях коры выветривания за счёт осаждения из фильтрующихся водных растров (обогащённых в верхних горизонтах коры довольно подвижным никелем).

При этом, вне зависимости от различий состава субстрата, существует определённая закономерность в подвижности элементов (следовательно, и последовательности их выноса из коры), позволившая выделить ряды миграции элементов в корах выветривания.

Ряды миграции химических элементов коре выветривания силикатных пород (по Б.Б. Полынову с упрощениями)