Презентация к уроку географии Иркутской области в 8 классе по теме «Почвы»

презентация к уроку по географии (8 класс) по теме

Презентация к уроку географии Иркутской области в 8 классе по теме «Почвы» предназначен для учителя географии, работающего по учебнику В.М.Бояркина «География Иркутской области»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| pochvy_irkutskoy_oblasti.ppt | 2.28 МБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Почвы Иркутской области Почва – поверхностный слой земли, обладающий свойством плодородия.

Отчего почва разрушается? Неразумная деятельность человека: — строительство; — уничтожение парков и скверов; — непродуманный выпас скота; — вырубка леса. Почвенная эрозия. Ветровая эрозия.

Подумай! Слой почвы толщиной в 18 см вода может смыть в лесу за 500000 лет на лугу за 3225 лет там, где нет растений –всего за 15 лет О чём говорят эти расчёты ученых?

Способы защиты почв от разрушения. Для накопления влаги в почве применяется снегозадержание. Нельзя сводить леса, лишать на больших пространствах землю естественного растительного покрова. Как заграждение от ветра в засушливых районах надо сажать полезащитные полосы. Эти насаждения также будут задерживать влагу и насыщать ею воздух Сохраняет почву от разрушения посев многолетних трав. Вспашка поперек склонов: вода при этом не сбегает, а впитывается в почву.

Типы почв Черноземные Подзолистые

Практическая работа №5 стр73 № Название почвы Какую территорию занимают Цвет Содержание гумуса Хозяйственное использование почв и меры по улучшению их плодородия 1. 2 3

№ Название почвы Какую территорию занимают Цвет Содержание гумуса % Хозяйственное использование почв и меры по улучшению их плодородия 1 . Серые лесные 2-7 7-8 Посевы зерновых 2 Дерново-карбонатные 3-10 Посевы зерновых 3 Чернозёмы 5-10 Посевы зерновых, овощных культур 4 Подзолистые, дерново-подзолистые 2 Исп. слабо, лишь при удобрении, известковании 5 Лугово-чернозёмные 3 Сенокосы 6 Аллювиально-луговые 4 Сенокосы 7 Почвы горных районов — 8 Болотные 5

Преобладающим типом почв являются: 1. На Иркутско –Черемховской равнине — 2. На Ербогачёнской равнине — …… 3. На Приленском плато — …… 4. На Лено – Ангарском плато — ……

Тест. Кто из учёных является основателем науки о почвах? 1. А. Воейков 2. М. Ломоносов 3. А.Ферсман 4. В.Докучаев

Закономерности размещения почв Более 100 лет назад В.В.Докучаев установил, что размещение основных типов почв подчинено закону широтной зональности на равнинах и высотной поясности в горах. Важнейшей причиной зональности почв В.В.Докучаев назвал изменение климата, его главных характеристик – режима увлажнения и температурного режима.

«Почвы – зеркало ландшафта» Почвенный рельефный глобус в Центральном музее почвоведения им. В.В.Докучаева в Санкт-Петербурге

Вспомним! Почему почва считается «особым природным телом»? Что называется почвой? Назовите главные факторы почвообразования. Какое строение имеют почвы? Почему В.В.Докучаев называл почвы – «зеркалом ландшафта»? Почва считается « зеркалом ландшафта» потому, что каждая почва со своим набором почвенных горизонтов соответствует определенным условиям образования, и формирование каждого почвенного горизонта, и собственно почвы, происходит в конкретных местных условиях, при определенном климате, под определенной растительностью.

Домашнее задание Составить кроссворд «Почвы Иркутской области»- ключевое слово — Докучаев — стр.73-75 2. Сообщение о Докучаеве В.В.

Источник

сведения о почвах Иркутской областисведения о почвах Иркутской области

Сведения о почвах Иркутской областисведения о почвах Иркутской области

- Кессельман Карина

- Окружающий мир 2018-12-22 09:38:36 5 1

Главным почвенным покровом Иркутской области являются элювиальные и делювиальные отложения, которые прикрывают коренные породы и четвертичные пласты. Преобладают подзолистые земли, также на местности имеются черноземы и болота можно повстречать солончаковые и солонцеватые типы почв. Для горных районов отличителен горно-лесной, горно-тундровый и подзолистый тип земли с обнажениями коренных пород и каменистых россыпей.

Большее обилие почвенного покрова можно встретить в таежных районах южной доли Среднесибирского плоскогорья. Тут начиная с Окско-Ангарского и Ангаро-Ийского междуречий можно следить такие виды почв как дерново-лесная и дерново-карбонатная, в этих местах практически нет подзолистых почв. А вот к западу от реки Оки как раз преобладают дерново-подзолистые земли.

Под лесным массивом и водораздельных местах предпочтительно слабоподзолистая почва (глубина около 10 см), а под пашней сероватые деградированные земли (почва с ухудшенным плодородием). В лесостепных районах Иркутской области на карбонатных породах (доминирование минералов кальцита и доломита на глубине до 1000 метров) размещены дерново-карбонатные почвы (содержат великое количество гумуса). На открытых южных склонах встречаются маломощные выщелоченные черноземы. На низменных участках доминирование засоленных почв (великое количество минеральных солей).

Самыми продуктивными с точки зрения сельского хозяйства являются земли расположенные на юге Иркутской области. Это территория предгорий Восточных Саян, Тулуно-Иркутская лесостепь, лесостепь, которая протянулась вдоль речных долин таких рек как: Ангара, Ока, Куда, Оса и далее через междуречье в верховья реки Елены. В большом количестве здесь наблюдаются слабоподзолистые земли и дерново-подзолистые с участками черноземной земли ее общая площадь равна 100 000 гектар. Конкретно эти лесостепные участки являются главными сельскохозяйственными угодьями. Содержание гумуса (главное питательное вещество нужное для роста растений) в этих почвах добивается 50%, что существенно для Иркутской области, на ее местности дерн не превосходит 5%.

На местности Иркутской области можно выделить четыре почвенно-географических района:

1) Восточно-Саянский и Витимский горные районы преобладают каменистые, горно-тундровые, болотистые, торфяно-подзолистые, а на горных склонах сильноподзолистые почвы;

2) Присаянский лесостепной район предпочтительно заболоченные участки на их болотные и сильноподзолистые почвы;

3) Лено-Ангарский таежный район доминирование коричневой слабоподзолистой почвы расположенной на карбонатных породах. В южной доли района встречается чернозем, а по речным равнинам почва солончаковая и солонцеватая.

4) Приангарский район есть небольшие районы чернозема, главной состав это слабоподзолистые сероватые и бурые почвы и иловато-болотные.

Источник

IV Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2012

ПОЧВЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. ИРКУТСКА И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Проведенное исследование направлено на выявление особенностей генезиса, закономерностей взаимосвязи почвообразующих процессов с образованием почв, их свойствами и устойчивостью почвенного покрова на примере почв предместья Рабочее и микрорайона Топкинский г. Иркутска.

Почвы г. Иркутска имеют сложный генезис, обусловленный сменой биоклиматических условий, спецификой современного резко континентального климата и историей почвообразования. Окрестности г. Иркутска располагаются в подзоне южной светлохвойной тайги. Основными лесообразующими породами являются сосна, лиственница, береза, осина. В Иркутском районе преобладающими почвообразующими породами являются юрские песчаники, пески, суглинки. Подзолистые почвы занимают площади на песчаных массивах речных террас, покрытых сосновыми лесами, а дерново-подзолистые — под березово-сосновыми, более разреженными лесами.

Дерново-подзолистые почвы микрорайона «Топкинский» отличаются слабо кислой реакций в верхних гумусовых горизонтах и очень кислой реакций, сильно падающей вниз по профилю от 5 до небывало кислых значений (2,7-3,0 рН Н2О). Убывание кислотности идет постепенно. Такая кислая среда, возможно, связана с формированием почв на каких-то древних кислых породах. Здесь в почвообразующих породах — юрских тяжелых суглинках встречаются большие (до 25 см в диаметре элипсоидной формы) черные тяжелые конкреции железисто-кремнистого состава (возможно, с марганцем). Содержание углерода достаточно высокое в гумусовых и дерновых горизонтах (

7 %), резко падает с глубиной (до 0,2 %).

Серые лесные почвы являются наиболее распространенными. Они сформировались на продуктах выветривания юрских образований и во многом унаследовали их химический состав; занимают разные формы рельефа — вершины водоразделов, склоны увалов, долины рек. Показатель рН их вниз по профилю изменяется от слабо (средне-) кислой (

5,5) до сильно кислой (

3,7). Содержание углерода — высокое в дерновых и гумусовых горизонтах (

6-9%) — резко снижается вниз по профилю (до 0,5 %), накапливаясь на биогеохимических глеевых барьерах и в погребенных угольных прослойках. (1-2,5 %).

Черноземы занимают ограниченные площади, приурочены к комплексам средних и высоких речных террас, нижним частям склонов и почти полностью освоены под пашню. Лугово-черноземные почвы приурочены к днищам падей, комплексу низких террас. Используются под кормовые угодья.

Из сезонно-мерзлотных почв микрорайона «предместье Рабочее» (Раб2010/3) наиболее распространенными являются болотные на речном аллювии в поймах рек Ангара, Иркут, Ушаковка и др. Они представлены торфяными, торфяно-перегнойными почвами. Как правило, они имеют сильно-щелочной рН в верхних перегнойно-гумусовых оторфованных горизонтах (рН

8), постепенно падающий до значений рН=4. Перемежающиеся торфяные и перегнойно-гумусовые горизонты заилены и содержат довольно высокие концентрации органического углерода.

Проведенные исследования позволят скорректировать генезис почв, оценить степень их устойчивости.

Источник

Почва моего иркутского края

Целью исследования является картографирование почв Байкальского региона с использованием единой классификации почв для территории России и Монголии. Район исследования находится в бассейне самого глубокого и крупнейшего рифтового озера планеты – Байкала. Часть ее входит в состав ООПТ (национальные парки, заповедники, заказники). Протяженность составляет более 6000 км с севера на юг, что предопределяет широтные изменения климатического фактора и связанного с ним почвенного и растительного покрова. Байкальский регион включает Республику Бурятия, Иркутскую область, Забайкальский край, а также аймаки северной Монголии. Особенности геологического строения обусловлены тем, что территория исследования находится на границе Сибирской платформы и Центрально-Азиатского подвижного пояса. Большие площади в Монголии и Западном Забайкалье заняты продуктами разрушения Ангаро-Витимского, Хангайского и Хэнтэйского батолитов. В Иркутской области выделяются красноцветные карбонатно-силикатные породы. Рельеф представляет собой целое плиоцен-четвертичное основание. На фоне общего поднятия в это время происходили опускания отдельных элементов, которые привели к образованию впадин-грабенов. Минимальная абсолютная высота составляет 460 м над ур. м. – урез оз. Байкал. Максимальная абсолютная высота находится в Хангае (3539 м над ур. м.). Преобладающим типом климата в Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкальском крае и Монголии является резко континентальный, на побережье озера Байкал он подходит к приморскому. Зимняя температура воздуха на берегах южной оконечности оз. Байкал в среднем на 5 °С выше, а в летнее – на столько же ниже, чем в отдаленных районах [1]. До 1400 мм осадков в год выпадает на западных и северо-западных склонах, обращенных к преобладающим ветрам. Наименьшее количество (200–300 мм) осадков в год выпадает в межгорных котловинах Забайкалья и Монголии, а также в степных районах западного побережья оз. Байкал (Приольхонье). От 400 до 700 мм осадков в год поступает на наветренные склоны вторичных хребтов и внутренние районы нагорий [1]. Растительность Байкальского региона представлена сообществами гольцового (высокогорного), таёжного (бореального) и степного типов. Таежная растительность в Байкальском регионе преобладает. В переходных зонах таёжной и островной степной растительности распространены лесостепные комплексы. Степи в основном наблюдаются на южных склонах гор и возвышенностей, а лесные таёжные, местами остепнённые сообщества – на восточных и северных склонах. На юге бассейна оз. Байкал и в северной Монголии преобладает степная растительность.

Материалы и методы исследования

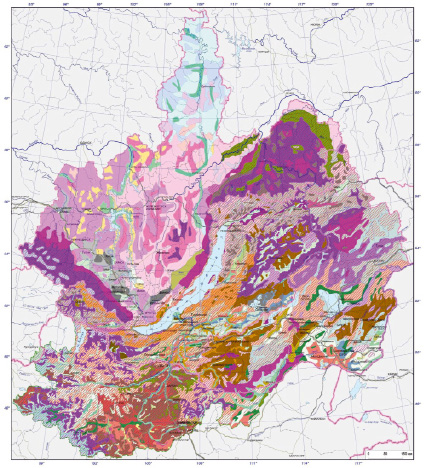

При картографировании (рисунок) использованы разнообразные карты по рельефу, геоморфологии, геологии, растительности, климату, космические снимки, опубликованные монографии [2–4] и статьи [5, 6], результаты многолетних почвенно-географических исследований авторов [7, 8].

Почвы Байкальского региона

Легенда к карте «Почвы Байкальского региона» (начало)

Легенда к карте «Почвы Байкальского региона» (окончание)

Крупномасштабные почвенно-географические исследования на территории бассейна оз. Байкал (Монголия, Россия) были проведены в 1960–1980 гг. Н.А. Ногиной (1964), В.П. Мартыновым (1965), К.А. Уфимцевой (1967), Д. Доржготовым (1973), В.А. Кузьминым (1973), И.А. Соколовым, В.О. Таргульяном (1976). Основные закономерности обобщены в почвенных картах Монгольской Народной Республики и Бурятии. Эти карты были созданы на различной методологической основе.

В основу карты легли материалы и принципы ранее созданной авторами карты «Почвы бассейна озера Байкал» [7]. Также были использованы почвенные карты: Иркутской области, разработанной В.А. Кузьминым [6], Монголии – Д. Доржготовым и О. Батхишиг [5], Республики Бурятия – сотрудниками Института общей и экспериментальной биологии СО РАН [8]. Карта создана авторами в программе MарInfо. В отличие от предыдущих карт использована новая классификация и диагностика почв России [9, 10]. На почвенной карте осуществлено интегрирование современной информации по почвам и почвенному покрову бассейна оз. Байкал на единой методологической основе и принципах классификации.

В легенде карты приводятся комбинации почв различных контуров. Ассоциации почв контуров характеризуются разнородностью почвообразующих пород (мозаики), различным мезо- (сочетания) и микрорельефом (комплексы). Преобладающая почва расположена первой в легенде, затем – сопутствующие и встречающиеся. Большая часть почв представлена на уровне типа, иногда подтипа.

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим преобладающие почвы Байкальского региона (включая территорию Монголии) соответственно их современной классификации [9, 10]. С относительно большой высотой в горах (2000–3000 м над ур. м.) связано изменение гидротермических условий и проявление вертикальной зональности почв. В высокогорьях преобладают: литоземы, петроземы гольцов и тундр; литоземы перегнойно-темногумусовые и темногумусовые субальпинотипных и альпинотипных лугов; торфяно-литоземы, подбуры и подзолы под кедрово-стланиковыми зарослями и подгольцовыми редколесьями. Распространен кустарниковый и мохово-лишайниковый покров, а древесная растительность занимает небольшую часть территории. В Байкало-Патомском нагорье преобладают редколесья, в почвенном покрове которых развиты подзолы. В Восточном Саяне редколесья не составляют больших ареалов. Большие контуры образованы тундрами и лугами с литоземами темногумусовыми и перегнойно-темногумусовыми почвами. Высокогорья Станового нагорья занимают большую площадь, при меньшей абсолютной высоте.

Заросли кедрового стланика с литоземами, петроземами, подбурами и подзолами наблюдаются среди каменистых россыпей на хребтах Прибайкалья и Станового нагорья. Почвы с элювиально-иллювиальным и недифференцированным профилями горной тайги развиты в северо-восточном и юго-западном Прибайкалье. На Байкальском хребте и Байкало-Патомском нагорье распространены подзолы и подбуры, встречаются торфяно-подзолы и торфяно-подбуры. При более разнообразных природных условиях Восточного Саяна, кроме подзолов, сформировались подзолистые и дерново-подзолистые почвы. Под темнохвойными пихтовыми лесами при мощном снеговом покрове, который способствует непромерзанию почв, встречаются буроземы грубогумусовые. До 1000 мм и более осадков в год выпадает в высокогорьях, при этом мощность снега доходит до 1,9 м. Буроземы грубогумусовые также встречаются в среднегорном поясе Хамар-Дабана.

На крутых склонах, направленных к оз. Байкал, распространены петроземы. Торфяно-подбуры и подбуры встречаются на основных породах, которые редко встречаются в горной тайге. Темногумусовые, подзолистые и дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы формируются на карбонатных породах.

Почвы таежных ландшафтов предгорий и плато занимают средние и низкие местоположения с осадочными породами относительно небольшой мощности. На рыхлых породах Лено-Ангарского плато у верхней границы таежного пояса распространены подзолистые, дерново-подзолистые почвы, а на вершине Орленгского плато (более 1200–1300 м), занятого кедровым редколесьем с лишайниковым покровом, отчетливо выделяются сочетания подзолов, подбуров и торфяно-подбуров глеевых. На кислых силикатных отложениях доминируют сочетания дерново-подзолистых почв с подзолистыми. На севере Байкальского региона (бассейн Нижней Тунгуски) под среднетаежными лиственничниками на плоских поверхностях распространены криоземы и торфяно-криоземы.

В предгорных сухих степях Приольхонья встречаются каштановые и светлогумусовые почвы. На Приольхонском плато сохранилась «добайкальская» геоморфологическая обстановка с прерывистыми глубоковыветрелыми породами позднемелового-раннепалеогенового возраста. Благодаря стабильному положению поверхности Приольхонского тектонического блока и сухим условиям хорошо сохранился древний рельеф плато. Малое количество атмосферных осадков и большая водопроницаемость грунтов и почв осложняют условия произрастания растений. Черноземы глинисто-иллювиальные гидрометаморфизованные, гумусово-гидроморфические и каштановые гидрометаморфизованные почвы сформировались в долинах и падях временных водотоков Приольхонья. Серогумусовые почвы развиты в Приольхонском плато и предгорьях Приморского хребта.

На Иркутско-Черемховской равнине, в Предбайкальской впадине и в восточной части Канско-Рыбинской равнины развиты почвы степных, лесостепных и таежных ландшафтов. От Иркутского водохранилища до западной границы Иркутской области имеют распространение серые почвы. Они нередко граничат с дерново-подзолистыми почвами. Дерново-подзолистые почвы формируются на водоразделах и приводораздельной территории, а серые – на склонах. На повышенной части Иркутско-Черемховской равнины, переходящей в Лено-Ангарское плато встречаются темногумусовые почвы с черноземами на доломитах, известняках и красноцветных карбонатно-силикатных отложениях. Черноземы на террасах рек Ангары, Куды и их притоков сформировались в условиях «котловинного» эффекта с предгорной (аридно-теневой) зональностью.

В высокогорьях Хамар-Дабана, Баргузинского, Верхне-Ангарского и Муйского хребтов распространены петроземы, торфяно-литоземы и литоземы грубогумусные. Грубогумусовые, перегнойные и перегнойно-темногумусовые почвы сформировались под субальпийскими лугами. Подбуры глеевые развиты на северных склонах в относительно пониженных элементах рельефа и на участках с почвообразующими породами тяжелого гранулометрического состава [8].

В горно-таежной зоне Забайкалья встречаются различные почвы, что связано с проявлением горной поясности, наличием многолетней мерзлоты и разной экспозицией склонов. В этой зоне преобладают дерново-подбуры, подбуры, перегнойно-темногумусовые, перегнойные, буроземы грубогумусовые и серогумусовые почвы. Серые метаморфические почвы сформировались на подгорных участках котловин и северных склонах сопок лесостепной зоны.

Черноземы развиты под настоящими и луговыми степями Забайкалья. Большие контуры этих почв находятся на северных склонах Кударинской гряды, хребтов Боргойский, Моностойский, Малого Хамар-Дабана, а также на южных склонах Заганского хребта и на Тугнуйском хребте. В северном Забайкалье черноземы встречаются фрагментарно по долинам рек Уда и Итанцы, на северо-западных склонах Унэгэтэйского хребта. Каштановые и светлогумусовые почвы сформировались в сухой степи. Они развиты на террасах долин крупных рек, в Удинской, Иволгинской, Гусиноозерской, Боргойской, Киранской котловинах, а также на южных склонах хребтов. Северная граница степных почв находится в Баргузинской котловине. На водоразделах высоких увалов развиты литоземы. Псаммоземы гумусовые и светлогумусовые почвы сформировались в сухостепной зоне на эоловых песчаных отложениях, например на боровых песках в междуречье Чикой-Хилок и Селенга-Чикой [8].

Широкое распространение многолетней мерзлоты, горный характер рельефа, разнообразие типов растительности и почвообразующих пород обусловило большую неоднородность почвенного покрова Витимского плоскогорья и Северного Забайкалья. Большая часть данной территории имеет сплошной тип распространения криолитозоны, и поэтому здесь преобладают мерзлотные почвы. Под лиственничными лесами и редколесьями преимущественно с подлеском из ерника на хребтах распространены подзолистые почвы и криоземы. Подбуры грубогумусовые сформировались на хребтах на южной границе криолитозоны под лиственничной тайгой с ерниковыми зарослями. Серые и серые метаморфические почвы развиты в Еравнинской котловине под березово-лиственичными лесами с ерниками. Черноземы квазиглеевые формируются в лугово-степных ландшафтах приозерных равнин. Такие же закономерности структуры почвенного покрова характерны для Ивано-Арахлейской, Ундино-Даинской, Нерчинской, Приаргунской лесостепи Восточного Забайкалья. На средневысотных хребтах Восточного Забайкалья под лиственнично-сосновыми лесами встречаются подбуры грубогумусовые и оподзоленные, на южной границе с Монголией – подзолы. Под пижмовыми и типчаковыми сообществами степных и сухостепных ландшафтов юго-восточного Забайкалья вблизи границы с Монголией и Китаем формируются черноземы и каштановые почвы. В районе Торейских озер встречаются солончаки.

В Джидинский горный район (1000–1800 м) входит верхнее и среднее течение р. Джида. Для этого района характерен полный спектр почвенно-растительных поясов. В верховьях рек распространены карболитоземы темногумусовые, литоземы грубогумусовые. Под горно-таежными лиственничниками (1300–1800 м) формируются криоземы и подбуры, в местах с застойным увлажнением – торфяно-литоземы. На высотах 1000–1300 м встречаются подбуры, дерново-подбуры и буроземы грубогумусные. В долинах рек Джида, Ур-Гол, Эгийн-Гол, Селенга распространен степной пояс с черноземами, темногумусовыми остаточно-карбонатными и каштановыми почвами. В котловинах и низкогорной части Джидинского и Хэнтэй-Чикойского горных районов получают развитие черноземы, каштановые, светлогумусовые, а в долинах рек – аллювиальные почвы, местами солончаки и солонцы. В низкогорье бассейнов рек Чикой и Хилок сформировались дерново-подзолы, дерново-подбуры, подзолы, серые метаморфические, черноземы, каштановые, аллювиальные и засоленные почвы.

В северной Монголии находится Хангайская почвенно-биоклиматическая область. Южная граница этой области является северной границей распространения светлогумусовых почв. На равнинах данной области сформировались черноземы текстурно-карбонатные и каштановые почвы. Каштановые гидрометаморфизованные почвы распространены в понижениях в условиях повышенного поверхностного и грунтового увлажнения. Светлогумусовые почвы встречаются на волнисто-увалистых равнинах. Черноземы дисперсно-карбонатные развиты на карбонатном элюво-делювии и элювии. Черноземы в основном сформировались в условиях низкогорного рельефа. Иногда они встречаются в подгорных равнинах.

В Хангайских горах выделяется таежно-лесной почвенный пояс. Выше 2000–2200 м над ур. м. (верхняя граница леса) происходит переход к типичному высокогорному ландшафту. Петроземы, литоземы и карбо-литоземы преобладают в нивальных расчлененных ландшафтах. Торфяно-криоземы и криоземы (грубогумусовые) развиты у верхней границы леса в подгольцовом поясе. Почвы таежных ландшафтов нередко длительно, сезонно, и многолетнемерзлотные. Криоземы, подбуры и темногумусовые почвы сформировались под таежной растительностью Монголии. Подзолистый процесс в почвах Монголии наблюдается очень редко. На крутых южных склонах в межгорных понижениях среди горной тайги расположены «острова» почв под степной растительностью черноземного облика. В лесостепи светлохвойных и смешанных кустарничковых и травянистых фаций на 1650–1900 м над ур. м. южных склонов сопок и хребтов развиты темногумусовые метаморфизованные почвы. Серогумусовые почвы сформировались на карбонатных породах под древесными разнотравными сообществами.

На высотах 2100–2200 м Хэнтэйского нагорья выделяются участки горной тундры. Почвенный покров фрагментарен, прерывается частыми скальными выходами и осыпями с петроземами. Преобладающими типами почв являются литоземы грубогумусные, сопутствующими – глееземы и подбуры. В горно-таежном поясе Центрального Хэнтэя повсеместно распространена многолетняя мерзлота. Под кедрово-лиственничными, кедровыми и березово-сосновыми лесами развиты криоземы, сопутствующими являются подбуры. Небольшими участками встречаются торфяно-литоземы. В нижнем поясе лесной зоны значительные площади заняты подбурами и дерново-подбурами. Сопутствующими почвами являются серогумусовые.

На западной и южной периферийной частях Хэнтэйского нагорья на склонах северной экспозиции отмечается «оазисное» распространение очагов леса, березняка и субальпийских лугов с перегнойно-темногумусовыми почвами. Сохранение их связано с очаговым, локальным горно-покровным оледенением этой территории в период последнего сартанского оледенения (11–24 тыс. л). В нишах троговых долин сохранились «убежища» мерзлых грунтов. Благодаря метелевой концентрации снега и эффекту затененности на северных склонах отмечается положительный баланс влаги и обеспечиваются необходимые экологические условия для развития особей березы кустарниковой и лиственницы. Ниже по высотному уровню расположен пояс с темногумусовыми почвами. Каштановые, каштановые гидрометаморфизованные, темногумусовые метаморфизованные с темногумусовыми типичными и аллювиальными распространены по долинам рек в Юго-Западном Хэнтэе на территории низкогорья и среднегорья. Иногда на данной территории встречаются торфяные эутрофные почвы.

В Юго-Западном Прихубсугулье под высокогорной тундровой и горно-таежной растительностью развиты литоземы грубогумусовые, литоземы перегнойно-темногумусовые и темногумусовые, дерново-подбуры, в понижениях встречаются торфяные эутрофные и гумусово-гидрометаморфические почвы. В Восточном Прихубсугулье в условиях котловинно-долинного и высокогорного рельефа распространены литоземы грубогумусовые, литоземы темногумусовые, криоземы, дерново-подбуры, темногумусовые, встречаются торфяные эутрофные, аллювиальные и каштановые почвы.

В Северном Прихубсугулье под степной растительностью развиты каштановые почвы. Каштановые гидрометаморфизованные почвы формируются в условиях повышенного поверхностного и грунтового увлажнения в понижениях. На элювии и элюво-делювии карбонатных пород вместе с каштановыми почвами встречаются черноземы дисперсно-карбонатные маломощные щебнистые с укороченным профилем.

В ледниковых и речных долинах Забайкалья и Прибайкалья распространены аллювиальные гумусовые, темногумусовые, темногумусовые квазиглеевые, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые и аллювиально-слоистые почвы. На ледниковых отложениях северо-восточной окраины Иркутской области имеют распространение криоземы и торфяно-криоземы. Большие контуры торфяных эутрофных, аллювиальных торфяно-глеевых и перегнойно-глеевых почв расположены в молодых тектонических прогибах Хандинской, Предсаянской, Усть-Селенгинской депрессии. Они сформировались в горах, на плоскогорье, в дельтах рек в верховьях мелких рек. Засоленные почвы встречаются в долинах Куды, Манзурки и в Приольхонье.

В степной и сухостепной зонах Забайкалья, в поймах рек в основном преобладают аллювиальные светлогумусовые с контурами засоленных почв. Большие массивы аллювиальных перегнойно- и темногумусовых почв расположены в дельте р. Селенга и в пойме р. Баргузин. Под болотной растительностью развиты торфяные эутрофные и торфяные эутрофные глеевые почвы. В местах разгрузки минерализованных вод очень широко распространены засоленные почвы (Алгинская, Харамодонская, Нухэ-Нурская и Кокуйская низменности).

В междуречье Джаргалант-Гол и Мунгарал-Гол, а также в прибрежной зоне оз. Хубсугул формируются почвы озерно-болотных комплексов и заболоченных лугов. Перегнойно-гидрометаморфические мерзлотные почвы имеют развитие в приозерной части впадин. В северной Монголии имеются небольшие контуры засоленных почв.

Разнообразие и специфичность условий почвообразования в бассейне оз. Байкал определяет самобытность почв. Это область распространения во всех высотных зонах маломощных неполнопрофильных почв отделов слаборазвитого, литоземов и органо-аккумулятивного. Очень важным диагностическим параметром являются поверхностные органогенные горизонты. Полнопрофильные почвы представлены в таежной зоне различными типами почв отделов криоземов, альфегумусового и структурно-метаморфического, в степной – аккумулятивно-гумусового, светлогумусового аккумулятивно-карбонатного, структурно-метаморфического, галоморфного. Разнообразие почв в поймах рек представлено почвами отделов аллювиального, слаборазвитого и галоморфного, а на болотах – преимущественно торфяного.

Заключение

Почвенный покров Байкальского региона и прилегающих Иркутской области и Забайкальского края наряду с общими фациальными и провинциальными особенностями имеет четкую вертикальную зональность, так как большая часть региона горная. Суровый климат региона обусловливает низкие темпы процессов химического и физического выветривания, слабую скорость почвообразования. Почвообразовательным процессом затронут слой от нескольких сантиметров до приблизительно полуметра. Во всех высотных зонах развиты маломощные неполнопрофильные почвы литоземов слаборазвитого и органо-аккумулятивного отделов. Полнопрофильные почвы распространены в степной зоне различными типами почв отделов аккумулятивно-гумусового, аккумулятивно-карбонатного, светлогумусового, структурно-метаморфического, галоморфного; в таежной зоне – альфегумусового и структурно-метаморфического и криоземов. Своеобразие условий почвообразования в бассейне оз. Байкал определяет самобытность почв. Например, формирование буроземов грубогумусовых в условиях Южного Прибайкалья.

Создание почвенной карты на территорию Байкальского региона и прилегающие Иркутскую область и Забайкальский край представляет собой важный этап в развитии почвенной науки России и Монголии. Эта карта может представлять основу для организации и управления природоохранной деятельности, учета земельных ресурсов.

Исследования проведены в рамках тем проектов НИР № АААА-А17-117041910169-4 (ФАНО 0347-2016-0002) и № АААА–А17–117011810038–7 (ФАНО 0337–2017–0002).

Источник