Почвенный покров России

Первым ученым, классифицировавшим почвы России, был Василий Васильевич Докучаев. При разработке типологии он учитывал условия и характер их образования. В дальнейшем систематизацию дополнили другие почвоведы.

Основные типы почв

Арктические почвы

Формируются на севере России в непродолжительный теплый сезон на незначительных участках островов Арктики, которые свободны от снега и льда. Это маломощные и очень бедные почвы. Редкие мхи и лишайники, которые здесь растут, практически не дают «материала» для образования гумуса. Почвы данного типа неплодородны — на них невозможно что-либо выращивать.

Тундрово-глеевые почвы

Характерны для области арктического побережья России. Несмотря на малое количество осадков, из-за недостаточного испарения и близкого нахождения многолетней мерзлоты тундровые почвы сильно переувлажнены. В них идет процесс образования глея. При избытке влаги и недостатке кислорода в этих почвах восстанавливаются главным образом соединения железа, которые и придают им зеленоватую и голубовато-серую окраску. Другая особенность данного почвенного покрова — малое содержание гумуса. Мощность окрашенного гумусом горизонта не превышает 5–8 см.

Подзолистые почвы

Самые распространенные в России. Они формируются под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения. Отличительные черты этих почв — наличие хорошо выраженного подзолистого горизонта (вымывания) и кислая реакция, которая является неблагоприятным фактором для выращивания культурных растений. Для нейтрализации кислотности при сельскохозяйственной обработке в подзолистый покров вносят известковую муку.

Дерново-подзолистые почвы

Преобладают в смешанных лесах, где помимо хвойных есть лиственные породы и хорошо развит травяной покров. У этого типа почв, по сравнению с подзолистыми, достаточно мощный гумусовый (дерновый) горизонт (10–20 см) с более высоким содержанием плодородного слоя. Причин тому две: лиственные деревья дают растительный опад; в этих районах больше солнечного тепла и меньше влаги, просачивающейся в почву, что ослабляет вымывание гумуса.

Серые лесные почвы

Непременными условиями для их формирования являются преобладание континентального климата и наличие широколиственных лесов и травяной растительности. Места образования содержат необходимый данному покрову элемент — кальций. Благодаря ему вода не проникает вглубь почв и не размывает их. Содержание гумуса составляет 2–8%, то есть урожайность средняя. На серых лесных почвах выращивают плодовые и зерновые культуры.

Черноземные почвы

Господствуют в степях. Это самые плодородные почвы во всей России. Важнейшую роль в формировании черноземов играет дерновый процесс. В степях обильно растут однолетние травы, которые ежегодно отмирают. Именно поэтому черноземы характеризуются мощным слоем гумуса (обычно мощность гумусового горизонта составляет 50–80 см, а в бассейне реки Кубани достигает рекордной величины — 1,5 м). В наши дни черноземы России практически полностью распаханы. Они сосредоточены в районе наиболее развитого в стране сельского хозяйства.

Бурые и серо-бурые почвы

Формируются в областях с пустынным климатом. Поскольку в России таких мест очень мало (отдельные участки Астраханской области), то данный тип почв в нашей стране представлен нешироко. Органический покров здесь незначительный, а образование гумуса затруднено из-за высоких температур, уменьшения влаги и растительного опада.

Каштановые почвы

Распространены в южных степях и полупустынях и формируются в условиях дефицита влаги и крайне скудной растительности. Как следствие, каштановые почвы имеют менее мощный слой гумуса и более светлый коричневый (каштановый) цвет. Хотя они считаются достаточно плодородными, в земледелии их не используют из-за недостатка влаги.

Азональные типы почв

В России есть не только зональные почвы. Иногда на территории страны встречаются сектора, почвенный покров которых разнится от того, что доминирует в зоне. Такие почвы принято называть азональными. От типичных они отличаются свойствами и структурой. Формирование данных почв связано с местными особенностями климата, характером растительности и другими факторами.

Где искать азональные почвы

Незональные почвы формируются в местах с избытком влаги или на особенных почвообразующих породах. Есть они и на территориях, сильно подверженных влиянию какого-либо внешнего фактора (периодический разлив рек, морские приливы, оседание вулканического пепла и др.).

Болотные (торфянистые) почвы — самые распространенные среди незональных. Для их образования необходимо сильное переувлажнение. Они встречаются практически во всех климатических поясах. В России их много в Западной Сибири, прослывшей как край болот.

В Восточной Сибири, где достаточно продолжительный холодный период, доминируют таежно-мерзлотные почвы, хотя на той же широте европейской части России распространены дерново-подзолистые и подзолистые. В долинах рек преобладают аллювиальные почвы, образованные речными наносами. Они, как правило, более плодородны, чем окружающие их зональные почвы.

На Камчатке и в других областях, где извергаются вулканы, образуются вулканические почвы. В их состав входит пепел, оседающий после вулканических взрывов. С одной стороны, эти почвы рыхлые и легкие (а значит, они без труда раздуваются ветром), но с другой, обладают колоссальным набором минералов, что существенно повышает их плодородие.

Солончаки и солонцы

Этот тип незональных почв развит в южных засушливых районах, на участках с относительно близким залеганием минерализованных грунтовых вод. Их образование связано с процессами засоления. В отличие от подзолистых почв здесь господствуют не нисходящие, а восходящие токи воды. Влага с растворенными минеральными соединениями (карбонаты, гипс и др.) подтягивается к поверхности и испаряется, а соли выпадают в осадок. В солонцах соли распределены или по всему профилю, или насыщают отдельные горизонты, в солончаках их концентрация еще больше.

Источник

Почвы

Почва — верхний плодородный слой земли, на котором развиваются растения. Почва состоит из перегноя, песка, глины и растворенных в воде минеральных солей. В состав почвы входит также воздух и вода. Чем больше перегноя в почве, тем она плодородней. Самая плодородная почва — чернозем . В нем содержится большое количество перегноя. В нашем крае черноземных почв очень мало. Они встречаются небольшими участками в районах Кунгура, Суксуна, Орды.

Карта почв Пермского края

Наиболее распространены в нашей местности подзолистые почвы. Их так назвали, потому что по цвету они сероваты, как зола. В северной части Пермского края, до широты города Перми, располагаются подзолистые почвы с малым содержанием перегноя. В южной части края лежат более плодородные дерно-подзолистые почвы.

По механическому составу подзолистые и дерново-подзолистые почвы делятся на глинистые и песчаные почвы. Глинистой называется почва, в которой много глины. Она очень плотная, слабо пропускает воду. В ней плохо развиваются корни растений.

Почва, в которой много песка, называется песчаной . Эта почва мало плодородна, так как в ней содержится недостаточно влаги и питательных веществ, необходимых растениям.

Почва — одно из главнейших богатств природы. Верно сказано, что почва, земля — наша кормилица.

Урожай на полях зависит от обработки почвы и своевременности внесения удобрений. Поэтому почву вспахивают, разрыхляют и уравнивают боронами, так как рыхлая почва свободно пропускает воздух, необходимый для дыхания растений, и удерживает влагу.

Удобрения улучшают состав и плодородие почвы. Они являются пищей для растений. Широкое применение получили органические и минеральные удобрения. К органическим удобрениям относятся: навоз, куриный помет, торф . К минеральным — азотистые, калийные и фосфорные соли. Калийные соли производятся в Пермском крае.

Обрабатываемые земли дают все необходимое растениям, а из них уже получают продукты питания. Хлеб на нашем столе тоже начинается с почвы.

Вот он хлебушко душистый,

С хрупкой корочкой витой,

Вот он теплый, золотистый,

словно солнцем налитой.

В каждый дом, на каждый стол

Он пожаловал, пришел.

В нем здоровье наше, сила,

В нем чудесное тепло,

Сколько рук его растило,

Ведь не сразу стали зерна

Хлебом тем, что на столе,

Люди долго и упорно

Потрудились на земле.

Почва требует ухода. Сильно изношенные, истощенные почвы могут «заболеть», то есть потерять свои свойства, необходимые для роста растений. Все люди обязаны разумно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодородие.

Посильную помощь в охране почв могут оказать школьники:

убрать с участка камни, мусор, остатки старых растений;

Внести органические удобрения (навоз, золу, куриный помет, компост) и минеральные удобрения (умеренно);

Источник

Подзолистые почвы и другие виды грунта: где расположены, свойства и что на них растет

Почва — это удивительное природное явление. Она является основой жизни на Земле, поскольку обеспечивает условия для роста растений, а вместе с ними — животных и людей. Но тут заключается парадокс этой уникальной субстанции: почва дает жизнь всем организмам, но в то же время она и состоит из органических останков растений и животных, то есть не может без них существовать.

Одним из основных типов грунта являются подзолистые почвы, занимающие значительную долю районов с умеренным климатом. На них произрастают северные хвойные леса, именуемые по-другому тайгой.

Описание почвы

Грунт — это природное образование, располагающееся на верхних слоях суши, которое сформировалось под воздействием солнечных лучей, влажности, живых или мертвых организмов.

История

Перед тем как принять свою современную форму, почвенный покров проделал долгий путь, начиная с древних времен. Первоначально Землю покрывали горные породы, которые подвергались постепенному выветриванию. С помощью солнца, ветров, подземных и поверхностных вод эти горные массивы начали меняться, переходя в раздробленное состояние.

В таком размельченном состоянии созданные породы стали обладать различными свойствами: начали пропускать и удерживать в себе воздух и влагу, в них образовались новые химические соединения, они обладали рыхлостью, мягкостью и т. д. Эта новая среда стала благоприятной для множества бактерий, микробов и прочих живых микроорганизмов. Начали появляться азотные соединения, сформированные в результате разложения органических веществ. Так и появился первоначальный почвенный состав, обладающий совершенно новыми характеристиками, включая такое важнейшее свойство, как плодородие.

Свойства

На качество и состав почвы решающее влияние оказывает климат. В местах с экстремально низкими или высокими температурами почти ничего не растет, в то время как у районов с благоприятными условиями земля дает жизнь большому количеству видов растений.

Какими свойствами обладают основные типы почв, расположенные в России и других странах:

- Арктическая — пролегает под поверхностью Южного и Северного полюсов Земли. Круглый год царят отрицательные температуры, что не могло не оказать влияние на почвенную структуру. Грунт обладает слабокислой реакцией, а химические процессы слабо выражены. Хозяйственная деятельность здесь не может осуществляться.

- Тундровая. На всей территории пролегает многолетняя мерзлота, которая не дает влаге испаряться с поверхности земли, вследствие чего тундра сильно заболочена. Из-за холода деятельность микроорганизмов слабо развита, поэтому питательных веществ в почве крайне мало.

- Подзолистая. В таежных районах становится теплее, вследствие чего местность поросла хвойными заболоченными лесами. Хвоя, опавшая с деревьев, сильно окисляет грунт, который к тому же насыщен влагой. Этот тип почвы образовался в результате подзолистого процесса, заключающегося в разрушении минеральных веществ и выносе результатов разрушения в нижнюю часть профиля грунта или за его пределы.

- Дерново-подзолистая почва — характеристика заключается в том, что она обеднена гумусом и основаниями и обладает непрочной структурой. Распространена в смешанных лесах и южнотаежной зоне.

- Серая лесная. Этот тип имеет слабокислую реакцию и небольшую насыщенность основаниями. Содержание гумуса повышенное по сравнению с подзолистыми, особенно его много у подтипа темно-серого грунта. Это происходит благодаря благоприятному климату широколиственных лесов.

- Черноземная — этот самый плодородный тип грунта отличается повышенным содержанием гумуса (до 15 %), что придает ему окрас от темно-серого до черного. Чернозем отличается высоким содержанием кальция и зернистой структурой, обеспечивающей оптимальный водный и воздушный обмен с окружающей средой.

- Бурая. Распространена в пустынных и полупустынных областях. Содержит малое количество гумуса из-за сухого климата и разреженного растительного покрова. Непригодна для выращивания большинства культур.

- Коричневая. Ее характерное распространение — Средиземноморье, где она расположена на сложном рельефе в нижнем горном поясе. Количество органических веществ может превышать 5 %. Коричневый грунт содержит значительное количество глины и песка.

- Красно-желтая — располагается в экваториальных тропических лесах, с огромной растительной массой и самым высоким количеством осадков на планете. При этом, содержание гумуса небольшое (3—4 %) из-за быстрого разложения большого числа растений. Отличается повышенным содержанием железа и алюминия, что придает земле красноватый оттенок.

В мире формируется огромное разнообразие почвенного покрова. Чем теплее климат и больше выпадает осадков, тем богаче и разнообразнее будет растительность. Яркий пример — экваториальные постоянно-влажные леса.

Растительный мир

Количество и богатство флоры напрямую зависит от климатических условий. Если посмотреть на карту природных зон от полюсов Земли до экватора, то можно увидеть сильные отличия северных и южных ландшафтов. Так, в Арктике и тундре произрастают немногочисленные лишайники, мхи, невысокие кустарники. Немалую роль в формировании растительности северных районов играет сильная заболоченность, переувлажняющая грунт.

Южнее начинаются таежные леса. Этот тип природной зоны — самый распространенный на российской территории.

Север Сибири и ее восточные районы, представленные лиственничными лесами, формируются на мерзлотно-таежном грунте. Подзолисто-болотные почвы, появляющиеся благодаря избыточному увлажнению, находятся под пологом пихтовых, кедровых, сосновых, еловых лесов. Таежный лес отличается простотой структуры: под пологом хвойных деревьев растут немногочисленные кустарники, а земля покрыта мхом.

К югу от тайги находятся смешанные и широколиственные леса, состоящие из березы, осины, клена, липы, дуба. Здесь происходит постепенное повышение гумуса в лесных почвах в связи с потеплением климата, а достигает он своего максимального значения в лесостепной и степной зоне. В лесостепях небольшие рощи, состоящие из лиственных деревьев, встречаются по берегам рек и неподалеку от лесных районов. Степь состоит из богатого разнотравья: ковыля, шалфея, полыни, васильков.

В южностепных районах климат становится жарче и суше, и травянистое поле постепенно переходит в пустыню. Растения, находящиеся здесь, научились приспосабливаться к экстремальным условиям. Это кактусы, железные деревья, акации, алоэ.

При приближении к экватору осадков выпадает все больше, пустыни сменяются саваннами, а те в свою очередь — тропическими лесами. В тропиках произрастает примерно треть всех растений на планете. Флора представлена многообразными пальмами, фруктовыми деревьями, лианами, орхидеями.

Животные

Количество и разнообразие животных неотъемлемо связано с растительностью. Чем больше и богаче будет состав трав и лиственных кустарников, тем больше будет травоядных, а вместе с ними и хищников. Животные и птицы также требовательны к климату, поэтому в теплых странах фауна очень разнообразна. Территории, скованные вечным льдом и снегом, населены белыми медведями, северными оленями, полярными совами, песцами и леммингами.

Таежные дремучие леса богаты пушниной (соболем, горностаем, белкой), из хищников тут обитают волки, бурые медведи, лисы, рыси. Добычей им служат лоси, олени, зайцы, грызуны, птицы, многочисленная рыба, обильно населяющая лесные реки и озера.

Фауна смешанных и широколиственных лесов не сильно отличается от тайги. Появляется больше певчих птиц (дрозд, синица, свиристель), исчезают таежные глухари, рябчики и кедровки. Пушные звери, предпочитающие глухие кедровые леса, здесь также не встречаются.

В степях обитают сайгаки, степные волки и лисы, очень много грызунов и птиц. Пустыня населена жароустойчивыми обитателями, которые могут подолгу обходиться без воды: верблюды, лисицы-фенеки, тушканчики, суслики, ящерицы, змеи, скорпионы.

Совершенно необычен мир саванн. Здесь водятся уникальные представители животного мира: львы, гепарды, слоны, жирафы, зебры, газели, антилопы, страусы. В экваториальных джунглях фауна также поражает своим разнообразием. Можно встретить леопарда, ягуара, окапи, тапира, бегемота, носорога, множество обезьян, птиц, насекомых.

Использование в сельском хозяйстве

Земледелие и выращивание различных культур имеют неразрывную связь с почвой. Особенность грунта заключается в том, что при правильном и рациональном его использовании со временем он будет становится только лучше.

Наиболее пригодной для пашни и скотоводства почвой является чернозем. На нем выращивают зерновые культуры, овощи, фруктовые деревья. Подзолистая почва пригодна для выращивания картофеля, льна, ржи. На грунте с содержанием карбоната (сероземы, каштановые, карбонатные черноземы) хорошо растет виноград, капуста, черешня, фасоль.

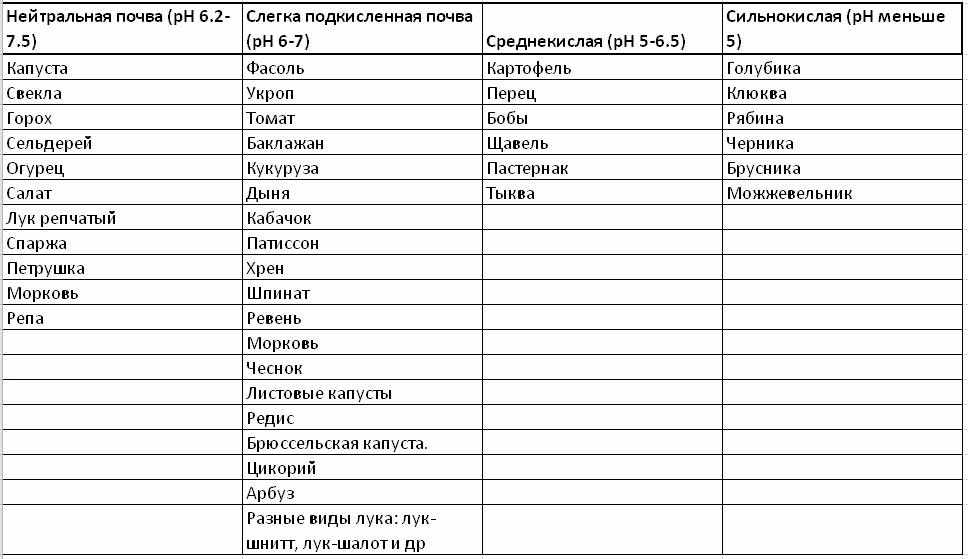

Немаловажную роль играет такое свойство почвы, как кислотность, то есть способность грунта проявлять свойства кислот. Наибольшей кислотностью обладают подзолы и торфяники (рН водн 3,5—5,5). Ниже в таблице представлена зависимость определенных видов культур от степени кислотности грунта.

Видео

В этом видео дается характеристика дерново-подзолистой почвы.

Наименование зоны Тип почвы Содержание гумуса Свойства почвы Условия почвообразования Арктические пустыни Арктические Очень мало Неплодородная Отсутствие тепла и растительности Тундра Тундрово-глеевые Мало Маломощные, глеевый слой Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение Тайга Европейской части Подзолистые Незначительно Промывные, кислые Опавшая хвоя сильно окисляет грунт, вечная мерзлота Тайга Восточной Сибири Таежно-мерзлотные Незначительно Малоплодородные, холодные Вечная мерзлота Смешанные леса Дерново-подзолистые Больше, чем в подзолистых Более плодородные Промыв весной, больше растительных остатков Широколиственные леса Серые лесные 4-5% Более плодородные Мягкий климат, опавшие листья деревьев богаты зольными элементами Степи и лесостепи Черноземы, каштановые 10-12% Самые плодородные Много растительных остатков, теплый климат Полупустыни Бурые, серо-бурые Гумуса меньше Засоление почв Сухой климат, разреженный растительный покров Пустыни Пустынные желтовато-серые Мало Из-за редких дождей соли почти не вымываются Недостаток влаги и бедность органическими веществами Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники Коричневые Содержание гумуса 4-5%, хорошая плодородность Высокая плодородность при достаточном увлажнении Вегетационный период длится круглый год Влажные тропические леса Красно-желтые ферралитные и красно-бурые Доля гумуса составляет 3-10% Хорошее промывание почвенного покрова, большое содержание гидроокиси железа Высокая влажность, круглогодичные высокие температуры, огромная растительная биомасса

Источник