Аллювиальные почвы: характеристика и классификация

Что такое аллювиальные почвы? Характеристика и классификация этих грунтов будет дана нами в данной статье. Название почв произошло от латинского слова alluvio, что означает «намыв», «нанос». Этой этимологией объясняется и происхождение грунтов. Они созданы намывом рек, то есть слагаются из частичек пород, которые реки переносят от верхнего течения к нижнему и оставляют на своих берегах во время половодья. Такой материал называется аллювием. Он очень плодородный, поскольку реки откладывают не только минералы, но и биологические останки растений и животных. Классификация аллювиальных почв разветвленная. Ведь реки имеют свой гидрологический режим. От того, в какой местности они протекают, как часто разливаются и тому подобных других факторов, зависит то, какие почвы они образуют. Давайте рассмотрим эти типы грунтов по очереди.

Что такое поймы и террасы

Каждая водная артерия с течением столетий медленно, но неуклонно видоизменяет рельеф прилегающей суши. И чем больше река, тем интенсивнее идет этот процесс. Она подмывает берега. От этого русло становится шире. Но кроме береговой эрозии, идет и процесс глубинной. Река врезается в дно своего ложа. Этот процесс можно сравнить с нанесением резаной раны. Чем глубже впивается нож, тем шире расходятся края кожи. Но это сравнение очень условно. Если посмотреть на реку и ее берега в горизонтальном разрезе, то можно выделить русло, пойму и террасы. С первым все ясно – это то место, где течет вода. Там на дне скапливаются ил и другие отложения. Пойма – это участок речной долины, который затопляется во время половодья. И каждый раз поток оставляет на нем отложения. Вследствие этого аккумулятивного процесса образуются аллювиальные почвы. Террасы некогда тоже были поймой. Но река подмыла берега, и они разошлись, образуя плавные склоны. Террасы и поймы есть не во всех реках. Например, в каньонах водные потоки протекают среди твердых горных пород и не могут их размыть.

Характеристика аллювиальных почв

Этот тип грунтов занимает всего три процента суши. Но он считается самым плодородным. Ведь аллювиальные почвы – это, по сути, речной ил, обогащенный минералами. Поэтому такие грунты ценятся в сельском хозяйстве. Вспомним, что все первые человеческие цивилизации зародились и развивались в руслах рек: Нила, Ян Цзы и Хуанхэ, Тигра и Евфрата. Эти водные артерии давали людям плодородные почвы, на которых можно было вырастить богатый урожай даже с примитивной степенью обработки земли. Даже в современном Египте все сельское хозяйство страны сосредоточено только по берегам Нила. В пойме на аллювиальных почвах размещаются заливные луга, которые являются лучшими пастбищами, а покосы обеспечивают скот кормом на зиму. На речных террасах развивается виноградарство. С помощью мелиорации на лесных участках практикуется выращивание риса. Поймы имеют большое значение в рыбохозяйстве. Ведь во время паводков там проходит нерест и разводится молодняк.

Классификация аллювиальных почв

Характерной особенностью этих грунтов является то, что они быстро растут вверх. Особенно это касается участков пойм. У некоторых рек половодье происходит ранней весной, когда тает снег, у других – зимой (в средиземноморском климате), у третьих – летом, во время муссонных дождей. Но гидрологический режим предусматривает ежегодный наивысший и низший (межень) уровни потока. Там, где река в половодье оставляет свои отложения, идет самый интенсивный аккумулятивный процесс. Но и аллювиальные почвы пойм неоднородны по своему составу. Когда наступает половодье, течение реки очень быстрое возле русла. Поэтому в прибрежной части откладываются крупные частички – галька, песок. Когда вода уходит, на этом месте образуются пляжи и валы. Чуть дальше от русла течение более медленное. Там оседают мелкие частички – ил, глина. Есть участки поймы, которые заливаются не каждый год, а только в сильные паводки. Такие почвы слоистые. И наконец, на террасах встречаются дерновые, лесные и луговые почвы, сложенные с добавлением аллювия.

Классификация Добровольского

Известный академик РАН выделяет такие основные виды грунтов, образованных деятельностью рек. Г. В. Добровольский различает прирусловые почвы, сложенные аллювием и дерном. Чуть дальше от реки, в центральной пойме, которая у равнинных рек может достигать ширины в несколько километров, располагаются луговые грунты. В болотных аллювиальных почвах, расположенных у подножия нижней террасы, много перегноя и глея. Но классификация академика Добровольского применима лишь к рекам России, которые текут в равнинном краю с умеренно-континентальным климатом. В других природных зонах может не проходить процесс заболачивания притеррасных участков.

Влияние климата и грунтовых вод

Река играет основополагающую роль в образовании аллювиальных почв. Ведь это ее наносы оседают на берегах в пойме. Но также на аллювиальные почвы оказывает влияние климат, прежде всего количество осадков. Во влажных областях грунты обладают кислой реакцией. С уменьшением количества осадков почвы становятся более нейтральными. В засушливых областях образуются щелочные грунты. Подземные воды также оказывают влияние на почвы. Правда, непостоянное. В период межени и засухи грунтовые воды уходят вглубь земли. Но в дождливый период и в половодье они дают о себе знать. Водоносный слой может привести к заболачиванию грунтов, дает им ту или иную минерализацию. Особенно интенсивно это проявляется в центральной и притеррасной частях поймы.

Почвы от истоков к устью реки

Обычно водные потоки рождаются в горах. Маленький ручеек еще не имеет силы подмывать свои берега. Да и протекает он среди твердых горных пород. Но вода уже размывает соли, несет в себе кремнезем и органические вещества, оксиды марганца и железа, гипс и мел, хлорид и сульфат натрия. В верхнем течении горных речек аллювий грубый, сложен из гальки и крупного песка. Водные потоки равнинной части России имеют другую гидрографию. Они рождаются в болотах. А потому пойменно-аллювиальные почвы даже в верховьях рек несут в себе значительную часть гумуса. В среднем течении равнинные потоки меандрируют и часто меняют свои русла. Река снижает скорость, отчего вода в ней застаивается, минерализуется, а во влажном климате еще и окисляется. Это самым непосредственным образом влияет на образование аллювиальных почв. Дельты у таких водных гигантов, как Волга, Енисей, Дон, очень разветвлены, делятся на рукава. В нижнем течении аллювиальный процесс проходит наиболее интенсивно. Там откладываются гумус, глина, СаС03, соли, соединения калия, натрия, марганца, железа.

Аллювиальные дерновые почвы

Эти грунты располагаются в непосредственной близости от реки, на ее пологих берегах. Их характеризует очень незначительное количество гумуса в составе. И хотя эти участки поймы затопляются каждый год, река откладывает тут лишь грубый аллювий – крупный песок, гальку. Во время половодья образуются гряды, которые затем размываются атмосферными осадками. В аллювиальных дерновых почвах мало оглеения, их состав механический. Верхний слой – это небольшой толщины рыхлая дернина. Ниже залегает тонкий гумусовый горизонт. Его ширина, в зависимости от прибрежной растительности, может достигать от трех до двадцати сантиметров. Еще ниже располагаются отложения легкого механического состава. Такие бедные гумусом грунты не представляют интереса для сельского хозяйства.

Что такое аллювиальные слоистые почвы

Чуть дальше от русла реки, за прибрежными валами, идут участки, которые затопляются не каждый год, а лишь в сильные половодья (в России – после особо снежных зим). Таким образом, отложения водного потока легкого механического состава (камешки, песок) здесь чередуются с пластами гумуса, который образуется от перегнивания луговой растительности. Аллювиально-слоистая почва, в отличие от дерновых грунтов, более интересна для сельского хозяйства. На таких выровненных участках поймы фермеры выпасают скот или используют их под сенокосы. В профиле аллювиальные слоистые почвы имеют пласт гумуса толщиной в тридцать-сорок сантиметров. Это позволяет развиваться буйной луговой растительности и кустарникам. Дернина тоже присутствует в профиле, но этот слой тонкий – около пяти сантиметров. Ниже идет оглеенный слоистый аллювий. Механический состав у такого грунта более тяжелый.

Аллювиально-луговые почвы

Они занимают преимущественно центральные равнинные части пойм. Эти почвы сложены суглинистыми или супесчаными слабослоистыми отложениями реки. Неглубоко залегающие грунтовые воды даже в период засухи питают буйную травяную растительность. Таким образом, в профиле формируется мощный верхний слой прекрасно гумусированного мелкозернистого наиливания. Водоносный слой, залегающий на глубине обычно менее метра, капиллярно подпитывает луговую растительность. В нижней части грунтового профиля наблюдается оглеенность. Гумуса в аллювиально-луговых почвах на три процента больше, чем в слоистых. Если грунтовые воды слишком минерализированы, на таких участках поймы развиваются осолоделые или солонцеватые подтипы грунтов. Немалое влияние на почвообразование оказывает растительность. Деревья и кусты формируют оподзоленный подтип аллювиально-луговых грунтов.

Болотные почвы

В бессточных понижениях рельефа, которые обычно наблюдаются в притеррасной зоне речной долины, при влажном климате наблюдается процесс застаивания влаги. К тому же водоносный слой выходит со склонов к поверхности поймы. Все эти факторы (грунтовые воды, влажный климат, депрессия рельефа) приводят к тому, что на таких участках развиваются аллювиальные болотные почвы. Они характеризуются тяжелым механическим составом, большим содержанием торфа, оглеенностью. На такой почве развивается болотная растительность, иногда ивняки. Процессы оглеевания здесь происходят вместе с отложениями аллювия. К тому же почвы увеличиваются за счет накопления гумуса. По типу реакции такие грунты могут быть как кислые, так и слабощелочные.

Почвы террас

Не следует забывать, что высокие берега рек тоже сложены аллювиальными отложениями. Только они – более древние, чем грунты самой поймы. За столетия и даже тысячелетия на террасах образовался мощный слой других грунтов – лесных подзолистых, луговых, чернозема. Но под этим пластом залегают все те же аллювиальные почвы.

Источник

Почвы речных долин

Аллювиальные почвы — большая группа почв, расположенных в поймах рек. В Классификации почв России образуют отдел в стволе синлитогенных почв. Отличительной их особенностью является периодическое затопление паводковыми водами (поёмный процесс), не обязательно ежегодное, но сопровождающееся привносом и отложением на поверхности почвы нового минерального материала (аллювиальный процесс). Кроме того, на данные почвы оказывает влияние близкое залегание грунтовых вод.

Выделяются три группы типов аллювиальных почв:

- Аллювиальные дерновые почвы в прирусловой части поймы

- Аллювиальные луговые почвы в центральной пойме

- Аллювиальные болотные почвы в притеррасной пойме

Эта классификация создана академиком РАН Г. В. Добровольским на основе процессов почвообразования в поймах рек.

Аллювиальные почвы занимают около 3% площади суши.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Почвы речных долин» в других словарях:

Африка. Физико-географический очерк. Почвы — Почвы. Контрастный климат (с увлажнением от избыточного до крайне недостаточного), связанное с этим разнообразие растительности, большие различия состава почвообразующих пород определили многообразие почв Африки. Вместе с тем огромная… … Энциклопедический справочник «Африка»

Солонцы (почвы) — почвы, чрезмерно богатые растворимыми солями, преимущественно вредными для растительности. В общежитии нередко этот термин применяется к почвам, не отвечающим такому определению: солонцами называют часто всякие малоплодородные почвы более или… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Солонцы (почвы) — почвы, чрезмерно богатые растворимыми солями, преимущественно вредными для растительности. В общежитии нередко этот термин применяется к почвам, не отвечающим такому определению: солонцами называют часто всякие малоплодородные почвы более или… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Россия. Физическая география: Почвы России — Схематическая почвенная карта Европейской России Направляясь с севера на юг, мы встречаем шесть почвенных поясов, более или менее постепенно переходящих один в другой: 1) полярно тундровая зона, 2) пояс дерново подзолистых почв, 3) пояс серых… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Аллювий — Поперечный разрез типовой речной долины Обозначения: 1 пойменный аллювий; 2 русловой аллювий поймы; 3 аллюв … Википедия

Речные отложения — Речная долина, сложенная аллювием Аллювий, аллювиальные отложения, речные отложения (лат. Alluvio нанос, намыв) отложения, формируемые, перемещаемые и откладываемые постоянными и временными водотоками в речных долинах. Основные сведения Аллювий … Википедия

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. ПРИРОДА — Строение поверхности. Новая Зеландия вытянута более чем на 1600 км, ее максимальная ширина 450 км. Преобладают гористый и холмистый рельеф; более 3/4 территории расположено выше 200 м над у.м. Равнины занимают ок. 10% общей площади. Остров Южный … Энциклопедия Кольера

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ — 1) гос во на Ю. З. Океании. Расположено на одноименных о вах, по которым и получило название Новая Зеландия (англ. New Zealand). См. также Тасманово море. 2) о ва в юго зап. части Тихого океана. Первым к берегам о вов вышел в 1642 г. голл.… … Географическая энциклопедия

Шебекинский район — Герб … Википедия

Шебекинский район Белгородской области — Шебекинский район Герб Флаг (описание) … Википедия

Источник

Почвы речных пойм

Развитие почв в поймах рек происходит под непосредственным влиянием аллювиальных процессов. Вместе с тем, пойменные почвы в той или иной степени отражают зональные условия почвообразования, характерные для окружающих речную долину водораздельных пространств. При этом, чем интенсивнее отложения аллювиальных наносов, тем слабее сказывается фактор зональности и тем меньше пойменные почвы имеют общих свойств с почвами водоразделов, и наоборот, на поймах, слабо заливаемых полыми водами, почвы в большей степени приобретают внутренние и внешние свойства, присущие почвам водоразделов.

Сильнее всего сходство с почвами водоразделов проявляется у тех пойменных почв, которые расположены на участках, редко заливаемых полыми водами, либо вовсе вышедших из режима поемности.

Формируясь под совместным воздействием аллювиальных процессов и зональных факторов, пойменные почвы отличаются значительным разнообразием как в речных долинах различных физико-географических зон, так и в пределах поймы одной и той же реки.

В поймах рек дерново-подзолистой зоны наиболее распространенными и вместе с тем наиболее типичными являются дерновые зернистые суглинистые, дерновые зернисто-слоистые супесчано-суглинистые, дерновые слаборазвитые слоистые песчаные и супесчаные, дерново-глеевые пойменные, болотные и дерново-подзолистые пойменные почвы.

Дерновые зернистые суглинистые почвы широко развиты в центральной зернистой пойме. Благодаря периодическим наносам ила эти почвы из года в год обогащаются различными питательными веществами. В этих условиях под травянистой луговой растительностью особенно интенсивно развивается дерновый процесс, сопровождающийся накоплением перегноя, а вместе с ним — азота и зольных элементов в верхних слоях почвы.

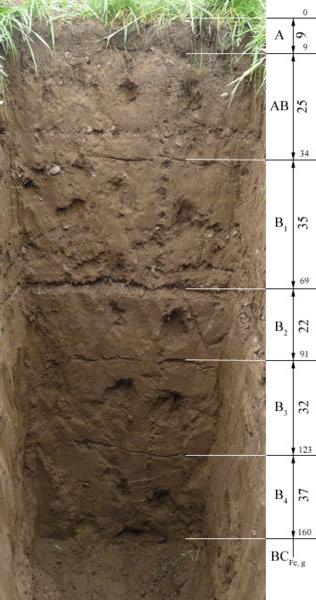

Эти почвы отличаются хорошо развитым дерновым слоем (4—6 см), под которым залегает перегнойный горизонт (20— 40 см), содержащий от 3 до 7% перегноя, с ярко выраженной зернистой или мелкокомковатой структурой.

Дерновые зернистые почвы характеризуются слабокислой реакцией, высокой насыщенностью основаниями и значительным содержанием фосфора, калия и азота. Процессы выщелачивания и оподзоливания в них почти не выражены. Из-за прочной зернистой структуры эти почвы обладают хорошим водно-воздушным режимом, благодаря которому в почвах активно протекает аэробный бактериальный процесс, обеспечивающий растительность питательными веществами.

Все это вместе взятое характеризует дерновые зернистые почвы как наиболее ценные и плодородные почвы в поймах рек лесолуговой зоны. О высокой естественной производительности этих почв ярко свидетельствует хорошее развитие на них луговой растительности.

Дерновые зернисто-слоистые супесчано-суглинистые почвы распространены в центральной слоистой пойме. Существенной особенностью их является ясно выраженная слоистость профиля: слои пылеватого материала чередуются с суглинистыми, а иногда и глинистыми слоями. В большинстве случаев это легкосуглинистые и супесчано-суглинистые почвы с непрочной зернисто-комковатой структурой и хорошей задернованностью верхнего горизонта. Мощность их перегнойного горизонта сравнительно невелика и обычно не превышает 15— 30 см. Содержание перегноя в них колеблется от 2 до 3,5%.

По сравнению с дерновыми зернистыми почвами дерновые зернисто-слоистые почвы обладают несколько большей кислотностью и меньшим содержанием основных питательных элементов.

В естественных условиях на почвах слоистой поймы нередко встречаются лесные массивы, состоящие из широколиственных и хвойных пород. Наиболее часто здесь поселяются ива, осокорь, серебристый тополь, дуб и др. Хорошее развитие древесной растительности свидетельствует о благоприятных лесорастительных свойствах описываемых почв.

Дерновые слаборазвитые слоистые песчаные и супесчаные почвы имеют обычно ограниченное распространение и встречаются главным образом в прирусловой пойме, где вследствие ежегодного отложения значительного количества супеси и песка почвообразовательный процесс весьма слабо выражен. Однако в долинах некоторых рек, расположенных в песчаных областях (например, реки Полесья, Мещеры и др.), слоистые песчаные и супесные почвы широко развиты, нередко занимая весь поперечник поймы на большом протяжении.

В большинстве случаев это примитивные рыхлые и бесструктурные слабо задернованные почвы, у которых перегнойный горизонт едва достигает 8—10 см, а содержание гумуса не превышает 0,5—1,5%.

В сельскохозяйственном отношении слоистые песчаные и супесчаные почвы прирусловой поймы ценности не представляют.

Дерново-глеевые пойменные почвы встречаются обычно небольшими пятнами в центральной пойме по пониженным элементам рельефа, где после паводков или дождей длительное время задерживается вода и возникают процессы заболачивания. В своем профиле они имеют оглеенный слой голубоватого или зеленоватого цвета, а также обилие ржавых пятен и потеков по ходам корней и трещинам в почве.

Существенными особенностями этих почв являются мощный дерновый горизонт, повышенное содержание перегноя, часто достигающее 5—6%, и отсутствие ясно выраженной структуры. Покрыты они большей частью различными осоками, а иногда кустарниками и деревьями — ивой, березой, черной ольхой и др.

При осушении и травосеянии дерново-глеевые пойменные почвы сравнительно быстро улучшаются и способны давать хорошие урожаи высококачественного сена.

Болотные почвы чаще всего развиты в притеррасной пойме, где имеются лиманообразные понижения, ложбины и другие вогнутые формы рельефа, способствующие длительному переувлажнению почв. Но в долинах некоторых рек с неурегулированным руслом при малом уклоне местности (например, Полесье, в области Мещеры и др.) болотные почвы часто занимают всю пойму, вплоть до прируслового повышения. Болотные почвы по преимуществу низинного происхождения.

Как естественная кормовая база болотные почвы речных долин в большинстве случаев представляют малую ценность. Но, обладая огромным потенциальным плодородием, они при осушении и освоении превращаются в высокоценные сельскохозяйственные угодья.

Дерново-подзолистые пойменные почвы не имеют широкого распространения по той причине, что ярко выраженный дерновый процесс, свойственный пойменным почвам, и ежегодное отложение наилка, богатого различными основаниями, в сильной степени препятствуют развитию подзолообразовательного процесса.

Некоторые признаки подзолообразования обнаруживаются главным образом в слабо заливаемых полыми водами поймах, где откладывается мало аллювиальных наносов и притом преимущественно на участках, занятых древесной растительностью. В этих условиях обычно и встречаются дерново-подзолистые пойменные почвы, имеющие явные признаки выщелачивания и оподзоливания. В отличие от обычных дерново-подзолистых почв водоразделов они обладают большей гумусностыо, слабой кислотностью, высокой насыщенностью основаниями и более глубоким перегнойным горизонтом.

Почвы пойм крупных рек лесостепных, степных и пустынно-степных областей существенно отличаются от почв речных пойм дерново-подзолистой зоны.

В центральной пойме рек черноземной зоны широко развиты дерновые черноземновидные почвы. Они обладают в большинстве случаев хорошо выраженным перегнойным горизонтом темно-серого или черного цвета, значительным содержанием органического вещества, нейтральной или близкой к ней реакцией и комковато-зернистой структурой. Перегнойный горизонт у них достигает 50-60 см, а содержание гумуса колеблется чаще всего в пределах 5—8%. При этом в условиях лесостепной зоны эти почвы обычно выщелочены и обеднены известью, тогда как в более южных степных областях известь часто обнаруживается уже в поверхностных горизонтах почвы.

В дерновых черноземовидных почвах богатый запас зольной и азотной пищи; обладая прочной комковато-зернистой структурой, эти почвы отличаются благоприятным водно-воздушным режимом.

Растительность дерновых черноземовидных почв довольно разнообразна и в значительной степени отражает особенности растительного покрова степной зоны. На гривах и вообще на повышенных участках центральной поймы с небольшой поемностью и слабым отложением наилка преобладают степные ксерофиты (типчак, тонконог, житняк, астрагалы); в понижениях— влаголюбивая луговая растительность (лисохвост луговой, мятлик луговой, костер безостый, бекмания и др.). Значительное распространение в этих поймах имеют дубравы.

В понижениях центральной поймы, где длительно задерживается вода, образуются болотные почвы с самой различной мощностью торфяного слоя. Торфяная масса болотных почв отличается высокой зольностью, нейтральной или слабокислой реакцией и большим запасом питательных элементов.

В притеррасной части поймы встречаются небольшие солончаки, возникающие из-за выхода на поверхность притеррасной низины сильно минерализованных ключевых вод.

Далее к югу, в зоне каштановых и бурых почв, содержание гумуса в пойменных почвах несколько уменьшается, окраска почв становится более светлой и вместе с тем заметно теряется зернистая структура.

Наиболее распространенными пойменными почвами в данной природной зоне являются лугово-каштановые почвы, часто карбонатные, иногда солонцеватые и солончаковатые. Перегнойный горизонт этих почв светло-серый или коричневый, мощность его обычно не превышает 40—50 см, содержание гумуса колеблется в пределах 2—4%.

Поглощающий комплекс лугово-каштановых почв насыщен главным образом кальцием и магнием, но иногда содержит незначительное количество натрия, обусловливающего солонцеватость почв. Реакция почвенного раствора верхних горизонтов нейтральная или слабощелочная.

В агропроизводственном отношении лугово-каштановые почвы несколько уступают черноземовидным, тем не менее они содержат значительные запасы питательных веществ, которые вполне обеспечивают возможность получения достаточно высоких урожаев различных культурных растений.

В поймах Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи и других рек, расположенных в пустынной зоне, значительно распространены луговые сероземы. Они отличаются малым содержанием органического вещества, общее количество которого обычно не превышает 1—2%, маломощным перегнойным горизонтом, светло-серой окраской, неясно выраженной мелкокомковатой структурой и карбонатностью. В них часто уже с поверхности содержится известь и легкорастворимые соли.

На более повышенных местах, вышедших из сферы затопления паводком, нередко встречаются солончаки, на пониженных участках поймы развиты луговые солончаковатые почвы, поросшие акмамыком, ажреком и др.

Луговые солончаковатые почвы, по данным В. И. Шраг, различаются как по количеству, так и по составу солей. Развитие их связано или с выклиниванием сильно минерализованных грунтовых вод в области притеррасья, или с выпариванием полых вод в замкнутых широких понижениях поймы. Они обладают различным механическим составом.

В бессточных понижениях широко развиты тростниковые болота. Очень часто по этим поймам встречаются своеобразные поемные леса — тугаи, состоящие из тополя-туранги и тополя евфратского с подлеском из гребенщика и лоха-джиды. На засоляющихся участках тугайная растительность постепенно сменяется солончаковой и прежде всего черным саксаулом.

Наряду с вышеописанными почвенными образованиями в речных поймах различных физико-географических зон встречаются, обычно на небольшой глубине, и так называемые погребенные, или ископаемые почвы. Чаще всего в погребенном состоянии находятся различного рода зернистые суглинистые почвы, тогда как на поверхности залегают слоистые песчаные или супесчаные почвы. Но иногда погребенной оказывается слоистая песчаная или супесчаная почва, а на поверхности развиваются зернистые суглинистые почвы.

Возникновение погребенных почв связано обычно с резким изменением паводкового режима в сторону усиления интенсивности половодий, вследствие чего в поймах меняется характер аллювиальных отложений, а следовательно, и почвообразовательного процесса.

В немалой степени на образовании погребенных почв сказывается и деятельность ветра, способного иногда заносить песком большие площади лугов. Чаще всего погребенные почвы встречаются в поймах рек, бассейны которых сильно обезлесены.

Гаркуша, И.Ф. Почвоведение/ И.Ф. Гаркуша.- Л.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.- 448 с.

Источник