Почва полей травяной покров

Травяно-кустарничковый покров

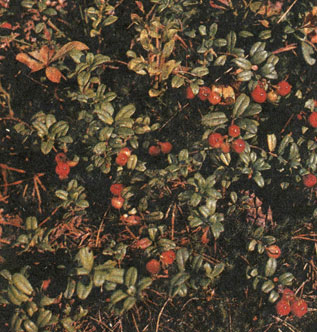

На почве в лесу, как правило, развиваются разнообразные травянистые растения и кустарнички. Они образуют травяно-кустарничковый покров. Этот покров очень различен в разных типах леса. Иногда он образован только травами, иногда они растут совместно с кустарничками, иногда кустарнички господствуют. Преобладание кустарничков, в особенности черники и брусники, характерно для хвойного леса. Здесь эти растения нередко разрастаются очень пышно, сплошь покрывая почву на большом пространстве. Густой покров из черники и брусники можно встретить, например, в некоторых сосновых лесах.

Покров кислицы в хвойном лесу

Один из интересных кустарничков хвойного леса — линнея северная. Тонкие слабые стебли этого растения, усаженные мелкими листьями, стелются по поверхности почвы. А цветки похожи на крохотные белые колокольчики, наклоненные вниз. В широколиственных лесах, дубравах кустарнички, напротив, встречаются редко и никогда не образуют сплошного покрова. Тут их чаще всего совсем нет.

Травяно-кустарничковый покров — подчиненный ярус растительности в лесу. Степень его развития во многом зависит от того, насколько плотен древесный полог. В качестве примера можно опять взять дубраву. Когда деревья в дубраве тесно смыкаются своими кронами и создают сильное затенение, травяной покров развивается слабо — на почве встречаются только отдельные угнетенные растения. Совсем другая картина в редком дубовом лесу, где под деревьями много света. Тут травяной покров сплошной, густой, а сами травы более высокие, крупные.

Условия жизни в лесу, под пологом деревьев, не мешают многим травам и кустарничкам цвести и плодоносить. Все эти растения достаточно теневыносливы, хорошо приспособлены к затенению. Цветки у них нередко имеют белую окраску (брусника, кислица, седмичник и др.). Это особенно характерно для ельника. Такие цветки лучше всего заметны в густом сумраке леса, их легче находят насекомые-опылители.

Покров брусники в хвойном лесу

Среди лесных трав и кустарничков немало таких, у которых развиваются сочные плоды, привлекающие зверей и птиц (брусника, черника, костяника, майник, ландыш и др.). Распространение семян с помощью представителей животного мира — обычное явление у лесных растений. Нередко встречается и другой способ переноса семян — с помощью потоков воздуха. Однако никаких специальных «парашютиков» семена в данном случае не имеют. Они переносятся по воздуху благодаря тому, что чрезвычайно малы и легки, как пылинки. Их подхватывает даже самое слабое дуновение ветерка. Такие мельчайшие семена встречаются, например, у всех наших лесных орхидей, грушанок и др. Отдельные семена настолько малы, что почти не различимы простым глазом. Пылевидные семена — также одно из приспособлений растений к жизни в лесу. Ведь под пологом деревьев не бывает сильного ветра и движение воздуха почти всегда сравнительно слабое. В этих условиях могут распространяться по воздуху только микроскопически мелкие, почти невесомые семена.

Интересно, что среди лесных растений почти нет таких, у которых семена были бы снабжены особыми приспособлениями для полета (хохолком из волосков и т. д.). Для распространения семян с «парашютиками» в лесу нет необходимых условий. Подобного рода семена встречаются в основном у растений открытых мест.

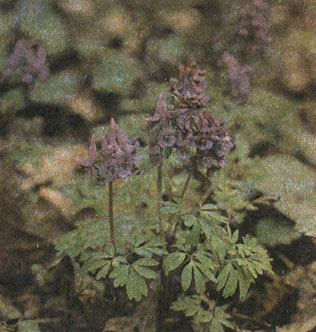

В лесу немало и таких растений, семена которых распространяют муравьи. Примером могут быть копытень, различные виды осок, ожик, хохлаток, фиалок, марьянников и т. д. Этот способ распространения семян очень обычен у обитателей леса.

Хохлатка Галлера

Многие лесные травы быстро разрастаются в стороны, захватывая новую территорию. «Подвижность» этих растений объясняется тем, что они имеют длинные ползучие корневища, расположенные неглубоко в почвенном слое, или надземные побеги, распространяющиеся по поверхности почвы. Разрастаются с помощью ползучих корневищ — ландыш, майник, различные грушанки, посредством надземных побегов — костяника, зеленчук, живучка.

Живучка ползучая

Почти все лесные травы — многолетние растения. Они долгие годы удерживают свое место в лесу, а некоторые даже расширяют свою территорию. Однако среди лесных трав есть и «неподвижные», эти растения не имеют ползучих побегов — ни надземных, ни подземных. Всю жизнь они остаются на одном и том же месте. В качестве примера можно назвать лютик кашубский, распространенный в дубравах.

А как ведут себя лесные кустарнички? Многие из них тоже обладают подвижностью, способны сильно разрастаться в разных направлениях. Это наблюдается у черники и брусники. Их кустики, которые мы видим в лесу, отрастают от длинных ползучих подземных побегов, похожих на крепкие шнуры. Побеги лежат неглубоко в почве, прямо под подстилкой. С годами они сильно увеличиваются в длину, ветвятся и дают начало все новым и новым кустикам. Именно таким образом образуются заросли черники и брусники, которые нередко занимают большую площадь. Отдельный кустик живет недолго — обычно не больше 5-7 лет, а вся сеть ползучих побегов много десятков лет.

Разные растения, образующие травяно-кустарничковый покров в лесу, сильно различаются между собой по способу перезимовки. Здесь тоже нет однообразия. Как ведут себя в этом отношении наши наиболее распространенные кустарнички — черника и брусника — известно многим, кто бывал в хвойном лесу в разные сезоны года. Черника теряет осенью свою листву и зимует в виде «голых» кустиков, у нее остаются только зеленоватые тонкие «прутики». Брусника, наоборот, остается всегда зеленой, сохраняет листья на зиму. Ее внешний вид мало меняется на протяжении всего года.

У лесных травянистых растений дело обстоит несколько иначе. Некоторые из трав словно прячутся на зиму в землю. У них в зимнее время сохраняются живыми только подземные органы — корневища, корни и т. д., а вся надземная часть полностью отмирает. Примером могут быть ландыш, майник, седмичник, сныть, купена, вороний глаз. Другие травы, напротив, сохраняют зимой зеленые листья. Какие растения ведут себя подобным образом — можно узнать, если прийти в лес ранней весной, сразу же после схода снега. Перечень таких растений довольно велик: копытень, зеленчук, различные грушанки, рамишия, осока волосистая и т. д.

Седмичник европейский

Нельзя не упомянуть и об интересной группе травянистых растений в лесу — ранневесенних эфемероидах. Эти небольшие растения имеют совершенно особый, необычный «график» развития. Они появляются на свет почти сразу же после схода снега, затем быстро цветут и плодоносят. После этого надземная часть их желтеет и засыхает. В начале лета, когда лес только-только оденется молодой листвой, «торопливых» растений уже не видно. Однако они не погибли, в почве остались их живые подземные органы — сочные клубни, луковицы, корневища. В этих своеобразных кладовых хранятся запасы питательных веществ, за счет которых следующей весной вырастут новые побеги с листьями и цветками.

Эфемероиды — многолетние растения, жизнь их продолжается долгие годы. Но над землей они появляются лишь на короткое время весной.

Растения, о которых идет речь, встречаются главным образом в дубравах, особенно более южных. Наиболее распространенные из них — ветреница лютиковая с ярко-желтыми цветками, различные виды хохлаток, имеющие сиреневые цветки, сцилла сибирская (голубой подснежник) и др. Ранней весной эти растения образуют на почве в дубравах красивый красочный ковер. Эфемероиды — украшение наших лесов.

Ветреница лютиковая

Пролеска сибирская

Набор трав и кустарничков в разных типах леса неодинаков: растения небезразличны к почвенным условиям. Одни, как например кошачья лапка, хорошо переносят почвы сухие и бедные питательными веществами, другие, как хохлатка, могут расти только на почвах достаточно влажных и богатых. Каждый тип леса развивается в определенных почвенных условиях и в соответствии с этим «подбирается» тот или иной состав растений.

И еще одна интересная подробность. Разные лесные травы сильно различаются по высоте. Одни, как кислица и копытень, почти не поднимаются над поверхностью почвы, другие, как борец высокий и колокольчик широколистный, достигают высоты 1-1,5 м.

Источник

Почвенный покров: состав, структура, срез земли и описание с фото

Почвенным покровом называется биологически активная верхняя оболочка Земли. Основное ее качество — плодородие. Оно определяет ее пригодность к возделыванию культивируемых растений, обеспечению продовольствием населения планеты. Все это отводит почве главную роль в производстве сельскохозяйственной продукции.

Строение и свойства

Почвенный покров Земли — это уникальное природное образование. Для жизнедеятельности человеческой цивилизации его значение высоко. Именно он основной продовольственный источник. Обеспечивает поступление почти 98 % ресурсов для населения. Почвенный покров — это и место жизнедеятельности человека. На нем сосредоточено производство — и промышленное, и сельскохозяйственное. Это место проживания людей.

Почва и почвенный покров очень разнообразны. Это связано с тем, что породы, образующие их, отличаются неоднородностью. Отвечает за это их минеральный состав и технологические параметры. Именно от них зависит способность слоев земли держать в себе влагу. Также минеральный состав отвечает за предрасположенность к эрозии почвенного покрова. Этот показатель определяет скорость разложения в нем органики. Это наделяет почву характерными особенностями, влияющими на методы, способы землеиспользования.

Почвообразующие породы, занимающие верхние слои планеты, в зависимости от интенсивности воздействия на них процессов — биохимических и биологических, создали в разных районах почвенный покров различный по продуктивности, плодородию. Деятельность человека также играет одну из главных ролей в процессе образования верхнего слоя Земли.

Образование почвы

Естественный почвенный покров образовался из пород горных, которые вышли на земную поверхность, под воздействием разнообразных факторов. Это ветер, влага атмосферы, климатические изменения, температурные колебания. Изначально их влияние приводило к тому, что породы начинали трескаться, превращаться в так называемый рухляк. На нем начинали селиться микроорганизмы, питающиеся атмосферным азотом, углеродом, минеральными соединениями, которые они извлекали из горных пород.

Жизнедеятельность микроорганизмов приводила к тому, что их выделения постепенно разрушали горные породы, меняя их химический состав. Впоследствии на таких местах начинали селиться мхи и лишайники. После окончания их жизненного цикла микроорганизмы разлагали их остатки, образовывая гумус, который является основной органикой, содержащей питательные вещества, важные для жизни растений. Жизнедеятельность последних приводила к полному разрушению горных пород, начиная превращение их в почву.

Произрастающие растения, трава, образовывали лиственный опад, который, разлагаясь, выделял значительный объем органических веществ. Это приводило к увеличению почвенного покрова.

К почвам, отличающимся оптимальным соотношением воздухопроницаемости и влагоемкости, относятся структуры, образованные из обломков горных пород — мелкозернистые и мелкокомковые. В них основная часть фракций имеет диаметр от 1 до 10 мм. Также надо отметить, что от характеристик изначальной горной породы, на которой сформировалась почва, зависят ее параметры и свойства.

Для получения полной картины специалистами осуществляются выборочные срезы земли для последующего изучения. Их выводы имеют большое значение для осуществления агротехнической деятельности.

Состав

Почвенной покров включает в себя набор макроэлементов, среди которых преобладают азот, железо, калий, кальций, сера, фосфор. В нем сосредоточены и микроэлементы: бор, марганец, молибден, цинк. Все они играют определенную роль в обеспечении жизнедеятельности растений. По соотношению их в почве определяют ее химический состав.

Структура почвенного покрова — это конгломерат, состоящий из 4 частей: живой, газообразной, жидкой, твердой.

Твердая часть

Представляет собой основную часть почвы. Ее объем от 80 до 97 %. Она преобладает над составляющей органической, образована из структур, которые возникли вследствие длительной трансформации горных пород. Твердая часть — частицы разнообразной величины, которые могут включать в себя и камни значительного размера, и микроскопические частицы в тысячные доли миллиметра.

Принято считать, что частицы, основная часть которых в почвенном покрове имеет размер более 3 мм — каменистая составляющая. От 1 до 3 мм — гравийная. От 0,5 до 1 мм – песок. От 0,05 мм до 0,001 – пыль. Менее 0,001 мм – ил. Та, которая имеет размер частиц менее 0,0001 мм — коллоидная. Почвы, где преобладают частицы с диаметром меньше 0,01 мм, относят к глине. Те, у которых размер фракций от 0,01 мм до 1 мм – пески.

Именно указанные выше фракции, определяющие основные характеристики механического состава почвы, относят их к песку, суглинку, глине.

В мелких глиняных фракциях сосредотачивается основная часть необходимых растениям веществ. Коллоидные частицы наиболее ценны, так как находящиеся в них микроэлементы оптимально доступны растениям. Вследствие этого, иловатый, глиняный почвенный покров считается наиболее плодородным.

Частицы, формирующие песчаные почвы, содержат значительное количество кварца, который питание растениям не обеспечивает.

Жидкая часть

Ее еще называют почвенным раствором. Представляет собой воду, в которой растворена органика и минералы. Земля всегда содержит воду. Однако в разных количествах. Доля ее составляет от десятых процента до 60 %. Жидкая часть обеспечивает доставку растворенных в ней минералов к растениям (корням).

Газообразная часть

Часть газообразная представляет собой почвенный воздух. Он находится в порах, не заполненных водой. Основной компонент — углекислый газ. Атмосферного воздуха, кислорода в нем мало. Он содержит и метан, а также иные летучие органические соединения.

Живая часть

Представлена микроорганизмами, к которым относятся мицелии, водоросли, бактерии, представители семейства беспозвоночных (моллюски, насекомые и их личинки, черви, иные простейшие), роющие позвоночные. Сфера их обитания — верхние слои земли, корни.

Физические свойства

Почвенный покров характеризуется определенными физическими свойствами. Это влагоемкость, водопроницаемость, скважность.

Под влагоемкостью понимается возможности почвы поглощать и удерживать определенный объем влаги. Она определяется в процентах по отношению к почвенной массе в сухом состоянии. Рассчитываться в миллиметрах.

Водопроницаемость — способность почвенного покрова на пропуск воду. Определяется объемом воды в миллиметрах, который проникает через ее верхний слой за установленный отрезок времени. Этот показатель находится в прямой зависимости от типа, состава почвы.

Песчаная, бесструктурная, рыхлая имеет высокую водопроницаемость. Бесструктурные, глинистые, влагу пропускают плохо. Вследствие этого они предрасположены к накоплению воды в верхних слоях. Влага плохо впитывается, способствуя возникновению водной эрозии. Верхние слои обычно более водопроницаемы по отношению к глубинным.

Скважность (пористость) — объем пространства, который имеется между частицами почвенного покрова. Он определяет массу воды, которую земля может выдержать.

Факторы, влияющие на состояние грунта

Характеристики почвенного покрова, его состав и свойства постоянно подвергаются изменениям, которые происходят под воздействием климата, жизнедеятельности людей. Так, после того как в него вносят удобрения, он насыщается питательными веществами, благоприятно влияющими на рост растений, тем самым меняя свои физические данные.

Неправильная эксплуатация человеком почвы, напротив, приводит к негативным изменениям, провоцируя возникновение эрозии, заболачивания, засоления.

Почвенный покров улучшает свои характеристики, если имеет место оптимальное сочетание минеральных и органических частей — гумуса, которому свойственно удерживание влаги с биогенными элементами. Комковая, агрегированная его структура повышает уровень аэрации, осуществляет водную инфильтрацию, повышает обрабатываемость.

Гумус образуется вследствие того, что организмы потребляют ретрит. При этом минеральные части почвенного покрова перемешиваются с гумусом, формируя благоприятную структуру.

Плодородие

К наиболее важной характеристике почвенного покрова относят показатели плодородия. Оно обозначает совокупность свойств, обеспечивающих урожайность сельскохозяйственных культивируемых растений.

Естественное плодородие определяется сочетанием воздействия на почвенный покров режимов (водного, воздушного и теплового), запасами в нем питательных веществ.

Роль почвы в эффективности экологических систем Земли очень велика. Она обеспечивает питанием растения, находящиеся на ее поверхности, водой, стимулируя их рост поставкой необходимых химических элементов. Является одним из главных компонентов в осуществлении фотосинтеза.

Роль человека в сохранении почвенно-растительного покрова

Перед человечеством стоит задача по обеспечению правильного и эффективного использования земли, повышению ее плодородия посредством обеспечения оптимальных тепловых, воздушных, водных режимов. Это достигается, в том числе, осуществлением мелиоративных мероприятий, внесением в почву удобрений.

Нерациональное, неправильное использование земельных ресурсов приводит к тому, что плодородие снижается, земля истощается. Начинается разрушение почвенного покрова. Уменьшаются показатели урожайности растений. Фиксируется рост ветровой и водной эрозии почвы. Это приводит к тому, что верхние, наиболее ценные ее слои выносятся посредством воздействия на них ветра и воды.

Современные экологи бьют тревогу по поводу того, что эрозия уже нанесла невосполнимый урон почве планеты. Она, наряду с загрязнением почвенного покрова продуктами жизнедеятельности человека, стала одним из самых опасных факторов, угрожающих экологии Земли.

Источник