Лекция 3. Фазы почвы

Морфологические признаки почвы.

В результате процессов почвообразования в верхней части почвообразующей породы происходят резкие изменения, в ней появляются новые минеральные и органические соединения. В почве образуются генетические горизонты, по которым можно отличить одну почву от другой и почву от почвообразующей породы. Для почвы характерно сочетание генетического горизонта. Совокупность генетических горизонтов образует почвенный профиль. Профиль состоит от 1 до 6 горизонтов (в торфе выделяют 12 горизонтов (иногда)). Торф – неразложившаяся до конца органика; мощность, сформированная миллионами лет, может достигать 12 метров. Для каждой почвы характерны определённые морфологические признаки:

1.Строение. Строение почвенных горизонтов зависит от географического положения и совокупности факторов почвообразования в данном конкретном месте.

2.Мощность почвы и отдельных горизонтов. Мощность зависит от местоположения самой почвенной зоны: в тундре — 20-30см, в дёр-подз до 2.5, чернозём более 3м.

3.Окраска. Окраска зависит от направления почвообразовательных процессов и в ряде случаев служит основанием для отнесения почвы к тому или иному типу. Цвет зависит от веществ, которые накапливаются в процессе почвообразования.

4.Структура. Способность почв распадаться на отдельные агрегаты различной формы и размеров при механическом воздействии – структура почв. Для изучения почвы раскрывают почвенный разрез. Ступенчатая яма 40…120см. На одну из сторон поочерёдно складывают почвенные слои. Ступеньки для определения мощности почвы. Также для изучения применяют аэрофотосъёмку (основной показатель растительность). Структура почв делится на типы и подтипы. Кубовидная, призмовидная и кубовидная почва. От структуры зависит режим почвы (водный, воздушный, тепловой, питательный). Самая оптимальная структура – кубовидная. Очень хорошо проницаема. Главное — это правильная обработка. Для улучшения надо сеять траву (почва становится более плодородной в результате дернового процесса), удобрять почву, соблюдать севообороты.

5.Сложение. Это плотность почвы. Она бывает: рыхлая, уплотнённая, очень плотная, сцементированная. Этот параметр изучается для улучшения развития растительности. Самое оптимальное это уплотнённое сложение, при этом растения без труда проникают в почву и удерживаются в ней. Самое оптимальное сложение у почв лёгкого суглинистого состава.

6.Новообразования и включения. Включения — механически внесённые в почву предметы, не принимавшие участия в почвообразовании. Новообразования — скопление химических соединений в какой-либо части почвы. Они принимают непосредственное участие в процессе почвообразования. Часто по новообразованиям устанавливают почвообразовательный процесс. По составу новообразования делятся на органические и минеральные соединения.

7.Механический или гранулометрический состав. Самый важный морфологический показатель — это содержание в почве частичек разного размера. Твёрдые частички различного состава называются элементами механического состава. Совокупность элементов одиночного разреза составляет фракцию. Частички делятся на крупнозём (более одного мм) и мелкозём (менее одного мм), физический глина

Твердая фаза почвы включает минеральную и органическую части. Первая составляет 80–95%, в торфяных почвах – 15–20 %. Источником минеральных веществ являются разнообразные горные породы; первичные и вторичные минералы; источником органических – остатки отмерших растительных и животных организмов, продукты их жизнедеятельности. Эта фаза почвы обеспечивает питание растений, определяет ее водные свойства – влагоемкость, водопроницаемость, поглотительную способность и другое.

Жидкая фаза (почвенный раствор) является активным компонентом почвы. С ее помощью осуществляется перемещение веществ внутри почвы, она обеспечивает растения водой и растворимыми элементами питания. Свойства воды изучены не все даже сейчас. Вода относится к наилучшему природному растворителю и имеет нейтральную реакцию. Но включения (примеси) солей, кислот и щелочей изменяют реакцию почвенного раствора в кислую или щелочную сторону.

Газовая фаза (почвенный воздух) заполняет поры, не занятые водой. Количество и состав почвенного воздуха непостоянны и определяются множеством химических и биохимических процессов, протекающих в почве. Газовая фаза поставляет необходимый почвенной биоте кислород. Без воздуха в порах почвы корневая система не развивается, и растения отмирают. Чем ближе химический состав воздуха почвы к атмосферному, тем лучше условия для развития растений. Воздухопроницаемость почвы зависит не только от объема пор, но и от силы ветра, который выдувает из почвы воздух с повышенным содержанием СО2 и задувает атмосферный воздух с повышенным количеством О2. В почвенном воздухе удерживается больше СО2 (0,2–10%) и меньше О2 (19–20%). При количестве О2 в воздухе почвы около 2,5–5,0 % развивается анаэробный процесс, а при содержании 1% О2 рост корней замедляется. Для улучшения воздушного режима почвы ее необходимо чаще рыхлить.

Живая фаза состоит из почвенных микроорганизмов (бактерии, водоросли, грибы и др.), беспозвоночных (простейшие, черви, моллюски), роющих позвоночных, корневых систем растений. Активная роль живых организмов определяет принадлежность ее к биокостным природным телам.

Твердая фаза почвы представляет собой смесь механических элементов трех видов: минеральных, органических и органо-минеральных. В минеральных почвах преобладают минеральные механические частицы разных форм и размера, разного химического и минералогического составов (о гранулометрическом составе см. выше)

Органические вещества твердой части почвы подразделяются на две большие группы: негумифицированные и гумифицированные вещества.

Негумифицированные (подвижные) органические вещества – это отмершие, но еще не разложившиеся или полуразложившиеся остатки растений (корни) и микробов (животных). Негумифицированные органические вещества сравнительно легко разлагаются в почве. Содержащиеся в них элементы питания (азот, фосфор, сера и др.) переходят в доступную для растений минеральную форму. Органические вещества не полностью минерализуются. Одновременно в почве идет синтез новых очень сложных органических веществ, которые служат источником для образования гумусовых, или перегнойных, веществ.

Гумифицированные (перегнойные) органические вещества – это высокомолекулярные азотсодержащие соединения специфической природы. Они составляют основную часть (90 %) органического вещества почвы. Гумус представляет собой аккумулятор энергии Cолнца на планете.

Гумус состоит из гуминовых кислот, фульвокислот и гуминов.

Гумифицированные вещества почвы более устойчивы к микробиологическому разложению, чем негумифицированные соединения. Однако разложение гумуса в почве, хотя немедленно, но происходит.

Основным источником органического вещества в почве служат зеленые растения, которые ежегодно оставляют в почве в на ее поверхности большое количество органического вещества – растительный опад. В почву поступают не только органические остатки отмерших растений, но и продукты их микробиологической трансформации. В травянистых формациях более половины растительного опада поступает непосредственно в почву с отмершими корнями растений. Корни травянистой растительности отмирают ежегодно. Такой опад богат белком, углеводами, целлюлозой. Основной группой микроорганизмов, Источником органических веществ в почве служат также отмирающие микроорганизмы, мхи, лишайники, животные, населяющие почву, но первичный и основной источник органического вещества, их которых образуются гумусовые вещества, — остатки зеленых растений в виде корней и наземного опада.

Источник

Почва как среда обитания. Специфика почвы как трехфазной системы

Почва представляет собой рыхлый тонкий поверхностный слой суши, контактирующий с воздушной средой. Несмотря на незначительную толщину, эта оболочка Земли играет важнейшую роль в распространении жизни. Почва представляет собой не просто твердое тело, как большинство пород литосферы, а сложную трехфазную систему, в которой твердые частицы окружены воздухом и водой. Она пронизана полостями, заполненными смесью ; газов и водными растворами, и поэтому в ней складываются чрезвычайно разнообразные условия, благоприятные для жизни множества микро- и макроорганизмов. В почве сглажены температурные колебания по сравнению с приземным слоем воздуха, а наличие грунтовых вод и проникновение осадков создают запасы влаги и обеспечивают режим влажности, промежуточный между водной и наземной средой. В почве концентрируются запасы органических и минеральных веществ, поставляемых отмирающей растительностью и трупами животных. Все это определяет большую насыщенность почвы жизнью.

В почве сосредоточены корневые системы наземных растений.

В среднем на 1 м 2 почвенного слоя приходится более 100 миллиардов клеток простейших, миллионы коловраток и тихоходок, десятки миллионов нематод, десятки и сотни тысяч клещей и пер-вичнобескрылых насекомых, преимущественно коллембол, тысячи других членистоногих, десятки тысяч энхитреид, десятки и сотни дождевых червей, моллюсков и прочих беспозвоночных. Кроме того, 1 см 2 почвы содержит десятки и сотни миллионов бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и других микроорганизмов. В освещенных поверхностных слоях в каждом грамме обитают сотни тысяч фотосинтезярующих клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей. Живые организмы столь же характерны для почвы, как и ее неживые компоненты. Поэтому В. И. Вернадский отнес почву к биокосным те лам природы, подчеркивая насыщенность ее жизнью и неразрывную связь с нею.

Неоднородность условий в почве резче всего проявляется в вертикальном направлении. С глубиной резко меняется ряд важнейших экологических факторов, влияющих на жизнь обитателей почвы. Прежде всего это относится к структуре почвы. В ней выделяют три основных горизонта, различающихся по морфологическим и химическим свойствам:

1) верхний перегнойно-аккумулятивный горизонт (А), в котором накапливается и преобразуется органическое вещество и из которого промывными водами часть соединений выносится вниз;

2) горизонт вмывания, или иллювиальный (В), где оседают и преобразуются вымытые сверху вещества, и

3) материнскую породу, или горизонт (С), материал которой преобразуется в почву.

В пределах каждого горизонта выделяются более дробные слои, также сильно различающиеся по свойствам. Например, в зоне умеренного климата под хвойными или смешанными лесами горизонт А состоит из подстилки (А0) — слоя рыхлого скопления растительных остатков, темноокрашенного гумусового слоя (A1), в котором частицы органического происхождения перемешаны с минеральными, и подзолистого слоя (А2) — пепельно-серого по цвету, в котором преобладают соединения кремния, а все растворимые вещества вымыты в глубину почвенного профиля. Как структура, так и химизм этих слоев очень различен, и поэтому обитатели почвы, перемещаясь всего на несколько сантиметров вверх или вниз, попадают в другие условия.

Размеры полостей между частицами почвы, пригодных для обитания в них животных, обычно быстро уменьшаются с глубиной. Например, в луговых почвах средний диаметр полостей на глубине 0-1 см составляет 3 мм, 1-2 см — 2, а на глубине 2-3 см — всего 1 мм; глубже почвенные поры еще мельче. Плотность почвы также изменяется с глубиной. Наиболее рыхлы слои, содержащие органическое вещество. Порозность этих слоев определяется тем, что органические вещества склеивают минеральные частицы в более крупные агрегаты, объем полостей между которыми увеличивается. Наиболее плотен обычно иллювиальный горизонт В, сцементированный вымытыми в него коллоидными частицами.

Влага в почве присутствует в различных состояниях:

1) связанная (гигроскопическая и пленочная) прочно удерживается поверхностью почвенных частиц;

2) капиллярная занимает мелкие поры и может передвигаться по ним в различных направлениях;

3) гравитационная заполняет более крупные пустоты и медленно просачивается вниз под влиянием силы тяжести;

4) парообразная: содержится в почвенном воздухе.

Содержание воды неодинаково в разных почвах и в разное время. Если слишком много гравитационной влаги, то режим почвы близок к режиму водоемов. В сухой почве остается только связанная вода и условия приближаются к наземным. Однако даже в наиболее сухих почвах воздух влажнее наземного, поэтому обитатели почвы значительно менее подвержены угрозе высыхания, чем на поверхности. Состав почвенного воздуха изменчив. С глубиной в нем сильно падает содержание кислорода и возрастает концентрация углекислого газа. В связи с присутствием в почве разлагающихся органических веществ в почвенном воздухе может быть высокая кон центрация таких токсичных газов, как аммиак, сероводород, метан и др. При затоплении почвы иди интенсивном гниении растительных остатков местами могут возникать полностью анаэробные условия.

Колебания температуры резки только на поверхности почвы. Здесь они могут быть даже сильнее, чем в приземном слое воздуха. Однако с каждым сантиметром вглубь суточные и сезонные температурные изменения становятся все меньше и на глубине 1-1,5 м практически уже не прослеживаются.

Все эти особенности приводят к тому, что, несмотря на большую неоднородность экологических условий в почве, она выступает как достаточно стабильная среда, особенно для подвижных организмов. Крутой градиент температур и влажности в почвенном профиле позволяет почвенным животным путем незначительных перемещений обеспечить себе подходящую экологическую обстановку.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)

Источник

1. Почва как дисперсная трехфазная среда, состояние воды и воздуха в почве, их роль в процессе механической обработки почвы.

Почва — природное тело, обрабатываемое машинами для создания благоприятных условий развития культурных растений, а также сохранения и непрерывного повышения плодородия. Вещества, составляющие почву, находятся в трех физических состояниях (фазах): твердом, жидком и газообразном, частицы которых взаимно перемешаны. Соотношение фаз непрерывно изменяется под действием природных факторов и применяемых машин.

Твердая фаза. В состав твердой фазы входят минеральные частицы (до 90 %) различных размеров и органические вещества (гумус, микроорганизмы). Частицы размерами больше 1 мм относят к каменистым включениям, а меньше 1 мм называют мелкоземом. По массовой доле камней в почвах их подразделяют на не каменистые (камней меньше 0,5 %), слабокаменистые (0.5. 5 %), среднекаменистые (5. 10%) и сильнокаменистые (больше 10 %). Увеличение камней в почве повышает износ рабочих органов почвообрабатывающих машин. Так, при вспашке песчаных сильнокаменистых почв абразивный износ лемехов составляет 100. 450 г/га. Крупные камни (диаметром более 100 мм) перед обработкой удаляют.

Мелкозем по размерам разделяют на фракции: физическую глину с диаметром частиц d2 0,01 мм. В зависимости от соотношения δ масс глины и песка различают следующие типы почв: глинистая (δ > 1,0); суглинок (δ = 0,25. 1,0); супесь (δ = 0,1. 0,25) и песчаная (δ 3 кг/м 3 , картофеля —(1,0. 1,2) ∙10 3 кг/м 3 , сахарной свеклы —(1,1. 1,5) ∙10 3 кг/м 3 .

Жидкая фаза. Корни растений усваивают питательные вещества только в растворенном виде. Основным растворителем служит свободная (капиллярная и гравитационная) влага. Капиллярная влага заполняет мелкие пустоты (капилляры), она свободно перемещается от более влажных почв к менее увлажненным как горизонтально, так и вертикально. Капиллярная влага служит основным источником питания растений. Гравитационная влага передвигается в почве только под действием силы тяжести, просачиваясь из корнеобитаемого слоя.

Энергозатраты и качество обработки почвы зависят от абсолютной влажности. В переувлажненном состоянии глинистых и суглинистых почв рабочие органы машин залипают, почва сгруживается перед ними, а в пересохшем — образуются глыбы, повреждаются структурные агрегаты, повышается расход энергии. Влажность wа, соответствующая физической спелости почвы, составляет для дерново-подзолистых почв 15. 22%, черноземов — 17. 30, темно-каштановых — 15. 18, подзолистых песчаных — 10. 12 %.

Газообразная фаза. Воздух — необходимый компонент, обеспечивающий корни растений кислородом, ассимиляционный аппарат — диоксида углерода. Почвенный воздух отличается по составу от атмосферного, в нем меньше кислорода и больше диоксида углерода. Большинство растений нормально развиваются, если концентрация кислорода в почвенном воздухе составляет 10. 20 %, а диоксида углерода — 0,5. 1,0 %.

Плодородие почвы и продуктивности растений зависят от интенсивности газообмена между почвой и атмосферой, а также от соотношения объемов в почвенных порах воды и газообразной фазы. Предпочтительное соотношение указанных объемов большинства культур составляет 1,4. 1,6.

Для создания благоприятного воздушного режима проводят вспашку, боронование, культивацию, разрушают почвенную корку.

2

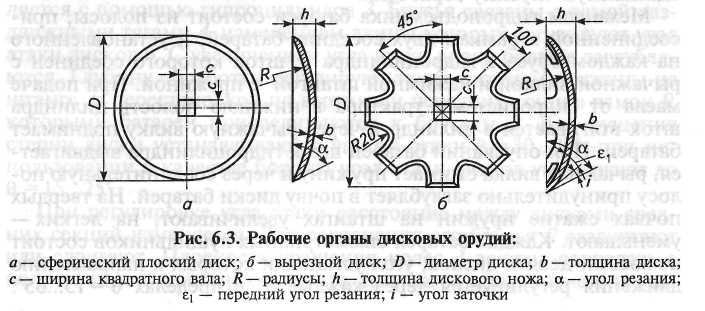

Рабочими органами дисковых орудии служат плоские, сферические и вырезные диски. Дисковые рабочие органы не только движутся поступательно вместе с рамой машины или орудия, но и вращаются под действием реакции почвы. Они в меньшей мере, чем поступательно движущиеся рабочие органы, забиваются растительными остатками.

Плоские диски применяют в качестве дисковых ножей плугов, рабочих органов лущильников для обработки почв, подверженных ветровой эрозии. Почва обрабатывается без оборота, с сохранением стерни.

Сферические диски используют в качестве рабочих органов дисковых плугов, лущильников, борон. Режущая кромка диска, установленного под углом к направлению движения, в процессе работы отрезает полоску почвы и поднимает ее на внутреннюю сферическую поверхность, в результате чего она крошится, частично оборачивается и перемешивается.

С увеличением угла атаки диски глубже погружаются в почву, ее крошение возрастает, с увеличением угла наклона диска к вертикали несколько улучшаются оборот и перемешивание почвы. Диски перерезают тонкие корни, перекатываются через толстые, но на каменистых почвах выкрашиваются.

Вырезные диски устанавливают на тяжелых боронах, которые применяют как для первичной обработки тяжелых задерненных почв, так и для разделки связных пластов, поднятых при вспашке болотных и кустарниково-болотных земель. Они более интенсивно воздействуют на почву, лучше перерезают корни растений.

К основным геометрическим параметрам дисков относится диаметр D и радиус R кривизны. С ними взаимосвязан передний угол ε1, равный половине центрального угла дуги диаметрального сечения диска. С увеличением диаметра диска резко возрастает вертикальная слагающая реакции почвы, вследствие чего его заглубляемость ухудшается. Диаметр диска должен быть минимальным из допустимых по условиям работы. Между значениями D и ширины междурядья а существует соотношение D = kа, где k — коэффициент (k = 3,0. 3,5 для плугов; для борон k = 4. 6; для лущильников k = 5. 6). Основные параметры дисков стандартизованы. Радиус r кривизны определяет крошащую и оборачивающую способности диска. Чем он меньше, тем интенсивнее крошится и оборачивается пласт. Между значениями D и R существует зависимость D = 2R sin ε1 Технологические свойства диска зависят от угла i заточки или заострения, а также связанного с ним заднего угла ε2.

Как правило, диски затачивают с выпуклой наружной стороны, принимая угол i = 10. 20° для борон и лущильников и i = 15. 25° — для плугов. Для работы на твердых почвах диски затачивают с внутренней стороны. Угол резания диска α = i + ε2 Угол ε2 влияет на затраты энергии на обработку почвы и даже на работоспособность диска. Величина ε2 изменяется по высоте диска. Чтобы диск удовлетворительно работал на глубине, угол ε2 на уровне поверхности поля должен быть положительным.

Источник