Железо в почве и грунтовой воде

Почти все почвы содержат железо в разных формах и в разных количествах. Кислые геологические породы (например, гранит) беднее железом, чем основные породы (например, базальт). В результате разнообразных процессов выветривания и почвообразования из коренных пород возникают плодородные почвы. Упомянутые процессы в основных породах протекают быстрее, чем в кислых. При этом появляется коллоидальный продукт выветривания — гидроокись железа. Связные почвы богаче железом по сравнению с песчаными почвами.

Окраска наших почв зависит от содержания органического вещества и железа. Хорошо аэрированные окисленные почвы имеют равномерную желтую окраску. Тонкая трехвалентная окись железа (Fe2O2) и гидроокись железа [Fe(OH)3] образуют оболочки вокруг отдельных зерен мелкозема и связывают их.

При недостатке кислорода бактерии превращают трехвалентную окись железа в закись железа (FeO) или гидрозакись железа [Fe(OH)2]. Соединения восстановленного двухвалентного железа очень подвижны. Закисные соединения железа придают почвам и почвенным горизонтам преимущественно сине-серо-зеленую окраску. Почвы, увлажненные застойными грунтовыми водами, часто до самого пахотного слоя имеют пятнистую окраску, обусловленную восстановленным двухвалентным железом. При осушении и последующей аэрации растворимые гидрозакись и закись железа превращаются в желто-красную или темно-коричневую рыхлую гидроокись железа [Fe(OH)3], и почва приобретает бурую или ржаво-охристую окраску.

Эффективность трубчатого дренажа при выпадении охры существенно снижается. Заохривание может наступить очень быстро и продолжаться долго. Области, где возможно выпадение охры в почвенных горизонтах, должны быть известны до проектирования дренажных работ. Хотя отложение охры зависит от типа почвы, значительно большую роль играют содержащиеся в водах почвенной толщи подвижные соединения двухвалентного железа или ионы, которые преимущественно в дренах окисляются и образуют трехвалентные соединения железа. Речь идет прежде всего о двууглекислом железе [Fe(HСО3)2] которое поступает с грунтовыми водами из больших глубин или из других бассейнов. Наличие железа в грунтовых водах устанавливают на участках выхода грунтовых вод на местности или на откосах каналов в виде аккумуляции выпавшей охры. В сомнительных случаях определяют рН или содержание железа в воде.

Повышенное содержание железа в грунтовых водах и, следовательно, отложение охры в дренах возможно прежде всего:

- на низменностях, особенно в местах перехода минеральных почв в органические

- в зонах влияния напорных вод

- в переувлажненных бессточных понижениях

- в почвах с низкими значениями рН (очень кислые и кислые почвы)

- в областях, где соприкасаются грунтовые воды с высоким и низким рН

По степени опасности отложения охры в дренах типы почв и болота можно расположить в следующем порядке:

- верховое болото

нет опасности - подзол

нет опасности или малая - псевдоглей

нет опасности или малая - пелосоль

от незначительной до средней - низинное болото

от незначительной до средней - переходное болото

от средней до большой - перегнойно-глеевая почва

от незначительной до большой - глей

от малой до очень большой - маршевое болото

от большой до очень большой

Нет опасности выпадения охры в дренах на верховых болотах, но она существует на низинных, переходных болотах и достигает максимума на глеях и маршевых болотах с тонким слоем ила или торфа. Однако и на маршевых болотах степень выпадения охры в дренах зависит от местных условий.

Источник

Почва с окислами железа

Железо – один из распространенных элементов в литосфере. Его содержание в земной коре достигает 5,1 %, это четвертое место после кислорода (49,4 %), кремния (28,6 %) и алюминия (8,32 %). В почвах также часто наблюдаются железистые конкреции и прослои при этом среднее содержание железа в почвах составляет 3,8 % [11] Главными источниками накопления железа в почвах являются первичные минералы почвообразующих пород. В них железо находится в закисных, окисных и гидроокисных соединениях. В результате выветривания и почвообразования железо из них высвобождается и переходит как в коллоидальные окисные, закисные и гидроокисные соединения, так и особенно во вторичные (глинистые) минералы. Из аморфного железа, появляющегося в результате разрушения первичных и вторичных минералов, образуются такие окисные и гидроокисные минералы, как гематит, гетит, маггемит и др. Гидроокись железа, так же как и гидроокись алюминия, может образовывать с органическими кислотами подвижные формы комплексных соединений, способных перемещаться по профилю почвы.

Одной из важных для генезиса почв особенностей железа является его способность менять валентность. Присутствие железа в почвах в виде Fe 3+ и Fe 2+ обусловливается почвенными режимами. В аэробных условиях оно трехвалентно (Fe2O3 — окисел, практически нерастворимый в почвенных водах), а в анаэробных — двухвалентно (FeO — наиболее растворим и подвижен).

Скопления железа в почвах могут быть как реликтовыми, так и современными, железо в них представлено наибольшим количеством минералов, а также свободными окисными и закисными соединениями различных степеней окристаллизованности и растворимости. В современную фазу почвообразования миграция железа сравнительно ограничена и связана главным образом с различными типами избыточного увлажнения почв, определяющих постоянный или сезонный анаэробиозис [5]. В целом современные процессы выветривания приводят к накоплению железа в почвенной толще литосферы, что связано, прежде всего, с крайне слабой растворимостью и подвижностью железа, а также с его осаждением, происходящим под влиянием небольших изменений среды, в которой оно находится.

С накоплением или элювиированием свободного железа связано проявление ряда элементарных почвообразовательных процессов, контролируемых соотношением и распределением его свободных форм. Эти процессы обусловливают ряд генетически самостоятельных типов почв.

Целью данного исследования явилось изучение и оценка содержания различных форм железа в почвах Южного Предбайкалья для выявления элементарных почвообразовательных процессов для дальнейшей более точной диагностики и классификации почв, в том числе и с позиции субстантивно-генетического подходя, являющегося основой «Классификации и диагностики почв России» [8].

Природные условия почвообразования. Территория южной части Предбайкалья включает Иркутско_Черемховскую равнину и южную часть Предбайкальской впадины, представляющие собой краевые прогибы Сибирской платформы. Иркутско-Черемховская равнина характеризуется холмисто-увалистым рельефом с высотой междуречий 500-650 м, слабо расчлененным не глубокими долинами. Рыхлые отложения на междуречных пространствах равнины, являющиеся почвообразующими породами, генетически связаны с коренными юрскими породами (песчаниками, алевролитами и конгломератами). Для южной части Предбайкальской впадины характерны синклинальные равнины древних речных долин, чередующиеся со слабовыпуклыми междуречьями, достигающими высоты 700 м. В качестве почвообразующих пород широко распространены лёссовидные суглинки [1, 10].

Климат Южного Предбайкалья отличается резкой континентальностью, предопределяется положением региона в центре Азиатского материка, орографической изоляцией и большим влиянием Сибирского антициклона [1, 10]. Общая черта региона – невысокие для этих широт показатели годового радиационного баланса. Они изменяются от 20–25 ккал/(см2 . год) в таежных долинах и котловинах до 36–40 ккал/(см2 . год) на сухостепной территории, что на 6–10 ккал/(см2 . год) ниже, чем на тех же широтах на Русской равнине из-за более продолжительного залегания снежного покрова и большого эффективного излучения.

Другая провинциальная особенность – своеобразие внутригодового изменения гидротермических показателей, заключающееся в резком различии (3-10 кратном по показателям атмосферного увлажнения) между сухим и влажным сезонами теплого периода, что обуславливает соответственно заторможенность или активизацию биологического круговорота. При совпадении периодов наибольшей прогреваемости и максимального увлажнения скорость почвообразования резко возрастает, а в противном случае – снижается. По мере увеличения увлажнения и снижения тепловых ресурсов провинциальная специфика утрачивается [10].

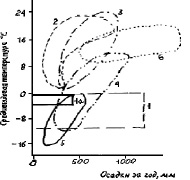

Сопоставление гидротермических показателей рассматриваемой территории с климатическими ареалами основных почвенных типов мира, обобщенных В.Р. Волобуевым [3], показывает, что в подобных климатических условиях располагаются лишь ареалы тундровых и подзолистых почв (рисунок).

Почвы Южного Предбайкалья относятся к фациальному подтипу умеренно холодных длительно промерзающих почв [10]. Тип водного режима исследуемых почв – периодически промывной, в связи с неравномерностью выпадения осадков условия для сквозного промачивания появляются непродолжительное время только в конце августа и в начале сентября. Весной и в начале лета коэффициент увлажнения по Иванову составляет 0,28 в степном ландшафте и 0,37 – в лесном [9]. Специфика термического режима, а именно существование почвенной толщи длительное время в мерзлом состоянии и позднее ее оттаивание в весенне-летний период, оказывает большое влияние на их водный режим, который относится к криогенному подтипу (недостаточное увлажнение при наличии поздно оттаивающей сезонной мерзлоты) [10].

Материалы и методы исследования

Согласно почвенно-географическому районированию территории России и сопредельных государств, район исследования относится к Красноярско-Иркутской провинции зоны серых лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов лесостепи центральной лесостепной и степной области суббореального пояса [6]. По В.А. Кузьмину [10] рассматриваемая территория находится в пределах Среднесибирской равнинно-плоскогорной провинции с серыми лесными, дерново-подзолистыми, дерновыми лесными, дерново-карбонатными и черноземными почвами, которые и явились объектами данного исследования.

Климатические ареалы региона среди климатических ареалов некоторых типов мира, по В.Р. Волобуеву [3], В.А. Кузьмину [10], А.А. Козловой [9]. Ареалы почв: 1 – Предбайкалья и Северного Забайкалья; 1а – Южного Предбайкалья; 2 – каштановых; 3 – чернозема; 4 – подзолистых; 5 – тундровых; 6 – бурых лесных

Разрез дерново-подзолистой почвы заложен в 181 км от Иркутска в северо-западном направлении на вершине увала. Растительность представлена сосняком с примесью лиственницы, в травостое осока стоповидная, клевер луговой, клевер люпиновидный. Почва не вскипает от 10 % НСl по всему профилю. По Классификации-1977 [7] формула профиля: О–Аd–Е–BЕ–BT–С, название почвы – дерново-подзолистая типичная. По Классификации-2004 [8] формула профиля: AY–EL–BEL–BT–C, название почвы – дерново-подзолистая типичная отдела текстурно-дифференцированных почв постлитогенного ствола.

Разрез дерновой лесной почвы был заложен в 5 км к юго-западу от Иркутска в верхней части склона северо-восточной экспозиции. Растительность представлена березняком папоротниково-разнотравным. Почва не вскипает от 10 % НСl по всему профилю. По классификации В.А. Кузьмина [1988] формула профиля: О–Аd–А–В1–В2–С, название почвы – дерновая лесная типичная. По Классификации-2004 профиль почвы: AYe–ВМ–С, что соответствует названию – бурозем оподзоленный структурно-метаморфического отдела постлитогенного ствола.

Разрез дерново-карбонатной почвы заложен в 250 км от Иркутска на север в окрестностях п. Балаганск в средней части склона северной экспозиции. Растительность представлена березняком с примесью сосны и травянистым покровом, в составе которого – пырей ползучий, мятлик, лисохвост, подмаренник, тмин, осока стоповидная, полынь. Вскипание от 10 % НСl наблюдается с глубины 12 см, почвообразующая порода – делювий верхнекембрийских отложжений. По Классификации-1977 формула профиля: Аd–Аса–АВса–Вса–ВСса–Сса–Dсa, название почвы – дерново-карбонатная типичная среднемощная. По Классификации-2004 профиль почвы: АYса–ВМса–Сса, что соответствует названию – бурозем остаточно-карбонатный отдела структурно-метаморфических почв постлитогенного ствола.

Разрез серой лесной почвы на супесчаной породе заложен в 21 км от Иркутска на северо-запад в окрестностях п. Мегет в нижней пологой части склона западной экспозиции. Растительность представлена березняком папоротниковым. Вскипание от 10 % НС1 наблюдается с глубины 70 см. По Классификации-1977 формула профиля: O–Ad–A–AB–В1–В2–Cса, название почвы – серая лесная на окарбоначенной супесчаной породе. По Классификации-2004 профиль почвы: AY–AEL–BEL–BT–Cca, что соответствует названию – серая типичная отдела текстурно-дифференцированных почв постлитогенного ствола.

Разрез серой лесной почвы на суглинистой породе заложен на водоразделе рек Иркут и Кая вблизи с. Смоленщина, в 5 км на юго-запад от Иркутска. Общая направленность склона юго-восточная с углом уклона около 5°. Растительность представлена березняком папоротниковым. Вскипание от 10 % НС1 наблюдается с глубины 78 см. По Классификации-1977 формула профиля: O–Ad–A–AB–В1–В2–Cса, название почвы – серая лесная среднемощная на окарбоначенной суглинистой породе. По Классификации-2004 профиль почвы: AY–AEL–BEL–BT–Cca, что соответствует названию – серая типичная отдела текстурно-дифференцированных почв постлитогенного ствола.

Разрез чернозема выщелоченного заложен в 113 км к северо-востоку от Иркутска в средней части пологого склона северо-восточной экспозиции. Растительность представлена злаково-разнотравной степью. По Классификации-1977 формула профиля: A–АВ–В–Вса–Сса, название почвы – чернозем выщелоченный. По Классификации-2004 профиль почвы: AU–ВI–Сса, что соответствует названию – чернозем глинисто-иллювиальный типичный отдела аккумулятивно-гумусовых почв постлитогенного ствола.

Согласно С.В. Зону [5], соединения железа в почвах, так называемое валовое железо (Feвал) представлены следующими формами: 1) силикатное железо (Fec), входящее в состав кристаллических решеток: а) первичных минералов; б) вторичных (глинистых) минералов; 2) несиликатное (свободное) железо (Feнс): а) железо окристаллизованное (Feокр) (слабо или сильно) оксидов и гидроксидов; б) железо аморфных соединений (Feа) (железистых и гумус-железистых); в) подвижных соединений (обменных и водно-растворимых).

Эта схема позволяет проводить оценку содержания железа силикатных и несиликатных соединений, при этом экспериментально определяют количество железа несиликатных соединений, которые представлены в почвах, главным образом, гидроксидами и оксидами.

Для определения валового железа, использовали рентгенфлуоресцентный экспресс-метод (РФА), содержание железа силикатных соединений находят расчетным путем по разности между его валовым содержанием и количеством железа несиликатных соединений. Несиликатное (свободное) железо определяли методом Мера-Джексона, аморфные соединения Fe – методом Тамма [12], которые делят на связанные с гумусом, переходящее в пирофосфатно-калийную вытяжку (метод Баскомба) и не связанные с гумусом. Окристаллизованные соединения Fе (сильно- и слабокристаллизованные) находят по разности количеств железа в вытяжке Мера-Джексона и в вытяжке Тамма.

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что в исследуемых почвах нет ярко выраженной дифференциации валового железа по профилю, даже в дерново-подзолистой почве, что показывает заторможенность подзолистого процесса. При этом наблюдается некоторое его накопление в средней части профиля дерново-подзолистой и серых почв, а также черноземе выщелоченном, что, скорее всего, связано с реликтовостью железа, а также с некоторой миграцией аморфного железа по профилю, особенно в дерново-подзолистой и серой типичной почве на супесчаной породе (таблица).

Содержание и соотношение различных форм железа в почвах Южного Предбайкалья

Источник