Экология СПРАВОЧНИК

Информация

увлажнение избыточное

Избыточное увлажнение и низкие значения ОВ потенциала замедляют разложение растительных остатков, способствуют образованию наиболее подвижных и активных форм органических веществ, переходу гуминовых кислот в фульвокислоты. С развитием окислительно-восстановительных процессов связано также превращение соединений азота, серы, фосфора, железа, марганца в почвах.[ . ]

Избыточное увлажнение почвы отрицательно сказывается на росте и развитии мезофитов — они выпадают из травостоя и замещаются гигрофитами.[ . ]

В избыточно увлажненных топких условиях занимает микроповышения, крупные кочки, оказывается высоко приподнятой на корнях над межкочеч-ной топяной поверхностью.[ . ]

Степень увлажненности территории определяет условия рассеивания и нейтрализации промышленных и бытовых отходов в почвах, водных объектах и зоне аэрации. С этих позиций избыточно влажная и влажная подзоны характеризуются преимущественным рассеиванием загрязняющих веществ, если, конечно, скорость поступления последних не превышает соответствующих возможностей их выноса и нейтрализации природными процессами. В недостаточно влажной подзоне при сопоставимых количествах вносимых загрязнений могут иметь место как процессы рассеивания, так и накопления загрязнений, а в сухой подзоне всегда будут преобладать процессы концентрации загрязнителей или продуктов их нейтрализации.[ . ]

Борьба с избыточным увлажнением. В таежно-лесной зоне наряду с огромными массивами длительно или постоянно избыточно влажных почв (болотных, болотно-подзолистых) большие площади занимают пахотные почвы, испытывающие кратковременное (15—30 суток) избыточное увлажнение, которое наблюдается обычно весной и осенью, а на Дальнем Востоке — летом из-за обильного выпадения в это время осадков.[ . ]

Вырубки с избыточным увлажнением перед лесокультурными работами надо осушать, расчистив русла ручьев и речушек, разобрав старые дороги, преграждающие сток, использовав для стока трелевочные волоки, устраивать микровозвышения в виде пластов, площадок и т. п.[ . ]

Временное избыточное увлажнение почвы под лесом усиливает подзолистый процесс. В этих условиях образуются закисные легкорастворимые соединения железа и марганца и подвижные формы алюминия, что способствует их выносу из верхних горизонтов почвы (С. П. Ярков). Кроме того, возникает большое количество низкомолекулярных кислот и фульвокислот. Изменения режима увлажнения почвы, происходящие под влиянием рельефа, также будут усиливать или ослаблять развитие подзолистого процесса.[ . ]

На почвах с избыточным увлажнением при малой мощности напочвенного покрова семена можно высевать в перевернутый пласт в год обработки почвы, в других случаях посев лучше проводить на второй год, когда пласт уляжется.[ . ]

На вырубках с избыточным увлажнением подготавливать почву под лесные культуры следует только тракторными плугами и канавокопателями, образующими микроповышения для сеянцев и мелиоративную сеть для стока избытка влаги. Особенно благоприятную среду для лесных культур создают тракторные плуги ПЛП-135, ПКЛ, ПБН-60, ПБН-100, канавокопатели ЛКА-2, ПКЛН-500 и другие, так как эти орудия формируют более удовлетворительный пласт. Покровосднратели и рыхлители для этой категории вырубок не применимы. Возможность применения почвообрабатывающих орудий в зависимости от количества иней на I га такая же как и в предыдущей категории. Полосную раскорчевку пней для проведения прямолинейной мелкой и крупной мелиоративной сети можно производить теми же орудиями, что и на вырубках без избыточного увлажнения. На полосной раскорчевке полезно использовать трелевочные лебедки.[ . ]

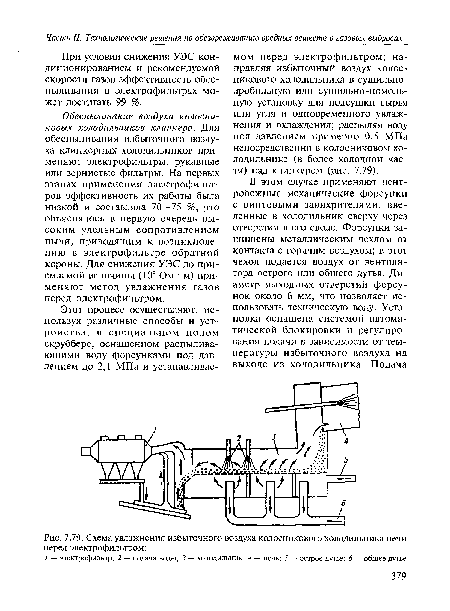

| Схема увлажнения избыточного воздуха колосникового холодильника печи перед электрофильтром |  |

На лесосеках с избыточным увлажнением — в долгомошных и особенно сфагновых типах вырубок лесокультурным работам должно предшествовать осушение площадей путем расчистки русел, ручьев и речушек, углубления трелевочных волоков, разбора старых дорог, преграждающих сток и пр.[ . ]

На небольших по размеру вырубках, при отсутствии на них порубочных остатков и хлама, может быть использован для подготовки почвы и посева хвойных пород конный плуг-сеялка СЛК-1А.[ . ]

Приспособлена к избыточному увлажнению, растет в сырых и мокрых гигротопах, но не переносит недостатка влаги и отсутствует на сухих почвах. Не переносит поемного затопления. Является наиболее приспособленной к поверхностно расположенной вечной мерзлоте, но в этих условиях ее древостой характеризуются низким классом бонитета.[ . ]

На почвах с временным избыточным увлажнением для Удаления избытка влаги целесообразно с осени делать гребни. Высокие гребни способствуют увеличению физического испарения, а по бороздам происходит поверхностный сток воды за пределы поля.[ . ]

На вырубках с постоянно избыточным увлажнением и сырыми почвами с мощностью торфяного горизонта до 40 см обработка выполняется с предварительной раскорчёвкой полос шириной 3. 3,5 м, а затем формированием мелиоративных борозд-канав и нарезкой борозд лесным канавокопателем ЛКН-600, плугом-канавокопателем ЛКН-500А и плугом лесным однокорпусным ПЛ0-400.[ . ]

Так, в зонах повышенного увлажнения в системе агромелиоративных почвозащитных мероприятий главная роль должна принадлежать фитомелиоративным приемам — посевам многолетних трав, занятым парам, созданию буферных полос, а также приемам обработки, обеспечивающим безопасный сброс избыточной влаги, и гидромелиоративным приемам. В районах с достаточной обеспеченностью атмосферным увлажнением ведущее значение также имеют фитомелиоративные приемы.[ . ]

Заболоченные сенокосы — избыточно увлажненные участки, расположенные на пониженных элементах рельефа или на слабодре-нированных выровненных плоских территориях, притеррасных участках поймы, в понижениях водораздельных и равнинных плато, а также окраины болот с влаголюбивой растительностью.[ . ]

На сильно задернелых или избыточно увлажненных вырубках посадка может оказаться целесообразнее посева. В горных районах посадки являются главным и чаще единственным видом искусственного возобновления.[ . ]

Ольха серая хорошо переносит избыточное увлажнение, даже болотные почвы с застойной водой; встречается по окраинам сфагновых болот, а также в ложбинах стока на иловато-пергнойных почвах.[ . ]

На влажных и почвах с временно избыточным увлажнением при количестве пней до 500 шт./га обработка производится путём создания микроповышений в виде пластов толщиной 15. 30 см плугом ПЛП-135. Ширина междурядий принимается до 5 м.[ . ]

В большей части таежной зоны на почвах избыточного увлажнения для так называемых чувствительных к заморозкам порол., опаснее всего понижение температуры, сопровождающееся образованием ледяных кристаллов, которые выжимают корни самосева ели и других пород.[ . ]

Заболоченные пастбища расположены в зоне избыточного увлажнения на пониженных элементах рельефа, на слабодренированных выровненных плоских территориях или на окраинах болот с влаголюбивой низкокачественной травянистой растительностью.[ . ]

Территория наших исследований характеризуется избыточным увлажнением: сумма годовых осадков превышает количество испаряемой влаги. В силу этого формируется мощный напочвенный покров из мхов, лишайников, мертвых органических остатков, препятствующий поселению сосны. Циклически повторяющиеся низовые пожары выступают в роли постоянно действующего лесовозобновительного фактора, но, как правило, напочвенный покров из-за высокой влажности нижнего слоя обгорает только с поверхности. Полное прогорание чаще всего носит мозаичный характер и охватывает незначительную часть пройденной пожаром площади (за исключением тех случаев, когда напочвенная органика подвергается воздействию повторных палов). Поэтому под пологом сосняков лишайниковой, и в особенности зеленомошниковой групп типов леса (при отсутствии участков с обнаженной поверхностью почвы), массовое появление самосева сосны обычно происходит в период между 15—40 годами после прохождения последнего низового пожара, когда рыхлый мертвый органический слой превращается в тонкий (до 1 см толщиной) полуразложившийся субстрат, на котором временно господствуют пирогенные виды кладоний. С восстановлением исходного напочвенного покрова поселение сосны почти прекращается. В сосняках же долгомошной группы типов леса наиболее энергичное поселение сосны и других пород происходит в первые 2—4 года по минерализованным участкам — до разрастания на них мощного ковра из политриховых мхов. Лесовосстановление может идти по пути формирования сосновых, смешанных сосново-темнохвой-но-лиственных древостоев или происходит возврат к коренным темнохвойным насаждениям.[ . ]

Во второй группе типов вырубок с временным и постоянным избыточным увлажнением при подготовке среды необходимо создавать и использовать микроповышения, устраивать простейшие водостоки.[ . ]

В северных районах Нечерноземной зоны с достаточным или избыточным увлажнением лучшими являются легкосуглинистые почвы. Оценка механического состава в каждом конкретном случае нуждается в детализации в зависимости от биологических особенностей сельскохозяйственной культуры, их требований к почвенным условиям. Так, для картофеля, многих овощных культур более благоприятны супесчаные и легкосуглинистые почвы.[ . ]

Для борьбы с заболачиванием почв в районах достаточного или избыточного увлажнения в результате нарушения природного водного режима применяют различные осушительные мелиорации. В зависимости от причин заболачивания — это может быть понижение уровня грунтовых вод (рис. 20.11) с помощью закрытого дренажа, открытых каналов или водозаборных сооружений, строительство дамб, спрямление русла реки для защиты от затопления, перехват и сброс атмосферных склоновых вод и др. Однако чрезмерное осушение больших площадей может вызвать нежелательные изменения в экосистемах — переосушку почв, их дегумификацию и декальцинирование (приставка «де» означает устранение чего-либо), а также вызвать обмеление малых рек, усыхание лесов и т. д.[ . ]

Ряд исследователей придают большое значение в образовании такыров также явлениям избыточного поверхностного увлажнения и последующего быстрого высыхания.[ . ]

Шиманюк А. П. Естественное возобновление на концентрированных вырубках в условиях избыточного увлажнения в сосняках таежной зоны. Тр. ин-та леса АН СССР, т. XXXI, 1955.[ . ]

Другим важнейшим фактором, влияющим на состояние природной среды, является степень увлажненности территории, которая может быть оценена индексом сухости, т. е. отношением суммарной испаряемости с поверхности земли к величине осадков, выпадающих на той же территории. По этому признаку выделяют следующие подзоны: избыточно влажную с индексом менее 0,45 г; влажную — от 0,45 до 1,0; недостаточно влажную — от 1,0 до 3,0; сухую с индексом сухости более 3,0.[ . ]

Когда оглеение развивается в условиях близкого залегания грунтовых вод или под влиянием избыточного увлажнения водами внутрипочвенного стока, наблюдается процесс гидрогенной аккумуляции в верхних горизонтах подвижных продуктов глеевого процесса, особенно соединений железа.[ . ]

Глубина корневой системы зависит от уровня грунтовых вод, большей частью поверхностная в связи с избыточной увлажненностью условий произрастания.[ . ]

Объясняется это различие очень просто: в пойменном типе, где часто в микропонижениях наблюдается избыточное увлажнение почвы, деревья и появляются, и укрепляются, и доживают до старости главным образом на микроповышениях. Отсюда — значительное снижение естественной предельной густоты древостоя этого типа. Следствием последнего является повышенная суковатость. При меньшей густоте древостоеБ увеличенная средняя и предельная скорость ветров, и без того повышающаяся вдоль рек, увеличивает количество изогнутых деревьев, дающих больший процент «горбатых» кряжей.[ . ]

Западноевропейские почвоведы (Кубиена, Мюкенхаузен и др.) для обозначения почв, формирующихся под влиянием временного поверхностного избыточного увлажнения на слабоводопроницаемых тяжелых или двучленных породах, ввели термин «п с е в д о г л е й». Этот термин нельзя признать удачным, так как при избыточном увлажнении поверхностных горизонтов в них развивается настоящее оглеение.[ . ]

При обработке почвы площадками создается возможность использовать наиболее выгодные для посева места, например микроповышения на сырых и избыточно увлажненных почвах и микровпадины, низинки с более влажной почвой на сухих почвах лишайниковых и вересковых типов, а также места из-под сожженных куч и у пней.[ . ]

Клевер розовый (Trifolium arvense L.) — многолетнее бобовое растение, пригодное для сенокосных травосмесей при посеве на осушенных низинных лугах и болотах. Более устойчив к избыточному увлажнению и кислотности почвы, чем красный клевер, поэтому более длительно сохраняется в травостое. По качеству дает менее поедаемое сено, чем клевер красный, так как имеет горьковатый привкус. Со злаками поедается хорошо. Урожай сена 35 ц/га.[ . ]

Культуры на таволговых вырубках. Таволговые (рис. 10) и травяные типы вырубок с иловато-перегнойными или торфяноперегнойными почвами отличаются от предыдущей группы вырубок с избыточным увлажнением обычно достаточным дренажем. Но и здесь в определенных случаях может быть застой влаги, что требует проведения мелиоративных мероприятий. Необходимым условием при подготовке почвы под лесные культуры является создание и использование микроповышений.[ . ]

Почвенные режимы. Подзолистые почвы формируются при промывном типе водного режима. В весенний и раннелетний период в суглинистых почвах наблюдается избыточное сезонное увлажнение, с которым связано развитие поверхностного оглеения. Наиболее ярко оно развито в глееподзолистых почвах. Летнее просыхание верхних горизонтов в средние по увлажнению годы до влажности в пределах НВ — ВРК обычно не превышает двух недель.[ . ]

Такие минералы в отличие от минералов, содержащих окисное железо, имеют сизоватую, грязно-зеленоватую или голубоватую окраску. Почвенные горизонты, в которых накапливаются эти минералы, называются глеевыми. Если избыточное увлажнение непродолжительно, то сплошной глеевый горизонт может и не образоваться, а вместо него в почвенном профиле появляются отдельные сизоватые или зеленовато-голубоватые пятна.[ . ]

Машины непрерывного действия для нарезки водоотводящих канав называют каналокопателями. Каналокопатели применяют при открытом способе осушения почв для прокладки мелких осушительных каналов и обеспечения стока вод на площадях с избыточно увлажненными почвами. Они могут быть трех основных видов: плужные, плужно-роторные, двухроторные (фрезерные).[ . ]

Корневая система довольно сильно варьирует в зависимости от свойств субстрата. На глубоких и дренированных отложениях развивает мощную корневую систему с сильно развитым стержневым корнем и боковыми корнями, на каменистых мерзлотных и избыточно увлажненных почвах корневая система поверхностная. В таких условиях лиственница сибирская подвержена ветровалу. На моховых болотах может образовывать придаточные корни выше корневой шейки, благодаря чему способна существовать до 200-300 лет в виде искривленного небольшого деревца в условиях роста торфяника и поднимающейся за ним вечной мерзлоты.[ . ]

Например, даже незначительное отклонение содержания в организме ртути (в принципе — безвредного элемента) от некоторой нормы приводит к тяжелым функциональным расстройствам (известная «болезнь Минамата»). Дефицит влаги в почве делает бесполезными для растения присутствующие в ней питательные вещества, но и избыточное увлажнение ведет к аналогичным последствиям по причинам, например, «задыхания» корней, закисания почвы, возникновения анаэробных процессов. Многие микроорганизмы, в том числе используемые в сооружениях биологической очистки сточных вод, весьма чувствительны к пределам содержания свободных ионов водорода, т. е. к кислотности среды (pH).[ . ]

Растет только в сырых и мокрых гигротопах, но в районах с обильными осадками (Прикарпатье) заходит и во влажные, однако здесь снижает производительность древостоев. На Кавказе встречается на склонах в местах выхода на поверхность грунтовых вод. Растет только при условии достаточной проточности вод, насыщенных кислородом, и поэтому чаще всего приурочена к днищам ложбин, лощин, балок, долин ручьев. В избыточно увлажненных экотопах с застойной водой, при недостатке кислорода, растет плохо (олъс-трясина). На сфагновых болотах не встречается.[ . ]

Для окультуривания почв, повышения их плодородия и получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных растений необходимо осуществить комплекс агротехнических и других мероприятий, наиболее важными из которых являются: правильная обработка почвы, применение органических и минеральных удобрений, известкование почв, посев многолетних трав, создание мощного окультуренного пахотного слоя, борьба с избыточным увлажнением почв, очистка почвы от камней, укрупнение пахотных площадей. Максимальный эффект от применения указанных мероприятий достигается на фоне правильных севооборотов.[ . ]

За последние годы у нас и за рубежом высказываются предложения о наклонных посадках. У нас эту мысль настойчиво проводит В. К- Михайлов . Она заслуживает внимания в приложении, .например, к ели при наличии мощной и достаточно влажной подстилки. Наклонная посадка характеризуется неглубокой заделкой корневой системы. Поэтому на почвах с маломощным подстилочно-гумусовым горизонтом или при удалении подстилки (особенно на легких почвах) ее применять не следует, тем более, что верхний подстилочный горизонт на сплошных концентрированных вырубках нередко пересыхает. Биологически наклонная посадка более оправдывается под то-логом леса. Однако в типах вырубок с избыточным увлажнением ее следовало бы широко испытать.[ . ]

Солоди имеют низкое естественное плодородие. В осолоделых горизонтах содержится мало органического вещества и питательных элементов. Поэтому для повышения плодородия солодей необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Многие солоди имеют в верхних горизонтах кислую реакцию. Для улучшения их свойств следует проводить известкование. Солоди отличаются неблагоприятными водно-физическими свойствами: слабой водопроницаемостью в связи с бесструктурностью осолоделого и большой плотностью иллювиального горизонта. Пылеватость и бесструктурность осолоделого горизонта служат причиной образования корки, которая затрудняет аэрацию, и тем самым усугубляется избыточное увлажнение солодей. Важнейшим агротехническим приемом, улучшающим водно-физические свойства солодей, является глубокое рыхление и обогащение их органическим веществом.[ . ]

Источник