Кислотность как фактор, влияющий на плодородие почвы

Кислотность почвы – важный агрохимический параметр, характеризующий пригодность субстрата для выращивания тех или иных культур. Начинающие огородники часто совершают ошибку – регулируют рН на всем участке, в то время, когда нужно создавать оптимальные условия для каждого растения индивидуально. Рассмотрим связь уровня кислотности с плодородием почвы и урожайностью культур.

Кислотность и показатели рН почвы

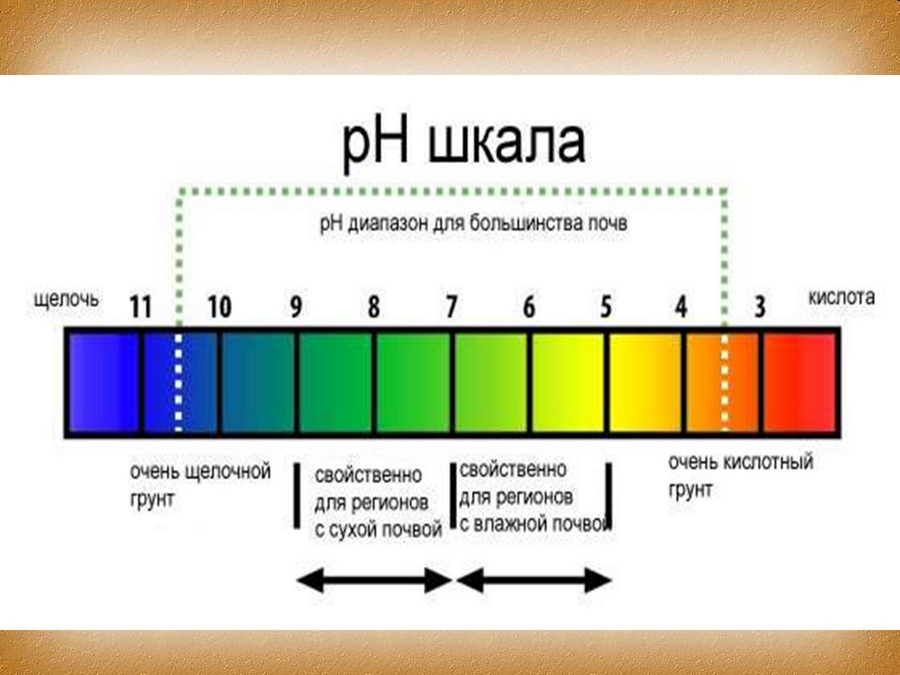

Кислотность или ph почвы – биохимический показатель, который характеризует ее способность проявлять (нейтрализовать) свойства кислот. В процессе обмена ионов водорода с почвенными минералами и органическими веществами в плодородном слое образуются кислоты и основания (щелочи). РН указывает на их баланс в почвенном растворе, обозначают его числами от 1 до 14. Чем ниже числовое обозначение pH, тем кислее среда. От чего зависит кислотность почвы?

Определяющий фактор – изначальный материал, из которого сформированы почвы: на песчанике, граните – более кислые, на известняке – щелочные.

Постепенное повышение кислотности происходит в регионах с частыми обильными осадками. Влага, накапливаясь в почве, вымывает минералы и соли из корнеобитаемого слоя.

Причиной выщелачивания может быть интенсивный полив водой с низким показателем рН (кислой).

Подкисление происходит при чрезмерном внесении в землю растительных остатков, органических и минеральных удобрений.

Увеличению кислотности способствует плохая воздухопроницаемость грунта. Если органика разлагается без доступа кислорода, освобождаемые в результате химической реакции органические кислоты и углекислый газ остаются в почве.

Интересно! В РФ примерно треть сельскохозяйственных земель – кислые и требуют регулярного известкования. Это большая часть дерново-подзолистых, дерновых и серых лесных почв средней полосы и Сибири. В Западной Европе таких земель почти 60 %.

Рассмотрим оптимальные показатели кислотности почвы для растений, а ниже в таблице конкретизируем их в разрезе садовых и огородных культур.

Наиболее приемлемый для большинства культурных растений уровень кислотности находится в диапазоне от 5,5 до 7,5 – это слабокислые (5–6), нейтральные (6,5–7) и слабощелочные(7–8) почвы. РН ниже 5 означает средне и сильнокислую реакцию, выше 8 – щелочную. Кислотно-щелочной баланс выше 9 говорит о том, что перед нами солонцово-карбонатные почвы или даже солончаки.

Оптимальный диапазон кислотности для распространенных садово-огородных культур

Источник

Определяем качество грунта без химического анализа. Секрет от специалистов

Качество почвы играет важнейшую роль в росте, развитии и урожайности растений. Ведь не все культуры хорошо воспринимают ту или иную почву, и количество полезных веществ, которые в ней содержатся. Выяснить качество грунта можно самостоятельно, не прибегая к химическим анализам.

Одной из основных характеристик почвы является ее механический состав. Этот параметр указывает на содержание в грунте частиц различного размера. По данному показателю почва подразделяется на песчаную и супесчаную, а также на глинистую и суглинистую.

Песчаный грунт отличается малой плодородностью и включает частицы крупного размера. Малоплодородие обусловлено быстрым вымыванием полезных веществ, из-за чрезмерной пропускаемости влаги. Однако такая земля подойдет для высадки ранних овощей, так как она хорошо прогревается и отлично пропускает воздух. Для хорошего роста, растениям потребуется лишь своевременная органическая подкормка.

Супесчаная почва хорошо удерживают влагу, различные полезные для высаженных культур компоненты, и отличается большей плодородностью по сравнению с песчаной.

Глинистый грунт включают в себя тяжелые, плотные частицы небольшого размера, слабо просыхающие и слабо прогреваемые. Специалисты рекомендуют для улучшения урожайности, вносить в почву качественную подкормку. В частности, торф, навоз, компост и прочие удобрения.

Суглинистая почва отличается хорошей структурой и плодородием. В отличие от глинистых, включают в себя частицы крупного размера.

Для определения качества почвы, обычно прибегают к исследованиям, проводимыми в специализированных лабораториях. Но опытным огородникам известно несколько способов, позволяющих выяснить качество грунта самостоятельно и достаточно просто. Процедура проводится следующим образом:

1. Берете немного пахотной земли.

2. Смачиваете водой, качественно разминаете.

3. Из земляной массы делаете своеобразную колбаску и аккуратно сгибаете ее кольцом.

Если грунт суглинистый – кольцо треснет. При песчаной почве, вы не сможете слепить колбаску. Если земля супесчаная – кольцо разломится, а при глинистом грунте – останется целым.

Некоторые ученые, в том числе известный профессор Красюк А.А. рекомендует для самостоятельного определения качества грунта, попробовать сформировать из земли валик. Если вам не удается этого сделать – почва песчаная. Скатанный валик, который рассыпается при малейшем надавливании, указывает на супесчаный грунт. Если земля суглинистая – валик при сдавливании превратиться в лепешку с трещинами по краям. Если трещин не будет – почва глинистая.

Достаточно точная оценка состава почвы возможна и по произрастающей на ней растительности. На это могут указывать различные породы деревьев, трав, кустарников, которые характерны для грунта определенного качества.

Если на земельном участке растут яблони, вязи или ясени, значит грунт тяжелый. Если почва легкая, на ней произрастают клены, ели, сосны или ракитник. На известняковую землю указывает ежевика, а на чернозем – малина или рябина. Если почва имеет высокую влажность, не ней будет расти калина, ольха или крушина.

Можно достаточно точно выяснить состав по травянистым растениям. Если вы заметили заросли молочая или чертополоха, значит грунт глинистый. Наличие пырея указывает на легкую песчаную землю. Если почва перегнойная, на ней хорошо себя будет чувствовать молочай, лопух, а также крапива. На известняковой земле хорошо растет копытник. При наличии гречихи или щавеля – грунт влажный. На торфяную землю указывает пушица или тростник.

При помощи растений, можно определить уровень кислотности грунта. Особенно эффективны для этой цели, некоторые сорняки. Так, если уровень кислотности высокий, будут расти подорожник, полевой хвощ. При слабой или нейтральной кислотности, на земельном участке можно встретить мать-и-мачеху, вьюнок, огородный бодяк. Кроме того, на нейтральном грунте, хорошо себя чувствует двудонная крапива.

Придерживаясь перечисленных выше рекомендаций специалистов, вам не составит труда самостоятельно выяснить качество почвы.

Источник

Как протестировать почву, чтобы узнать как можно больше о ее свойствах, влияющих на урожай

Почва: тест на урожайность

Новый огородный сезон не за горами. А знаете ли вы, какая у вас на участке почва? Богатую органическими и минеральными веществами землю называют плодородной. А еще — кормилицей. Оно и понятно: урожаи–то на ней родят щедрые. Но и по составу, и по кислотности почвы могут быть самыми разными. В том числе пустыми и бесплодными. Об этом прекрасно знают ребята, занимающиеся в образовательном центре ОО «Белорусский зеленый крест», что в деревне Крюковщина возле Смолевичей. Сегодня под руководством руководителя проекта «Школьный сад» Владимира Пустошило и мы попробуем протестировать почву, чтобы узнать как можно больше о ее свойствах, влияющих на урожай.

Почва, исходя из научного объяснения, — самостоятельное природное тело, образовавшееся в результате совокупной деятельности пяти факторов: материнской породы, растительных и животных организмов, климата, рельефа местности, возраста страны. То есть у каждого на участке — она своя (см. таблицу № 1).

— Почва всегда ценилась и изучалась, — объясняет Владимир Николаевич. — Уже в X — XI тысячелетиях до нашей эры применялись различные обработки земли с учетом ее свойств. О приемах повышения плодородия в своих сочинениях писали Аристотель и Вергилий. Древние мыслители выделяли в почве верхний горизонт, пригодный для пахоты, затем — слой, который служил для питания корней травянистых растений, под ним — слой для питания деревьев. Отдельно выделялась так называемая жировая прослойка, в которой якобы находились вода, огонь, воздух и особые соки земли. Почвы, имеющие эту прослойку, считались плодородными, а не имеющие — бесплодными. На Руси велись писцовые книги, в которых указывали угодья — леса, луга, болота и особенно подробно пашни. Их делили по качеству на «землю добрую, среднюю, худую и добре–худую». Плодородие же — это способность почвы ускорять рост и развитие растений. В отличие от света и тепла (так называемых космических факторов), получаемых от Солнца, вода и питательные вещества — земные составляющие.

Поэтому, прежде чем спланировать и разбить грядки под ту или иную культуру, надо досконально изучить почву. И начать можно с ее кислотности. Ведь именно она фактически определяет агрохимические качества, проще говоря — ростовые процессы у растений, и тем самым влияет на усвоение ими питательных веществ. Если эти требования не совпадают, хороших урожаев никогда не добиться.

Низкий показатель кислотности тормозит и подавляет усвоение серы, кальция, магния и молибдена. Результат такого голодания — гибель растений, на которых порой даже не замечалось никаких тревожных признаков. Слишком высокая кислотность почвы плохо влияет на развитие корневых бактерий, что практически делает невозможным усвоение азота бобовыми культурами. На сильно щелочных почвах (pH 7,5 — 8,5) заметно снижается доступность марганца и меди, цинка и бора, железа и многих других микроэлементов. При pH 5,5 фактически теряется четвертая часть внесенного азота, треть калия и половина фосфора. Легче всего питательные вещества усваиваются на нейтральных почвах — рН 6 — 7 (см. таблицу № 2).

Чтобы узнать кислотность грунта, можно воспользоваться индикаторной бумагой: она продается в садово–огородных магазинах. В кислой среде она краснеет, а в щелочной — синеет. Выкопайте на участке ямку на штык лопаты и с ее стенок соберите горсть (20 — 30 г) грунта. Высыпьте его в стакан, залейте 50 мл чистой воды и перемешайте. Затем опустите в стакан индикаторную бумажку. Если ее цвет изменится от желтого до розового (pH от 5 до 3), то почва кислая, если от зеленого до синего (pH от 7 до 10), то щелочная.

Можно индикатор сделать и самим, была бы краснокочанная капуста. Овощ натрите на мелкой терке и проварите 30 — 35 минут, затем процедите. В отвар опустите нарезанные полоски обычной белой бумаги. После того, как они хорошо пропитаются, достаньте и высушите. Храните «капустный» индикатор в сухой емкости и подальше от солнечного света. Работает он точно так же, как и заводской, разве только с небольшой погрешностью. Поможет здесь и обычный столовый уксус. Капните несколько его капель на горсть грунта. Если появятся пузырьки и услышите шипение, значит, почва не кислая, а щелочная — в ней есть известь.

Следующий этап — определение гранулометрического состава грунта. К основным видам почв, с которыми чаще всего сталкиваются огородники, относятся: глинистая, песчаная, супесчаная, суглинистая, известковая и болотистая. Именно от качества грунта будет зависеть возможность выращивания тех или иных культур, необходимость в тех или иных удобрениях, частота поливов и прополок. Да–да! Все это, если не знать, с какой почвой имеешь дело, может идти как на пользу, так и во вред растениям.

Протестировать почву можно прямо в поле, совсем необязательно нести в лабораторию. Пожалуй, самый простой способ «ЗЕРКАЛО» — СУХОЕ РАСТИРАНИЕ. Небольшой (размером с горошину) комочек почвы разотрите между пальцами и высыпьте на сухую ладонь. Минутку втирайте ее указательным пальцем в кожу, а затем руку переверните и слегка встряхните. На ладони за счет оставшихся в бороздках и порах кожи наиболее мелких частиц (фракций физической глины) появится так называемое «зеркало». По нему и определяют гранулометрический состав песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почв. Более тяжелые по составу грунты в сухом состоянии очень трудно растирать пальцем. Рыхлые пески практически не оставляют никакой картинки, у связных песков изображение слабое и редкое, но все же заметное. У супесей «зеркало» более явное, но прерывистое; у легких суглинков — хорошее, почти сплошное, у средних суглинков — цельный рисунок. Пылеватые почвы и породы при растирании дают ощущение мягкости или бархатистости, песчанистые — жесткости, шероховатости, пылевато–песчанистые — одновременно мягкости и явного присутствия песчинок.

Еще один полевой метод — МОКРОЕ РАСТИРАНИЕ. Небольшую щепотку почвы смочите и растирайте на ладони. Рыхлые пески не оставят почти никакого следа, связные — слегка загрязнят ладонь. Супеси дадут более заметный след, легкие и средние суглинки замажут кожу почти полностью, а тяжелые — всю. Глина же превратится в однородную мажущуюся массу.

Для определения гранулометрического состава почвы применяют и другие методы. Один из них — СКАТЫВАНИЕ ШНУРА. Землю смочите и разминайте пальцами до консистенции теста: вода не отжимается, а почва блестит и мажется. Хорошо размятую почву раскатайте между ладонями, а шнур, толщина которого около 3 мм, сверните в колечко диаметром около 3 см. Пески не образуют шнура, супеси при скатывании распадаются на мелкие кусочки. Из легких суглинков шнур вроде бы и получается, но распадается на дольки. Средние суглинки хорошо скатываются, но при сворачивании в кольцо разламываются. Тяжелый суглинок образует сплошной шнур, на котором при сворачивании в кольцо появляются мелкие трещинки. А вот глина и скатывается хорошо, и сворачивается без повреждений.

Можно для теста СКАТАТЬ ШАРИК. Из сырой или смоченной и размятой почвы скатайте его диаметром 2 — 3 см, затем расплющите в тонкую лепешку. Из рыхлых песков шарик не получится, из связных — будет легко крошиться. Скатанный из суспесей выйдет шероховатым, а при расплющивании распадется на куски. У шарика из суглинков будет гладкая поверхность, но при сжатии он глубоко растрескается по краям. Из легких суглинков получится гладкий блестящий комочек, у которого при расплющивании пойдут по краям лишь незначительные трещинки. Самая лучшая лепешечка получится из средней и тяжелой глинистой почвы.

Еще вариант — протестировать землю НОЖОМ, сделав на ней пару надрезов. Если край осыпается, а поверхность среза шероховатая и под ножом слышен треск, значит, почва песчанистая. Если край от выпавших частичек выглядит как разорванный, а поверхность среза шероховатая — то супесчаная. На суглинках край будет ровным и шире лезвия ножа, а поверхность самого среза — ровной и матовой. Да и под ножом не услышите треска. На глинистой почве нож оставит узкую полосу, равную ширине лезвия, а сам срез получится ровным и гладким.

Можно попробовать определить состав грунта и по самому полю, особенно если его только что забороновали. Если почвы рыхло–песчаные, то получится какая–то бесструктурная масса. На супесчаных кое–где на поверхности станут заметны отдельные комки. Если почвы рыхлопесчаные, то комочков будет не менее трети, на связносупесчаных — до половины, на легкосуглинистых — около 3/4. Если же грунт среднесуглинистый, то вся поверхность будет покрыта комками размером от голубиного до куриного яйца. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах комки (а среди них будут и великаны — размером до 10 см и более) образуются по всей поверхности участка.

• песчаная очень сыпуча, плохо удерживает влагу и бедна питательными веществами;

• супесчаная и легкосуглинистая лучше задерживают влагу и неплохо прогреваются;

• среднесуглинистая считается лучшей для выращивания большинства сельскохозяйственных культур;

• тяжелосуглинистая и глинистая богаты элементами питания, но необходимо улучшить их физические свойства, в частности, уменьшить связность;

• торфяная почва станет живой, если внести свежую органику.

Лакмусовая бумажка широко используется и в быту. Ею можно определить водородный показатель любой биологической жидкости, растворов, смесей — слюны, мочи, грудного молока, воды и т.д. В том числе косметических средств по уходу за кожей: в идеале они должны быть нейтральными.

Источник