Из чего состоит почва: слои почвы в разрезе с названиями и описаниями

Содержание:

Почвенно-растительный слой – это образование, сформированное вследствие взаимодействия органических и неорганических элементов природы. Мертвые частицы называют неорганическими, живые – органическими. Почву относят к природным телам, покрывающим земную поверхность. Ее основное свойство – плодородность. Оно отличает почвы от горной породы.

В состав почвенного слоя входит гумус, который также называют перегноем. Именно перегной обеспечивает плодородие земли, которое является одним из основных богатств природы. Почвенный слой на поверхности суши земли образован несколькими слоями, на его формирование уходит много времени. За сотню лет происходит увеличение мощности слоя максимум на два сантиметра.

Из чего состоит почва, слои почвы в разрезе

Почва имеет многослойную структуру. Рассмотрим основные четыре слоя:

- Поверхностный почвенный слой называют пахотным. Он является максимально ценным, содержит питательное вещество, отличается плодородностью. Наличие органических веществ объясняется тем, что в пахотном слое отмирают микроорганизмы и растения. Вещества имеют свойство накапливаться, чтобы стимулировать дальнейшее образование почвы.

- Подзолистая прослойка находится под поверхностным слоем. Для нее характерен белесый цвет, отсутствие плодородности. В основе формирования – материнская порода. Обилие кислотных выделений растительного характера и чрезмерные атмосферные осадки промывают материнскую породу, формируя подзолистый уровень. Теория указывает на негативное влияние этого уровня на растительность. Он считается опасным для корневой системы.

- Иллювиальная прослойка отличается плотностью. Формируется за счет поступления с влагой определенных элементов, содержащихся в поверхностных уровнях. Это глинистый горизонт, богатый алюминием, окисленными частицами железа. Он ядовитый для корней любого растения.

- Материнские породы лежат в основе образования всех верхних прослоек. Их химический состав заранее определяет степень плодородия почвы. Пахотный слой не может быть более питательным, чем материнский уровень.

Из каких веществ состоит почва, что не входит в состав почвы

Почва, которая используется в сельском хозяйстве для выращивания культур, не является полностью твердой. Количество твердых частиц пропорционально количеству пор, содержащих воду и воздух. Наиболее значимыми для плодородия почв твердыми веществами являются глины и соединения живых организмов. Плодородная земля содержит поры и твердые вещества в равных долях. Органические соединения пахотного слоя почвы включают множество различных бактерий, мелких животных и растительных корней.

К неорганическим составляющим следует отнести:

- Песчаный и глинистый состав. Все почвы основываются на песке и глине;

- Частицы воздуха. Они обеспечивают дыхание корневой системе и животным, проживающим в земле;

- Воду с элементами минеральных солей. Растения через корни всасывают воду и соли, напитываются, получают силы для роста;

- Гумус или перегной. Содержание минеральной соли в почвах крайне низкое, каждое растение постоянное использует соли. Для пополнения запасов этого элемента животные и растительные остатки образуют перегной. Происходит их постепенный процесс трансформации в минеральную соль;

- Гранит не входит в состав почвы.

Слои почвы по порядку, от чего зависит цвет почвы

Цвет почвенного слоя напрямую зависит от содержания гумуса. Если в земле перегной находится в небольшом количестве, то она имеет светлый оттенок. Чем больше перегноя будет в составе почв, тем темнее они будут.

Количество гумуса также сказывается на плодородии. Самой плодородной почвой считается чернозем. Он получил свое название ввиду максимально темного, практически черного цвета. Это говорит о большом количестве перегноя.

Порядок слоев почвы всегда одинаковый, но только в верхнем, пахотном уровне происходит выращивание культур. Повышают плодородность почв с помощью рыхления и измельчения. Эти задачи выполняют почвенные жители. К ним можно отнести кротов, червей, мышей, медведок.

Источник

Почва схема строения почвы

Информационно-аналитический портал

для крестьянских фермерских хозяйств

Ао — лесная подстилка, образующаяся на поверхности почвы и состоящая из неразложившихся или полуразложившихся травянистых растений и опавших лесных растительных остатков (листьев, хвои, веточек, кусочков коры и т.д.). Мощность этого слоя колеблется от 1. 2 до 15. 20 см;

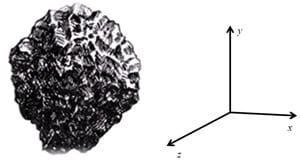

Ао — лесная подстилка, образующаяся на поверхности почвы и состоящая из неразложившихся или полуразложившихся травянистых растений и опавших лесных растительных остатков (листьев, хвои, веточек, кусочков коры и т.д.). Мощность этого слоя колеблется от 1. 2 до 15. 20 см; Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям

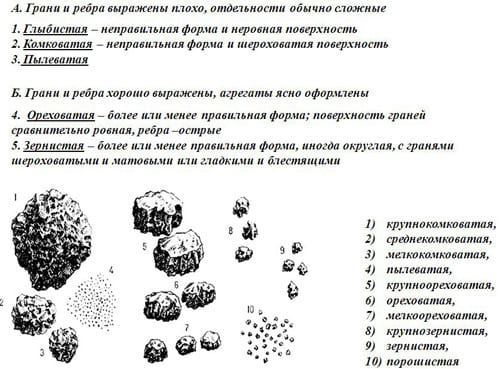

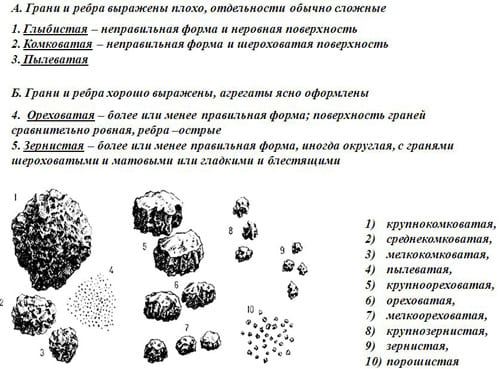

Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные

А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены

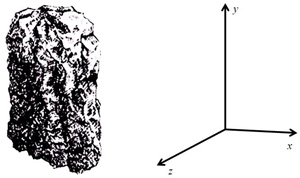

Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси

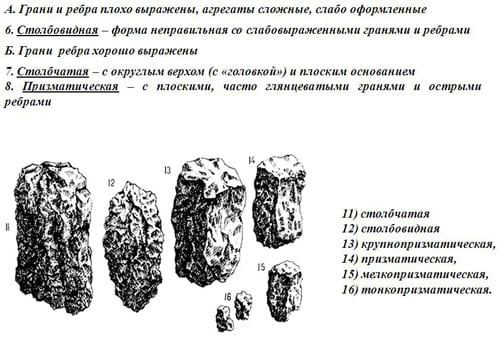

Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные

А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные Б. Грани ребра хорошо выражены

Б. Грани ребра хорошо выражены Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям

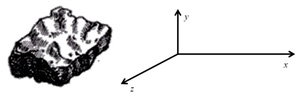

Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены

А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены