Состав, строение и значение почв

Использование и охрана земельных ресурсов.

Почва— основа природы суши. Можно до бесконечности поражаться самому факту, что наша планета Земля единственная из известных планет, которая имеет удивительную плодородную пленку — почву. В. В. Докучаев (1846—1903) в классических работах о почвах России впервые стал рассматривать почву как динамическую, а не инертную среду. Он доказал, что почва не мертвый организм, а живой, населенный многочисленными организмами, она сложна по своему составу. Им было выявлено пять главных почвообразующих факторов, к которым относятся климат, материнская порода (геологическая основа), топография (рельеф), живые организмы и время.

Очень сложные химические, физические, физико-химические и биологические процессы протекают в поверхностном слое горных пород на пути их превращения в почву. По Г. Добровольскому (1979), «почвой следует называть поверхностный слой земного шара, обладающий плодородием, характеризующийся органоминеральным составом и особым, только ему присущим профильным типом строения. Почва возникла и развивается в результате совокупного воздействия на горные породы воды, воздуха, солнечной энергии, растительных и животных организмов. Свойства почвы отражают местные особенности природных условий». В состав почвы входят четыре важных структурных компонента: минеральная основа (обычно 50 — 60% общего состава почвы), органическое вещество (до 10%), воздух (15 —25%) и вода (25—35%).

Минеральная основа (минеральный скелет) почвы — это неорганический компонент, образовавшийся из материнской породы в результате ее выветривания. Минеральные фрагменты, образующие вещество почвенного скелета, различны — от валунов и камней до песчаных крупинок и мельчайших частиц глины. Структура почвы определяется относительным содержанием в ней песка и глины.

Идеальная почва должна содержать приблизительно равные количества глины и песка с частицами промежуточных размеров. В этом случае образуется пористая, крупитчатая структура, и почва называется суглинками. Они) обычно более пригодны для роста растений благодаря содержанию в достаточном количестве питательных веществ и способности удерживать воду.

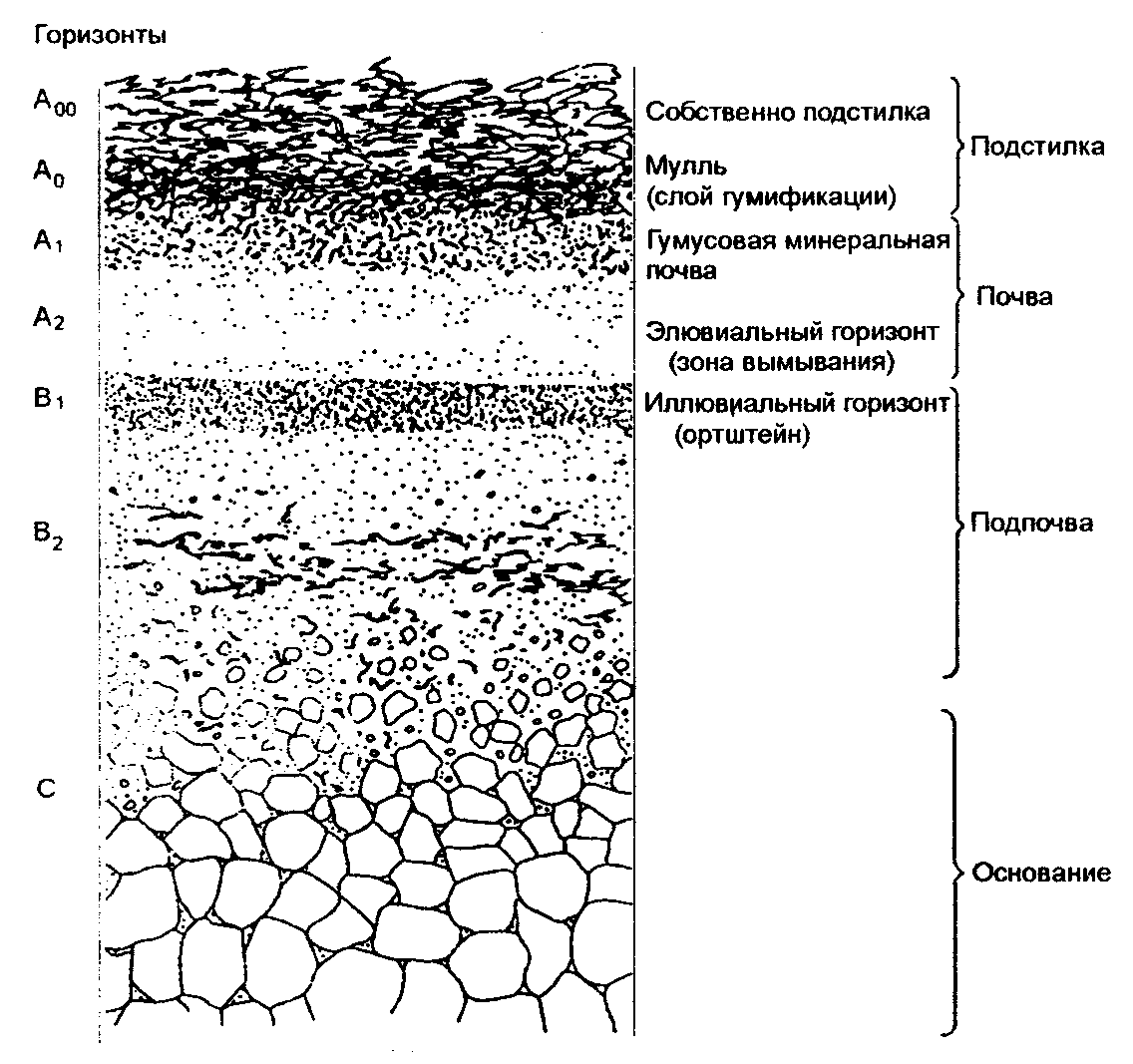

В почве, как правило, выделяют три основных горизонта, различающиеся по морфологическим и химическим свойствам:

1. Верхний перегнойно-аккумулятивный горизонт (А), в котором накапливается и преобразуется органическое вещество и из которого промывными водами часть соединений выносится вниз.

2. Горизонт вымывания, или иллювиальный (В), где оседают и преобразуются вымытые сверху вещества. 3. Материнскую породу или горизонт (С), материал которой преобразуется в почву. В пределах каждого горизонта выделяют более дробные слои, также сильно различающиеся по свойствам (рис. 14).

К основным типам почв на территории России относятся черноземы, подзолистые, дерновоподзолистые, подзолисто-болотные, болотные, серые лесостепные, пойменные, солончаки, солонцы, солоди и др.

Для почвенного питания растений исключительно важен солевой режим почвы, характеризующийся содержанием и доступностью в почвенном растворе солей элементов, необходимых для жизнедеятельности растений (азота, калия, фосфора, кальция, серы, железа и др.). Такие вещества, как железо, алюминий, обычно содержатся в почве в достаточных количествах для питания растений, другие — азот, фосфор, калий (макроэлементы) — потребляются растениями в больших дозах, часто оказываются в недостатке. Избыток солей в почвенном растворе токсичен для большинства растений.

Рис. 14. Обобщенная схема почвенного профиля

Большую роль в разрыхлении почвы, механическом перемещении органического и минерального вещества играют подвижные почвенные животные (дождевые черви, грызуны и др.). В круговороте веществ в почве растения синтезируют органическое вещество. Животные производят механическое и биохимическое разрушение его и тем самым подготавливают его для гумусообразования. Микроорганизмы синтезируют почвенный гумус и затем разлагают его.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

ПОЧВА, ЕЕ СОСТАВ И СТРОЕНИЕ

ОХРАНА ПОЧВ

Площадь суши 15 млрд. га, т.е. около трети поверхности земного шара. Из них леса занимают 28%, пустыни, ледники, населенные пункты и другие участки со слабо выраженным почвенным покровом — 45, пастбища — 17, обрабатываемые земли — 10%, примерно столько же земли пригодно для обработки, но использование ее в земледелии экономически невыгодно. Таким образом, питание людей обеспечивает в основном 1450 млн га возделываемых почв, и в силу этого они 1аслуживают бережного использования и тщательной охраны.

Почва — это поверхностный слои земной коры, который образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, материнской породы и является самостоятельным природным образованием.

Основателем научного почвоведения является русский учёный В.В.Докучаев (1846-1903), который впервые дал определение понятиям: «почва» и «почвенный профиль», выявил главные отличительные свойства и раскрыл сущность почвообразовательного процесса. К пяти факторам почвообразования, установленным В.В.Докучаевым: материнской породе, климату, рельефу и времени, растительным и животным организмам — позже была добавлена вода (почвенная и грунтовая) и хозяйственная деятельность человека.

Любую почву можно рассматривать как гетерогенную систему, состоящую из трех фаз: твердой (минеральный скелет, органические и биологические компоненты), жидкой (почвенный раствор) и газообразной (почвенный воздух).

Твердая фаза почвы содержит основной запас питательных веществ для растений. Она состоит на 90 % и более из сложных минералов и примерно на 10 % и менее из органических веществ, которые играют очень важную роль в плодородии почвы. Почти половина твердой фазы почвы приходится на связанный кислород, одна треть — на кремний, более 10 % — на алюминий и железо, и только 7 % — на остальные элементы.

Совокупность мелкораздробленных (коллоидных) частиц почвы и органических веществ составляет почвенно-поглощающий комплекс (ППК). Суммарный заряд ППК большинства почв отрицательный, и тем самым он удерживает на своей поверхности в поглощенном состоянии в основном положительно заряженные ионы — катионы.

Почвенный раствор — наиболее подвижная и активная часть почвы, в которой совершаются разнообразные химические процессы и из которой растения непосредственно усваивают питательные вещества. Элементы питания, находящиеся в почвенном растворе, наиболее доступны для растений.

Почвенный воздух служит основным источником кислорода для дыхания корней растений. Он отличается от атмосферного повышенным содержанием углекислого газа и несколько меньшим – кислорода.

Строение почв характеризуют сочетанием генетических горизонтов. Генетическими называют те горизонты, которые образовались в результате общего почвообразовательного процесса, так что формирование каждого из присутствующих в почве горизонтов тесно связано (или даже обусловлено) формированием других горизонтов. Это проще всего проиллюстрировать на примере строения некоторых почв. Если заложить почвенный разрез (выкопать яму) с вертикальной передней стенкой, то на последней станет отчетливо видна последовательность генетических горизонтов.

В результате перемещения и превращения веществ почва расчленяется на отдельные слои, или горизонты, сочетание которых составляет профиль почвы.

|

Поверхностный горизонт, подстилка или дернина, состоит большей частью из свежеопавших и частично разложившихся листьев, веток, останков животных, грибов и других органических веществ. Окрашен обычно в темный цвет — коричневый или черный. Лежащий под ним гумусовый горизонт А1, как правило, представляет собой пористую смесь частично разложившегося органического вещества (гумуса), живых организмов и некоторых неорганических частиц. Обычно он более темный и рыхлый, чем нижние горизонты. В этих двух верхних горизонтах сконцентрирована основная часть органического вещества почвы и корни растений. О почвенном плодородии многое может сказать ее цвет. Например, темно-коричневый или черный гумусовый горизонт богат органическими веществами и азотом. В серых, желтых или красных почвах органического вещества мало, и для повышения их урожайности требуются азотные удобрения.

В лесных почвах под горизонтом А1 залегает малоплодородный подзолистый горизонт А2, имеющий светлый оттенок и непрочную структуру. В черноземных, темно-каштановых, каштановых и других типах почв этот горизонт отсутствует. Еще глубже во многих типах почв расположен горизонт В-иллювиальный, или горизонт вмывания. В него вымываются и в нем накапливаются минеральные и органические вещества из вышележащих горизонтов. Чаще всего он окрашен в бурый цвет и имеет большую плотность. Еще ниже залегает материнская горная порода С, на которой формируется почва.

Все горизонты почвы представляют собой смесь органических и минеральных элементов. Свыше 50 % минерального состава почвы составляет кремнезем (SiO2), остальную часть могут составлять глинозем, оксиды железа, магния, калия, фосфора, кальция. Органические вещества, поступающие в почву с растительным опадом, включают углеводы, белки, жиры, смолы, дубильные вещества. Органические остатки в почве минерализуются с образованием более простых веществ (вода, диоксид углерода, аммиак и др.) или превращаются в перегной, или гумус.

Посредством почвы — важнейшего компонента биосферы — осуществляются эко-логические связи живых организмов с литосферой, педосферой, атмосферой.

Важнейшим свойством почвы является плодородие.Плодородие почвы — это совокупность свойств почвы, обеспечивающая высокую урожайность сельскохозяйственных растений, а также биологическую продуктивность естественных фитоценозов. Плодородие почвы зависит от оптимального содержания в ней питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов), степени увлажненности, правильных методов агротехники, отсутствия вторичного засоления, процессов эрозии и др. Плодородие почвы определяют по наличию в ней гумуса.

Гумус — высокомолекулярные темно-окрашенные органические вещества почвы. Состоит из гуминовых кислот, образуется в результате биохимического разложения растительных и животных остатков. Содержит элементы питания растений, которые после разложения гумуса переходят в доступную для них форму. От его качества зависит плодородие почвы.

Различают плодородие естественное и искусственное, естественное определяется, в основном природными факторами, а искусственное осуществляется внесением удобрений и проведением; комплекса агротехнических мероприятий (мелиорация, севообороты, снегозадержание, водосберегающие технологии полива и др.).

По наличию типов почв территория Омской области делится на три зоны: южная таёжно-лесная, лесостепная и степная,

Таёжно-лесная зона имеет наиболее ограниченную площадь сельскохозяйственных угодий, около 600 тыс. га, и пашни — 294 тыс. га или 14%. Эта зона наиболее понижена и заболочена, длительно переувлажнена, грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м. Основной земельный фонд представлен подзолистыми, болотными и луговыми почвами. Как правило, кислые, маломощные, с низким запасом гумуса, азота и фосфора. Количество гумуса в почве не превышает 2,5-3,0%. Каждый гектар пашни требует известкования, комплексного окультуривания. Наиболее пригодные под земледелие массивы почвы располагаются по приречьям и на водоразделах. Поля сложной конфигурации имеют вкрапления мелких контуров леса, разобщены оврагами, болотами и лесными массивами. Зона слабо освоена.

Лесостепная зона занимает наибольшую часть территории области (51,3%), сложная по рельефу, характеристике залегания грунтовых вод, почвенным образующим породам, по сочетанию, зональных и интразональных факторов, приводящих к формированию исключительно комплексного почвенного покрова. В почвенном покрове зоны господствуют сочетания, образованные лугово-чернозёмными. чернозёмно-луговыми и луговыми почвами, а также комплексами солонцов. Среднее содержание гумуса в почвенном покрове колеблется в пределах 4,0-5,0%.

Степная зона занимаетвсего 8,6% территории области, но она наиболее освоена в сельскохозяйственном отношении и распахана. Распашка земли в отдельных хозяйствах достигает 95%. Целинная залежь юга области была освоена в 1954 году в девяти степных районах (Таврическом, Черлакском, Щербакульском, Нововаршавском, Одесском,Оконешниковском, Павлогорадском, Полтавском, Русско-Полянском). Омская целина — это 1400 тыс. га, введенных в пашню целинных и залежных земель.

Источник

Состав почвы

Почва – это сложная динамическая система. Она состоит из минеральных и органических веществ. Минеральные компоненты поступают в почву, в первую очередь, из материнской породы , на которой она образовалась. Органические вещества появляются и развиваются благодаря живым организмам, населяющим почвенный покров. Взаимодействие минералов и органики создает сложный комплекс разных соединений.

В этом разделе мы расскажем, из чего состоит почва. Вы узнаете о ее фазах и их особенностях. Также вы прочитаете о минеральном и органическом составах покрова, их соотношении и характеристиках.

Фазы почвы

Прежде всего мы поговорим о фазах почвы.

Выделяют четыре основных части:

Все они взаимосвязаны и активно влияют друг на друга.

К твердой фазе относятся органические и минеральные вещества. Это частицы разного размера и формы, которые неплотно примыкают друг к другу (глыбы, обломочные породы, глина, песок, пыль и другие). Тем не менее, они создают твердый почвенный каркас, на котором размещаются другие части. Эта фаза определяет петрографический (гранулометрический) состав, структуру, сложение и пористость почвенного покрова.

Сама по себе тве р дая часть является малодинамичной системой. Она же самая объемная – занимает 45-60% покрова. С ней связаны многие физические, физико-химические и химические свойства материала.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Твердая фаза почвы.

Жидкая часть – это вода и растворенные в ней соли. Данная фаза формируется из атмосферных осадков, грунтовых вод, конденсации водяных паров. Она составляет около 25% от всего объема почвенного покрова.

Эта фаза считается самой динамичной. Именно из нее растения усваивают питательные вещества. Ведь без достаточного количества влаги нормальное развитие флоры и почвенных микроорганизмов невозможно. Кроме того, жидкая фаза участвует в таких процессах как гумификация и минерализация органических остатков, выветривание, перемещение веществ внутри покрова и формирование почвенного профиля.

Вода является и терморегулирующим фактором. Она определяет расход тепла из почвы и растений вследствие испарения и транспирации. С влажностью покрова тесно связаны его физико-механические свойства (твердость , крошение, липкость и другие). Стоит отметить, что передвижение влаги в почве и по ее поверхности также влияет и на отрицательно сказывающиеся на плодородии процессы. Среди них эрозия и вынос из верхних слоев питательных элементов.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Жидкая фаза почвы.

Газообразная часть – это почвенный воздух. Он занимает все поры в почве, не занятые водой.

Эта фаза, как и жидкая, является динамической. Она покрывает 20-25% от общего объема почвы. В отличие от атмосферного воздуха, почвенный беден на кислород. В нем много углекислот. Это объясняется деятельностью микроорганизмов и растений: чем их больше в почве, тем больше кислорода они потребляют и углекислого газа выделяют.

Также в составе почвенного воздуха постоянно присутствуют нелетучие органические соединения (углеводороды жирного и ароматического рядов, сложные альдегиды, спирты и другие). Они , пусть и в небольшом количестве, тоже образуются в процессе жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Эти вещества поглощаются корнями, способствуя росту растений и повышению их жизнедеятельности.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Газообразная фаза почвы.

Все фазы взаимодействуют друг с другом, активно переходят из одной в другую. Это возможно благодаря деятельности живых организмов. Они являются четвертой, живой фазой почвенного покрова. К ней относятся растения, грибы, бактерии, простейшие, мелкие животные. Высокая активность этих организмов доказывает, что все естественные процессы, которые происходят в почве, прямо или косвенно являются биохимическими по своей природе.

Подробнее об этом читайте на нашей странице Живая фаза почвы.

Примерное соотношение всех фаз почвы показано на диаграмме ниже.

Следующее, о чем мы поговорим, – это химический состав почвенного покрова. Он представлен минеральными и органическими веществами. Они сконцентрированы в твердой и жидкой фазах. В синтезе химических соединений принимают активное участие живые организмы.

Минеральный состав почвы

Минеральные вещества составляют 80-90% от общего объема покрова. Они поступают в почву двумя путями – из материнской породы и при полном разложении живых организмов. Из горной по р оды в почву попадают первичные минералы. Они имеют кристаллическое строение и практически не усваиваются растениями. Вторичные минералы аморфные, способны набухать и задерживать воду. Именно они являются источником питательных элементов почвы.

В составе почвы содержатся практически все известные химические элементы. Процентное содержание основных вы найдете в таблице ниже (средние значения).

| Основные химические элементы почвы | Процентное содержание (от общего числа всех химических элементов) |

| Кислород (O) | 49% |

| Кремний (Si) | 33% |

| Алюминий (Al) | 7,13% |

| Железо (Fe) | 3,8% |

| Углерод (C) | 2% |

| Кальций (Ca) | 1,37% |

| Калий (K) | 1,36% |

| Натрий (Na) | 0,63% |

| Магний (Mg) | 0,6% |

Кроме того, около 1-3% составляют фосфор, марганец, хлор, азот, сера и микроэлементы (кобальт, фтор, йод, медь, цинк, молибден). Все элементы входят в состав оксидов, гидроксидов, растворимых и нерастворимых солей. Для роста и развития флоры наибольшее значение имеют калий, фосфор, азот, в меньшей мере – кальций и магний. Но в небольших количествах растениям требуются и другие элементы.

Первоисточником всех минералов в почве являются магматические породы. Они составляют 95% от общей толщи литосферы. На долю осадочных пород приходятся оставшиеся 5%. Метаморфические же причисляются к тем материалам , из которых они образовались. Поэтому здесь они в расчет не принимаются.

Подробно о влиянии горных пород на почву и процессы формирования почвенного покрова вы сможете узнать в нашей статье Почвообразующая порода как фактор почвообразования.

Химический состав почв находится в состоянии постоянного изменения. Это связано с непрерывностью процессов выветривания и почвообразования.

Органический состав почвы

Органические вещества составляют от 1-2% до 10-15% почвы. Они образуются при частичном разложении растений, животных и микроорганизмов. В состав почвы входят белки, углеводы, смолы, воски, лигнин, липиды и продукты их распада (спирты, аминокислоты, пептиды, моносахариды). Эти вещества составляют около 10% от всей органики, являются источником минералов и питательной средой для почвенной фауны, бактерий, грибов.

Скорость разложения растительных остатков зависит от содержащихся в них веществ. Так, древесина и хвоя содержат много лигнина, смол и дубильных веществ, но мало белков. Их разложение идет медленно. Остатки же бобовых трав, богатые белками, разлагаются быстро.

Основную часть почвенной органики (80-90%) составляют гуминовые вещества. Они и определяют плодородие грунта.

В группу входят:

- Гуминовые кислоты

Это вещества темного цвета. Они образуют нерастворимые соли с железом и алюминием. Гуминовые кислоты способны поглощать и задерживать в верхних слоях почвы воду и питательные элементы , затем постепенно их высвобождать. Они участвуют в превращении химических соединений в доступную для растений форму. Эти кислоты играют главную роль в формировании структуры почвы и ее плодородия. - Фульвокислоты

Это растворимые вещества желтого цвета. Они быстро вымываются в нижние горизонты, плохо задерживают влагу и минералы, подкисляют почву. - Гумины

Это инертные вещества, связывающие минералы. Они не участвуют в почвообразовании.

Помимо соединений, органические остатки всегда содержат некоторый объем зольных элементов. Их количество и состав варьируются в зависимости от вида организмов и условий среды их обитания. В состав золы входят калий, кальций, магний, кремний, фосфор, сера, железо и многие другие элементы, содержащиеся в незначительных количествах. Очень низкая зольность характерна для древесины. Большое количество зольных элементов содержат остатки травянистой растительности.

Знание минерального и органического состава почвы и ее фаз помогает лучше разобраться в свойствах материала, его применении. Отсюда также становится понятно, какими способами можно улучшить плодородие почвенного покрова. Об этом мы у же писали в нашей статье Плодородность почвы: как ее сохранить и повысить. Возможно вам также будет полезна наша статья о кислотности почв. В ней подробно рассказано, как можно регулировать такой показатель как кислотность почвенного покрова, делать почву более кислой или щелочной.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)