Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Метаболизм почвы

В почвах, как правило, находится большое количество различных разлагающихся органических веществ. Метаболизм многих почвенных насекомых приспособлен, в связи с этим -к сапрофагии и копрофагии. Копрофагия особенно характерна для жуков навозников и их личинок (Coprini). Сапрофаги и потребители микроорганизмов, развивающихся в разлагающихся органических остатках, это по преимуществу все почвенные Apterygo-genea, что установлено, например, для ногохвосток и щетинохвосток. Сапрофагами являются также личинки жуков бронзовок (Cetoniini), это установлено, в частности, для Epicometis t uránico.[ . ]

В почвах и горных породах пестициды активно поглощаются глинистыми минералами, почвенными коллоидами (в том числе и гуминовыми веществами) и далее включаются в метаболизм микроорганизмов и беспозвоночных. Сорбция пестицидов глинистыми частицами зависит от их минерального состава, pH среды, температуры и других факторов. Например, установлено, что сорбция дилъдрина (хлорорганический пестицид, С12Н8ОС1й) возрастает при понижении pH от 10 до 6. Инсектициды легко аккумулируются живыми организмами. Так, например, через 24 ч концентрация ДДТ в дафниях превышает концентрацию в воде в 16-23 тыс. раз. Поэтому пестициды могут скапливаться в грунтах с большим содержанием биотических компонентов. Часть пестицидов разлагается за счет естественного метаболизма (фотосинтеза и гидролитического разложения) на воду и углекислый газ. Окисление пестицидов протекает чрезвычайно медленно [65].[ . ]

В почве сосредоточено огромное количество самых разных живых организмов, продуктов их метаболизма и отмирания.В природе они выполняют роль универсального биологического адсорбента и нейтрализатора различных органических соединений, в результате чего происходит разложение большинства отбросов хозяйственной деятельности человека. Органические химические вещества, попадающие в почву, служат источником углерода или других элементов, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов (бактерий, грибов, актиномицетов).[ . ]

Учение о почвах создано в прошлом веке В. В. Докучаевым. Он доказал, что почва представляет собой одно из самостоятельных природных тел, сформировавшихся в процессе эволюции природы. В. В. Докучаев назвал почву зеркалом ландшафта, имея в виду, что структура, физико-химический состав и другие свойства почвы отражают процесс формирования и развития ландшафта как природного комплекса. Биогеохимия почвенного покрова зависит от химического состава материнской породы, особенностей климата, растительности, животных, микроорганизмов, особенно азотфиксаторов, нитрофицирующих и денитрифицирующих бактерий. В то же время почва — аккумулятор веществ и энергии. Она аккумулирует продукты метаболизма растений и животных. В ходе физико-химического выветривания материнской породы почва пополняется минеральными соединениями. Химический состав ее изменяется за счет вноса в биогеоценоз и выноса из него микро- и макроэлементов (водой, ветром, организмами).[ . ]

Развиваясь на почве, стволах деревьев, валунах и скалах, лишайники образуют в биогеоценозах определенные растительные группировки — синузии, которые являются компонентами биогеоценозов и играют определенную роль в их жизни, динамике и круговороте веществ. Лишайниковые синузии в силу своеобразия лишайников как организмов (медленного роста, особого типа питания и обмена веществ, своеобразия продуктов метаболизма) обладают некоторой автономностью развития и рядом специфических черт. Так, их видовой состав беднее по сравнению с группировками цветковых растений; они относительно кратковременны вследствие тесной связи с субстратом, свойства которого с течением времени беспрерывно изменяются, и т. д.[ . ]

Накопленные в почвах азотные соединения потребляют растения, затем травоядные и хищники, паразиты и сверхпаразиты, другие гетеротрофные организмы, составляющие трофическую цепь. Азот накапливается в растительных и животных организмах, в продуктах их метаболизма в форме белка, аминокислот, мочевины и других азотсодержащих веществ. В биосфере содержится 150 млрд т азота, связанного в органических соединениях почв (1,5 ■ 10й т), в биомассе растений (1,1 • 109т) и животных (6,1 • 107т).[ . ]

В загрязненной почве взаимодействие тяжелых металлов и микроорганизмов как продуцентов ферментов проявляется в виде двух основных процессов — токсического действия металлов на микроорганизмы и поглощения и связывания металлов микробными клетками. Известно, что токсическое действие тяжелых металлов проявляется в ингибировании и блокировании отдельных процессов метаболизма у микроорганизмов (Кобзев, 1980). При действии металлов изменяется не только численность почвенной микрофлоры, но и ее состав. Большие дозы металлов, попадающих в почву, могут вызывать гибель определенной части микрофлоры. В то же время микроорганизмы способны изменять подвижность, а следовательно, токсичность тяжелых металлов за счет их поглощения и связывания. Сорбция и закрепление тяжелых металлов микроорганизмами приводят к их накоплению в биомассе клеток в почве.[ . ]

При исследовании метаболизма пестицидов в организме используют меченые соединения, обычно радиоактивную метку. Полученные данные дополняют результатами исследований действия пестицидов на окружающую среду. Обычно изучают влияние продукта на функции почвы и проводят токсикологические исследования на организмах, живущих в почве и воде. Влияние на функции почвы может выражаться в изменении интенсивности процессов дЫхания, фиксации атмосферного азота или нитрификации.[ . ]

С другой стороны, если образец почвы сразу поместить в минимальную среду, содержащую субстрат, выдержать в течение 4—7 дней, а затем высеять на агаризованную среду, последующий рост микроорганизмов будет значительно выше. Выделенные таким способом культуры способны использовать субстрат как единственный источник углерода и энергии [658]. Из этих наблюдений следует, что для того, чтобы выделить организмы, способные к эффективному росту на данном субстрате, необходим период обогащения, или селекции. После расщепления галоген-углеродных связей продукты реакции легко усваиваются микроорганизмами через основные пути метаболизма. Следовательно, период обогащения необходим, вероятно, для селекции микроорганизмов, способных расщеплять галоген-углеродные связи. Каталитическая способность связана с обладанием одним или более семействами индуцибельных ферментов, известных под общим названием «дегалогеназы» [659].[ . ]

Для хорошо сорбирующихся почвами гербицидов группы 2,4-Д возможно два пути метаболизма — с образованием оксифеноксиук-сусных кислот или соответствующих фенолов.[ . ]

В процессах самоочищения почв от ПАУ существенную роль играют и другие факторы, например метаболизм в растениях, ферментативная активность микроорганизмов, температура. В южных район;« этот процесс протекает быстрее, чем в северных.[ . ]

Со многими микроорганизмами в почве Clostridium находится в метабиотических отношениях, при которых предполагается обмен продуктами метаболизма. Так, азотобактер улучшает условия жизни клостридия, поглощая кислород, а клостридий вырабатывает из органических соединений, недоступных азотобактеру, органические кислоты, которые может ассимилировать азотобактер.[ . ]

При обильном поступлении детрита в почву или в донный осадок бактерии, грибы, простейшие быстро расходуют кислород на его разложение, и оно резко замедляется вследствие «работы» только организмов с анаэробным метаболизмом, значительно уступающим аэробному в скорости. Иными словами, происходит некоторое отставание во времени гетеротрофного разложения от продуцирования, являющееся одним из важнейших свойств экосистемы (Ю. Одум, 1975). Оно наблюдается и на уровне биосферы, но в результате деятельности человека это свойство находится под угрозой из-за непомерного потребления кислорода двигателями внутреннего сгорания, которое может привести к снижению продукции.[ . ]

Положительное влияние обеззараживания почвы карбатионом на урожайность цветной капусты (второй рамооборот) подчеркивает перспективность использования данного препарата.[ . ]

Почвенное дыхание. Для определения общего метаболизма почвы применяют три метода (Макфедьен, 1970).[ . ]

Ряд видов растений, обитающих на засоленных почвах, избавляются от избытка солей либо выведением их через специальные железы на поверхности листа (например, Limonium, Tamarix и др.), либо связыванием их с органическими веществами протопласта. Некоторые виды концентрируют полученные с водой соли в локальных участках органов (например, особые волоски на листьях) и таким образом выводят их из метаболизма.[ . ]

Изучение влияния условий аэрации на скорость метаболизма ДДТ в почве показало, что в анаэробных условиях детоксикация ДДТ протекает во много раз быстрее, чем в аэробных (табл. 2).[ . ]

Изучение влияния условий аэрации на скорость метаболизма ДДТ в почве показало, что в анаэробных условиях детоксикация ДДТ протекает во много раз быстрее, чем в аэробных (табл. 2).[ . ]

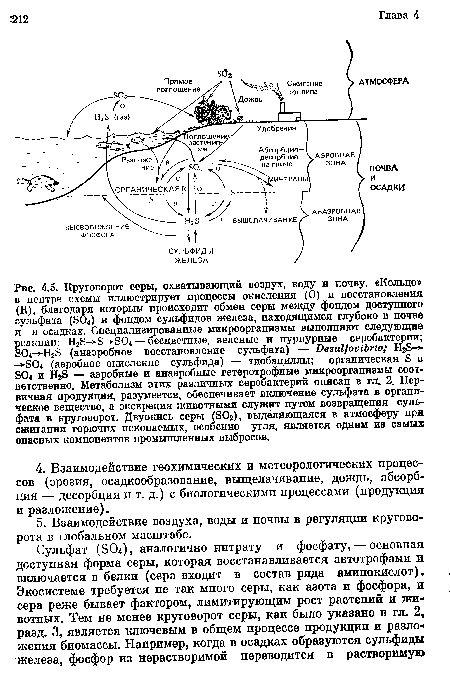

| Круговорот серы, охватывающий воздух, воду и почву. «Кольцо» в центре схемы иллюстрирует процессы окисления (О) и восстановления (Б), благодаря которым происходит обмен серы между фондом доступного сульфата (804) и фондом сульфидов железа, находящимся глубоко в почве и в осадках. Специализированные микроорганизмы выполняют следующие реакции |  |

Когда скорость поступления органического детрита в почву и донные отложения высока, бактерии, грибы, простейшие и другие организмы создают анаэробные условия, используя кислород быстрее, чем он может диффундировать в субстрат; разложение органики при этом не прекращается — оно продолжается, хотя и с меньшей скоростью, если среди микробного населения представлены организмы с соответствующими типами анаэробного метаболизма.[ . ]

Покоящиеся почки растения характеризуются сниженным метаболизмом. Однако в них идут определенные процессы обмена, в частности не прекращается процесс дыхания. Имеются данные, что в этот период происходит накопление предшественников нуклеиновых кислот, идет определенная дифференциация клеточных структур. Именно это подготавливает почву для последующей активации ростовых процессов.[ . ]

Если поступление детрита (частичек отмершей органики) в почву или в донный осадок происходит в больших количествах, то бактерии, грибы, простейшие быстро расходуют кислород на его разложение, которое резко замедляется, но не останавливается вследствие «работы» организмов с анаэробным метаболизмом.[ . ]

Начальной стадией при попадании гербицидов этого класса в почву является сорбция их почвенными коллоидами. Этот процесс сопровождается уменьшением гербицидной активности кислот. Затем, под действием почвенных микроорганизмов осуществляется их разложение, протекающее с полной деструкцией молекулы. Предполагаются два пути метаболизма феноксиуксусных кислот в почве: через образование ок-сипроизводных соответствующих кислот или путем образования ди-хлорфенолов.[ . ]

Под влиянием микроорганизмов ГХЦГ превращается в фенолы, которые в почве подвергаются полной деструкции. В организме насекомых ГХЦГ и продукты его метаболизма взаимодействуют с сульфгид-рильными группами аминокислот, конечными продуктами этих реакций являются тиофенолы.[ . ]

Общая для всех природных зон направленность процесса трансформации нефти — постепенное снижение ее содержания в почвах вследствие физико-химических и микробиологических процессов разложения, минерализации, перевода в малорастворимые или нерастворимые формы. Ведущие факторы, контролирующие скорость и направленность процесса трасформации, — температура среды и количество атмосферных осадков. Процессы метаболизма нефти в южных районах идут во много раз быстрее, чем в северных. В субтропической зоне, например, в течение первого года превращается в различные продукты микробиологического метаболизма свыше 40% нефти, оставшейся в почве после фотохимического разложения и испарения на поверхности. Но в условиях аридного климата все эти продукты остаются на месте и почвам долго не удается восстановить прежний водно-воздушный режим. В условиях гумидного климата происходит быстрое рассеяние продуктов загрязнения в направлении поверхностного и внутрипочвенного стока. В районах средней тайги (Среднее Приобье) после дождливых сезонов концентрация нефти в почве уменьшается в течение года в 5-10 раз при относительно невысокой микробиологической активности. Во влажных субтропиках ландшафт очищается от нефти за 3-4 месяца. Нефть, вышедшая за пределы зоны свободного водообмена, может держаться в почвенном профиле много лет даже на юге, не говоря об ее практической консервации в северных районах.[ . ]

Химизация сельского хозяйства породила новую область микробиологии-микробиологию пестицидов (2). Долгое время основным метаболитом ДДТ в почве считался ДДЕ. В 1967 г. Gucnzi W. and Beard W. показали возможность образования в почве ДДД. (3). Так как ДДЕ и ДДД — основные продукты метаболизма ДДТ:— обладают значительно меньшей токсичностью для теплокровных, чем 4,4’ДДТ, метаболизм ДДТ до указанных соединений можно рассматривать как его детоксикацию. Однако, ни ДДЕ ни ДДД не являются конечными продуктами метаболизма ДДТ в почве; процесс идет дальше с образованием водорастворимых и летучих соединений.[ . ]

Другая, очень существенная, форма взаимодействия между ферменными БГЦ и иными компонентами сельскохозяйственной экосистемы — использование продуктов метаболизма сельскохозяйственных животных (фекалий и мочи) для удобрения почв полей, садов, огородов и пастбищ. Одна корова производит 15—20 т органических отходов в год, выделяя ежедневно 15—35 кг фекалий и 10—20 л мочи. На крестьянских скотных дворах с небольшим поголовьем животных масса навоза относительно невелика и без особых затруднений может быть утилизирована в агробиогеоценозах и пастбищных БГЦ. Иная картина на животноводческих фермах. Объем навоза в них может достигать значительных величин. Особенно много отходов скапливается на крупных животноводческих комплексах промышленного типа по производству свинины, птичьего мяса, молока, яиц. Объем навозной жижи, образующейся на животноводческих комплексах, варьирует в пределах 84—2600 м3 в сутки, или 30,6—949 тыс. м3 в год (Баранников).[ . ]

В санитарной практике количество сапрофитов является весьма ценным показателем для решения ряда вопросов. Этот показатель незаменим при оценке процесса самоочищения в воде, почве, донных отложениях, процессов биологической очистки в различных сооружениях для обезвреживания сточных вод и особенно в условиях химического загрязнения объектов окружающей среды. Сапрофитная микрофлора в водоемах и почве является наиболее активным участником как процесса уничтожения патогенной микрофлоры (за счет антагонизма, конкуренции в процессах метаболизма и т. п.), так и особенно процесса разложения органических веществ, которые служат этой группе источником питания. В утилизации органических веществ участвует как аллохтонная, так и автохтонная микрофлора. Установлена роль отдельных представителей сапрофитной микрофлоры в деструкции и трансформации токсических веществ в объектах окружающей среды.[ . ]

Для примера приведем некоторые данные, полученные в нашей лаборатории. При исследовании динамики разложения гербицида диурона, который ранее применялся в сельском хозяйстве, в почве химическим методом была обнаружена следующая картина: навоз и растительные остатки люпина в количестве 2 % от массы почвы значительно ускоряли разложение гербицида. Время, затраченное на деградацию 50 % диурона, составило в контрольной почве более 12 месяцев, в присутствии растительных остатков люпина — 4,5 месяца, при внесении свежего коровьего навоза — всего 1,5 месяца. Результаты альгологи-ческого анализа показали, что в варианте с люпином первые три месяца происходит не снижение, а нарастание фитотоксического эффекта. Более того, фитотоксичность почвы, в которую внесены диурон и свежие растительные остатки, сохраняется и после того, как в ней перестают обнаруживаться остатки диурона химическим методом. Причина, по-видимому, заключается в токсичности продуктов трансформации гербицида и синергическом эффекте его с продуктами микробного разложения растительных остатков. Синергический эффект продуктов метаболизма микроорганизмов и ряда гербицидов отмечали и другие авторы (Balicka, 1975; Sobieszczanski, 1975, и др.), что указывает на ординарность этого явления.[ . ]

Все вышеуказанные процессы представляет собой важнейшие этапы и фазы биохимических круговоротов (углерода, кислорода, азота, фосфора, серы и др.). Таким образом, живое вещество в процессе своего метаболизма обеспечивает стабильность существования биосферы при определенном составе воздуха, воды, почвы и без вмешательства человека этот гомеостаз экосистемы «Земля» сохранялся бы бесконечно долго.[ . ]

Расчет удельной скорости роста клеточной культуры родококков показал, что внесение продуктов окисления керогена сланцев от 0,001 до 0,003% масс, в водную среду с нефтью способствовало более интенсивному приросту численности родококков. Таким образом, продукты окисления керогена сланцев являлись активаторами роста родококков на углеводородах нефти в водной среде.[ . ]

Поясним сказанное на описанном выше примере модели агрофитоценоза. Уравнения движения почвенной влаги являются одинаковыми практически для всех одномерных задач влагопереноса. Следовательно, реализованный в виде некоторой численной схемы блок влагообмена в почве может войти в качестве составной части в целый ряд моделей. С другой стороны, учитывая нелинейный характер этих уравнений, можно предложить несколько численных методов интегрирования исходной системы: метод обычной или потоковой прогонки с линеаризацией, метод конечных элементов, итерационный метод, использование схемы ’’предикатор — корректор” и др. Все эти схемы отличаются друг от друга по точности, затратам машинного времени, требованиям к размерам пространственной сетки. И при этом каждый из них обеспечивает расчет последующего состояния блока (т.е. массива влажности почвы в узлах расчетной сетки) в зависимости от входных переменных блока, заданных на предыдущем шаге. Аналогичным образом ’’работают” блок фотосинтеза, блок метаболизма и другие блоки модели. Следовательно, можно иметь несколько версий реализации одного и того же блока модели и производить выбор той или иной версии в процессе ее сборки, исходя из конкретного содержания решаемой задачи. Более того, многие блоки можно считать универсальными и использовать в самых разнообразных моделях. Мы уже упоминали, что блок водного режима почвы пригоден для широкого набора почв (исключение составляют так называемые ’’набухающие” почвы, изменяющие объемную массу при вариациях влагосодержания). Точно так же один и тот же блок микроклимата посева годится для всех сельскохозяйственных культур, посевы которых можно считать горизонтально однородными.[ . ]

Химическая природа витаминов и других стимулирующих рост органических соединений, а также потребность в них человека и домашних животных известны давно; однако исследование этих веществ на уровне экосистемы только началось. Содержание органических питательных веществ в воде или почве так мало, что их следовало бы назвать «питательными микро-микроэлементами» в отличие от «питательных макроэлементов», таких, как азот, и «питательных микроэлементов», таких, как «следовые» металлы (см. гл. 5). Нередко единственным способом измерить их содержание является биологическая проба: используются специальные штаммы микроорганизмов, интенсивность роста которых пропорциональна концентрации органических питательных веществ. Как подчеркивалось в предыдущем разделе, о роли того или иного вещества и скорости его потока не всегда можно судить по его концентрации. Сейчас становится ясно, что органические питательные вещества играют важную роль в метаболизме сообщества и что они могут быть лимитирующим фактором. Эта интереснейшая область исследований в ближайшее время, несомненно, привлечет к себе внимание ученых. Приводимое ниже описание круговорота витамина В12 (кобаламина), взятое из работы Провасоли (1963), показывает, как мало мы знаем о круговороте органических питательных веществ.[ . ]

Благодаря массивной структуре наземных растений они образуют большое количество стойкого волокнистого детрита (листовой .опад, древесные остатки и т. д.), скапливающегося в гетеротрофном ярусе. В фитопланктонной системе, наоборот, «дождь детрита» состоит из мелких частиц, которые легче разлагаются и потребляются мелкими животными. Поэтому следует ожидать, что население сапротрофных микроорганизмов в почве будет более обильным, чем в донных отложениях под открытой водой (табл. 2). Однако, как мы уже подчеркивали, численность и биомасса мелких организмов не обязательно соответствуют их активности; интенсивность метаболизма и оборот грамма бактерий могут в зависимости от условий изменяться во много раз. В противоположность тому, что отмечается для продуцентов и микроконсумен-тов, число и вес макроконсументов в водных и наземных экосистемах более сопоставимы, если системы получают одинаковое количество энергии. Если включить в расчеты крупных наземных пастбищных животных, то численность и биомасса крупных подвижных консументов, или «пермеантов» (номадов), получится в обеих системах почти одинаковой (табл. 2).[ . ]

Лабораторные исследования показали, что повышение температуры в целом увеличивает выход газа; так, в одном лабораторном исследовании повышение температуры от 22 до 33 °С сопровождалось увеличением выхода газа на 70 %. В дальнейших работах [308] было установлено, что оптимальной для метаногенеза температурой является 41 °С и выход метана остается без изменения в температурном интервале 48—55 °С. Температура свалки меняется под действием микробного метаболизма (который, в свою очередь, определяется плотностью отходов, их удельной поверхностью, влажностью, исходной температурой, составом, доступностью акцепторов электронов, в особенности, кислорода), теплоты нейтрализации и солнечного тепла, которые находятся в равновесии с теплопотерями в атмосферу и в окружающую почву и воду. Однако быстрый разогрев часто связан с аэробным метаболизмом, в то время как анаэробиоз часто сопровождается снижением температуры [308].[ . ]

Природным аначогом вещества поликомпонентного состава, включающим разные группы легких органических соединений, тяжелые углеводороды, сопутствующие природные газы, сероводород и сернистые соединения, высокоминерализованные воды с преобладанием хлоридов кальция и натрия, тяжелые металлы, включая ртуть, никель, ванадий, кобальт, свинец, медь, молибден, мышьяк, уран и др., является нефть [Пиков-ский, 1988]. Особенности действия отдельных фракций нефти и общие закономерности трансформации почв изучены достаточно полно [Солнцева,. 1988]. Наиболее токсичны по санитарно-гигиеническим показателям вещества, входящие в состав легкой фракции. В то же время, вследствие летучести и высокой растворимости их действие обычно не бывает долговременным. На поверхности почвы эта фракция в первую очередь подвергается физико-химическим процессам разложения, входящие в ее состав углеводороды наиболее быстро перерабатываются микроорганизмами, но долго сохраняются в нижних частях почвенного профиля в анаэробной обстановке [Пиковский, 1988]. Токсичность более высокомолекулярных органических соединений выражена значительно слабее, но интенсивность их разрушения значительно ниже. Вредное экологическое влияние смолисто-асфальтеновых компонентов на почвенные экосистемы заключается не в химической токсичности, а в значительном изменении водно-физических свойств почв. Если нефть просачивается сверху, ее смолисто-асфальтеновые компоненты и циклические соединения сорбируются в основном в верхнем, гумусовом горизонте, иногда прочно цементируя его. При этом уменьшается поровое пространство почв. Эти вещества малодоступны микроорганизмам, процесс их метаболизма идет очень медленно, иногда десятки дет. Подобное действие тяжелой фракции нефти наблюдается на территории Ишимбайского нефтеперерабатывающего завода. Состав органических фракций выбросов других предприятий представлен в подавляющем большинстве легколетучими соединениями.[ . ]

Зоны, непосредственно примыкающие к корням живых растений, являются областями активного развития микроорганизмов. Это связано прежде всего с выделениями из корней (экзосмосом) органических веществ, синтезированных растениями. Совокупность микроорганизмов, содержащихся в большом количестве в узкой зоне вокруг корней, называют ризо-сферной микрофлорой, а саму зону — ризосферой. Кроме того, существует представление о ризоплане — непосредственной поверхности корня, заселенной микробами. Ясно, что метаболизм (обмен веществ) корней окалывает большое влияние на почвенную среду, прилегающую к корням. Считают, например, что корни увеличивают кислотность примыкающих к ним микрослоев почвы за счет выделения углекислоты и Н+ ионов. Такие изменения возможны в пределах нескольких миллиметров вокруг корня. Важным источником стимуляции почвенного микронаселения является выделение корнями питательных веществ. Патогенные и симбиотические микроорганизмы привязаны к ним либо способны растворять стенку клеток корня и проникать внутрь цитоплазмы. Экзосмос органических веществ из корней растений обусловлен активными процессами, пассивной диффузией или выделениями из отмирающих клеток.[ . ]

В первом приближении биотическая часть экосистемы обязательно включает два основных компонента: 1) автотрофный компонент, для которого характерны фиксация световой энергии, использование простых неорганических веществ, построение сложных веществ; 2) гетеротрофный компонент, которому присущи утилизация, перестройка и разложение сложных органических веществ. Очень часто организмы, представляющие собой эти два компонента, разделены в пространстве; они располагаются в виде ярусов, один над другим. Автотрофный метаболизм наиболее интенсивно происходит в верхнем ярусе — «зеленом поясе», т. е. там, где наиболее доступна световая энергия, а гетеротрофный метаболизм преобладает внизу, в почвах и отложениях, — «коричневом поясе», в котором накапливается органическое вещество.[ . ]

Затруднение состоит в том, что на суше такая камера действует как теплица (в воде мы не сталкиваемся с такой трудностью): оиа быстро нагревается, если не поддерживать сильный ток воздуха, а от нагрева может сильно измениться скорость фотосинтеза. Если необходимо провести длительные измерения, часто приходится налаживать охлаждение или кондиционирование воздуха в камере. Кроме того, значительные размеры и сложность структуры многих наземных сообществ мешают заключить их в камеру. Экологи смогли, впрочем, получить некоторые оценки общего метаболизма леса, интегрируя измерения, сделанные одновременно в отдельных камерах, заключавших части ветвей, стволов, кустов,- почвы и т. д. (Вудвелл и Уиттэкер, 1968).[ . ]

С упорядочением применения хлорорганических пестицидов в различных странах содержание их в объектах окружающей среды резко сократилось, сократилось и отрицательное влияние их на различные виды живых организмов. В настоящее время в странах Европы практически не применяют вещества, содержащие СЙ, РЬ, Бе. Исключения представляют органические соединения Нд, которым пока не нашли равноценной замены в качестве протравителей семян. Однако они не представляют опасности для объектов окружающей среды, так как применяются в очень малых нормах расхода и не могут существенно повлиять на загрязнение почвы ртутью. Вероятно, это связано с их быстрым метаболизмом и выведением из организма животных в виде продуктов метаболизма.[ . ]

Источник