Элементы залегания угольных пластов (мощность, угол падения, простирание)

Пласт-тело плитообразной формы, состоящее из сравнительно однообразной горной породы.

Пласты могут иметь а) однородное (простое) и б) сложное строение.

|

Тонкие слои пустой породы, заключенные в пласте, называют прослойками. Угол, образованный плоскостью пласта с горизонтальной плоскостью, наз. углом падения. Классификация угольных пластов по углу падения. · пологие — 0 — 18 градусов; · наклонные -19 – 35 градусов; · крутонаклонные — 36 – 55 градусов; · крутые — 56 – 90 градусов. Породы, в которых залегает угольный пласт – называют вмещающими или боковыми породами. По мощности пласты делятся: · весьма тонкие – до 0,7 м.; · тонкие — 0,71 – 1,2м.; · средней мощности – 1,21 – 3,5м.; · мощные — свыше 3,5м. Породы, залегающие над пластом полезного ископаемого, называются кровлей или висячим боком. Запасы ПИ. Их классификация. Запасы полезных ископаемых (минеральные ресурсы) — количество минерального сырья и органических полезных ископаемых в недрах Земли, на её поверхности, на дне водоёмов и в объёме поверхностных и подземных вод. Или количество угля в недрах, заключенное в границах шахтного поля. Делятся на: Геологические запасы – общие запасы полезных ископаемых, в пределах шахтного поля. Балансовые — группа Запасов полезных ископаемых, использование к-рых экономически целесообразно и эффективно при данном уровне развития техники и технологий добычи и переработки сырья c соблюдением требований законодат. актов. За балансовые – запасы отработки которые в данное время не эффективна. Считываются с баланса шахт. Промышленные – запасы кт добываются и выдаются на поверхность. Потери ПИ. Коэффициент извлечения. ПОТЕРИ полезного ископаемого— часть балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых, не извлечённая при разработке месторождения или утраченная в процессе добычи и переработки. Для оценки полноты извлечения запасов из недр применяются коэффициент извлечения полезного ископаемого и полезного компонента. Он выражает отношение количества добытого полезного ископаемого вместе с примешанной к нему породой к количеству погашенных балансовых запасов. Величина эта изменяется от 0,4 до 1,2 и более; при разработке тонких жил системами с валовой выемкой — до 3 и более. Коэффициент извлечения полезного компонента из недр выражает отношение количества полезного компонента, извлечённого из недр, к количеству полезного компонента, которое было заключено в подсчитанных балансовых запасах. Коэффициент извлечения из недр полезного компонента — обобщённый показатель. Шахта, шахтное поле. Размеры шахтных полей. Производительная мощность. Срок службы шахты Ша́хта (нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу пластовых полезных ископаемых подземным способом и отгрузку их потребителю или на горнообогатительную фабрику. Шахтное поле — месторождение или его часть, отводимую для разработки одной шахтой. Шахтное поле входит в состав горного отвода шахты; включает один пласт (залежь) или несколько. Обычно шахтное поле имеет форму прямоугольника, ориентированного длинной стороной по простиранию месторождения или пласта. Верхнюю границу поля называют границей шахтного поля по восстанию, нижнюю — границей шахтного поля по падению, боковые границы — границами по простиранию. Размеры шахтного поля по простиранию и падению зависят от числа и мощности рабочих пластов (залежей), глубины разработки, производственной мощности и срока службы шахты. По простиранию они изменяются обычно в пределах 3-12 км, по падению 4-5 км (на крутых пластах 1-1,5 км). Шахтные поля бывают, как правило, прямоугольной формы, вытянутой по простиранию. Производственная мощность – фактическая максимально возможная добыча угля установленного качества в единицу времени, определенную исходя из условий производства и состояния горного хозяйства, рационального использования оборудования и трудовых ресурсов. Срок службы шахты равен времени в течении которого отрабатываются промышленные запасы, в пределах шахтного поля. Источник Угольный пласт

Реклама

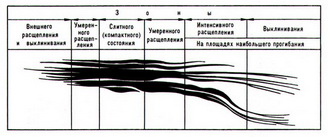

Сингенетичными торфо- и углеобразованию являются конкреционные образования, жильные внедрения в угольных пластах песчаников. В результате неравномерности (в пространстве и времени) знаков и величин амплитуд колебательных движений на площадях торфообразования происходит расщепление угольных пластов на отдельные слои и их выклинивание, направленное в сторону наиболее интенсивно погружающегося участка торфообразования и к периферическим его частям. На общей площади распространения почти любого угольного пласта выделяются разномасштабные (по размерам) зоны: слитного (компактного), умеренно расслоенного состояния, интенсивного расщепления и выклинивания (рис. 3). Наибольшей мощностью и полнотой стратиграфического разреза и, как следствие, преимущественно промышленной ценностью характеризуются зоны слитного и умеренно расслоённого строения угольных пластов. В зоне интенсивного расщепления отдельных частей угольные пласты приобретают значение самостоятельных пластов (объекты селективной отработки и промышленной оценки). Возрастание общей мощности угольных пластов (залежей) в зоне расщепления, которое происходит за счёт увеличения мощностей прослоев горных пород и выпадения из стратиграфического разреза выклинивающихся угольных слоев, сопровождается уменьшением суммарной по разрезу угольной массы до полной утраты промышленного значения угольных пластов (залежи) в зоне выклинивания. На многих месторождениях Кузнецкого, Канско-Ачинского и других бассейнов, месторождений Забайкалья на выходах угольных пластов развиты зоны древнего выгорания угля, которые распространены на глубину от десятков до сотен метров и по простиранию от сотен до десятков километров. В практике подземной разработки углей и соответственно разведки и геолого-экономической оценки угольных месторождений CCCP угольные пласты по углу падения и мощности подразделяются на следующие группы: по углу падения — пологие (до 18°), наклонные (19-35°), крутонаклонные (36-55°) и крутые (56-90°); по мощности — весьма тонкие (до 0,7 м), тонкие (0,71-1,2 м), средней мощности (1,25-3,5 м), мощные (более 3,51 м). В разработке каменных углей, заключённых в основном в верхнепалеозойских угленосных отложениях, значительная доля подземной угледобычи приходится на тонкие пласты. Нижний предел рабочей мощности угольных пластов (каменные коксующиеся угли) в CCCP 0,7-1,0 м со снижением до 0,5-0,55 м в Донбассе для угольных пластов, содержащих угли особо ценных марок (Ж, К, OC) и до 0,6 м для содержащих угли других используемых для коксования марок. Для подсчёта запасов бурых углей наименьшая мощность угольных пластов устанавливается в пределах 1-1,3 метра. От общего числа угольных пластов мощностью более 1 м, заключённых в 163 разведанных месторождениях CCCP, содержащих мощные и сверхмощные угольные пласты, количество угольных пластов с мощностью более 10 м составляет 9,6%, более 30 м — 2,3% (1985). Содержащиеся в таких пластах запасы угля составляют около 30% от общих разведанных в CCCP балансовых запасов. Эти угольные пласты являются объектами осуществляемой и намечаемой крупномасштабной, наиболее эффективной открытой разработки. Наиболее уникальные по мощности угольные пласты заключены в Экибастузском бассейне (до 160 м); в месторождениях Коркинском, Ангренском (до 200 м), Бабаевском (до 125 м) и Хабаровском (100 м) Южно-Уральском бассейнах, Кзыл-Тальском (до 165 м) Тургайском бассейнах. Среди зарубежных месторождений наибольшей мощности угольные пласты достигают на месторождении Фушунь (KHP), в бассейне Латроб-Валли (Австралия), месторождении Хат-Крик (Канада) (соответственно 200, 340 и 450 м).

Источник ОбучениеТОР 1.Горно – геологические и горнотехнические условия ведения подземных работПроисхождение угляПроцесс углеобразования протекал с различной интенсивностью в отдельные геологические периоды истории Земли на крупных площадях и локальных участках всех континентов, где сложились благоприятные условия (кембрий – палеозой, мезозой, кембрий — 400 – 60 млн. лет). Влажный жаркий климат способствовал быстрому росту пышной растительности. Растительность накапливалась, заливалась древними морями и реками, заносилась илом, песком. В результате биохимических реакций без доступа аэробных бактерий (без доступа воздуха) растительная биомасса постепенно превращалась в ископаемый уголь – бурый, каменный, антрацит. В результате геологической деятельности – опускания и поднятия морского дна, происходивших по несколько раз – образовалось много отдельных пластов угля, разделенных слоями пустых пород. Виды ископаемых углей, их применение в народном хозяйствеБурые угли — 60-75% углерода, много влаги воды. Теплотворная способность их 5000-7200 ккал/ кг. При хранении на открытом воздухе они быстро выветриваются. Бурые угли используют обычно как энергетическое топливо. Некоторые сорта бурого угля являются сырьем для получения различных химических продуктов. Угли подразделяются на технологические марки:

По крупности кусков выделяют следующие классы:

Горные породы — природные минеральные агрегаты, слагающие оболочку (литосферу) Земли. Они подразделяются на коренные и наносные. Коренные породы по происхождению делятся на три класса:

Верхняя часть земной коры, непосредственно доступная изучению, до глубины 20км сложена на 95% изверженными породами, на 4% — метаморфическими, 1% — осадочными. В природе полезные ископаемые могут встречаться в твердом (каменный уголь, руды, драгоценные камни, мрамор и пр.), жидком (нефть, вода, рассолы) и газообразном состоянии ( различные газы). Горные породы под действием сил земного притяжения находятся в сжатом напряженном состоянии, которое до проведения выработки является равновесным и устойчивым. Пустоты, образованные в результате горных работ, нарушают это равновесие. В массиве, окружающем выработку, возникают напряжения – неуравновешанные силы, которые называют горным давлением. Свойства горных пород обуславливаются их составом и строением. Свойства горных пород – горнотехнологические параметры – используются для расчетов производительности различных агрегатов, нормирования труда горнорабочих. Например: абразивность – это способность горной породы изнашивать узлы и детали горных машин, горного инструмента. Чем выше абразивность, тем прочнее должен быть горный инструмент, тем выше его стоимость. Крепость горных пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова.Предел прочности горных пород на одноосное сжатие (в кг/см2) деленное на 100 или в МПа/10. Источник ➤ Adblockdetector |

УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ (а. соal seam, соal bed; н. Kohlenfloz, Kohlenschicht; ф. соuche de charbon, veine de houille, banc de charbon; и. capa de carbon, estrato de carbon) — форма залегания ископаемых углей, в виде плито- и линзообразных тел с небольшой в сравнении с площадью распространения мощностью. В угленосных формациях, образовавшихся в крупных прогибах пригеосинклинальных и складчатых областей (Донецкий, Печорский, Кузнецкий, Карагандинский и др. бассейны), мощность угольных пластов колеблется от десятков сантиметров до нескольких метров (единичных 10-25 м); при этом по многим из пластов мощность выдерживается на площадях в десятки и сотни км 2 . Внутри платформенных месторождений (Подмосковный, Днепровский, Южно-Уральский бассейны и др.) более свойственна линзовидная форма угольных пластов (рис. 1) с меньшими (единицы — десятки км 2 ) площадями распространения и большей степенью изменчивости морфологии и мощностей, которая в залежах некоторых месторождений достигает десятков и несколько сотен метров. Угольные пласты могут быть простого (без прослоев различных горных пород) строения, представлены однородными или полосчатыми (из двух и более литотипов) углями. В большей части они имеют сложное строение с различным числом прослоев горных пород. Значительно распространены угольные пласты (залежи) очень сложного строения, представленные многократным чередованием в их разрезе слоев угля и горных пород. Контакты угля с вмещающими угольные пласты породами могут быть резкими с отчётливо выраженным ритмическим переслаиванием, от более мелкозернистых, граничащих с углем разностей, к крупнозернистым. Так же часты постепенные переходы угля в подошве (почве) или кровле пласта к вмещающим его породам через промежуточные переслаивающиеся слои углистых пород и высокозольных глинистых углей.

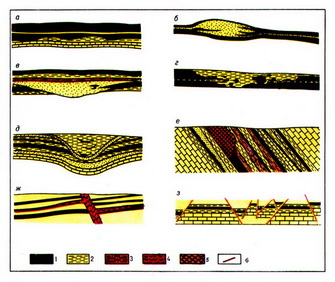

УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ (а. соal seam, соal bed; н. Kohlenfloz, Kohlenschicht; ф. соuche de charbon, veine de houille, banc de charbon; и. capa de carbon, estrato de carbon) — форма залегания ископаемых углей, в виде плито- и линзообразных тел с небольшой в сравнении с площадью распространения мощностью. В угленосных формациях, образовавшихся в крупных прогибах пригеосинклинальных и складчатых областей (Донецкий, Печорский, Кузнецкий, Карагандинский и др. бассейны), мощность угольных пластов колеблется от десятков сантиметров до нескольких метров (единичных 10-25 м); при этом по многим из пластов мощность выдерживается на площадях в десятки и сотни км 2 . Внутри платформенных месторождений (Подмосковный, Днепровский, Южно-Уральский бассейны и др.) более свойственна линзовидная форма угольных пластов (рис. 1) с меньшими (единицы — десятки км 2 ) площадями распространения и большей степенью изменчивости морфологии и мощностей, которая в залежах некоторых месторождений достигает десятков и несколько сотен метров. Угольные пласты могут быть простого (без прослоев различных горных пород) строения, представлены однородными или полосчатыми (из двух и более литотипов) углями. В большей части они имеют сложное строение с различным числом прослоев горных пород. Значительно распространены угольные пласты (залежи) очень сложного строения, представленные многократным чередованием в их разрезе слоев угля и горных пород. Контакты угля с вмещающими угольные пласты породами могут быть резкими с отчётливо выраженным ритмическим переслаиванием, от более мелкозернистых, граничащих с углем разностей, к крупнозернистым. Так же часты постепенные переходы угля в подошве (почве) или кровле пласта к вмещающим его породам через промежуточные переслаивающиеся слои углистых пород и высокозольных глинистых углей. Особенности углеобразования обусловили значительную неоднородность морфологии, мощностей и внутреннего строения угольных пластов. Изменчивость мощностей на площади распространения одного и того же угольного пласта часто является следствием: неровностей дна торфяника с выпадением из разреза угольных пластов нижних слоев на приподнятых участках палеорельефа (рис. 2, а); эветатических и сезонных колебаний уровня грунтовых вод, приводящих к перерывам в торфонакоплении и образованию в торфянике линз песчаника и других прослоев горных пород (рис. 2, б); разрушения и смыва торфа водными потоками, паводковыми водами, морской (бассейновой) трансгрессией (рис. 2, в); (рис. 2, г); выпахивающего действия надвигающихся ледников и т. п.

Особенности углеобразования обусловили значительную неоднородность морфологии, мощностей и внутреннего строения угольных пластов. Изменчивость мощностей на площади распространения одного и того же угольного пласта часто является следствием: неровностей дна торфяника с выпадением из разреза угольных пластов нижних слоев на приподнятых участках палеорельефа (рис. 2, а); эветатических и сезонных колебаний уровня грунтовых вод, приводящих к перерывам в торфонакоплении и образованию в торфянике линз песчаника и других прослоев горных пород (рис. 2, б); разрушения и смыва торфа водными потоками, паводковыми водами, морской (бассейновой) трансгрессией (рис. 2, в); (рис. 2, г); выпахивающего действия надвигающихся ледников и т. п. Угол падения и мощность угольного пласта в значительной степени определяют системы его разработки и способы управления кровлей в очистных забоях, механизацию очистных работ и т. п.

Угол падения и мощность угольного пласта в значительной степени определяют системы его разработки и способы управления кровлей в очистных забоях, механизацию очистных работ и т. п.