Почва как среда обитания микробов

Жизнь растений: в 6-ти томах. — М.: Просвещение. Под редакцией А. Л. Тахтаджяна, главный редактор чл.-кор. АН СССР, проф. А.А. Федоров . 1974 .

Полезное

Смотреть что такое «Почва как среда обитания микробов» в других словарях:

ПОЧВА — ПОЧВА, сложный комплекс органических и минеральных соединений, возникший на поверхности земной коры в результате физ. хим. и биол. процессов. Учение о почве интересует врача гигиениста, сан. врача и эпидемиолога, поскольку П. играет огромную роль … Большая медицинская энциклопедия

Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… … Медицинская энциклопедия

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЕГРАДАЦИЯ — процесс, в результате которого снижается способность экосистем поддерживать постоянство качества жизни. Экосистема в самых общих чертах может быть определена как взаимодействие живых организмов с их окружением. Результаты такого взаимодействия на … Энциклопедия Кольера

окружающей среды деградация — процесс, в результате которого снижается способность экосистем поддерживать постоянство качества жизни. Экосистема в самых общих чертах может быть определена как взаимодействие живых организмов с их окружением. Результаты такого взаимодействия на … Географическая энциклопедия

Источник

Почва как среда обитания микробов

Особое место среди природных сред обитания микроорганизмов занимает почва. Это чрезвычайно гетерогенный (разнородный) по структуре субстрат, имеющий микромозаичное строение. Почва представляет собой совокупность множества очень мелких (от долей миллиметра до 3—5 мм) агрегатов (шероховатых гранул, иногда объединенных в группы), пронизанных порами, омываемых почвенным раствором, протекающим по капиллярам.

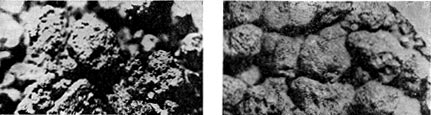

Рис. 119. Микроструктура почвы. Видны гранулы и очаги. Фото в световом микроскопе 1 — увел. х 20; 2 — увел. х 60.

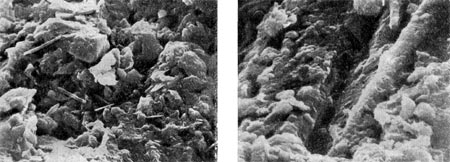

Эта структура хорошо видна в световом микроскопе (рис. 119); «микропещеры» и туннели-капилляры — могут быть рассмотрены в сканирующем электронном микроскопе (рис. 120).

Рис. 120. Микроструктура микробных очагов (фото в сканирующем электронном микроскопе). Увел. X 1600.

Остатки растений и животных, гумусовые вещества — органический элемент почвы — распределены в ней не равномерно, а сосредоточены в отдельных микроочагах, часто устилая пленкой почвенные гранулы, создавая зоны, где протекает бурная, но непродолжительная деятельность микробных сообществ, заселяющих эти участки.

На поверхности почвенных частиц микроорганизмы располагаются небольшими микроколониями (по 20—100 клеток в каждой). Часто они развиваются в толще сгустков органического вещества, на живых и отмирающих корнях растений, в тонких капиллярах и внутри комочков.

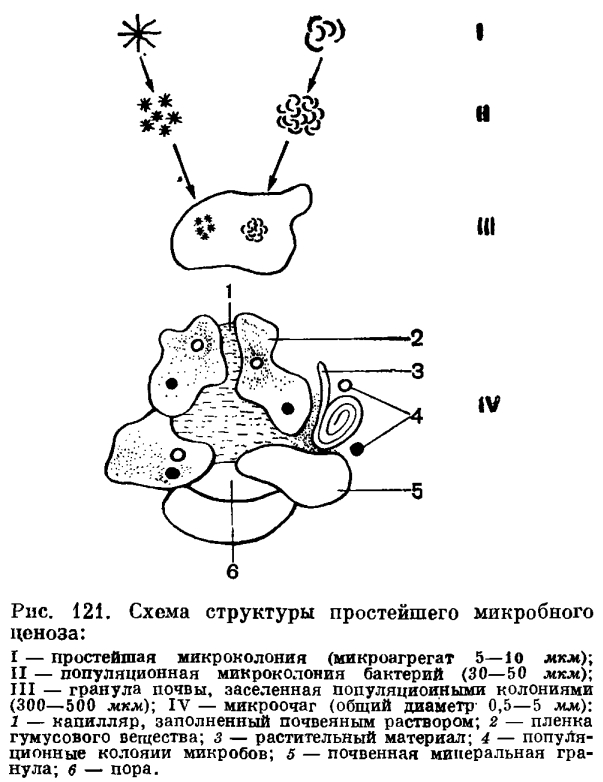

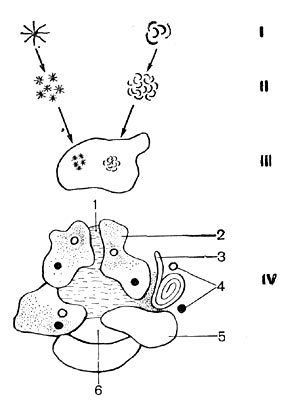

Природные микроколонии микробов представляют собой размножающиеся в естественной среде популяции, т. е. совокупности родственных между собой особей (клеток) одного вида, расположенных на ограниченном участке природного субстрата. Их развитие начинается с формирования небольших групп клеток. Эти агрегаты клеток (преимущественно бактерий) не бывают хаотическими. Часто они соединены в розетки, спирали и иные организованные группы, образуя первичные микроколонии. Со временем эти первичные микроколонии, расположенные рядом либо разрастающиеся и образующие новые микроскопления, приводят к образованию популяционных колоний, заселяющих в отдельных местах почвенные гранулы (рис. 121).

Диаметр гранул составляет 300—500 мкм. Совокупность гранул образует сложную микроструктуру, состоящую из пор и капилляров, заполненных газами (состав их может быть разным) и почвенным раствором. Такой агрегат является простейшим природным очагом обитания микробов — своеобразной «микропла-неткой». Диаметры подобных «планеток» 3 — 5 мм и более. Если в очаге находится источник энергии (доступное для микробов органическое вещество), то такая совокупность (система) может служить примером простейшей микробной ценотической ячейки — устойчивого в течение определенного времени сообщества микроорганизмов. Главным моментом является присутствие энергетического очага, что создает начало пищевой цепи и служит своеобразным «мотором» для деятельности всего сообщества.

Рис. 121. Схема структуры простейшего микробного ценоза: I — простейшая микроколония (микроагрегат 5—10 мкм), II — популяционная микроколония бактерий (30—50 мкм); III — гранула почвы, заселенная популяционными колониями (300—500 мкм); IV — микроочаг (общий диаметр 0,5—5 лип): 1 — капилляр, заполненный почвенным раствором; 2 — пленка гумусового вещества; 3 — растительный материал; 4 — популяционные колонии микробов; 5 — почвенная минеральная гранула; 6 — пора.

В микроучастке, где находится органический материал (концентрат энергии), поселяются микробы, требующие для своего развития высокой концентрации органического вещества, быстро размножающиеся и минерализующие его. Они являются характерными представителями экологической группы макрофитов — требовательных к пище сапрофитов. Сюда относятся грибы, многие спорообразующие и неспорообразующие бактерии и актиномицеты.

После исчерпания источников пищи деятельность этой группы гетеротрофов в очаге замирает и микробы переходят в состояние длительного покоя, близкого к анабиозу, вплоть до нового притока энергии и новой бурной вспышки их активности. Значительная часть биомассы бурно развившихся популяций микроорганизмов лизируется. Арена активной жизни — гранулы почвы — оказываются усеянными спорами, цистами и другими переживающими формами.

В период высокой активности от очага, обогащенного органическим материалом, в окружающие микроучастки диффундируют растворимые органические вещества (в том числе микробные метаболиты). Это ведет к возникновению зоны, содержащей небольшие (часто следовые) количества легко мобилизуемых источников энергии. В этой сфере развивается микрофлора, растущая при низком содержании пищи в среде. Эти организмы представляют другую экологическую группу микрофитов — сапрофитных микробов, растущих при минимальных концентрациях органических веществ в почве и экономно использующих их. Сюда относятся многие неспорообразующие бактерии, в том числе стебельковые и почкующиеся бактерии, часто известные под названием оли-готрофов (организмов с умеренными потребностями в пище). На богатых (лабораторных) средах они не растут и часто даже погибают.

При новом поступлении органического вещества в очаг тормозится развитие олиготроф-ных бактерий и нередко следует за этим лизис клеток. Часто популяции выживают. Завоеванная олиготрофами территория утрачивается ими. В обогащенном источниками пищи очаге вновь активно размножаются требующие высокого уровня питания сапрофиты. Так возникают микропулъсации активности микроорганизмов и совершается длящаяся миллионы лет смена микробных сообществ. Исследование этих явлений наряду со многими другими: скоростью размножения микроорганизмов, временем индивидуальной жизни и циклами развития в природных условиях — представляют собой сложнейшие проблемы современной экологии микроорганизмов.

Указанные процессы состоят из фаз различной длительности. Одни фазы длятся дольше (разложение значительных масс органического вещества), имеют сезонный характер (растительный опад осенью). Рядом соседствующие микроочаги могут развиваться в противоположных направлениях (обеднение и обогащение очага), что ведет к проявлению упоминавшейся ранее мозаичности. Поэтому почва всегда оказывается насыщенной разного рода микроорганизмами (находящимися, как правило, в состоянии покоя), готовыми к ответу (росту, использованию субстрата) при попадании в почву источников пищи и энергии. Исследования последних лет, проведенные с применением прямых методов учета микроорганизмов в световом и электронном микроскопах, позволили уточнить количество микроорганизмов в почвах и рассчитать их биомассу. Как оказалось, в 1 см3 сравнительно небогатой дерново-подзолистой почвы может содержаться до 20 млрд. клеток. Это составляет около 1% от веса самой почвы. В 30-сантиметровом слое на площади 1 га в почвах разных типов содержится от 1,5 — 2 до 15—40 т биомассы. Живой массой микробов с площади 1 га можно загрузить целую колонну большегрузных автомашин.

По имеющимся в распоряжении ученых данным, биомасса всех обитающих на суше нашей планеты живых существ составляет от 10

13 т (поверхность суши равна 51-Ю9 га), в том числе:

1) суммарная биомасса животных организмов (сухой остаток) — 0,55-10 9 т;

2) суммарная биомасса растений (сухой остаток) — 55-10 9 т;

3) суммарная биомасса микроорганизмов (сухой остаток);

а) тундровые и пустынные почвы — 3,06-10 9 т;

б) другие почвы — 71,4-10 9 т;

4) биомасса простейших животных и почвенных водорослей (сухой остаток) — 1,5*10 9 т.

Как легко убедиться, суммарная биомасса животных и высших растений, обитающих на суше, составляет около 56-10 9 т. В то же время суммарная биомасса микроорганизмов, простейших и водорослей равна 76-10 9 т. Несмотря на ориентировочность таких расчетов, все же становится очевидным, что биомасса существ, составляющих мир микробов, равна биомассе всех остальных обитателей суши и, возможно, превышает ее. Читатель может сделать некоторые выводы об огромном влиянии, оказываемом на природную среду микроорганизмами.

Сообщества любых организмов, в том числе микроорганизмов, представляют собой не случайные скопления, а организованные объединения популяций, обладающих коллективными функциями и взаимодействием. Такие объединения обладают большой стабильностью, и многие воздействия на среду обитания (вспашка почв, внесение удобрений и др.) не разрушают типичных для данного субстрата ценозов. Сообщества и популяции, их составляющие, обладают рядом особенностей: плотностью (количество особей на единице пространства), адаптивностью (способностью осваивать новые субстраты за счет фонда дремлющих форм, физиологической адаптации активной микрофлоры и др.). Популяции (не только особи!) обладают возрастом, стареют. Микробные ценозы могут быть неполноценными по составу — не содержать некоторых специализированных групп микробов. Важным свойством микробных ассоциаций является их способность к авторегуляции состава и деятельности.

К числу регуляторных механизмов микробных ассоциаций относится характер взаимоотношений между микробными популяциями. Он бывает различным и сложным.

Широко распространены в природе антагонистические взаимоотношения и подавление продуцентами антибиотиков (в первую очередь грибами и актиномицетами) других организмов и изменение кислотности среды в зонах обитания организма при разложении органического вещества.

Антагонизм может быть и более драматическим. Хищники (простейшие) выедают бактерии и водоросли в значительных количествах. Взаимосвязь между хищниками и жертвами оказывается очень прочной: при падении числа особей жертв отмирает часть популяции хищника и, как следствие, возрастает численность клеток жертв, а затем и хищника. Устанавливается своеобразный пульсирующий характер взаимодействия.

Другим примером антагонистических взаимоотношений является паразитизм. В роли паразитов выступают внутриклеточные паразитические бактерии из рода Bdellovibrio и вирусы бактерий — бактериофаги.

Известны многочисленные примеры паразитирования бактерий на мицелии грибов, хищных грибов, активно захватывающих и лизирующих мелких почвенных червей (нематод).

Особым случаем взаимодействия микроорганизмов — крайнее проявление симбиоза — являются лишайники. Они представляют собой ассоциацию из водорослей и грибов. Часто им сопутствуют бактерии. Эти ассоциации очень устойчивы, рассматриваются в специальном разделе, но, по сути дела, являются микробными.

Сложный характер взаимодействия двух и тем более многих компонентов ассоциаций оказывает большое влияние на микробные ценозы, особенно при усилении влияния отдельных групп и последующей смены доминирующих организмов.

Другим источником воздействий на микрофлору почв является сам субстрат. Хорошо известны явления токсичности почв за счет кислой реакции, наличия токсических соединений алюминия и др. Ученые исследуют также явление микробостазиса — свойства почвы задерживать рост и развитие обитающих в ней микробов. Механизмы этих процессов не изучены, но, по-видимому, связаны со специфическим влиянием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и веществ, попадающих в почву при отмирании и лизисе клеток. Почва как своеобразное «живое тело» сопротивляется избыточному развитию микроорганизмов, поддерживая их в дремлющем (латентном) состоянии и «разрешая» вспышки фаворитных групп, обеспеченных в краткие промежутки времени пищей и энергией.

Источник

Лекция по ПМ 04.01 по теме «Микрофлора почвы»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Почва является естественной средой обитания микроорганизмов. Они находят в почве все условия, необходимые для развития: пищу, влагу и защиту от губительного влияния солнечных лучей и высушивания.

Микрофлора почвы по количественному и видовому составу значительно колеблется в зависимости от региональных и климатических условий, химического состава и физических свойств почвы, реакции (рН), температуры, влажности, степени аэрации. Существенно влияют также время года, агротехнические мероприятия, характер растительного покрова и многие другие факторы.

Микроорганизмы распространены по горизонтам почвы неодинаково. Меньше всего микроорганизмов содержится обычно в самом поверхностном слое почвы толщиной несколько миллиметров, где они подвергаются неблагоприятному воздействию солнечного света и высушиванию. Особенно обильно населен следующий слой почвы толщиной до 5—10 см. По мере углубления число микроорганизмов уменьшается. На глубине 25—30 см количество их в 10—20 раз меньше, чем в поверхностном слое толщиной 1—2 см (А. С. Разумов). Изменяется с глубиной и видовой состав микрофлоры. В верхних слоях почвы, содержащих много органических веществ и подвергающихся хорошей аэрации, преобладают аэробные сапрофитные организмы, способные разлагать сложные органические соединения. Чем глубже почвенные горизонты, тем беднее они органическими веществами, доступ воздуха в них затруднен, поэтому здесь численность анаэробных бактерий увеличивается.

Микрофлора почвы представлена разнообразными видами бактерий, актиномицетов, грибов, водорослей и простейших животных.

К постоянным обитателям почвы относятся различные гнилостные, преимущественно спорообразующие, аэробные и анаэробные бактерии; бактерии, разлагающие клетчатку; нитрифицирующие, денитрифицирующие, азотфикси-рующие, серо- и железобактерии.

Деятельность почвенных микроорганизмов играет большую роль в формировании плодородия почвы. Последовательно сменяя друг друга, микроорганизмы осуществляют процессы, определяющие круговорот веществ в природе. Органические вещества, попадающие в почву в виде остатков растений, трупов животных и с другими загрязнениями, постепенно минерализуются, и происходит самоочищение почвы. Соединения углерода, азота, фосфора и других элементов из недоступных для растений форм преобразуются микробами в усваиваемые ими вещества.

Наряду с обычными обитателями, в почве встречаются и болезнетворные микроорганизмы, преимущественно спорообразующие бактерии: например, возбудители столбняка, газовой гангрены, пищевого отравления (ботулизма) и др., поэтому загрязнение пищевых продуктов почвой представляет опасность для здоровья человека.

Патогенные бесспоровые бактерии (например, брюшно-тифозные, дизентерийные), попадая в почву, сохраняются в ней неделями и месяцами, споры бактерий и некоторые аспорогенные виды — годами.

Санитарно-микробиологические исследования почвы проводят с целью выявления бактерий группы кишечных палочек, общего числа сапрофитных бактерий, бактерий рода Ргоtеus

анаэробов (С1.регfringens) и термофильных микроорганизмов, определяющих характер загрязнения ее.

Природные воды являются, как и почва, естественной средой обитания многих микроорганизмов, где они способны жить, размножаться, участвовать в процессах круговорота углерода, азота, серы, железа и других элементов. Численный и видовой состав микрофлоры природных вод разнообразен.

Состав микрофлоры подземных вод (артезианской, ключевой, грунтовой) зависит главным образом от глубины залегания водоносного слоя, его защищенности от попадания загрязнений извне. Артезианские воды, находящиеся на больших глубинах, содержат очень мало микроорганизмов. Подземные воды, добываемые через обычные колодцы из некоторых водоносных слоев, куда могут просачиваться поверхностные загрязнения, содержат обычно значительные количества бактерий, среди которых могут быть и болезнетворные. Чем ближе к поверхности расположены грунтовые воды, тем обильнее их микрофлора.

Поверхностные воды — воды открытых водоемов (рек, озер, водохранилищ и др.) — характеризуются большим разнообразием видов микрофлоры в зависимости от химического состава воды, характера использования водоема, заселенности прибрежных районов, времени года, метеорологических и других условий. Помимо постоянных обителей, в открытые водоемы попадает много микроорганизмов извне. Например, в реке, протекающей в районе крупных населенных пунктов или промышленных предприятий, вода может содержать сотни тысяч и миллионы бактерий в 1 см3, а выше этих пунктов — всего лишь сотни или тысячи бактерий в таком же объеме.

В воде прибрежной зоны водоемов, особенно стоячих, микроорганизмов больше, чем вдали от берега. Больше микроорганизмов содержится также в поверхностных слоях воды, но особенно много их в иле, главным образом в его верхнем слое, где образуется как бы пленка из бактерий, играющая большую роль в процессах превращения веществ в водоеме. Значительно возрастает число бактерий в открытых водоемах во время весеннего половодья или после обильных дождей, а также при сбрасывании хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. С различными органическими и минеральными загрязнениями сточных вод в водоемы попадают как сапрофитные, так и патогенные микроорганизмы.

Хотя вода и не является благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов, многие из них в ней длительно сохраняют жизнеспособность и вирулентность. Например, бруцелла — 72 дня, туберкулезная палочка— 5 мес., некоторые патогенные вирусы — более 100 дней.

Для хозяйственно-питьевых целей в качестве источников водоснабжения используют, кроме открытых водоемов, и подземные (артезианские, родниковые) воды.

Питьевая вода по составу и свойствам должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу и иметь хорошие органолептические показатели.

Наиболее удовлетворяют этим требованиям артезианские воды, многие из них не нуждаются в очистке. Воду из открытых водоемов подвергают на водопроводных станциях обработке с целью улучшения ее физических и химических свойств и обеззараживания — освобождения от микроорганизмов, главным образом болезнетворных.

Обеззараживают (дезинфицируют) воду обычно методом хлорирования. В практику водоснабжения внедряются новые методы дезинфекции воды — озонирование и облучение бактерицидными ультрафиолетовыми лучами и др. Ультрафиолетовое облучение может быть применено только для обработки воды с незначительной цветностью и мутностью. Озонирование, кроме бактерицидного действия, улучшает органолептические свойства воды.

Санитарно-микробиологическое исследование воды, поступающей в систему централизованного водоснабжения, осуществляется в районных и городских центрах санитарно-эпидемиологического надзора. В воде определяют содержание мезофильных аэробов и факультативных анаэробов (МАФАМ), бактерий группы кишечных палочек, фекальных кишечных палочек, энтерококков, сальмонелл, бактерий рода Рroteus, Сlostridium perfringens, энтеровирусов.

Оценку качества питьевой воды проводят по комплексу химических, органолептических и бактериологических показателей. В соответствии с ГОСТ 2874-82 общее число бактерий (МАФАМ) не должно превышать 100 клеток в 1 см] куб, количество кишечных палочек должно быть не более 3 в 1 л, а коли-титр — не менее 300 см3.

Вода колодцев и открытых водоемов признается доброкачественной при коли-титре не менее 100 см3, общее число бактерий должно быть не выше 1000 в 1 см3.

В отдельных случаях при санитарной оценке воды в качестве санитарно-показательного микроорганизма, наряду с бактериями группы кишечных палочек, используют энтерококк.

В Международном Европейском стандарте на питьевую воду энтерококк введен как дополнительный показатель фекального загрязнения воды.

Санитарно-гигиенические нормы для воды, используемой в торговле, в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания, такие же, как и нормы для питьевой воды централизованного водоснабжения.

В атмосферный воздух микроорганизмы попадают из почвы, с растений, тела человека и животных. Попадают они и с пылью, поднимающейся с различных объектов.

Воздух не является благоприятной средой для развития многих видов микроорганизмов из-за отсутствия в нем капельно-жидкой влаги. В воздухе микроорганизмы сохраняют жизнеспособность лишь определенное время, а некоторые из них довольно быстро погибают под влиянием солнечной радиации и частичного обезвоживания клетки.

Численный и видовой состав микрофлоры воздуха существенно изменяется в зависимости от географических и климатических особенностей региона, времени года, метеорологических условий, санитарного состояния местности и ряда других факторов.

Единичные клетки микроорганизмов в 1 м куб обнаружены над морями, океанами, льдами Арктики, высоко в горах, в тайге. В воздухе населенных пунктов (особенно крупных промышленных городов) содержится значительно больше микроорганизмов. Особенно много их в местах скопления отходов, свалок. По мере удаления от населенных мест количество микроорганизмов в воздухе снижается.

Большую роль в снижении численности микробов в воздухе играют зеленые насаждения. Листья деревьев и кустарников обладают значительной пылезадерживающей способностью. Кроме того, фитонциды растений оказывают на микроорганизмы губительное воздействие.

В воздухе находятся обычно микрококки, сарцины, различные спороносные и бесспоровые бактерии, дрожжи, споры грибов. Встречаются патогенные микроорганизмы: вирусы, туберкулезная палочка, пневмококки, возбудители стрептококковых и стафилококковых инфекций.

Основными источниками инфицирования воздуха патогенными микроорганизмами являются больные люди и животные, различные отходы и отбросы.

Численный и видовой состав микрофлоры воздуха жилых и производственных помещений изменяется в широких пределах в зависимости от скопления людей, санитарно-гигиенического состояния помещений, периодичности их уборки и вентилирования, а также вида перерабатываемой продукции и характера технологических операций. Так, в 1 м3 воздуха холодильных камер (при 1—0″С), где хранились корнеплоды, число спор мицелиальных грибов достигало нескольких десятков тысяч, дрожжей и бактерий — несколько тысяч, а в 1 м3 воздуха холодильной камеры с яблоками были обнаружены лишь единичные споры мицелиальных грибов, несколько десятков дрожжей и сотен бактерий (А. А. Кудряшова). При сортировке и расфасовке овощей число микробов в воздухе помещения увеличивается в сотни тысяч раз, а в местах складирования отходов их еще больше.

Существенное влияние на численный и видовой состав микрофлоры воздуха камер хранения оказывает их санитарное состояние (степень обсеменения микробами стен, потолка, пола). При наличии на стенах и потолке визуально обнаруженного роста микроорганизмов количество их в 1 м3 воздуха помещения составляет сотни тысяч и даже миллионы клеток. Воздух таких помещений является источником инфицирования микроорганизмами хранящихся в них пищевых продуктов.

Развиваются на стенах и потолке чаще грибы родов аспергиллус, пенициллиум, мукор, ботритис. Микрофлора воздуха, стен, потолка камер хранения изменяется в зависимости от температуры, вида продукции и длительности ее хранения. Чем ниже температура, тем меньше микроорганизмов; с увеличением срока хранения число их возрастает, при этом изменяется и видовой состав микрофлоры — он становится менее разнообразным.

Для предотвращения развития микробов в камерах хранения необходимо регулярно проводить побелку и окраску стен и потолков, а также систематически мыть и дезинфицировать пол. В побелку целесообразно добавлять дезинфицирующие средства. Обрабатывать производственные помещения следует до закладки продукции на хранение, а также непосредственно после освобождения складов от длительно хранившейся продукции.

При санитарно-гигиенической оценке помещений определяют в воздухе общую бактериальную обсемененность (в 1 м куб), содержание санитарно-показательных микроорганизмов, наличие патогенных форм, дрожжей и мицелиальных грибов. Санитарно-показательными микроорганизмами служат гемолитические (растворяющие эритроциты крови) стрептококки.

Воздух закрытых помещений считается чистым, если количество микроорганизмов в 1 м куб его не превышает 2000 клеток, содержание гемолитических стрептококков не более десяти.

На предприятиях пищевой промышленности основное внимание должно быть уделено выявлению санитарно-показательных микроорганизмов, возбудителей пищевых заболеваний, а также микроорганизмов, вызывающих порчу пищевых продуктов. Считается, что в воздухе пищевых производственных цехов должно содержаться не более 100— 500 бактерий в 1 м куб в зависимости от характера производства.

Воздух помещений цехов, например, на предприятиях молочной промышленности оценивается на «хорошо», если в посевах (5 мин оседания микрофлоры воздуха) на поверхности питательной среды в чашке Петри вырастает: колоний бактерий — 20—50, дрожжей и мицелиальных грибов — до 5; «удовлетворительно» — соответственно 50—70 и до 5 (Н. С. Королева, В. Ф. Семенихина).

Воздух холодильных камер исследуют на загрязненность спорами мицелиальных грибов. Для обеззараживания воздух пищевых производственных помещений, холодильных камер, технологических цехов пропускают через специальные фильтры, задерживающие микроорганизмы. Применяют также дезинфицирование воздуха химическими веществами, безвредными для человека, продукции и оборудования. Используют озонирование воздуха, ультрафиолетовое облучение и др.

Первая попытка применения озона для дезинфицирования воздуха холодильных камер была сделана еще в 1909 г, (в г. Кельне) с целью увеличения сроков хранения пищевых продуктов. В СССР в 1938 г. в Ленинграде М. В. Тухнайдом проводилось озонирование холодильных камер с плодами, яйцом, мясом при концентрациях озона 3—6 мг/м3.

Эффективность озонирования существенно зависит от концентрации озона, продолжительности обработки, численности и видового состава микрофлоры объекта.

В результате озонирования камеры хранения в течение 3,5— 4 ч при концентрации озона 10 мг/м3 количество микроорганизмов резко снижается не только в воздухе, но и на полу и стенах. Количество мицелиальных грибов на поверхности стен уменьшается на 97—98%, бактерий — на 87— 88%, а дрожжи почти все погибают; в воздухе гибнет до 99% всех видов микроорганизмов (А. А. Кудряшова).

Высокий бактерицидный и фунгицидный эффект дает даже непродолжительная (в течение 10 мин) обработка воздуха производственных помещений двуокисью азота, которая, как и озон, обладает сильными окислительными свойствами, что и обусловливает широкий антимикробный спектр действия и высокий эффект.

Обработку двуокисью азота и озоном осуществляют в соответствии с санитарными правилами только в камерах, имеющих хорошую герметизацию

Молочная кислота в виде аэрозоля также дает положительные результаты при дезинфицировании воздуха производственных помещений.

Источник