Почвенно географическое районирование почв

Почвенно-экологическое районирование – это разделение территории на регионы, однотипные по структуре почвенного покрова, сочетанию факторов почвообразования и возможностям хозяйственного использования почв. В основу почвенно-экологического районирования положен биоклиматический принцип, соответствующий современному функционированию почвенного покрова и наиболее полно отвечающий запросам сельскохозяйственного производства.

Схема почвенно-экологического районирования России

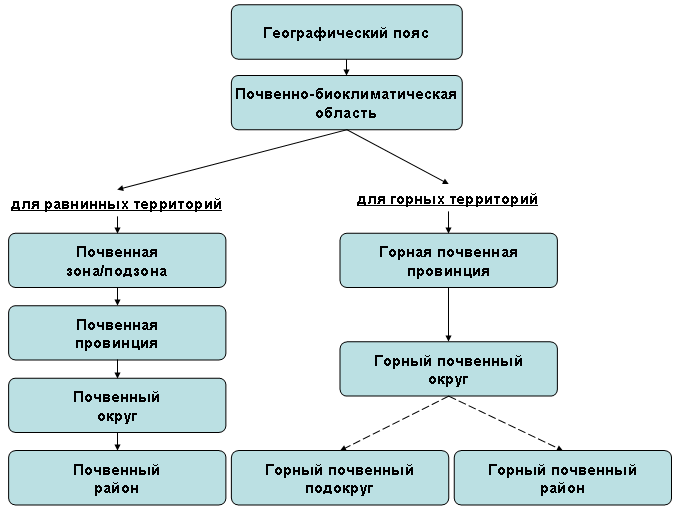

В соответствии с представлением о почвенном покрове, как сложноорганизованной природной системе, обладающей структурно-соподчиненным типом строения, в почвенно-экологическом районировании принята многоступенчатая таксономическая система, включающая:

Географический пояс представляет собой совокупность почвенных зон и горных почвенных провинций, объединенных сходством радиационных и термических условий.

Почвенно-биоклиматическая область понимается как совокупность почвенных зон и горных почвенных провинций, объединенных в пределах пояса не только сходством радиационных и термических условий, но и сходством условий увлажнения и континентальности климата.

Почвенная зона (подзона) – ареал зонального почвенного типа (подтипа) и сопутствующих ему внутризональных почв.

Горная почвенная провинция – горная страна или ее часть, в пределах почвенно-биоклиматической области, характеризующаяся однотипной структурой вертикальной поясности, обусловленной особенностями горного макроклимата и ее общей орографии. Структура вертикальной поясности или последовательная смена вертикальных почвенных зон с высотой зависит, прежде всего, от широтного положения горной страны и от близости или удаленности ее по отношению к океану (континентальная, океаническая или переходная фации), а также от высоты гор, солярной и ветровой экспозиции склонов, температурных инверсий и вещественного состава почвообразующих пород.

Почвенно-экологическое районирование России

Источник

Почвенно-географическое районирование

Почвенно-географическое районирование – это группировка (классификация) территорий с однотипной структурой почвенного покрова, обусловленной связями почвенного покрова с экологическими условиями (факторами почвообразования). Его целью является выявление таких связей и определение возможностей сельскохозяйственного использования почв.

При почвенно-географическом районировании России и прилегающих территорий принята следующая система таксономических единиц, отражающая разный уровень организации почвенного покрова.

1. Почвенно-биоклиматический пояс

2. Почвенно-биоклиматическая область

Для равнинных территорий

Для горных территорий

3. Почвенная зона (подзона)

3. Горная почвенная провинция (вертикальная структура почвенных зон)

4. Почвенная провинция

4. Вертикальная почвенная зона (пояс)

5. Почвенный округ

5. Горный почвенный округ

6. Почвенный район

6. Горный почвенный район

Почвенно-биоклиматический пояс – это совокупность почвенно-биоклиматических областей, зон и провинций, объединенных общностью радиационных и термических условий (полярный, бореальный, суббореальный, субтропический, тропический).

Почвенно-биоклиматическая область – часть почвенно-биоклиматического пояса, включающая совокупность зон и провинций, объединенных по сходству фациальных условий увлажнения и континентальности климата. По степени континентальности области разделяются на океанические, континентальные и экстраконтинентальные.

По степени увлажнения – на гумидные, экстрагумидные (очень влажные), семигумидные (полувлажные), семиаридные (полусухие), аридные (сухие) экстрааридные (очень сухие).

Почвенная зона – опорная единица почвенно-географического районирования – ареал одного или нескольких зональных типов почв и сопутствующих им интразональных (внутризональных) почв.

Почвенная подзона выделяется в пределах почвенной зоны (не во всех зонах) по теплообеспеченности и увлажнению в меридианальных отрезках почвенных зон.

Почвенная провинция – часть почвенной зоны (подзоны), отличающаяся фациальными особенностями почв (увлажнение и континентальность) в пределах почвенно-биоклиматической области, или с температурными различиями в меридианальных отрезках почвенных зон.

Почвенный округ – это часть почвенной провинции, характеризующаяся определенным типом комбинаций (структурой почвенного покрова), обусловленным особенностями рельефа и почвообразующих пород.

Почвенный район – часть почвенного округа, характеризующаяся одним типом мезоструктуры почвенного покрова. Однотипность структуры почвенного покрова района определяется однотипностью условий почвообразования в его пределах и обеспечивает возможность однотипного хозяйственного использования земельных фондов.

Почвенно-географическое районирование (см. рис.1) является научной основой для природно-сельскохозяйственного районирования, в котором кроме природных факторов учитываются особенности сельскохозяйственного производства (набор культур, системы земледелия и др.).

Ниже приведено почвенно-географическое районирование России и прилегающих территорий (легенда к Карте почвенно-географического районирования СССР для высшей школы, составленной в 1980 г. Г.В. Добровольским, Н.Н. Розовым и И.С. Урус).

I. ПОЛЯРНЫЙ ПОЯС

1. ЕВРАЗИАТСКАЯ ПОЛЯРНАЯ ОБЛАСТЬ

А. Зона арктических почв Арктики

а) фация арктических и мерзлотных почв провинции: 1–Таймырская.

Б. Зона тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв Субарктики

а) фация очень холодных длительно промерзающих почв провинции: 2 – Кольская, 3 – Канинско-Печорская;

б) фация очень холодных мерзлотных почв провинции: 4 – Северо-Сибирская, 5 – Чукотско-Анадырская.

А3 – Чукотская — горных тундровых и горных арктических почв.

Рис. 1. Почвенно-географическое районирование России и прилегающих территорий (границы: 1 – географических поясов; 2 – почвенно-биоклиматических областей; 3 – почвенных зон (подзон) и горных почвенных провинций; 4 – почвенно-климатических фаций; 5 – почвенных провинций)

II. БОРЕАЛЬНЫЙ ПОЯС

В. Подзона глееподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв северной тайги

а) фация холодных промерзающих почв провинции: 6 – Кольско-Карельская;

б) фация холодных длительно промерзающих почв провинции: 7 – Онежско-Печорская; 8 – Нижнеобская.

Г. Подзона подзолистых почв средней тайги

а) фация холодных промерзающих почвпровинции: 9 – Карельская; 10 – Онего-Вычегодская;

б) фация холодных длительно промерзающих почв провинции: 11 – Нижнеиртышская.

Д. Подзона дерново-подзолистых почв южной тайги

а) фация умеренных кратковременно промерзающих почв провинции: 12 – Белорусская;

б) фации умеренных промерзающих почв провинции: 13 – Прибалтийская, 14 – Среднерусская; 15 – Вятско-Камская;

в) фация холодных длительно промерзающих почв провинции: 16 – Среднеобская, 17 – Приангарская.

Б1 – Хибинская горных подзолистых иллювиально-гумусовых → горных тундровых почв

Б2 – Уральская горных подзолистых → горных луговых → горных тундровых почв

3. ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ МЕРЗЛОТНО-ТАЕЖНАЯ ОБЛАСТЬ

Е. Подзона глее-мерзлотно-таежных почв северной тайги

а) фация очень холодных мерзлотных почв провинции: 18 – Северо-Ленская, 19 – Индигирско-Колымская.

Ж. Подзона мерзлотно-таежных почв средней тайги

а) фация холодных мерзлотных почв провинции: 20 – Среднесибирская, 21 – Центрально-Якутская.

горных глее-мерзлотно-таежных → горных тундровых почв → горных глее-мерзлотно-таежных, горно-таежных криоаридных палевых и горно-степных дерновых (по южным склонам) → горных тундровых почв;

горных мерзлотно-таежных → горных тундровых почв → горных дерново-таежных и дерново-подзолистых почв → горных мерзлотно-таежных и подзолистых иллювиально-гумусовых → горных тундровых почв.

4. ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТАЕЖНО-ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ

З. Зона лесных пеплово-вулканических почв

а) фация холодных длительно промерзающих почв провинции: 22 – Камчатская.

И. Зона подзолистых и буро-таежных почв

а) фация холодных длительно промерзающих почв провинции: 23 – Верхнезейская, 24 – Амурско-Северосахалинская.

Камчатская горных лесных пеплово-вулканических→ горных тундровых почв;

Охотская горных подзолистых→ горных тундровых почв;

Верхнеамурско-Буреинская горных буро-таежных иллювиально-гумусовых→ горных тундровых почв.

III. СУББОРЕАЛЬНЫИ ПОЯС

5. ЗАПАДНАЯ БУРОЗЕМНО-ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ

К. Зона бурых лесных почв широколиственных лесов

а) фация теплых кратковременно промерзающих почв провинции: 25 – Закарпатская.

Карпатская горных бурых лесных → горных луговых почв;

Крымская горных черноземов → горных бурых лесных → горных луговых почв;

Северо-Кавказская горных серых лесных → горных бурых лесных → горных луговых почв;

Восточно-Кавказская горных коричневых → горных бурых лесных → горных луговых почв.

6. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛЕСОСТЕПНАЯ И СТЕПНАЯ ОБЛАСТЬ

Л. Зона серых лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов лесостепи

а) фация теплых промерзающих почв провинции: 26 – Северо-Украинская;

б) фация умеренных промерзающих почв провинции: 27 – Окско-Донская, 28 – Нижнекамская;

в) фация умеренных длительно промерзающих почв провинции: 29 — Барабинская, 30 — Бийско-Енисейская, 31 — Красноярско-Иркутская.

М. Зона обыкновенных и южных черноземов степи

а) фация теплых кратковременно промерзающих почв провинции: 32 — Придунайская, 33 — Южно-Украинская, 34 – Предкавказская;

б) фация теплых промерзающих почв провинции: 35 — Южно-Русская, 36 – Заволжская;

в) фация умеренных промерзающих почвпровинции: 37 — Северо-Казахстанская, 38 — Предалтайская;

г) фация умеренных длительно промерзающих почв провинции: 39 — Минусинская, 40 — Забайкальская.

Н. Зона темно-каштановых н каштановых почв сухой степи

а) фация теплых кратковременно промерзающих почв провинции: 41 — Восточно-Предкав-казская, 42 – Донская;

б) фация теплых промерзающих почв провинции: 43 — Сыртово-Заволжская;

в) фация умеренных промерзающих почв провинции: 44 — Центрально-Казахстанская;

г) фация умеренных длительно промерзающих почв провинции: 45 — Тувинско-Южно-Забайкальская.

горных черноземов → горных серых лесных → горных луговых почв

7. ВОСТОЧНАЯ БУРОЗЕМНО-ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ

О. Зона бурых и подзолисто-бурых лесных почв хвойно-широколиственных лесов

а) фация умеренных длительно промерзающих почв провинции: 46 – Зейско-Буреинская;

б) фация умеренных промерзающих почв провинции: 47 – Уссурийско-Ханкайская.

Ж1 – Южно-Сихотэ-Алинская – горных бурых лесных → горных подзолистых → горных луговых → горных тундровых почв.

8. ПОЛУПУСТЫННАЯ И ПУСТЫННАЯ ОБЛАСТЬ

П. Зона светло-каштановых и бурых почв полупустыни

а) фация теплых промерзающих почв провинции: 48 – Прикаспийская; 49 – Южно-Казахстанская.

Р. Зона серо-бурых почв суббореальной пустыни

а) фация теплых промерзающих почв провинции: 50 – Арало-Каспийская, 51 – Арало-Балхашская.

С. Зона малокарбонатных сероземов предгорной полупустыни

а) фация теплых кратковременно промерзающих почв провинции: 52 – Северо-Притяньшаньская.

З1 – Внутреннедагестанская горных лугово-степных → горных луговых почв;

З2 – Саур-Тяньшаньская горных каштановых → горных черноземов → горных луговых почв;

З3 – Южно-Тяньшаньско-Памирская горных бурых полупустынных → высокогорно-пустынных почв.

IV. СУБТРОПИЧЕСКИЙ ПОЯС

9. СУБТРОПИЧЕСКАЯ ВЛАЖНОЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ

Т. Зона красноземов и желтоземов влажных лесов

а) фация субтропических непромерзающих почв провинции: 53 – Колхидская.

И1 – Западно-Закавказская горных желтоземов и красноземов → горных бурых лесных → горных луговых почв;

И2 – Ленкоранская горных желтоземов → горных бурых лесных → горных лугово-степных почв.

10. СУБТРОПИЧЕСКАЯ КСЕРОФИТНО-ЛЕСНАЯ ОБЛАСТЬ

У. Зона коричневых и серо-коричневых почв

а) фация субтропических непромерзающих почв провинции: 54 – Закавказская.

К1 – Восточно-Закавказская горных коричневых → горных бурых лесных → горных луговых почв;

К2 – Южно-Закавказская горных каштановых (местами горных коричневых) → горных черноземов → горных луговых почв.

11. СУБТРОПИЧЕСКАЯ ПОЛУПУСТЫННАЯ И ПУСТЫННАЯ ОБЛАСТЬ

Ф. Зона серо-бурых почв субтропической пустыни

а) фация субтропических кратковременно промерзающих почв провинции:

б) фация субтропических непромерзающих почв провинции: 56 – Южно-Туранская.

X. Зона сероземов предгорной полупустыни

а) фация субтропических кратковременно промерзающих почв провинции: 57 – Западно-Притяньшаньская;

б) фация субтропических непромерзающих почв провинции: 58 – Кура-Араксинская, 59 – Пригиссарская, 60 – Прикопетдагская.

горных сероземов → горных коричневых → → горных лугово-степных почв.

Источник

ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Почвенно-географическое районирование — разделение территории на почвенно-географические районы, однородные по структуре почвенного покрова, сочетанию факторов почвообразования и характеру возможного сельскохозяйственного использования. Его основой является установление географических закономерностей распространения почв, вытекающих из распределения природных условий на земной поверхности.

Почвенно-географическое районирование является основой учения В.В. Докучаева о широтно-горизонтальной и вертикальной зональности почв, общие закономерности которого он сформулировал в 1899г. : «Раз все почвообразователи располагаются на поверхности в виде поясов или зон, вытянутых более или менее параллельно широтам, то и почвы наши – черноземы, подзолы и др. – должны располагаться на земной поверхности зонально, в строжайшей зависимости от климата, растительности и др.».

Составленная им на этой основе первая схема почвенных зон в масштабе 1:50 000 000 всего Северного полушария демонстрировалась в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже. На ней были выделены пять мировых зон: 1) бореальная (арктическая); 2) лесная; 3) черноземных степей; 4) аэральная с подразделением на каменистые, песчаные, лессовые и солончаковые пустыни; 5) латеритная. В лесной зоне были показаны аллювиальные равнины. Все почвенные зоны имели широтное направление.

Мысль о вертикальной зональности почв в горах была высказана

В.В. Докучаевым одновременно с учением о горизонтальной зональности.

Система таксонометрических единиц почвенно-географического районирования состоит из следующих единиц.

1. Почвенно-биоклиматический пояс.

2. Почвенная биоклиматическая область.

Для равнинных территорий Для горных территорий

3. Почвенная зона 3. Горная почвенная провинция

(вертикальная структура почвен ных зон)

4. Почвенная провинция 4. Вертикальная почвенная зона

5. Почвенный округ 5. Горный почвенный округ

6. Почвенный район 6. Горный почвенный район

Почвенно-биоклиматическая область – совокупность почвенных зон и вертикальных структур, объединенных в пределах пояса сходными условиями увлажнения и континентальности и вызванных ими особенностей почвообразования, выветривания и развития растительности. Различаются области по коэффициенту увлажнения (КУ) Высоцкого-Иванова. Их шесть: очень влажные, избыточно влажные, влажные, умеренно сухие, засушливые (сухие), очень сухие. Почвенный покров области более однороден, чем в поясе, но внутри нее могут выделяться интразональные почвы.

Почвенная зона – составная часть области, ареал распространения зонального почвенного типа и сопутствующих ему интразональных почв. В каждую область входят две-три почвенные зоны.

Подзона – часть почвенной зоны, вытянутая в том же направлении, что и зональные подтипы почв.

Почвенная фация – часть зоны, отличающаяся от других частей по температурному режиму и сезонному режиму увлажнения.

Почвенная провинция – часть почвенной фации, отличающаяся теми же признаками, что и фация, но при более дробном подходе.

Почвенный округ – выделяется в пределах провинции по особенностям почвенного покрова, обусловленным характером рельефа и почвообразующих пород.

Почвенный район – часть почвенного округа, характеризующаяся однотипной структурой почвенного покрова, т.е. закономерным чередованием тех же сочетаний и комплексов почв.

Вертикальная почвенная структура – ареал распространения четко определенного рода вертикальных почвенных зон, обусловленного положением горной страны или ее части в системе биоклиматической области и главными особенностями ее общей орографии.

Горная почвенная провинция аналогична почвенной зоне на равнине. Значение остальных таксонометрических единиц одинаково для равнинных и горных территорий.

Опорными единицами почвенно-географического районирования на равнинных территориях являются почвенные зоны а в горах – горные почвенные провинции.

На Земле выделяют ряд основных почвенных зон: 1) тундровую (почвы тундрово-глеевые); 2) таежно-лесную (почвы дерново-подзолистые и подзолистые); 3) лесостепную (серые лесные почвы и черноземы); 4) степную, или черноземную (черноземы, встречаются солонцы); 5) сухих и полупустынных степей (каштановые и бурые почвы): 6) пустынь (серо-бурые почвы); 7) влажных субтропиков (красноземы) 8) сухих субтропиков (сероземы) 9) субтропических переменно-влажных лесов и кустарников (коричневые), 10) влажных лесов (латеритные или ферраллитные), 11) переменно-влажных лесов (красно-коричневые), 12) саванн (красно-бурые), 13) широколиственных лесов (бурые лесные почвы), 14) прерий (бруниземы) и ряд других. Кроме того, выделяют горные почвы, пески сухих степей и некоторые другие.

Есть почвы, которые встречаются в нескольких зонах. Их называют интразональными

Почвы тундровой зоны. Расположены на Крайнем Севере и тянутся по побережью Ледовитого океана.

В зоне тундровых почв, особенно в северной и восточной частях Евразии, господствует вечная мерзлота. За 2-3 летних месяца почва оттаивает всего на 30-40 см. Средняя температура самого теплого месяца не превышает 10° С. В этих условиях почвы покрываются лишайниками и мхами. Они бедны травянистой растительностью. Карликовые деревья достигают в высоту 100-125 см.

В тундре много болот, мелких озер. Почвы этой зоны формируются в условиях перенасыщения влагой, медленного испарения, низкой активности почвенной микрофлоры. Переувлажненность, недостаток кислорода в почвах приводят к образованию в них закисных соединений. Поэтому преобладает тип тундрово-глеевых почв. Только в южной части тундры (в лесотундре), особенно на песчаных буграх, формируются подзолы и сильноподзолистые почвы. Сельскохозяйственное значение почв тундровой зоны незначительно. Почвы тундры почти не распаханы. Скудная растительность ее лишь обеспечивает кормовую базу для развития оленеводства. В южной части тундры можно выращивать овощные и кормовые сельскохозяйственные растения.

Почвы таежно-лесной зоны. На севере они граничат с тундровыми почвами, а на юге переходят в зону серых лесных почв. Почвы здесь залегают в основном на ледниковых отложениях, валунных и безвалунных суглинках, преобладают дерново-подзолистые и подзолистые почвы, сформировавшиеся под влиянием растительности хвойных лесов и лугов, а также значительного увлажнения. Осадков в зоне выпадает 500-550 мм, годовая температура немного выше нуля, испарение слабое.

Подзолистые почвы образуются под пологом хвойного леса на кислых ледниковых отложениях. Лесная подстилка, состоящая из спада хвойных деревьев, промывается дождями, разрушается в аэробных условиях главным образом грибной микрофлорой. Органическое вещество подстилки гумифицируется и в значительной мере минерализуется. Под влиянием растворяющего действия кислых продуктов разложения лесной подстилки из почвы вымываются полуторные окислы железа, алюминия, а также катионы щелочных и щелочноземельных металлов (калия, натрия, кальция, магния). Процесс вымывания затрагивает горизонты различной мощности. В поглощенном состоянии в почве вместо кальция, магния оказываются водород, алюминий, в результате разрушаются ее структурные элементы и плодородие снижается.

Внешне подзолообразовательный процесс на подзолистых почвах проявляется в том, что в них почти непосредственно под, лесной подстилкой развивается горизонт белёсой окраски связанный с. относительным накоплением в нем устойчивых к выносу окислов кремния. В зависимости от развития подзолообразовательного процесса различают несколько видов почв. Почвы, в которых наиболее сильно выражен подзолообразовательный процесс, — подзолы. В них почти нет перегнойного горизонта, и под лесной подстилкой (А0) находится подзолистый горизонт, простирающийся на глубину 5, 10, 20 см и больше. Ниже этого горизонта идет горизонт вмывания с характерной красно-бурой окраской, придаваемой полуторными окислами железа. В легких почвах встречаются плотные образования — ортштейновые зерна и прослойки. Особенно мощный подзолистый горизонт имеют песчаные и супесчаные почвы. Гумусовый слой в этих почвах всего 5-8 см, а иногда и меньше. Подзолы и подзолистые почвы типичны для подзоны средней тайги. Плодородие их мало.

Более широко распространены в таежно-лесной зоне дерново-подзолистые почвы, приуроченные преимущественно к подзоне южной тайги (смешанные травянистые леса). В этих почвах наряду с подзолистым процессом протекает дерновый, развивающийся под действием многолетней травянистой растительности.

Дерновый процесс происходит под пологом смешанного леса, когда на осветленных участках длительное время растут многолетние травы. Под их влиянием в верхнем слое почвы накапливается перегной и слой приобретает темную окраску. Плодородие дерново-подзолистых почв определяется степенью выраженности дернового процесса, мощностью перегнойного горизонта.

В дерново-подзолистых почвах очень резко выражены горизонты А0, A1, А2, В. Горизонт А0 на нераспаханных почвах занимает 3-5 см. Гумусовый горизонт A1 имеет мощность 15—18 см; горизонт вымывания (подзолистый) А2— 5-15 см и более.

Одну пятую часть таежно-лесной зоны занимают торфяно-болотные почвы, которые формируются в условиях избыточного увлажнения (с поверхности или за счет грунтовых вод) и накопления разложившегося органического вещества. Застаивание воды на этих почвах затрудняет минерализацию органических соединений: они скапливаются в виде пластов торфа 1 м и больше. Для торфяных почв, образующихся при переувлажнении, характерен минеральный, так называемый глеевый горизонт (горизонт заболачивания), глинистый, сизый, голубовато-зеленый с ржавыми пятнами и прожилками, что указывает на присутствие закисных форм железа.

Болота бывают трех типов: низинные, верховые и переходные. Болотные низинные почвы формируются в понижениях рельефа, а также при заторфовании водоемов; болотные верховые почвы — на водоразделах при условии увлажнения застойными водами осадков, они делятся, в свою очередь, на два подтипа: торфяно-глеевые и торфяные. Болотные переходные почвы как в своем формировании, так и по свойствам носят промежуточный характер, приближаясь в одних случаях к низинным, в других к верховым болотным почвам. Болотные почвы содержат мало зольных элементов питания растений. На них произрастают плотнокустовые злаки. Вследствие слабого притока воздуха в подстилающей минеральной породе образуются закисные соединения железа (оглеение).

В зависимости от мощности торфяного горизонта (Т), оподзоленности и степени оглеения различают подзолисто-глеевые почвы (Т до 30 см) и торфяно-подзолисто-глеевые (Т 30-50 ом). Эти почвы богаты органическим веществом. Они нуждаются прежде всего в осушении или, точнее, в регулировании водного режима.

Осушенные торфяники могут быть освоены под высокопродуктивные сенокосы и пастбища. Торфяные почвы верховых и переходных болот нуждаются в известковании, в азотных, калийных и фосфорных удобрениях и в микроэлементах, таких, как медь, марганец, кобальт и др.

Почвы лесостепной зоны. Серые лесные почвы простираются вдоль южной границы подзолистых почв, заходя многочисленными языками на юге в черноземную зону, а на севере в таежно-лесную.

Серые лесные почвы сформировались преимущественно под пологом широколиственных лесов (липа, дуб, клен, ясень) с травянистым покровом. От подзолистых почв они отличаются более мощным перегнойным горизонтом и отсутствием сплошного подзолистого горизонту. По составу и свойствам серые лесные почвы занимают промежуточное положение между дерново-подзолистыми почвами и черноземами.

Климат лесостепной зоны менее влажный, чем таежно-лесной, но более теплый.

Серые лесные почвы залегают на лёссовидных карбонатных суглинках (в западной части зоны), на покровных суглинках (в центральной части зоны) или на элювиально-делювиальных глинах (в Поволжье). Это преимущественно тяжелосуглинистые или глинистые почвы. Гумусовый горизонт от 15 до 30 см и более. Горизонт В коричнево-бурый, плотный, в основном ореховатой структуры, глубже буровато-палевый. В связи с тяжелым механическим составом и повышенным содержанием гумуса емкость поглощения серых лесных почв высокая (25-35 мг-экв. и более), степень насыщенности основаниями 75-90% .

Серые лесные почвы сильно распаханы, широко используются для земледелия. В пределах зоны, получают высокие урожаи озимой пшеницы, гречихи, гороха, многолетних трав. Вместе с тем на этих почвах растения весьма отзывчивы на органические, а также на фосфорные и азотные удобрения.

В зависимости от мощности гумусового горизонта и выраженного подзолистого процесса серые лесные почвы делят на три подтипа: светло-серые, серые и темно-серые.

Светло-серые лесные почвы по своим свойствам приближаются к дерново-подзолистым почвам. Верхний гумусовый горизонт этих почв светло-серый, мощностью 15—25 см. Он обеднен коллоидными частицами, кальцием, магнием, полуторными окислами. Сплошной подзолистый горизонт отсутствует, но признаки оподзоливания в виде белесой кремнистой присыпки имеются. В таких почвах выделяют переходный горизонт A2+B1. Содержание гумуса в верхнем горизонте 1,5—4%. Насыщенность основаниями около 60—70%. Реакция солевой вытяжки среднекислая или слабокислая (рН 5,0—5,5). В материнской породе встречаются отложения извести, при воздействии на породу соляной кислотой наблюдается вскипание. Светло-серые лесные почвы бедны питательными веществами; для получения высоких урожаев требуют известкования, внесения органических и минеральных удобрений, в первую очередь азотных и фосфорных.

Серые лесные почвы имеют большую мощность перегнойного горизонта (24-40 см.). Выше в них и содержание гумуса (от 3 до 6%). В иллювиальном горизонте видны отчетливые следы вмывания в виде пятен гумусовой окраски. Насыщенность основаниями чаще 70-80%. Реакция солевой вытяжки в пахотном слое слабокислая или среднекислая (рН 5,0-5,5).

Темно-серые лесные почвы по многим признакам приближаются к черноземам. Гумусовый горизонт у них достигает 40-60 см, содержание гумуса 6-8%. В горизонте B1 следы вмывания сохраняются. Насыщенность основаниями чаще 80-90%. Реакция солевой вытяжки слабокислая или близкая к нейтральной. Эти почвы имеют высокую гидролитическую кислотность, но почти не нуждаются в известковании, лучше обеспечены питательными веществами, эффективность удобрений в зоне менее устойчива.

В зоне лесостепи встречается много смытых почв, оврагов. В Западной Сибири на почвах лесостепи распространены понижения, блюдца.

Почвы широколиственных лесов. Бурые лесные почвы образуются под лиственными лесами в условиях влажного и мягкого океанического климата. Таких почв нет на равнинах центральных частей Евразии, но много в Западной Европе. Бурых лесных почв много в Приатлантической части Северной Америки, где они занимают промежуточное положение между дерново-подзолистыми и красно-бурыми лесными и красноземами на юге.

При значительном количестве осадков (600-650 мм) профиль бурых лесных почв промывается слабо, так как большая часть осадков выпадает летом и промывной режим очень непродолжителен. Мягкий климат способствует активизации процессов преобразования органического вещества. Значительную часть опада энергично перерабатывают многочисленные беспозвоночные, образуя мюллевый гумусовый горизонт. Образуется довольно много бурых гуминовых кислот при подчиненном положении количественно преобладающих фульвокислот, дающих комплексы с железом. Эти соединения осаждаются в виде слабополимеризованных пленок на тонкодисперсных частицах. Образуется непрочно-ореховатая структура.

Наличие такого типа считается общепризнанным с 1930 года под названием либо «бурая лесная» почва, либо «бурозем».

В буроземах доминируют два почвообразовательных процесса: оглнинивание всей почвенной толщи без перемещения продуктов выветривания вниз по профилю и гумусообразование с образованием темного, но с бурыми тонами вследствие преобладания бурых гуминовых и фульвокислот гумусового горизонта, прокрашенного оксидами железа. Бурые лесные – всегда почвы дренированных склонов, либо расчлененной холмистой территории. На низменностях буроземов нет. Чем выше по склону, тем больше гумуса.

Очень распространенным частным почвообразовательных процессом является лессиваж, то есть медленное вмывание илистых частиц в виде взвесей в горизонт В. Профиль бурых лесных почв характеризуется слабой дифференцированностью, маломощным (20-25 см) гумусовым (гумуса 4-6 %, билже к подстилке до 12%) горизонтом. Серо-бурый гумусовый горизонт сменяется горизонтом вмывания Вm (50-60 см) с комковато-ореховатой структурой. Диагностическим признаком таких почв является наличие оглиненного гор. В при отсутствии элювиальных горизонтов. Степень побурения зависит от содержания свободных гидрооксидов железа.

Глинообразование в профиле буроземов может быть как результатом трансформации первичных минералов, так и синтеза глин из ионных компонентов. Особенно распространены трансформации слюд в иллит, а бурый цвет преимущественно определяет отложение гетита.

Почвообразующей породой обычно является лессовидный палевый суглинок, иногда с карбонатными новообразованиями. Водная вытяжка имеет близкую к нейтральной реакцию среды. Большое количество илистых частиц обуславливает значительную емкость поглощения с преобладанием кальция.

Высокая влагоемкость при хорошей водопроницаемости, хорошие тепловые свойства, значительная поглотительная способность с преобладанием кальция, устойчивая комковатая структура определяют высокий уровень естественного плодородия.

Данные почвы очень плодородны при достаточном количестве удобрений и оптимальной агротехнике. Самые высокие в Европе урожаи зерновых получают на бурых лесных почвах, часть их занята виноградниками и садами. Благодаря высокой водопроницаемости буроземы устойчивы к водной эрозии, а глинистый состав исключает дефляцию.

Почвы степной (черноземной) зоны. В нашей стране черноземные почвы простираются широкой полосой от юго-западных границ к предгорьям Алтая и занимают около 190 млн. га, в том числе 119 млн. га пашни. Они распространены в центральных черноземных областях (Воронежская, Тамбовская, Белгородская и др.), на Северном Кавказе, в Поволжье и Западной Сибири. Сформировались эти почвы в условиях богатой степной растительности на породах, содержащих много извести (в основном на лёссовидных суглинках и лёссе). Характерный признак черноземов — большое количество кротовин, видных по профилю, что свидетельствует о степном их происхождении.

Основная отличительная особенность черноземов — наличие мощного темноокрашенного слоя с высоким содержанием гумуса. Накоплению гумуса способствуют благоприятные условия увлажнения. Осадков в западной части зоны выпадает в среднем 500 мм, в восточной — 350, в предгорьях Кавказа -600 мм. Некоторые территории черноземной зоны могут быть отнесены к районам достаточного увлажнения, где в сочетании с богатыми почвами создаются условия для получения особенно высоких урожаев. Гумусовый горизонт в некоторых черноземах достигает 1,5 м. Гумуса в черноземах от 4 до 12 % и выше. Структура зернистая или комковатая. Иллювиальный горизонт содержит карбонаты.

Черноземы, как правило, насыщены поглощенными основаниями (кальцием и магнием), поэтому реакция их обычно нейтральная или слабокислая (рН 6,0-7,0). Поглотительная способность черноземов высокая. Это самые богатые почвы планеты.

Под названием северные черноземы объединяют оподзоленные и выщелоченные черноземы, распространенные в северной, более влажной части зоны. Они характеризуются глубоким залеганием карбонатного горизонта (горизонта вскипания), признаками оподэоливания. Оподзоленные черноземы близки к темно-серым лесным почвам, с которыми они обычно граничат. Это почвы темно-серого или темного цвета, но с сероватым оттенком, содержат гумуса от 5 до 10%, рН 5,5—6,5. Мощность горизонта А 40-45 см, AB1 60-80 см. Карбонаты залегают на глубине 100—125 см.

Выщелоченные черноземы признаков оподзоливания не имеют, они богаче, чем оподзоленные. В них перегнойный горизонт более темной окраски, мощностью 50-70 см, гумуса от 6 до 10%. Реакция близка к нейтральной (рН 6,0-6,5). Карбонаты на глубине 70-110 см. В зависимости от степени выщелоченности они приближаются или к оподзоленным черноземам, или к типичным черноземам.

Типичные черноземы отличаются мощным перегнойным горизонтом (1-1,5 м). Перегноя в верхнем горизонте 10-12% (иногда до 15%). Эти черноземы наиболее плодородны и обладают зернистой структурой. Реакция близка к нейтральной (рН 6,5-7). Горизонт А 50-60 см, а весь гумусовый слой до 150 см. Карбонаты на глубине 70 см.

Обыкновенные черноземы имеют меньшую мощность перегнойного горизонта, обычно от 65 до 90 см. Содержание гумуса в верхних слоях 7— 9%. Структура комковато-зернистая. Карбонаты на глубине 40—60 см, иногда и с поверхности. Реакция нейтральная или даже слабощелочная (рН 7,0—7,5). Обыкновенные черноземы распространены главным образом на повышенных частях рельефа, преимущественно по отрогам Донецкого кряжа, в Среднем Поволжье, Зауралье, Западной Сибири, в северных районах Казахстана; в башкирской АССР, на Южном Урале.

Южные черноземы распространены на юге черноземной зоны в наиболее засушливой ее части. Мощность перегнойного горизонта 30—65 см, содержание гумуса 4—6%. Структура менее прочная. Почвы чаще глинистые и тяжелосуглинистые, карбонаты на глубине 30 см. В районах распространения южных черноземов чаще, чем в северной части зоны, встречаются солонцеватые черноземы.

Многие черноземные почвы слабо обеспечены влагой, особенно летом. Поэтому растения на них периодически страдают от засухи. Так как питательных веществ в черноземах больше, чем в других почвах, они могут в благоприятные по осадкам годы давать высокие урожаи и без удобрений. Однако, как показали опыты, черноземы хорошо отзываются на внесение азотных и фосфорных удобрений, а при возделывании калиелюбивых культур, например сахарной свеклы, и калийных удобрений.

Солончаки, солонцы, солоди. Они не составляют особой почвенной зоны, но широко распространены среди черноземных, каштановых и бурых почв. засоленные почвы занимают 62,3 млн. га, или 2,4% всех почв. На долю солонцов приходится 35 млн. га.

Солончаки содержат в почвенном растворе большое количество (свыше 1%) водорастворимых солей, поэтому культурные растения на них не растут. Такую засоленность выдерживают только специфические растения -солянки.

Причиной возникновения солончаков могут быть почвообразующие породы с высоким содержанием солей, некоторые солончаки появились на месте бывших озер и лагун. Кроме того, засоление происходит и вследствие переноса солей с повышенных элементов рельефа в пониженные, а также из-за поднятия соленосных грунтовых вод. Явления засоления почв наблюдаются и при плохом регулировании поливов на орошаемых землях (вторичное засоление). Гумусовый горизонт может даже отсутствовать. Содержание перегноя от десятых долей до 1-5%. Реакция почвы щелочная (рН 7-9), что зависит от состава солей.

Засоление почвы вызывается хлоридами (хлористым натрием, кальцием), сульфатами (преимущественно сульфатом натрия), карбонатами (карбонатом натрия). В соответствии с этим различают солончаки хлоридные (содержание С1 в плотном остатке 40%), сульфатно-хлоридные (С1 25—10%) и сульфатные (С1 10%).

При большом засолении солончаки покрываются летом сплошной белой коркой — выцветами солей. Встречаются смешанные солончаки, обогащенные одновременно всеми этими солями.

Солончаки чаще отводят под летние, осенние и зимние пастбища, но они имеют очень низкую продуктивность. Для возделывания сельскохозяйственных культур необходимо проводить серьезные мелиоративные мероприятия.

Солонцы представляют собой почвы с высоким содержанием натрия в поглощающем комплексе (больше 15% у хлоридно-сульфатных и свыше 20% у содовых). По теории К. К. Гедройца они образуются из солончаков путем постепенного их расселения, обычно под влиянием опускания уровня грунтовых вод и возникающего затем преобладания нисходящих токов воды над восходящими. При большом количестве натрия в почвенном растворе образуется сода. Появление ее увеличивает дисперсность (распыленность) почвы. При намокании почва становится вязкой, при высыхании — плотной. Существуют и иные теории, объясняющие образование солонцов.

Солонцы резко отличаются по свойствам от всех других почв. Они бесструктурны, сильно распылены, при увлажнении верхний слой заплывает, образуя липкую массу. Мощность гумусового горизонта от 2 до 16 см, содержание гумуса от 1 до 5% и меньше. Реакция почв щелочная (рН 8,0—8,5). Для солонцов характерны надсолонцеватый и подсолонцеватый горизонты. Горизонт В солонцовый столбчатый, именно здесь при высыхании образуется очень плотное столбчато-глыбистые сложение. Солонцы различают по мощности надсолонцеватого горизонта (А): корковые, мелкие, средние, глубокие и по форме структуры солонцеватого горизонта: столбчатые, ореховатые, призматические.

Солонцы вследствие плохих водно-физических свойств имеют низкое плодородие. Основная задача при улучшении агрономических свойств солонцов – вытеснение натрия из поглощенного состояния. С этой целью применяют гипс (4-5 т на 1 га), который, растворяясь, вытесняет натрий и замещает его кальцием, а сульфат натрия вымывается. К другим приемам улучшения солонцов относится глубокая трехъярусная их обработка, при которой верхний слой остается на месте, а горизонт В перемещается и перемешивается с нижележащим карбонатным и гипсовым слоями. После вспашки на солонцах высевают травы, например донник, люцерну.

В результате промывания солонцов и солонцовых почв образуются солоди. Они встречаются пятнами в зонах серых лесных. черноземных и каштановых почв, занимая пониженные элементы рельефа. Различны по морфологии и свойствам. При определенных условиях осолодение может перейти в заболачивание. Вследствие вымывания гумуса и оснований из верхнего горизонта солоди богаты кремнеземом и морфологически напоминают, подзолистые почвы с горизонтом А2 Реакция кислая (рН 5,0—6,0). Иллювиальный горизонт В плотный. В лесостепи Западной Сибири солоди богаче гумусом, содержат его в горизонте A1 5—8%. Солоди отличаются неблагоприятными физическими свойствами, более пригодны для лесных насаждений (в условиях Сибири березово-осиновые колки), чем для полевых культур.

Почвы влажных субтропиков. Красноземы и желтоземы – зональные почвы влажных субтропических лесов. Здесь размещены чайные и цитрусовые плантации. Почвы образованы в условиях субтропического теплого и влажного климата предгорного рассеченного рельефа на красноцветных и желтоцветных породах. Отличаются хорошей зернистой структурой, мощность гумусового горизонта 25-40 см. Содержат гумуса от 5 до 10%. В почвенном профиле этих почв выделяют лесную подстилку А0, гумусовый горизонт A1, элювиальный горизонт А2 и иллювиальный В. Красноземам свойственна кислая реакция почвенного раствора (рН 4-5). Насыщенность основаниями 15-30%. Они нуждаются в известковании. Сельскохозяйственные культуры на красноземах очень отзывчивы на внесение высоких доз фосфорных удобрений, так как фосфаты сильно поглощаются почвой.

В пустынных степях (полупустынях) субтропического пояса на незасоленных пылевато-суглинистых породах в условиях хорошего дренажа появляется особый тип пустынно-степных почв – сероземы. В отличие от бурых пустынно-степных почв сероземы периодически глубоко промачиваются, так как максимум осадков в субтропиках смещен с летнего сезона на зимнее- и ранневесенний, когда воздух еще не сильно прогрет и испарение не столь велико.

В понижениях рельефа пустынных степей и полупустынь, испытывающих влияние грунтовых вод, распространены луговые солонцеватые и солончаковые почвы и солончаки. Почвы речных и озерных террас, испытавшие в прошлом воздействие близкого горизонта грунтовых вод, а в настоящее время в силу понижения базиса эрозии утратившие эту связь, представлены различного рода солонцами: от солончаковатых корковых до столбчатых и глубоко-столбчатых осолоделых.

Комплексность почвенного покрова и большое участие в нем солонцеватых почв и солонцов характерны и для полупустынных областей тропических поясов Земли, где наряду с бурыми и красновато-бурыми почвами опустыненных саванн и кустарников широко распространены солонцы и солончаки.

Источник