Почвенный поглощающий комплекс

Понятие о почвенном поглощающем комплексе было введено в почвоведение К.К. Гедройцем. Он установил, что почвы содержат некоторое количество катионов, нерастворимых в дистиллированной воде, но легко переходящих в раствор при обработке определенной навески почвы раствором нейтральной соли (NH4C1, NaCl, ВаС12 и т. д.). При этом часть катионов нейтральной соли поглощается почвой, а взамен поглощенной части в растворе появляются в эквивалентном количестве другие катионы, а в ряде случаев — водородный ион. Свойством поглощения катионов из растворов обладают предколлоидная (0,001—0,0001 мм) и особенно коллоидная (

Другая составная часть поглощающего комплекса — это поглощенные коллоидами, способные к обменным реакциям катионы или анионы. Обзор почвенных коллоидов показывает, что большинство из них несет отрицательный заряд и поэтому способно поглощать и обменивать преимущественно катионы.

Лишь в условиях нейтральной и кислой сред некоторые коллоиды приобретают положительный заряд и почва обнаруживает способность к поглощению анионов, что особенно заметно при обильном содержании гидроксидов железа и алюминия, как это наблюдается в красноземах и ферраллитных почвах.

Количество поглощенных катионов изменяется в зависимости от общего содержания коллоидов, соотношения между органическими минеральными коллоидами и от реакции среды.

Можно привести следующие величины емкости обмена глинистых минералов (мг-экв на 100 г) (табл. 9.3).

Органические коллоиды обладают значительно большей поглотительной способностью, чем минеральные. Так, чистый коллоид гуминовой кислоты может поглотить 350—450 мг-экв, а фульвокислоты — 600—700 мг-экв оснований на 100 г почвы. По данным К.К. Гейдройца, в черноземе, содержащем 10 % гумуса, около 50 % емкости обмена обусловлено органической частью. В почве коллоиды составляют лишь часть ее массы (максимум до 20—25 %), гумусовые вещества исчисляются единицами процентов. Поэтому количество оснований, способных к поглощению и обмену в почвах, значительно ниже, чем в чистых коллоидах.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 1460 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Почвенный поглощающий комплекс

ПОЧВЕННЫЙ ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОМПЛЕКС (ППК) — совокупность минеральных, органических и органоминеральных компонентов твердой части почвы, обладающих ионообменной способностью. ППК обусловливает поглотительную способность почв и характеризуется емкостью поглощения или емкостью катионного обмена (ЕКО), определяемой как сумма всех обменных катионов, которые можно вытеснить из данной почвы.[ . ]

Почвенно-поглощающий комплекс этих почв часто не насыщен основаниями и содержит водородные ионы. Реакция почвенного раствора слабо кислая. Степень насыщенности основаниями в ряде случаев низкая. Кислые почвы нуждаются в известковании полными нормами по гидролитической кислотности. Внесение же малых доз извести полезно в пределах всего района. Содержание гумуса понижено. Необходимо увеличение запаса почвенного перегноя путем внесения навоза, навозно-торфяных и навозно-земляных компостов, а также в ряде случаев применение зеленого удобрения и травосеяния.[ . ]

Почвенный поглощающий комплекс состоит из ■нерастворимых в воде солей кремневых, алюмокрем-невых и различных органических кислот. Часть связанных с этими кислотами металлов (в некоторых ■случаях и водород) способна вступать в обмен ■с металлами (катионами) тех простых солей, которые находятся в почвенном растворе. Органическая часть этого комплекса получила название гуматной части, а минеральная — алюмосиликатной (по старой терминологии называемой цеолитной).[ . ]

ППК — почвенный поглощающий комплекс.[ . ]

Химизм почвенного раствора является для почвенных организмов экологическим фактором первостепенной важности. Так, на рост растений оказывает значительное влияние реакция почвенного раствора (pH), связанная с содержанием в почве кислот (угольной кислоты, фульвокислот в глеево-подзолистых почвах) или щелочей (сода в солонцах), которая сильно зависит и от состава ионов, входящих в почвенный поглощающий комплекс. Обилие ионов водорода или алюминия вызывает кислую реакцию, ионов натрия — щелочную. Высокой кислотностью отличаются подзолистые и болотные почвы, щелочностью — солонцы. Черноземы имеют реакцию, близкую к нейтральной.[ . ]

В состав почвенного поглощающего комплекса входят почвенные коллоиды, то есть частицы меньше 0,00025 мм и более крупные частицы до 0,001 мм, которые имеют некоторые свойства, сходные со свойствами коллоидов, и обладают физико-химической поглотительной способностью. Почвенные коллоиды подразделяют на органические, минеральные и органоминеральные (состав и строение последних изучены мало). Органические коллоиды представлены преимущественно гумусовыми веществами (гумино-вые кислоты, фульвокислоты и их соли). В состав минеральных коллоидов входят как кристаллические соединения, главным образом глинистые минералы (каолинитовой и монтмориллонитовой группы и группы гидрослюд), так и аморфные (кремневая кислота, гидраты полуторных окислов и др.).[ . ]

Значение почвенного поглощающего комплекса в леспых почвах.[ . ]

Концентрация почвенного раствора обусловливается также состоянием почвенного поглощающего комплекса. Чем больше коллоидов в почве, тем большей емкостью поглощения она обладает. В свою очередь, чем больше емкость поглощения, тем больше устойчивость почвы против воздействия внешних факторов и тем медленнее оно изменяет свои свойства, в частности, реакцию. Эта особенность почвы называется буферностью.[ . ]

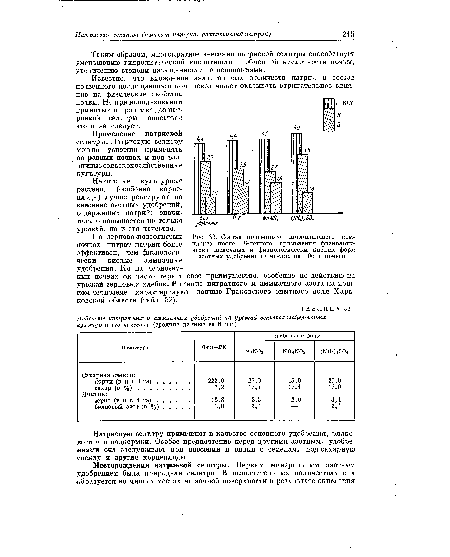

| Состав почвенного поглощающего комплекса после 18-летнего применения физиологи-лески щелочных и физиологически кислых форм азотных удобрений (в мг-экв. на 100 г почвы). |  |

У черноземных почв в поглощающем комплексе преобладает кальций, и это определяет многие свойства черноземов, в частности наличие комковато-зернистой структуры. У засоленных почв свойства определяются большим содержанием в поглощающем комплексе натрия. Вхождение натрия в почвенный поглощающий комплекс способствует ухудшению структуры, распылению почв и ухудшению их физических свойств.[ . ]

Возникшие при разрушении почвенного поглощающего комплекса гидрозоли перемещаются нисходящим током воды в нижние горизонты почвы. Встречаясь на некоторой глубине с электролитами, гидрозоли коагулируют и выпадают в виде гидрогелей, образуя иллювиальный горизонт.[ . ]

Совместное присутствие в почвенном поглощающем комплексе солодей одновременно водорода и натрия свидетельствует о чередовании процессов периодического осолонцевания этих почв под воздействием слабых концентраций солей щелочных металлов и последующего промывания почв растворами, содержащими перегнойные и органические кислоты.[ . ]

Обменный и подвижный магний. В почвенном питании растений большую роль играют коллоиды почвы, представляющие собой мельчайшие нерастворимые в воде частицы (менее 0,25 микрона) минеральных и перегнойных веществ. Вследствие малого размера коллоидные частицы, носящие название почвенного поглощающего комплекса, имеют большую общую поверхность и большую поверхностную энергию. Они способны на своей поверхности удерживать положительно заряженные ионы — катионы кальция, магния, калия, водорода и другие и предохранять их от вымывания. В то же время эти поглощенные катионы могут обмениваться на другие катионы почвенного раствора или могут быть вытеснены из почвы катионом любой соли. Обменные или поглощенные катионы являются доступными веществами для питания растений.[ . ]

При значительном содержании в почвенном поглощающем комплексе одновалентных катионов калия и натрия ухудшается структура почвы; пептизирующая способность по отношению к почвенным коллоидам у натрия выше, чем у калия. Однако количество натрия, вносимого с калийными удобрениями, не настолько велико, чтобы оказать существенное влияние на структуру почвы. Так, в опытах Долгопрудной агрохимической станции применение в течение 15 лет калийных удобрений в севообороте с клевером на дерново-подзолистой суглинистой почве не отражалось на этом показателе.[ . ]

При обменном поглощении катион почвенного раствора переходит в твердую фазу почвы, а взамен его из состава почвенно-поглощающего комплекса выделяется эквивалентное количество другого катиона. Так, например, если почву обработать раствором хлористого натрия (ЫаС1), то в растворе количество натрия уменьшается, а взамен его в растворе появляется катион кальция, калия и др. В количественном отношении они точно эквивалентны количеству поглощенного катиона натрия.[ . ]

Подзолистые почвы, у которых свойства почвенного поглощающего комплекса определяются Н+, занимают промежуточное место между черноземами и засоленными почвами по прочности структуры и физическим свойствам.[ . ]

Различные ионы водс(рода, находящиеся в почвенном поглощающем комплексе, обозначены в этой схеме цифрами в порядке возрастающей трудности замещения их на катионы солей.[ . ]

Приемы регулирования катионного состава почвенного поглощающего комплекса, определяющего кислую или щелочную реакцию, разработаны К. К. Гедройцем. Это известкование кислых и гипсование щелочных почв (химическая мелиорация), теоретической основой которых является учение о поглотительной способности.[ . ]

Реакция обмена между катионами раствора и почвенного поглощающего комплекса заканчивается установлением некоторого подвижного равновесия. Характер обменной реакции (установление равновесия) в сильной степени зависит от состава и концентрации раствора, его объема, природы обменивающихся катионов и свойств почвы. При изменении состава, количества и концентрации раствора в результате увлажнения или высушивания почвы, внесения удобрений, образования минеральных солей при разложении органического вещества микроорганизмами, выделения С02 и других веществ корнями растений это равновесие смещается, и тогда одни катионы переходят из раствара в поглощенное состояние, а другие из поглощенного состояния — в почвенный раствор. Так, при заделке в почву растворимых солей (KCl, NH4C1, NaN03 и др.) концентрация почвенного раствора повышается, катионы соли вступают в обменную реакцию с катионами почвенного поглощающего комплекса, часть их поглощается почвой. При усвоении какого-либо катиона растениями концентрация его в растворе снижается, этот катион из поглощенного состояния переходит в раствор в обмен на ионы водорода или другие катионы, находящиеся в почвенном растворе.[ . ]

Черноземы являются лучшими почвами нашей страны. В почвенном поглощающем комплексе их преобладают кальций и магний, что обусловливает реакцию, близкую к нейтральной. Черноземы содержат большое количество элементов питания.[ . ]

КИСЛОТНОСТЬ пбчвы — концентрация ионов водорода (pH) в почвенном растворе (активная, или актуальная, кислотность) и в почвенном поглощающем комплексе (потенциальная кислотность); один из важнейших агрохимических показателей.[ . ]

Даже при высоком содержании поглощенного магния в составе почвенного поглощающего комплекса не создаются такие морфологические и физико-химические свойства, которыми характеризуются солонцы, насыщенные натрием. Образование слитных почв при высоком насыщении их магнием объясняется способностью обменного магния в щелочной среде в растворе с некоторыми другими солями образовывать особые цементы, которые склеивают почву в слитную массу. В некоторых случаях низкое плодородие почв, отличающихся высоким содержанием обменного магния (до 50% емкости), было связано с минералогическим составом илистой фракции этих почв, а именно е преобладанием монтмори-ноллита. Указанный минерал способен сильно набухать в почве, что приводит к ухудшению структуры почвы.[ . ]

Действие гипса на солонцовые почвы многогранно: кальций гипса вытесняет из почвенного поглощающего комплекса обменный натрий, участвует в коагуляции коллоидов, образовании гу-матов кальция и почвенной структуры. В результате гипсования нормализуется щелочность почвенного раствора. Величина рННго из сильнощелочного интервала переходит в слабощелочной. Одновременно снижается дзета-потенциал с 20—30 до 10— 20 мВ.[ . ]

Эта форма кислотности обусловлена ионами водорода, более прочно связанными в почвенном поглощающем комплексе и способными обмениваться на основания только в нейтральной или щелочной среде. Эти ионы водорода труднее замещаются на основания и вытесняются в раствор только гидролитически щелочными солями. В качестве гидролитически щелочной соли применяется уксуснокислый натрий, который в водном растворе образует слабо диссоциирующую уксусную кислоту и сильное основание — pH раствора 8,2.[ . ]

Реакция почв нейтральная в верхних горизонтах и щелочная в нижних. Емкость обмена высокая — 30-35 мг-экв. Почвенный поглощающий комплекс насыщен или слабо не насыщен основаниями. Возможно присутствие обменного натрия в количестве 3-5% от суммы обменных оснований. Содержание гумуса гуматно-фульватного состава в горизонте А.1 составляет 3,5-5%, оставаясь достаточно высоким (1,5-2,5%) в палево-метаморфическом горизонте. Характерно большое (40-70%) количество трудно гидролизуемых веществ в составе органического вещества.[ . ]

Анализ обменных катионов. В почвах, кроме химических элементов, жестко закрепленных в составе минералов и растворенных в почвенном растворе, имеются элементы сорбированные на поверхности дисперсных, преимущественно коллоидных, частиц (диаметр меньше 0,0001 мм), представляющих почвенный поглощающий комплекс (ППК). Они обмениваются с химическими элементами почвенного раствора и находятся в равновесии с актуальными природными условиями Так, в стенных и сухостепных почвах основными в поглощающем комплексе являются катионы Са2+, К 2+, М;Г и К+, а в лесных почвах вместо Кат могут появляться ионы водорода и алюминия. Состав ППК может изменяться после погребения.[ . ]

Почвы степного типа почвообразования вследствие хорошей гумусированности (гуматного типа гумуса), высокой насыщенности почвенного поглощающего комплекса катионами кальция и магния обладают повышенной способностью к агрегатированию. Поэтому они при одном и том же содержании физической глины являются более легкими по сравнению с минеральными почвами других типов почвообразования.[ . ]

Совокупность частиц почвы, обладающих абиотической катионной или анионной поглотительной способностью, называется, по К. К. Гедройцу, почвенным поглощающим комплексом (ППК).[ . ]

Это свойство почвы связано с наличием в пей частиц почвенного поглощающего комплекса — это мелкодисперсная коллоидная часть почвы, смесь минеральных (алгомосиликатных) п органических (гумино-кых) соединений. На их поверхности в адсорбированном (поглощенном) состоянии находятся катионы. Некоторая часть коллоидов почвы в определенных условиях может быть заряжепа положительно, поэтому на них в поглощенном адсорбированном состоянии будут находиться анноны. Обменные катионы в анионы — это одапт из важнейших источников питания для растений. Катионы и анионы, находящиеся в поглощенном состоянии па частицах почвенного поглощающего комплекса, могут обмениваться на иопы, адсорбированные на поверхности клеток корня. Особенно успешно проходит этот процесс при тесном контакте между коллоидами почвы и клетками корпя (контактный обмен). Доступность поглощенных катионов зависит от ряда условий: 1) от степени насыщенности почвы дапным катионом. Чем относительно больше данного катиона (по отпошеишо ко леем другим поглощенным катионам) находится в почве, тем с мепь-шей силой он удерживается и легче поступает в клетки корпя; 2) от насыщенности данным катионом поверхности клеток корпя растения. Чем больше эта насыщенность, тем меньше способность клеток корня к его поглощению. Насыщенность клеток катионом зависит от быстроты его продвижения внутрь растения, а также от скорости его использования. Чем интенсивнее процессы обмепа веществ в растении, чем больше его темпы роста, тем выше его способность к поглощению катионов; 3) от содержания воды в почве. Показано, что обмен ионов между коллоидами почвы и клетками корпя осуществляется легче в том случае, когда поверхность соприкосновения увлажнена.[ . ]

В заключение следует отметить, что сельскохозяйственное использование угодий более сильно, чем кислотные эмиссии, влияет на содержание обменных оснований и степень насыщенности почвенного поглощающего комплекса в дерновом горизонте. Дерновый процесс меняет кислотные свойства всего почвенного профиля лугов, насыщает поглощающий комплекс гумусового горизонта обменными основаниями, повышает буферность, препятствует водной и ветровой эрозии почв.[ . ]

На самом деле, чтобы решить вопрос о необходимости известкования почвы, помимо величины ее гидролитической кислотности надо знать, какую долю она составляет от общей емкости поглощения почвенного поглощающего комплекса почвы.[ . ]

Химическую мелиорацию целесообразно применять и для улучшения свойств солонцовых почв. Солонцовые почвы отличаются крайне неблагоприятными для растений свойствами, обусловленными присутствием в почвенном поглощающем комплексе (ППК) этих почв значительных количеств ионов натрия. Именно повышенное содержание в почве ионов натрия вызывает процесс осо-лонцевания почв, в результате чего образуются солонцы, обладающие плохими водно-физическими свойствами. Эти почвы отличаются высокой вязкостью, липкостью, сильным набуханием во влажном состоянии и способностью к уплотнению при иссушении, а также слабой физиологической доступностью влаги.[ . ]

Одним из путей формирования солонцов, по теории К. К. Гед-ройца, является их образование при рассолении солончаков, содержащих натриевые соли. В присутствии солей коллоиды почвы находятся в скоагулированном состоянии. При рассолении натриевого солончака почвенный поглощающий комплекс насыщается ионом натрия, коллоиды переходят в пептизированное состояние и перемещаются в глубь профиля почвы, образуя иллювиальный горизонт, обогащенный коллоидами.[ . ]

По М.В. Каталымову (1959), цинк в почвах может находиться в следующих формах: в кристаллической решетке минералов, — этот цинк не доступен растениям; в составе органических веществ почвы он становится доступным растениям лишь после их минерализации; в поглощенном минеральными и органическими коллоидами состоянии,— этот катион вытесняется из почвенного поглощающего комплекса растворами нейтральных солей. В результате таких реакций обменная форма цинка может служить источником питания для растений. Соединения цинка в воднорастворимой форме, в почвенном растворе, являются непосредственным источником корневого питания растений.[ . ]

Положительное действие магния и бора на урожай сельскохозяйственных культур зависит от свойств почвы: на легких почвах, бедных этими элементами, оно проявляется значительно сильнее, чем на тяжелых. Эффективность сочетания магния и бора на фоне извести на легкой почве значительно выше, чем на тяжелой. Очевидно, в данном случае большое значение имеет почвенный запас этих элементов: с одной стороны, соотношение между катионами (Са, и др.) в почвенном поглощающем комплексе и почвенном растворе, с другой — наличие необходимого количества бора.[ . ]

Научные основы химической мелиорации почв были заложены классическими исследованиями К. К. Гедройца. Эти исследования показали, что состав поглощенных катионов оказывает сильное влияние на свойства почвы и рост растений. Из поглощенных катионов особенно большое значение имеет кальций: многие важные агрономические свойства почвы, рост и развитие растений в сильной степени зависят от насыщенности почвенного поглощающего комплекса кальцием. Методы химической мелиорации кислых и солонцовых почв основаны на изменении состава поглощенных катионов в этих почвах, главным образом путем введения кальция в почвенный поглощающий комплекс. Для нейтрализации кислотности и повышения плодородия кислых почв основным мероприятием является известкование, а для устранения повышенной щелочности и улучшения свойств солонцовых почв — гипсование.[ . ]

Диагностируются по наличию грубогумусового горизонта, залегающего на железисто-метаморфическом горизонте, в котором иногда прослеживаются признаки иллювиирования органического вещества. Характерно его глубокое проникновение в минеральную толщу: на глубине 50-100 см содержится до 1,5-2,0 и даже 3% гумуса. Реакция почв кислая или слабокислая, в верхней части профиля может быть сильнокислой. Степень насыщенности основаниями почвенного поглощающего комплекса колеблется по профилю от 10 до 60%. Характерна слабая вертикальная дифференциация мелкозёма по количеству и составу ила. Профиль обогащен несиликатными формами железа и алюминия: характерно их накопление в верхней части профиля.[ . ]

Придорожные почвы. Со строительством дорог во всем мире стали изменяться придорожные почвы, а с появлением автомобильного транспорта этот процесс усилился. Под воздействием строительства и эксплуатации автодорог в придорожной полосе формируются ландшафты, которые, хотя и сохраняют естественный характер и подчиняются природным закономерностям, несут антропогенное содержание в виде специфических растительных группировок, состава грунтовых вод и, особенно, измененных свойств почв (Александровская, 1985). Практически все свойства придорожных почв меняются, причем консервативные свойства меняются в основном из-за изменения водного режима и привноса твердого вещества. Во всех придорожных почвах увеличивается содержания валового кальция, что связано с использованием при строительства дорог кальцесодержащих материалов (известнякового гравия и др.). Состав водорастворимых компонентов и особенно состав почвенного поглощающего комплекса и реакция почвенной среды меняется коренным образом. Иногда создается парадоксальная ситуация: при сохранении и даже усилении консервативных свойств, например морфологических свойств дерново-подзолистых почв, важнейшие химические свойства — состав почвенного поглощающего комплекса и pH, становятся нетипичными для этих почв. В дерново-подзолистых почвах с хорошо сохранившимся и даже увеличившим свою мощность подзолистым горизонтом почвенный поглощающий комплекс полностью насыщается основаниями, а реакция среды меняется со слабо кислой на нейтральную и даже слабощелочную.[ . ]

Источник