Серые лесные почвы

Эти почвы развиваются в пределах умеренно континентальных лесо-лугово-степных областей суббореального пояса. В Евразии фрагментарно выраженная зона серых лесных почв протягивается с запада на восток от придунайских равнин до предгорий Саян. Наиболее обширные ареалы этих почв приурочены к Волыно-Подольской, Среднерусской, Приволжской возвышенностям, к югу Западно-Сибирской равнины. В Северной Америке они субмеридионально простираются к западу от Великих Озер.

Климат районов распространения серых лесных почв — континентальный или умеренно континентальный. Годовые амплитуды среднемесячных температур до 30—40 °С. Лето теплое, а зима холодная или умеренно холодная. Осадков выпадает 400—700 мм в год. При этом среднегодовой коэффициент увлажнения равен или даже несколько больше единицы, что обеспечивает периодически промывной тип водного режима почв.

Наиболее характерными почвообразующими породами для серых лесных почв являются лёссовидные, покровные или аллювиально-озерные суглинки, реже моренные наносы и элювии плотных пород. Почвообразующие породы обычно карбонатны.

Значительные площади серых лесных почв приурочены к хорошо дренируемым возвышенным равнинам. Это территории с волнистым или холмистым рельефом и с четко выраженной овражно — балочной сетью. Вместе с тем описываемые почвы формируются и на плоских слаборасчлененных междуречьях, в низменностях и межгорных котловинах. Характер геоморфологических условий находит отражение в особенностях строения профиля этих почв.

Естественный растительный покров серых лесных почв представлен двумя основными типами лесов. В лесо-лугово-степных областях Европы они формируются под широколиственными травянистыми лесами с участием дуба, липы, клена, бука, граба или ясеня. В сибирских областях на серых лесных почвах произрастают березовые леса с примесью осины, а на востоке — сосны и лиственницы.

Надземный и внутрипочвенный опад, поступающий в серые лесные почвы, богат основаниями, азотом, содержит относительно мало

восков и смол, что благоприятствует его ускоренному и глубокому разложению.

Серые лесные почвы отличаются сложным по строению морфологическим профилем, имеющим большую мощность.

А0 — лесная подстилка из отмерших листьев, остатков трав мощностью до 3 см;

A1fh — гумусово-аккумулятивный горизонт, серый, темно- или светло-серый, комковато- или ореховато-зернистый; густо переплетен корнями травянистых растений; мощность 20—30 см;

A1fhA2 — гумусово-элювиальный, светлее предыдущего, комковатый, с признаками горизонтальной делимости, на гранях структурных отдельностей — белесая присыпка, внутренние части агрегатов имеют более темный цвет, иногда содержат округлые микроконкреции железа диаметром до 1,0—1,5 мм; мощность 20—40 см;

А2В— элювиально-иллювиальный горизонт, серовато-бурый, ореховатый, с признаками горизонтальной делимости, присыпка на поверхности структурных агрегатов выражена достаточно отчетливо;

Bth — иллювиально-метаморфический, бурый или буро-коричневый, более тяжелый по гранулометрическому составу и более плотный, чем вышележащий, ореховатый с призматичностью, на гранях структурных отдельностей — темно-серые глянцевитые пленки органо-минерального состава, особенно ярко выражены в верхней части горизонта; мощность нередко 50 см;

Вт — метаморфический оглиненный горизонт, светлее вышележащего, желто- бурый, бурый, менее оструктурен, ореховато-призматический; пленки на гранях структурных отдельностей более светлые; мощность 20—40 см;

Вса — карбонатный горизонт, палево-желтый или палево-бурый, глыбисто-призматический, с карбонатными образованиями в виде псевдомицелия и мелких конкреций; мощность до 50 см.

С глубины порядка 200 см начинается горизонт С — обычно карбонатный лёссовидный суглинок.

Для серых лесных почв характерен своеобразный гумусовый профиль, особенно по составу гумуса (рис. 17.2). В верхнем горизонте в среднем содержится 5—8 % гумуса при отношении Сг/Сф от 1 до 1,2—1,3. На глубине около 30—40 см количество гумуса убывает до 1—2%. Но в горизонте Blh может несколько возрастать, причем, как правило, в этом горизонте заметно расширяется отношение С/Сф, происходящее главным образом за счет увеличения доли гуминовых кислот, связанных с кальцием. Ниже степень гумусированности постепенно уменьшается.

Реакция почвенного раствора в профиле серых лесных почв изменяется от слабокислой, иногда кислой в верхней части профиля (горизонт А1А2) до нейтральной и щелочной в нижней (горизонт Вса). Емкость поглощения — средняя, варьирует по профилю в пределах 15—30 мг экв на 100 г почвы, увеличиваясь в гумусово-аккумулятивном и иллювиальном горизонтах. Ненасыщенность почв основаниями наблюдается только в верхней части профиля (10—20%). Кроме

калия и магния здесь в почвенном поглощающем комплексе присутствуют в небольшом количестве водород и алюминий. Валовой химический и гранулометрический состав обнаруживает тенденцию к дифференциации профиля по элювиально-иллювиальному типу. Разница в содержании R,03, Si02, ила между элювиальными и иллювиальными горизонтами в серых лесных почвах меньше, чем в подзолистых, но выражена достаточно отчетливо.

Таким образом, особенности химических и физико-химических свойств серых лесных почв выражаются в том, что в их профиле совмещаются признаки значительной аккумуляции гумусовых веществ, элювиально-иллювиальной дифференциации профиля и выщелачивания карбонатов.

Генезис серых лесных почв объясняется следующим образом. Вследствие повышенного содержания зольных элементов и азота, малого содержания восков и смол в опаде трав и древесных лиственных породах создаются благоприятные предпосылки для глубокого преобразования растительных остатков. Этому же способствуют гидротермические условия — относительно высокие температуры почвы и достаточная их увлажненность в весенне-летний и осенний периоды.

В такой обстановке происходит интенсивная гумификация органического вещества под воздействием разнообразных микроорганизмов, многочисленных насекомых и дождевых червей. Продуцируется гумус с относительно повышенным содержанием гуминовых кислот, преимущественно муллевого типа.

Часть образующихся гуминовых и фульвокислот усредняется уже на месте своего образования в верхней части профиля за счет оснований, освобождающихся при разложении растительного опада. Однако для полной нейтрализации гумусовых веществ этих оснований не хватает, поскольку значительная их доля выщелачивается из ризосферы в периоды усиления промывного режима (весной и осенью). Остающиеся неусредненными гуматы кальция и фульваты R,03 вымываются вниз по профилю. По мере насыщения основаниями они выпадают в осадок в средней части профиля. При этом основная зона вмывания гуматов кальция, как менее подвижных соединений, оказывается в горизонте Bth, тогда как фульваты железа и алюминия проникают и глубже — до глубины 100 см и более. Именно с этим обстоятельством связано расширение отношения Сг /Сф в горизонте Вth и его сужение в более глубоких горизонтах.

Результаты взаимодействия гумусовых кислот с минеральной частью почв проявляются в морфологическом облике последних. Самый верхний горизонт приобретает связанную с гумусово-аккумулятивными явлениями темно-серую окраску. В залегающей под этим горизонтом части профиля, через которую мигрируют неусредненные гумусовые вещества, происходит осветление поверхностей структурных агрегатов. Это обусловлено тем, что гумусовые кислоты растворяют красящие пленки гидроксидов железа на зернах светлоокрашенных минералов (кварц, полевые шпаты). Возникает эффект белесой присыпки, покрывающей комки почвы. В нижележащих горизонтах, где осаждаются вмываемые органо-минеральные соединения, напротив, на структурных отдельностях появляются пленки иллювиирования, придавая поверхностям агрегатов более темную окраску, чем их внутренняя масса.

Вынос во влажные периоды неусредненных гуматов кальция и связанных с фульвокислотами гидроксидов железа и алюминия приводит к ослаблению прочности структурных агрегатов, диспергации минеральных коллоидов и вымыванию их с нисходящими токами влаги в более глубокие горизонты (особенно в горизонт BJ. В серых лесных почвах процесс лессиважа выражен слабее, чем в подзолистых суглинистых почвах, но тем не менее текстурная дифференциация профиля в них заметна достаточно отчетливо. Кроме вмывания илистых частиц утяжеление горизонта Bth в определенной степени обязано также и внутрипочвенному выветриванию, при котором вторичные глинистые минералы накапливаются на месте своего образования.

Текстурная дифференциация профиля оказывает воздействие на особенности водного и окислительно-восстановительного режимов серых лесных почв. Во многих из них на границе гумусово-аккумулятивного и иллювиального горизонтов присутствуют мелкие железистые конкреции, свидетельствующие, по-видимому, о некотором застое влаги во влажные периоды года над оглиненной частью и развитии анаэробной обстановки.

Именно к нижней части гумусового профиля часто приурочен максимум белесой присыпки, что может быть объяснено периодическим возникновением здесь восстановительных условий, способствующих переходу окисных форм железа в растворимые закисные и более высокой подвижности органо-минеральных соединений.

На генезис серых лесных почв оказывает заметное воздействие весьма интенсивный биологический круговорот, характерный для травянистых лесных фитоценозов (особенно для широколиственных лесов). В приповерхностных горизонтах этих почв происходит биогенная аккумуляция кальция, магния и других зольных элементов. Однако этот процесс не компенсирует полностью климатогенного (связанного с просачиванием атмосферных осадков) выноса оснований и поэтому почвы имеют в верхнем горизонте слабокислую реакцию и глубоко выщелоченный от карбонатов профиль.

Рассмотренная выше концепция происхождения серых лесных почв впервые упоминается в работах В.В. Докучаева, который рассматривал эти почвы как первичный самостоятельный зональный тип, соответствующий определенной комбинации современных факторов почвообразования. Вместе с тем в почвоведении существуют и другие точки зрения, согласно которым серые лесные почвы — это либо стадия преобразования черноземов после поселения на них леса, либо, напротив, стадия трансформации первичных оподзоленных почв, испытывающих влияние наступающей на лес лугово-степной растительности. Исследование почвообразования на разновозрастных датированных наносах показывает, что для формирования более или менее зрелого профиля серых лесных почв необходимо время не менее 3000 лет.

Серые лесные почвы по мощности гумусового горизонта и содержанию в нем гумуса разделяются на светло-серые, серые и темно- серые. Серые лесные почвы широко используются в земледелии. На них выращивают зерновые культуры, кукурузу, свеклу, картофель и др. Наиболее плодородны темно-серые лесные почвы. Серые и светло-серые почвы в большей степени требуют мелиоративных мероприятий, внесения органических и минеральных удобрений, травосеяния, известкования.

Источник

Почвообразующими породами серых лесных почв служат

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||

|  |

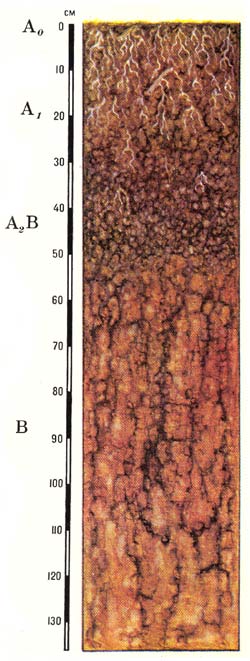

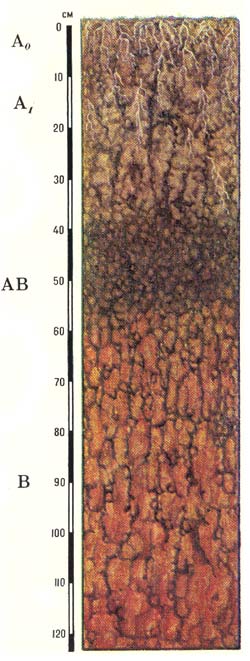

| Профиль серых лесных почв | Профиль темно-серых лесных почв |

А0 — лесная подстилка мощностью 2-5 см, состоит из побуревшего лесного опада;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 10-55 см, серый или темно-серый, иногда буровато-темно-серый, зернистой неясно комковато-порошистой структуры, содержит много живых корней растений;

A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15 см, серовато-белесый или серовато-буроватый, плитчатой, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой со слоеватостью структуры;

А2В — переходный горизонт, на буром, темно-буром или коричневом фоне белесые пятна, языки и присыпка, ореховатой, комковато-ореховатой, остроугольно-мелкоореховатой структуры, темная глянцевая корочка по граням структурных отдельностей; иногда не имеет признаков оподзоливания и выделяется как переходный горизонт АВ;

В — иллювиальный горизонт, темно-бурый или темно-коричневый, ореховатой или ореховато-призматической структуры, плотный, грани структурных отдельностей покрыты блестящими глянцевитыми пленками;

ВС — переходный горизонт более светлой окраски, структура выражена хуже, плотность меньшая; в этом горизонте чаще всего появляются выделения карбонатов; горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу.

Тип серых лесных почв подразделяется на три подтипа, которые существенно различны по морфологическому строению почвенного профиля, составу и химическим свойствам, возможностям использования.

Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта закономерность наиболее резко выражена в светло-серых лесных и в меньшей степени в темно-серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в светло-серых. Содержание гумуса в светло-серых почвах изменяется от 1,5-3,0% на западе до 5% на востоке; в серых лесных почвах — 3-4% и 6-8%, в темно-серых — 3,5-4,0 и 8-9% соответственно. В составе гумуса темно-серых почв преобладают гуминовые кислоты. В гумусе верхних горизонтов светло-серых и серых лесных почв преобладают фульвокислоты, но в горизонтах A1A2, А2В (АВ) и B1 заметно преобладают гуминовые кислоты.

Светло-серые и серые лесные почвы имеют кислую реакцию в верхних горизонтах, степень насыщенности основаниями составляет 70-85%. Емкость поглощения светло-серых почв — 14-18 мг-экв на 100 г почвы, серых почв — 18-30 мг-экв на 100 г почвы; в иллювиальном горизонте емкость поглощения заметно возрастает. Темно-серые лесные почвы имеют слабокислую реакцию в верхних горизонтах, высокую степень насыщенности основаниями (80-90%) и емкость поглощения (20-45 мг-экв на 100 г почвы). Гидролитическая кислотность серых и светло-серых почв — 5-7 мг-экв на 100 г почвы; у темно-серых почв она заметно меньше.

По комплексу агрономических свойств тип серых лесных почв можно разделить на две группы: 1) светло-серые и серые; 2) темно-серые почвы.

Хотя серые лесные почвы и отличаются от светло-серых несколько лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными физическими свойствами — слабой оструктуренностью и заметной распыленностью пахотного слоя. Поэтому главными мероприятиями, направленными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного горизонта, травосеяние. После устранения дефицита азота в этих почвах хороший эффект дают фосфорные удобрения.

Для повышения плодородия темно-серых лесных почв также важно систематическое внесение органических и минеральных удобрений (в меньших количествах), увеличение мощности пахотного горизонта.

В процессе окультуривания серых лесных почв снижается их кислотность, повышается емкость поглощения и насыщенность основаниями, возрастает содержание элементов питания растений, улучшаются состав гумуса, водно-воздушный режим и физико-механические свойства. Поскольку в серых лесных почвах наблюдается периодический недостаток атмосферного увлажнения, важное значение имеют мероприятия по борьбе за накопление влаги.

При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, льна и др.

Тип серых лесных глеевых почв включает в себя следующие подтипы:

- Светло-серые лесные почвы

Серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы Темно-серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы