Биология. Тест 1

Поможем успешно пройти тест. Знакомы с особенностями сдачи тестов онлайн в Системах дистанционного обучения (СДО) более 50 ВУЗов. При необходимости проходим систему идентификации, прокторинга, а также можем подключиться к вашему компьютеру удаленно, если ваш вуз требует видеофиксацию во время тестирования.

Закажите решение теста для вашего вуза за 470 рублей прямо сейчас. Решим в течение дня.

1. Особенности почвы как среды жизни

много света

большая плотность

большое количество кислорода

2. В наибольшей степени подвержены воздействию радиации, колебаний температур и силы ветров обитатели следующей среды

почвенной

водной

наземно-воздушной

живых организмов как среды обитания

3. Растения, произрастающие на умеренно увлажненных лугах, относятся к группе

мезофитов

ксерофитов

гидрофитов

гигрофитов

4. Из всех сред жизни наиболее богата по числу видов

почва

внутренняя среда живых организмов как местообитание

водная

наземно-воздушная

5. Почву как среду обитания сближает с водной средой

световой режим, перепады давления, изменение гравитационной составляющей

одинаковое значение рН среды, одинаковый состав микрофауны и микрофлоры

изменение солевого состава по временам года, сочетание плотности и давления грунтов

температурный режим, пониженное содержание кислорода, наличие воды в разных формах, присутствие солей и органических веществ

6. Паразитическим организмом не является

шампиньон, опенок луговой

фитофтора

повилика, заразиха

вирус табачной мозаики

7. Летние и зимние заморы не возникают в следующих средах жизни

почве

озерах и прудах

реках

8. Совокупность живых существ обитающих у поверхности воды, на грани водной и воздушной среды называются

нектон

планктон

нейстон

бентос

9. Если в реке началась массовая гибель рыбы, то наиболее вероятная причина этого Явления

изменение скорости течения реки

изменение атмосферного давления

увеличение концентрации озона в воздушной среде

уменьшение содержания кислорода в воде

10. Черты приспособленности к водной среде обитания

расчлененная форма тела

обтекаемая форма тела

удлиненная форма тела

11. Совокупность особей определенного вида, в течение достаточно длительного времени населяющих определенное пространство. Элементарная эволюционная единица

сообщество

вид

популяция

12. Способность к восстановлению и поддержанию определенной численности в популяции называется

саморегуляцией популяции

восстановлением популяции

продуктивностью популяции

плотностью популяции

13. При увеличении численности популяции внешние условия становятся сдерживающим фактором и приводят

внутривидовой конкуренции

межвидовой конкуренции

мутациям

к появлению широкого разнообразия форм

14. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), населяющих определенную территорию называют

биомасса

популяция

биоценоз

видовое разнообразие

15. Группа организмов различных видов, проживающих на общей территории и взаимодействующих между собой называется

популяция

экологическая система

сообщество

биогеоценоз

Источник

Почву как среду обитания сближает с водной средой : а) способность к перемешиванию ; б) угроза иссушения верхних горизонтов ; в) температурный режим ; г) проникновение солнечного света?

Биология | 5 — 9 классы

Почву как среду обитания сближает с водной средой : а) способность к перемешиванию ; б) угроза иссушения верхних горизонтов ; в) температурный режим ; г) проникновение солнечного света.

Г)проникновение солнечного света.

Ядумаю, что В — температурный режим.

Сколько света в водной среде обитания?

Сколько света в водной среде обитания.

Составьте схему из слов : среда обитания, водная среда, наземная среда, почвенная среда, воздушная среда?

Составьте схему из слов : среда обитания, водная среда, наземная среда, почвенная среда, воздушная среда.

«приспособленность организмов к различным средам жизни» заполните таблицу?

«приспособленность организмов к различным средам жизни» заполните таблицу.

Примеры среда организмы приспособления водная .

Организмы как среда обитания .

Помогите пожалуйста?

Ответьте на вопросы письменно!

1) Какие среды обитания живых организмов вы знаете?

2) Какие свойства характерны водной среде обитания?

3) Почему считают, что наземно — воздушная среда более сложна для обитания, чем водная?

4) Что такое почва?

Каких обитателей почвы вы знаете?

5) Какова роль почвы в жизни растений?

6) В чем состоят основные особенности организмов, использующих тела других организмов как среду обитания?

Особенности водной среды обитания?

Особенности водной среды обитания.

Запешите названия или зарисуйте примеры живых существ, освоивших различные среды обитания?

Запешите названия или зарисуйте примеры живых существ, освоивших различные среды обитания.

Обитатели водной среды.

Обитатели наземно — воздушной среды.

Кто живет в водной среде обитания?

Кто живет в водной среде обитания.

Как человек изменяет водную среду обитания?

Как человек изменяет водную среду обитания?

Приспособления земноводных к земной среде и отдельно к водной среде обитания?

Приспособления земноводных к земной среде и отдельно к водной среде обитания?

Водная среда обитания характерна для?

Водная среда обитания характерна для.

На этой странице сайта размещен вопрос Почву как среду обитания сближает с водной средой : а) способность к перемешиванию ; б) угроза иссушения верхних горизонтов ; в) температурный режим ; г) проникновение солнечного света? из категории Биология с правильным ответом на него. Уровень сложности вопроса соответствует знаниям учеников 5 — 9 классов. Здесь же находятся ответы по заданному поиску, которые вы найдете с помощью автоматической системы. Одновременно с ответом на ваш вопрос показаны другие, похожие варианты по заданной теме. На этой странице можно обсудить все варианты ответов с другими пользователями сайта и получить от них наиболее полную подсказку.

1. Пшеница — произрастает в основном в тёплых районах. Но это растение отличается высокой приспособленностью к среде обитания. Подорожник — совсем не прихотлив к среде, а слизи подорожника образуют в водной среде гели, являются детоксикаторами. Дя..

Общие признаки : — живые организмы — дышат — питаются — растут — развиваются — размножаются Различия : — у животных активное движение, у растений не активное — животные только многоклеточные, а растения могут быть и одноклеточными — у животных полово..

Луг — в широком смысле — тип зональной и интразональной растительности, характеризующийся господством многолетних травянистых растений, главным образом злаков и осоковых, в условиях достаточного или избыточного увлажнения. Общее для всех лугов свойс..

От условий окружающей среды. Чем благоприятнее условия, тем больше видов животных и растений будет находиться в этой локации.

Однодольные растения — аироцветные, частухоцветные, лилиецветные. Двудольные — магнолиды, розиды, астериды.

Ответ : Загрязнение воды : нефтепродукты, мусор, пластмассовые отходы, радиоктивные отходы Могут постродать рыбы, различные микроорганизмы, молюски.

1)Размножение листовыми черенками : Способность к размножению листовыми черенками основана на свойствах живого растительного организма к регенерации и к образованию на листовых пластинках адвентивных (придаточных) почек, из которых могут появляться н..

Незрелая иРНК состоит из экзонов(несущих информацию) и интронов(не несущих), во время процессинга(созревания) интроны вырезаются, соответственно : 34000 — 100%, когда х — 60%, тогда х(зрелая иРНК) = 20400нм. ИРНК состоит из нуклеотидов : 20400 / 0, ..

Источник

Почва как связующее звено

В целом же по ряду экологических особенностей почва является средой, промежуточной между наземной и водной. С воздушной средой почву сближает наличие почвенного воздуха, угроза иссушения в верхних горизонтах, относительно резкие изменения температурного режима поверхностных слоев. С водной средой почву сближают её температурный режим, пониженное состояние кислорода в почвенном воздухе, насыщенность его водяными парами и наличие воды в других формах, присутствие в почвенных растворах солей и органических веществ, возможность двигаться в трех измерениях. Как и в воде, в почве сильно развиты химические взаимозависимости и взаимовлияние организмов.

Климатические условия оказывают косвенное влияние на такие факторы почвообразования, как почвообразующие породы, растительный и животный мир, и др. С климатов связано распространение основных типов почв.

Рельеф – один из факторов перераспределения по земной поверхности тепла и воды. С изменением высоты местности меняются водный и тепловой режим почвы. Рельефом обусловлена поясность почвенного покрова в горах. С особенностями рельефа связан характер влияния на почву грунтовых, талых и дождевых вод, миграция водорастворимых веществ.

Биологическая взаимосвязь между почвой и человеком осуществляется главным образом путем обмена веществ. Почва является как бы поставщиком минеральных веществ, необходимых для цикла обмена веществ, для роста растений, потребляемых человеком и травоядными животными, съедаемыми в свою очередь человеком и плотоядными животными. Таким образом, почва обеспечивает пищей многих представителей растительного и животного мира.

Следовательно, ухудшение качества почвы, понижение ее биологической ценности, способности к самоочищению вызывает биологическую цепную реакцию, которая в случае продолжительного вредного воздействия может привести к самым различным расстройствам здоровья у населения. Более того, в случае замедления процессов минерализации, образующиеся при распаде веществ нитраты, азот, фосфор, калий и т. д. могут попадать в используемые для питьевых нужд подземные воды и явиться причиной серьезных заболеваний (например, нитраты могут вызвать метгемоглобинемию, в первую очередь у детой грудного возраста).

Потребление воды из бедной йодом почвы может стать причиной эндемического зоба и т. д.

Человек добывает из почвы воду, необходимую для поддержания процессов обмена веществ и самой жизни. Качество воды зависит от состояния почвы; оно всегда отражает биологическое состояние данной почвы.

Это в особенности относится к подземным водам, биологическая ценность которых существенно определяется свойствами грунтов и почвы, способностью к самоочищению последней, ее фильтрационной способностью, составом ее макрофлоры, микрофауны и т. д.

Прямое влияние почвы на поверхностные воды уже менее значительно, оно связано главным образом с выпадением осадков. Например, после обильных дождей из почвы смываются в открытые водоемы (реки, озера) различные загрязняющие вещества, в том числе искусственные удобрения (азотные, фосфатные), пестициды, гербициды, в районах карстовых, трещиноватых отложений загрязняющие вещества могут проникнуть через щели в глубоко расположенные подземные воды.

Несоответствующая очистка сточных вод также может стать причиной вредного биологического действия на почву и в конечном итоге привести к ее деградации. Поэтому охрана почвы в населенных пунктах представляет одно из основных требований охраны окружающей среды в целом.[3]

Источник

Глава 4. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов

4.3. Почва как среда обитания

4.3.1. Особенности почвы

Почва представляет собой рыхлый тонкий поверхностный слой суши, контактирующий с воздушной средой. Несмотря на незначительную толщину, эта оболочка Земли играет важнейшую роль в распространении жизни. Почва представляет собой не просто твердое тело, как большинство пород литосферы, а сложную трехфазную систему, в которой твердые частицы окружены воздухом и водой. Она пронизана полостями, заполненными смесью газов и водными растворами, и поэтому в ней складываются чрезвычайно разнообразные условия, благоприятные для жизни множества микро– и макроорганизмов (рис. 49). В почве сглажены температурные колебания по сравнению с приземным слоем воздуха, а наличие грунтовых вод и проникновение осадков создают запасы влаги и обеспечивают режим влажности, промежуточный между водной и наземной средой. В почве концентрируются запасы органических и минеральных веществ, поставляемых отмирающей растительностью и трупами животных. Все это определяет большую насыщенность почвы жизнью.

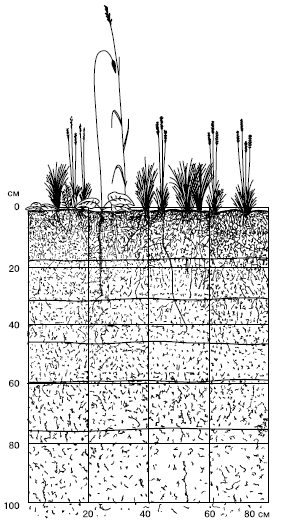

В почве сосредоточены корневые системы наземных растений (рис. 50).

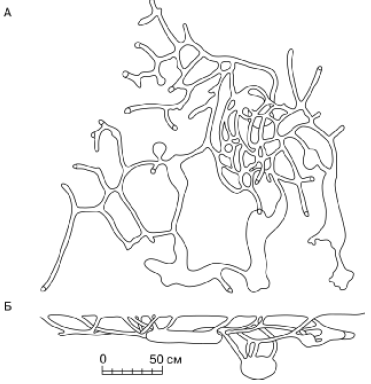

Рис. 49. Подземные ходы полевки Брандта: А – вид сверху; Б – вид сбоку

Рис. 50. Размещение корней в степной черноземной почве (по М. С. Шалыту, 1950)

В среднем на 1 м 2 почвенного слоя приходится более 100 млрд клеток простейших, миллионы коловраток и тихоходок, десятки миллионов нематод, десятки и сотни тысяч клещей и коллембол, тысячи других членистоногих, десятки тысяч энхитреид, десятки и сотни дождевых червей, моллюсков и прочих беспозвоночных. Кроме того, 1 см 2 почвы содержит десятки и сотни миллионов бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и других микроорганизмов. В освещенных поверхностных слоях в каждом грамме обитают сотни тысяч фотосинтезирующих клеток зеленых, желто-зеленых, диатомовых и сине-зеленых водорослей. Живые организмы столь же характерны для почвы, как и ее неживые компоненты. Поэтому В. И. Вернадский отнес почву к биокосным телам природы, подчеркивая насыщенность ее жизнью и неразрывную связь с ней.

Неоднородность условий в почве резче всего проявляется в вертикальном направлении. С глубиной резко меняется ряд важнейших экологических факторов, влияющих на жизнь обитателей почвы. Прежде всего это относится к структуре почвы. В ней выделяют три основных горизонта, различающихся по морфологическим и химическим свойствам: 1) верхний перегнойно-аккумулятивный горизонт А, в котором накапливается и преобразуется органическое вещество и из которого промывными водами часть соединений выносится вниз; 2) горизонт вмывания, или иллювиальный В, где оседают и преобразуются вымытые сверху вещества, и 3) материнскую породу, или горизонт С, материал которой преобразуется в почву.

В пределах каждого горизонта выделяются более дробные слои, также сильно различающиеся по свойствам. Например, в зоне умеренного климата под хвойными или смешанными лесами горизонт А состоит из подстилки (А0) – слоя рыхлого скопления растительных остатков, темноокрашенного гумусового слоя (А1), в котором частицы органического происхождения перемешаны с минеральными, и подзолистого слоя (А2) – пепельно-серого по цвету, в котором преобладают соединения кремния, а все растворимые вещества вымыты в глубину почвенного профиля. Как структура, так и химизм этих слоев очень различны, и поэтому корни растений и обитатели почвы, перемещаясь всего на несколько сантиметров вверх или вниз, попадают в другие условия.

Размеры полостей между частицами почвы, пригодных для обитания в них животных, обычно быстро уменьшаются с глубиной. Например, в луговых почвах средний диаметр полостей на глубине 0–1 см составляет 3 мм, 1–2 см – 2 мм, а на глубине 2–3 см – всего 1 мм; глубже почвенные поры еще мельче. Плотность почвы также изменяется с глубиной. Наиболее рыхлы слои, содержащие органическое вещество. Порозность этих слоев определяется тем, что органические вещества склеивают минеральные частицы в более крупные агрегаты, объем полостей между которыми увеличивается. Наиболее плотен обычно иллювиальный горизонт В, сцементированный вымытыми в пего коллоидными частицами.

Влага в почве присутствует в различных состояниях: 1) связанная (гигроскопическая и пленочная) прочно удерживается поверхностью почвенных частиц; 2) капиллярная занимает мелкие поры и может передвигаться по ним в различных направлениях; 3) гравитационная заполняет более крупные пустоты и медленно просачивается вниз под влиянием силы тяжести; 4) парообразная содержится в почвенном воздухе.

Содержание воды неодинаково в разных почвах и в разное время. Если слишком много гравитационной влаги, то режим почвы близок к режиму водоемов. В сухой почве остается только связанная вода и условия приближаются к наземным. Однако даже в наиболее сухих почвах воздух влажнее наземного, поэтому обитатели почвы значительно менее подвержены угрозе высыхания, чем на поверхности.

Состав почвенного воздуха изменчив. С глубиной в нем сильно падает содержание кислорода и возрастает концентрация углекислого газа. В связи с присутствием в почве разлагающихся органических веществ в почвенном воздухе может быть высокая концентрация таких токсичных газов, как аммиак, сероводород, метан и др. При затоплении почвы или интенсивном гниении растительных остатков местами могут возникать полностью анаэробные условия.

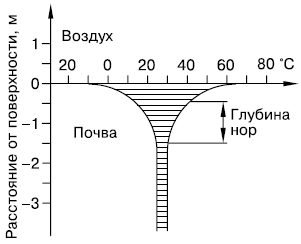

Колебания температуры резки только на поверхности почвы. Здесь они могут быть даже сильнее, чем в приземном слое воздуха. Однако с каждым сантиметром вглубь суточные и сезонные температурные изменения становятся все меньше и на глубине 1–1,5 м практически уже не прослеживаются (рис. 51).

Рис. 51. Уменьшение годовых колебаний температуры почвы с глубиной (по К. Шмидт-Нильсону, 1972). Заштрихованная часть – размах годовых колебаний температуры

Все эти особенности приводят к тому, что, несмотря на большую неоднородность экологических условий в почве, она выступает как достаточно стабильная среда, особенно для подвижных организмов. Крутой градиент температур и влажности в почвенном профиле позволяет почвенным животным путем незначительных перемещений обеспечить себе подходящую экологическую обстановку.

Источник