Почвы чукотского автономного округа

География. Чукотский АО расположен на крайнем северо-востоке России. Занимает часть материка, Чукотский полуостров и ряд островов (Врангеля, Айон, Ратманова и др.). Омывается Восточно-Сибирским, Чукотским и Беринговым морями. Значительная часть округа находится за Северным полярным кругом. Площадь территории — 721481 км 2 .

Климат. В целом имеет муссоноподобный характер (особенно на беринговом побережье), с продолжительной зимой (ветреной — на востоке и очень холодной — на западе) и коротким, но довольно теплым на большей части округа летом. Продолжительность солнечного сияния — 1000-1800 часов (1,5-2,5 месяца)/год. Чукотское побережье Берингова моря относится к самым ветреным районам России. В течение 5-5,5 месяцев в году скорость ветра местами бывает свыше 15 м/с. Но на побережьях ежегодно случаются и ветры со скоростью более 40 м/с продолжительностью несколько суток, а то и недель. Рекордные шквалы достигают 80 м/с. Погода на Чукотке определяется сочетанием 4-х циркуляционных факторов Северного полушария Земли. Поэтому она отличается, с одной стороны, общей хорошей предсказуемостью, с другой — чрезвычайной изменчивостью в пространстве и времени. Погода может кардинально меняться (особенно на побережьях) в течение 1-2-х часов и на протяжении 10-20 км. Перепады давления за сутки могут составлять 50 мбар, зимних температур — 30°С. Внезапные пурги «срываются» местами даже при давлении 780 мм (1020 мбар). Весной наблюдаются мощные фронты бризов, туманов и т.д. Характерны такие природные явления, как частый гололед, мощное снегонакопление, затяжные зимние пурги, постоянный недостаток тепла и жесткий ветровой режим. Вечная мерзлота залегает повсеместно и начинается очень неглубоко от поверхности. Вегетационный период в южной части острова 80-100 дней. Продолжительность зимы до 10 месяцев. Средняя температура января от -15°C до -39°C, июля +5. +10°C. Количество осадков составляет 200-500 мм/год.

Рельеф. Берега сильно расчленены. Северо-восток занимает нагорье, центральную часть — плоскогорье, юго-восток — низменность.

Гидрография. Поверхностные воды. Под водой ≈ 3,4% площади, ≈ 3,9% занимают болота. Крупные реки — Анадырь (с притоками Майн, Белая, Танюрер), Великая, Амгуэма, Омолон, Большой и Малый Анюй. Много озер, наиболее крупные — Красное, Эльгыгытгын.

Растительность. Лесотундра, тундра и арктические пустыни. Преобладает тундровая растительность (горные сухие тундры с кустарниками, кочкарные пушицевидные и кустарниковые тундры). На верхних склонах гор и на острове Врангеля — арктические пустыни. Леса занимают ≈ 6,8% территории.

Почвы. По долям площади распределяются: горные примитивные — 12,3%, подбуры тундровые (без разделения) — 11,4%, непочвенные образования (каменистые россыпи, пески, вода) — 9,7%, торфянисто- и торфяно-глеевые болотные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин (полигонально-валиковые комплексы) — 6,1%, тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто и торфяно-глеевые болотные и почвы пятен (бугорковые кочарниковые комплексы) — 5,7%, подбуры сухоторфянистые — 5,5%, арктотундровые и тундровые слабооглеенные, гумусные, почвы пятен и мерзлотных трещин (полигонально-трещинные комплексы) — 5,5%, таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные — 4,7%, тундровые глеевые торфянистые- и торфяные почвы мерзлотных трещин (полигонально-трещинные комплексы) — 4%, торфянисто- и торфяно-глеевые болотные (глееземы торфянистые и торфяные болотные) — 3,5%, таежные глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен и мерзлотных трещин (полигонально-трещинные комплексы) — 3,4%, тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянистые и торфяные болотные (округло-пятнистые западинные комплексы) — 3,1%, подбуры темные тундровые — 2,8%, подбуры светлые тундровые — 2,3%, подбуры таежные (без разделения) — 2,3%, пойменные слабокислые и нейтральные — 2%, арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и мерзлотных трещин (полигонально-трещинные комплексы) — 1,7%, тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные, почвы пятен, арктотундровые перегнойно-глеевые и почвы мерзлотных трещин (полигонально-трещинные комплексы) — 1,6%, пойменные заболоченные — 1,5%, арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные (бугорковые кочарниковые комплексы) — 1,3%, торфяные болотные верховые и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) (плоско-бугристые комплексы) — 1,2%, тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен и мерзлотных трещин (полигонально-трещинные комплексы) — 1,1%, тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные тундровые глеевые торфянистые и торфяные (бугорковые кочарниковые комплексы) — 1%, подзолы иллювиально-гумусовые (подзолы иллювиально-многогумусовые) — 0,8%, таежные глеевые и глееватые недифференцированные и почвы мерзлотных трещин (полигонально-трещинные комплексы) — 0,8%, подбуры темные таежные — 0,7%, таежные глеевые торфянисто-перегнойные и почвы пятен (неупорядоченно-пятнистые комплексы) — 0,6%, торфяные болотные переходные и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) (плоско-бугристые комплексы) — 0,6%, арктотундровые и тундровые слабооглеенные гумусные, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные (бугорковые кочарниковые комплексы) — 0,5%, пойменные заболоченные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин (полигонально-валиковые комплексы) — 0,5%, перегнойно-карбонатные тундровые — 0,4%, пойменные кислые — 0,4%, пойменные заболоченные и почвы мерзлотных трещин (полигонально-трещинные переходные к валиковым комплексы) — 0,3%, таежные глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы торфянисто-перегнойные таежные) — 0,2%, маршевые засоленные и солонцеватые — 0,2%, перегнойно-карбонатные — 0,1%, таежные глеево-дифференцированные, почвы пятен и мерзлотных трещин (полигонально-трещинные комплексы) — 0,1%, арктотундровые перегнойно-глеевые (глееземные перегнойные тундровые) — Животноводство и промыслы. Разводят оленей (чукотская), птицу. Рыболовство (нерка, горбуша, голец, кета), морской зверобойный промысел (морж, тюлень, лахтак, нерпа), охотопромысел (дикий олень, лось, волк, росомаха, бурый медведь, американская норка, соболь, песец, ондатра, заяц-беляк, горностай, белая куропатка).

Растениеводство. Выращивают гречиху, картофель, овощи (ЗГ), капусту (ОГ), редис (ОГ), кормовые.

Примерный календарь сельскохозяйственных работ в Чукотском АО

| Месяц | Декада | Мероприятия |

|---|---|---|

| Январь | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Февраль | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Март | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Апрель | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Май | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Июнь | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | Летняя лососевая путина. Заготовка кормов | |

| Июль | 1 | Летняя путина. Заготовка кормов |

| 2 | Заготовка кормов | |

| 3 | Заготовка кормов | |

| Август | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Сентябрь | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Октябрь | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Ноябрь | 1 | |

| 2 | ||

| 3 | ||

| Декабрь | 1 | |

| 2 | ||

| 3 |

Районы Чукотского АО

Анадырский район.

Расположен на юге округа. Площадь территории — 287900 км 2 . На юго-востоке района протекает река Рубикон. Оленеводство. Выращивают картофель.

Расположен в западной части Чукотского АО. С севера омывается Восточно-Сибирским морем. Площадь территории — 174651,96 км 2 .

Муссонный (сезонная смена влияния океана (летом) и материка (зимой)). Среднегодовая температура воздуха от -4..-5°С на побережье до -12. -14°С в континентальной части. Абсолютный температурный минимум -61°С.

Крупнейшим горным образованием района является Анюйское нагорье. Водораздельные пространства представлены высокогорными и слабовсхолмленными формами. Максимальные абсолютные высоты достигают 1600-1800 м, относительные превышения составляют 400-600 м.

Речная и озерная сеть района широко развита. По территории протекают реки: Омолон, Большой и Малый Анюй. В пределах аккумулятивных равнин расположены ледниковые озера: Илирнейские, Липчиквыгытгын, Тытыль и более мелкие. Имеется большое количество термокарстовых озер.

Разводят оленей (чукотская), птицу. Выращивают картофель, капусту.

Источник

Почвы чукотского автономного округа

Почвенные ресурсы определены, как почвы, которые используются или могут быть использованы в отраслях народного хозяйства. Такое определение отвечает представлению о почвах, как части земли (ГОСТ 26640-85).

Почвы, находящиеся в пределах государственной границы Российской Федерации, описанные и зафиксированные в ЕГРПР, составляют почвенный фонд страны.

Оценка почвенных ресурсов субъектов Российской Федерации в ЕГРПР версии 1.0 выполнена методом наложения цифровой карты административного деления страны на цифровую почвенную карту РСФСР. В результате каждый субъект РФ получил характеристику регионального почвенного фонда с позиции семантического и геометрического описаний почвенного фонда федерального уровня.

Для составления списков Региональных реестров почвенных ресурсов, рекомендуется использовать номенклатуру ЕГРПР. Тем самым, ЕГРПР следует общему принципу регулирования земельных отношений в системе законодательства нашей страны, которые, согласно со статьей 72 Конституции РФ, относятся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, и закрепляет их.

Предложения по расширению списка почв федерального уровня, должны включать:

- наименование, полную диагностику и описание почв,

- данные представительного(ных) почвенных разрезов,

- геометрические данные, описывающие пространственное (географическое) размещение почв,

и направляться в Межведомственный совет ЕГРПР при Почвенном институте им. В.В. Докучаева.

Источник

Глава 8. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ

48. Что такое почва и процессы почвообразования

При выходе на поверхность Земли в результате горообразования или извержения вулканов горные породы попадают в условия, отличные от тех, в которых они образовались. Факторы окружающей среды (резкие колебания температур на поверхности, соприкосновение с воздухом и влагой, воздействие растений и животных) начинают преобразовывать их физическое состояние, состав и свойства. Массивные скалы и глыбы трескаются и дробятся, разрыхляются и растворяются. Продукты разрушения переносятся с места на место, вступают в химические и биохимические реакции, образуя новые соединения, более устойчивые к данным условиям, а их химические элементы пополняют глобальный геологический и малый биологический круговороты веществ. Так осуществляется выветривание горных пород и образование кор выветривания. Выветривание под преимущественным влиянием живых организмов – растительности и животных – называют почвообразованием.

В рыхлую кору выветривания легко проникают корни растений, различные животные-землерои, микроорганизмы, воздух, вода и растворенные в ней вещества. Опавшие листья, ветви, корни и стволы растений, мертвые тела животных и их остатки, представляющие собой сложные углеводородные соединения, подвергаются разложению микроорганизмами – гниению и окислению. Образующиеся при этом вещества вступают во взаимодействие с минеральной основой кор выветривания, или материнскими горными породами. Продукты этого взаимодействия отличаются по составу и свойствам от материнских горных пород.

Однако породы, естественно, изменяются не сразу, а в течение длительного времени (десятилетия и даже столетия) и наиболее активно – в летние периоды года. Кроме того, изменения материнских горных пород интенсивнее происходят около поверхности земли и значительно менее интенсивно в глубоких слоях кор выветривания, особенно там, где распространена многолетняя мерзлота, угнетающая своим холодом проявление всякой биологической жизни.

При определенных обстоятельствах эти слои «обмениваются» воздухом, водой, органическими и минеральными веществами или же существуют обособленно друг от друга. Таким образом, в поверхностных толщах кор выветривания или материнских горных породах под влиянием биоты в течение некоторого времени формируются слоистые самобытные тела, состоящие из генетических горизонтов. Эти тела называют почвами.

Итак, почва – это естественно-историческое тело на поверхности суши (земли), образованное в толще материнской горной породы под влиянием биоты, климатических условий и рельефа в течение некоторого времени. Почва – это слоистое тело, состоящее из генетических горизонтов, различающихся по вещественному составу и свойствам. Почва – это тело, в котором накапливаются органические и органо-минеральные перегнойные или гумусовые вещества и вода, обеспечивающие питание и благоприятное развитие растений.

Перечисленные условия – компоненты и факторы окружающей среды – находятся в тесном взаимодействии друг с другом на определенной территории и образуют в совокупности природные системы, которые называются ландшафтами (см. главу 6). Почвы так же, как и рельеф, материнские горные породы, сообщества растений и животных, являются составными частями природных ландшафтов.

По современным представлениям российских почвоведов, почва формируется разнообразными природными процессами, происходящими в толще материнских горных пород (либо в уже образовавшихся почвах), и эти процессы называются почвообразовательными или почвенными. Исходя из состава и свойств почвенных компонентов (генетических горизонтов, минеральных, органо-минеральных и органических веществ), в почвах Арктики и Субарктики, к примеру, обнаруживаются такие почвообразовательные процессы, как:

1. Торфонакопление и накопление химически агрессивного грубого гумуса в условиях замедленного разложения растительных опадов из-за холодного сурового климата и близости фронта многолетней мерзлоты.

2. Оглеение минеральной среды почвы в условиях избыточного увлажнения и недостатка кислорода, когда образуются не окисные формы соединений минеральных веществ почвы с кислородом, а закисные формы. Если окисные формы имеют рыжеватый и коричневатый оттенок, то закисные – сизый и голубоватый.

3. Криогенное перемешивание минеральных и органических компонентов почвы в условиях мерзлотного пучения и растрескивания грунтов. В результате такого перемешивания торфянистый горизонт тундровой почвы постоянно пополняется минеральными веществами, а органическое вещество, напротив, с поверхности довольно быстро проникает вглубь почвы.

Некоторые ученые считают, что почвы формируются под воздействием нескольких десятков и даже сотен почвенных процессов. Поэтому можно себе представить, какое большое количество разностей почв формируется на Земле. Однако, в большом ряду процессов есть главные, а есть и второстепенные, которые участвуют в формировании той или иной почвы. Важно также подчеркнуть, что одни и те же процессы проявляют себя в самых различных почвах по-разному, но почвы одного и того же типа всегда характеризуются более или менее одинаковым набором почвенных процессов.

Вопросы и задания

1. Дайте определение почвы.

2. Под влиянием каких факторов или условий окружающей среды формируются почвы?

3. Почему горные породы, оказавшись на поверхности земли, начинают изменяться?

4. Как называются процессы, участвующие в формировании почв?

5. Что такое процессы торфонакопления и почему они происходят?

6. Что такое процессы почвенного оглеения и где они происходят?

7. Почему мерзлотные процессы являются важными почвообразовательными процессами?

49. Структура почвенного покрова и плодородие почв

Так как поверхность Земли неоднородна по своим условиям, а формирующиеся на ней почвы развиваются под влиянием различных почвенных процессов, то очевидно, и сами почвы будут различны. То есть в составе почвенного покрова того или иного даже небольшого участка суши мы обнаружим разные по составу и свойствам почвы. Благодаря этому, к примеру, в низинах и в речных поймах мы с большей вероятностью встретим увлажненные почвы, нежели на водоразделах, где они хорошо водопроницаемы; на известняках мы обнаружим низкую кислотность почв, а на гранитах – наоборот, повышенные значения кислотности и т.д. Такие пространственные неоднородности в почвенном покрове называются структурами почвенного покрова. Последнее понятие широко используется при картографировании почвенного покрова Земли или ее отдельных регионов.

При изучении почвенного покрова и отдельных типов почв приходится прибегать к самым различным приемам физических, химических и биологических исследований, раскрывающих «картину» их состава и свойств. Как правило, вначале описывают морфологические свойства и состав почв визуально при экспедиционных изысканиях. Для этого копают специальные почвенные ямы (почвенные разрезы), одну из наиболее хорошо освещенных стенок ямы тщательно зачищают, и при этом становятся видны почвенные неоднородности: почвенные горизонты, их залегание относительно друг друга, количество, мощность, цвет, влажность, механический состав и некоторые другие свойства.

Как и все явления природы, почвы имеют свои имена. В них принято отражать в лаконичной форме состав и свойства почв, их происхождение, ландшафтную приуроченность. При этом используются как традиционные народные, так и специальные термины. Как правило, российские почвоведы в именах почв используют их цветовые характеристики, косвенно свидетельствующие о содержании в них органических, органоминеральных и минеральных веществ, местоположение – в лесах или тундрах, степях или в тайге, в горах или речных долинах; несколько реже при наименовании почв используются характеристики почвенных процессов.

Имя почвы имеет глубокий смысл, поскольку в нем дается по возможности наиболее полная и точная информация об условиях их происхождения, процессах формирования, составе и свойствах. Для примера приведем некоторые отечественные названия почв: черноземы, подзолы, дерновые почвы, серые и бурые лесные почвы, подбуры, глееземы или глеевые (сизые, если перевести с народного украинского диалекта) почвы, болотные или торфяные почвы и др.

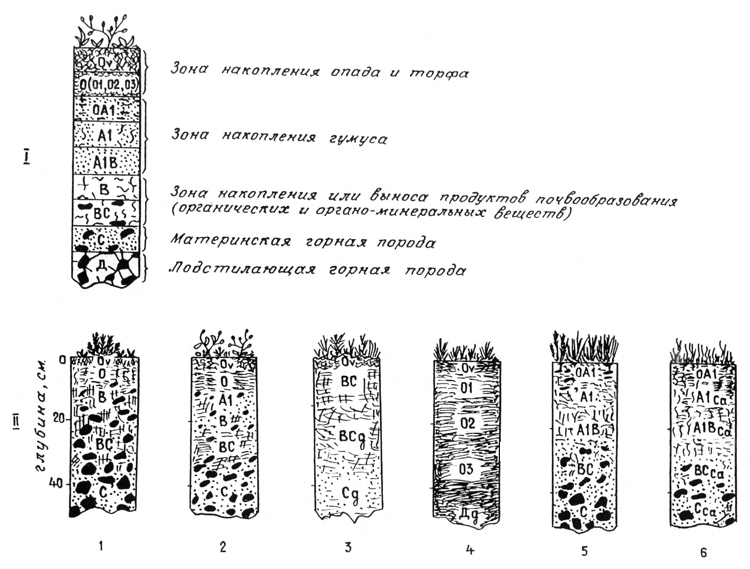

Как отмечалось, в почвах выделяются генетические горизонты, которые в свою очередь принято называть или обозначать буквами латинского алфавита: О, А, B, C. Буквой О означается горизонт, состоящий из растительного опада разной степени разложенности микроорганизмами; А – минеральный горизонт, в котором происходит накопление глубоко разложенного органического вещества, образовавшего связи с минеральной основой почвы; В – минеральный горизонт, в котором происходит глубокая трансформация минеральной основы за счет привноса веществ из вышележащих горизонтов А или О; С – горизонт, состоящий из материнской горной породы, не измененной почвообразованием.

Двойными символами (АВ, ВС и т.д.) обозначают переходные горизонты. Не следует забывать, что горизонты А и В являются слоями материнской горной породы, глубоко преобразованными почвенными процессами.

Затем почвенный разрез тщательно и подробно описывают в полевом дневнике, делают его схематическую зарисовку, мерной лентой или линейкой измеряют мощность (толщину) каждого почвенного горизонта, в каждом горизонте описывают его цвет, структурное состояние, содержание мелких и крупных минеральных и органических частиц, наличие щебня, каменных глыб, содержание корней и влаги, наличие включений и новообразований (следы деятельности грызунов и землероев и т.п.), характер границ между горизонтами (ровные, затеками, карманами, четкие или нечеткие, резкие или постепенные и т.д.).

После подобного описания отбирают образцы почвы для последующей лабораторной химико-аналитической обработки, которая не только уточняет морфологическое описание, но и вскрывает не видимые на глаз и не ощутимые на ощупь свойства и состав генетических горизонтов. Среди наиболее распространенных обработок почвенных образцов можно отметить определения: кислотности или же щелочности разных почвенных горизонтов, содержания в них химических элементов в доступных и недоступных для растений формах, содержания органических и органо-минеральных веществ и др.

Кроме того, при почвенных исследованиях проводят наблюдения за сезонными изменениями их температуры и влажности, определяют их водопроницаемость, газообмен, содержание в них различных микроорганизмов и др. Все эти характеристики так или иначе связаны с основным свойством почв — их плодородием.

Издревле к земле или почве у людей возникло практическое отношение как к основному средству производства многих продуктов питания. Но почва – это субстрат, на котором произрастают и плодоносят не только культурные, но и «дикие» растения, живут разные животные. Почвы, как мы уже отметили выше, – особые образования и важнейшие компоненты природных ландшафтов.

Принято делить почвы на плодородные, низкоплодородные и совсем практически бесплодные. Такое отношение к почвам проявляет сельский хозяин и не без оснований. Давно замечено, что почвы, развивающиеся на материнских горных породах, содержащих довольно много глины, под луговой или травянистой растительностью больше содержат питательных веществ для растений, и на них лучше произрастают культурные растения, чем на песчаных почвах, бедных органическим веществом и элементами питания.

Ярким тому примером являются всем известные курские черноземы, на которых получают урожаи зерновых до 80–100 ц/га. Между тем следует заметить, что только благоприятные состав и свойства почв не в состоянии обеспечить высокую продуктивность как культурных, так и природных растительных группировок. Это зависит также и от вида или сорта растений, количества солнечного тепла, температуры и влажности приземного слоя воздуха, конкурентных взаимоотношений между соседними растениями в растительных сообществах.

Естественная растительность за время своей длительной эволюции хорошо приспособлена и может успешно развивается в условиях, малопригодных для культурных растительных сообществ, на почвах с низким уровнем плодородия по сельскохозяйственному определению. В Арктике и Субарктике такое низкое качество почв, за редким исключением, составляет правило.

В районах Крайнего Севера следует больше обращать внимание не на уровень плодородия почв по отношению к культурной растительности, поскольку здесь земледелие крайне ограничено, а на их охранное значение по отношению к тундровым, лесотундровым и лесным ландшафтам. Известно, что здесь даже незначительные нарушения целостности почвенно-растительных покровов приводят к быстрому, а часто и полному разрушению ландшафтов.

На восстановление первозданного состояния нарушенных природных ландшафтов, а значит, и их почв, испытавших даже мелкие неглубокие нарушения, северной природе «требуется» не одно десятилетие. Так, например, гусеницы трактора или вездехода остаются заметными на тундрах в течение 20–50 лет, а на месте горной добычи, как правило, на века остаются так называемые «лунные ландшафты».

Это означает, что без рачительного отношения людей к природе уже на самых первых этапах эксплуатации ее богатств на Севере не обойтись. Для этого нужны предварительные специальные мероприятия по защите от негативных воздействий всех компонентов природного ландшафта, в том числе и почвы. Комплексом таких мероприятий являются так называемые рекультивационные работы. Более подробно на этих работах мы остановимся в разделе о растительном покрове. Сейчас же отметим только, что проблема рекультивации нарушенных земель в настоящее время стала проблемой глобальной и общечеловеческой, а не только проблемой одной страны или края.

Вопросы и задания

1. Расскажите о порядке описания и лабораторном изучении почв.

2. Из каких веществ состоят почвы и какими свойствами они обладают?

3. Почему почвенный покров той или иной местности неоднороден? Как называется эта неоднородность?

4. Что такое плодородие почв и от чего зависит продуктивность растительности?

5. Почему в условиях Крайнего Севера природные компоненты легко разрушаются и так долго восстанавливаются?

6. Какими буквами латинского алфавита обозначаются генетические горизонты почв и что они означают?

7. Приведите какое-либо название почвы, проанализируйте его значения.

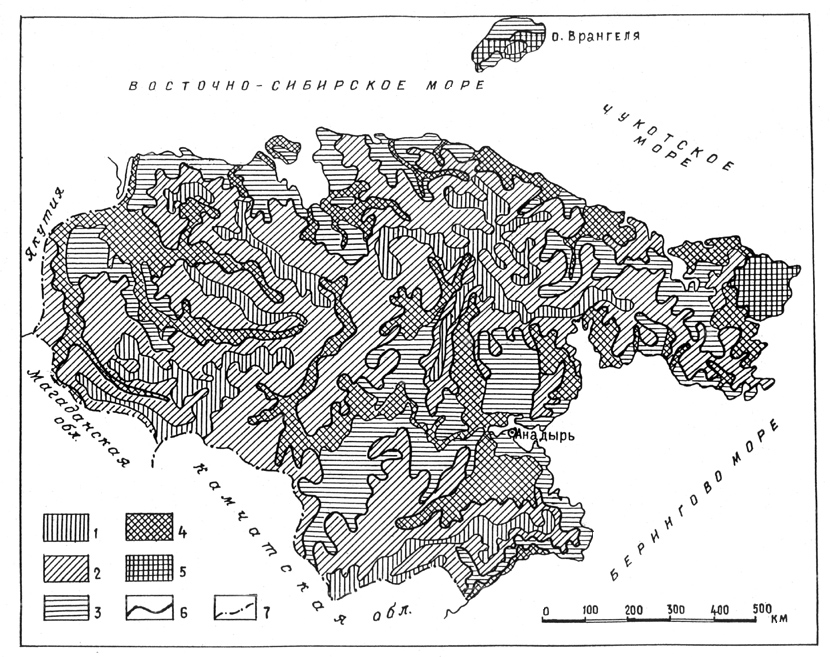

50. Почвенная карта Чукотки

Для того, чтобы иметь представление о почвенном покрове или почвах Чукотки как явлении пространственной неоднородности, обратимся к упрощенной почвенной картографической схеме ее территории (рис. 71), а при характеристике отдельных почвенных разностей и внутриландшафтных комбинаций почв – к схемам их морфологического строения (рис. 72). На картографической схеме горные районы отделены от равнинных и долинных жирной линией. Тонкими линиями внутри районов выделяются контуры преобладающих почв.

Рис. 71. Почвенная карта Чукотки: 1 – слаборазвитые почвы; 2 – подбуры и палевые почвы; 3 м глееземы; 4 – дерновые и гидроторфные почвы; 5 – рендзины

Слаборазвитые почвы представляют собой начальные стадии развития почвенных тел на «свежих» материнских горных породах. Задернованные их варианты формируются под травянистыми группировками с примесью кустарников и кустарничков на породах рыхлого сложения. Оторфованные – под лишайниковыми или лишайниково-моховыми сообществами за счет накопления их опада на каменных глыбах. На рисунке видно, что эти почвы развиваются среди господствующих каменистых россыпей в горных тундрах, в наиболее высоких местах (рис. 71, контур 1). Однако, они встречаются и в других районах, в речных долинах – на песчаных и галечных пляжах, а еще реже – в нарушенных ландшафтах равнин. По составу и свойствам это сильно каменистые образования, имеющие низкую кислотность, небольшое содержание гумуса и элементов питания для растений в поверхностных органических горизонтах, мощность которых не превышает нескольких сантиметров.

В горах Чукотки (но ниже уровня высокогорных каменистых тундр) в кедровостланиковых зарослях и в кустарничково-лишайниковых тундрах, а в Пенжинско-Среднеанадырском и Омолонском геоботанических округах в лиственничной тайге и лесотундре на каменистых материнских горных породах, содержащих примесь мелкого минерального материала, формируются бурые и рыжие по внешнему виду почвы, так называемые подбуры и палевые почвы (рис. 71, контур 2). Это – слабо кислые и кислые образования, бедные элементами питания для растений и бедные гумусом. В их составе, наряду с минеральными горизонтами, с поверхности идут органические (торфянистые) горизонты. Мощность этих почв не превышает 30–40 см (рис. 72 [1]).

На закочкаренных, бугорковатых и заболоченных равнинах Чукотки, которые занимают огромные территории в Марковской, Пенжинской, Нижнеанадырской, Великореченской, Чаунской, Колючинской, Мечигменской и других низменностях, под осоково-пушицевыми, ивнячково-травяными и осоково-моховыми растительными сообществами на сильно увлажненных и переувлажненных участках, в толщах древних глинистых и суглинистых ледниковых, озерных и речных отложений развиваются почвы сизого, голубоватого и зеленого оттенков – так называемые глееземы (рис. 71, контур 3).

Глееземы – это минеральные почвы, формирующиеся в условиях избыточного увлажнения, недостатка кислорода в оглеенных материнских горных породах. Факторы окружающей среды определяют сохранение былых процессов оглеения материнских горных пород и усиление их проявления в современном почвообразовании. На поверхности минеральных толщ этих почв происходит торфонакопление и накопление агрессивных органических кислот. Поэтому в целом эти почвы кислые, в них много органического вещества, но мало элементов питания в доступной для растений форме. В составе этих почв насчитывают всего 2–3 генетических почвенных горизонта, среди которых наиболее мощными являются минеральные, продолжающиеся до глубины 1 м, до границы с льдистой многолетней мерзлотой (рис. 72 [3]).

Рис. 72. Схемы морфологического строения почв. I – схема почвенного профиля; показаны горизонты почв; II – схемы строения разных видов почв: 1 – слаборазвитая почва; 2 – подбур; 3 – палевая почва; 4 – глеезем; 5– дерновая почва; 6 – гидроторфная почва

В условиях активного накопления или наоборот – переноса субстратов материнских горных пород – под травяными сообществами в речных долинах Чукотки развиваются дерновые почвы (рис. 71, контур 4). Как правило, это слабокислые, реже нейтральные образования с высоким содержанием гумуса, биогенной аккумуляцией питательных элементов в верхних корненасыщенных генетических горизонтах. Мощность этих почв подвержена значительным колебаниям, зависит от размера частиц, слагающих их генетические горизонты, и не превышает в среднем 65 см. Для дерновых почв часто характерна слоистость по составу и свойствам, обусловленная циклами накопления слагающего материала (рис. 72 [5]).

Гидроторфяные почвы – результат трансформации растительных опадов процессами почвообразования в условиях переувлажнения. В отличие от глееземов и дерновых почв, они формируются в еще более увлажненных местах – в тундровых и речных болотах, рядом с которыми изобилуют озера (рис. 1, контур 4). Они представляют собой мокрую торфяную слоистую толщу до неглубокой границы льдистой многолетней мерзлоты. Выделение генетических горизонтов в этой толще носит условный характер. Эти почвы, как правило, достигают мощности 50–100 см, характеризуются очень высоким содержанием гумуса и элементов питания, но элементы питания находятся здесь в недоступных для растений формах, и к тому же эти почвы отличаются очень высокой кислотностью, что также не благоприятно для развития большинства растений (рис. 72 [4]).

Отдельные районы Чукотки, расположенные на самой восточной ее оконечности и на о-ве Врангеля, характеризуются наличием на поверхности известковистых материнских горных пород. Эти породы отличаются от обычных, слагающих другие поверхности, высоким содержанием карбонатов кальция и магния. Геологи называют такие породы щелочными. При выветривании они образуют коры выветривания с нейтральной кислотностью, а часто и с повышенной щелочностью. Понятно, что почвы, формирующиеся на таких корах выветривания (материнских горных породах), тоже будут не кислыми, а скорее всего, нейтральными или даже щелочными. В почвоведении их принято называть народным польским словом «рендзины».

В переводе на русский язык это слово означает звук плуга при ударе его о глыбы известняка. Размещение рендзин на территории Чукотки совпадает с расположением отмеченных горных пород и продуктов их выветривания (рис. 71, контур 5). В рендзинах активно накапливается грубый гумус, происходят поверхностное и внутрипочвенное торфонакопление. Это – почвы с нейтральной кислотностью, но с повышенным содержанием элементов питания для растений. В то же время они сильно каменистые, а по мощности в среднем не превышают 50 см (рис. 72 [6]). На рендзинах, из-за их высокой физико-химической специфичности, могут произрастать специфичные растения, которые ботаники называют кальцефилами – то есть любящими кальций.

Вопросы и задания

1. Перечислите основные пять разностей почв Чукотки, расскажите об их размещении составе и свойствах.

2. Чем отличаются дерновые почвы от торфянистых?

3. Что такое почвы редзины и почему они так называются?

4. Почему почвы, богатые органикой, на Севере не являются плодородными?

5. Что такое глееземы и где они распространены на Чукотке?

51. Биологический круговорот

Вы, наверное, не раз слышали или читали о биологическом круговороте вещества в природе. Наверняка знаете о существовании круговорота воды в природе, кое-что о круговороте кислорода и углекислого газа. Ведь все эти и другие вещества на поверхности Земли в ее атмосфере и гидросфере не остаются постоянными. Они вступают в различные химические взаимодействия друг с другом, их атомы перемещаются из одной среды в другую: из океана – в атмосферу (выделение кислорода), из атмосферы – в океан (растворение углекислого газа), из литосферы – в атмосферу (пары воды и газы при извержении вулканов) и т.д.

Под биологическим круговоротом понимается движение атомов всевозможных химических элементов из внешней среды через живые организмы, снова во внешнюю среду, снова в живые организмы и т.д. Биологический круговорот – очень сложное природное явление, это совокупность многих взаимно связанных процессов, таких, как биохимический синтез и закрепление химических элементов в органическом веществе растений; превращения химических соединений в цепях питания травоядных животных и микроорганизмов; возврат элементов в атмосферу и почву в процессах жизнедеятельности животных организмов и при разложении органических остатков микроорганизмами; новообразование почвенного органического вещества и его распад.

Биологический круговорот в природе протекает не изолированно – сам по себе, а на фоне так называемых абиотических процессов большого геологического круговорота веществ и тесно с ним взаимодействует. Например, при извержении вулканов в атмосферу поступает много углекислого газа, при этом интенсифицируется процесс фотосинтеза у растений, и этот углекислый газ в зеленом листе растений на свету взаимодействует с водой.

Растения ассимилируют углерод из атмосферы, поглощая углекислый газ, а зольные элементы и азот – из корнеобитаемого слоя почв и грунтов. Материнские горные породы на 92 – 94% по объему (а по весу – на 49,1%) состоят из атомов кислорода. На долю остальных элементов приходится всего 6 – 8% по объему и 50,9% по весу, в том числе Si – 26%, Al – 7,5%. Таким образом, многие жизненно необходимые для питания растений химические элементы в горных породах весьма рассеяны. Азот, как правило, в них не содержится вовсе, а он крайне необходим живым существам.

Следовательно, материнские породы в неизменном виде представляют собой среду, мало благоприятную для жизни высших растений. Лишь в процессе биологического круговорота постепенно образуются почвы, которые обогащаются элементами питания растений, причем в доступных для них формах почвенных водных растворов. Значение биологического круговорота не исчерпывается концентрированием в почвах жизненно важных химических элементов. Биологический круговорот – это процесс, охватывающий биосферу Земли в целом, он регулирует содержание углекислого газа и кислорода в атмосфере и гидросфере, поддерживая концентрацию этих газов на определенном уровне вот уже не один десяток миллионов лет.

Биологический круговорот включает в себя систему обменных процессов и в конкретных локальных экосистемах. В природе Земли буквально все подчинено биологическому круговороту, это и есть химическая основа жизни на нашей планете.

Полный биологический круговорот элементов слагается из следующих составляющих:

– Поглощение ассимилирующей поверхностью растений (листьями, молодыми стеблевыми побегами) из атмосферы углерода, а их корневыми системами из почвы – азота, зольных элементов и воды, и закрепление их в телах растительных организмов; поступление в почву отмерших растений или их частей.

– Газообмен – происходит как между ассимилирующей поверхностью растений и атмосферным воздухом, так и между корневой поверхностью и почвенным воздухом.

– Прижизненные выделения надземными органами растений, и в особенности корнями некоторых химических элементов непосредственно в почву и в атмосферу.

– Потребление химических элементов животными при поедании растений; превращение их в телах животных в новые органические соединения и закрепление в животных организмах; последующее поступление химических элементов в почву с трупами животных или их экскрементами и другими выделениями.

– Разложение органических остатков (отмерших растений, трупов и экскрементов животных, отмерших клеток микроорганизмов) под воздействием микроорганизмов с выделением химических элементов и их соединений в атмосферу и в почву.

– Потребление органических веществ и их ресинтез микроорганизмами с выделением химических элементов и их соединений в атмосферу и почву.

– Синтез органического вещества почвы и его распад с выделением химических элементов и их соединений в атмосферу и почву.

Вопросы и задания

1. Что такое биологический круговорот вещества?

2. Из каких процессов состоит биологический круговорот?

3. Какие живые организмы и как участвуют в биологическом круговороте вещества на Земле?

52. Циклы биологического круговорота

Биологический круговорот химических элементов – сложный процесс, состоящий из многих циклов различной продолжительности и глубины воздействия на среду. Можно различать сезонные, годовые, многолетние и вековые циклы биологического круговорота. Центральное место в этой системе занимают годовые циклы, характеризующиеся размером потребления элементов, которые растения в течение года извлекают из почвы, удерживают в своем составе и возвращают в почву с опадом и отмирающими особями.

Для сезонных циклов характерны обменные процессы, осуществляющиеся на протяжении отдельных периодов (сезонов) года, например, обмен элементов, вовлекаемых и возвращаемых в течение одной из фенологических фаз развития растений. Примерами таких циклов являются: развитие цветков и их опад уже в начале лета (при этом вещество, которое пошло на их рост, возвращается в почву и атмосферу), рост и созревание плодов (их вещество в конце лета – начале осени также возвращается в почву и атмосферу). Годовой цикл биологического круговорота, таким образом, объединяет ряд сезонных циклов.

Многолетние циклы охватывают обменные процессы, осуществляющиеся по возрастным периодам развития растений за весь цикл жизни одного поколения. Примеры таких циклов можно увидеть в тополево-чозениевых лесах. Здесь в начале жизни деревьев образуется много сучьев и ветвей, но уже через 10–15 лет эти сучья отмирают, отваливаются и, попадая на почву, разлагаются, возвращая вещество в атмосферу и почву. Далее, по мере роста чозении и тополя, у них начинает отшелушиваться и сбрасываться верхняя отмершая часть коры — затраченное вещество возвращается в почву и атмосферу. Отмирая, деревья возвращают во внешнюю среду и вещество своих стволов. Подобные циклы существуют у всех многолетних растений, и вы можете найти их в природе в большом количестве, все зависит от вашей наблюдательности и сообразительности.

Вековые циклы биологического круговорота будут охватывать еще более продолжительные периоды времени, в течение которых осуществляется смена растительных сообществ. О таких циклах мы расскажем вам в разделе о растительном покрове. А пока скажем, что эти циклы связаны со сменой леса зарослями трав и кустарников после пожара, зарастанием озера и превращением его в болото, накоплением торфа в тундре и его выгоранием при тундровом пожаре.

Следует отметить, что годовые циклы биологического круговорота выражены более четко на Севере и играют здесь наиболее существенную роль, например, по сравнению с влажными тропиками, где годичный цикл в росте и развитии растений и животных выражен не так резко. Поэтому основное внимание мы уделим именно этому циклу биологического круговорота.

Для изучения годовых циклов биологического круговорота химических элементов, осуществляемых наземными растительными сообществами, необходимо изучить годичную динамику растительного органического вещества того или иного сообщества. Ежегодное нарастание растительного органического вещества в процессе жизнедеятельности сообщества и последующее отмирание его в конце вегетационного периода называется годичной динамикой растительного органического вещества.

Вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «биологический круговорот».

2. Назовите циклы, из которых состоит биологический круговорот.

3. Дайте определение понятию «годичная динамика растительного органического вещества».

53. Фитомасса и ее структура

Органическое вещество в наземных экосистемах бывает заключено в многолетних органах растений (стволы, ветви, корневища, луковицы, многолетние корни, многолетняя хвоя кедрового стланика, многолетние листья багульника или рододендрона) и однолетних (однолетние листья, хвоя лиственницы, цветки, плоды, семена, однолетние корни). Количество вещества, заключенное в многолетних органах, ежегодно нарастает на какую-то величину, превышающую иногда по массе вещество отмирающих в текущем сезоне этих многолетних органов. Органическое вещество, заключенное в однолетних органах, ежегодно отмирает, образуя основную массу опада. Кроме растительной массы, органическое вещество в экосистемах находится в виде биомассы животных организмов, грибов, бактерий, миксомицетов, их выделений и трупов. Сразу следует отметить, что фитомасса в экосистеме на несколько порядков больше зоомассы.

Таблица 9

Продуктивность экосистем Крайнего Северо-Востока (обобщенные данные)

Источник