Почвы для лесных питомников

§ 4. Выбор участка под лесной питомник

При выборе участка под лесной питомник принимают во внимание общую расчетную площадь питомника; соответствие лесорастительных условий участка (почвенных, гидрологических, рельефа, экспозиции) биологии выращиваемых пород; наличие подъездных путей; источники водоснабжения или возможность создания искусственных источников орошения; соответствие конфигурации участка эффективному использованию машин и механизмов; природоохранные и санитарно-гигиенические требования; наличие окружающей растительности; наличие вредителей и болезней деревьев и кустарников; возможность подключения питомника к инженерным коммуникациям.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ. Питомник следует располагать в центре об-служиваемой территории, вблизи населенного пункта. Он должен иметь хорошие подъездные пути, обеспечивающие сообщение в любое время года. Крупный базисный питомник желательно располагать ближе к пунктам погрузки посадочного материала. Небольшие лесные питомники, если на их территории не проживает административно-управленческий персонал, лучше располагать вблизи лесхоза, лесничества или местожительства лесной охраны.

Временные питомники располагают как можно ближе к местам будущих посадок.

РЕЛЬЕФ. Участок под питомник должен быть ровным или слегка волнистым, с равномерным уклоном до 2-3°. В неполивных питомниках на легких почвах можно использовать участки с уклоном поверхности до 5°, а в горных условиях — до 15-20° с обязательным террасированием склона. Направление склонов должно быть: в лесной и лесостепной зонах — западное и юго-западное, в степной зоне — западное, северо-западное, северное и северо-восточное.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Лесной питомник следует располагать вблизи водного источника или в местах, где можно устроить водоем. Вода должна быть пресной или с небольшим содержанием воднорастворимых солей. Не допускается закладывать лесные питомники на участках с засоленными почвами, в которых содержание ионов СОг превышает 0,02 %, ионов НСО3 — 0,12%, ионов Сl — 0,03%, ионов Na и Mg — 0,05%, и на участках с солонцеватыми почвами, в которых содержание обменного натрия от емкости поглощения превышает 10 % для чернозёмов и лугово-черноземных почв и 5 % для бурых каштановых и южных черноземов, а также на участках с минерализацией грунтовых вод, превышающей 3 г/л при содержании ионов Сl менее 1 г/л.

Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для песчаных почв — не менее 1-1,5 м, супесчаных — не менее 2,5 м, суглинистых — не менее 3-4 м. Нельзя закладывать лесные питомники на участках с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, на пойменных, затопляемых участках, а также на участках с длительным застоем дождевой и талой воды и с близким залеганием плотных ортзандовых прослоек (менее 0,5 м от поверхности). На таких участках рост саженцев нередко затягивается до глубокой осени, растения плохо вызревают, что делает их малоустойчивыми к повреждениям низкими температурами. На сырых участках задерживаются проведение ранневесенних посева и посадки, а также осенняя выкопка и другие работы. Посадочный материал на сырых участках имеет слабо разветвленную корневую систему, плохо приживается при пересадке, чаще поражается различными заболеваниями.

ПОЧВЫ. Участок, предназначенный под питомник, должен иметь почвы достаточно плодородные (с содержанием гумуса не менее 2%), глубокие, структурные, хорошо дренированные, свежие, легкие и средние по механическому составу. Непригодны для закладки лесного питомника почвы бедные, песчаные, легко развеваемые ветром, каменистые или подстилаемые на небольшой глубине щебенистым или меловым грунтом, почвы с ортштейновым горизонтом, заболоченные и торфянистые, а также малоструктурные, оплывающие, сильнооподзоленные, глинистые и тяжелые глинистые почвы. Сильнооподзоленные почвы содержат мало питательных веществ и недостаточно влагоемки. Глинистые и тяжелые глинистые почвы, имеющие большую связность и влагоемкость, не обеспечивают нормального роста и развития (вызревания) посадочного материала, затрудняют проведение ранневесенних и позднеосенних работ. Следует также избегать пылеватых почв и почв с близким залеганием водонепроницаемой подпочвы.

Для всех этих типов почв требуется предварительное внесение в течение ряда лет значительного количества органического удобрения и окультуривание. Нельзя закладывать питомники на сильнощелочных (рН более 8) почвах без предварительного гипсования и на слишком кислых почвах (рН менее 4,5) без предварительного известкования.

Лучшие почвы для выращивания посадочного материала: 1) в лесной зоне — слабооподзоленные и дерновоподзолистые свежие супесчаные и легкосуглинистые почвы с содержанием гумуса в верхнем горизонте не менее 2%; 2) в лесостепной зоне — серые и темно-серые легкосуглинистые и суглинистые лесные почвы, черноземовидные супеси, выщелоченные черноземы; 3) в степной зоне — черноземы и лугово-черноземные почвы легкого механического состава, а в подзоне сухой степи — южные черноземы, темно-каштановые легкого механического состава без признаков солонцеватости и солончаковатости, светло-каштановые слабосолонцеватые и лугово-каштановые слабозасоленные почвы; 4) в зоне полупустыни и пустыни — наименее засоленные светло-каштановые и лугово-каштановые почвы легкого механического состава с пятнами солонцов не более 3-5 %.

Во всех случаях при выборе участка под питомник следует помнить, что успех выращивания посадочного материала во многом определяется в самом начале организации питомника и связан с водным режимом почв выбранного участка и их плодородием.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Окружающая питомник и находящаяся на его территории растительность также оказывает существенное влияние на эффективность выращивания посадочного материала. Лесные питомники рекомендуется закладывать на больших полянах или на вырубках, окруженных редким древостоем. Причем составляющие этот древостой породы не должны являться промежуточными хозяевами вредителей и болезней, поражающих посадочный материал, и не должны быть зараженными щитовками и тлей.

Для защиты лесных питомников от сухих юго-восточных и холодных северных ветров необходимы древостой или специальные посадки с этих сторон питомника на расстоянии, равном двойной или тройной высоте деревьев. При закладке питомников рекомендуется избегать по возможности площадей, засоренных злостными корнеотпрысковыми и корневищными сорняками, такими, как осот розовый, осот желтый, молокан, горчак, вьюнок полевой, пырей ползучий, острец, свинорой и др., так как борьба с ними требует много времени и сил.

ВРЕДИТЕЛИ. Посадочному материалу в лесных питомниках наибольший вред приносят: 1) на оподзоленных и черноземовидных супесях — майский, пестрый, июньский и волосатый хрущи и жуки-кузьки; 2) на черноземах и каштановых почвах — проволочники, ложнопроволочники, кравчики, июньский хрущ и корнегрызы; 3) на влажных почвах вблизи водоемов — медведки, проволочники, личинки комаров-долгоножек и др. Значительный вред лесным питомникам во всех зонах приносят мышевидные грызуны и подгрызающие совки. На почвах, вышедших из-под посевов картофеля, наблюдается массовое поражение всходов древесных пород грибами, вызывающими полегание.

Питомники следует закладывать на не заселенных вредителями и не пораженных болезнями участках. Для установления степени зараженности вредителями и болезнями проводят специальное обследование участков. Для определения пораженности растений грибными заболеваниями закладывают специальные пробные площадки с таким расчетом, чтобы их общая площадь составляла не менее 0,1 % всей обследуемой площади. В случае затруднений при определении видового состава грибов образцы растений с признаками заболеваний следует пересылать на ближайшую зональную лесосеменную станцию. Причем в качестве образца нужно брать не менее 100 растений с различной степенью поражения.

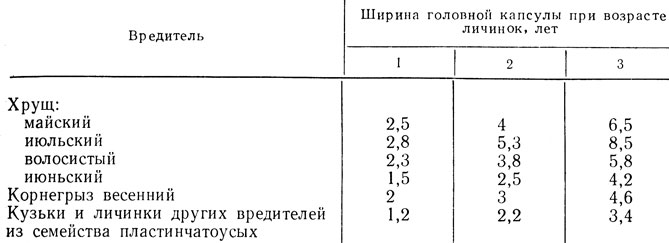

Почвенных вредителей выявляют методом раскопки. Для этого копают не менее 10 ям (1 X 1 м) на 1 га участка до глубины 0,4-0,5 м. Задача раскопок — установить степень поражения и границы очага. Почву при раскопках размельчают, просеивают, выбранные личинки помещают в банки с фиксирующим раствором для последующего определения. Возраст личинок устанавливают по ширине головной капсулы (табл. 4).

Таблица 4. Ширина, мм, головной капсулы личинок вредителей в зависимости от их возраста

На заселенность подгрызающими совками почву обследуют на каждом выделе в апреле — начале мая. Глубина ям — 0,2 м, размер — 0,5 X 0,5 м. На заселенность кравчиком обследование также проводят ранней весной, до подсыхания почвы. Ходы жуков, обитающих чв земле, подсчитывают по кучкам свежевырытой земли. Наличие в почве медведок устанавливают в мае по норкам и приподнятым валикам, которые образуются над ходами. По этим признакам выявляют границы заселенной медведками территории.

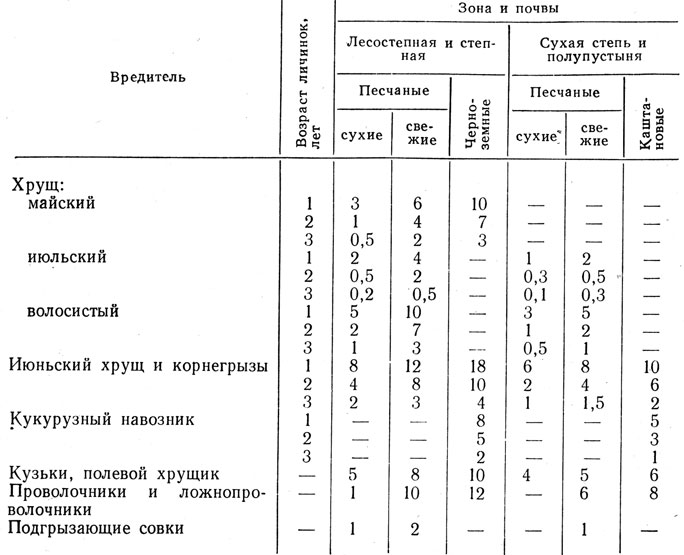

По итогам обследований принимают решение о пригодности участка под питомник или о проведении специальных мер борьбы с вредителями. Если средняя заселенность вредителями не превышает приведенную в табл. 5, то ограничиваются рыхлением и культивацией почвы, а если превышает — намечают специальные меры борьбы. Борьба с медведкой и кравчиком-головачом обязательна при любой степени заселенности почвы.

Таблица 5. Предельно допустимая плотность заселения вредными насекомыми почв питомника, шт/м 2

При обнаружении на 5 % обследованных растений личинок листогрызущих или сосущих вредителей, а также при выявлении первых признаков заболеваний необходимо проводить мероприятия по защите растений. Многие заболевания и некоторые вредители могут заноситься в питомник с семенами и посадочным материалом, поэтому перед посевом и посадкой следует обеззараживать семена, а также высаживаемые сеянцы и черенки.

Источник

Лесной форум Гринпис

Здесь Вы можете обсудить «лесную» тему, задать вопрос специалистам по лесному хозяйству, лесной экологии, охране лесов.